中国高铁沿线区域土地利用景观格局变化分析

2021-08-19何丹周璟蔡建明陈子轩

何丹, 周璟, 蔡建明, 陈子轩

中国高铁沿线区域土地利用景观格局变化分析

何丹1, 周璟2,*, 蔡建明3, 陈子轩1

1. 北京联合大学应用文理学院城市科学系, 北京 100191 2. 中国科学院青藏高原研究所,北京 100101 3. 中国科学院地理科学与资源研究所中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室, 北京 100101

高铁建设会对周边土地利用格局产生重要影响, 但目前对中国高铁周边土地利用时空变化缺乏系统性研究。基于土地利用变化分析指标、景观格局指数、缓冲区等方法, 系统研究近年来中国高铁沿线土地利用景观格局时空动态变化。结果表明: (1)耕地和林地是沿线主要地类; 城乡、工矿、居民用地变化幅度和单一动态度最大, 耕地变化幅度位居其次; 各类用地综合动态度不高; 土地利用变化程度逐渐上升。不同类型用地的土地利用转移程度各异。(2)耕地和城乡、工矿、居民用地变化幅度呈距离衰减; 距高铁线越近, 土地利用程度综合指数越高。(3)景观多样性指数先增后减; 各类用地分形维数较接近; 景观破碎化加剧。研究可为高铁规划和建设、沿线区域土地规划和开发利用提供决策参考。

高速铁路; 土地利用; 景观格局; 时空变化; 沿线区域

0 前言

高铁飞速发展影响着城市内部经济、社会空间重构, 也导致土地利用模式演变。高铁建设对土地资源原貌改变有较负面影响[1], 对周边自然资源、耕地保护产生破坏和影响如侵蚀耕地、植被和动物栖息地破坏等。此外, 高铁周边土地利用变化会影响地表景观变化过程和格局[2]。高铁站点附近土地常被开发为经济投入产出的实体空间, 高铁建设与运营对线路尤其是站点周边土地格局与利用模式会随时间而产生影响。

伴随高铁发展, 20世纪90年代以来, 国内外相关研究不断深化[3]。国外注重使用智能化测度模型。Basse R M[4]采用约束性细胞自动机模型模拟了 2000—2040 年间法国、意大利和摩纳哥边界高铁附近的土地空间演化格局, 证明了高铁建设对站点附近土地空间格局的影响随时间而演变。Shen Y 等[5]采用基于可达性的空间混合logit 模型研究发现高铁对马德里阿托查火车站为中心20 km缓冲区土地覆被变化过程的显著影响。Knowles等[6]发现交通规划与建设资金投入对土地利用景观格局的影响。我国高铁方面研究工作起步较晚但进步较快。赵婷婷等[7]采用面向对象方法对石武客专郑州东站段沿线土地空间演变进行了遥感监测。国巧真等[8]基于RS 和 GIS 技术研究近 10 年来京津城际沿线土地利用时空演变。王丽等[9]发现高铁对沿线土地利用强度产生较大影响, 能有效促使站区周边商业、服务业集聚。朱桃杏等[10]研究表明京津冀高铁对站点邻域商业、居住用地格局产生较大变化。综合当前研究, 机器学习、空间计量模型、RS与GIS技术等应用到土地利用格局演变和动态监测研究中[11-14], 新的智能计算推广对土地利用与覆被变化研究有较强推动作用。但目前对中国高铁沿线周边土地利用时空变化缺乏系统性研究, 高铁自身难以形成一个系统, 而是将高铁、土地间交互作用和以人类改造行为为中介的有机联系看成一个体系, 本文仅考虑高铁对土地的系统性影响, 而土地对高铁规划选线的影响暂不考虑。

本文采用土地利用变化分析指标、景观格局指数、缓冲区分析等方法, 系统研究近15年来中国高铁沿线土地利用时空变化。通过分析高铁建设前后沿线土地利用变化特征及空间格局, 试图揭示高铁建设对沿线土地利用变化影响特征, 促进沿线区域社会、产业经济、土地开发与环境协同发展。此研究对夯实交通与土地利用互动发展理论、丰富和拓展交通设施对土地利用变化影响具有重要作用, 研究结论可为高铁规划和建设、线路经过和站点所在区域土地规划和开发利用提供决策依据及指导, 具有重要学术和实践意义。

1 材料与方法

1.1 数据来源

研究区是2018年中国高铁沿线20 km缓冲区范围(图1)。空间数据包括2018年全国高铁矢量数据及中科院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)提供的2000、2005、2010和2015年4期1 km土地利用栅格数据。土地利用类型分为耕地, 林地, 草地, 水域,城乡、工矿、居民用地和未利用土地共6个一级类。

以城市数据研习社2016年中国铁路网矢量数据为基础, 从ArcGIS Online地图库的天地图全球矢量图提取高铁矢量数据, 与原始线数据在WGS1984_ UTM投影坐标系下路线位置高度匹配。参考官方发布的中国高铁及动车组运行线路示意图(2018年1月)添改站点数据, 添加2016—2018年间新增站点, 删除已停运站点和非高铁站点, 方法主要为通过百度坐标拾取系统拾取点坐标并使用坐标纠偏插件将百度坐标转化为WGS1984坐标。然后以站点为参考添改线数据, 删除其中非高铁线部分并合并部分新老线路以确保数据准确。删改完成后进行拓扑检查, 得到2018年中国高铁线路和站点数据。然后对线路矢量数据建立20 km缓冲区, 选取多种方法分析近15年来中国高铁沿线土地利用时空变化。最后, 建立以1 km为间隔的20个缓冲区, 再用其对4期土地利用栅格图做掩膜提取, 从而得到栅格类型缓冲区, 分析4期高铁沿线缓冲距离与土地利用变化的相互关系。

图1 2018年中国高铁线路和站点分布图

Figure 1 Distribution map of China's high-speed railway lines and stations in 2018

因为中国高铁沿线间隔1 km的20 个缓冲区在全国尺度图上表达不清晰, 因此选择高铁枢纽站点城市武汉为中心, 进行局部放大, 清晰地显示出5、10、15和20 km缓冲区空间分布以及不同时期的土地利用空间分布(图2)。

1.2 研究方法

1.2.1 土地利用变化分析指标

总体来讲, 土地利用变化时空特征表征方法很多, 本文选取土地利用变化幅度、速度、程度、区域差异、土地利用转移矩阵等方面分析土地利用变化特征。

(1)土地利用变化幅度

土地利用变化幅度包括土地利用类型面积、空间结构和质量变化。通过分析各种用地总数面积变化, 可了解变化总体趋势。其表达式为[8]:

式(1)中:U和U分别代表研究期末与期初某类土地利用区域面积。

(2)土地利用变化速度

土地利用变化速度反映土地利用开发改造的剧烈程度。土地利用动态度可定量描述土地利用变化速度, 分为单一和综合土地利用动态度。

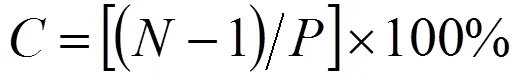

单一土地利用动态度是某研究区一定时期内某种用地数量变化情况[15], 其表达式为:

式(2)中:为研究期内某一用地动态度; U和U为研究期初和期末某一用地数量;为研究时段, 当的时段设定为年时,值就是该研究区某用地年变化率。

综合土地利用动态度是某研究区一定时期内所有列为研究对象的土地利用整体变化情况。其表达式为:

式(3)中,LU为研究期初第类用地面积; ΔLU-为研究时段内第类用地转为非类用地面积的绝对值;为研究时段长, 当的时段设定为年时,值就是该研究区土地利用年综合变化率[16]。

(3)土地利用变化程度

土地利用程度反映土地利用的广度和深度, 未利用地被看作是最初级用地, 随着对土地广度和深度的开发, 依次衍生出林草地、农用地、城镇聚落用地等人类改造日益强烈的地类, 表征出人类活动对土地的影响作用。刘纪远先生等提出了土地利用程度综合指数公式[17]。其为:

式(4)中,L为土地利用程度综合指数,A为第级土地的土地利用程度分级指数, C为第级土地的面积百分比。为土地利用程度分级数。该指数是一个取值区间为[100, 400]之间的连续函数。各类土地分级及分级指数确定见表1。

(4)土地利用变化区域差异

土地利用变化区域差异可用各区域某种用地相对变化率来反映, 其公式为:

式(5)中:K和K分别代表某区域某一特定用地研究期初及期末面积;C和C分别代表整个研究区内某一特定用地研究期初及期末面积。如果某区域某种用地相对变化率>1, 则表示该区域这种用地变化较全区域平均变化水平大。

(5)土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵可具体而全面地分析土地利用类型间相互转换的数量和转移方向, 是研究土地利用类型相互转化关系的重要方法[18]。

1.2.2 景观格局指数方法

通过景观格局度量, 可增加对土地利用的空间理解, 对土地利用景观特征有更丰富、系统化的认知, 从微观空间上对研究区土地开发和利用进行解读。本文主要采用景观类型多样性指数、破碎度指数和分形维数, 定量分析土地利用景观格局变化。

(1)多样性指数

景观类型多样性指数可度量区域土地利用与覆被多样化程度。土地覆被种类越丰富, 可能表明某一区域提供的功能越丰富, 社会、产业、经济、环境等要素发展更平衡。当景观是均质的, 由单一要素构成,为0; 由两个以上类型构成的景观, 当各景观类型所占比例相等时,最高; 各景观类型所占比例差别增大, 则下降, 其指数模型为:

Figure 2 An enlarged map of the 20 buffer zones at 5 km intervals and the spatial distribution of land use along the high-speed railway line with Wuhan as the center

表1 土地利用程度分级赋值表

式(6)中为地类数目,P为第年第种用地面积比例。研究区地类越复杂或斑块面积差异减小时,就越大, 反映了地类多少及各类所占比例变化[19]。

(2)破碎度指数

破碎度指土地利用被分割的破碎程度。公式为:

式(7)中:为景观破碎度,值越大, 表示景观破碎程度越大;为景观中各类斑块体总数;为研究区内景观总面积与最小斑块体面积的比值。景观破碎度能反映景观空间结构复杂性[20]。

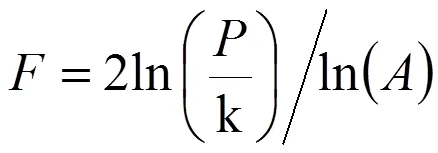

(3)分形维数指数

斑块分形维数越大, 边界越简单, 边缘地带越小, 面积有效性越大; 分形维数越高, 则景观形成过程受到的限制越小[19]。其公式为:

式(8)中:是分形维数,为斑块周长,是斑块面积,是常数。一般来说, 欧几里德几何形状的分形维数为1; 具有复杂边界斑块的分形维数则在[1,2]之间。

2 结果与分析

2.1 土地利用变化时空特征分析

构建中国高铁沿线20 km缓冲区, 从数量和空间分布两方面分析土地利用和景观格局变化特征。

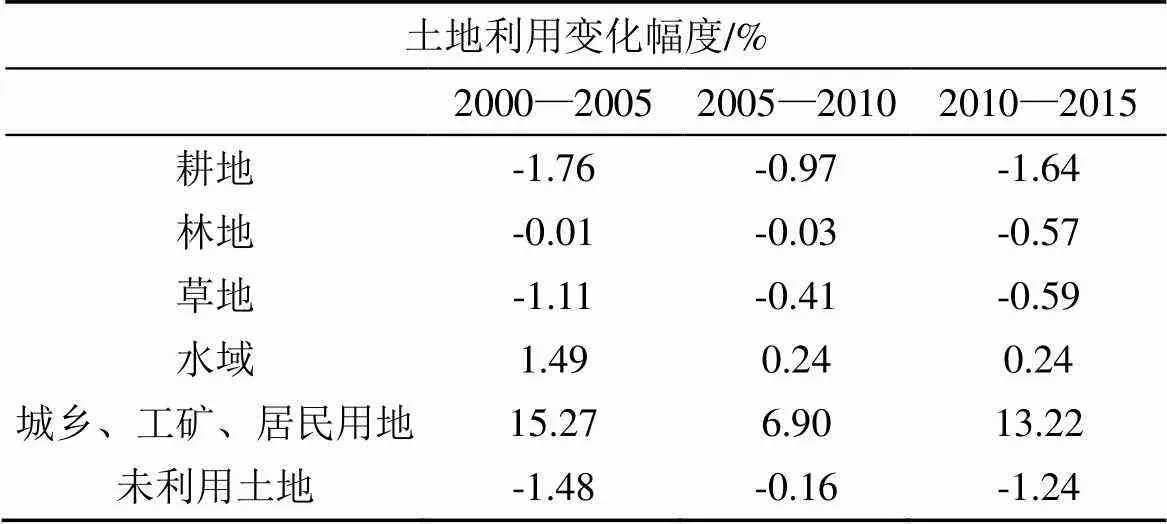

2.1.1 城乡、工矿、居民用地变化幅度最大, 其次是耕地

中国高铁沿线以耕地和林地为主, 二者面积占比之和在4期均达到70%以上(表2和图3)。从2000—2015年, 耕地、林地、草地和未利用土地面积一直减少。而水域和城乡、工矿、居民用地面积持续增加。从变化幅度绝对值可知各地类变化剧烈程度, 除林地和水域外, 其他地类变化程度均在2000—2005年最大。城乡、工矿、居民用地在各时段变化幅度均为最大, 耕地位居其次(表3)。这是国家为建设高铁而开发征用耕地所带来的结果, 同时也带来沿线城乡居民用地面积大量增加, 高铁由于高速、便捷和舒适而远胜普铁, 所以其沿线即使没有设站的地方也会在土地利用上引起响应。

图3 不同时期中国高铁沿线20 km缓冲区内土地利用分布图

Figure 3 Distribution map of land use in the 20km buffer zone along China's high-speed railway in different periods

表2 各期土地利用类型比例表

表3 各时段土地利用变化幅度

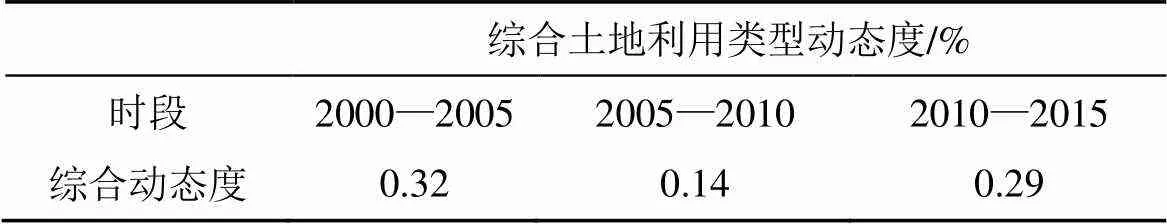

2.1.2 城乡、工矿、居民用地单一动态度最大, 各类用地综合动态度不高

从3个时段单一土地利用动态度来看, 耕地为负值, 面积不断减少, 且2000—2005时段大于后两个时段; 城乡、工矿、居民用地是正值且数值在各地类中均为最大, 2000—2005时段达到15.27%。3个时段综合土地利用动态度依次是0.32%、0.14%和0.29%, 可见研究期内土地利用动态度不高(表4和图4), 这是由于不同用地面积有增有减而导致相对稳定的平衡, 即我国高铁建设后所有地类从整体上看变化动态不剧烈, 实际上各类用地变化动态是不同的。所以单一动态度是对综合动态度的补充, 观察视角更详细。

在高铁建设期间需建设路基、路桥, 沿线要建设处理沙土、砖石、铁矿的厂房, 这些除源于未利用地、宅基地外, 耕地占用量很大, 所以高铁建成后耕地占用减少, 2000—2005年间耕地动态度超过后两个时期。高铁开通后, 高铁辐射和集聚效应渐显, 沿线城乡、工矿、居民用地仍不断增长, 随后一些规模较小的县城和城市可能成长为城市网络中一个货物、服务中心点。结合土地利用变化幅度可知, 从2000—2015年高铁沿线土地利用由线状向箱状或带状格局演化。

2.1.3 土地利用变化程度逐渐上升

从2000—2015年, 中国高铁沿线土地利用程度逐渐上升(表5), 其原因是研究区城乡、工矿、居民用地随高铁建设与投入运营而增长较快, 所占比例逐渐加大, 并且其分级指数很高。林地分级指数较低, 耕地分级指数较高, 但由于城市化推进或结构功能调整, 这两类用地面积所占比例持续减少, 因此造成后两期土地利用程度综合指数较前两期高。

图4 各时段单一土地利用类型动态度

Figure 4 Single land use type dynamics in various periods

表4 各时段综合土地利用类型动态度

表5 各期土地利用程度综合指数

2.1.4 不同类型用地的土地利用转移程度各异

土地利用类型转移矩阵可全面反映区域土地利用类型的数量变化情况, 展示不同时期时间间隔内各土地利用类型的流入流出情况, 以研究土地利用类型的变化方向和来源构成。

由之前的土地利用结构表可以得出, 从2000到2015年, 耕地、林地、草地、未利用土地都是处于减少的状态, 水域和城乡、工矿、居民用地处于增加的状态。我们将以上三个转移矩阵的信息结合起来, 就可以分析2000—2005、2005—2010、2010—2015、2000—2015四个时段的土地利用变化特征。

在此, 我们以2000—2015年整个时段(表6)为例进行分析。城乡、工矿、居民用地累计增加了25784 km2, 主要是因为高铁建造需要大量的配套设施例如车站等, 占用了其他各类用地。水域累计增加了301 km2, 除了水域向城乡、工矿、居民用地流出以外, 其余土地类型均是流入。原因是西北以及内蒙古一带加强了自然环境保护, 水域有较明显的增长。耕地累计减少20731 km2, 主要的流出方向是林地、水域和城乡、工矿、居民用地。耕地向林地的转移主要是因为高铁的建设需要防风固坡, 加固土质结构以及噪声防护林的建设带来的退耕还林。草地累计减少2160 km2, 主要流出方向是耕地、林地和城乡、工矿、居民用地。流向耕地的主要原因是, 退耕还林以后, 耕地开始向草地转移, 草地被耕地挤占。未利用土地累计减少1298 km2, 原因是因为高铁的建设促进了未利用土地的开发, 尤其是西北地区戈壁荒漠的开发。林地累计减少了1896 km2, 虽然耕地退还了许多林地, 但是由于高铁建设所需要的大量建筑用地, 所以有更多的林地转移成了城乡、工矿、居民用地。

表6 各时段土地利用转移矩阵

2.2 土地利用变化特征与缓冲距离的关系分析

通过分析全国高铁2000—2015年缓冲区各类用地变化特征与距离的关系, 得出高铁对不同地类的轴状影响。

2.2.1 耕地和城乡、工矿、居民用地土地利用变化幅度呈距离衰减

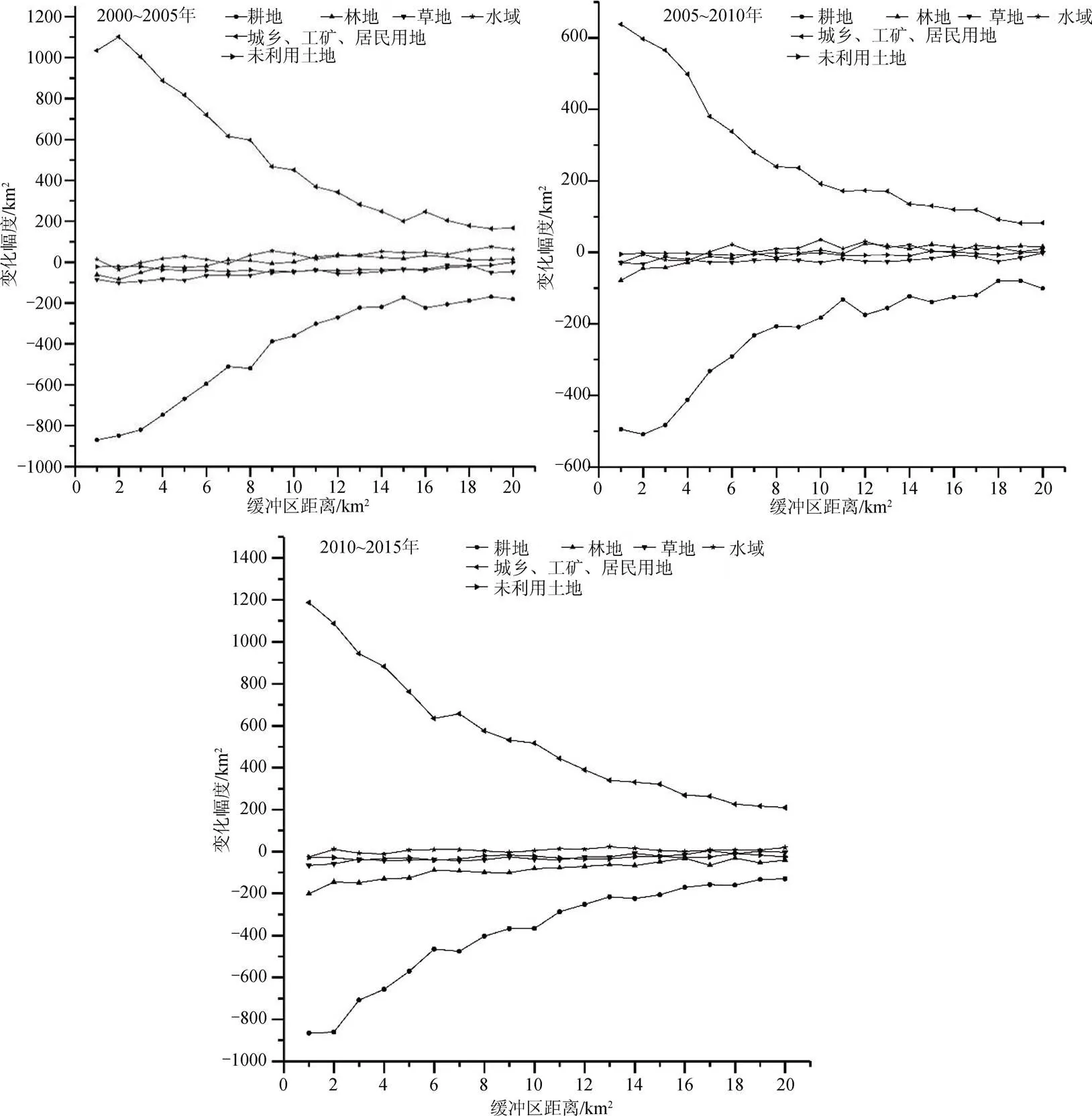

从3个时段来看, 城乡、工矿、居民用地在1—20 km缓冲区内面积增加, 变化幅度为正值, 且变化量(变化幅度绝对值)随距离增加而渐降; 耕地则变化幅度为负值, 在各缓冲区面积均减少且变化量随距离增加而渐降; 林地、草地、未利用土地和水域相对来说变化程度较弱, 其折线以近水平状态且处于基线位置附近, 变化幅度曲线随距离增加呈平缓变化。3期耕地和城乡、工矿、居民用地土地利用变化幅度均随缓冲距离增加而渐小, 反映出高铁沿线土地利用梯度变化规律, 即距高铁线越近则土地利用变化幅度越大。

从3个时段来看, 城乡、工矿、居民用地和耕地变化幅度曲线均大致在12 km缓冲区距离之前变化幅度较大, 此后趋于平缓, 说明12 km可能是高铁线对周边土地产生显著影响的距离阈值。城乡、工矿、居民用地和耕地变化幅度2010—2015年最大, 2005—2010年最小。

耕地和城乡、工矿、居民用地在高铁规划初期(2000—2005年)展现土地利用变化距离递减规律, 同时耕地向城乡、工矿、居民用地转变。在高铁建设初期(2005—2010年) , 沿线城乡、工矿、居民用地增长量和耕地减少量均下降, 原因可能是高铁站建设需征用大量用地, 在当时城市化程度较低的年代, 征用地包含大量耕地, 同时由于对未来使用的诸多不确定性, 高铁线附近土地在当时难以大规模开发。在高铁建成运营后(2010—2015年), 随着我国城市化推进速度加快, 大型交通基础设施辐射效应凸显, 城乡、工矿、居民用地为满足日益增加的服务、物流、新兴技术行业不断增长的需求而导致增长量上升, 耕地减少量同时上升, 其他耕地也大幅向城乡、工矿、居民用地转移(图5)。

2.2.2 距离高铁线越近, 土地利用程度综合指数越高

各年份综合指数都表现出土地利用距离效应,离高铁线越近的缓冲区土地利用程度综合指数越高, 土地利用程度越强, 城乡、工矿、居民用地所占比重越大。并且除第1个缓冲区外, 在其他缓冲区综合指数从2000—2015年均递增, 2005和2010年1 km缓冲区内综合指数都比第2个缓冲区(即缓冲半径在1—2 km范围间)数值要小, 原因可能是自高铁通车后, 高铁线附近公路等基础设施变化不大, 当时产业还未出现邻近高铁线指向, 而在2015年时1 km内土地开发强度显著提升, 众多企业为了方便货物、人际交流而选择在线路或站点附近选址(图6)。

2.3 土地利用景观格局特征分析

利用Fragstats4.2软件计算多种景观格局指数, 对中国高铁沿线20 km缓冲区内景观格局变化情况进行分析。

2.3.1 景观多样性指数呈先增后减趋势

2000—2015年景观多样性指数先增后减, 后期高铁线附近用地渐稳定, 生态环境问题受到重视, 导致人类对自然地块改造活动减少。由于耕地面积大幅减少, 高铁线周边土地不断开发, 未利用地、耕地、林地等被用于生产建设, 居住用地成为主流, 但起步阶段土地管理混乱, 利用形式较单一, 未考虑游憩、生态等需求, 导致景观多样性减少(表7)。

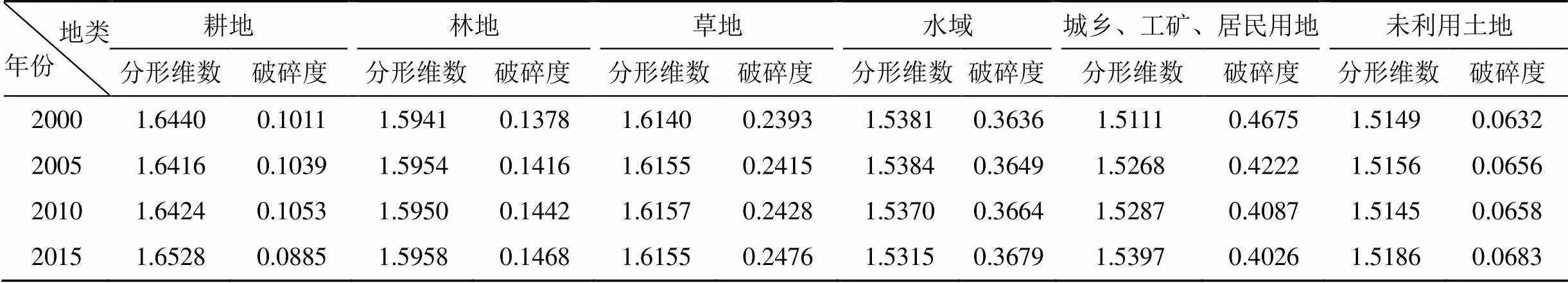

2.3.2 各地类分形维数数值较接近

分形维数数值越大, 景观形状越复杂。从时间上看, 草地、水域分形维数先增后减, 形状变得规则。耕地先减后增, 形状先简单后复杂。林地和未利用地分形维数先增后减然后又增。城乡、工矿、居民用地分形维数一直增加, 形状变得复杂, 说明城市用地在空间格局上趋向复杂化, 土地利用向多功能叠加、交叉混合模式转变, 可能与许多城市开始加速发展、注重高铁背景下土地利用格局与经济紧密联系、土地集约化利用成为城市发展主线等情况有关。同时, 各地类分形维数数值较接近, 范围基本在1.51—1.66之间, 这可能值得探讨, 理论上土地类型迥然不同, 但不同用地分形维数结果如此相近, 可能是各类土地开发格局较接近, 尤其是高铁密集分布的平原地区, 受到天然阻隔因素很小, 出现类似的土地资源开发模式(表8)。

图5 各时段不同类型用地变化幅度与缓冲区距离的关系

Figure 5 Relationship between the variation range of different types of land use and buffer distance in various periods

图6 各期土地利用程度综合指数与缓冲区距离的关系

Figure 6 The relationship between comprehensive index of land use degree and buffer distance in each period

表7 各期景观多样性指数

2.3.3 景观破碎化加剧

一般来说, 道路对景观格局线性切割作用通常会导致沿线景观破碎化效应。土地利用景观破碎化最直观表现就是原先许多整体分布的土地斑块分离破碎、离散化的过程。景观类型中破碎度指数上升的为林地、草地、水域和未利用土地, 随经济发展强烈需求, 林地、草地和未利用土地失去了以前稳定状态, 不断被开发、分割以至空间重构, 破碎度指数上升, 而城乡、工矿、居民用地指数下降, 这反映了高铁带动沿线城乡建设用地开发后的一种稳定状态。耕地指数为先增后减, 同样反映了高铁带来耕地损失这一短暂变化而后耕地征用需求减少进而转为稳定状态。

表8 各期分形维数和破碎度

高铁建设和通车改变了原先土地格局较为稳定的形态, 地表土地覆被经过大规模开发而发生改变, 打破了部分地区以耕地、宅基地为主的土地利用格局, 其他地类相应增加, 使整个景观格局变得更加多样化和均匀化。高铁建设和开通运营其实是人文因素对沿线土地利用格局的干扰, 根据城市建设方向的需求而对土地利用空间重新组合和建构, 最终导致景观破碎化程度变大。

3 讨论与结论

关于国内外高铁对土地利用影响研究方面, 有学者研究了高铁对土地利用类型转换、时空变化、影响机制和土地开发效率及价值的影响等[8,21-24]。有学者采用空间计量模型研究了高铁对城市用地扩张的影响[25], 而由于时间和资料有限, 本文未构建相应计量模型研究高铁对土地利用的影响, 只是初步分析了沿线土地利用时空变化特征, 下一步还可深入探讨高铁沿线与站点周边土地利用变化差异、不同等级站点周边土地利用变化差异及原因。

高铁对土地利用的影响不仅局限于土地性质的转化或空间上的动态演变, 还应该综合考虑环境效应[26], 如通过遥感反演出地表温度、大气污染物的分布状况, 深入阐释高铁对沿线土地利用的多方面影响。我国地貌格局复杂多样, 不同区域的城市发展速度不同, 因而从全国高铁沿线土地利用格局变化并不能反映局部区域规律。未来可对不同城市分类或聚类, 以便对发展阶段不同、进度不同、资源环境禀赋不同的城市受到高铁线路影响的差异进行研究。朱锦等[27]发现了站点客流对地铁站周边土地利用开发的影响, 因此可根据高铁班次对设站城市聚类, 以便对经停不同数量高铁班次的城市受到高铁线路影响的差异进行研究。此外,借助大数据、统计数据等能发现高铁产生的旅客流对周边土地利用更深入的影响。有学者用停站时间、客流真实流数据表达高铁或城市网络结构[28], 后续可采用流空间理论和方法及复杂网络方法研究高铁网络、高铁连接的城市网络动态建设对高铁线路、站点周边土地利用的影响。在探究高铁对城市土地利用影响机理时, 有学者采用结构方程模型分析了高铁流对土地利用的深层影响机理[29], 今后可深入研究高铁沿线土地利用变化综合效应, 为政府部门的高铁交通和土地利用规划建设及协调发展提供更合理周全的科学和决策依据。

总的来说, 高铁建设对于我国城市间联系与地方发展都起到了促进作用, 致使土地利用模式、空间格局发生了改变, 本文从一定程度上研究了高铁对中国土地利用时空动态影响特征规律。但城市土地还需更加协调的开发, 高铁给了改变土地利用现状的契机, 接下来就是要做好国土空间规划, 配合高铁建设的动态与潮流, 对高铁线路和站点附近的土地开发做好管控与指引, 使得城市在朝向高铁线扩张方向上的土地利用更加合理有序。

本文基于遥感和GIS数据, 采用GIS空间分析、景观格局指数等方法, 从宏观角度系统研究近年来中国高铁沿线土地利用景观格局时空动态变化特征, 进一步证明了高铁对土地利用的线性切割作用和轴状影响。从土地利用角度对高铁周边影响进行研究, 可为今后高铁交通规划建设提供借鉴和参考。

[1] 汤小橹, 金晓斌, 沈春竹, 等. 高速铁路施工建设土地破坏特征与防控措施[J]. 中国土地科学, 2010, 24(1): 56–60.

[2] 吴莉, 侯西勇, 徐新良, 等. 山东沿海地区土地利用和景观格局变化[J]. 农业工程学报, 2013, 29(5): 207–216.

[3] 姜博, 初楠臣, 黎赟, 等. 高铁可达性与土地价值文献述评与展望[J]. 经济地理, 2019, 39(7): 9–13, 21.

[4] BASSE R M. A constrained cellular automata model to simulate the potential effects of high-speed train stations on land-use dynamics in trans-border regions[J]. Journal of Transport Geography, 2013, 32(7): 23–37.

[5] SHEN Y, SILVA J D, MARTINEZ L M. Assessing High-Speed Rail’s impacts on land cover change in large urban areas based on spatial mixed logit methods: a case study of Madrid Atocha railway station from 1990 to 2006[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 41: 184–196.

[6] KNOWLES R D. Transport shaping space: differential collapse in time-space[J]. Journal of Transport Geography, 2006, 14(6): 407–425.

[7] 赵婷婷, 王继成. 高速铁路沿线土地利用/覆被变化检测方法研究[J]. 遥感信息, 2015, 30(1): 125–128.

[8] 国巧真, 蒋卫国, 王志恒. 高速铁路对周边区域土地利用时空变化的影响[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版), 2015, 34(4): 133–139.

[9] 王丽, 曹有挥, 仇方道. 高铁开通前后站区产业空间格局变动及驱动机制——以沪宁城际南京站为例[J]. 地理科学, 2017, 37(1): 19–27.

[10] 朱桃杏, 朱正国, 任建新. 京津冀区域高铁工程与土地利用变化关系研究[J]. 铁道工程学报, 2018, 1 (1): 100–105.

[11] 王玲, 米文宝, 王鑫, 等. 限制开发生态区土地利用变化驱动力分析——以宁夏西吉县为例[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(1): 51–57.

[12] 景振华, 刘珺, 李松青. 基于时序NDVI的山西六大煤田土地利用变化研究[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(8): 80–86.

[13] 李煜东, 臧传富, 陈相龙. 淮河流域 1990—2015 年间土地利用时空变化特征及驱动机制研究[J]. 生态科学, 2020, 39(2): 104–113.

[14] 朱亚楠, 蒲春玲. 乌鲁木齐市土地利用景观格局变化及生态安全分析[J]. 生态科学, 2020, 39(2): 133–144.

[15] 王秀兰, 包玉海. 土地利用动态变化研究方法探讨[J]. 地理科学进展, 1999, 18(1): 81–87.

[16] 闫艳. 1988-2008年郑州市土地利用变化及其驱动力分析[D]. 开封: 河南大学, 2009.

[17] 刘纪远, 张增祥, 徐新良, 等. 21世纪初中国土地利用变化的空间格局与驱动力分析[J]. 地理学报, 2009, 64(12): 1411–1420.

[18] 曹慧明, 许东. 松花江流域土地利用格局时空变化分析[J]. 中国农学通报, 2014, 30(8): 144–149.

[19] 汪小平, 周宝同, 王小玉, 等. 重庆市土地利用变化及其生态系统服务价值响应[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2009, 34(5): 225–229.

[20] 郭斌, 陈佑启, 姚艳敏, 等. 土地利用与土地覆被变化驱动力研究综述[J]. 中国农学通报, 2008, 24(4): 408–414.

[21] 肖池伟, 刘影, 李鹏, 等. 基于城市空间扩张与人口增长协调性的高铁新城研究[J]. 自然资源学报, 2016, 31(9): 1440–1451.

[22] 许闻博, 王兴平. 高铁站点地区空间开发特征研究——基于京沪高铁沿线案例的实证分析[J]. 城市规划学刊, 2016, (1): 72–79.

[23] Diao M, Zhu Y, Zhu J R. Intra-city access to inter-city transport nodes: the implications of high-speed-rail station locations for the urban development of Chinese cities[J]. Urban Studies, 2017, 54 (10): 2249–2267.

[24] WANG T X, Zhou J P, Yang L, et al. The implications of high-speed rail for Chinese cities: Connectivity and accessibility[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2018, 116: 308–326.

[25] 谭荣辉, 张天琦. 高速铁路对城市用地扩张的影响——基于多期双重差分法的验证[J]. 中国土地科学, 2019, 33(11): 39–50.

[26] 余中元. 高铁运营前后海南省生态环境效益及其演变研究[J]. 生态科学, 2015, 34(5): 187–195.

[27] 朱锦, 洪锋, 刘杰. 轨道交通沿线土地利用与站点客流相关性分析[J]. 交通与运输, 2020, 36(1): 88–91.

[28] 王海江, 苗长虹, 李欣欣. 流视角下中国铁路交通联系空间模拟与格局解析[J]. 经济地理, 2019, 39(1): 29–36.

[29] 朱新华, 钟苏娟. “流空间”视角下高铁对城市土地利用的影响——基于 DPSIR-PLS 模型分析[J]. 资源科学, 2019, 41(12): 2262–2273.

Analysis of land use and landscape pattern changes on the areas along the high-speed railway in China

HE Dan1, ZHOU Jing2, *, CAI Jingming3, CHEN Zixuan1

1. College of Arts & Sciences, Beijing Union University, Beijing 100191, China 2. Institute of Tibetan Plateau Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 3. Key Laboratory of Regional Sustainable Development Analysis and Simulation, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

High-speed railway construction will have an important impact on the surrounding land use pattern.However, there is currently a lack of systematic research on the temporal and spatial changes of land use around the high-speed railway in China. Based on the land use change analysis index, landscape pattern index, buffer analysis and other methods, the temporal and spatial dynamics changes of the land use landscape pattern in the buffer area along the high-speed railway in China in the past 15 years were systematically studied. The results show that: (1) Cultivated land and forest land are the most important types of land use around high-speed railway lines; urban and rural areas, industrial and mining, and residential land use change the most, followed by cultivated land; urban and rural areas, industrial and mining, and residential land have the largest single dynamic degree, and comprehensive dynamic degrees of various types of land use are not high. The degree of land use change is gradually increasing; the rate of change of cultivated land and grassland is large, and the axial effect of urban and rural areas, industrial and mining, and residential land is weak. Different types of land have different degrees of land use transfer.(2) The change ranges of land use in cultivated land and urban and rural areas, industrial and mining, and residential land show a distance attenuation effect; the closer to the high-speed railway line, the higher the comprehensive index of land use degree. (3) The landscape diversity index increases first and then decreases; the fractal dimension values of various types of land are relatively close; the landscape fragmentation is intensified.The research can provide decision-making reference for the planning and construction of high-speed railway, land planning and development and utilization along the line.

high-speed railway; land use; landscape pattern; spatial-temporal change; the areas along the line

何丹, 周璟,蔡建明, 等. 中国高铁沿线区域土地利用景观格局变化分析[J]. 生态科学, 2021, 40(4): 184–194.

HE Dan, ZHOU Jing, CAI Jingming, et al. Analysis of land use and landscape pattern changes on the areas along the high-speed railway in China[J]. Ecological Science, 2021, 40(4): 184–194.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2021.04.021

U412.1+4, U2-9

A

1008-8873(2021)04-184-11

2020-08-08;

2020-10-29

北京市社会科学基金项目(19JDGLA006) ; 国家自然科学基金项目(41771089); 北京联合大学人才强校优选计划项目(BPHR2017CZ01)

何丹(1980—) , 女, 湖南岳阳人, 博士, 北京联合大学应用文理学院副教授, 主要从事交通与土地利用、城市与区域发展、GIS空间分析与应用研究, E-mail: hedan@buu.edu.cn

周璟(1981—), 男, 中国科学院青藏高原研究所, 博士, 主要从事气候和土地利用变化对生态水文的影响、冰冻圈水文过程及其数值模拟等研究, E-mail:zhoujing@itpcas.ac.cn