新发展格局下关于中国就业市场的思考

2021-08-16李权杜文强

李权 杜文强

[摘 要] 当前,新冠肺炎疫情使全球生产链的不确定性增加,外部冲击下可能引发的风险凸现,中国积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国在取得抗疫斗争重大战略成果的基础上,以更积极的姿态发展国内经济、应对外部冲击,要素市场化、要素自由流动、深化市场经济体制改革和更深层次的开放,都是构建新发展格局的有机组成部分。基于疫情暴发后企业互联网化产生的纵向一体化效应及对就业模式的影响,探索了纵向一体化、灵活就业和产权改革三个因素对双循环转型下中国就业市场的影响和保障作用。

[关键词] 双循环;新发展格局;纵向一体化;最低工资;灵活就业;产权改革

[中图分类号] F742 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2021)02-0051-12

党的十九届五中全会公报中明确指出,要把握扩大内需这个战略基点,提高人民收入水平,强化就业优先政策,树立底线思维,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国。习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上讲话时指出,中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局,这两个大局是我们谋划工作的基本出发点。当前,我国外部环境之变包括了全球化进程之变、世界经济格局之变、国际权力格局之变、全球治理体系及规则之变以及人类文明及科技创新之变;内部目标的提升主要在于完善中国特色社会主义制度、实现经济高质量发展及维护国家安全和把握防范风险。面向未来,要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点,以高水平对外开放打造国际合作和竞争的新优势。

面对国际新冠肺炎疫情的新变化和错综复杂的国际形势,中国提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。疫情的暴发促使企业互联网化[1]、数字化转型,纵向一体化得到进一步拓展,推动灵活就业新模式的发展,客观上呼吁最低工资、产权改革等劳动力市场激励机制的进一步配套完善。在促进中国经济双循环的过程中,贸易和就业问题成为研究关注的焦点问题之一。新冠肺炎疫情推动了互联网化迅猛增长,新业态新模式催生新就业形态。在2020年11月举行的第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议上,东盟10国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家正式签署的全球最大自由贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)中明确纳入了电子商务便利化的新规则,为数字贸易发展带来重大变化。本文主要研究在互联网化趋势影响下如何进一步完善我国贸易和就业的市场机制,同时促进互联网新业态、新模式、新就业形态的优化升级,进而助力构建双循环新发展格局。

一、背景与格局:疫情暴发后互联网化趋势与新业态新模式新就业

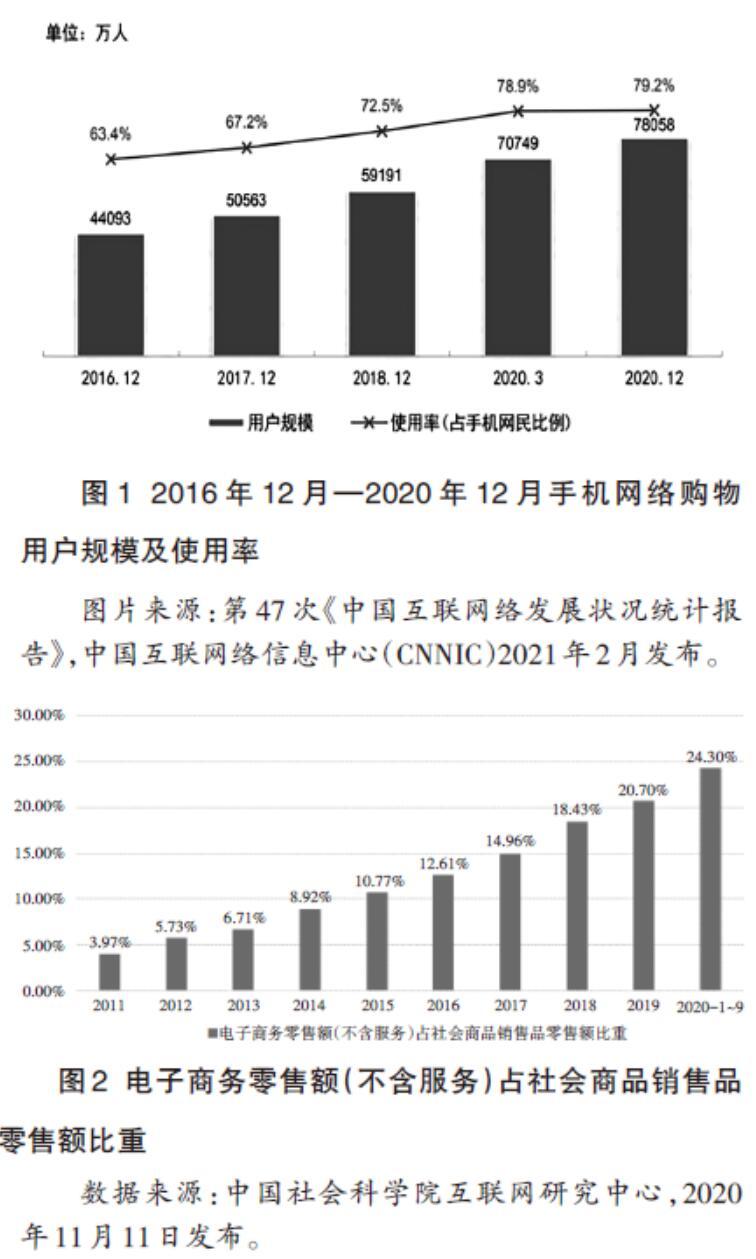

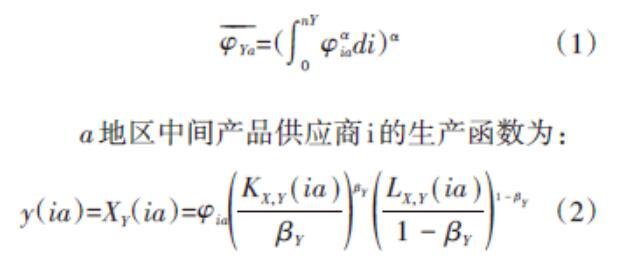

新冠肺炎疫情推动了全球经济的互联网化趋势发展,特别是占据全球网民规模五分之一左右的中国,其互联网经济增长显著。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2021年2月3日發布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》,2020年,随着我国加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,网络零售不断培育消费市场新动能,并将消费能力转化为生产和创新能力,通过助力消费“量”的增长和“质”的升级推动消费“双循环”。图1显示了2016年12月至2020年12月,我国手机网络购物用户规模及使用率。根据中国社会科学院互联网研究中心2020年11月11日发布的数据,中国电商零售额在社会商品销售零售额的占比更呈现出较大幅度的上升(见图2)。

为推动跨境电商的发展,2020年,中国进一步推动制度建设——创新开展跨境电商对企业(B2B)出口试点,增设了“9710”“9810”1两种贸易方式。7月1日起,在北京、天津、南京等10个直属海关开展试点,将跨境电商监管创新成果从B2C推广到B2B领域,并配套通关便利措施,试点企业可以“一次登记”“一点对接”,享受海关“优先查验”“允许转关”“便利退货管理”等优惠政策。中小微企业单票价值低的货物还可选择更加便捷的通关渠道。中国进出口商品交易会等线上展会成交的货物也可适用于新规,享受通关便利。9月1日起,试点范围进一步扩大到22个直属海关。截至11月11日,中国已经设立了109个跨境电商进口服务的试点。

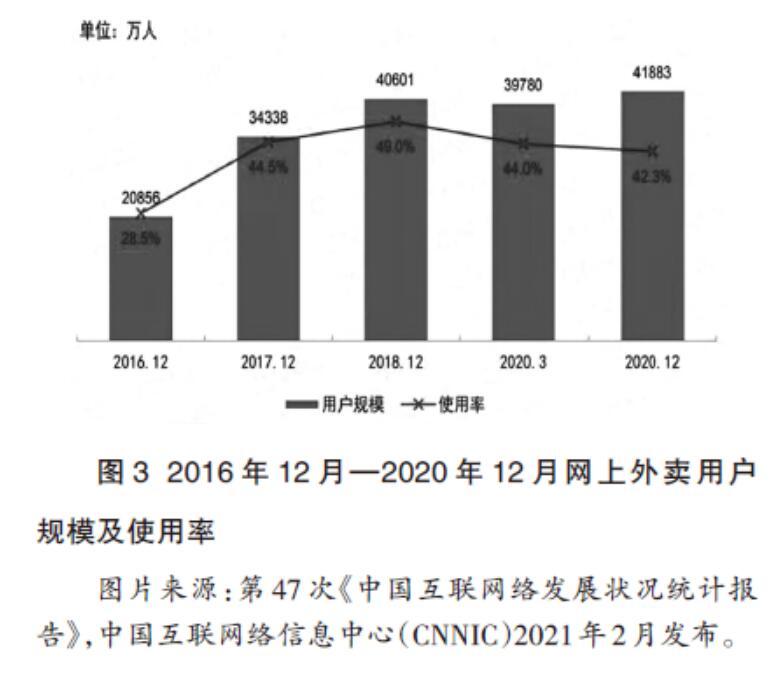

电商经济的迅速发展推动了灵活就业的增长,集中体现在快递业务的持续增长。中国国家邮政局的数据显示,在网购快速增长的带动下,2020年前三个季度累计完成快递业务量超过560亿件,比上一年同期增长27.9%。10月18日,国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示,2020年我国第600亿件快件正式诞生,距离第500亿件仅过去38天。“双十一”期间快递业务直线上升,仅“双十一”当日全国处理快件达6.75亿单。第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示:截至2020年12月,中国网上外卖用户数量规模达4.19亿,较2020年3月增长2103万,占网民整体的42.3%;手机网上外卖用户数量规模达4.18亿,较2020年3月增长2106万,占手机网民整体的42.4%(见图3)。

后疫情时代,企业互联网化为全球经济的竞合提供了新的起点,也进一步深化了世界经济格局的重构,重点体现在互联网化带来了三个方面的重要影响:第一,新型政企合作助力理论研究中宏观与微观的结合,贸易与就业等问题有了更坚实而深厚的理论基础;第二,技术与商务的分层产生的正反馈与锁定效应[2]使得企业规模经济、范围经济得到更大程度的拓展,外包等研究有了新的理论视角;第三,市场结构的准不完全竞争属性需要内在的平衡与激励机制,以防止出现过度集中的黑洞现象和垄断等破坏市场效率的行为。

纵向一体化通过线上与线下、网络与实体、主导企业与竞争者等异质市场主体的链接,成为互联网时代市场内生的平衡机制,防止网络效应极度膨胀导致市场“黑洞”塌陷及同质退出的多米诺效应造成的市场崩溃,同时也为劳动力市场的流动性带来了新的内生激励。传统上纵向一体化是通过收购厂商对目标厂商的购买来实现的,形式包括国内公司收购另一家国内公司、国内公司收购外国公司和外国公司收购国内公司(Liu、Qiu、Zhan,2019)[3]。疫情影响经济互联网化、数字化的背景下,纵向一体化指企业对生产或分销产品或货物中的两个或多个阶段进行合并的过程。影响企业是否进行纵向一体化的关键因素是这么做能否降低生产或营销产品的总体成本,另外一个重要因素就是将在线销售纳入运营范围的纵向一体化能否提升企业的定价权。后疫情时代企业互联网化和数字化拓宽了我国超大规模市场的潜力和优势,立足国内,畅通国内的大循环,进而推动国内和国际的双循环,更好地联通国内市场和国际市场,推动我国对外开放进入更高水平阶段。

根据国际惯例,垂直收购不属于反垄断的范畴,国外文献的相关研究成果是比较丰硕的。Grossman和Helpman(2002)[4]将行业中企业组织形式内生化,认为一个企业的市场机遇取决于其他厂商的组织选择,从专业化成本优势、搜寻技术、替代弹性和议价能力等方面研究垂直一体化和外包的决定因素。Antràs(2003)[5]从不完全契约理论出发,研究国家和行业的资本密集度(或资本—劳动比)对企业形式的影响。在Antràs之后,有许多文献研究了企业的纵向一体化。关于纵向一体化决定因素的研究主要基于不完全契約环境及产出价格,典型的代表是Acemoglu等人(2010)[6],其研究了不完契约环境下的下游生产商和上游供应商的技术密集度与垂直一体化的关系,发现下游生产商的技术密集度与一体化的可能性成正比,上游供应商的技术密集度与一体化的可能性成反比。Alfaro等人(2016)[7]关注价格和一体化的关系,他们使用最惠国关税的变化来检验关税对企业边界的影响,发现高的产出价格会导致更多垂直一体化,并且还估算出了纵向一体化的价格弹性为0.4~2.0。其他的一些研究检验了合同执行力度对一体化的影响,如Dube等人(2010)[8]。

关于中国企业纵向一体化的文献主要关注贸易方式、关税变化及并购。Fernandes和Tang(2012)[9]研究了在中国现存的来料加工和进料加工这两种出口加工机制下纵向一体化和外包的决定因素,他们发现对进口的投入零部件拥有购买决策和所有权可以缓解套牢问题,可以作为资产所有权之外的另一种选择。Liu等人(2019)将加入WTO作为拟自然实验,研究关税变化对国内后向纵向一体化(下游企业对上游企业的并购)的影响,发现上游企业产出品的进口关税的降低会减少纵向一体化,上游企业投入品的进口关税降低会增加纵向一体化。近二十年的数据分析表明,中国企业的并购选择主要在国内市场进行,企业的一体化选择与劳动力市场流动性之间有极高的关联度,特别是中西部地区劳动力转移成本相对高的领域,企业的一体化过程为劳动力的优化配置提供了重要的市场机制。因此,疫情后企业互联化带动的纵向一体化趋势是以国内大循环为主体、国际国内双循环的有效实践机制,同时也为劳动力市场的流动性提供了重要的载体。

二、路径与机制:最低工资与纵向一体化

劳动力市场是构建新发展格局中最富有活力的因素,在新发展格局中,就业发挥着枢纽作用。中国企业的纵向一体化选择已经具备以国内市场为主体、向国际市场拓展的双循环框架基础,疫情冲击下企业纵向一体化增加,灵活就业等新模式、新业态应运而生。最低工资如何影响企业纵向一体化选择?根据地区要素资源的差异性如何选择配套和补偿机制实现对劳动力市场的有效激励?这些问题的探索有助于厘清构建双循环新发展格局的市场载体、激励机制和实践路径。

(一)理论分析:效率工资与最低工资

企业的纵向一体化选择基于成本与收益的权衡,其中工资是最关键的可变成本决定因素。效率工资就是使劳动力总成本为最小的工资,与之紧密相关的是市场出清工资。市场出清工资是使劳动力市场供给等于需求的工资,使劳动力市场出清。效率工资一般高于市场出清工资。效率工资理论认为,由于道德、公平、内部力量、非对称信息等原因,雇主有强烈的意愿向员工支付高于市场出清工资水平的效率工资,其认为生产率受企业支付工资的影响,减少工资会导致成本的增加而不是下降,支付比市场出清工资更高的工资,劳动力总成本可能最小,厂商能够获得更多的利润。

怠工模型体现了效率工资能提高工人的努力程度。该模型认为,在实际生产过程中,厂商不能严格地监督工人的努力程度,工人总有怠工的机会,为了避免“磨洋工”,厂商不得不向工人支付较高的工资,以提供一种激励,促使工人努力工作。将工资定在高出市场出清的水平,实际上引进了对偷懒进行惩罚的机制,因为工人偷懒时被发现,他将可能失去一份高工资的工作,这时,工资构成工人偷懒被抓住从而被开除的机会成本,而且工资越高,机会成本就越高。

关于效率工资的分析代表性的理论模型和实证分析还有林德贝克和斯诺尔(Lindlbeck、Snower,1998)的内部人—外部人模型和洛易(Roy,1952)的实地调研[10],前者指出内部员工有能力阻止雇主以低于公司内部现行工资的市场出清工资雇佣外部新员工;后者对一家位于伊利诺斯的机动船厂进行细致的研究,发现内部员工一方面建立起关于工作努力程度的集体规范,另一方面又串通一气阻挠雇主以较低工资从外面雇佣新员工,正是这种内部人的串谋迫使公司向员工支付高于市场出清水平的工资。

自最低工资政策出现后,早期文献集中于最低工资对就业的影响,如Card和Krueger (1994)[11]使用双重差分法研究最低工资对就业的影响,发现最低工资并没有降低就业,相反,最低工资政策会导致就业上升2.7%。国内也有很多文献从就业、企业出口、FDI以及缴税等方面研究了最低工资的影响。Huang等人(2014)[12]使用中国的企业层面数据研究最低工资如何影响就业,发现最低工资上升会显著降低就业。刘行等人(2019)[13]以中国上市公司为样本,研究了最低工资上升时企业通过税收规避抵御风险的需求,发现企业所在地的月最低工资标准每上涨100元,企业通过避税所带来的所得税现金流出会下降约2.52%。Mayneris等人(2014)[14]研究最低工资对企业存活率的影响,发现城市层面最低工资的上升会降低最可能受到改革影响的企业存活率,最低工资使得生产率高的企业替代生产率低的企业。此外,还有一些较为宏观层面的分析。

自2004年我国施行《最低工资规定》以来,学者们研究了最低工资上升对工资低于最低工资标准的劳动者就业的影响。研究发现,最低工资上升会促使企业提高管理水平,企业会减少非生产性正式职工和低技能正式职工所占的比例,同时增加临时工的比例,中等技能劳动力占比随着最低工资的上升而增加。疫情推动的新职业因新业态而兴起,伴随新业态的发展而发展,灵活就业使得最低工资决定的市场机制发生了新的变化。“灵活就业”是以非全日制、临时性、弹性工作、自雇性等为特征的就业形态,其在劳动时间、收入报酬、工作场所、保险福利、劳动关系等方面,与现代工厂制度下的传统就业方式有很大不同。灵活就业由来已久,在近年互联网平台经济的助推下加速发展,演化出“新就业形态”,即以互联网平台直接连接供给和消费两端的平台化、去雇主化的灵活就业模式。具体而言,新就业形态包括电商平台商户、生活服务配送员、共享出行司机、微商平台销售者、知识服务提供者、网络直播者、自媒体从业人员等。灵活就业的兴起为新时期提升中国最低工资对效率的促进作用夯实了劳动力市场的调适根基。

互联网化改变了劳动力市场工作与闲暇的选择取向,应运而生的“宅经济”等新模式为灵活就业提供了新的承载空间。标准的生命周期模型中对于劳动力供给的论述,认为工人们应该在劳动和闲暇之间做出选择,这种选择依据的是他们面对的工资率和闲暇在不同时期对于他们的价值。互联网联通了马歇尔以企业为出发点的微观经济学体系和贝克尔以家庭为主体的微观经济学体系,改变了工作和闲暇的关系。贝克尔认为,所有闲暇都含有某种消费,所有消费活动都含有某种闲暇;人们不是在工作与闲暇间进行选擇,而是在不同的消费活动间做出抉择;工作与闲暇的最佳组合可以使消费者获得最大效用。贝克尔指出,家庭是一个积极、主动的生产单位,生产健康、尊严等一系列特殊商品;家庭投入的要素既有购自市场的商品与劳务,还有时间和环境要素;现代社会生产力的不断提高导致个人实际工资增加,因而时间的机会成本即时间的价值增加了。根据大量问卷调查,灵活就业人员对工作的选择有着多元化的理由,其中占比最高的两项是工资和兴趣,我们的研究基于最低工资对效率的影响分析,探寻进一步优化灵活就业及新业态、新模式的切入点。

(二)模型构建:最低工资对纵向一体化的影响

Antràs(2003)文献基于效率(生产率)和部门特征的角度分析了企业纵向一体化的动因和布局,基于前述最低工资与效率工资的概念和理论分析,最低工资通过影响企业效率而产生对企业纵向一体化决策的影响。本文在Antràs(2003)模型的基础上进行了扩展,互联网化通过线上与线下的结合拓展了纵向一体化的时空界限,方兴未艾的新业态、新模式、新就业为企业纵向一体化提供了更深厚的根基。在疫情推动的企业互联网化和数字化的过程中,更大程度上允许厂商对资本和劳动都可以进行成本分担(cost-sharing),厂商之间生产率差异和地区之间工资差异性也更快捷地呈现出来。相对较高的最低工资一方面会导致较高的劳动力成本,进而使得纵向一体化程度相对较低;另一方面会提高企业层面生产率和区域整体生产率水平,进而使得一体化程度相对较高,双重影响的市场权衡中边际原则决定了企业纵向一体化的策略选择与最低工资的基本标准。

假设部门Y中的厂商分别为最终产品生产商和中间产品供应商,最终产品供应商决定在不同地区a、b之间进行垂直一体化或者外包,a和b地区的工资分别为[wa]和[wb],a地区中间产品供应商i的生产率为[φia]1,a地区Y部门平均生产率是所有厂商生产率的一个CES加总形式:

[φYa]=([0nYφαia]di)α (1)

a地区中间产品供应商i的生产函数为:

y(ia)=XY(ia)=[φia][KX,Y(ia)βY][βYLX,Y(ia)1-βY][1-βY] (2)

其中XY(ia)是中间产品供应商使用的中间投入,其生产资本、劳动和企业生产力决定最终产品生产商的议价能力为[?];最终产品生产商分别承担供应商[η]份额的资本投入和[ξ]份额的劳动投入,选择在a地区进行一体化的两个厂商利润最大化行为。

(三)传导机制:工资效应与生产率效应

在边际原则影响下,纵向一体化决策和最低工资水平会取决于工资效应与生产率效应的权衡,以上分析对Antràs(2003)模型的拓展主要在于当允许最终产品生产商对所有投入要素成本进行分担时,此时两个厂商根据由议价能力决定的可以最终获得的收益来各自选择投入多少份额的要素,此时不存在由议价能力带来的扭曲。在Antràs(2003)模型中,当最终产品生产商只对中间产品供应商的资本投入进行分担,中间产品供应商承担全部劳动投入时,在价格和利润中包含一个有议价能力带来的扭曲。

同时,[?(RY(ia)/RY(ib))?(wa/wb)<0],

[?(RY(ia)/RY(ib))?(wia/wib)>0],当a地区工资相对b地区的工资上升,最终产品生产商选择在a地区进行一体化的收入会降低,从而a地区的纵向一体化减少,b地区的纵向一体化增加;当a地区中间产品供应商的生产率相对b地区中间产品供应商的生产率上升,最终产品生产商选择在a地区进行一体化的收入会增加,从而a地区的纵向一体化增加,b地区的纵向一体化减少。

再者,[?2(RY(ia)/RY(ib))?(wa/wb)?(φia/φib)<0],

[?2(RY(ia))?(wa)?(1-βY)>0],随着相对工资增加时,选择在该地区纵向一体化的收益降低,若该地区中间产品供应商的生产率相对更高,则可以更多抵消高工资带来的纵向一体化收益减少;当一个地区的工资(或相对工资)上升时,当中间品供应商的劳动投入密度越大,则选择纵向一体化的收益降低越高,纵向一体化越少。

由此产生的工资效应(wage effect)为[?(wa/wb)?MW>0],最低工资提高时,如果工人的边际产品价值低于最低工资就有可能被解雇,从而提高工资水平,增加了生产的劳动力成本。因此,相对较高的最低工资会导致较高的劳动力成本,进而造成相对较少的垂直一体化。研究表明,中国最低工资大幅提升使得工资和劳动力成本上升,对企业的总成本和盈利能力产生较大影响。马双等人(2012)[15]研究发现,如果最低工资提高10%,那么制造业企业的平均工资将提高0.4%~0.5%。Fang和Lin(2015)[16]利用16个代表性省份的县级最低工资数据,结合UHS微数据集,发现2004—2009年期间,当年最低工资对东部、中部和各地区的平均工资具有显著的正向影响。

可能会存在这样一种担忧,评估最低工资对工资和就业的影响会带来严重的内生性问题。政府可以确定最低工资以便适应当前经济发展的趋势,特别是在就业方面。当地经济环境向好时,最低工资的上涨幅度会更大,因此我们会发现最低工资对就业影响的预计呈上升趋势。这种担忧在中国尤其可能出现,因为中国政府可以根据当地经济状况正式调整最低工资标准。然而,在本文中,我们并没有关注就业变化,也没有明确的证据表明,纵向一体化变化符合现有的就业趋势,因此不存在最低工资与经济状况正向变化的内生性担忧。马双等人(2012)认为在评估最低工资对工资的影响时,可以根据各省的经济特征控制失业率、平均工资和人口,并包含时间和区域固定效应来解决最低工资的内生性[15]。

(四)实证分析:关于工资效应和生产率效应的检验

利用2004年至2018年的工资数据,我们对最低工资进行了回归。表1中OLS列为包含稳健标准误差的OLS回归,HDFE列为包含省份固定效应和年份固定效应的回归,并对标准差进行年份聚类。这两个最低工资系数在统计上都是显著的且为正,说明最低工资实际上对工资的增长具有正效应。

另一方面生产率效应(productivity effect)为[?(wia/wib)?MW>0] 并且 [?(φYa/φYb)?MW>0]。除了提高劳动力成本,最低工资还会对企业层面生产率和行业层面的平均生产率产生影响,即较高的相对最低工资水平会提高企业层面生产率和区域整体生产率,进而导致一体化程度越高。最低工资的生产率效应可以分为以下几个方面:首先,工人技能提升与企业管理、技术升级。在失业风险的威胁下,工人可能会更加努力地工作,而现有的公司不得不加强他们的竞争力,如引进新技术以替代技术和资本的劳动力。其次,市场优胜劣汰。当最低工资提高时,生产率最低的企业会被生产率较高的企业所取代,从而提高总生产率水平(Mayneris等人,2014)。最后,影响市场的潜在进入者。最低工资上升可能会阻止市场上的潜在进入者,生产率最低的潜在进入者观察到最低工资上升后,可能会预测到自身盈利能力下降甚至为负以致放弃进入市场,从而提高了实际上进入市场企业的生产率,进而提高整个市场的平均生产率。

本文在区域层面和企业层面上识别生产力效应。对于总体水平,我们使用企业规模(劳动力数量)、研发和專利作为企业生产率的代理变量,回归结果如表2所示。三列结果均为包含省份固定效应和时间固定效应的回归,且标准误差在时间层面聚类,最低工资的系数均为正且统计显著,表明最低工资对于促进企业生产率的提升有正向作用。对于企业层面,一种方法是匹配工业企业年度调查数据和创新企业年度调查数据,选取每个调查年份当年新进入的企业作为样本,若最低工资会影响市场上潜在的进入者,那么最低工资越高,该年份进入市场的企业生产率应该越高。使用当年申请专利企业的数量作为企业生产率的代理变量,在第t年提高最低工资后进入的企业相对于在第t年之前每年新进入市场的企业应该有更高的生产率。

疫情暴发后,企业互联网化促进了灵活就业等新就业模式、新业态的发展,根据美团研究院2020年7月对生活服务业新职业从业者的问卷调查数据表,工资效应的影响是有限的,灵活就业下的劳动者追求的目标是多元化的。生产率效应的地位相对上升,进一步激励了市场机制形成最低工资与纵向一体化协同运作的有效路径探索。

三、配套与补偿:产权改革的财富效应

疫情暴发后,企业互联网化趋势增强了经济的外部性,企业间、区域间要素的差异性使得工资与财富有了更加广义的解释。科斯认为,只要有外部性,所牵涉的各方就可以聚在一起,进行某种安排,借此实现外部性的内部化和确保效率[17]。行为经济学指出,人类互惠互利的本能把雇主—佣工关系变成了礼物—交换的关系,雇主在他们必须支付的工资之外再支付了一部分工资,当作礼物;而工人更努力地工作,作为对礼物的回报。“礼物—交换”关系在互惠的偏好之下达到平衡,这种工资和努力程度的较强的相关性在长期是很稳定的。

劳动参与率对一个社会尤为重要,影响劳动参与的因素很多,其中财产及其所有权都会显著影响劳动者的劳动供给,而房产已经成为中国城镇家庭最重要的资产组成部分1。已有的许多文献显示了此方面的研究。Zhao和Burger(2017)[18]使用美国的数据,通过双重差分法研究房产财富、资产税和老年人的劳动供给的关系,研究发现房产财富和资产税对老年人劳动供给的影响呈现负相关的关系,并且财富对于不同性别和年龄的老年人影响也不相同。He(2015)[19]利用英国家户面板调查实证结果发现,不同类型家户的劳动供给对于房价变动的影响存在差异。梁银鹤等人(2019)[20]使用CFPS调查数据研究家庭房产财富变动对于个人劳动供给的影响,他们使用工具变量法发现房产财富的增加会降低户主的劳动供给,而对租户没有显著影响,房产财富变动对于女性劳动供给行为有更大影响。吴伟平等人(2016)[21]利用CHNS数据与城市房价数据检验了房价对女性劳动参与决策的净影响及其异质性特征,结果发现房价上涨1%将导致女性劳动参与概率平均下降0.08个百分点。

笔者近期基于中国1994年房产产权改革,利用CHNS数据检验了一个外生的产权转移对劳动参与的影响及其异质性特征。研究结果显示:第一,产权转移不会降低获得产权的家庭和个人的劳动供给,获得产权的家庭的劳动供给分别会略微提高3~4个百分点,这与此前的研究结论不一致;第二,产权转移对家庭劳动供给的影响在区域层面、受教育程度方面的影响表现出一定的异质性,即使考虑房价因素,获得产权转移的家庭也不会降低劳动供给;第三,产权转移不仅增加了家庭的财富总量,也改变了家庭的资产配置比例,流动资产减少,固定资产增加,分别对家庭的劳动供给产生了替代效应和财富效应,但替代效应的影响占据主要地位,因此,获得产权转移的家庭会增加劳动供给。

四、结论与前瞻

新发展格局更加强调区域协调发展,推动全国全方位的共进,助力全球治理的完善。2020年5月14日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出,充分发挥我国超大规模市场优势跟内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局;2020年7月21日召开的企业家座谈会上,习近平总书记再次强调要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”;2020年7月30日召开的中共中央政治局会议,再次强调构建双循环的新发展格局,用词从“逐步”变成“加快”,用词的变化反映了应对国际局势变化的中国发展战略的调整,也对贸易和就业等传统问题提出了新的挑战。本文基于经典贸易理论模型,结合实证分析,探索在疫情影响的企业互联网化、数字化带来的纵向一体化局势下,要素市场价格机制的拓展及其对就业的影响,并以产权改革[22]为例,探讨了劳动力市场的配套激励机制。根据现代经济和科学领域的“熵增定律”,开放的系统和智能化的经济模式是提质增效的有效途径[23]。在国家“放管服”改革以及新一代信息技术的助力下,新体验、新消费需求不断被挖掘,一些新业态、新职业涌现出来,新消费、新技术、新业态、新职业相互促进的良性生态体系在中国应运而生,对经典的企业纵向一体化、最低工资的市场机制也提出了新的拓展。

当前,中国正在构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局,新冠肺炎疫情使全球生产链的不确定性增加,外部冲击下可能引发的风险因素凸现。中美贸易摩擦叠加疫情的全球蔓延,使得中国经贸发展遭遇到反制、疫情冲击、信任缺失和政治摩擦等“四重困境”,推动国内国际双循环相互促进的新发展格局是突破“四重困境”的新时代策略。中国在抗疫斗争取得重大战略成果的基础上,以更积极的姿态发展国内经济、应对外部冲击。本文关于最低工资市场形成机制、纵向一体化和劳动力市场激励机制的研究致力于探索双循环格局中产业链、供应链和消费链的良性循环,中国改革开放四十年逐步解放了生产关系,当前要进一步释放市场活力、开放购买力,发展有助于探索在构建国内大循环方面的三个重要支柱[24]:一是持续推进消费扩大和消费升级;二是努力推进国内产业结构升级和技术创新;三是加快要素自由流动和区域经济一体化。为了更好地实现内外循环相互促进,贸易、金融、开放和机制四个方面是重要的基点。在贸易领域,疫情后全球产业链产生了新变化,尤其是产业链倾向于缩短化和本土化的趋势下,客观上要求强化中国在全球产业链,尤其是以东亚为代表的区域产业链中的地位。在金融领域,要推动新一轮更高层次的人民币国际化和数字化。在开放领域,自贸区和自贸港是区域一体化的重要载体,在加快金融开放的同时要注意防范风险。在机制领域,既要充分利用好传统的全球多边机制,同时要以更加市场化的方式推动我们主导的新型多边机制的建設。在双循环转型的进程中,企业是主力军,政策支持是重要保障,就业是关系国计民生的根本。

参考文献:

[1] 沈国兵,袁征宇. 企业互联网化对中国企业创新及出口的影响[J].经济研究,2020(1):29-45:93,154.

[2] 夏皮罗,瓦里安.信息规则:网络经济的策略指导[M].张帆,译.北京:中国人民大学出版社,2000.

[3] LIU Q,QIU L D,ZHAN C Q.Trade liberalization and domestic vertical integration:evidence from China [J].Journal of international economics,2019(121).

[4] GROSSMAN G M, HELPMAN E. Integration versus outsourcing in industry equilibrium[J].The quarterly journal of economics,2002(1):85-120.

[5] ANTR?S P.Firms,contracts, and trade structure[J].The quarterly journal of economics, 2003(4): 1375-1418.

[6] ACEMOGLU D,GRIFFITH R,AGHION P,et al. Vertical integration and technology:theory and evidence[J].Journal of the European Economic Association, 2010(5): 989-1033.

[7] ALFARO L, CONCONI P,FADINGER H,et al.Do prices determine vertical integration?[J].Thereview of economic studies,2016(3):855-888.

[8] DUBE A,LESTER T W,REICH M.Minimum wage effects across state borders:estimating using continuous counties[J].Review of economics and statistics, 2010(4):945-964.

[9] FERNANDES A P,TANG H W. Determinants of vertical integration in export processing: theory and evidence from China[J].Journal of development economics,2012(2):396-414.

[10] 董志勇.行为经济学原理[M].北京:北京大学出版社,2006.

[11] CARD D, KRUEGER A B.Minimum wages and employment:a case study of the fast food industry in New Jersey and Pennsylvania [J]. American economic review,1994(4):772-793.

[12] HUANG Y,Loungani P,WANG G W. Minimum wages and firm employment:evidence from China[R].International Monetary Fund,2014(14).

[13] 刘行,赵晓阳.最低工资标准的上涨是否会加剧企业避税?[J].经济研究,2019(10):121-135.

[14] MAYNERIS F, PONCET S,ZHANG T.The cleansing effect of minimum wages—minimum wages,firm dynamics and aggregate productivity in China[R].CEPII working papers,2014.

[15] 馬双,张劼,朱喜.最低工资对中国就业和工资水平的影响[J].经济研究,2012(5):132-146.

[16] FANG T,LIN C.Minimum wages and employment in China[J]. IZA journal of labor policy, 2015(1):22.

[17] 斯蒂格利兹,罗森加德.公共部门经济学[M].郭庆旺,译.4版.北京:中国人民大学出版社,20:90.

[18] Zhao L X, Burge G S.Housing wealth, property taxes, and labor supply among the elderly [J].Journal of labor economics,2017(1): 227-263.

[19] HE Z C.Estimating the impact of house prices on household labour supply in the UK [R].Heslington:University of York Discussion Papers in Economics,2015.

[20] 梁银鹤,禹思恬,董志勇. 房产财富与劳动供给行为:基于CFPS微观面板数据的分析[J].经济科学,2019(1):42-55.

[21] 吴伟平,章元,刘乃权.房价与女性劳动参与:来自CHNS数据的证据[J].经济学动态,2016(11):95-121.

[22] 张协奎,樊光义. 我国住房制度改革和长效机制建设研究述评[J].创新,2020(5):11-23.

[23] 余淼杰,黄杨荔,张睿. 中国出口产品质量提升的“富国效应”[J].学术月刊,2019(9):30-48.

[24] 张明. 构建国内大循环的三大支柱[EB/OL].(2020-10-10)[2020-10-14].http://iwep.cssn.cn/xscg/xscg_sp/202010/t20201010_5192675.shtml.

[责任编辑:杨 彧]

Analyses on Chinas Employment Market in the New Development Pattern

Li Quan Du Wenqiang

Abstract: The current COVID-19 epidemic has increased the uncertainties of global production chain and highlighted the potential risks as the result of external shocks. China is actively building a new development pattern that takes the domestic market as the mainstay while domestic and foreign markets can boost each other. On the basis of the major strategic achievements made in the fight against the epidemic, China has taken a more active stance in developing its domestic economy and responding to external shocks. Marketization of factors of production, free flow of factors of production, deepening reform of the market economic system and deeper opening up are all integral parts of building a new development pattern. Based on the vertical integration effect of Internet-enabled enterprises after the outbreak of the epidemic and its impact on employment patterns, this paper explores the impact and safeguard role of vertical integration, flexible employment and property rights reform on Chinas employment market under the transition toward dual circulation.

Key words: dual circulation; new development pattern; vertical integration; minimum wage; flexible employment; property rights reform