老年人多维度社会参与和家庭交往与抑郁情绪发生风险的关联研究

2021-08-13赵涵向远裴丽君

赵涵,向远,裴丽君

(北京大学 人口研究所,北京 100871)

1 引言

中国已经进入老龄化社会,老年人口增多、未富先老的特征愈发显著。根据国家统计年鉴的数据来看,截至2019年,60岁及以上老年人占总人口的比例已达18.13%(中国统计年鉴,2020)。随着国家计划生育政策的实施,人口红利不断降低。受政策影响,部分家庭当中,一对年轻夫妻在赡养双方老人的同时还需要抚养小孩,这给青壮年劳动力带来了极大的压力和负担。对于家庭和社会来说,老年人的幸福和健康关系到一个家庭的和睦相处甚至社会的持续发展。随着时间的发展,养老问题越来越引发社会的广泛关注。

抑郁症是全球一种常见病,根据世界卫生组织(WHO)数据,全球有超过3.5亿人患有抑郁症(WHO,2019)。长时间的中度或重度抑郁症对患者的身体及日常的工作和生活造成极大的不良后果,重度抑郁症甚至会产生自杀倾向。WHO于2017年发布的《抑郁症及其他常见精神障碍》(Depression and Other Common Mental Disorders)报告发现:抑郁是引起自杀的最主要的因素,其患病率随着年龄增长。55-74岁的男性和女性抑郁症患病率分别超过5.5%和7.5%,60-64岁女性为高危人群,患病率接近8%(WHO,2017)。因此,抑郁是影响老年人疾病负担的重要问题,2016年我国60-69岁老年人抑郁所致的疾病负担是2000年的1.7倍,并且抑郁疾病负担呈加速上升趋势(WHO,2019)。步入老年后,老年人的生理机能退化,家庭社会角色发生极大地转变,逐渐从社会和家庭的核心退到边缘位置,孤独感加剧。这些都会导致老人的焦虑和心理落差,严重影响老人的心理健康和生理健康,甚至导致自杀。研究证实,老年人群中的自杀高发生率,与生理和心理压力比如说抑郁、无助感有关(De Bruin et al.,2016)。因此,关注老年抑郁刻不容缓。WHO健康社会决定因素委员会(WHO Commission on Social Determinants of Health,2008)在《用一代人时间弥合差距》的报告中明确指出,健康深受社会因素的影响,各国应重视通过社会因素来缩小人与人之间的健康不公平,制定有效的健康促进政策(郭岩、谢铮,2009)。

基于社会资本理论,老年人的社会参与是提高其社会资本的有效途径,社会资本通过社会网络成员之间情感和物质的社会支持,从而影响个体的健康。与此同时,在社会网络当中,个体之间的行为示范,也加强了个体对疾病的预防(Almedom,A.M.,2005;Fiorillo,D.and Sabatini,F.,2011)。社会资本可以形成个体之间相互信任的环境和社会氛围,高信任度的社会环境能够避免个人面临高强度的社会压力(Folland,S.,2008)。活动理论认为老年人社会参与是保持自尊、获得心理满足和健康长寿的基础与关键。社会应该保证老年人社会参与的权利,而不是让他们从一切社会角色中退出来(张冲、张丹,2016)。老年人可以通过新的社会参与、新的角色来改善自身因社会角色变化或中断而引发的抑郁和情绪低落,实现对自我价值的重新认识,保持其生命的活力。现代社会的人口流动和家庭规模的小型化都使得代际关系发生了极大的变迁,年轻的子代对亲代的照料时间减少,所以急需要老年人积极地社会参与来自我缓解生活中的抑郁情绪和压力。

中国传统的家庭制度是一个共同的家庭系统,以父辈为权威的大家长制下各个家庭成员以分工、照顾子女的方式对整个家庭进行健康地管理,大家长制下的老人掌握家庭中的权力,会受到子代的尊重、照顾甚至是服从。改革开放几十年来,我国工业化和城市化得到了迅猛发展,与此同时,计划生育政策也得到了严格地实施。在这样的历史背景下,过去几十年,我国的传统家庭体系逐渐瓦解,家庭模式发生转变。家庭规模从几代同堂的大家庭缩小为三口之家的核心家庭,家庭结构从传统大家长制的家庭模式向小家庭模式转变(唐灿,2005)。除此之外,老人也从家庭关系中的权力中心退出,夫妻关系成为了家庭结构的中心轴(阎云翔,2012)。年轻一代为了寻找更好的工作机会而选择到城市谋生,许多人在城市定居,核心家庭把老年人留在农村地区。2010年六普数据结果显示,在我国,60岁及以上的空巢老人总数在6200万以上,单身老人户总数超过1800万户,老年夫妻独居户规模近2200万户,(靳永爱、周峰、翟振武,2017)。家庭是个体最坚实的精神支柱,但这样的历史背景下,几代同堂、儿孙绕膝的传统家庭模式逐渐衰落,大批老年人缺乏家庭成员的陪伴,当日常生活中遇到病痛等困难时,缺乏家人的照料和支持,这更容易加剧老年人的孤独、失落情绪,对老年人的精神健康产生不利影响。

2 文献综述

2.1 社会参与相关研究

20世纪,美国著名社会学家Ernestw·Burgess将象征互动理论中的社会参与概念引入老年研究领域(杨华、项莹,2014)。此后,老年人的社会参与成为中外学者讨论关注的焦点,然而,对于社会参与的界定目前仍未形成统一的标准(Levasseura et al.,2010)。

国外学者对社会参与的界定主要集中于资源互换、社会关系及更广泛的社会活动等方面,强调在社会参与的过程中,与他人产生联系且发生互动进而获得个体价值。从资源互换的角度,Aleksej Bukov等人认为,社会参与是以社会为导向的个人资源共享,分为三种类型:集体参与、生产性参与和政治参与(Aleksej Bukov et al.,2002,)。霍曼和基亚克对老年人的闲暇活动、参与社区活动和志愿者活动进行了研究,认为老年人的闲暇活动、参与社区和利益团体活动有助于保持其与他人的联系,老年人能够得到各种好处,提高生活上的满意度和幸福度(霍曼、基亚克,1992)。此外,不少学者从社会角色和关系网络的角度来定义社会参与。从角色理论来说,“社会参与的性质,有异于其程度,对在主要角色退出后维持一种自我意识有特殊的意义”(布劳,1993)。Thomas等人认为,社会参与为个人在休闲或生产活动中表现有意义的社会角色(Thomas et al.,2006)。部分研究将社会关系网络(如:与朋友和亲戚的联系以及团体和组织的成员的数量)作为社会参与的衡量标准,探究社会参与和人类健康之间的相关关系(Peter A.Bath and Dorly Deeg,2005)。许多研究将社会参与综合为更广泛的概念,Levasseur综合几十年对社会参与的相关研究,最终总结出,老年人的社会参与是参与社会活动,并与社会和社区的人产生联系和互动(Levasseura et al.,2010)。

在国外研究的基础上,国内学者对社会参与进行了更细致且本土化地讨论,国内学者对老年人社会参与的探讨随“老有所为”概念的提出而发展,主要是从“奉献”的角度进行界定(杨华、项莹,2014)。李瑞德认为在我国,老年人参加社会活动就是“老有所为”,指老年人参加社会政治、经济、文化等活动,在老年仍有所作为(李瑞德,2006)。邬沧萍、杜鹏、姚远、姜向群等认为,老年人不论以何种形式保持与社会的联系都属于社会参与活动;老年人参与的内容可以包括参与物质文明建设和精神文明建设,也可以分为政治参与、经济参与、文化参与和社会参与等(邬沧萍等,1999)。随着国内对老年社会参与研究的增多,对老年社会参与范围的界定也有了不少争议,争议集中在老年人社会参与是否有报酬;家庭范围的劳动及交往是否应该属于老年人的社会参与等方面(李宗华,2009)。在综合过往研究的基础上,一些学者提出了更加广义的概念:王莉莉认为,只要能够在社会互动的过程中实现自身价值,那么他就是一种社会参与(王莉莉,2011);李华等人认为,只要这种活动在社会层面开展并与他人相联系,使老年人能够在社会互动的过程中实现自身价值,那么就是一种社会参与(杨华、项莹,2014)。李月等人认为只要老年人进行的活动同时具有(1)社会性,即与社会上其他人产生联系;(2)互动性,与其他人有一定的交流互动就可以称为老年人进行了社会参与(李月等,2020)。

为方便定量研究,不少学者对社会参与进行操作化,将社会参与分为正式与非正式的几大类别进行考察(Rebecca L.et al.,2002;Tine Buffel,2013;Shannon Ang,2018)。Buffel等人对这两类分别进行了界定,正式的社会参与,定义为定期自愿参与社区组织;非正式的社会参与,定义为参与将个人与他人联系起来的社会活动,包括邻里交往等活动(Tine Buffel,2013)。除二分类外,很多研究对社会参与进行了更为细致的分类,如在研究欧洲老年人的社会参与程度时,将社会参与进一步分为了志愿、培训、锻炼及社团组织、宗教活动、政治活动(Simone Croezen et al.,2015;Nicolas Sirven and Thierry Debrand,2008)。此外,不少学者更是将社会参与细分成更多类的社会活动,来进行相关的实证研究(Thomas et al.,2006;Chi Chiao et al.,2011;李月等,2020)。

对于社会参与和老年抑郁的关系,国内外学者都进行了大量的实证研究,由于使用的数据不同,对社会参与的界定和操作化方法不同,所得出的结论也有差异,但大多数研究都认为,社会参与对老年人的心理健康有着积极的作用(Phillips D L,1967;Graney M J.,1975;李韧,1998;刘颂,2007;Thomas et al.,2006;Vivian W.Q.Lou et.al,2013;Chi Chiao et al.,2011;Hisham Motkal Abu-Rayya,2006;张冲、张丹,2016)。许多学者对社会参与进行细分,进一步探究不同的社会参与活动对老年抑郁的影响,研究结果显示,简单交往、组织团体、健身锻炼、智力参与等活动都能降低老年抑郁的风险,但助人奉献则对老年抑郁无显著的影响(李月等,2020);宗教活动可以降低欧洲老人抑郁风险,政治参与会增加其抑郁风险,志愿和学习则无显著影响(Simone Croezen et al.,2015)。部分学者将志愿活动进一步细分成正式的志愿活动和非正式的帮助他人,发现正式的志愿活动会降低老人的抑郁风险;非正式的帮助他人则对抑郁无影响(Yunqing Li and Kenneth F.Ferraro,2005)。部分学者将研究对象聚焦于某一群体的老年人,研究其社会参与和抑郁的关系,研究发现城市丧偶女性老人的活动参与对其抑郁有一定的保护作用,而对于男性丧偶老人来说,这一作用并不明显(赵忻怡、潘锦棠,2014)。

2.2 家庭交往相关研究

关于家庭因素与老年抑郁的关系,由于表述方式及概念界定范围不同,国内外学者从不同角度进行了大量论证。不少学者采用家庭功能、家庭支持的表述,采用量表的形式,对家庭功能及支持程度进行评分。Lima Silva等人采用FAD(Family Assessment Device)量表衡量家庭功能,从问题解决、沟通、角色、情感反应、情感介入、行为控制、总的功能多个角度分析,认为缺乏家庭支持是老年人抑郁症恶化的危险因素,因此家庭支持是必不可少的,不仅对于老龄化进程,而且对于应对现阶段的抑郁症也是如此(Lima Silva et al.,2017)。一项印度的研究将家庭参与分为居住方式、是否经济独立、与家庭成员的关系、话语权四部分,研究表明,家庭关系、在家庭中受到重视的意识以及在需要时家庭能够对其提供帮助对老年人的心理健康和预防抑郁症起着重要作用(Setty Naveen et al.,2020)。有学者运用IPFS量表从情感一致性、家庭适应和自主性三个方面评估老年人对家庭支持的感知,研究结果显示,有抑郁症状的老年人比无抑郁症状的老年人对情感一致性、适应和家庭自主性因子的认知水平低,家庭适应是老年人抑郁症状的主要影响因素(Aurigena Antunes de Araujo et al.,2016)。不少学者针对有病痛困扰的老年人,运用专门的DFBC-II(糖尿病患者家庭行为量表)等量表探究家庭支持对患病老年人健康恢复时的抑郁情绪的影响(L.S.Mayberry et al.,2014)。尽管研究的侧重点不同,绝大多数国外学者的研究结果都表明,家庭因素对老年抑郁有重要的影响(Soares et al.,2014;Ji-Kun Wang et al.,2012)国内一般选择APGRA家庭功能评估量表分析家庭因素与老年抑郁之间的相关关系,得出的结论与国外学者类似,均认为家庭环境是人们维持心理平衡的重要条件,如果老人能得到家人物质和情感上的支持及帮助,则会降低其抑郁的风险(季坚等,2006;阳中华等,2012;张展辉等,2017;张帆等,2020;刘枫等,2003)。不少学者结合我国的国情,将研究集中在空巢老人的议题上,探究老人居住方式及代际支持对其抑郁之间的影响。靳永爱等人使用2014年“中国计划生育家庭发展追踪调查”数据分析得出,独居老人的抑郁倾向得分最高,社区对独居老人的抑郁改善作用是最强的(靳永爱、周峰、翟振武,2017)。随着中国城市化的迅猛发展和人口城乡流动政策的放松,大量农村青壮年劳动力流入城市。根据人社部的数据,截至2018年,全国农民工总量2.87亿(中华人民共和国人力资源和社会保障部,2018),2019年接近3亿人,《2017年农民工监测调查报告》显示,1980年及以后出生的新生代农民工占全国农民工总量的50.5%,逐渐成为农民工主体(中华人民共和国人力资源和社会保障部,2019)。农村家庭青壮年的流失,也导致了留守老人的急剧增多。在研究家庭支持的文献中,不少学者针对留守老人的现状,探究城市化背景下,独居老人的心理健康状况。大多数研究表明,子代对亲代的经济支持与老人抑郁之间呈负相关关系;在控制了人口学变量后,外出务工子女的联系和探望频率与老人的抑郁症状呈显著负相关关系。这表明子代情感支持在维系留守老人心理健康方面具有重要的作用,家庭支持一定程度上对老年抑郁起到保护作用(杨帆,2017)。结合过往的相关文献,本研究聚焦于老年人与家庭成员之间的交往频率及质量,来探究家庭因素与老年抑郁之间的关联关系。

2.3 过往研究的不足及本文的创新

第一,综合上述文献,现有的研究多是从社会层面或家庭层面任意一个维度进行研究,而缺少将两个层面综合起来进行数据统计分析。因此,本研究将社会层面和家庭层面相结合,从两个维度出发,探究其与老年人抑郁情绪之间的关联关系。

第二,在以往相关的学术研究中,大多数相关研究集中于老年人的社会活动参与对抑郁的影响,而忽视了老年人再就业与老年抑郁之间的相关关系,然而广义的社会参与范围不止于此。

我国社会参与是伴随着“老有所为”理论产生的,强调老年人退休后对社会继续做贡献(孙晋富,2006),因此不少学者将老年人对社会的经济贡献作为社会参与的重要部分。“有偿劳动论”认为,老年人社会参与就是继续参与生产劳动或退休以后再工作,从事有酬劳动,明确将就业作为老年人社会参与的重要因素(李宗华,2009)。刘颂认为,老年人的社会参与包括就业,但就业仅仅是老年人社会参与的一部分,老年人能够按照自己的需要、愿望和能力参与社会都可以纳入社会参与的范畴(刘颂,2006)。杨宗传对认为老年人社会参与应包含一切有益于社会的各项活动,并将社会参与具体为五个方面,包括参与社会经济发展活动、参与家务劳动、参与社会文化活动、参与人际交往旅游活动、在家庭范围内参与文化娱乐活动(杨宗传,2000)。

可以看出,在社会参与层面上,多数研究将社会参与界定为老年人闲暇时期的社会活动参与,但老年人的经济参与也属于社会参与的范畴,在研究与抑郁情绪的关联关系时,应对社会参与的概念进行丰富。在此基础上,本研究将创造价值的经济参与——工作,纳入了社会参与的范畴。除研究具体的社会参与项目与老年抑郁的关联关系外,本研究还引入对工作满意度来衡量经济参与的质量与老年抑郁之间的关联关系。

第三,社会参与及家庭交往不仅在程度上会与老年抑郁产生关联,其质量也会进一步与老年抑郁有关联关系,消极的社会参与及家庭交往反而会对老年抑郁产生反效果。但过往研究并未引入社会参与及家庭交往的质量这一概念,进一步探析二者与老年抑郁之间的关联关系。本次研究引入老年人对配偶及子女的满意度指标,以衡量老年人家庭交往的质量,并进一步探究其与老年人抑郁情绪之间的关联关系。

3 研究假设

基于以上研究背景及过往研究的不足,本次研究提出以下假设:

1.社会参与和老年人的抑郁情绪存在关联关系,不同类型的社会参与和老年人抑郁情绪的关联关系不同。

1a:社会活动参与是老年人抑郁情绪的保护因素,老年人参与不同的社会活动对其抑郁的保护程度不同。

1b:经济参与和老年人抑郁情绪有显著的关联关系,不同的工作类型与老年人抑郁情绪的关联关系不同,但当老年人对工作不满意时,会增大其抑郁的风险。

2.在家庭交往角度上,家庭交往的程度和质量都与老年人的抑郁情绪存在关联关系。

2a:对配偶满意度高、对子女满意度高会降低老年人抑郁情绪的风险。

2b:与子女的频繁交往也降低老年人抑郁情绪的风险。

4 研究方法

4.1 数据来源与研究对象

本研究所用数据来源于中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)项目2018年的抽样调查,CHARLS旨在收集一套代表中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据,用以分析我国人口老龄化问题,推动老龄化问题的跨学科研究。

CHARLS全国基线调查于2011年开展,以后每两年追踪一次,覆盖150个县级单位,450个村级单位,至2018年全国追访完成时,其样本已覆盖总计1.24万户家庭中的1.9万名受访者。CHARLS采用了多阶段抽样,在县/区和村居抽样阶段均采取PPS抽样方法。此次研究根据问卷中老人的基本信息、家庭、健康状况和功能、工作和退休四个部分,运用定量研究和对比分析的方法来研究社会参与和老年人抑郁情绪之间的关联关系。

由于本文研究的内容为老年人的抑郁情绪,因此将研究对象界定为≥60岁的老年人,并以此进一步进行样本筛选。

4.2 抑郁情绪及其操作化

本文使用CHARLS 里的抑郁自评量表(Center for Epidemiologic Studies-Depression,CES-D)得分来反映中老年人的抑郁状况。CES-D量表是一个简短的自评量表,旨在测量一般人群的抑郁症状,该量表在家庭访谈调查和精神病学环境中进行了测试,发现有较高的信度和效度,因此可作为抑郁症流行病学研究的有用工具(Lenore Sawyer Radloff,1977)。该量表包括10道涉及受访者上周感觉及行为的问题:因小事而烦恼、做事难以集中精力、感到情绪低落、做任何事都很费劲、对未来充满希望、感到害怕、睡眠不好、很愉快、感到孤独、感到无法继续自己的生活。受访者从表示发生频率的四个选项中做出选择,将选项所代表的数值相加即为CES-D 得分。CES-D 得分反映了中老年人的精神抑郁程度,是一个取值介于0 至30 之间的变量。CES-D 得分越高,表示抑郁程度越严重。

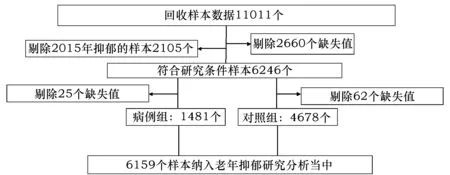

图1 样本筛选过程

基于CES-D数值,界定老年人抑郁程度,当CES-D的数值很大时,就意味着老年人出现了严重的抑郁情绪。当CES-D的数值>10时,说明被调查者出现了抑郁情绪;数值≤10的被调查者,认为该老人不存在抑郁情绪(Lei et al.,2014)。本研究按照上述标准,判断老年人是否出现了抑郁情绪。基于以上标准,对回收样本进行筛选,为保证研究结果的准确性,剔除了2015年调查中已经出现抑郁情绪的样本,在剔除不符合标准样本和缺失值后,获得有效样本共6159人,按照CES-D得分将1481例有抑郁症状的老年人作为病例组,4678例无抑郁症状的老年人作为对照组。

4.3 社会参与及其操作化

本研究采用较为广义的社会参与概念,认为老年人在社会层面上扮演一定的社会角色,与其他人进行互动,并在资源交换中获得积极或消极的个人体验的过程均可称之为社会参与。在这一基础上,本研究将老年人的社会参与划分为政治参与、经济参与、宗教参与及社会活动参与四类,由于我国老年人政治参与程度不高(张祥晶,2018;姜勇,2009),有宗教信仰的老年人占比较低(杜鹏、王武林,2014)。因此本研究集中讨论老年人社会活动参与及经济参与和老年抑郁之间的关联关系,并结合CHARLS问卷中的相关问题,对本研究的社会参与进行操作化。

4.3.1 社会活动参与

在CHARLS数据中,有关“社会活动参与”的信息在问卷中的表述为“您过去一个月是否进行了下列社交活动?(可多选)”根据被调查者对这一问题的回答,将其划分为三组:

1.社会交往活动:串门、跟朋友交往;打麻将、下棋、打牌、去社区活动室;

2.志愿和学习活动:向与您不住在一起的亲人、朋友或者邻居提供帮助;志愿者活动或者慈善活动;上学或者参加培训课程;炒股(基金及其他金融证券);上网;

3.体育锻炼活动:跳舞、健身、练气功等;参加社团组织活动。

相应的,本次研究将社会活动参与分为三个变量,根据过去一个月家庭受访者对这三类活动的参与情况进行赋值,如果有参与该类任一活动,则对该变量赋值为1,如果未参加该类活动,则对该变量赋值为0。

4.3.2 经济参与

在CHARLS数据中,有关“经济参与”的信息具体为被调查者是否参加工作及对工作的满意度:

根据被调查者对是否参加工作及工作类型的回答,将样本分为无工作、从事农业工作及从事非农工作三类。

根据被调查者对工作满意度的回答,将样本分为无工作、满意、尚可、不满意四类。

4.4 家庭交往及其操作化

本研究将“家庭交往”操作化为有无配偶及对配偶满意度、对子女满意度及与子女的交往程度:

根据被调查者的回答对配偶满意度回答将样本分为无配偶、对配偶满意、尚可、对配偶不满意四类;由于被调查者中无子女老人的样本量非常少,因此本次研究仅选取有子女的样本,根据被调查者对子女满意度回答将样本分为尚可、对子女满意、对子女不满意三类;根据被调查者与子女同住及拜访、通信频率将样本分为几乎无交往、交往不频繁、共同居住或每周均有交往三类。

4.5 控制因素

在以往的研究中发现性别、年龄、城乡状况等人口学特征因素及教育等社会经济因素表现在老年人抑郁状况上会有差别,因此研究中将性别、年龄、城乡状况、残疾、慢性病、睡眠状况、ADL、吸烟、饮酒、教育作为控制因素。

4.6 统计方法

本研究采用卡方检验分析老年人抑郁和对照两组之间在社会参与、家庭交往、人口学特征、教育、残疾、慢病、吸烟、饮酒等变量之间是否存在统计学差异,并计算χ2值;进一步采用多因素logistic回归方法分别分析社会和家庭相关的暴露因素与老年人抑郁风险之间的关联,用暴露比值比OR值及其95%CI表示关联强度。利用stata14.0软件进行统计分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

5 研究结果

5.1 单因素分析

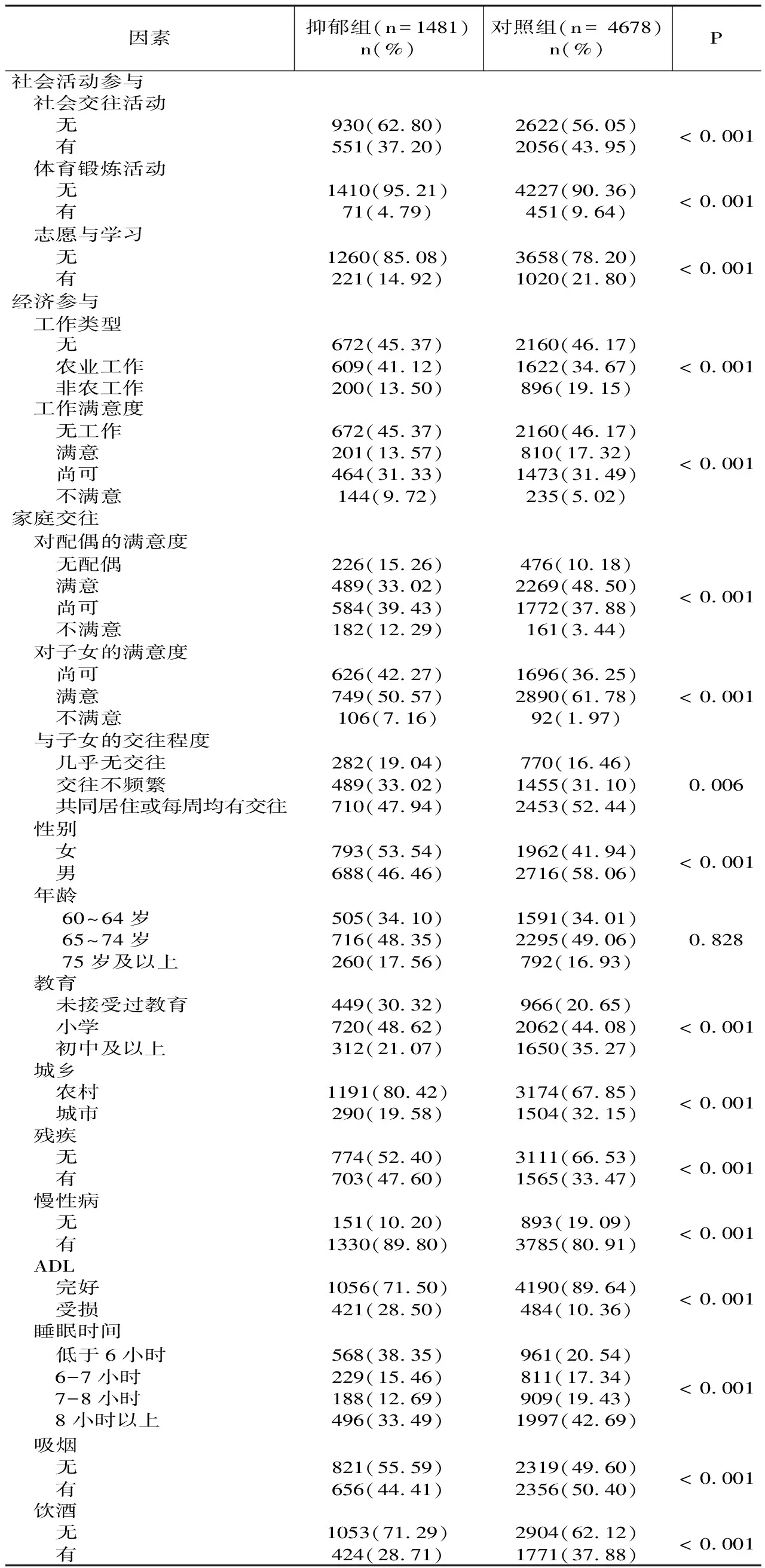

基本特征:老年人抑郁病例和对照组特征:本次研究对象的样本量共6159人,其中无抑郁的老年人样本量为4678人,占总样本量75.94%;抑郁组老年人的样本量为1481人,占总样本量24.05%。在社会活动参与上,病例组老年人的社会交往活动、体育锻炼活动、志愿与学习活动的比例均明显低于对照组老年人。经济参与方面,病例组工作率较高,其中,从事农业工作的比例明显高于对照组,对工作满意度明显低于没有抑郁情绪的老人。家庭交往上,病例组的无配偶的老年人占比较多,且对配偶的满意度明显低于无抑郁情绪的老人。

表1 老年抑郁病例及对照暴露因素分布

单因素分析显示,老人社会活动参与、经济参与、家庭交往程度、家庭交往质量、人口学因素(性别、城乡)、社会经济因素(教育)、生理健康因素(残疾、慢病、生活自理能力受损、睡眠)、行为因素(吸烟、饮酒)在老年抑郁组与对照组之间均存在统计学差异,将有统计学意义的变量纳入多因素Logistic回归模型中。

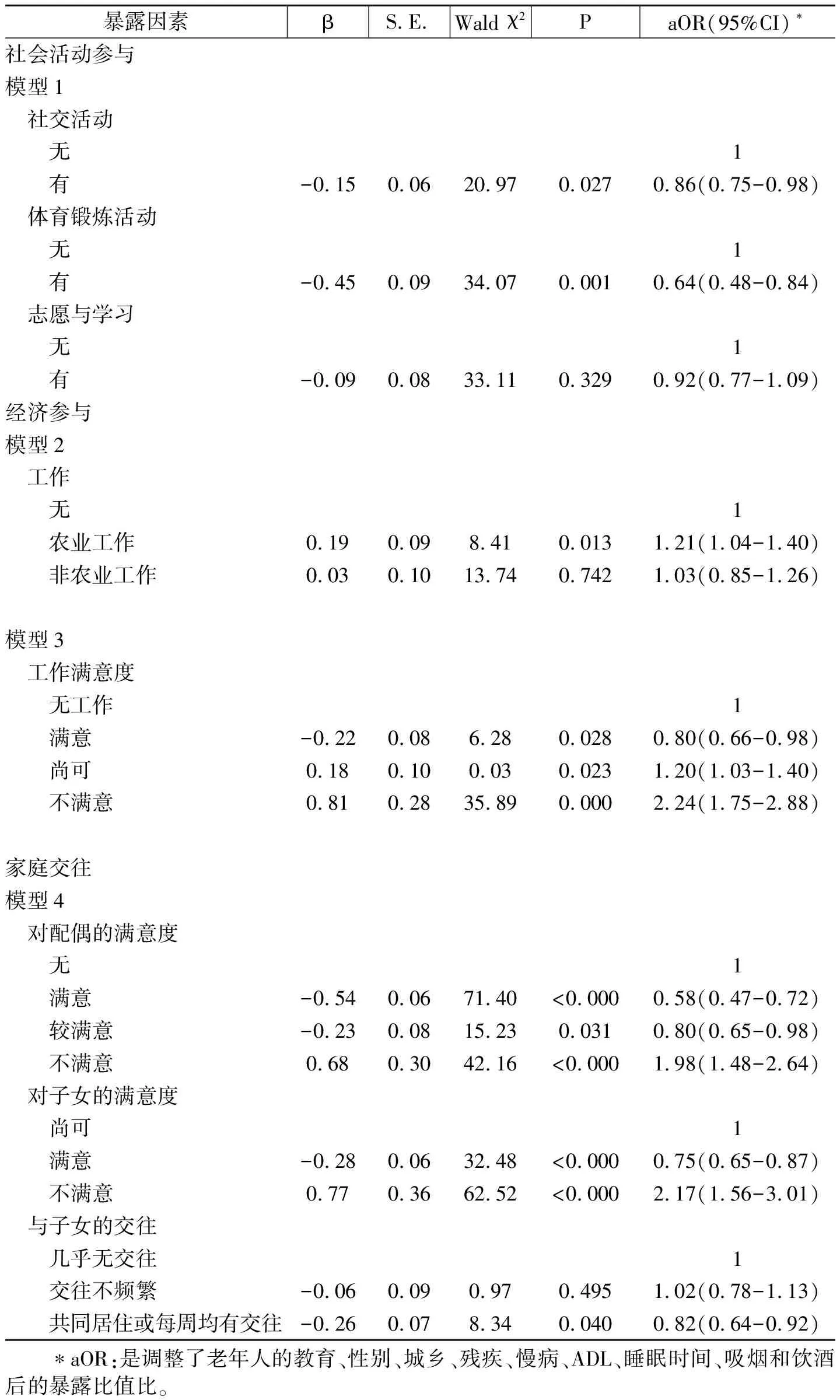

5.2 多因素回归模型

将老年人抑郁情绪的单因素分析中有统计学意义的解释变量分别纳入四个logistic回归模型(表2)中。社会活动参与和老年人抑郁情绪风险多因素Logistic回归分析结果显示:社交活动、体育锻炼均与老年人抑郁情绪的发生存在负关联,过去一个月进行社交活动的老人抑郁情绪发生风险是未进行社交活动老人的0.86(95%CI:0.75-0.98)倍,社交活动可能是老年人抑郁风险的保护因素;体育锻炼也是老年人抑郁风险的保护因素,过去一个月参加跳舞、健身、社团活动等社会活动的老人,抑郁的风险是未参加老人的0.64(95%CI:0.48-0.84)倍。而志愿学习活动与老年抑郁之间不存在统计学关联。

表2 社会活动参与、经济参与和家庭交往和老年抑郁风险关联的多因素分析

经济参与和老年人抑郁情绪风险多因素Logistic回归分析结果显示:农业劳动可能是老人抑郁的危险因素(aOR=1.21,95%CI:1.04-1.40);与无工作的老年人比较,对工作满意的老年人可能降低其抑郁发生风险(aOR=0.80,95%CI:0.66-0.98),即工作满意度较高对老年人抑郁情绪起到保护的作用,反之,当老人对工作的态度为尚可或不满意可能增加老年抑郁发生风险(aOR=1.20,95%CI:1.03-1.40;aOR=2.24,95%CI:1.75-2.88)。

老年人家庭交往的多因素回归结果显示:与无配偶的老年人比较,老年人有配偶同住并不一定会降低其抑郁的风险,还受到与配偶的交往质量的影响。对配偶满意和较满意的老年人可能降低老年人抑郁发生风险(调整后的暴露比值比分别是aOR =0.58,95%CI:0.47-0.72和aOR=0.80,95%CI:0.65-0.98),而对配偶不满意则可能增加老年人抑郁发生风险(aOR=1.98,95%CI:1.48-2.64)。

老年人与子女之间的交往也和其抑郁存在显著关联关系,与对子女满意的老人,抑郁风险较低(aOR=0.75,95%CI:0.65-0.87);对子女不满意的老人抑郁风险大大增加(aOR=2.17,95%CI:1.56-3.01),说明与子女交往的质量与老年抑郁之间有显著的相关性。除对子女满意度外,与子女交往的频率和老年抑郁之间也存在关联,子女与老人同住或者每周探望老人可能降低老年抑郁风险(aOR=0.82,95%CI:0.64-0.92);但如果子女与老人的交往不够密切,与老人不同住且探望老人、与老人通信的频率较低时,则对降低老年抑郁的风险无显著作用。

6 讨论

本研究结果显示,社会参与和老年抑郁之间有一定的关联,且不同的社会参与类型与老年抑郁之间的关联关系不同。家庭交往与老年抑郁之间存在一定的关联,子女与配偶的支持都与老年抑郁有关。

社会活动参与角度上,社会交往活动对老年抑郁有一定的保护作用,社会交往活动主要包括串门、跟朋友交往,打麻将、下棋、打牌、去社区活动室等非正式的休闲活动,这是老年人闲暇时间放松身心的有效娱乐方式。社会交往活动能够促进老年人与家庭外的他人接触,与他人分享兴趣、想法和热情,有助于老年人与社区保持紧密联系,使他们接触不同年龄段的新人,并在精神上激发他们。社会交往活动是老年人获得社会支持的重要方式,与他人交流可以帮助老年人克服孤独和抑郁,保持身体和心理上的活跃,并改善他们的信心、自我价值感和幸福感(Hisham Motkal Abu-Rayya,2006)。体育锻炼活动对老年抑郁有显著的保护作用,与过往的相关研究结论一致,老年人参加体育锻炼对老年抑郁症状有积极的调节作用(Petruzzello SJ.,1991;张红等,2005)。通过体育锻炼,能够改善老年人的胃肠道、心脑血管以及呼吸等系统不适状况,减缓老年人的躯体不适表现(安涛,2019),减少老年人的负面情绪。同时,老年人进行体育锻炼能有效扩大老年人的社交活动范围(高月霞等,2012),与有共同兴趣的同伴进行体育锻炼活动,能够降低老年人的孤独感,促进老年人积极面对生活,从而改善老年人的精神状态。由于老年人参与志愿活动和学习活动的样本量较少,我们将其合并为一个变量来进行统计分析,多因素回归结果显示,志愿活动和学习活动与老年抑郁之间的关联关系不显著。目前,志愿对老年抑郁的影响仍存在一定的争议,在过往的国外研究中,老年人的志愿活动能够增强老年人的价值感和认同感,有效地降低抑郁的风险(Simone Croezen et al.,2015;Yunqing Li and Kenneth F.Ferraro,2005;Mikaela B.von Bonsdorff and TainaRantanen,2010),但也有学者运用CHARLS数据得出,老年人的志愿活动与抑郁无显著相关(李月等,2020)。

经济参与与老年抑郁有显著相关关系,从事农业工作的老年人抑郁的风险大大提高,且只有当老年人对工作满意时,工作才会对老年抑郁起到保护作用。农业工作一般指大量的体力劳动,而随着年龄的增长,老年人身体功能出现退化,长期的体力劳动会进一步引发老年人的身体不适,老年人的身体健康与心理健康之间有紧密的联系(Lisa F.Berkman,1986),较多的相关研究也证实了,老年人身体疼痛会大大增加老年抑郁的风险(王晓辉等,2020;Dan G Blazer,2014)。除此之外,农业工作一定程度上也增强了老年人的生活压力和负担,因此,对于务农的老人来说,适当减少做农活的时间,对放松身心、保持心理健康有积极意义。为了应对人口老龄化的冲击,专家提出延迟退休年龄来缓解社会养老保险的支付压力(田月红、赵湘莲,2016)。近几年,延迟退休年龄、老年人再就业也成为了劳动者关注的焦点,老年人就业时,结合自身兴趣选择满意的工作,也能够进一步降低抑郁的风险。

家庭交往的回归分析结果显示,老年人对配偶、子女的满意程度与其抑郁情绪显著相关,当老年人对配偶、子女满意时,会大大降低抑郁的风险;老年人与子女之间的交往频率与老年抑郁有一定的相关关系,当老年人与子女同住或者至少每周与子女见面、通信时,与子女的交往才能有效降低老年抑郁的风险,当老年人与子女交往的频率较低时,对降低老年抑郁的风险无显著作用。当前我国的养老模式还是以家庭养老为主,家庭是老年人的主要生活场所,老年人的社会支持也主要源于家庭成员。与跟子女同住相比,老年夫妻居住或老年人单独居住的家庭结构可能面临更多的养老问题。代际关系研究中的利他主义模型认为,来自子代的支持能够对父母的心理健康产生积极影响,显著地降低他们的抑郁症状(杨帆,2017)。没有子孙家人陪伴的空巢老人,可能会加剧生活的孤独,加剧心理抑郁的风险。

总的来说,社会参与和老年人的抑郁情绪之间有一定的关联关系,不同的社会参与类型与老年抑郁的关联关系不同。社会参与能增强人生的目的性和价值,增加生活的满意度。在社会参与过程中,老人可以分享生活中的兴趣和挫折,减少孤独感,从而降低抑郁风险(Simone Croezenetal.,2013)。家庭交往与老年人的抑郁情绪有一定的关联关系,高质量、高频率的交往有利于老年人获得来自家人的物质支持和精神支持,从而有效降低老年抑郁的风险。老年人的精神健康是其生活质量的重要因素,建议老年人应当多参加社交活动和体育锻炼,子女应对老人多一些陪伴,国家在延迟退休年龄的同时关注老年人对工作的满意度,关注老年人的精神生活。

与以往的相关研究不同,本研究将采用广义的社会参与概念,增加了老年人的经济参与和其抑郁情绪的关联关系,丰富了社会参与与老年抑郁之间的相关研究。同时,本研究从社会参与和家庭交往两个维度探究与老年抑郁之间的关联,且从两个维度的强度及质量两个角度来研究,比较全面的分析了社会参与和家庭交往与老年抑郁之间的关系。但本次研究也存在许多不足之处,第一:由于选取横截面数据进行数据分析,因此只能探究老年抑郁与社会参与、家庭交往的关联关系,难以分析社会参与、家庭交往对老年抑郁的影响程度。第二,对老年抑郁的操作化选取了CES-D量表来衡量,该量表难以从病理上确定病例组的老人是否患有抑郁症,因此在表述上选择了老年抑郁情绪作为研究的主要内容。