亲代生育年龄与子代受教育程度的关系研究

2021-08-13高嘉敏郑晓瑛

高嘉敏,郑晓瑛

(1 北京师范大学 社会发展与公共政策学院,北京 100875;2 北京大学 人口研究所,北京 100871)

1 问题的提出

亲代生育行为与子代人口质量、人力资本储量密切相关。教育与健康作为人力资本的两大支柱,个体的受教育程度和健康水平将影响其财富积累和收入高低。Coleman(1968)指出,家庭背景(family background)是子代受教育程度的首位影响因素[1]。亲代父母的社会经济状况、健康水平等因素作为家庭背景的构成元素,通过作用于亲代的行为,如生育、投资、决策等,塑造子代的人力资本储量的基本形态。

生育年龄是生育行为的一个重要维度,过早或过晚生育皆可能对子代的生理和精神健康、认知能力及财富、社会和人力资本的代际传递造成影响[2,3]。目前,关于生育年龄与人力资本、儿童发展的研究主题侧重于生育年龄对子代儿童期健康的影响。已有研究表明,亲代过早或过晚生育,增加子代不良健康结局的发生风险,如增加子代出生缺陷、认知障碍、自闭症等发展障碍和精神障碍患病风险[4-6]。过早生育,如青少年期生育,一方面由于亲代发育未成熟等生理因素导致子代营养不良、认知等功能发育受限,此外,心智等方面的未成熟导致儿童照料缺失或不足,增加子代不良健康结局的暴露风险;另一方面,过早生育通过阻断亲代父母的人力资本发展和积累,家庭资源因生育所带来的损失,亦会减少家庭对子代健康的投资。

亲代生育年龄可能会通过影响家庭资源、家庭关系和子代健康结局,对子代的受教育程度造成影响。同时,亲代在生育和养育过程中的健康状况也可能会对子代的教育成就产生影响,因此,在开展亲代生育年龄对子代受教育程度的影响时,需控制亲代在子代生育及养育过程中的健康状况。在亲代健康结局中,区别于死亡、具体疾病或自评健康状况,残疾同时具备了亲代影响、长期持续作用于子代成长和客观评价健康的特征,因此,利用残疾人抽样调查数据,开展亲代生育年龄与子代人力资本结局的研究时,可同时观察和控制较为长期持续且综合客观反映的亲代健康状况对子代教育成就的影响。本研究利用第二次全国残疾人口调查数据,选取25-64岁子代人群作为研究样本,对亲代父母生育年龄与子代受教育年限、大专及以上学业接受情况的关系进行分析。本文的研究问题包括:亲代父母生育年龄是否与子代受教育程度相关?若相关,两者呈现什么关系?亲代父母生育年龄与子代受教育程度的关系是否受到子代健康状况(子代的残疾状况)中介影响?随着全国“二孩”政策的全面放开,社会经济的发展和个人追求价值的改变,推迟婚育成为了当今人口发展的主要趋势之一。本文的研究将为早婚早育或推迟婚育与子代受教育程度的关系提供科学证据,以期能进一步理解和认识家庭内部生育行为对代际人口质量的影响。

2 文献回顾

亲代生育时的年龄、健康状况、社会经济地位、已生育数量、生育子代的性别可能会对子代的教育产生影响。

既往研究显示,亲代生育年龄与子代的人力资本累积相关。亲代生育年龄与子代的智力水平、健康结局相关[7,8]。一方面,父亲生育年龄增加子代患唇腭裂、自闭症、精神分裂症、癫痫、甚至死亡风险[8],尽管母亲生育年龄的上升会增加子代早产、出生缺陷等发生风险,但是也有研究指出提高母亲生育年龄有效改善子代健康结局[9];另一方面,亲代生育年龄与子代智力水平的关系的研究结果并不一致。Cannon(2009)研究指出,母亲生育年龄的增加可提升子代的智商,但父亲生育年龄与子代智商水平负相关。但是,Mikko等(2013)的研究则指出,高龄母亲的子代智商水平低于母亲生育年龄在30岁以下的子代,而父亲生育年龄与子代智商水平不存在显著的相关关系[7]。尽管有部分国外研究考察了母亲生育年龄与子代受教育程度的关系,但同样地,结果并不一致。Fishman(2018)的研究表明母亲生育年龄与子代受教育程度存在U型关系[10],然而,Jessica E.等(2015)的研究则指出,随着母亲生育年龄的增加,子代的学业表现更差[11]。Caroline等(2015)利用5个中低收入国家开展的实证研究结果亦提示,母亲高龄生育的子代完成中学教育的可能性更低[12]。此外,现有研究缺少考察父亲生育年龄与子代受教育程度关系的证据以及并未进一步证实子代的健康结局的中介效应。

生育时的家庭规模、家庭结构与子女的受教育程度相关。家庭规模通过作用于家庭资源的分配,对子代的教育产生影响。贝克尔和刘易斯(Becker和 Lewis,1973)的研究指出,亲代对子代的发展投资符合“子女数量—质量消长”理论[13,14]。在家庭资源投入总量有限的情况下,需赡养和抚养的人口越多,人均可分配家庭内部资源减少,最终影响子代的发展。Ying Shen(2017)利用我国2008年城乡流动人口调查对家庭规模与儿童教育的关系进行分析,结果显示,与只有一孩的家庭相比,儿童每增加一位兄弟姐妹,其完成初中教育的比例下降17%,且随着子代数量增加,出生顺序越晚,子代未能完成初中教育的可能性越高[15]。Yao Lu等(2005)也有相似的发现,儿童每增加一位兄弟姐妹,其受教育年限平均下降0.2年[16]。Li(2011)考察家庭规模与出生顺序为第一的子代受教育程度的关系,结果显示,家庭规模增加,第一孩次子代受教育程度下降[17]。

除了子女的多寡,子女的出生顺序、性别也会对其受教育程度产生影响。“次序歧视”可能会使早出生的子代比晚出生的子代拥有更多的资源[18],但也存在随着家庭社会经济资源的累积,晚出生的子代成长期拥有更多资源的情况。Lindert(1977)的研究认为子代出生顺序与受教育程度的关系呈现“U”型曲线[19]。子代的出生顺序在一定程度上反映亲代父母生育年龄,提示生育年龄可能也与子代受教育程度的关系。罗凯等(2010)利用CHNS对子女出生顺序及其性别结构与子女的受教育程度的关系进行实证研究,结果显示,子女出生顺序(由早到晚)对子代受教育程度的效应为正,越晚出生的子代,受教育程度越高[20]。此外,由于在我国家庭内部长期存在“重男轻女”的性别歧视,因此出生性别也会影响子代所获得家庭资源的数量和质量。周钦等(2014)研究显示,由于父母存在教育投资男孩偏好,女孩面临着更高的“教育关心程度低、入学年龄大、辍学可能性高”的教育风险[21]。

子代的受教育程度受亲代生育时的健康状况影响。Kristensen等(2009)在挪威开展的研究显示,亲代父母在生育或儿童期残疾与多项子代不良结局相关,包括受教育程度更差、智力水平更低、劳动参与率低等[22]。Daniel Mont(2013)研究指出,有一位父母为残疾人的子女,与父母身体健康健康的子女相比,上学率降低16%,并且受教育程度更低[23]。此外,父母存在交流功能、认知功能等障碍,会通过影响其对子女的教育和照护能力,进而对子女的教育成就产生影响[24]。而在Massimiliano等(2011)的研究中则指出,母亲的健康水平与子女受教育程度更为相关[25]。

3 数据与变量

3.1 数据来源

本研究数据来源于2006年第二次全国残疾人抽样调查,该调查采用分层、多阶段、整群、概率比例抽样方法,在全国共调查了771797户、2526145人。该调查采取入户面访的方式,对全户居民进行问卷调查。调查内容包括家庭所有成员的人口学信息、社会经济状况、居住条件、残疾患病情况、残疾人活动和参与功能评价,以及残疾人服务需求和利用等方面信息。调查结果经第二次全国残疾人抽样调查办公室评估,数据具有良好的可靠性与一致性[26]。

残疾的诊断首先采用残疾人筛查问卷进行初筛,发现疑似残疾人,由经过培训的各专科大夫进行检查,按照根据世界卫生组织《国际功能、残疾和健康分类》所制定的诊断手册开展视力、听力、言语、肢体、智力、精神六类残疾评定。对于同时患有两重残疾及以上群体界定为多重残疾。本次调查户中有残疾人的家庭共142112户,确定患有七类残疾共161479人[27]。根据研究目的,本研究因变量为子代的受教育程度,调查中最高学历为研究生学历,因此,本研究选取25-64岁劳动年龄且具有亲代父母信息的被调查者作为研究对象,共143869人。

3.2 变量界定

本文的因变量为子代受教育年限和子代是否完成大专及以上学业两项。在描述性分析中,采用分类变量的形式进行描述。在回归分析中,本研究采用既往研究的换算方法[28],对受教育年限进行换算,本研究中受教育年限为连续变量。此外,本研究以子代是否完成大专及以上学业作为临界值,将子代受教育程度界定为二分类变量(0=受教育程度为中学及以下,1=受教育程度为大专及以上)。

本研究的自变量为亲代父母的生育年龄。通过调查中“与户主关系”对本户内的亲子关系进行识别后,采用调查时点亲、子代年龄差为生育年龄。根据既往研究的界定方法[10],本研究分别采用对年龄的一次项、平方项和年龄组(0=≤24岁,1=25-34岁,2=≥35岁)的形式纳入模型。本研究选用子代是否残疾(0=否,1=是)作为中介变量。本研究将在调查中,经专科医生诊断为视力、听力、言语、肢体、智力和精神残疾的患者,界定为残疾。本研究利用调查问卷中“残疾发现年龄”作为指标,将残疾发现年龄低于24岁界定为子代残疾,子代无残疾症状或残疾发生在子代24岁及以后为无残疾。

本研究的控制变量包括子代、亲代和家庭户的相关变量。其中,子代层面包括性别(0=男,1=女)、孩次(0=第一孩,1=第二孩,2=第三孩或以上)、出生年代(0=1969年以前,1=1970-1979年,2=1980-1989年);亲代层面包括父母受教育年限、残疾状况(0=无残疾,1=残疾,亲代残疾发现年龄在子代24岁之前界定为有残疾,亲代残疾发现年龄在子代24岁及以后或无残疾症状界定为无残疾);家庭层面变量包括家庭规模(连续)、居住地(0=城镇,1=农村)。

3.3 统计分析

本研究采用Pearson χ2和方差分析对亲代生育年龄组与子代是否完成高中及以上学业、受教育年限进行双因素分析;采用线性回归和logistic回归对亲代生育年龄与子代受教育程度的相关关系进行分析,采用似然比检验对生育年龄的一次项、平方项与子代受教育程度相关性的最优拟合进行检验。本研究采用bootstrap方法对子代是否残疾的中介效应进行分析及检验。本研究分别选取仅有一孩家庭样本和具有二孩及以上家庭户样本进行稳健性检验,采用家庭内部固定效应模型(sibling effects)对具有二孩及以上家庭户样本进行分析。本研究使用STATA 13.0软件进行分析,以α=0.05为检验标准。

4 结果与分析

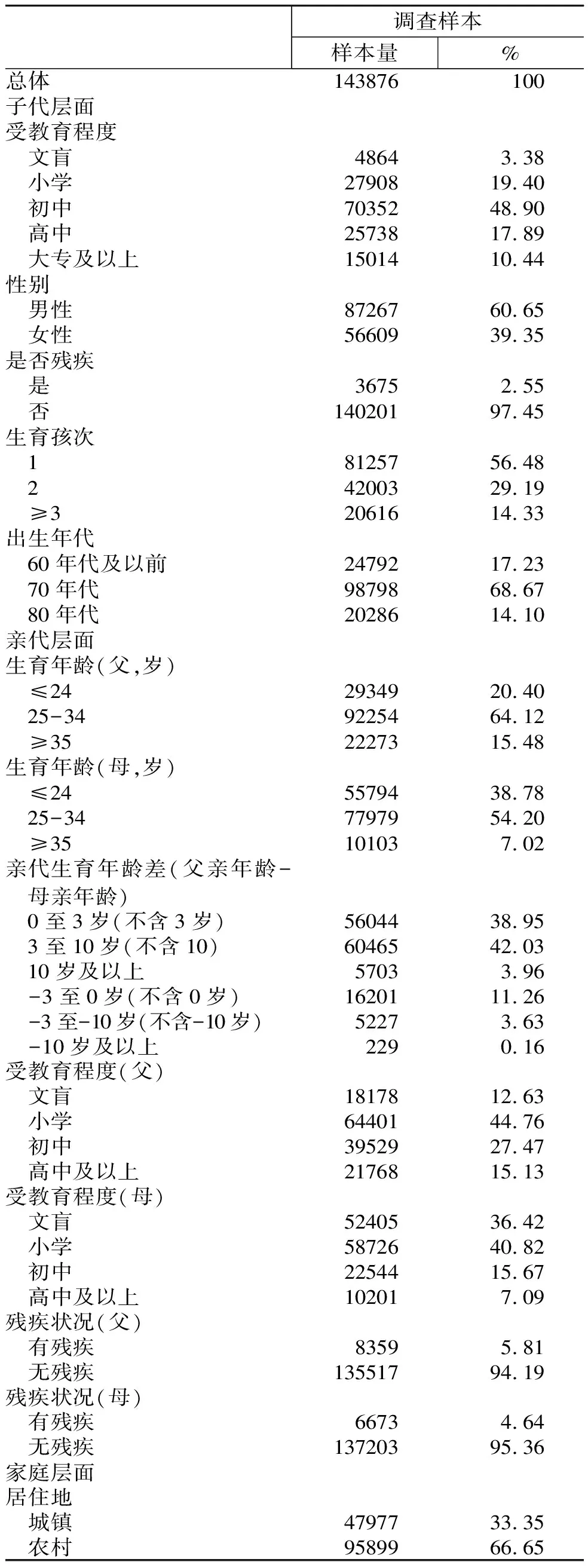

本次调查共涉及25-64岁子代样本143876人。其中10.44%的子代样本受教育程度为大专及以上,60.65%为男性,97.45%经诊断后无残疾症状,56.48%为家庭第一孩;父亲和母亲生育年龄为25-34岁的子代样本分别为64.12%和54.20%,父亲和母亲受教育程度为小学及以下的比例分别为57.39%和77.24%,父亲和母亲存在残疾状况的比例分别为5.81%和4.64%;本研究样本居住地为农村的比例达66.65%。具体样本分布情况详见表1。

表1 样本分布特征

4.1 亲代生育年龄与子代受教育程度的分布

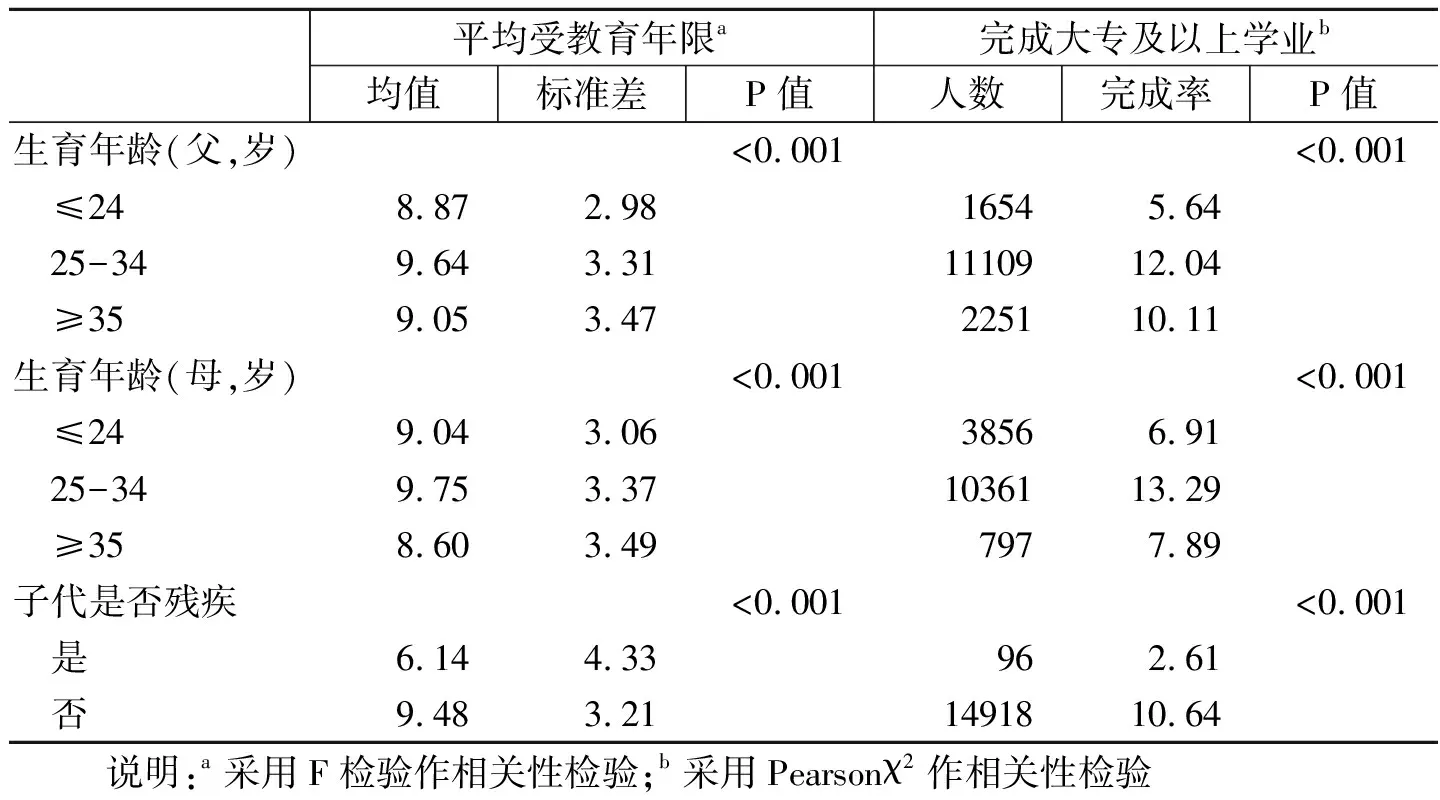

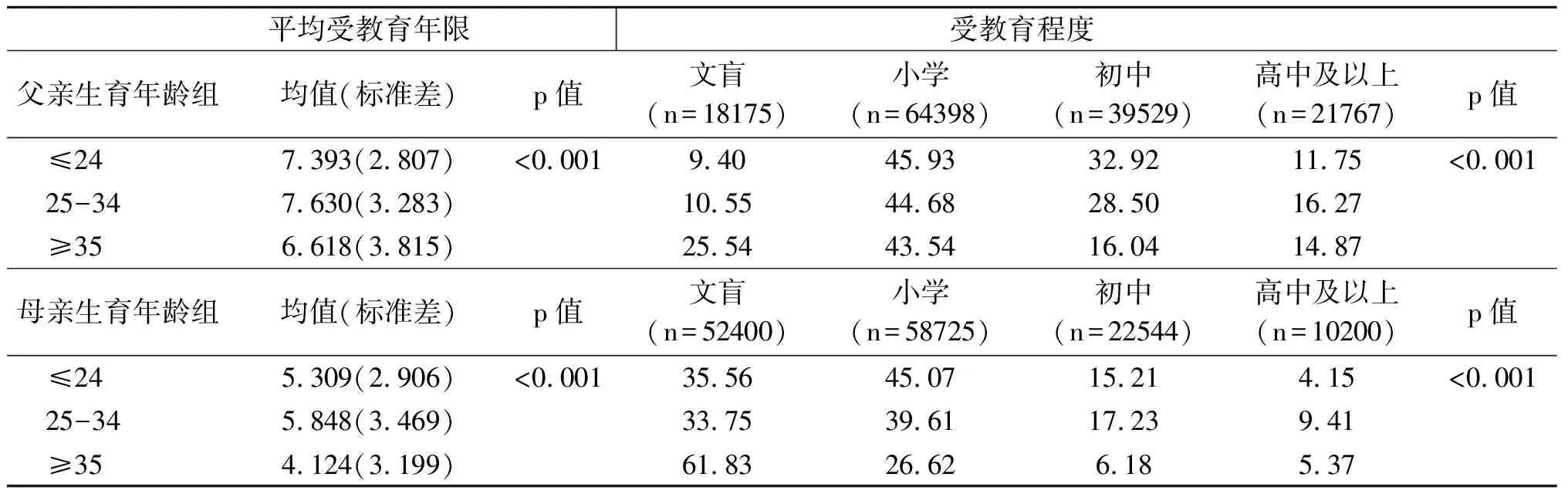

表2为亲代生育年龄与子代受教育程度的双因素分析结果。结果显示,在平均受教育年限方面,父亲生育年龄为25-34岁的子代平均受教育年限最高,达9.64年,其次为35岁及以上高龄父亲的子代,平均受教育年限为9.05年,而父亲生育年龄为24岁及以下的子代平均受教育年限最低,为8.87年;母亲生育年龄为25-34岁的子代平均受教育年限最高,达9.75年,其次为母亲生育年龄为24岁及以下的子代,平均受教育年限为9.04年,而高龄母亲的子代平均受教育年限最低,为8.60年;经检验,亲代父母的生育年龄与子代受教育年限存在具有统计学意义的相关(p<0.001)。在完成大专及以上学历方面,父亲和母亲生育年龄在25-34岁及35岁及以上的子代完成大专及以上学历的比例更高,其中,父母亲生育年龄在25-34岁的子代完成大专及以上学历的比例最高,分别为12.04%和13.29%。经检验,亲代生育年龄与子代是否完成大专及以上学历存在具有统计学意义的相关关系(p<0.001)。

表2 亲代生育年龄与子代受教育程度的双因素分析结果

子代的残疾状况与其受教育程度相关(p<0.001),在潜在接受教育的年龄段内发生残疾的人群平均受教育年限(6.14年)和完成大专及以上学历的比例(2.61%),远低于无残疾或在潜在接受教育的年龄段未发生残疾的人群(平均受教育年限为9.48年,完成大专及以上学历的比例为10.64%)。

4.2 亲代生育年龄与子代受教育年限、子代是否完成大专及以上学业的关系

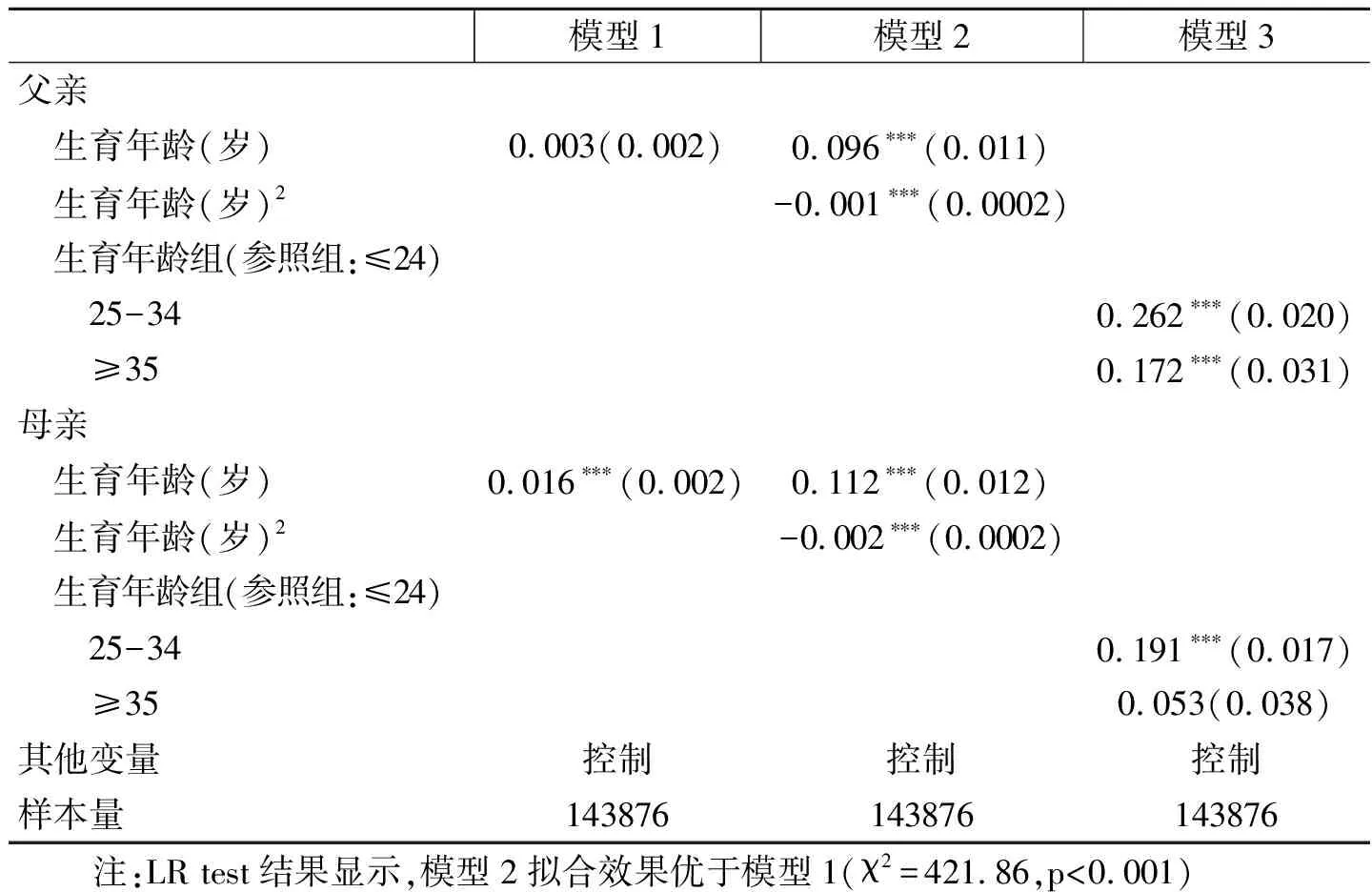

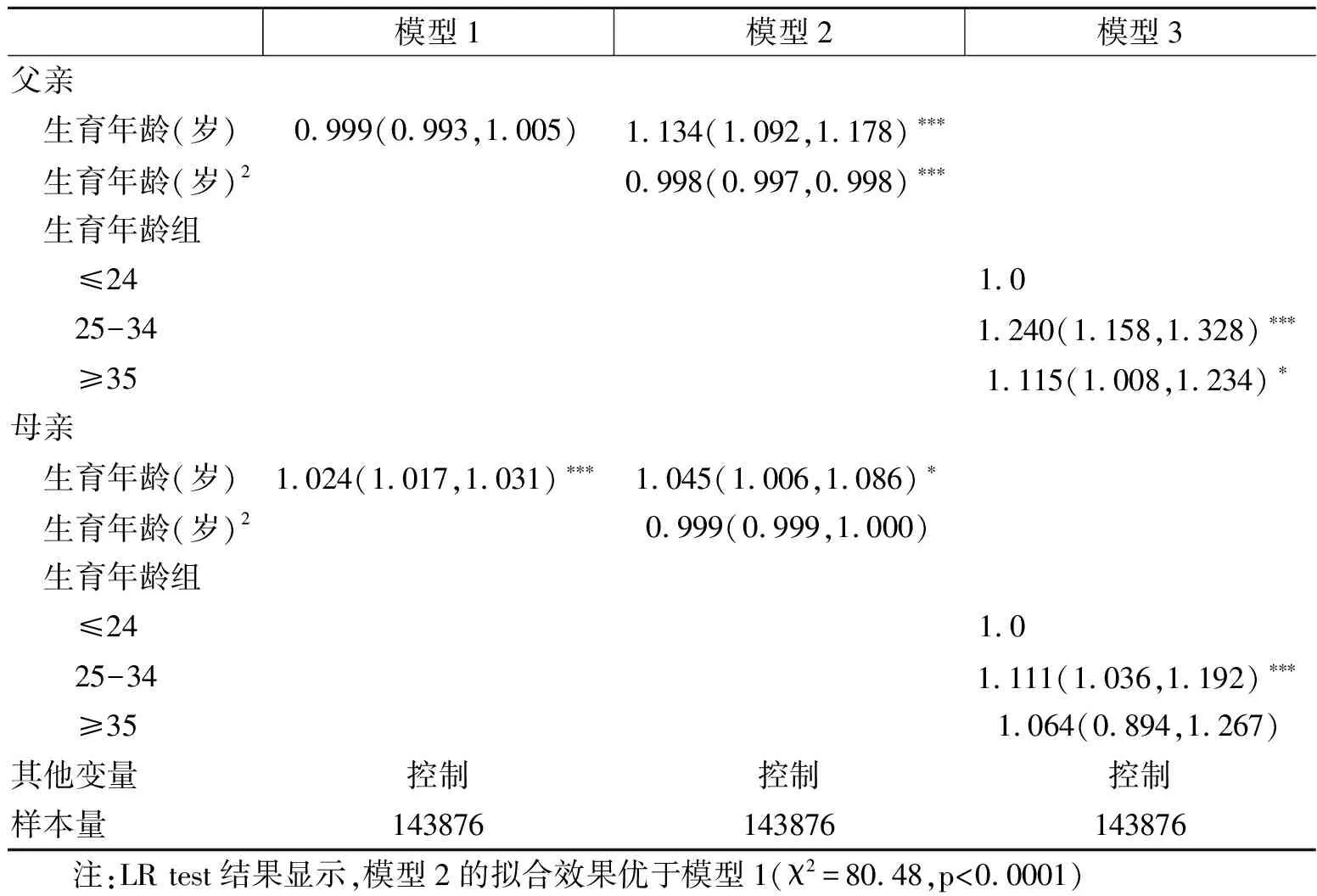

以子代受教育年限为因变量,对亲代父母的生育年龄与子代受教育程度的关系进行分析(表3)。结果显示,亲代父母的生育年龄与子代受教育年限存在相关且为倒“U”型相关关系。模型1考察了亲代父母生育年龄是否与子代受教育年限存在线性相关关系,结果显示,在控制了其他因素后,仅母亲生育年龄与子代的受教育年限存在线性相关;将亲代父母生育年龄的平方项纳入模型2,经验证,在控制了其他相关因素的情况下,子代的受教育年限随父母亲生育年龄的增长而上升,达到一定峰值后,随亲代生育年龄的增长而下降。似然比检验结果显示,模型2的拟合效果优于模型1,亲代父母生育年龄与子代受教育年限以曲线相关拟合效果优于线性相关。将亲代父母生育年龄作为分类变量纳入模型3以进一步验证亲代生育年龄与子代受教育年限的曲线(倒“U”型)相关关系。结果显示,以父亲生育年龄低于25岁作为参照组,父亲生育年龄为25-34岁的子代受教育年限比参照组的平均受教育年限高0.26年,父亲生育年龄为35岁及以上的子代受教育年限比参照组的高0.17年,且具有统计显著意义;母亲生育年龄为25-34岁的子代受教育年限,显著高于生育年龄为24岁及以下的子代(两者差别0.19年)。在控制了其他因素的情况下,子代平均受教育年限峰值的亲代最佳生育年龄出现在25-34岁的区间。

表3 亲代生育年龄与子代受教育年限(年)关系的回归分析结果

表4 亲代生育年龄与子代能否完成大专及以上学业的二分类logit模型分析

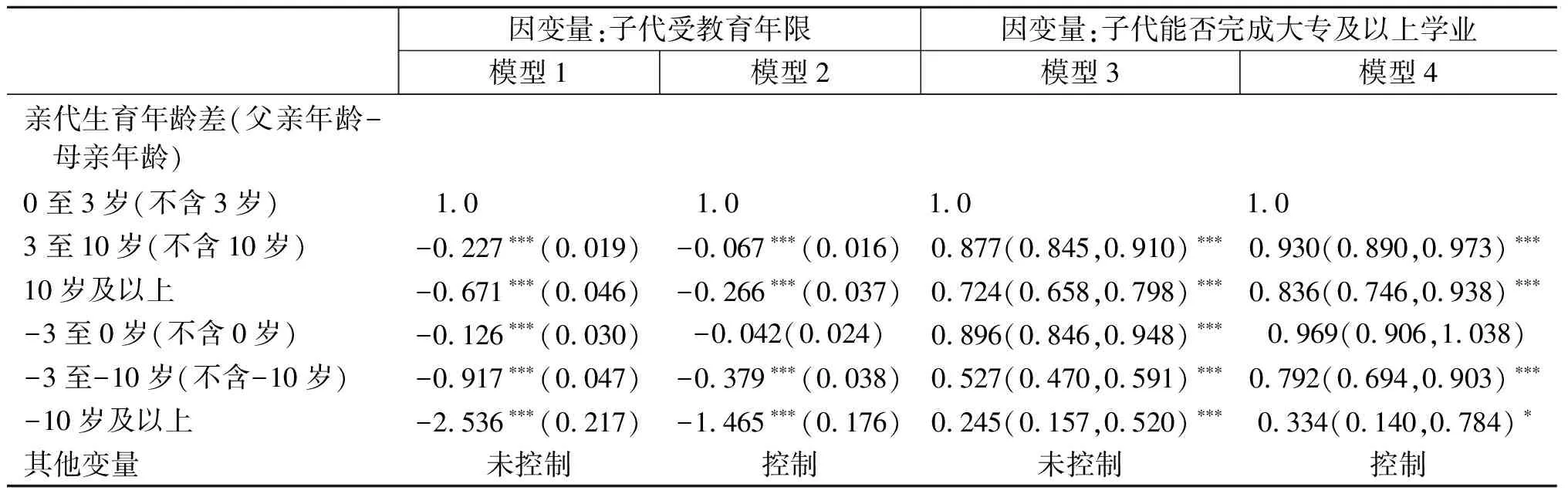

表5为亲代生育年龄差与子代受教育程度关系的回归分析结果。以亲代生育年龄差为考察夫妻年龄结构的间接变量,结果显示,在控制了其他因素的情况下,与父亲生育年龄比母亲生育大0-3岁的子代相比,亲代生育年龄差大于3岁的子代,受教育年限、完成大专及以上学业的风险更低,亲代生育年龄差越大,子代受教育程度下降的可能性更大。

表5 亲代生育年龄差与子代受教育程度的关系

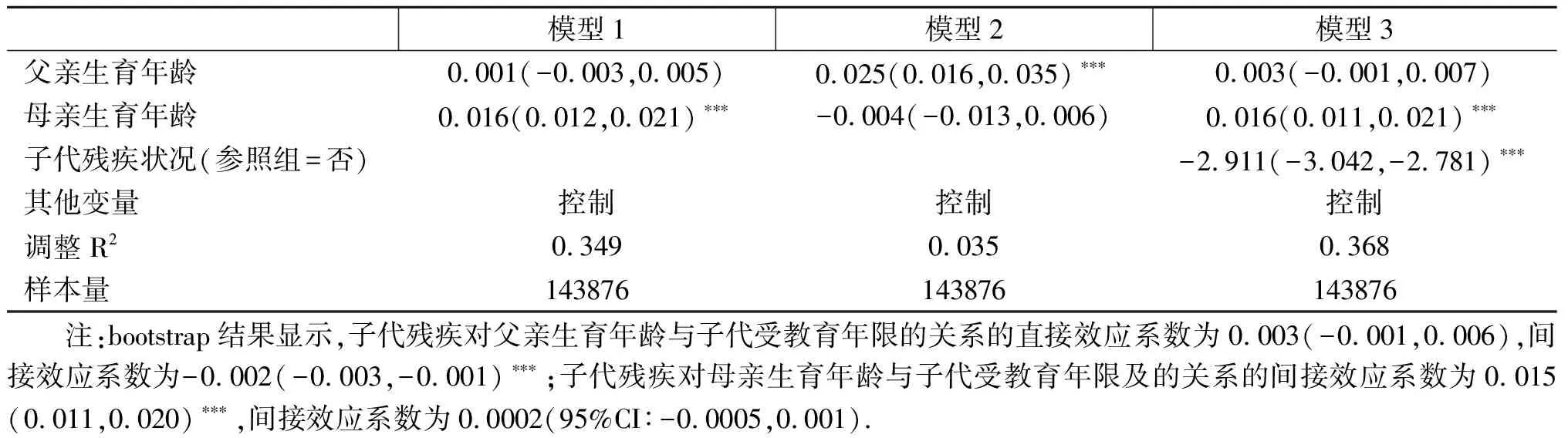

4.3 子代残疾状况对亲代生育年龄和子代受教育程度关系的中介效应

表6首先采用两步回归的方式考察子代残疾状况对亲代生育年龄与子代受教育年限关系的中介效应,其中模型1考察的是不纳入子代残疾状况的情况下,亲代生育年龄与子代受教育年限的关系;模型2以子代残疾状况为因变量,考察亲代生育年龄与子代残疾的关系,其中父亲生育年龄与子代残疾的发生风险相关;模型3是在模型1的基础上,纳入子代残疾状况。结果显示,纳入子代残疾状况后,模型3的调整R2比模型1提高0.018。Bootstrap检验结果显示,子代残疾对父亲生育年龄与子代受教育年限的间接效应具有统计学显著意义,父亲生育年龄的增加,增加子代残疾的发生风险,进而对子代受教育年限产生消极作用。然而,子代残疾状况对母亲生育年龄与子代的受教育年限中介效应不显著。

表6 子代残疾状况对亲代生育年龄与子代受教育年限关系的中介效应

4.4 稳健性检验

由于家庭户组间和组内因素可能会对亲代生育年龄与子代受教育程度的关系产生影响,因此,本研究分别采用家庭内部固定效应模型和利用仅有一孩家庭样本作稳健性检验。

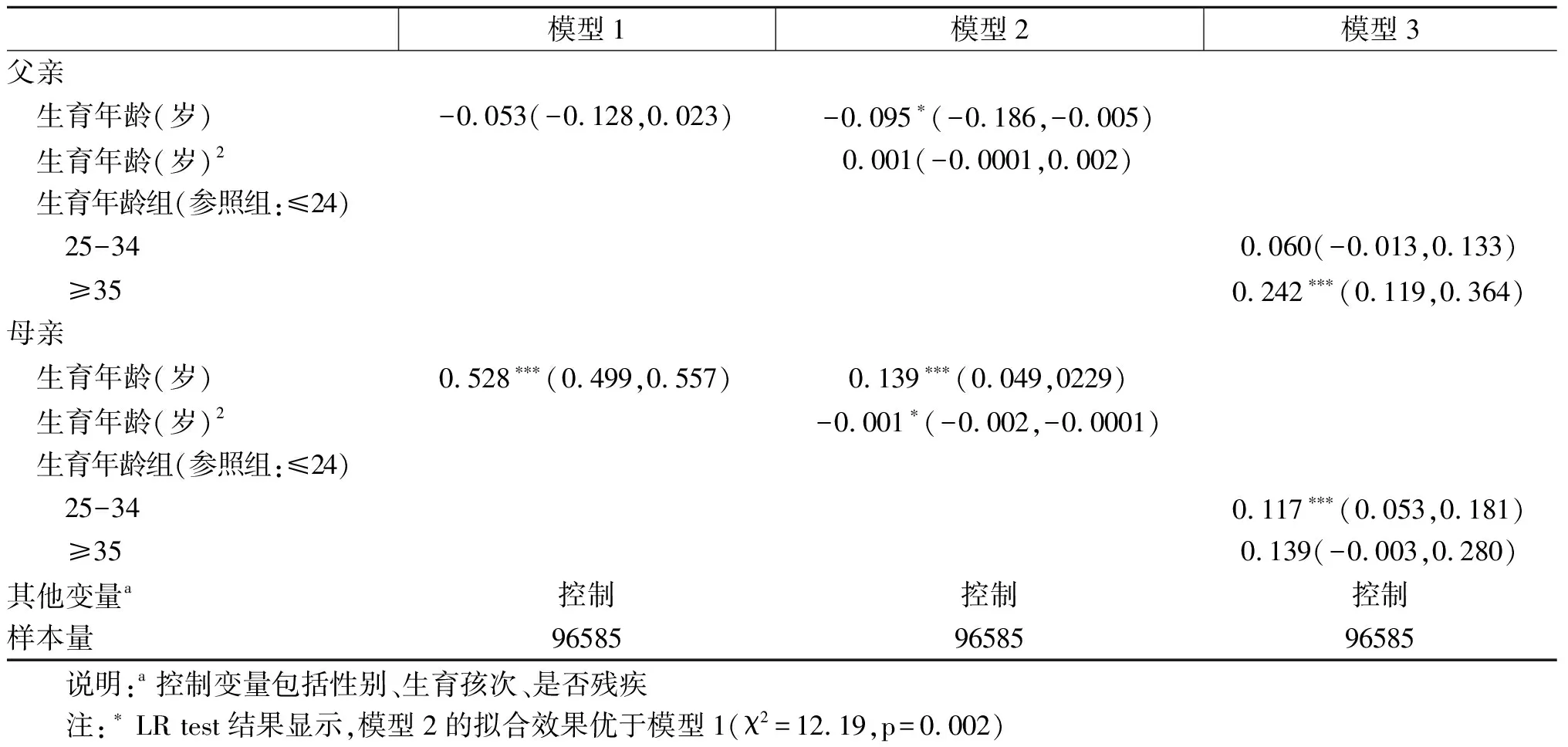

表7为选取具有二孩及以上家户样本,进行家庭内部固定效应,即控制家庭因素,如父母基因、生长环境等因素的影响,在同一家庭兄弟姐妹样本中考察亲代生育年龄与子代受教育程度的关系。结果显示,在控制了家庭相关因素后,父母生育年龄与子代受教育年限相关。在家庭内部,父亲生育年龄在35岁及以上的子代,与生育年龄在24岁及以下的子代样本相比,平均受教育年限高0.24年;母亲生育年龄与子代受教育年限存在倒“U”型相关关系(见模型2、3),随着母亲生育年龄增加,子代受教育年限上升,在特定生育年龄达到峰值后,呈现随生育年龄增加,子代受教育年限减少的分布关系。

表7 亲代生育年龄与子代受教育年限的家庭固定效应分析(稳健性检验)

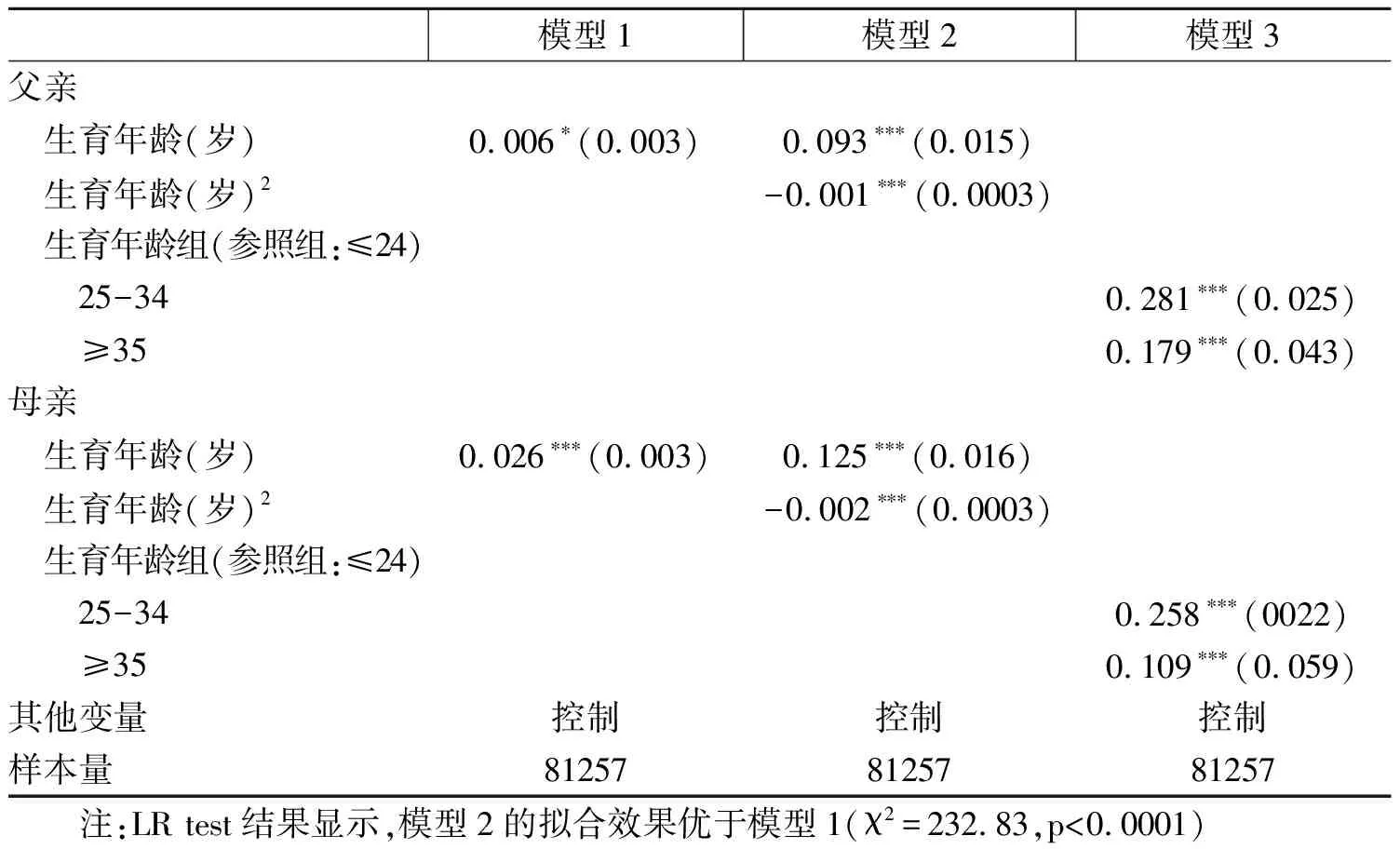

由于存在家庭可投入子代教育投资的资源总量有限,家庭内部孩子数量变动可能会稀释人均教育资源进而影响子代的受教育程度,因此选取只有一孩的家庭户样本进行稳健性检验。表8结果显示,亲代父母生育年龄与子代受教育年限存在倒“U”型显著相关关系(模型2、3),随着父母生育年龄的上升,子代受教育年限与之呈现正向相关关系,在特定的生育年龄达到峰值后,亲代生育年龄与子代受教育年限呈现反向相关关系。

表8 仅有一孩家庭户的亲代生育年龄与子代受教育年限(年)的回归分析结果(稳健性检验)

另外,由于亲代生育时的健康状况会对子代的受教育程度造成影响,亲代生育时的健康状况可能会混杂亲代生育年龄与子代受教育程度的关联,因此,我们将亲代生育时是否残疾作为控制变量,考察在控制了亲代生育时健康状况后,亲代生育年龄与子代受教育程度的关系。结果显示,父亲或母亲生育时残疾与子代受教育年限、子代是否完成大专及以上学业呈现负向关联,即亲代残疾降低子代获得较高受教育程度的可能性。在控制了亲代生育时的残疾状况后,父母亲的生育年龄与子代受教育年限仍保持倒“U”型的关系,父亲生育年龄与子代是否完成大专及以上学业维持倒“U”型关联,而与母亲在青少年时期生育的子代相比,母亲生育年龄为25-34岁或35岁及以上的子代,完成大专及以上学业的可能性更大。

5 结论与讨论

本研究利用第二次全国残疾人抽样调查,对亲代生育年龄与子代受教育程度的关系进行了分析和验证,并考察子代的残疾状况在此关系中的中介效应。

本研究发现,亲代生育年龄与子代受教育年限存在相关关系,呈现倒“U”型的相关:随着父母生育年龄的增加,子代受教育年限上升,两者存在正相关关系,在某特定生育年龄上,子代平均受教育年限达到峰值后,随着父母生育年龄的提高,子代受教育年限下降,两者存在负相关关系。子代平均受教育年限峰值对应的最佳生育年龄出现在亲代父母生育年龄25-34岁的年龄区间上。亲代生育年龄与子代是否完成大专及以上学历的关系也呈现出类似的关系,父母生育年龄在25-34岁的子代比低龄生育父母的子代完成大专及以上学历的可能性更大,高龄和低龄生育父母的子代在完成大专及以上学历这一受教育程度上的可能性无显著差异。本研究结果与既往研究的结果相符[10,29]。

对此,可能存在以下几种解读视角。一是亲代生育年龄作为家庭资源分层的视角。父母的生育年龄可能作为家庭资源的反应变量体现子代所能获得的教育资源或机会。相关研究指出,过早生育的青少年父母(生育年龄为24岁及以下)总体上的社会经济地位较低,即受教育程度、家庭收入和就业状况低于其他育龄父母的普遍水平,且过早生育可能会切断青少年父母人力资本的积累过程[10],如过早退出正规教育、将教育投资经费用于子代养育等,以致其家庭在人力资本、财富资本和社会资本方面,存在相对弱势的状态。在此情况下,家庭资源在代际传递中的总量和效率可能受到影响,进而作用于子代获得教育资源的机会。

对于高龄生育父母(生育年龄在35岁及以上),可能受到教育、职业的影响而导致晚婚晚育,该部分群体有良好的社会资源积累,从而增加子代获得教育资源的优势。然而,研究指出,社会经济地位或其他类型资本储蓄不足,也可能是导致晚婚晚育的原因。於嘉和谢宇(2015)的研究指出,我国婚姻模式正在发生改变,男性和女性的初婚年龄都存在延迟的情况,且初婚年龄与个体的社会经济地位相关[30]。其中,教育等经济因素是推迟婚姻或未婚的主要动因。结果显示,改革开放后期(1992年后)出生的队列中,受教育程度为小学及以下的城镇地区男性与其他受教育程度的男性相比,在28岁及以后初婚的发生风险更高,即受教育程度低的男性晚婚概率更大;有良好的经济基础的男性适龄进入婚姻的概率更大。就女性而言,尽管就业促进其适龄进入婚姻,但是受教育程度提高推迟其初婚年龄及进入婚姻的概率。因此,对于因个体社会经济地位制约而晚婚晚育的亲代而言,在家庭资源维度上,高龄生育对子代受教育程度的影响解释机制与亲代青少年期生育的情况相似。本研究样本中,高龄生育的亲代(父亲和母亲)的平均受教育年限均低于其他年龄段的亲代,且文盲学历比例更高。本研究的亲代样本主要为1940年前的出生队列(子代出生年份范围1940-1982年),且并未受到我国中等义务教育与高等教育扩张等政策影响。因调查样本的局限性,本研究的结果更倾向反映的是我国改革开放和教育扩张前,亲代生育年龄对子代受教育情况的影响,且该影响受到亲代因受教育而延迟生育的作用较小。尽管如此,本研究结果对目前我国婚姻和生育模式下亲代生育年龄对子代受教育程度的影响仍有一定的启示,即对于因社会经济地位较低的亲代而言,过早或过晚生育皆不利于子代的教育获得。另外,丹麦的一项研究显示[31],母亲生育年龄与子代受教育程度呈正相关关系,但是在控制了出生队列和子代数量后,两者不再存在显著相关关系。但本研究在控制子代数量、子代出生年代、亲代受教育程度后,亲代生育年龄与子代的教育仍存在相关关系。该结果可能揭示除了家庭资源视角,生理学或其他因素也可能解释两者的关系。

二是生理学视角,即亲代生育年龄通过影响子代的生理机能、身体健康,对子代的受教育程度产生影响。相关研究指出,亲代生育年龄与子代的智力水平、认知功能和精神健康结局相关[3]。Steckel(1931)对7000名学龄儿童的学习成绩和智力水平进行分析,指出与发育成熟的父母相比(母亲生育年龄为26-28岁,父亲生育年龄为30-32岁),父母生育年龄越低,子代的智力水平越低于发育成熟父母的子代[32]。而Malaspina(2005)的研究则指出父母生育年龄与子代的智力得分存在倒“U”型的分布关系,子代智力得分分别在母亲生育年龄为25-39岁,父亲生育年龄为25-44岁的人群中达到最大值[33]。此外,亲代生育年龄可通过影响子代的身体素质,对子代的受教育程度产生影响。研究指出,生育力与生育年龄呈现倒“U”型的关系。相关研究显示,父亲生育年龄在30-34岁时生育能力最好[34],母亲生育年龄在25-34岁间生育能力最好[35]。此外,从社会心理学的视角看,生育年龄在24岁及以下的青少年父母可能由于心智尚未发育成熟、未具备很好的照料能力,因此在子代教育培养培训方面有所不足,而对于高龄父母而言,有可能存在溺爱或过分关注等情况,也会因此影响子代的教育成绩。因此,本研究仅有一孩家庭的稳健性分析结果中,亲代生育年龄与子代受教育年限的倒“U”型相关关系显著。

尽管已有研究指出,亲代生育年龄与子代受教育程度的关系可能受子代的健康状况中介影响,但是本研究中采用子代残疾状况作为中介变量,经中介效应检验,子代残疾状况只对父亲生育年龄与子代受教育年限的关系存在中介作用,但解释的方差(0.3%)较低。这可能因为尽管残疾在一定程度上反映子代的功能状况,但其作为健康状况较为严重的结局,并未能作为反映智力水平、认知能力等与受教育程度高度相关的代理变量。

综上所述,随着我国社会转型、人口转变的进程加快,育龄人群的生育行为也随之发生改变。过早或过晚生育,将会对子代的以教育和健康为主的人力资本发展和积累产生影响。在当下晚婚晚育的婚育观念和趋势发展下,提倡适龄婚育,将有利于提高人口素质和质量。

表10 亲代生育年龄与受教育程度的关系