高含水期微观剩余油赋存规律

——以大港油田小集区块和港西区块为例

2021-08-12李宜强张津潘登燕云刘明熹曹涵高文彬

李宜强,张津,潘登,燕云,刘明熹,曹涵,高文彬

(1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;2.中国石油 大港油田分公司 勘探开发研究院,天津 300280)

在油田开采中,确定剩余油分布规律并准确计算剩余油含量,对于油田的二次开发具有重要意义[1]。对于大多数已经开采的油田而言,长期的注水开采使得油田进入高含水阶段[2],油井只出水不出油,但油田内仍存在大量剩余油[3-5],明确剩余油的分布规律以及储量,是油田开发后期综合调整、针对性挖掘的前提[6-7],因此,亟需开展微观剩余油分布规律研究,为水驱后的化学驱提供依据。

随着实验技术和实验仪器的发展,研究微观剩余油的方法较多。国外的剩余油研究多使用岩心分析、油气示踪剂测试、油藏数值模拟等宏观方法[8],对微观剩余油的研究较少。中国的微观剩余油研究主要利用含油薄片技术、岩心仿真模型技术、随机网络模拟法、计算机模拟技术等[9],其中,含油薄片技术和岩心仿真模型技术的实验成本较高,随机网络模拟法和计算机模拟技术的误差较大,因此,需要实验准确度高、成本低的新方法。

现有的新方法包括核磁共振技术、冷冻制片荧光显微镜技术和激光共聚焦扫描显微镜技术。其中,冷冻制片荧光显微镜技术因为误差较小、成本较低而在剩余油识别方法中占重要地位。以往的定量过程多通过人工经验判别图像,工作量很大。因此,笔者综合冷冻制片荧光显微镜技术和图像识别处理方法,利用紫外荧光体视显微镜,对大港油田小集区块和港西区块不同驱替介质、不同岩性的岩心进行测试,明确剩余油分布规律,为后期的剩余油挖潜提供依据。

1 紫外荧光体视显微镜观测方法

1.1 实验原理

紫外荧光体视显微镜观测方法是指应用冷冻制片技术,在低温环境下对岩心样品进行切割和研磨,以确保岩石内部的油水分布状态不会遭到破坏,然后用荧光显微镜识别油水边界,通过图像处理分析,得到剩余油含量和剩余油赋存状态。其中,所使用的冷冻制片相对于普通岩石薄片来说,消除了一般岩石薄片过厚、无法实现单层观测等弊端,能更清楚地观察孔隙结构和油水关系[10-11]。

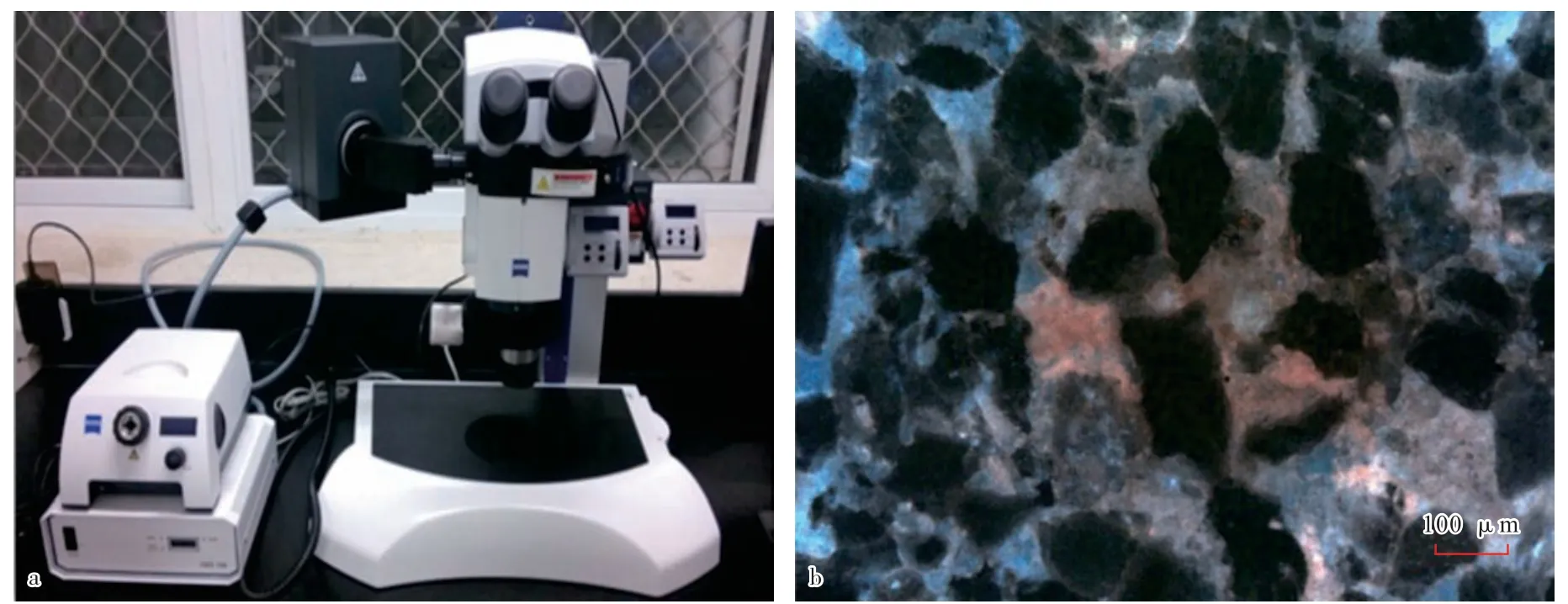

实验仪器包括一台彩色摄像机(Sony-A7S2)和一台Axioplan体视显微镜(图1a),放大倍数为4~150倍,观测大小为微米级。

普通显微镜下观测的岩石薄片只能区分岩石与非岩石,对于油、水不能准确区分,颗粒边缘不清晰,原油各组分无法区分。但采用紫外荧光体视显微镜拍摄的岩石薄片的紫外荧光图像,能够清晰看到油水界面,准确区分微观剩余油各种赋存状态。紫外荧光体视显微镜能够区分油、水和岩石的原理为[5,12]:原油中的胶质、沥青质等成分在紫外荧光下发出黄色、黄绿色、土黄色或褐色荧光;水相中的溶解物质,如少量芳香烃等在紫外荧光下发出微弱蓝色荧光,根据水相成分及矿化度差异,呈现深浅不同的蓝色;岩石在紫外荧光的照射下不会发光,也不会激发出其他颜色,因此与水相和油相很容易区分。利用此原理,通过观察发光部位即可辨别油、水和岩石,如图1b 中为大港羊11-16-1 井深度1 488.87 m 的岩石薄片图像,蓝色部分为水相,黄色及黄褐色为油相,黑色及深灰色为岩石颗粒。

图1 体视显微镜(a)及观测岩石薄片图像(b)Fig.1.(a)Stereo microscope and(b)observed image of rock slice

1.2 剩余油赋存状态分类

微观剩余油在储集层中赋存状态多种多样[13],根据其流动性,可分为3 大类[14-15]:束缚态剩余油、半束缚态剩余油和自由态剩余油(图2)。

图2 剩余油赋存状态示意Fig.2.Schematic diagram of remaining oil occurrences

(1)束缚态剩余油 主要分布在岩石孔喉的亲油壁面上,包含孔表薄膜状剩余油和狭缝状剩余油。形成原因是水驱过程中,长期水驱使得孔喉形成了优势通道,此时水对壁面的剪切力降低,并且由于岩石亲油,剩余油附着在壁面上,形成束缚态剩余油。孔表薄膜状剩余油形成于孔喉壁面上,呈狭长状,孔隙数大于1,常用的启动机制为改善岩石的润湿性和乳化携带;狭缝状剩余油形成于狭缝的壁面上,颗粒数等于1,启动机制为改善岩石的润湿性。

(2)半束缚态剩余油 分布在孔隙不连通区域或复杂空间的隐蔽角落处,主要为角隅状剩余油。多为水驱无法触及、复杂细小孔喉等区域滞留的剩余油,其形态主要为三角形或圆形,孔隙数为1,因此,启动机制为垂向应力法和乳化携带。

(3)自由态剩余油 主要分布在被大孔喉包围的小孔喉中,由簇状剩余油和粒间吸附状剩余油组成。簇状剩余油的相连颗粒数不小于4,被四周的颗粒所包围;粒间吸附状剩余油相连颗粒数不大于3,通常集中在相邻颗粒所形成的夹缝中。多使用控制流体注入流度和降低岩石界面张力开采该类剩余油。

1.3 实验流程

实验主要包括以下几个步骤:①钻样切片,使用液氮冷冻钻样,用冷冻制片技术切片,然后进行胶固、磨制岩石薄片等工作;②岩石薄片观察,在紫外荧光体视显微镜下对岩石薄片进行观察,拍摄紫外荧光图像,每个岩石薄片的紫外荧光图像不少于8 张;③数据处理,对紫外荧光图像进行分析。

2 微观剩余油量化方法

2.1 不同级别剩余油量化方法

在以往的紫外荧光图像分析中,只能识别出油、水和岩石,无法进一步对微观剩余油赋存状态进行分类。在紫外荧光图像中,因为驱替液的波及程度不同,剩余油荧光特性不同,不同波及程度下荧光强度和颜色会有所差异[16-17],表现为颜色深浅不同。颜色较深表明剩余油含量较高,驱替液很少或者几乎没有波及到该区域,对应的荧光特性为能量较高,属于弱波及剩余油;颜色较浅表明剩余油含量较低,驱替液主要波及该区域但仍有滞留的剩余油,荧光特性为能量低,属于强波及剩余油(图3a)。因此,按照荧光强度和颜色,将剩余油分为强波及、中波及和弱波及3个级别[18]。在荧光照射下,剩余油的电子发生跃迁,形成相应波长的激发光,激发光波长越短,能量越高,颜色越接近红褐色,对应的剩余油含量越高。对港西9-9-10 井深度为1 113.45 m 的取心岩心进行紫外荧光图像处理,发出波长为570~660 nm 激发光的剩余油区域划分为弱波及剩余油,660~730 nm对应着中波及剩余油,730~820 nm 对应着强波及剩余油(图3b)。

图3 紫外荧光图像(a)和剩余油级别(b)Fig.3.(a)Ultraviolet fluorescence image and(b)levels of remaining oil

2.2 不同赋存状态剩余油量化方法

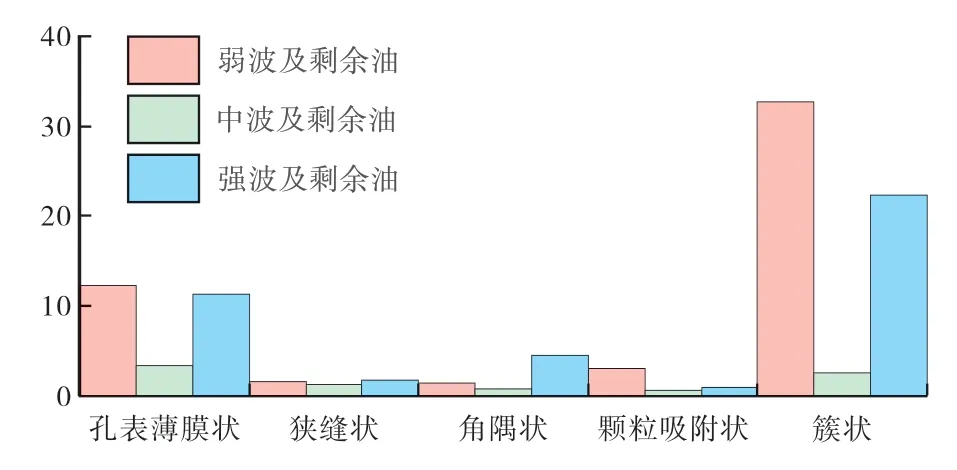

进一步在剩余油级别图像上对剩余油赋存状态进行分类,依据剩余油形状、剩余油与孔隙和颗粒的接触关系来确定其赋存状态。粒间吸附状剩余油一般存在于颗粒内部,喉道状剩余油存在于岩石的喉道中,二者难以识别,且不易采出,因此,仅识别孔表薄膜状剩余油、狭缝状剩余油、角隅状剩余油、簇状剩余油和粒间吸附状剩余油。对小新14-19 井深度为2 987.60 m 的岩心用紫外荧光体视显微镜进行测试,将不同剩余油赋存状态用不同的颜色进行标注,可以将不同赋存状态的剩余油直观地呈现在图像中(图4)。

将图4 中相同赋存状态剩余油的像素数量按照相对比例进行计算,可以得到不同波及程度和不同赋存状态剩余油的相对含量。按照级别分类,强波及剩余油占51.00%,中波及剩余油占8.35%,弱波及剩余油占40.65%(图5)。

图4 不同赋存状态剩余油分布Fig.4.Distribution of the remaining oil in different occurrence states

图5 不同赋存状态剩余油占比Fig.5.Percentages of the remaining oil in different occurrence states

3 实验结果分析

大港油田经过长期的水驱开发后,出现了水驱采收率低和含水率高的现象。在使用化学驱后,含水率有小幅度下降,但持续一段时间后又进入高含水阶段。为了探究不同驱替液以及不同岩性下的剩余油赋存状态,选取小集区块和港西区块共20 块岩心,对不同赋存状态剩余油进行识别。

3.1 水驱后高含水阶段剩余油赋存状态

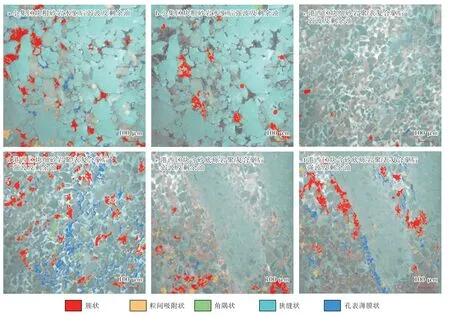

大港油田小集区块灰色粗砂岩样品来自小新14-19井深度为2 987.78 m 的岩心,开采方式为水驱。对该岩心的岩石薄片紫外荧光图像进行量化处理,得到不同赋存状态剩余油含量(表1)和剩余油分布(图6a,图6b)。

图6 小集区块和港西区块不同岩性不同赋存状态剩余油分布Fig.6.Distribution of the remaining oil in different lithologies and different occurrence states in Xiaoji block and Gangxi block

水驱后剩余油含量为38.39%(表1),其中,簇状剩余油含量为22.06%,占总剩余油的57.46%,孔表薄膜状剩余油次之,为10.31%,占总剩余油的26.86%。簇状剩余油是高含水阶段油藏开发的重点对象。

表1 小集区块和港西区块不同岩性不同赋存状态剩余油含量 %Table 1.Remaining oil contents in different lithologies and different occurrence states in Xiaoji block and Gangxi block %

按波及程度来看,弱波及、中波及和强波及剩余油含量分别为19.58%、3.20%和15.61%,弱波及剩余油相对含量为51.00%,强波及剩余油相对含量为40.66%。无论是弱波及还是强波及剩余油,簇状剩余油含量均远高于其他赋存状态剩余油。考虑到簇状剩余油是由于驱替液绕流后形成的,表明随着水驱的进行,孔隙内油水的接触关系更加复杂,这种复杂的接触关系也加剧了驱替液均匀推进的难度。因此,如何均衡驱替错综复杂的孔隙网络和缩小日趋复杂的阻力差异,是高含水老油田提高采收率的关键。

3.2 聚/表复合驱后剩余油赋存状态

大港油田港西区块细砂岩样品来自西9-9-10 井深度为1 101.87 m 的岩心,开采方式为聚/表复合驱。对该岩心的岩石薄片紫外荧光图像进行量化处理,得到不同赋存状态剩余油含量(表1)和剩余油分布(图6c,图6d)。

聚/表复合驱后剩余油含量为21.90%(表1),其中,簇状剩余油含量为12.60%,占总剩余油的57.53%,其次为孔表薄膜状剩余油,为6.82%,占总剩余油的88.68%。

按波及程度来看,弱波及、中波及和强波及剩余油含量分别为0.68%、0.62%和20.60%,弱波及剩余油相对含量为3.11%,强波及剩余油相对含量为94.06%。与水驱后剩余油分布相比,弱波及剩余油含量明显降低,说明聚/表复合驱可明显降低弱波及剩余油含量,使其转换为强波及剩余油,提高了驱油效率。另一方面,相比水驱后,聚/表复合驱后的簇状剩余油和孔表薄膜状剩余油含量有所降低,但孔表薄膜状剩余油相对含量从26.86%增加到31.14%。因此,如何驱替强波及下的簇状剩余油和孔表薄膜状剩余油是提高聚/表复合驱后采收率的关键,而簇状剩余油和孔表薄膜状剩余油多使用改善润湿性的方法,所以后续应采用聚表剂改善岩石的润湿性。

3.3 不同岩性的剩余油赋存状态

大港油田港西区块含砂底砾岩样品来自西9-9-10 井深度为1 113.77 m 的岩心,开采方式为聚/表复合驱,含油饱和度为21.54%。用紫外荧光体视显微镜观测技术对岩石薄片进行处理,观察其剩余油分布(图6e,图6f)。

聚/表复合驱后剩余油含量为21.54%(表1),其中,簇状剩余油含量为12.82%,占总剩余油的59.52%,其次为孔表薄膜状剩余油,占总剩余油的21.54%。

按波及程度来看,弱波及、中波及和强波及剩余油含量分别为2.48%、1.56%和17.50%,弱波及剩余油相对含量为11.51%,强波及剩余油相对含量为81.24%。

相比于港西区块砂岩油藏,砾岩油藏聚/表复合驱后弱波及剩余油含量增大,原因是砂岩分选好,岩石内部颗粒排列均匀,驱替液流度高,波及体积大;而砾岩分选较差,岩石内部颗粒排列复杂多样,具有复模态结构。因此,岩石的分选越好,强波及剩余油含量越高;分选越差,弱波及剩余油含量越高。另外,砾岩颗粒排列复杂,大砾石的存在使得簇状和粒间吸附状剩余油含量增加,而孔表薄膜状剩余油含量下降。这表明颗粒的分选对束缚态剩余油和自由态剩余油含量有影响,分选越好,束缚态剩余油含量越高,自由态剩余油含量越低。所以对于不同的岩性,砾岩的开采要更关注自由态剩余油含量,采用控制注入流体的流度来开采。

4 结论

(1)通过紫外荧光体视显微镜观测技术,实现了对高含水岩心的微观剩余油定量分析,可将剩余油划分为弱波及、中波及和强波及3 个级别,利用图像处理技术可进一步将剩余油赋存状态划分为簇状、粒间吸附状、角隅状、狭缝状和孔表薄膜状。

(2)通过紫外荧光体视显微镜观测技术分析大港油田岩心,水驱进入高含水阶段后,剩余油赋存状态以簇状剩余油为主,相对含量超过50.00%,微观剩余油含量从大到小依次为:簇状、孔表薄膜状、角隅状、粒间吸附状和狭缝状。

(3)对聚/表复合驱后的砂岩岩心用紫外荧光薄片技术进行测试,大量弱波及剩余油被转换为强波及剩余油;开采的剩余油多为簇状剩余油和孔表薄膜状剩余油,但这2 种剩余油占比仍较多,后续应考虑改善岩石的润湿性方法开采,如使用聚表剂驱。

(4)用紫外荧光薄片技术对砾岩岩心进行测试,砾石的存在使孔隙结构更加复杂,加剧了剩余油分布的不均匀程度,与砂岩相比,砾岩岩心的弱波及剩余油含量较高,簇状剩余油和粒间吸附状剩余油含量较高,后续应考虑采用控制流度的方法来开采,如使用聚合物梯次降黏方法开采。