漯河地区遗存唐宋金瓷枕探析

2021-08-12赵永胜王晨龙

赵永胜,王晨龙

(1.漯河市文物考古研究所,河南 漯河 462000;2.漯河市博物馆,河南 漯河 462000)

漯河地处中原腹地,水陆交通便利,自古即是军事重镇和沟通南北的交通要道。民国时期陈金台编撰的《郾城县记》中称“今郾虽蕞尔,实为荆襄江北之咽喉,大梁归陈之襟带。考齐桓公伐楚,晋公灭蔡,光武中兴,忠武破虏,皆在于此,诚中锁钥要地也。”[1]漯河能在古代军事和交通上发挥重要的作用主要得益于沙河、颍河穿境而过。据《河南航运史》记载,唐代设郾城转运仓,位置在沟通汝水与颍水的溵水线上。因此,“便利的水陆交通,使漯河境内的集镇文化得到发展。在商品流通的过程中,漯河境内由于便利的水上运输条件,全国各地的商品大量流入,或转运,或销售,大大丰富了城乡市场上商品的种类和数量。”[2]

便利的交通丰富了漯河的商品种类,带来了精美的瓷器。沙河、颍河上游分布着古代著名的窑址,如鲁山县段店窑、宝丰县清凉寺汝窑、禹州市钧窑和扒村窑、郏县黄道窑、登封窑、新密窑等,这些窑场的瓷器部分通过水运向下游运输。例如鲁山段店窑址位于大浪河畔,大浪河向东南汇入沙河,水上交通十分便利,段店窑产品可以走水路向东南销售,漯河各地也因此留下了一些珍贵瓷枕。现遴选漯河市博物馆馆藏瓷枕进行分析。

一、唐代瓷枕

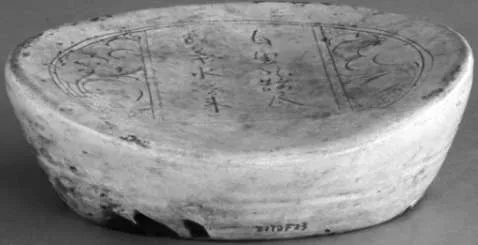

唐绿釉黑花搅胎团花纹瓷枕(图1),枕长约15 cm,宽约11 cm,高约7.7 cm,重750 g,枕的一端有残缺和磕破,留有一长约5cm宽约4cm不规则缺口。“唐代瓷枕较小,造型分为箱形和兽形两类。”[3]漯河市博物馆所藏瓷枕造型小巧,属于唐代最常见的长方形委角枕。枕面前低后高,为圆角等腰梯形。器身罩绿釉,釉色肥厚,釉面纹片细小、紧密,底部平整,近底边有一环积釉。胎骨为两种泥料绞合而成,胎质疏松。瓷枕四个侧壁装饰有绞胎木理绞图案,枕面以白、褐两色胎土绞出数朵不规则的变形宝相花纹饰,外罩绿釉。宝相花是传统吉祥纹饰之一,是吉祥三宝之一,含有吉祥、美满的寓意。枕面图案纹理清晰,变换自然,装饰性强。图案精美,纹理犹如行云流水,富有亦真亦幻的艺术感染力,令人赏心悦目。瓷枕底部胎色浅白、略闪粉色,质地同唐三彩相似,显得松软,用指甲可划出印痕。

图1 唐绿釉黑花搅胎团花纹瓷枕

瓷枕前侧壁有一通气孔,对于开孔原因,陶瓷界主要有两种说法:一是“使枕箱内的空气在高温下排出,防止在烧制过程中陶瓷枕胀裂”[4];二是“灵魂出入的通道”。第一种观点更具科学合理性。

该枕枕面采用贴面绞胎制作方法,枕面上的绞胎纹构成五朵团花图案。考古工作者曾在巩县窑遗址中发现与此相同图案的绞胎枕残片。瓷枕的胎体质地与巩县窑唐三彩相似,器形、风格、工艺和釉色也均与故宫博物院从巩县窑采集的唐代绞胎釉瓷枕类似,因此,这件绞胎瓷枕应为巩义黄冶窑产品,年代为唐代晚期。

二、宋代瓷枕

北宋白釉划花文字纹椭圆形瓷枕(图2),枕长约25.2 cm,宽约23.5 cm,高约39.5 cm,重1540 g,在一端中部有一圆孔,胎质白中微发红,胎体施有化妆土,底部中间微内凹,除底部外均施白釉,近底边缘向底部中心流有积釉。

图2 北宋白釉划花文字纹椭圆形瓷枕

枕面呈椭圆形,枕面中间下凹。枕面以阴刻两条细线为边框,中间以蓖划纹分成三个区,中间大区域阴刻着两行竖向的文字:“白云风散尽,红叶水流来。”诗句两端左右两侧小区域对称阴刻草叶纹。此枕文字出自五代徐夤诗歌理论著作《雅道机要》。该瓷枕用这句诗来表达一种与世无争、向往超然达观的处世态度。

该瓷枕胎体上施有化妆土,使发红坯胎变得细白、整洁,在其上暗刻的诗句就鲜明突出,整个瓷枕釉色显得润泽饱满。该枕无论从造型还是纹饰看都属宋代的典型器物,具有重要的艺术价值。

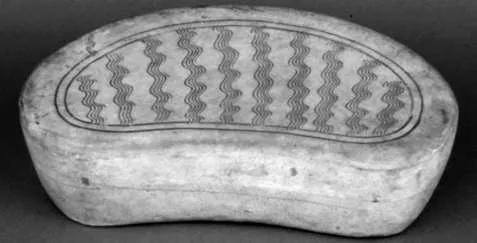

北宋白釉水波纹腰圆形瓷枕(图3),枕长约26 cm,宽约15.5 cm,高约9 cm,重1850 g。底部中间微内凹,前墙腹中部有一长22 cm的裂纹,一端有一长4 cm、宽3 cm不规则的脱釉,后墙亦有一圆孔。胎质发白,胎体除了底部以外施有化妆土,通体饰白釉。枕面呈肾形,后高前底,前墙明显内曲,后墙外凸,两侧成圆弧状,整体成肾形,此器形又叫豆形枕,多流行于宋金元时期。枕面以阴刻两条细线为边框,中间以蓖齿形工具划出竖向阴刻较为规矩的10组条丝状的水波纹。这些水波纹线条曲度、疏密、走向等变化丰富,这种纹饰细致纤巧、细密柔和。中国传统崇水,民俗有取“水能厌火”之意。

图3 北宋白釉水波纹腰圆形瓷枕

李辉柄、李知宴在《河南鲁山段店窑》一文中指出:“段店窑有用蓖齿形工具划出的黑线水波纹等特点,则与密县、登封同类产品不同。”[5]而漯河市博物馆馆藏的这件瓷枕所呈蓖划线纹具有段店窑的特点,且该枕与鲁山县段店窑文化研究所收藏的“北宋白釉篦划水波纹元本张家枕”,无论是从形制、胎土、釉色,还是从纹饰、装饰风格等方面来看,都十分相似,因而此件瓷枕应为鲁山段店窑的产品。

漯河市博物馆所藏北宋白釉珍珠地花卉腰圆形瓷枕共两件,分述如下:

其一,北宋白釉珍珠地花卉纹腰圆形瓷枕(图4),此枕长约20 cm,宽约15.1 cm,高约9 cm,重1.2 kg。枕面呈腰圆形,枕面微凹,前低后高,底部中间内凹。前墙明显内曲,后墙外凸,两侧成为圆弧状,整体成肾形,多流行于宋金元时期。胎体施有白色化妆土,化妆土微发黄,除底部中心以外,通体饰白釉,釉色白中微泛黄,枕面上出现有微小开片。枕面饰白釉珍珠纹地纹,以阴刻两条细线为边框,中间划有四连弧形成菱形开光,开光内正中心划出一朵牡丹花图案,空白处装饰着白色小圆圈形成的珍珠地纹饰。连弧纹四周划以四小组变形牡丹纹,空白处也装饰着白色小圆圈形成的珍珠地纹饰。枕壁周围绘一周变形花草环形图案(四侧面饰花草纹一周;枕墙一周阴刻有两条细线形成宽带条,内部斜划出变形花草纹),后墙有一圆孔。

图4 北宋白釉珍珠地花卉纹腰圆形瓷枕

其二,第二件瓷枕长约19 cm,宽约14.2 cm,高约8 cm,重900 g。该枕除枕面外,其他如造型等与上述瓷枕一致。该枕枕面饰白釉珍珠纹地纹,以阴刻一条细线为边框,中间阴刻两组四条细线,与下底边线组合成三角形开光,开光内部正中心饰有一朵牡丹花图案,开光外部对称划两个花卉纹。

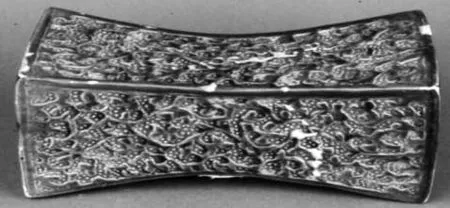

北宋绿釉印花卷草纹束腰形瓷枕(图5),长约18.2 cm,宽约9.8 cm,高约9.8 cm,重0.92 kg。枕的左右两侧面为正方形,其余上、下、前、后四面均匀内曲,体呈束腰方体,形制规整,四面皆可使用,又叫亚腰形枕。这种造型的瓷枕最早见于唐代晚期,宋代特别盛行,至金元仍然比较常见。

图5 北宋绿釉印花卷草纹束腰形瓷枕

该瓷枕通体饰绿釉,边沿有数处崩釉,上、下、前、后四面纹饰均为统一模印珍珠地卷草纹,花草纹突起,内凹处作珍珠地装饰。左右两边侧为平整的素面,无纹饰样装饰,一侧角部有一透气孔,另一侧则残留3个明显的垫烧支钉痕。侧面有支钉痕,说明烧造时应是竖立装置,这样可以“提高窑内部空间使用率,有利于进行大规模烧造,从而降低燃烧成本”[6]。

此枕与大英博物馆收藏的“北宋北方窑口至和三年黑釉铁锈花印花菊纹束腰行枕”对比来看,它们的纹饰、造型、胎土等十分相似,因此,两枕应同为北宋时期产品。

北宋三彩印花菊纹元宝形瓷枕(图6),枕长约19 cm,宽约8.5 cm,高约10 cm,重755 g,一侧及一角有部分磕伤。枕面下凹,两侧上翘,像个元宝,故称作元宝形枕。还有一种观点认为,枕的形状宛如古代银锭,故又称为银锭形枕。不管是元宝形枕还是银锭形枕,都有寓意荣华富贵之意。而“瓷枕的造型和装饰被寄予了民间的精神理念和审美情感……具有超越其实用价值的深厚内涵”[7]。元宝形瓷枕最早出现于唐代晚期,宋金时期比较流行。

图6 北宋三彩印花菊纹元宝形瓷枕

该瓷枕整体施黄釉,枕平底无釉。枕面以黄釉为主,饰黄、绿、白三彩窑变釉。枕墙四壁剔成梯形开光,均施黄釉,装饰有模印菊瓣纹。前后枕墙内各对应各2朵菊花纹,左右枕墙内各对应各1朵菊花纹,一侧中部有一透气孔,另一侧残留3个明显的垫烧支钉痕。

三、金代瓷枕

金三彩花卉纹长方形瓷枕(图7),长约29 cm,宽约13 cm,高8.5 cm,重1.42 kg。瓷枕呈长方形,枕面中间微内凹,两端微上翘,底部中间微内凹。正面枕墙亦微内凹,左端中部有一孔。瓷枕整体施有化妆土,唯留枕墙下部边缘一周及底部是涩胎。胎体为细质瓷胎,胎质较疏松,胎土呈灰黄色。

图7 金三彩花卉纹长方形瓷枕

整个瓷枕以绿彩为基调,瓷枕腰部以上施绿釉,辅以黄、白二彩,配色清新明快,素静沉稳,配色柔和淡雅,内敛而不平庸。整器以刻划花装饰为主,枕面以阴刻一条细线为边框,中间阴刻两条细线形成长方形开光,以突出主题纹饰。开光内以黄釉作地,刻划绘有两束绿叶白花纹饰,枝蔓施绿釉,花朵施白釉,开光画面以外依次饰白釉和绿釉。

该瓷枕与现藏于平顶山博物馆的一件鲁山段店窑的金三彩瓷枕,从形制、胎土、釉色上来看十分相似,此枕应为河南段店窑的产品。

金三彩花卉纹长方形瓷枕(图8),长36.6 cm,宽17 cm,高9.4 cm,重3.04 kg。瓷枕呈长方形,枕面中间微内凹,两端微上翘,底部中间微内凹。正面枕墙亦微内凹,右下端有一孔。瓷枕整体施有化妆土,唯留枕墙下部边缘一周及底部是涩胎。胎体为细质瓷胎,胎质较疏松,胎土呈灰黄色。

图8 金三彩花卉纹长方形瓷枕

整个瓷枕四面枕墙和底部均未施釉,只有枕面施釉,以绿彩为基调,还施有黄、白、红、黑等四种色釉,配色柔和淡雅。

整器以刻划花装饰为主,枕面四周以阴刻双线做界边,双线中间施黄釉,形成一个长方形开光。开光内以白釉作地,正中间刻划行书的“忍”字纹饰,字施以黑釉,字两边分别刻划有一束花卉,枝蔓施绿釉,花朵施红釉。该瓷枕从形制、胎土、釉色等所呈特点来看,与现藏于平顶山博物馆馆藏的一件鲁山段店窑的金三彩瓷枕十分相似,此枕应为鲁山段店窑的产品。

金三彩人物纹长方形瓷枕(图9),长约50.5 cm,宽约19.8 cm,高约12.1 cm。枕面前后两边有脱釉现象。

图9 金三彩人物纹长方形瓷枕

该瓷枕呈长方形,枕面中间微内凹,两端微上翘,底部中间微内凹。正面枕墙亦微内凹,左端上部有一孔。瓷枕整体施有化妆土,唯留枕墙下部边缘一周及底部是涩胎。胎体为细质瓷胎,胎质较疏松,胎土呈灰黄色。

整个瓷枕以绿彩为基调,瓷枕腰部以上施绿釉,辅以黄、白、红、黑二彩,配色素静沉稳,柔和淡雅,内敛而不平庸。该物造型优美,构图精细,纹饰洒脱活泼,画面简洁生动,内容新颖,釉色艳丽,色泽均匀,且浓淡有别,属金代一件珍贵艺术珍品。

整器以刻画花装饰为主,枕面以阴刻一条细线为边框,中间阴刻两条细线形成一大两小三个长方形开光,双线中间施黄釉,以突出主题纹饰。正中间的大开光内以淡绿釉作地,刻画主题图案是庭院仕女图,绘有庭院、洞石、花卉、树木、仕女、侍童等,洞石、树木和仕女的上衣施深绿釉,花卉和仕女的罗裙施红釉,仕女的飘带和树叶施黄釉,仕女和侍童的头发施黑釉,侍童手持的书卷施白釉。两端两个小开光内以白釉作地,各刻画一只牡丹花卉纹,枝叶施深绿釉,牡丹施红釉。四周枕墙的上部都以深绿釉作地,阴刻主题图案是竹叶和圆圈纹饰,竹叶施白釉,圆圈施黄釉。从瓷枕的形制、胎土、釉色、刻画、施釉等方面来看,呈金代段店窑特点,应为鲁山段店窑的产品。

综上所述,“唐代瓷枕处于发展的初级阶段,此时造型基本为长方形,只是形式上略有差别。宋代是瓷枕的兴盛期,瓷枕造型也特别丰富。”[8]漯河市博物馆馆藏瓷枕主要集中于唐宋金时期,而这恰恰是瓷枕由产生至发展再至顶峰的一段时期。因此,漯河市博物馆馆藏瓷枕见证了瓷枕的发展和演变。这些瓷枕充分运用了绘、划、剔、刻等装饰工艺,极大地丰富了瓷枕的表现力和艺术性;而且通过文字装饰、生活场景、故事装饰工艺加入了求福求贵、修行教化等功能,丰富了瓷枕用途,再现了当时人们的生活和思想情感,为后人研究书法艺术、古代民俗、绘画艺术留下了珍贵资料。