对宋高宗“宁至覆国,不用此人”一语的考证

2021-08-11王泽青

王 泽 青

(河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

靖康蒙难,二帝北狩,宋高宗“飘摇而无壮志”[1]170。张浚于苗刘之变中组织勤王之师克定动乱,高宗“解所服玉带以赐”[2]11299张浚。随后,张浚任川陕宣抚处置使,享便宜行事权,一时权势大张。张浚营救高宗于危难之际,理应成为皇帝的心腹之臣,但高宗却有:“宁至覆国,不用此人”之语,史学界亦常以此来论证两人的隔阂。方健认为,此句出自赵甡之的《中兴遗史》,而张浚在富平之战后冤杀赵甡之生父赵哲,故赵甡之记载张浚的多数事迹不足信[3]。考稽史籍,记载“宁至覆国,不用此人”一语的南宋史料共10种:赵甡之的《中兴遗史》(以下简称《遗史》)、王明清的《挥麈后录》、徐梦莘的《三朝北盟会编》(以下简称《会编》)、李心传的《建炎以来系年要录》(以下简称《要录》)、《皇宋中兴两朝圣政》、王象之的《舆地纪胜》、罗大经的《鹤林玉露》、黎靖德的《朱子语类》、周密的《齐东野语》和不著撰人的《宋史全文》。欲明晰“宁至覆国,不用此人”的真实性,首先,应梳理清楚相关史料的成书时间及它们之间的相互援引关系;其次,要结合一定史实,对比各类版本流变,以判断史料记载的真伪。

一、不同史料记载的对比

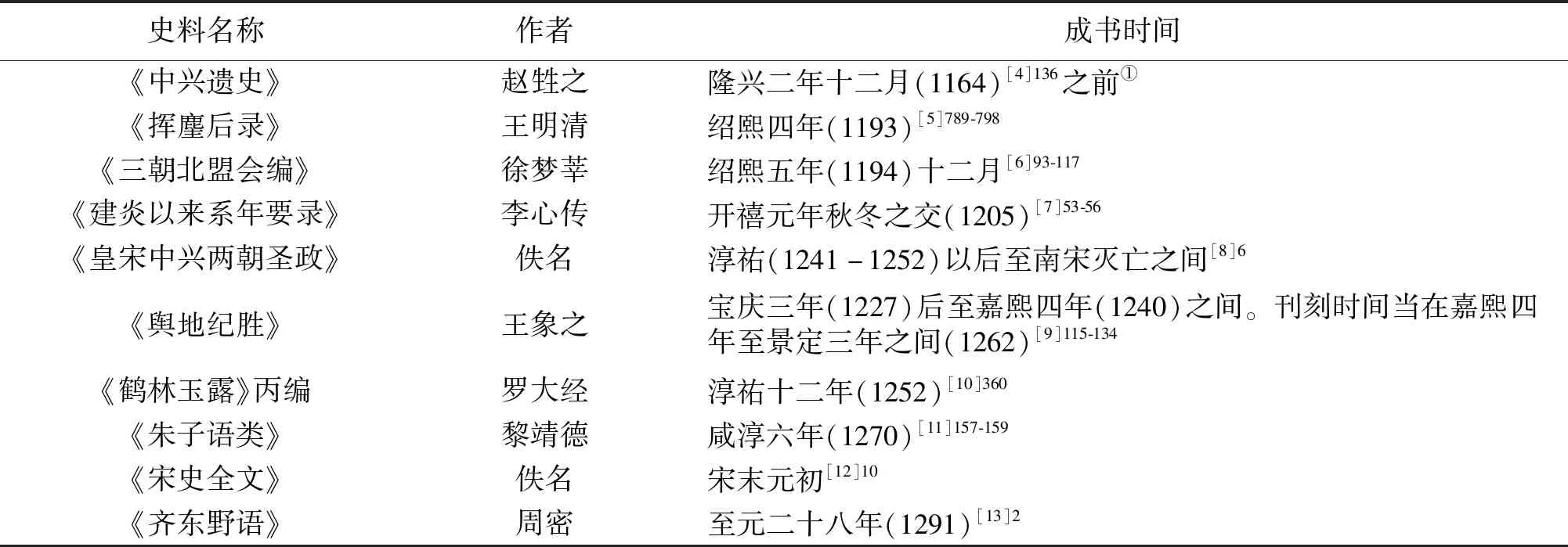

如前所述,约有10种史料记载与“宁至覆国,不用此人”一语相关。笔者以前人考证成果为基石,将这10部史料按成书时间的先后顺序排列如下(表1)。

表1 10部史料成书时间对比

细析这10种史料,发现其中亦存在重叠与不同之处(表2)。

表2 不同史料

表2中虽有5种记载,但可首先剔除《鹤林玉露》与《齐东野语》。罗大经之所以质疑“宁失天下,不用张浚”一语,是因为高宗在张栻面前流露出对昔日君臣之情的怀念,而这种怀疑也并非有绵密的考证支撑,更多为议论之辞。其次,《齐东野语》取材于亲身经历、他人转述与直接性的史料引用,但由于周密生活于宋末元初,与高宗朝相距甚远,因此关于该条史料的记载虽摘录于《挥麈录》,但已与王明清所记的时间背景大有出入,很有可能是从他处拼凑得来,故《齐东野语》之记载亦不足信。

在10种史料记载中,实际仅3类记载需仔细考证:其一,赵甡之是否会因杀父之仇对张浚曲笔?其二,《要录》虽收录了《遗史》中的记载,但李心传却更认同《挥麈后录》的说法,造成这种取舍的原因是什么?其三,《朱子语类》的记载为何与前两者完全不同?是否更具可信度?下文将结合相关的历史背景与历史语境,围绕这几个问题展开讨论。

二、《中兴遗史》的作者及成书时间

欲回应“赵甡之是否会因杀父之仇而曲笔记载张浚”,首先要明确赵甡之是否为《遗史》的作者?是否为赵哲之子?

(一)赵甡之其人

陈振孙《直斋书录解题》曾质疑《遗史》是否为赵甡之所书:

“观其记张浚攻濠州一段,自称姓名曰开封张鉴,然则此书鉴为之,而甡之窃以为己有也。或曰鉴即甡之妇翁,未知信否。”[20]119-120

张其凡认为赵甡之确为《遗史》的作者[4]126,因为《直斋书录解题》以前的史料,如《要录》和《会编》都认为赵甡之撰《遗史》为信史,赵甡之在《遗史》记载采石之战时自书“甡之尝试以允文二札论之”[14]285,也可以佐证赵甡之确为《遗史》作者。

除了质疑赵甡之是否为《遗史》的作者以外,还存在怀疑赵甡之是否为赵哲之子的说法。因为《要录》在记述赵哲之子上书为父追复官职的事件时,出现了两个赵哲后人的情况:一条为《高宗日历》的记载:“绍兴四年八月(1134)二十一日,承节郎赵甡之进状,父哲建炎四年(1130)落阶官,除同州观察使,于当年十月一日,宣抚张浚挟私,辄从军法身死”[16]847,另一条为“先是,言者数论张浚杀端、哲为非,是故皆复之。已而哲子承节郎洪讼于朝,乃赐哲同州观察使告身焉。”[16]1475对比可知,这两条史料虽在叙述同一事件,主角却一个为赵甡之,另一个为赵洪。张其凡认为这应是李心传在整理繁杂的史料时有所疏漏,赵哲之子应名洪,字甡之,赵甡之与赵洪实为同一人[4]129。笔者以为这种说法合理,因为古人的名和字常取义相近,而“甡”含义正好就是盛大与众多,与“洪”类似。

(二)《遗史》成书时间

既然赵甡之为赵哲之子,那么他应生活在南宋初年。张其凡认为《遗史》应成书于隆兴二年十月前[4]136,但笔者以为其应成书于隆兴二年(1164)十二月之前,是否在隆兴二年(1164)十月之前还有待商榷,仅从虞允文“盖有心望为宰相也”[14]286是无法得出《遗史》成书于隆兴二年(1164)十月之前这一结论的[4]136,因为这句话并不具备纯粹的预言性质。赵甡之有可能立足虞允文日后为相的既定事实,以后来者视角说出此言。

《中兴遗史辑校》是许起山从其他援引《遗史》的史料中汇总而来的,《遗史》早已面目全非,即便原书确有污蔑张浚之语也已无从考证。但被《要录》与《会编》等多部史料所引的部分一定是经过史家细密考证而得以流传后世的,更何况《要录》与《会编》皆收录《遗史》“朕虽亡国,不复见张浚”一事,而《挥麈后录》的记载也与《遗史》所记历史背景相同,这就从侧面验证了这一历史事件的可信度。

三、《中兴遗史》与《挥麈后录》对比

《遗史》与《挥麈后录》所记看似都发生在绍兴十年(1140)金人背盟的背景下,实则有本质不同,最大的分歧就在于冯楫向高宗提议复用张浚的动机。《遗史》载冯楫主动向秦桧推荐张浚,而秦桧对此表示认同。《挥麈后录》中则载秦桧由于自身处境艰难,主动让冯楫推荐张浚,借此揣测高宗的和战态度。李心传之所以采纳《挥麈后录》之说,是因为“楫素附和议,以其去春所上书观之,恐不能然”[16]2540。欲考证李心传的推测是否可靠,关键要探明冯楫与张浚关系的变化、冯楫的政治主张脉络以及高宗不用张浚的原因。

(一)冯楫与张浚的关系

冯楫于苗刘叛乱中崭露头角,这也是冯楫与张浚产生联系的开始。“先是秘书省正字冯楫尝与直龙图阁黄槩、军器监叶宗谔密议,欲说二贼,令自请复辟。宗谔以为然,因市小舟欲见浚于平江,而不得出。”[16]514由记载可知,冯楫虽联系张浚失败,但其说服苗刘归降的勤王之志却并未被挫败。不久,冯楫又积极向朱胜非献策,却遭到拒绝:“‘大计已定,诸军初无疑阻,若擅入营寨生事,当收君下狱。’楫惧而退。”[16]522据《临安录》所载,最终仍是冯楫说服苗刘两人归降:“冯楫见傅于军中,且贻傅、正彦书……傅、正彦唯唯。”[16]529但这条史料未被《秀水闲居录》收录,这也进一步说明冯楫并不被朱胜非所重视。苗刘之乱被平定后,朝中亦鲜有人提及冯楫功绩。不久,张浚从高邮归来,向高宗引荐了人微言轻的冯楫,高宗以之为尚书司勋员外郎[16]580。同乡人张浚的引荐无异于雪中送炭,得到机会升迁的冯楫对张浚心存感激,张浚则顺水推舟扩大了自己的政治势力。

此后,张浚也一直影响着冯楫的仕途,绍兴元年(1131)七月“川陕宣抚使张浚以……朝散郎、知巴州冯楫为利州路提点刑狱公事”[16]973;绍兴三年(1133)六月“浚……寻又以左朝散郎、利州路提点刑狱公事冯楫权枢密院计议官”[16]1291;绍兴四年(1134)二月,“浚至,遂留左朝散郎权枢密院计议官冯楫为荆湖抚谕”[16]1395。试想,冯楫长期主和,主战派张浚为何会与其结为政治裙带关系?事实上,冯楫的政治主张存在一个变化。

(二)冯楫政治主张的变化

冯楫改变政治主张的契机是绍兴七年(1137)张浚的下野,当时张浚因淮西兵变被频繁弹劾,高宗亦萌生将其贬至岭南之心,这直接牵扯到张浚集团的命运,时任工部员外郎的冯楫与祠部员外郎勾龙如渊和都官员外郎冯康国“至都堂,三人见鼎,皆踧缩”[16]2149。同年十月庚子,“都官员外郎冯康国乞补外。赵鼎奏:自张浚罢黜,蜀中士大夫皆不自安”[16]2150。张浚集团人人自危的处境使冯楫被置于风口浪尖,绍兴八年(1138)正月,御史中丞常同弹劾冯楫“谄事张浚,有同仆隶。浚罢宣抚还朝,楫作疏头,抄敛属官、监司、郡守钱物以献于浚”[16]2193,这导致宗正少卿冯楫外放剑州。同年三月,“直秘阁、新知剑州冯楫落职”[16]2204。常同再论冯楫之罪:“四川自靖康以来七年,上供皆因军兴诸处截用,楫献策于浚,再行科敛。”[16]2204绍兴八年(1138),宋金和议的苗头为冯楫提供了一个东山再起的契机,他趁机迎合高宗的和议心理:

“陛下少降其礼,而能返父母兄弟、族属臣民于旧都,还祖宗境土于版籍,复宗庙陵寝于邦内,一举而兼备孝、弟、仁、慈之四德……臣愿陛下谕使人笃于讲和,勅将帅严于修备,责效于使人,归功于将帅,降礼以成和议,严备以固和好……’上览疏,即日除楫故官,与王伦偕见使人议事。”[16]2325-2327

希望促成和议的高宗屡屡受阻于主战派,此时冯楫所提及的“孝、弟、仁、慈”恰好迎合了宋高宗“太后春秋已高,朕朝夕思念,欲早相见”[16]2236的“尽孝之心”,而这与绍兴七年(1137)张浚所主张的“天子之孝,与士庶不同。必以仰思所以承宗庙、奉社稷者”[16]2036相悖。当时正是张浚因淮西战事声望甚隆之时,冯楫怎会与自己的政治靠山意见相左?绍兴八年(1138),张浚集团分崩离析,冯楫一改从前主战立场,得以官复原职,他的政治庇佑从昔日的依托权臣变为将顺上意。

绍兴十年(1140),金人背盟使主和派的政治成果集体破产,冯楫此时荐张浚,实际上带有政治自救的意味。若张浚能在此时重回中枢,凭借两人昔日的裙带关系与自己的推荐之功,冯楫不仅可以减轻自己因主和而要承担的政治责任,也可依托张浚东山再起。从该政治逻辑来看,《遗史》所记符合人情。胡昭曦认为,冯楫虽因荐张浚而落职,但正因他替秦桧试探渊衷,自己才在秦桧主政时期有机会恢复到原任最高官职礼部侍郎的同等官品,直至去世。这正好体现了秦桧对冯楫的报答。所以,胡昭曦更认同《挥麈后录》的记载[21]。笔者以为,绍兴十年(1140)时秦桧的政治生命晦暗不明,故无法揣测冯楫此时的政治选择。如果冯楫确为秦桧揣测渊衷的棋子,那么此时他与秦桧站在一条战线上,荐张浚失败应当不会导致“楫大沮”。从冯楫历来的所作所为判断,他更像是一个胆小却又“欲展宏图”的投机派。冯楫此时荐张浚,正是执行了高宗之前所言,忠义旧臣若能建攘外之功,则“前愆往咎,一切涤除”[16]2539的政策。他先向秦桧提及复用张浚,得到秦桧认可后再向高宗建言,这无疑使自己坐拥进退之路,即使张浚难被启用,秦桧也会念及自己的政治恩情。冯楫的政治主张既然随着时局不断变动,那么李心传质疑《遗史》的最根本之理由——冯楫前后立场相悖则难以站稳脚跟。

(三)“上久知张浚败事”是否成立

淮西兵变导致的军事损失成为高宗与张浚之间一道很深的裂痕,高宗甚至不再念及张浚勤王之功:“鼎曰:‘浚已落职。’上曰:‘浚误朕极多,理宜远窜。’鼎曰:‘浚母老,且有勤王大功。’上曰:‘勤王固已赏之为相也,功过不相掩。’”[16]2148“浚误朕极多”与“上久知张浚败事”前后连贯,恰好说明张浚失去高宗信任的原因。

“张浚误事”的阴影一直弥漫在高宗心中,作为昔日张浚党羽的冯楫举荐张浚的行为很难不触动高宗的神经。绍兴三十一年(1161)正月,当陈俊卿向高宗推荐张浚时,就首先表明自己非张浚党人,其次直击高宗对张浚的心结,开解高宗当年那个导致富平战败和淮西兵变的张浚早已今非昔比:

“浚忠义,且兼资文武,可付以阃外。臣素不识浚,虽闻其尝失陕服、散淮师,而许国之心,白首不渝。今杜门念咎,老而练事,非前日浚也。愿陛下勿惑谗谤,虽未付以大柄,且与以近郡,以系人心,庶缓急可以相及。上纳其言。”[16]3647

这就再次与《遗史》中“上久知浚败事”[14]199-200相对应,同年六月,陈俊卿继续向高宗举荐张浚:

“先是,俊卿复言张浚可用,上曰:‘卿欲用浚为何官?’俊卿曰:‘此在陛下。’上曰‘浚才疏,使之帅一路,或有可观,若再督诸军,必败事。’俊卿曰:‘人皆以浚为可,陛下何惜不一试之?’上首肯。”[16]3688

在这次交谈中,高宗袒露自己不用张浚的顾虑是不知其是否可堪重用,而陈俊卿进一步稳定君心,企图重新建立起高宗对张浚的信任。可见绍兴三十一年(1161)高宗对重新启用张浚的顾虑与绍兴十年(1140)张浚被拒绝启用的原因相同。隆兴初年,高宗仍告诫欲重用张浚的孝宗:“毋信张浚虚名,将来必误大计,他专把国家名器财物做人情耳。”[13]30因此,《遗史》中的“上久知张浚败事”极其关键地解释了高宗“宁至覆国,不用此人”的原因,而这疑虑也一直是君臣之间的芥蒂。

要之,冯楫的政治主张并非一成不变,他在追随张浚时主战,在张浚失势后又通过主和来赢取新的政治前途。首先,在绍兴十年(1140)战云密布的危机之下,冯楫顺应朝廷旨意举荐张浚,规避自己因主和破产而承担政治责任的风险,这合情合理。李心传忽略了冯楫政见变化的动态过程,仅以冯楫前后立场相悖的线性思维去质疑《遗史》的记载,实则有待商榷。其次,张浚多次误事引发的政治恶果是摧毁君臣信任的根本原因,“上久知浚败事”也成为张浚东山再起的绊脚石,而《挥麈后录》却未曾收录此句。《遗史》“朕虽亡国,不复见张浚”一语虽带有情绪化色彩,但高宗对张浚的态度却未走向终身弃之不用的极端境地。因此,《遗史》的记载比《挥麈后录》更符合历史真实。

四、《朱子语类》的记载

《朱子语类》所载“朕宁亡国,不用张浚”的背景发生于秦桧去世之后,即绍兴二十五年(1155)十月以后,推荐者也直接从冯楫变为“有荐者”。在这段史料之后,又有这样一段话:

“问:‘秦相既死,如何又却不更张,复和亲?’曰:‘自是高宗不肯。当渠死后,乃用沈该、万俟卨、魏道弼,此数人皆是当时说和亲者。中外既知上意。未几,又下诏云:和议出于朕意,故相秦桧只是赞成。今桧既死,闻中外颇多异论,不可不戒约。甚沮人心。’”[19]3162

这段语录所谈论的政治背景很可能发生在绍兴二十六年(1156)三月。因为当年三月二十一日,“诏访闻和州有人伪撰诏书”[16]3282。李心传认为“此当是言召用张浚”[16]3282。此时距秦桧去世仅隔数月,秦系主和派官员仍占据中枢,故拥护张浚的声音出现于地方的可能性更大。三月二十五日,高宗下诏向内外声明主和方针不会动摇:

“近者无知之辈遂以为(讲和之策)尽出于桧,不知悉由朕衷,乃鼓唱浮言,以惑众听,至有伪造诏命,召用旧臣,献章公车,妄议边事,朕实骇之……自秦桧死,金国颇疑前盟不坚。会荆鄂间有妄传召张浚者,敌情益疑。”[16]3284

此时,高宗拒绝启用张浚的根本缘由是顾虑主战派的重新出山会影响宋金关系。时人皆认为主和为秦桧主张,高宗所言无疑向世人宣告张浚的主战主张和朝廷路线相左,以此安抚内外之心。与其说此时高宗拒用张浚是对张浚个人的否定,倒不如说是对主战路线的否定。但无论是“不用张浚”还是“不复见张浚”都显然是高宗个人对张浚的情绪化否定,将“宁至覆国,不用此人”的诞生定位于绍兴二十六年(1156)则不太恰当。

要之,绍兴二十六年(1156),朝廷政治动向模糊不清,在这种急需安抚人心和稳定宋金关系的情形下,高宗所言“朕宁亡国,不用张浚”徒增内外疑虑,实非明智之举。“亡国”无外乎两种情况:一是外敌入侵以致国破家亡,一是权臣弄国与权柄易主,南宋初年自然更符合前者。因此,《遗史》所载的背景和缘由更符合“朕虽亡国,不复见张浚”的历史语境。

宋人载录“宁至覆国,不用此人”的10则史料,可归纳为5个版本。其中《鹤林玉露》与《齐东野语》因史源模糊和考证不严谨等缺陷最先被排除。《朱子语类》的记载则不符合历史语境。当朝廷政治路线不明时,政府应当向内稳定人心,向外传递主和路线不变的信号,而不是用“宁至覆国,不用此人”这种情绪化宣泄来增添政治猜忌。《遗史》与《挥麈后录》的记载背景最为接近,即绍兴十年(1140)金人背盟,冯楫向高宗荐张浚遭拒。但《遗史》有两处存疑:一是作者赵甡之与张浚有杀父之仇,恐其所记不实;二是李心传质疑《遗史》中冯楫前后战和立场不一。细析可知,赵甡之虽为赵哲之子,但他是一位客观的史家,且《遗史》之记载被《要录》和《会编》所征引,故赵甡之对此语记载应非报复之举。此外,冯楫的政治主张具有变动性。从前冯楫依附张浚主战,张浚集团崩溃后他又迎合上意主和,此时他又主动荐张浚,是为自己主和破产找寻新的政治出路。而《遗史》所记“上久知浚误事”不仅是高宗弃用张浚的原因,亦是高宗复用张浚的顾虑。因此,《遗史》和《会编》所记版本最符合历史真实。

注 释:

① 张其凡认为《遗史》成书于隆兴二年十月之前,笔者认为应当在隆兴二年十二月之前,对此后文有详细论述。