肠道菌群对围产期母猪能量失衡的影响及作用机制

2021-08-09张龙林谭碧娥范志勇

张龙林 李 浩 谭碧娥 范志勇

(湖南农业大学动物科学技术学院,长沙 410128)

母猪养殖是现代规模化养猪生产的核心环节,母猪健康状况和繁殖性能是影响猪场经济效益的关键。母猪围产期是妊娠期向哺乳期的过渡阶段,泛指妊娠后期与哺乳前期的结合时期(分娩前10天至分娩后10天)。母猪在“妊娠后期—分娩—哺乳”这一过程中,伴随着自身生理状况与外部环境的迅速变化,分解与合成代谢持续旺盛,机体氧化应激加强。这一短暂阶段所发生的剧烈变化,常使母猪机体无法及时做出适应性的调节,进而引发其能量代谢紊乱,集中表现为母猪厌食、母胎竞争养分和产程延长。以厌食为标志,分娩前后母猪能量代谢障碍发生率为30%~35%[1]。因此,针对母猪围产期能量代谢特征来制定相应的营养策略,值得引起广大学者们的注意。

肠道中栖息着的大量肠道菌群影响着饲粮消化、营养物质吸收和能量供应,并能调控宿主正常的生理功能及疾病的发生,与宿主存在互利共生的重要关系[2-3]。在围产期,肠道菌群的特征性变化可能是加剧母猪能量代谢障碍的重要外源因素,这使其成为调控母猪围产期能量平衡的重要靶点。因此,本文就母猪在围产期阶段自身生理变化、饲粮结构特点及肠道菌群特征进行剖析,以探讨围产期母猪易发生能量代谢障碍的原因,旨在为母猪能量平衡的调控和相关研究提供参考。

1 母猪围产期生理特点

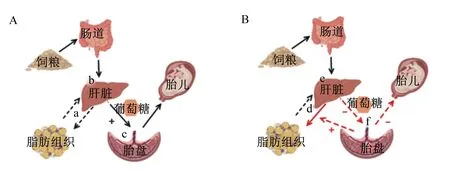

围产期阶段是母猪由妊娠期向哺乳期转变的过渡阶段,即妊娠后期与哺乳前期的结合。在分娩开始之前,为满足宫内胎儿的快速发育和完善乳腺功能,母猪的代谢负荷不断增加,处于能量正平衡阶段,也是能量代谢障碍的发生阶段。而分娩结束之后,母猪生理趋于单一,即以哺乳为核心消耗能量,处于能量负平衡阶段,也是能量代谢障碍的恢复阶段。能量正平衡及能量负平衡和围产期结局有着密不可分的关系,能量失衡现象的发生不但对胎儿及新生仔猪健康产生不良影响,还对母猪妊娠特有疾病的发生和发展具有促进作用。相对而论,维持分娩前母猪机体的能量平衡是影响后续繁育能力的关键,因此下文主要分析母猪在妊娠后期的生理特征,主要包括肠道、肝脏、脂肪组织和胎盘等参与母猪能量分配的主要器官或组织,并分别就其在能量平衡中所处位置和相互关系进行分析(图1)。

图A表示理想状态下的能量分配特征:a)脂肪相对趋于以FFA的形式动员,背膘沉积减弱;b)血液中的FFA主要被肝脏利用(β氧化>50%),肝脏正常向外周组织供应葡萄糖;c)胎盘正常转运葡萄糖给胎儿发育提供能量。图B表示常见生产状态下的能量分配特征:d)能量相对趋于沉积,背膘沉积加速;e)肝脏FFA利用下降,肝细胞葡萄糖代谢量和FFA合成上升,向外周组织供应葡萄糖能力减弱;f)胎盘转运能力下降,胎盘代偿性增长(脂毒性),进一步消耗本该分配给胎儿的能量,并加剧能量和背膘的沉积。+表示增强,-表示减弱。

1.1 肠道

肠道不仅是营养物质消化吸收的场所,也是消耗能量的主要器官之一。对母猪而言,肠道总长可达28 m以上,占据母猪体重的3%~6%,因此肠道本身即消耗大量能量,每日能量消耗占机体的20%~35%,氧消耗约占30%。同时,作为机体最大的免疫器官,肠道时刻与外源抗原接触,其中发生的免疫反应也是影响肠道能量代谢的重要因素。在影响肠道免疫机能的诸多因素中,肠道菌群可通过影响肠上皮细胞代谢和紧密连接蛋白表达、刺激黏蛋白分泌和免疫细胞的免疫应答以调控肠屏障功能,进而改变宿主炎症反应[4]。菌群代谢物,如短链脂肪酸(short chain fatty acid,SCFA)、胺类和胆汁酸(bile acid,BA)等,是连接肠道菌群和宿主代谢的“桥梁”,不仅对肠道细胞具有刺激作用,还可随体液进入肝脏等组织,进一步参与调控机体的能量代谢。此外,微生物细胞的结构物质,如脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)、肽聚糖等分子,在肠屏障功能下降时能够进入机体介导炎症反应和免疫应答,从而影响宿主能量代谢。

研究表明,不同肠段的菌群具有不同的结构和功能特征,前肠菌群和后肠菌群间存在显著区别。其中,前肠菌群主要与小肠上皮细胞的氨基酸代谢、免疫疾病和癌症的生成等有关,而后肠菌群则主要影响和反映宿主营养物质和能量代谢的特征[5]。因此,选择更接近后肠菌群尤其是结肠菌群结构的粪便菌群进行分析,在研究母猪肠道菌群和宿主间能量代谢的互作关系方面具有相对的合理性。在母猪妊娠过程中,肠道菌群随着分娩临近呈现进程性变化,进而参与母猪的能量代谢。在门水平上,厚壁菌门(Firmicutes)和拟杆菌门(Bacteroidetes)是母猪后肠中的优势菌群,可占据总菌群丰度的90%以上,二者的比值(F/B)与宿主脂肪沉积密切相关。研究表明,相比妊娠前期(妊娠第30天)和中期(妊娠第60天),母猪在妊娠末期(妊娠第110天)粪便中厚壁菌门的丰度显著降低(依次为54.76%、57.12%和41.98%),拟杆菌门丰度显著升高(依次为26.27%、25.05%和35.25%),F/B显著降低(依次为2.08%、2.28%和1.19%)[6];而母猪相应表现为体重和背膘厚度显著上升,炎症因子和脂代谢激素亦相应发生变化。此外,较妊娠前期和中期而言,围产期母猪肠道菌群在属水平上表现为有益菌丰度相对下降,条件病原菌丰度相对上升,即大肠杆菌(Escherichiacoli)、梭状芽孢杆菌(Clostridia)、红蝽杆菌科(Coriobacteriaceae)、变形杆菌(Proteus)等丰度增加,而乳杆菌科(Lactobacteriaceae)、双歧杆菌属(Bifidobacterium)等有益菌丰度相对下降[7-9]。优势菌群相对丰度的下降可加剧肠道氧化应激,引起肠道上皮分泌大量的活性氧(reactive oxygen species,ROS)。过量的ROS会直接攻击机体细胞内的DNA、脂质及蛋白质,使其功能和结构发生改变,进而诱发氧化应激引起母猪采食量下降和能量代谢障碍[10]。此外,随着分娩临近,母猪肠道受到免疫和激素的双重作用而引起通透性增加,使肠道菌群更易对宿主代谢产生影响,这可能是母猪在妊娠最后阶段易发生能量代谢障碍的潜在生理因素[11]。

1.2 肝脏

肝脏作为葡萄糖、蛋白质和脂肪三大营养物质代谢的枢纽,在机体能量分配方面居于主导地位。正常生理状态下,肝脏以三羧酸循环、糖原的合成与分解等生化反应为中间环节,实现对能量的储存或动员。即能量正平衡或采食后时,肝脏将机体暂时无法消耗的葡萄糖转化为肝糖原,多余的葡萄糖和生酮氨基酸转化为脂质并转运到外周组织中(主要是脂肪组织)以实现能量的储存。能量负平衡或葡萄糖供应不足时,肝脏通过增加游离脂肪酸(free fatty acid,FFA)的β氧化以满足自身的能量供应,并通过糖异生和肝糖原的动员途径来增加外周组织的葡萄糖供应,而在此过程中肝细胞对于FFA的合成减少。在妊娠过程中,母猪往往伴随着生理性的胰岛素抵抗,即随着分娩临近而血糖和胰岛素水平逐渐上升,肝脏对葡萄糖的利用能力下降[12]。FFA在肝组织的蓄集可能是导致肝细胞胰岛素敏感性下降的主要原因[13]。研究表明,围产期母猪肝脏的耗氧量显著增加,可达到母猪总耗氧量的40%,这可能由肝细胞中脂肪酸β氧化增加引起[14]。

目前肝脏糖脂代谢参与围产期母猪能量分配的机制尚不清晰,“肠源”因素和“胎源”因素均可能成为影响母猪肝脏能量代谢的关键。来自肠道的营养素和菌群代谢物通过门静脉随血液进入肝脏,进而影响肝细胞的糖脂代谢,这也在某种意义上使肝脏成为肠道的下游器官[15]。例如,LPS进入肝脏后会激活Toll样受体4(Toll-like receptor 4,TLR4)诱发其发生炎症反应,使得肝细胞糖代谢量和FFA合成量增加,而FFA的β氧化相对削弱[16-17]。另外,作为围产期能量消耗的主要器官,胎盘可反馈性地影响肝脏对能量的分配。由于宫内胎猪约2/3的体重增长于妊娠后期,母猪对于能量的需求增加促使饲粮饲喂量大幅上升。然而,宫内剧烈的合成代谢会产生大量ROS,当超过胎盘抗氧化系统的自净功能时,就会引起胎盘转运功能的显著下降,进而使母体摄入的过多能量无法顺利地转运给胎儿利用[18-19]。无法消耗的能量被肝脏转化成FFA,进一步合成甘油三酯沉积到脂肪组织中。由以上推论,FFA在肝脏中β氧化和从头合成两大生化反应的相对强弱可能决定母猪摄入能量的主要去路,即β氧化相对增强、从头合成相对减弱时或许更利于缓解母猪的能量代谢障碍。

1.3 脂肪组织

哺乳动物体内脂肪组织分为2类,即棕色脂肪组织(brown adipose tissue,BAT)和白色脂肪组织(white adipose tissue,WAT)。前者由于解偶联蛋白1(uncoupling protein 1,UCP1)基因的大量表达,使生物氧化中呼吸链和ATP生产解偶联,能量以热量形式散失;后者则主要为脂肪沉积的场所[20]。由于UCP1基因变异缺少,猪体内的脂肪都是WAT[21]。在母猪围产期阶段,机体不能利用的多余能量最终被运输到WAT中以脂肪形式沉积,导致脂肪组织出现肥大。近年来研究表明,WAT不仅仅作为能量储备场所,同时也具有旺盛的内分泌功能,可通过分泌激素参与机体的能量代谢[22]。瘦素和脂联素是脂肪组织分泌的2种主要激素。瘦素可抑制中枢神经摄食信号,进而抑制母猪能量摄入和增加能量消耗[23]。脂联素是一种胰岛素超敏化激素,可以增加促进骨骼肌细胞的脂肪酸氧化和糖吸收,并抑制肝脏的糖异生[23]。此外,脂肪组织可分泌肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)等细胞因子进而调节胰岛素分泌和下调胎盘功能[22]。然而,由于目前对脂肪组织分泌功能的规律和调控机制尚不清晰,脂肪组织在围产期母猪能量平衡中的参与作用仍有待进一步研究。

1.4 胎盘

胎盘作为维系母体与胎儿的枢纽,可以通过运输养分及排出代谢废物等影响母胎养分竞争及能量分配和代谢,其转运功能下降将直接导致胎儿由于营养不足而生长发育受阻。猪胎盘属于非蜕膜弥散型胎盘,正常妊娠过程中,胎儿完全依赖胎盘从母体转运营养素来生存。随着妊娠进行,胎盘基层脂质层厚度和胎盘褶皱显著增加,血管数量增多,以使其对营养物质转运能力增强,从而满足胎儿的快速发育[24]。在母猪妊娠后期,胎盘血管形成停止,但胎盘线粒体数目增多,氧化代谢增强[18],母体随之发生适应性变化,如子宫血流量增加[25],血浆中丙氨酸、高密度脂蛋白、FFA及二酰甘油含量增加[26],而这意味着母体此阶段代谢强度增强;同时,胎儿快速生长,代谢废物(尿素、尿酸、肌酐及肌酸等)产生增加[27]。以上结果导致母猪机体内的ROS水平达到高峰,加剧氧化应激进程,引起胎盘转运能力下降,最终影响胎儿的正常生长发育。

此外,胎盘也会通过分泌肽类或激素影响养分分配,进而影响母胎对养分和能量的竞争[28]。胎盘组织中氨基酸转运载体和葡萄糖转运载体作为调节胎儿营养物质供给的重要介质,受到来自于母体的葡萄糖、氨基酸及脂肪酸等营养素的影响。且胎儿生长发育异常与胎盘营养转运体活性的改变有关,而母体营养可能主要通过调节胎盘脂质和能量代谢来影响养分分配,进而影响胎儿的生长发育[29-30]。Père等[31]研究发现,母猪妊娠后期发生代偿性胰岛素抵抗,但葡萄糖含量未改变,而FFA含量急速上升。这提示妊娠期间母体肥胖会促使机体脂肪分解和动员增强,进一步提高胎盘脂质水平,促进胎盘组织中的异位脂肪积累,形成脂毒性胎盘环境[32],反馈抑制胎盘转运能力,进而影响母猪能量代谢。因此,胎盘作为母胎养分分配的主要竞争场所,应当将养分更多地运输至胎儿以保证其快速发育;而围产期阶段母猪体内ROS增多及脂溶性胎盘激素的增加,会引起胎盘营养物质转运能力下降,进一步利用脂肪酸进行代偿增殖,使胎儿养分供应不足,胎盘效率下降,并形成一定的恶性循环。

2 肠道菌群对围产期母猪能量代谢的影响及潜在机制

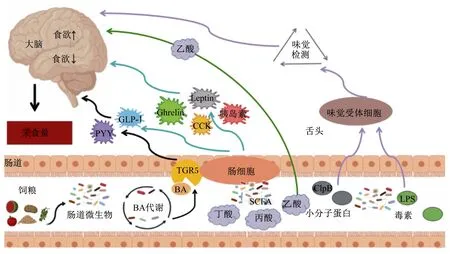

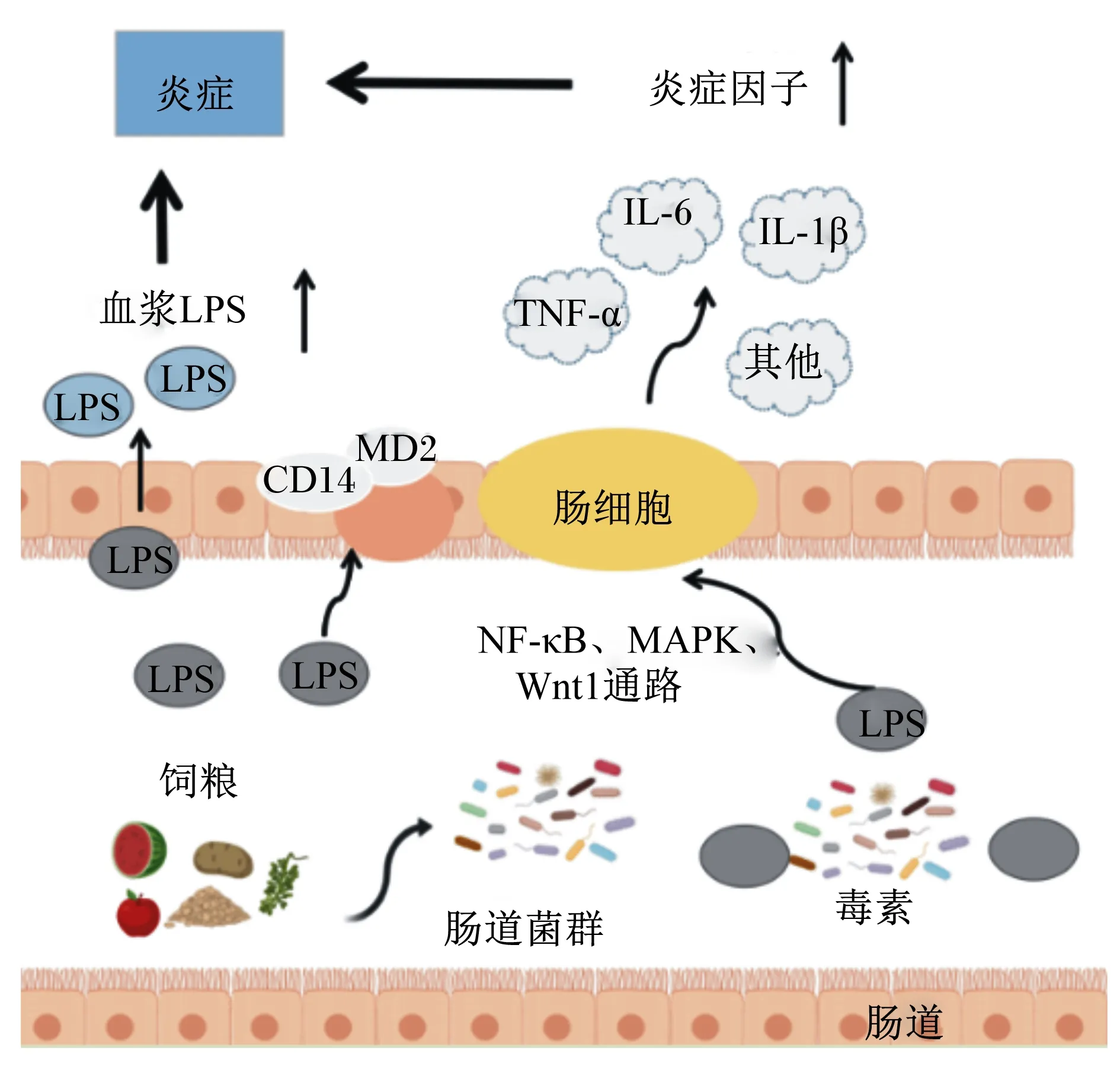

肠道菌群作为机体的“第九大系统”,可以通过多种机制影响宿主代谢,是调控机体能量代谢的外源性靶点。在母猪围产期阶段,肠道菌群及其代谢物(主要为BA和SCFA)可以分别影响母猪的采食量、脂肪沉积及炎症反应等,多种途径参与调控宿主机体的能量代谢(图2至图4)。

BA:胆汁酸 bile acid;SCFA:短链脂肪酸 short chain fatty acid;TGR5:G蛋白偶联胆汁酸受体1 G protein-coupled bile acid receptor 1;PYY:酪酪肽 peptide YY;GLP-1:胰高血糖素样肽-1 glucagon-like peptide-1;CCK:胆囊收缩素 cholecystokinin;Leptin:瘦素;Ghrelin:胃饥饿素;ClpB:酪蛋白分解蛋白酶B caseinolytic protease B;LPS:脂多糖 lipopolysaccharide。

BA:胆汁酸 bile acid;SCFA:短链脂肪酸 short chain fatty acid;FiaF:饥饿诱导脂肪因子 fasting-induced adipocyte factor;TMAO:氧化三甲胺 trimethylamine-N-oxide;VLDL:极低密度脂蛋白 very low density lipoprotein;SREBP-1:甾醇调节元件结合蛋白-1 sterol regulatory elemental binding protein-1;ChREBP:碳水化合物应答元件结合蛋白 carbohydrate response elemental binding protein;FXR:法尼酯衍生物X受体 Farnesoid X receptor;Acc:乙酰辅酶A羧化酶 acetyl-CoA carboxylase;Fas:脂肪酸合成酶 fatty acid synthase;AMPK:磷酸腺苷活化蛋白激酶 adenosine monophosphate-activated protein kinase;GPR41:G蛋白偶联受体41 G protein-coupled receptor 41;GPR43:G蛋白偶联受体43 G protein-coupled receptor 43;LPL:脂蛋白脂酶 lipoprteinlipase;PKC:蛋白激酶C protein kinase C。

MAPK:丝裂原活化蛋白激酶 monophosphate-activated protein kinase;TNF-α:肿瘤坏死因子-α tumor necrosis factor-α;IL-1β:白细胞介素-1β interleukin-1β;IL-6:白细胞介素-6 interleukin-6;LPS:脂多糖 lipopolysaccharide;NF-κB:核转录因子-κB nuclear factor-kappa B。

2.1 采食量

机体能量的摄入离不开采食,而肠道菌群及其代谢物能够直接或间接影响神经内分泌系统,形成影响机体采食的信号,进而影响摄食行为,维持机体能量代谢的稳态。研究发现,G蛋白偶联胆汁酸受体1(G protein-coupled bile acid receptor 1,GPBAR1,也称TGR5)在肠内分泌细胞中高表达,而BA能够激活TGR5,导致外周释放酪酪肽(peptide YY,PYY)、胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1,GLP-1)等厌食激素[33-34],进而影响机体食欲。此外,肠道菌群代谢物与肠道内受体结合直接作用于肠内分泌细胞或迷走神经,调节机体食欲。研究指出,SCFA能够抑制组蛋白去乙酰化酶(histone deacetylase,HDAC)活性,提高组蛋白乙酰转移酶活性和促进血管收缩素合成,激活多种G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor,GPCR)如G蛋白偶联受体43[GPR43,也称FFA受体2(FFAR2)]和G蛋白偶联受体41[GPR41,也称FFA受体3(FFAR3)][35-36],刺激肠L细胞释放PYY、GLP-1,减缓肠道代谢物和营养物质传递时间,增加饱腹感。同时,SCFA能增加胆囊收缩素(cholecystokinin,CCK)、胰岛素、瘦素及胃饥饿素等外周激素的含量,反馈信号至大脑神经系统从而调节宿主食欲[37]。乙酸还能进入大脑中直接激活副交感神经系统中的迷走神经,发挥抑制食欲的作用[38]。除此之外,肠道代谢物还能通过肠上皮细胞移位进入外周循环发挥作用[39]。肠道菌群产生的氨基酸序列与各种食欲调节性脑肠肽序列相似,因此由其介导的信号通路也受到了免疫球蛋白的影响[40]。而免疫球蛋白又可以与大肠杆菌产生的小蛋白序列酪蛋白分解蛋白酶B(caseinolytic protease B,ClpB)相互作用,影响肠道屏障功能,引起机体发生免疫反应[37]。同时,肠道菌群产生的LPS也会通过肠道细胞发挥免疫作用[37]。这都很有可能由于引起味觉受体细胞分化减少和味觉检测下降,从而影响宿主食欲,导致采食量下降。

2.2 脂肪沉积

饥饿诱导脂肪因子(fasting-induced adipocyte factor,FiaF)是一种由肠上皮细胞分泌的内分泌调节信号因子,在肝脏和脂肪组织中也均有分布。其在机体内能激活血管生成素1受体(Tie2),抑制脂肪组织中脂蛋白脂酶(lipoprteinlipase,LPL)表达,激活富含甘油三酯的脂蛋白分解成FFA以供脂肪组织利用,从而抑制脂肪堆积[41]。同时,FiaF也与甾醇调节元件结合蛋白-1(sterol regulatory elemental binding protein-1,SREBP-1)和碳水化合物应答元件结合蛋白(carbohydrate response elemental binding protein,ChREBP)的表达有关。SREBP-1和ChREBP能够通过甾醇调节元件(sterol regulatory elemental,SRE)和碳水化合物反应元件(carbohydrate response elemental,ChoRE),参与介导肝脏对胰岛素和葡萄糖脂肪生成过程,调控机体脂质和葡萄糖代谢紊乱[42]。而肠道菌群能够介导围产期母猪脂质代谢相关基因的表达,调控机体能量代谢,进而参与母猪能量代谢紊乱机制,是脂肪沉积和储存的重要环境调节因子。研究发现,肠道菌群能抑制FiaF表达,从而加速甘油三酯代谢和促进脂肪沉积[43-44]。且肠道菌群在一定程度上也能够增强SREBP-1和ChREBP基因的表达,激活乙酰辅酶A羧化酶(acetyl-CoA carboxylase,Acc)和脂肪酸合成酶(fatty acid synthase,Fas)基因,从而起到促进脂肪酸的合成和脂肪沉积的作用[45]。

同时,肠道菌群的代谢物在一定程度上也能影响机体的脂质代谢,参与围产期母猪的机体能量调控的过程。有研究指出,SCFA能够降低肝脏Fas的活性,激活磷酸腺苷活化蛋白激酶(adenosine monophosphate-activated protein kinase,AMPK)活性,催化Acc的磷酸化,从而增加肝脏内脂质β氧化[46]。而肠道菌群的脂质代谢物胆碱能够转化为氧化三甲胺(trimethylamine-N-oxide,TMAO),导致由磷脂酰胆碱为主要成分的极低密度脂蛋白(very low density lipoprotein,VLDL)的含量降低,间接影响肝脏甘油三酯的储存量,引起机体肝脏脂肪变性,进而造成机体脂质代谢紊乱[47]。众多研究指出,机体的脂肪沉积在一定程度上也与肝脏中法尼酯衍生物X受体(Farnesoid X receptor,FXR)的作用有关,而FXR作为一种BA激活的核受体,能够改变BA在肠肝循环中的代谢途径,增加甘油三酯的消化吸收,减少FAA的氧化,进而参与BA合成和肝脏甘油三酯的蓄积过程[48]。另外,肠道菌群代谢物还能直接靶向作用于脂肪组织,参与机体的脂质代谢紊乱过程。有研究表明,SCFA转运至WAT后,能够与脂肪细胞GPR41/GPR43结合,激活蛋白激酶C(protein kinase C,PKC),抑制发挥胰岛素活性的关键过程——PKC的磷酸化,3-磷酸肌醇激酶活性抑制增加,从而参与胰岛素介导的脂肪细胞脂肪积累,抑制脂肪分解,促进脂肪细胞的分化[49]。

2.3 炎症

机体生成炎症介质是一个高耗能的过程,因此机体的能量代谢和炎症的发生密切相关。而肠道菌群及其代谢物在一定程度上能够参与母猪围产期炎症反应过程,调节免疫系统,进一步影响母猪能量代谢调控。LPS是肠道中革兰阴性菌细胞壁最外一层的组成成分,可通过特殊的脂质转移蛋白(LPS结合蛋白)与细胞表面CD14受体和MD2受体结合后被分裂成能与TLR4结合的单体分子,从而激活LPS相关信号通路对肠道细胞发挥作用。有研究指出,LPS能够通过核转录因子-κB(nuclear factor-kappa B,NF-κB)、丝裂原活化蛋白激酶(monophosphate-activated protein kinase,MAPK)及Wnt1等信号通路诱导肠上皮细胞分泌大量的TNF-α、白细胞介素-1β、IL-6等炎症因子,抑制细胞间的紧密连接蛋白——闭合小环蛋白-1(zonula occludens-1,ZO-1)和闭锁蛋白(occludin)表达,损伤肠道屏障,从而增加肠道通透性,导致机体能量代谢发生紊乱[50-51]。同时,血浆中LPS含量升高,也会导致机体发生代谢性内毒素血症,引起强大的免疫系统反应和全身性炎症的发生[52]。而肠道菌群及其代谢物在一定程度上可以增强机体的肠道屏障,缓解炎症反应的发生。大量研究证实,肠道中的双歧杆菌能够抑制LPS,减少血浆和脂肪组织中炎症因子含量[53]。同时,肠道代谢物SCFA也已被证明可以改善肠道屏障损伤,进而缓解机体炎症[54]。研究发现,丁酸被上皮细胞表面受体GPR41识别后,能够通过MAPK介导的信号通路来促进机体对炎症反应的应答[55]。

3 饲粮结构变化对围产期母猪肠道菌群的影响

肠道菌群可能是影响母猪能量代谢的关键要素,而饲粮是影响菌群结构的首要外源因素。研究指出,肠道菌群对于饲粮结构的变化存在一定的适应期[56],当饲粮结构变化速度大于机体肠道菌群适应速度,将直接引起母猪肠道菌群的剧烈变化,进而引发肠道菌群紊乱。母猪围产期阶段,饲粮从妊娠饲粮更换为哺乳饲粮,饲粮中纤维减少、蛋白质增加的结构变化引起母猪肠道菌群发生紊乱[57]。饲粮中的纤维经结肠微生物发酵分解产生大量的乙酸、丙酸和丁酸等SCFA,通过肠道黏膜吸收入血液发挥作用。作为肠道菌群产生的主要代谢物,SCFA被认为是能量平衡、肠道炎症信号和胰岛素敏感性的重要调节因子。研究指出,当纤维含量较低时,肠道中的SCFA含量减少,通过改变GPCR蛋白信号及HDAC的抑制程度,影响多种免疫细胞调节肠黏膜免疫,增加肠道通透性,最终导致机体能量代谢紊乱和多种炎症疾病的发生[36]。

此外,饲粮中的蛋白质经由肠道菌群降解并发酵产生氨、胺类、酚类、吲哚类及支链脂肪酸,而高蛋白质饮食会提高肠道内pH,增加肠道菌群的多样性及罕见菌属的比例,且会降低SCFA总产量,特别是乙酸盐和丙酸盐[58-59]。此外,未被前肠分解利用的过量蛋白质进入后肠中继续被微生物发酵,氨基酸(鸟氨酸/精氨酸、精氨酸、赖氨酸、酪氨酸和组氨酸)经由结肠细菌分解产生腐胺、胍丁胺、尸胺、酪胺和组胺等毒性胺类物质,损害肠壁组织和加快肠蠕动,肠道通透性增加。因此,高蛋白质和低纤维的不合理饲粮结构或饲粮结构转变过快会诱发肠道菌群发生变化[60],这是引起母猪能量代谢障碍的关键。

4 小 结

围产期阶段的母猪能量代谢失衡是制约其繁育成绩的关键因素,而对于肠道菌群作为外源性因素影响母猪能量代谢的机制现如今研究还比较少,未来研究将可能主要针对以下几方面进行:1)肠道菌群对机体能量代谢的调控机制研究,特别是肠-肝轴、肠-脑轴的机制深入阐明;2)细胞线粒体层面对机体能量代谢稳态的分子调控机制;3)动物能量代谢紊乱的相关疾病,如胰岛素抵抗、氧化应激和酮症等的外源营养干预技术及其对畜禽主要经济性状的影响机制等方面的研究。