医疗器械的清洗、消毒和灭菌标准化概述

2021-08-07王开湘李晓婷姚晨之

薛 伟 王开湘 李晓婷 姚晨之

(1.中轻日用化学检验认证有限公司,山西太原,030001;2.全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会,山西太原,030001;3.国家洗涤用品质量监督检验中心,山西太原,030001)

近年来,我国国民生产总值持续处于高速发展状态,医疗器械相关技术同样经历着日新月异的发展与进步。衡量现代医疗机构水平能力的重要标志之一就是医疗器械的规模与质量等。随着高精密度尖端医疗器械在各级医院中日渐广泛的使用,居民健康安全得到进一步保障,整体医疗水平的提升得以持续推动。在使用医疗器械时,其清洁、消毒、灭菌情况对是否能够充分发挥其作用影响巨大。使用清洗消毒不彻底、未完全灭菌的器械,可能导致患者伤口感染恶化,甚至造成死亡等极端现象。

医疗器械是指:为了达到对疾病、损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿;对解剖或者生理过程的研究、替代、调节;对妊娠的控制;对人体样本进行检查的目的,其用于人体体表及体内的作用不是通过药理学、免疫学或者代谢的手段获得(但是可能有这些手段参与并起到一定的辅助作用),单独或者组合适用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需要的软件的总称[1]。本文中涉及的医疗器械主要是指可回收的硬件设备,不包括一次性用品和软件等。

医疗器械相关法律、法规、标准等的发布实施,可有效规范各个环节,降低风险,保障使用者的安全。本文对医疗器械清洗消毒过程相关的标准进行汇总整理,包括:清洗消毒灭菌过程、清洗消毒剂、效果评价方法、管理等,以期降低医疗器械使用风险,强化医疗质量,保障医疗过程安全和医患人员的健康。

1 流程

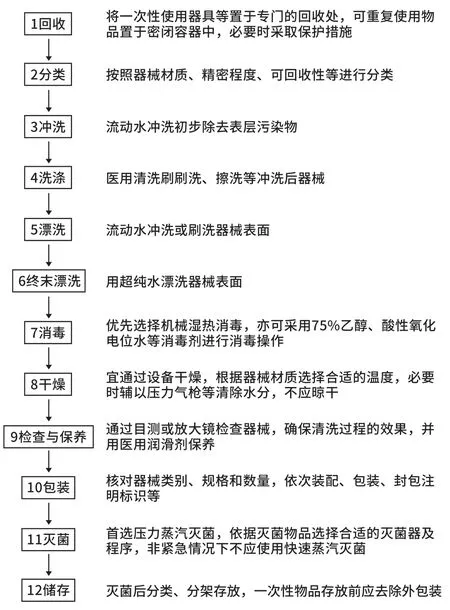

污染的医疗器械先后经历回收、清洗、消毒、灭菌等环节进行处理[2],方可到达最终的使用场所。根据WS 310.2—2016《医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》的规定,医疗器械的清洗杀菌总流程如图1所示。

图1 医疗器械清洗、消毒、灭菌流程

使用过后的污染医疗器械置于密闭容器中,由医院消毒供应中心(central sterilized supply department,CSSD)转运至清洗回收中心去污区等待处理。对于精密器械等特种器械,必要时采取相应的保护措施。对于表面附着有不明传染性感染源等的器械,应双层密封包装并在表面标注清楚具体情况,由CSSD单独回收。运送至CSSD后,需要先依据器械尺寸、精密程度、材质等进行分类、清点、核查,才能进行清洗操作。清洗操作通常包括冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗四个环节,可以通过人工清洗或者机械清洗。对于常规性器械,优先选择效率更高的机械清洗;对于较为精密、复杂、污垢较重等器械,直接进行机械清洗污垢通常去除不完全,需要先通过手工清洗的方式处理大多数污垢。在去污区的工作人员,需要严格做好个人防护,如圆帽、口罩、防护服、专用鞋及手套等。手工清洗时,应在水面下进行操作,避免产生气溶胶。可拆卸的器械应先拆卸后使用配套工具清洗。该过程可借助超声波清洗器等工具,清洗频率和时间应根据器械材质等设定。

清洗后的器械需进行消毒处理。消毒方式包括机械湿热消毒、酸性氧化电位水消毒、75%乙醇消毒等多种方式,以机械湿热消毒的应用更为广泛[2]。对于湿热消毒后直接使用的器械,处理温度通常不低于90℃,时间则是要求不少于2.5 min;对于消毒后还要进行灭菌处理的,温度可适当降低,但处理时间会随着温度的降低显著延长,如90 ℃处理1 min即可,但是75℃处理则至少需要30 min。

消毒后的下一步操作是干燥,干燥温度通常是根据器械材质设定的,如金属类干燥温度为70~90 ℃,塑胶类干燥温度为65~75 ℃,而不耐热的器械则可通过95%乙醇等进行干燥处理。干燥后的器械需检查确认清洗消毒效果,通常为目测或者是使用带光源的放大镜,检查重点则是其功能性和表面情况。清洗合格的器械用医用润滑剂保养,而不应使用非水溶性润滑剂。核对器械种类、规格、数量等后对其进行分类包装,最后用压力蒸汽灭菌器等对其进行灭菌。蒸汽灭菌器可分为下排气式灭菌器和预排气式灭菌器两大类。灭菌器操作流程详见图2。

图2 压力蒸汽灭菌器操作流程

除了上述压力灭菌操作,还有干热灭菌和低温灭菌等灭菌方式[2]。干热灭菌适用于耐热、不耐湿,蒸汽或气体不能穿透的器械灭菌,如玻璃器械。低温灭菌适用于不耐热、不耐湿的器械灭菌,常见方法包括环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、低温甲醛蒸汽灭菌。各种灭菌方法的特点将在后续部分进行讨论。

2 清洗剂和消毒剂

为了更好地对医疗器械进行清洗消毒,通常会添加清洗剂和消毒剂来强化效果。常见的清洗剂和消毒剂相关标准见表1。

表1 医疗器械用清洗剂和消毒剂相关标准

从表1可以看出,关于消毒剂的标准占据绝大多数,清洗剂标准仅有一项中国洗涤用品工业协会主导制定的团体标准。消毒液的配制应使用无菌水,使用中有效浓度应符合使用要求[3]。消毒液的作用原理各不相同,其浓度检测方法亦不同[4]。GB 27949—2020《医疗器械消毒剂通用要求》从原料、技术、检验方法、使用方法等多个方面对医疗器械用消毒剂进行了详细的规范。其中,消毒剂用原料应符合《中华人民共和国药典》(2015年版,四部)及相关标准的规定;产品有效成分、pH等理化指标应符合相关标准等的要求,检验方法依据《消毒技术规范》(2002年版)执行;消毒剂应与器械具有较好的相容性,不应或基本不腐蚀医疗器械。微生物杀灭效果、稳定性、相容性、毒理学安全性等的测定按照《消毒技术规范》(2002年版)及相关标准进行。同时,针对不同器械材质等给出消毒剂的使用方式。GB/T 26371~GB/T 26373对过氧化物类消毒液等产品进行规定,内容包括原料、技术指标、应用范围、检验方法等。二氧化氯等消毒剂对医疗器械具有较强的腐蚀性,建议谨慎使用。与消毒剂相关的标准还有GB/T 38499《消毒剂稳定性评价方法》、GB/T 38503—2020《消毒剂良好生产规范》以及GB/T 38850—2020《消毒剂原料清单及禁限用物质》等。

T/ZGXX 0003—2019将清洗剂分为含酶型和非酶型(不含酶)两大类,根据pH的不同又可以将其细分为碱性、中性和酸性产品。理化指标设定外观、耐热耐寒性、pH、腐蚀性、总固体含量、蛋白酶相对酶活力/含量、清洗力、泡沫性能、重金属、砷、甲醛、甲醇和微生物指标。清洗力的测定以试样依照产品使用说明稀释后溶液清洗标准清洗测试卡上模拟污染物,并以模拟污垢完全去除的时间作为洗净效果的评价标准[5]。

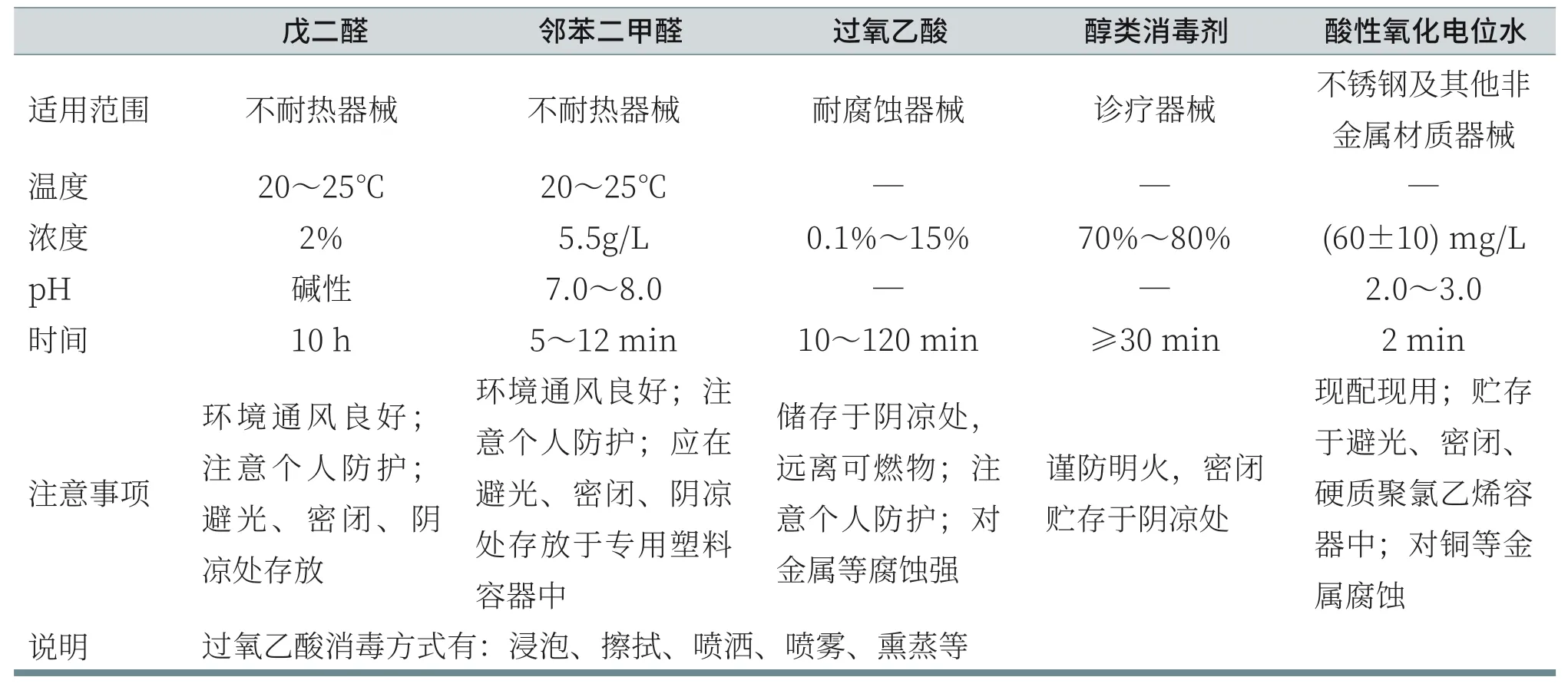

不同的消毒剂适用于不同的情况,消毒效果亦不尽相同。表2列出常见消毒剂建议的使用条件和使用过程中需要注意的事项。

表2 不同消毒剂使用条件及注意事项

3 设备

医疗器械的清洗、消毒和灭菌过程通常需要借助设备完成。表3列出主要的清洗、消毒及灭菌设备相关标准。

表3 医疗器械消毒、灭菌用设备相关标准

其中,设备可分为两大类:清洗消毒设备及灭菌器。清洗消毒设备相关标准主要是依据医疗器械类型进行分类的,包括内镜、制药器械、麻醉器械等。例如,GB/T 35267—2017《内镜清洗消毒器》规定软式内镜清洗消毒器的试验流程、方法及注意事项等。灭菌器根据其容积大小等可分为大型、小型;根据其智能程度可分为自动型和手动控制型;根据其样式可分为手提式、立式、卧式等。YY 1277—2016《蒸汽灭菌器 生物安全性能要求》对蒸汽灭菌器的生物安全性能试验方法等方面进行规定,使用过程中应结合GB 8599—2008《大型蒸汽灭菌器技术要求 自动控制型》、YY/T 0646—2015《小型蒸汽灭菌器 自动控制型》和YY/T 1007—2018《立式蒸汽灭菌器》,且具有更高的优先级。

医疗器械根据其应用场景的不同,具有不同的风险程度,风险等级的划分详见WS/T 654—2019《医疗器械安全管理》附录B。根据使用中造成感染的危险程度,可以将其划分为三类,即:高度危险性医疗器械、中度危险性医疗器械、低度危险性医疗器械[1]。如,用于外科手术治疗的内窥镜、医用磁共振成像设备等属于高风险医疗器械;心电图机、呼吸功能测试仪、胎儿监护仪等属于中风险医疗器械;理疗康复仪则属于低风险医疗器械。风险等级不同,其清洗、消毒、灭菌处理方法就不尽相同,具体处理方式的选择依据WS 310.1—2016《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》规定进行。

4 效果评价

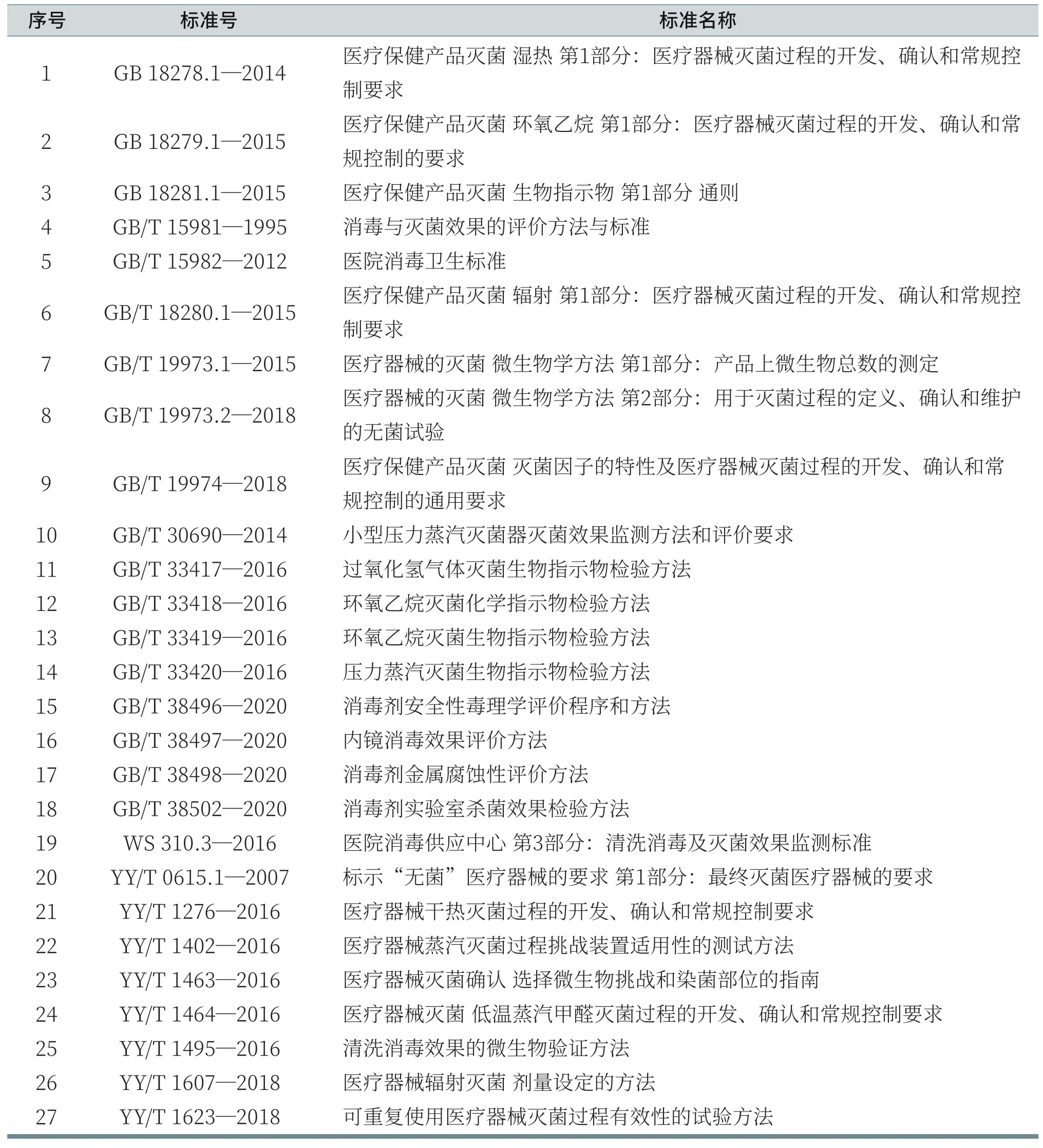

不同的器械清洗消毒方式各不相同,但是其目的均为除去污染物,并保证使用者的安全性。表4列举了医疗器械清洗消毒效果评价相关标准。

表4中所述标准可以分为两大类:方法开发建立相关标准,如GB 18278.1—2014、GB 18279.1—2015、GB/T 18280.1—2015、GB/T 19974—2018、YY/T 1276—2016、YY/T 1463—2016、YY/T 1464—2016;评价方法标准,包括GB/T 15981—1995、GB/T 15982—2012、GB/T 38497—2020、GB/T 38502—2020等。GB 18279.1—2015规定适用于环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌过程的开发、确认以及常规控制,包括环境、质量管理、设备、方法的探索及确认等。医疗器械清洗质量的监测主要包括日常监测、定期抽查、清洗效果评价。消毒效果的评价包括湿热消毒、化学消毒,监测方法及结果应符合GB 15982的要求[6]。灭菌方法有压力蒸汽灭菌、干热灭菌和低温灭菌。监测方法分为物理法、化学法、生物法三种。物理法监测内容包括记录温度、压力和持续时间等,温度在规定时间内达到设定值则为合格。化学法是指化学指示物在经过一个灭菌周期后,根据其颜色或形态变化判断是否灭菌合格。生物法根据灭菌方法的不同可以分为五种,通常需要同时进行阴性、阳性对照组试验。阳性对照组培养阳性,阴性对照组培养阴性,试验组培养阴性,判定为灭菌合格;阳性对照组培养阳性,阴性对照组培养阴性,试验组培养阳性,则灭菌不合格,同时应进一步鉴定试验组阳性细菌是否为指示菌或污染所致[7]。对于干热灭菌,测试管均为澄清则灭菌合格,否则不合格;对于难以判定的情况,培养后观察菌落形态,通过涂片染色镜检进一步判定,若无指示菌生长则合格,否则不合格。

表4 清洗消毒效果评价相关标准

高风险医疗器械使用前应灭菌,在灭菌操作后应无菌;中风险医疗器械在使用前应选择中高水平消毒,消毒操作后表面菌落总数应≤20 cfu/件(cfu/g或cfu/100 cm2),且不得检出致病性微生物;低风险医疗器械在使用前可选用中低水平消毒,消毒操作后表面菌落总数应≤200 cfu/件(cfu/g或cfu/100 cm2),且不得检出致病性微生物[3]。

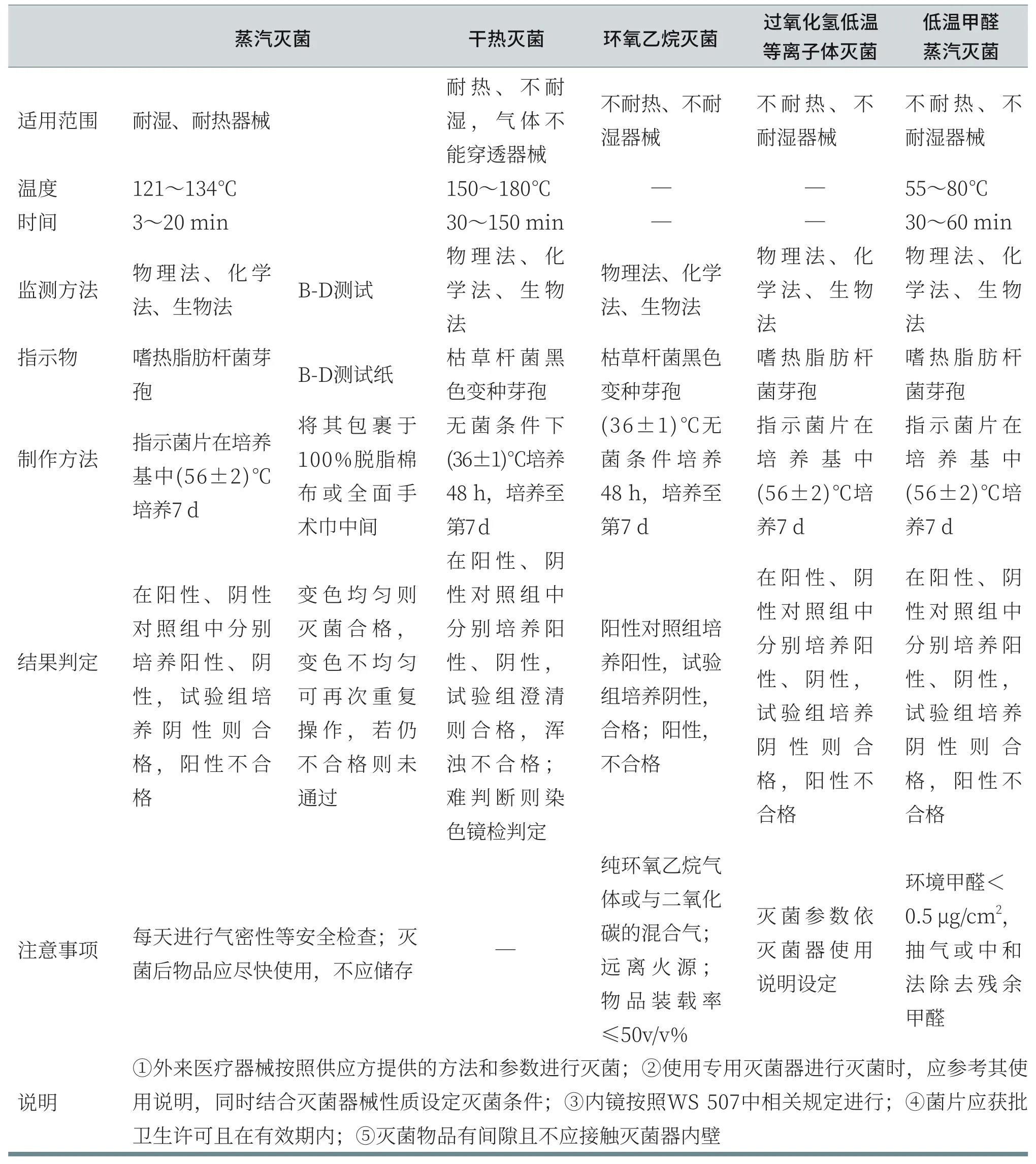

灭菌方法选用原则主要是依据待灭菌器械的性质决定,如耐热性、耐湿性等。对于特殊情况,如外来器械以及具有特殊结构的器械,可根据其特性选择合适的灭菌方法并设定合适的灭菌条件。表5介绍的主要是常用的几种灭菌方式及灭菌效果的评价,其中,监测方法以生物法为主。

表5 常用灭菌方式灭菌效果

5 管理类标准

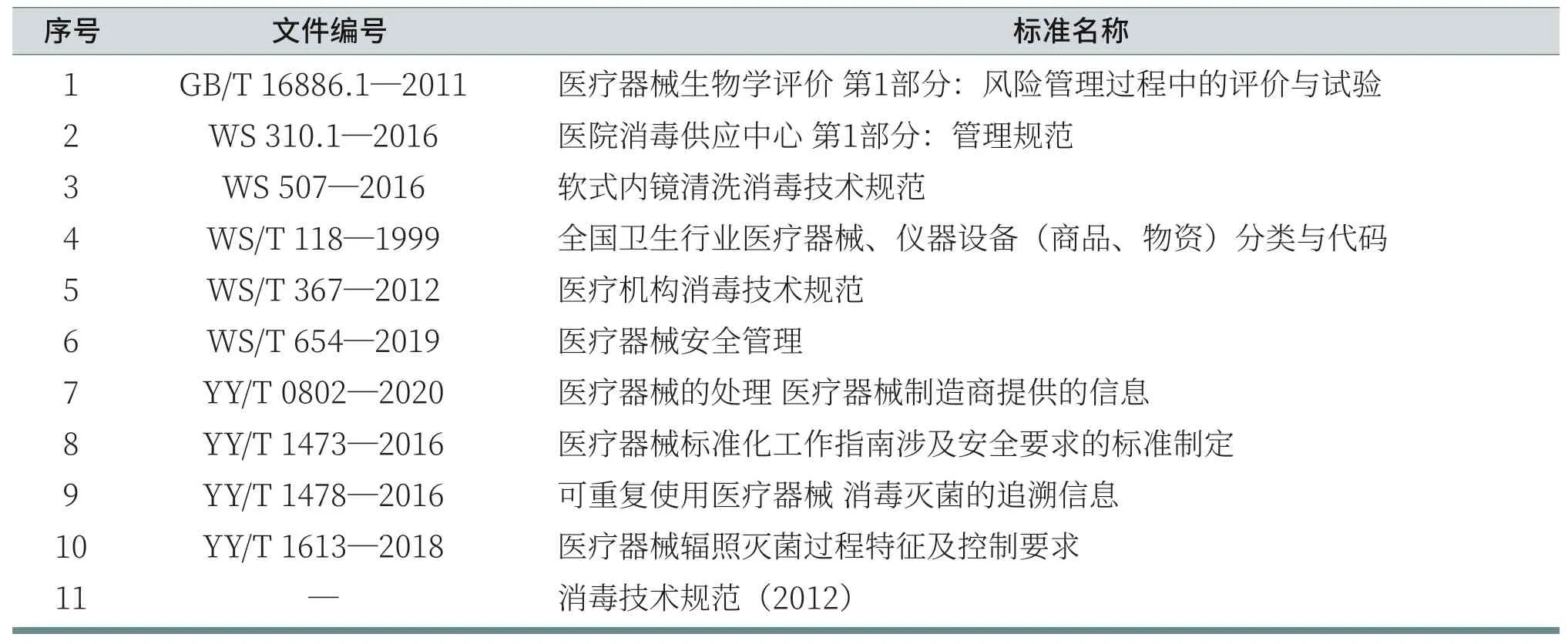

医疗器械能够安全使用,清洗、消毒、灭菌均是非常重要的环节,但完善的管理体系同样是相当必要的。良好的管理方式方法,对包括人员、环境、设备、耗材、供应商等进行合理的安排调整,可显著降低医疗器械出现风险的概率,从而在一定程度上避免医疗事故的发生。表6列出常见的医疗器械管理相关文件。

在表6中,GB/T 16886.1侧重介绍医疗器械风险管理过程的生物学评价,是一个指导性文件。WS 310.1对医院消毒供应中心的管理要求、人员要求、建筑要求、设备设施要求、耗材要求等进行规定。软式内镜,作为一类特殊的医疗器械,其管理规范在WS 507中描述。WS/T 118对医疗器械进行详细的分类,使其更加便于管理。WS/T 367规定医疗机构消毒过程的管理要求。WS/T 654规定医疗机构医疗器械在使用前及使用中期间的安全管理要求,包括组织架构、各级组织人员的职责、安全管理制度方法等。YY/T 0802、YY/T 1473、YY/T 1478和YY/T 1613分别对医疗器械的生产方、标准化过程、溯源性以及辐射灭菌过程等管理要素进行规定。《消毒技术规范》是目前使用频率最高的文件,文件涵盖消毒产品检验技术规范、医疗卫生机构消毒技术规范等多个方面。

表6 医疗器械管理类文件

6 展望

医疗器械的清洗、消毒、灭菌过程可有效去除其表面的污垢,杀灭附着的细菌等,是使用者远离感染等风险的必要措施,进而达到保障使用者健康与安全的最终目的。目前,医疗器械清洗、消毒、灭菌过程相关监管、监测等文件系统已经很完善。今后,可与时俱进地吸纳相关新技术、新方法等,同时对现有体系进行适当修正更新,简化操作流程、提升处理效率、增强过程中各物质的利用效率等,使过程更加绿色环保高效,可使医疗器械更好地起到服务作用。