托伐普坦联合养阴利水散结法治疗肝硬化顽固性腹水的效果分析

2021-08-07刘德福

刘德福

腹水是肝硬化常见并发症之一,其中顽固性腹水占总数5%~10%[1]。研究指出,肝硬化顽固性腹水患者机体循环功能明显下降,肾血浆血流量降低,肾小球滤过率减小,肝肾功能下降,威胁患者生命安全[2-3]。临床内科治疗多采取利尿、保肝、降低门脉压、对症支持治疗,虽具有显著近期疗效,但部分疗效反复,短期内可再出现大量腹水,效果欠佳。托伐普坦是一种血管加压素受体拮抗药物,具有一定选择性、特异性,其不同于常规利尿剂,只排水,不排钠,逐渐应用于顽固性肝硬化腹水的临床治疗中,且取得一定效果[4-5]。中医药能从辨证论治、标本兼治出发,同时具有多靶点、多环节作用,近年来在肝病、腹水等疾病应用中取得了显著效果[6-7]。中医认为,肝硬化腹水属中医“臌胀”范畴,为本虚标实之证,以水饮、湿热、肝肾阴虚较为突出,辨证为肝肾阴虚证,治疗应以滋肾柔肝、养阴利水为主[8-9]。基于此,本研究首次探讨托伐普坦联合养阴散结法治疗肝硬化顽固性腹水的效果,研究如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集2018年1月至2019年11月我院住院肝硬化顽固性腹水76例患者为研究对象,根据电脑随机数字表分组进行随机对照研究,观察组、对照组各38例。收集患者临床资料包括性别、年龄、肝硬化腹水病程、疾病类型、体质量指数(BMI)等资料。

1.2 诊断标准 西医诊断符合肝硬化诊断标准[10],且顽固性腹水的诊断参照国际腹水协会及肝脏病学会的定义[11-12]:经药物治疗4周后,腹水消退不满意,或不能防止早期复发,包括利尿剂难治性腹水及利尿剂抵抗性腹水。中医诊断符合《中医内科学》中肝肾阴虚证臌胀诊断标准[13]:腹部胀大如鼓,更有甚者脐孔突出,可见面及胸部红丝赤缕、手掌殷红、蟹爪纹;口干舌燥、面目俱黄、尿少尿黄、纳差、乏力、心烦失眠等;既往有内伤情志、饮食不节、肋痛等病史;舌质红绛、苔少或光剥,脉弦细数。

1.3 选取标准 纳入标准:符合上述中西医诊断标准;对本研究药物无过敏史;临床资料完整;知情本研究,并自愿签署知情同意书;Child-Pugh分级为C级。排除标准:免疫性、血管病、心源性、肾源性、癌性、结核性等原因所致腹水;合并心、脑、肺、肾等器官严重病变者;妊娠或哺乳期患者;严重精神疾病或神经功能障碍疾病患者;无法正常沟通交流者;本研究药物使用禁忌者;依从性差,私自停减药物或中途自愿退出者。

1.4 方法 两组入院后均给予病因治疗、护肝、利尿、抗感染、对症支持等常规治疗,并指导患者注意营养、休息,控制钠(日摄入量<6 g)、水的摄入量,间断性输注白蛋白10~20 g/d。对照组:给予托伐普坦 (浙江大冢制药有限公司,国药准字H20110115,15 mg)治疗,15 mg/d,口服,监测患者血钠浓度,可根据病情增加至15~60 mg/d,持续治疗4周。观察组:采用托伐普坦联合养阴利水散结法治疗,托伐普坦用法用量同对照组,养阴利水散结法药方组成,鳖甲15 g,生地黄20 g,丹参15 g,炙白术15 g,猪苓20 g,赤芍15 g,车前子15 g,党参20 g,枸杞子15 g,石斛10g,茯苓20 g,当归15 g,太子参10 g、桃仁10 g,地鳖虫5 g。由我院煎药室统一煎煮,真空包装,200 mL/袋。早晚温服,2袋/d。两组均持续治疗4周。

1.5 观察指标

1.5.1 疗效 每周进行一次腹水检测,探测腹水情况,治疗4周后进行疗效评估。根据症状、肝功能等进行疗效分级,显效:腹水完全消退,B超结果显示阴性,无移动性浊音,肝功能检测正常,症状体征基本消失;有效:腹水明显消退,B超结果显示少量腹水,有轻度移动性浊音,肝功能明显好转,症状体征得到明显改善;无效:腹水未见明显消退,症状体征及肝功能均无明显改善。显效、有效计入总有效率。

1.5.2 腹围、24 h 尿量、体质量 治疗前、治疗3 d、治疗1周、治疗2周、治疗4周后于早起饭前测量两组腹围、体质量,并收集统计患者24 h尿量。1.5.3 肝肾功能及肝纤维化 采集患者治疗前、治疗4周后4 mL空腹外周静脉血,常规离心处理(4 000 r/min,离心半径10 cm),取上清液-40 ℃保存待检。采用全自动生化分析仪检测肝肾功能指标,包括尿素氮(BUN)、血肌酐(Cr)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆红素(TBIL)、白蛋白(ALB)。采用放射免疫分析法及配套试剂盒检测层粘连蛋白(LN)、透明质酸(HA)、Ⅳ型胶原(ⅣC)、Ⅲ型前胶原(PCⅢ)。

1.5.4 复发情况 腹水消失后持续随访4周,统计两组复发情况。

1.6 统计学方法 采用SPSS 22.0软件包进行数据分析,计数资料用率表示,采用χ2检验。等级资料采用秩和检验,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

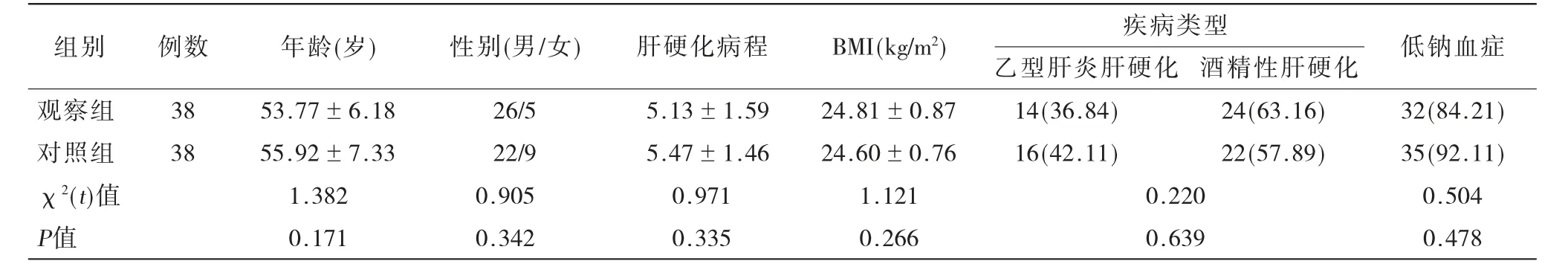

2.1 两组患者基线资料比较 两组年龄、性别、肝硬化病程、BMI、疾病类型、低钠血症等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者基线资料比较[(±s),n(%)]

表1 两组患者基线资料比较[(±s),n(%)]

组别 例数 年龄(岁) 性别(男/女) 肝硬化病程 BMI(kg/m2) 疾病类型 低钠血症乙型肝炎肝硬化 酒精性肝硬化观察组 38 53.77±6.18 26/5 5.13±1.59 24.81±0.87 14(36.84) 24(63.16) 32(84.21)对照组 38 55.92±7.33 22/9 5.47±1.46 24.60±0.76 16(42.11) 22(57.89) 35(92.11)χ2(t)值 1.382 0.905 0.971 1.121 0.220 0.504 P值 0.171 0.342 0.335 0.266 0.639 0.478

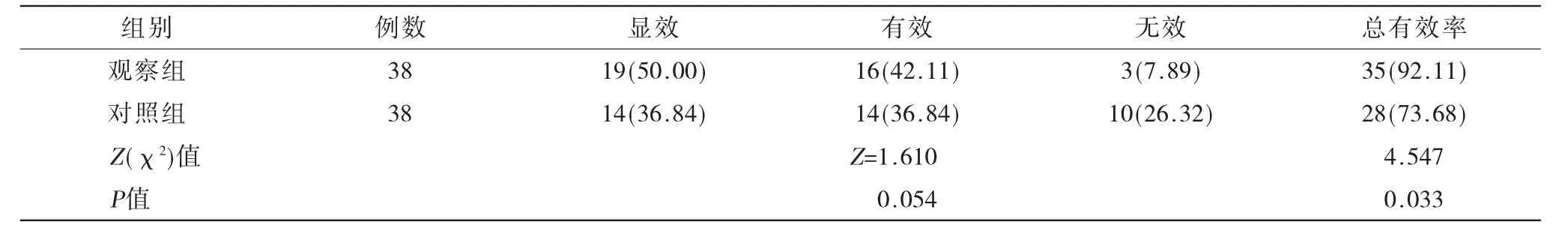

2.2 两组患者疗效比较 观察组总有效率(92.11%)高于对照组(73.68%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者疗效比较[n(%)]

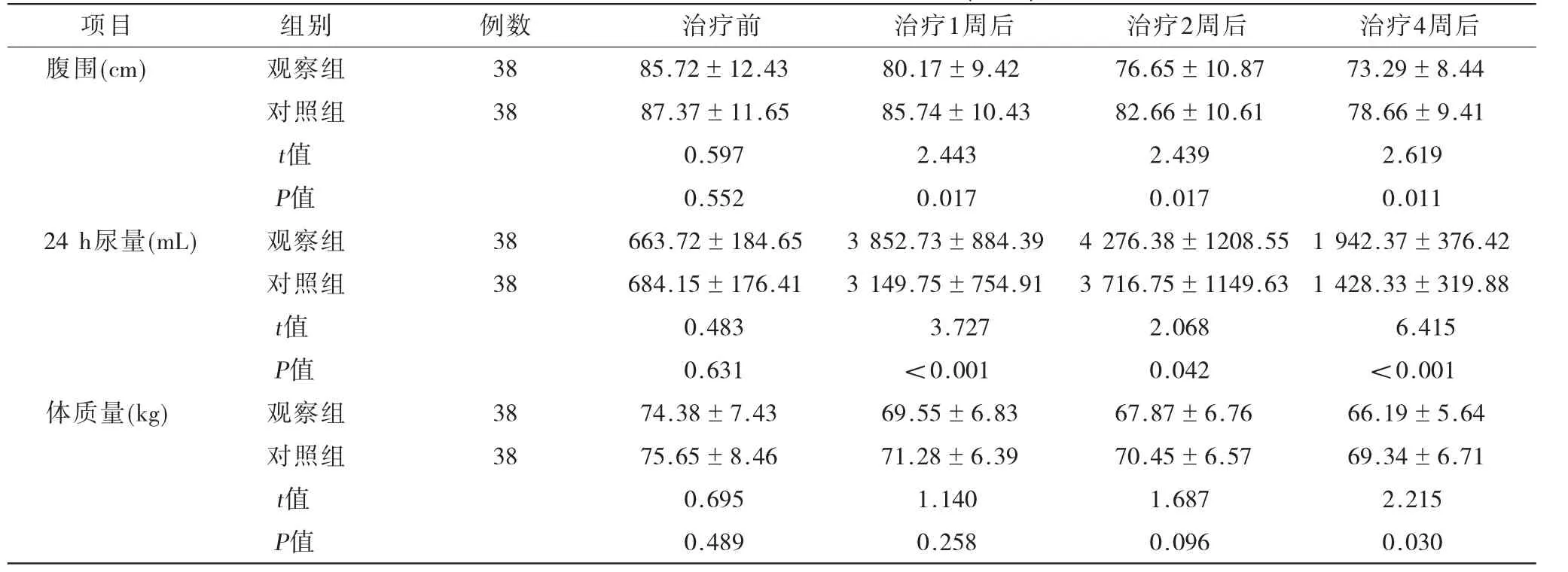

2.3 两组患者腹围、24 h尿量、体质量比较 两组随治疗时间延长,腹围、体质量均呈减小趋势,且观察组腹围、体质量改善幅度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗1周后、治疗2周后两组24 h尿量均呈现升高趋势,于治疗2周后达到峰值,治疗4周后24 h尿量明显下降,差异有统计学意义(P<0.05);组间比较,治疗1周后、2周后、4周后观察组24 h尿量均大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者腹围、24 h尿量、体质量比较(±s)

表3 两组患者腹围、24 h尿量、体质量比较(±s)

项目 组别 例数 治疗前 治疗1周后 治疗2周后 治疗4周后腹围(cm) 观察组 38 85.72±12.43 80.17±9.42 76.65±10.87 73.29±8.44对照组 38 87.37±11.65 85.74±10.43 82.66±10.61 78.66±9.41 t值 0.597 2.443 2.439 2.619 P值 0.552 0.017 0.017 0.011 24 h尿量(mL) 观察组 38 663.72±184.65 3 852.73±884.39 4 276.38±1208.55 1 942.37±376.42对照组 38 684.15±176.41 3 149.75±754.91 3 716.75±1149.63 1 428.33±319.88 t值 0.483 3.727 2.068 6.415 P值 0.631 <0.001 0.042 <0.001体质量(kg) 观察组 38 74.38±7.43 69.55±6.83 67.87±6.76 66.19±5.64对照组 38 75.65±8.46 71.28±6.39 70.45±6.57 69.34±6.71 t值 0.695 1.140 1.687 2.215 P值 0.489 0.258 0.096 0.030

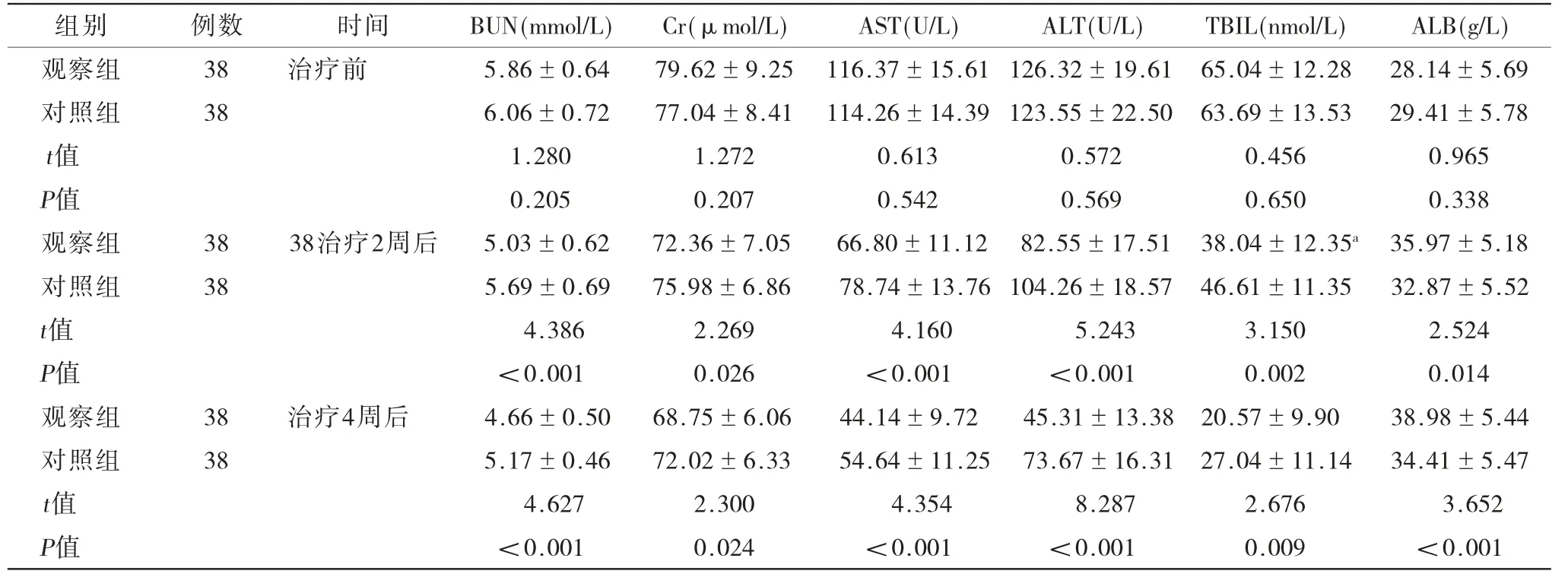

2.4 两组患者肝肾功能比较 治疗前BUN、Cr、AST、ALT、TBIL、ALB等肝肾功能指标组间比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗2周后、4周后观察组BUN、Cr、AST、ALT、TBIL、ALB等肝肾功能指标均得到明显改善差异有统计学意义(P<0.05);治疗2周后、4周后观察组BUN、Cr、AST、ALT、TBIL均低于对照组,而ALB高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者肝肾功能比较(±s)

表4 两组患者肝肾功能比较(±s)

注:BUN=尿素氮,Cr=血肌酐,AST=天门冬氨酸氨基转移酶,ALT=丙氨酸氨基转移酶,TBIL=总胆红素,ALB=血蛋白。

组别 例数 时间 BUN(mmol/L) Cr(μmol/L) AST(U/L) ALT(U/L) TBIL(nmol/L) ALB(g/L)观察组 38 治疗前 5.86±0.64 79.62±9.25 116.37±15.61 126.32±19.61 65.04±12.28 28.14±5.69对照组 38 6.06±0.72 77.04±8.41 114.26±14.39 123.55±22.50 63.69±13.53 29.41±5.78 t值 1.280 1.272 0.613 0.572 0.456 0.965 P值 0.205 0.207 0.542 0.569 0.650 0.338观察组 38 38治疗2周后 5.03±0.62 72.36±7.05 66.80±11.12 82.55±17.51 38.04±12.35a 35.97±5.18对照组 38 5.69±0.69 75.98±6.86 78.74±13.76 104.26±18.57 46.61±11.35 32.87±5.52 t值 4.386 2.269 4.160 5.243 3.150 2.524 P值 <0.001 0.026 <0.001 <0.001 0.002 0.014观察组 38 治疗4周后 4.66±0.50 68.75±6.06 44.14±9.72 45.31±13.38 20.57±9.90 38.98±5.44对照组 38 5.17±0.46 72.02±6.33 54.64±11.25 73.67±16.31 27.04±11.14 34.41±5.47 t值 4.627 2.300 4.354 8.287 2.676 3.652 P值 <0.001 0.024 <0.001 <0.001 0.009 <0.001

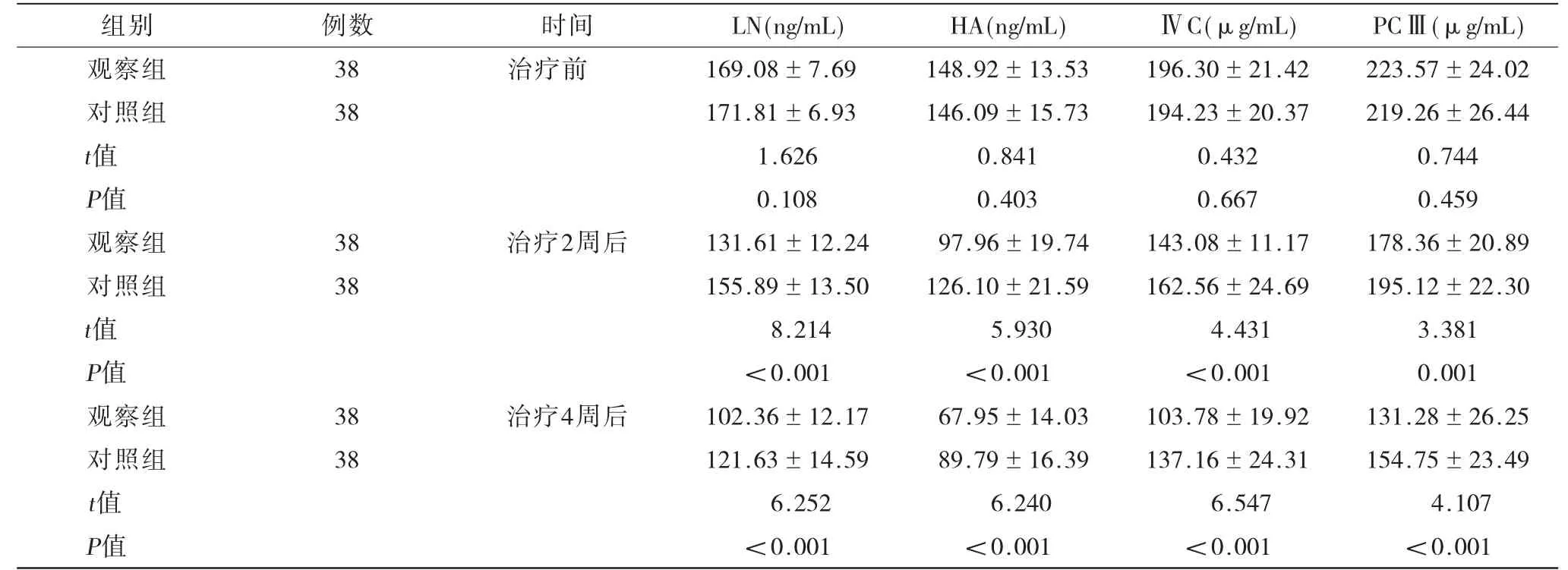

2.5 两组患者肝纤维化比较 治疗前LN、HA、ⅣC、PCⅢ等肝纤维化指标组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗2周后、4周后观察组LN、HA、ⅣC、PCⅢ等肝纤维化指标均较治疗前呈下降趋势,且低于对照组,差异有高度统计学意义(P<0.001),见表5。

表5 两组患者肝纤维化比较(±s)

表5 两组患者肝纤维化比较(±s)

注:LN=层粘连蛋白,HA=透明质酸,ⅣC=Ⅳ型胶原,PCⅢ=Ⅲ型前胶原。

组别 例数 时间 LN(ng/mL) HA(ng/mL) ⅣC(μg/mL) PCⅢ(μg/mL)观察组 38 治疗前 169.08±7.69 148.92±13.53 196.30±21.42 223.57±24.02对照组 38 171.81±6.93 146.09±15.73 194.23±20.37 219.26±26.44 t值 1.626 0.841 0.432 0.744 P值 0.108 0.403 0.667 0.459观察组 38 治疗2周后 131.61±12.24 97.96±19.74 143.08±11.17 178.36±20.89对照组 38 155.89±13.50 126.10±21.59 162.56±24.69 195.12±22.30 t值 8.214 5.930 4.431 3.381 P值 <0.001 <0.001 <0.001 0.001观察组 38 治疗4周后 102.36±12.17 67.95±14.03 103.78±19.92 131.28±26.25对照组 38 121.63±14.59 89.79±16.39 137.16±24.31 154.75±23.49 t值 6.252 6.240 6.547 4.107 P值 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001?

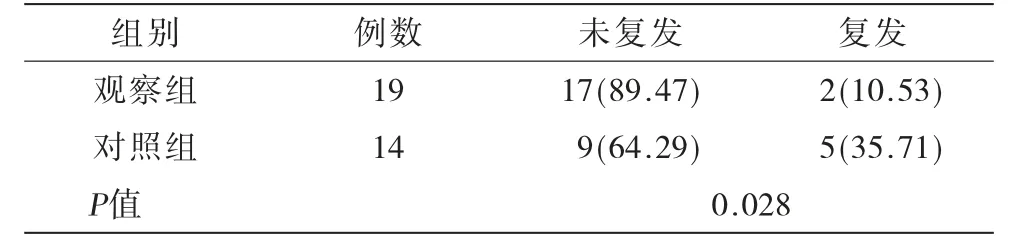

2.6 两组患者复发情况比较 观察组19例显效患者,对照组14例显效患者,经4周随访发现,观察组复发率10.53%低于对照组的35.71%,差异有统计学意义(P<0.05),见表6。

表6 两组患者复发情况比较[n(%)]

3 讨论

肝硬化顽固性腹水治疗难度大,预后极差,病死率高[14]。利尿剂为基础治疗药物,能促进尿液中水的排泄,托伐普坦作为一种新型利尿剂,能选择性与V2受体结合,阻止水的重吸收,并能增加尿液中自由水的排泄,减少腹水量,同时能纠正低钠血症,安全性良好,但疗效有限,无法完全抑制腹水反复[15]。近年来,中西医结合治疗肝硬化顽固性腹水引起人们重视,多项研究已证实[16-17],中医辨证结合西医快速消退腹水的治疗方案具有显著效果,对改善患者预后意义重大。

肝硬化腹水属祖国医学“臌胀”病范畴,《医们法律·胀病论》中指出:凡有瘤瘕积块、痞块,即是胀病之根”;《格致余论·鼓胀论》:“七情内伤,六淫外侵,饮食不节,房劳致虚,脾土之阴受伤,……清浊相混,隧道壅塞,气化浊血瘀郁而为热。热留而久,气化成湿,湿热相生,遂成胀满”;认为臌胀乃劳欲过度,酒食不节,情志所伤,致肝肾阴虚,脉络阻滞,气血凝滞,升降失常,导致肝脾肾三脏俱病,气滞、瘀血、水饮互结于腹中,而成臌胀。又因肝硬化与病毒性肝炎密切相关,一方面长此以往,正气亏虚,脾气虚衰,浊气不化,湿浊顽痰凝聚胶着;另一方面气虚血滞,凝血与痰浊蕴结,阻滞血络则成痞块,故肝脾运化失常,三焦阻塞,渎无权,终成水鼓[18-19]。作者认为其病机为肝、脾、肾三脏功能失调,主要病机特点未本虚标实,虚实错杂,辨证为肝肾阴虚证,应以滋肾柔肝、养阴利水、祛瘀散结为主。养阴利水散结法由养阴利水汤和祛瘀散结方组成,由鳖甲、生地黄、丹参、炙白术、猪苓、赤芍、车前子、党参、枸杞子、石斛、茯苓、当归、太子参、桃仁、地鳖虫等药物组成。其中地黄能养阴柔肝,枸杞子能补肝肾,补益精气,合用可滋养肝肾;猪苓利水渗湿,茯苓健脾宁心、利水渗湿;白术健脾益气、利尿降糖;车前子渗湿止泻、利水通淋;赤芍活血祛瘀、清热凉血;地鳖虫可逐瘀、破积、通络;石斛益胃生津、除热;鳖甲软坚散结;太子参益气养阴。白术、党参合用以益气健脾,可避免养阴药物过于滋腻,也可补助脾气以运化水湿之邪;当归、赤勺、桃仁以养血活血,鳖甲、地鳖虫、丹参以祛瘀散结[20-21]。全方共奏祛瘀散结、养阴利水、滋肝补肾之功效。本研究联合应用结果发现,观察组总有效率(92.11%)高于对照组(73.68%),治疗1~4周后腹围、体质量小于对照组,24 h尿量均大于对照组,提示托伐普坦联合养阴利水散结法治疗肝硬化顽固性腹水疗效显著,能进一步促进腹水消退,减轻患者症状。现代药理研究表明[22-24],丹参能促进肝细胞再生,抑制过度增生的纤维母细胞,同时能扩张血管,促进肝脏内血液循环,改善肝脏血液流变学;桃仁能抗肝纤维化;地鳖虫能够发挥肝细胞保护作用,促进肝细胞功能及结构恢复,延缓肝纤维化进程;白术能增加蛋白,防治肝糖原减少,从而保护肝脏;猪茯苓能促进排钠利尿,具有明显、持久、缓慢利水作用。鳖甲能抑制肝星状细胞的增生活化,促进肝细胞合成白蛋白,还能纠正白/球蛋白比例导致,具有抗肝纤维化作用。因此采用养阴利水散结法治疗,能促进肝肾血液循环,抑制肝纤维化,同时能利水,促使排尿,结合西药治疗,发挥标本兼治作用,从而促进腹水快速消退。

当肝细胞坏死严重时,线粒体严重受损,ALT、AST、TBIL明显增高,ALB合成减少,且机体循环障碍会进一步加重肾损伤,导致BUN、Cr升高[25]。本研究联合养阴利水散结法治疗2 周后、4 周后BUN、Cr、AST、ALT、TBIL均低于对照组,ALB高于对照组,说明养阴利水散结法能通过多种药物多靶点作用改善肝肾功能,促进病情转归。进一步研究发现,LN、HA、ⅣC、PCⅢ等肝纤维化指标也得到明显改善,且明显优于单纯西医治疗患者,复发率明显降低,其原因可能与桃仁、鳖甲、地鳖虫、丹参等多种药物护肝、抗纤维化作用有关,从而促进肝纤维化转归。

综上所述,托伐普坦联合养阴利水散结法治疗肝硬化顽固性腹水,既能快速消退腹水,改善症状,又能标本兼治,改善肝功能、肝纤维化,调节机体阴阳平衡,降低复发率。但本研究因条件限制,未做长期研究,有待探究远期效果及具体交互作用。