基于“5yu”的《工程力学》创新设计

2021-08-06张艳华张功学李建军高羡明

张艳华 张功学 李建军 高羡明

(陕西科技大学机电工程学院 陕西·西安 710021)

0 引言

“教无定法、教必有法、贵在得法。”课有常而教法无常,良好的教学方法,可以发挥教学智慧、教学相长。我校基础力学教学团队为省级基础力学教学团队,团队教师在多年的教学改革和实践过程中,秉承着“传—帮—带”和“老—中—青”结合的教学传统,在“守好一段渠,种好责任田”的同时,也取得了丰硕的教学成果,并逐渐形成了基于5“yu”的创新教学设计。

1 5“yu”的缘起

在我校,《工程力学》是面向轻化工大类本科生二年级上学期开设的一门学科基础课。对轻化工大类的定位和培养目标是培养能够从事轻化工程及相关领域的宽口径、复合型高级应用技术人才。为实现上述目标,分析了学习过程中存在的有利学情和不利学情。其中不利学情中,学时少,学生多,学生专业复杂多样不容忽视。古人有云“授人以鱼不如授人以渔”,但是对于当代大学生,仅有“鱼、渔”已经不能满足他们的需求,尤其是情感和精神层面。所以在鱼、渔的基础上,结合课程思政,形成了现在的5“yu”,即:破“愚”,有“鱼”,授“渔”,身“欲”和心“愉”创新教学设计,如图1所示。下面以少学时《工程力学》为例进行详细阐述。

图1:5“yu”简介

2 5“yu”的探索与实践

2.1 破“愚”

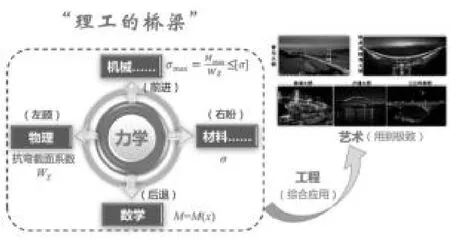

基于力学两大特征:(1)向深度挖掘的探索性,它不断寻找形形色色的交互作用机制;(2)力学的凝聚性连接性,作为一座横跨理工的桥梁,它不断地再出发,去连接基础与应用之间的道道鸿沟。此外,力学发展本身就是一个辩证思维的过程,力学在工程中的作用和地位可概括为:力学退后一步是数学,前进一步机械,左顾是物理,右盼是材料,综合应用是工程,应用到极致是艺术。图2所示为梁弯曲正应力分析示例。

图2:力学的桥梁作用示例

学生需要学习,作为师者的我们也不例外,基础力学团队注重教师培养,老中青结合,互帮互学互助,一直践行着“传帮带”的优秀教学传统。其中,年轻教师在助学,信息技术支持和服务方面做了大量工作。

2.2 有“鱼”

基于破“愚”的铺垫,使学习者看到“宇宙之大,粒子之小,力学无处不在”,并同时坚信自己的专业中,课程中均有“肥鱼”“大鱼”可抓。通过学习本课程,学生不仅可以掌握本课程的专业基础知识,学会一定的计算能力,对机构运动进行分析、设计,帮助学生提升创新能力。

2.3 授“渔”

在授“渔”层面上主要是针对教学内容、课程建设、研究方法和教、学法上。

2.3.1 整合教学内容

根据现行学生的特点,结合各种新型媒体和手段,将知识点进行分类重组,基础部分的积累性学习以师授为主,同类问题的反思性认知以生学为主,综合性的探索性整合以师生共商为主,如图3所示。该过程体现了学习中的三个不同层面,即知识理解、应用分析和综合评鉴。其中后两者属于较高层次的思考。

图3:教学内容的整合

2.3.2 完善课程建设

在先前建设力学实验教学示范中心、精品课程建设、精品资源共享课和通识课的基础上,进一步加强在线课程建设,其中工程力学在线课程已于去年在中国大学MOOC上线。

2.3.3 注重研究方法

对于基础课程的学习,除知识点外,还应注重研究方法。比如,在静力学篇,世界是立体的,而我们学习的主题却基于平面,那是因为,我们发现不管是工程界还是生活中,很多东西都具有对称性,因此,我们就能找到他的对称面,对其进行简化分析。此外,对于材料力学部分,我们研究对象是基于杆件,小到住行,大到国之重器,哪怕是落月成功的嫦娥5号身上,都能发现杆件纤瘦的身影。这就是我们提炼出的力学模型,外表简单,内心却丰富多彩,它是我们结构的骨架,主要承受拉、压、剪、扭、弯等变形。上述也恰恰说明了我们力学源于生活、源于实践的特性。

2.3.4 注重教、学法

在教法和学法上,结合现代信息技术,信息技术融入到课堂后,不管是教师教学方式,学生的学习方式,还是课堂形态都有了很大的变化。具体创新点结合案例进行说明。

(1)在学习提高梁弯曲强度时,利用分组实践进行探究性学习,通过一张A4纸和两盒粉笔的故事,演绎提高梁承载能力的主要措施整个过程,如图4(a)所示。学生是台前,发现现象,老师为幕后,揭示本质。运用明辨性思维+追问的形式启发学生发现问题,分析问题、解决问题以及评价问题。

图4:实践操作

(2)在学习轴向拉压杆的强度条件时,利用项目教学法,通过设计一个简易的小型起重机为例,由实物引发,到结构简图,到力学模型,并结合数据,引导学生从不同角度出发进行计算分析,从而引出利用强度条件主要解决的三大类工程问题,如图5所示。

(3)在学习压杆稳定部分,通过自制教具进行课堂实践,在理论推导前,先进行科学的猜测,该过程更加注重研究问题的思路和方法。此外,除实验课外,我们还加强实践操作,而实践结果往往超乎学生的想象。最让同学们惊讶的是一张薄薄A4纸卷的纸筒,竟然可以承受20余瓶矿泉水的重量,如图4(b)所示

此外,授课过程中深挖案例,古今中外结合,从魁北克桥梁的垮塌到中国大跨度桥梁的代表港珠澳大桥,说明偶然中的必然性,揭示事物的认知规律和发展规律等。

2.4 身“欲”

在身“欲”层面,在学生还未养成良好的主动学习学习习惯之前,我们利用信息技术等多种手段,让学生先动起来,忙起来,这主要体现在课前、课中和课后。(1)课前,学生通过完成线上任务进行预习;(2)课中,主要是互动交流,利用在线答题、投稿、弹幕等巩固重点,学练结合并及时检测和掌握学生的学习动态;(3)课后,主要是进行交流和答疑等,提供服务支持,包括学生课程学习结束后有进一步的需要。

2.5 心“愉”

心“愉”层面,可以说体现的是过程性的评价。不同阶段,心愉的感受是不一样的,按时间关系远近可以分成这样的五个层次,即立刻、马上、后续、将来、未来。立刻是反馈是在学习进行中,比如今天我在课堂上小露了一手,成功又自信,又或者,不知所措时,老师的会心一笑。马上是顺利完成课程考核。我们主要用的是学习通和雨课堂两者结合的方式。但是课程考核的结束不是学习的终结,往往新一篇章的开启。基于前述的学习和扎实功底,在后续设计,专业课程中乃至各大赛事中,因为根基深固,不断取得傲人的成绩,以至于乃至不久的将来,毕业时收到心仪的offer或是遥远的未来,成为行业的精英,服务社会,都与今天的努力分不开。

3 结束语

总的来说,基于5“yu”创新紧紧围绕这三点,人、文、术。人是育人,文是内容,术是技术等,在以学生为中心的情况下,融入课程思政,牢记教书育人,力争德才兼备;融合当下信息技术,重组课程内容,线上线下结合,多种手段并用,实现学生学为主,教师导为主,注重学习过程。该创新设计虽以《工程力学》为例,但对其它学科亦具有借鉴意义。