关于新形势下航天企业开展技术引进的若干思考

2021-08-05王芳北京遥测技术研究所

王芳 /北京遥测技术研究所

技术引进是通过国际间的技术交流和转移,有计划、有重点、有选择地从国外取得先进技术的活动,技术引进、吸收、消化、再创新是后进国家实现弯道超车、创新发展的重要保障。美国在19 ~20 世纪初期,积极引进欧洲数以百万计的技术人才,实现后来居上、成为世界头号强国;苏联在20 世纪20 ~30 年代积极引进美国、德国的先进技术和人才,实现从落后的农业大国向工业强国转变,为赢得卫国战争和在冷战期间与美国争霸奠定了坚实基础。我国在1949年建国伊始,也积极从苏联、中东欧社会主义国家等引进各种技术,为迅速建立基本的工业和科技体系提供了强大保障。改革开放后,我国通过承接美国、欧洲、日本乃至亚洲“四小龙”等的产业转移,尽快形成了对接现代社会的钢铁、化工、家电、建材、汽车等产业体系,并通过引入电信、个人电脑、互联网、数控机床等高新技术成果、基础设施和大量国际人才等,迅速向产业链高端攀升,形成良好的发展格局。

我国航天事业基于自力更生,并积极与苏联/俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、西欧、南美等国家和地区加强技术引进与合作,实现自身快速发展和互利共赢。受国际关系、意识形态、国家竞争等影响,技术引进往往并非一帆风顺,尤其是在高技术领域长期受到以美国为首的保守势力封锁、遏制和打压,如美国2011 年通过沃尔夫法案全面禁止美国航天界与中国进行任何合作;欧盟的“伽利略”卫星导航系统在21世纪初邀请我国加入后,又以种种手段排挤我国出局;美国特朗普政府屡屡以贸易战、国家安全等名义,在航天、通信等领域对我国高新企业进行肆意打压、封锁、围堵等。

习近平总书记高度重视自主创新与开放合作,一方面强调“核心技术靠化缘是要不来的”,力促创新驱动发展战略,要求加快推进国产自主可控;另一方面指出“必须在开放中推进自主创新”,要求深化国际合作,充分利用全球创新资源在更高起点上推进自主创新,并携手国际科技为应对全球共同挑战作出中国贡献。因此,需要深入研究技术动向、发展趋势、重大需求、市场拓展等新形势,通过技术引进尽快补短板、强弱项、促创新,为我国航天强国建设提供重要保障和强大新动能。

一、面向需求,加强引进

习近平总书记高度重视自主创新与开放合作,一方面强调“核心技术靠化缘是要不来的”,力促创新驱动发展战略,要求加快推进国产自主可控;另一方面指出“必须在开放中推进自主创新”,要求深化国际合作,充分利用全球创新资源在更高起点上推进自主创新,并携手国际科技为应对全球共同挑战作出中国贡献。因此,需要深入研究技术动向、发展趋势、重大需求、市场拓展等新形势,通过技术引进尽快补短板、强弱项、促创新,为我国航天强国建设提供重要保障和强大新动能。

我国航天事业经过60 多年发展,已形成从研制到生产、测试、运维,从运载火箭到导弹、卫星、飞船等完整的航天工业体系,取得了“两弹一星”、载人航天、探月工程、“北斗”导航系统等一系列辉煌成就。然而,我国航天在不少领域依然缺陷明显,并面临巨大国际竞争压力,必须以核心能力提升、重大任务保障、自身高质量发展等为牵引,在提高运载性价比、发展深空探测能力、突破新型卫星暨高性能载荷等方面积极开展技术引进,尽快促进自主创新。

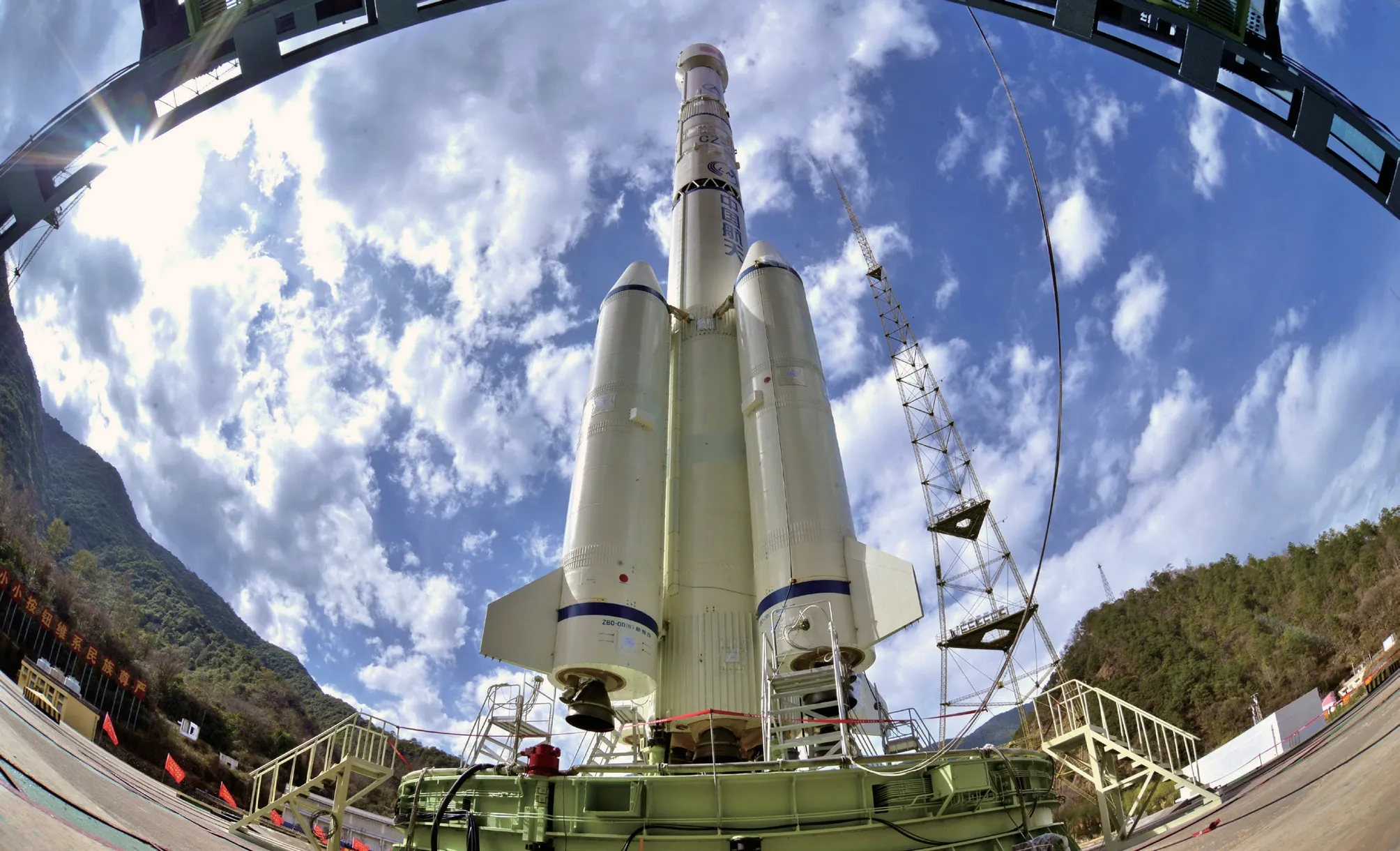

在运载方面,我国能力最强的“长征”5 号火箭的近地轨道运载能力约为25t,与美国的“土星”5 号火箭(月球轨道45t、近地轨道118t)、SpaceX 公司的重型“猎鹰”火箭(近地轨道63.8t)、俄罗斯“能源号”火箭(近地轨道105t)等相比还有较大差距。SpaceX 公司在火箭重复利用方面取得了重大进展,理想状态之下可重复使用火箭发动机达20 次,其“猎鹰”火箭首次发射的近地轨道成本为2719 美元/kg、重复使用成本为1930 美元/kg,印度“极轨运载火箭(PSLV)”的发射成本为 3 9 4 7 美元/kg,而我国“长征”3号的发射成本为5833 美元/kg。同时,2020 年 “ 长征”7 号 甲、“长征”3号乙、“快舟”11 号、 “快舟”1 号甲连续出现4 次发射失败,说明我国运载火箭的可靠性还需要进一步提升。因此,应进一步引进重型运载火箭相关技术,并对标SpaceX 公司先进水平,积极发展火箭发动机重复利用技术,并充分发挥我国举国体制、超大规模内需市场和工业供应链、人力资源等优势,有效降低成本并提高可靠性,确保我国运载火箭的国际市场竞争力。

在深空探测方面,美国国家航空航天局(NASA)从20 世纪60 年代开始组织实施了对月球、太阳、行星、小行星等目标的系列探测,牵头建设和运行国际空间站22 年,并计划加快月球和火星探测工作、在2030 年前后载人登陆火星。欧洲空间局(ESA)2000 年以来组织对火星、月球、金星、小行星等进行了系列探测,如“罗塞塔”彗星探测器2014 年8 月 至2015 年12 月对丘留莫夫-格拉西缅科彗星进行了探测,并释放了“菲莱”探测器登陆。日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)2000 年以来发展小行星探测器“隼鸟”1 号、“隼鸟”2 号,分别成功实现对小行星25143 和 小 行 星1999 JU3 的探测、登陆和物质采集。我国通过“嫦娥”探月工程对月球进行了5 次探测,首个火星探测器“天问”1 号于2021 年2 月19 日抵达火星。我国急需与俄罗斯、欧洲等方面加强合作,借鉴其经验教训,更好地推进月球、火星等探测任务。

在新型卫星暨高性能载荷方面,受制于核心芯片、元器件、关键材料和制造工艺等,我国在CCD、CMOS、激光雷达等方面与美国、欧洲等相比差距较大。美国SpaceX 公司大力发展“星链”低轨通信卫星星座,目前入轨卫星已达1145 颗,卫星互联网下载速度超过100Mbps;Maxar 公 司 的WorldView 系 列遥感卫星,获取的对地观测影像空间分辨率最高达0.31 米,可提供8 波段多光谱、8 波段短波红外和12 个CAVIS 波段影像,在植被监测、矿产探测、海岸/海洋监测等方面拥有极强的定量分析能力。ESA 通过“哥白尼计划”积极推进“哨兵”系列地球观测卫星,已发射8 颗先进卫星,服务土地管理、海洋环境监测、大气层探测、应急响应、安全保障和气候变化研究等任务,目前正在积极开发轻小型、低能耗三维成像激光雷达,为深空探测导航提供服务。我国应与欧洲国家加强合作,积极引进激光雷达、电磁器件、微电子元件等,尽快提升航天器性能并推进相关技术发展。

二、把握时机,加快引进

近年来,以美国为首的西方保守势力秉持偏执的冷战思维与零和游戏意识,为维持狭隘的党派与集团利益,把我国列为战略竞争对手并不断实施全方位遏制与打压,如围绕5G 等通信技术竞争,动员国家力量在全球围堵扼杀华为技术有限公司,以安全名义胁迫大量国家不得使用华为的通信设备,特朗普2020 年7月承认“亲口说服”过很多国家禁用华为,苦心孤诣地限制华为全球芯片供应链,2020 年5 月美国商务部宣布华为及其关联公司不能使用美国的软件和技术设计芯片,也不能利用美国的设备生产芯片。美国政府在航天领域更是对我国积极打压,除沃尔夫法案外,美国商务部2019 年5 月将中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、北京航空航天大学等都加入管制实体名单;美国国防部2020 年6 月也将中国航天科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司等列入施加新制裁的中国企业名单。

在此情况下,我国航天企业更应该辩证看待并有效把握美方挑起贸易战、破坏全球供应链、放任新冠肺炎疫情蔓延冲击全球流动性、不断破坏全球多边合作等行径所带来的战略机遇,更好地利用我国在全球供应链中的基础保障作用、对全球空间科技发展相关关键环节的制衡作用、巨大的市场空间以及坚持和平共处五项基本原则所形成的多边合作局面,高举和平利用太空和支持人类可持续发展大旗,积极与ESA、俄罗斯、中东欧、南美等方面接洽,通过学术交流、人员沟通、资料交换、技术转让、专利授权、成果转化、联合研发、设备采购、生产线引进、教育培训、考察调研等多种灵活形式,多方突破封锁,加快引进短板技术。

三、完善环境,支持引进

以往我国航天企业从事技术引进业务,常常面临政策法规不健全、审批环节多、流程长、协调面广、自由裁量权小等问题,导致难以把握时机、高效可控地推进技术引进项目实施。因此,需要在政策法规、项目审批、资金保障、知识产权保护、队伍建设等方面不断完善相关环境,更好地支持技术引进有序、有效开展。

在政策法规方面,国家航天主管部门需组织相关航天企业和科研院所结合我国的外交政策、进出口管理等,进一步形成服务航天企业技术引进和输出的专项政策措施。在项目审批方面,应推动形成国家航天主管部门、央企及其所属单位的“绿色通道”式评估与协调机制,确保尽快根据需求确立重大技术引进项目并通过立项审批,纳入我国与相关国家的航天合作大纲。在资金保障方面,除了努力争取列入国家相关预算渠道外,也应该推动国家航天主管部门和央企积极协调国家开发银行、中国航天基金会、航天投资控股有限公司乃至更广大的金融力量,采用银行贷款、信用担保、授信融资、股权投资、保险风控等多种灵活方式,及时给予重大引进项目有力资助。在知识产权方面,既要组织研究技术输出方所在国家的相关法律法规,确保通过引进项目能够有效获取并使用相应的知识产权,据此研究我方消化、吸收外方知识产权和再创新我方知识产权的相关措施与策略,实现互利共赢的可持续发展。在队伍建设方面,需要有针对性地加强技术引进相关人才的培养和锻炼,尤其是熟悉技术引进流程、申报审批环节,能够将航天企业既有技术基础与引进技术有机衔接等,尽快形成规模化团队。

习近平总书记也反复强调关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。航天企业对此尤其要提高站位、加强投入,尽快引进、尽快转化,既要避免低水平引进国外淘汰、落后的技术与产能,也要避免因单纯引进而忽视与外方沟通交流、深化认识的宝贵机会,更要进一步发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,基于引进技术的启示借鉴,敢于攻关、善于创新,真正学以致用、洋为中用,实现技术引进与自主创新的有机统一、产业提质增效升级与自主创新的协同发展。

四、开展技术引进的重要保障

1.搭建资源共享平台

航天企业可指导其外贸单位,定期组织形成需要技术引进的需求清单和潜在的海外合作企业清单;定期建立技术先进、诚信可靠且愿意与我们合作的海外企业清单,推进双向“握手”。航天相关院所需要充分应用外贸单位的资源平台与服务渠道,并在央企组织下定期开展技术引进的经验交流活动。

2.提升自主创新能力

美国近年来对我国发起的一系列封堵围攻等,清晰而充分地说明引进只是必要手段和尽力争取的资源与动力,绝非我们发展的主要选择和最终目的,更不能就此形成依赖和新的瓶颈。习近平总书记也反复强调关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,只有把关键核心技术掌握在自己手中,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。航天企业对此尤其要提高站位、加强投入,尽快引进、尽快转化,既要避免低水平引进国外淘汰、落后的技术与产能,也要避免因单纯引进而忽视与外方沟通交流、深化认识的宝贵机会,更要进一步发扬自力更生、艰苦奋斗的精神,基于引进技术的启示借鉴,敢于攻关、善于创新,真正学以致用、洋为中用,实现技术引进与自主创新的有机统一、产业提质增效升级与自主创新的协同发展。

我国正处于从航天大国向航天强国迈进的战略转型期,面临越来越激烈、难度越来越大的全球竞争,必须坚定不移地推进开放合作,进一步加强技术引进并完善配套政策,确保更好地利用外部资源激发内部活力、提升自主创新能力,既实现我国航天事业高质量发展,也形成与全球伙伴更好的合作共赢局面。▲