新信息环境下海外社交媒体中的北京形象研究*

2021-08-04马诗远郑承军

■ 马诗远 郑承军

北京的国际形象不仅关系城市自身的战略发展和国际影响力,还部分承载国家形象并密切关联到国家利益。本研究从北京市最新城市发展战略的角度考察极不平凡的2020年西方主流社交媒体对于北京的认知、评价与态度。我们将从“政府对北京形象的顶层设计”的视角,观察“重大公共卫生事件”和“新的传媒技术革命”共同影响下的北京。虽然研究结果并不十分乐观,但它可以擦亮我们的眼睛,使我们看清新时期北京城市发展与建设所面临的国际舆论环境的严峻性和复杂性,以更清醒的风险意识认识风险、规避风险,以成熟的传播自觉挖掘规律、运用规律,不断探索北京国际形象传播的未来之路。

一、北京的新环境、新媒体、新形象

北京国际形象的特殊性之一,起于它的生命乐章是“都”与“城”角色的双重奏。当前国际格局处于深刻调整期,世界进入动荡变革期,作为亚太地区有影响力的国际化大都市,作为社会主义大国的首都,特别是迈向中华民族伟大复兴的大国首都,这每一种身份都使北京在做好首都的“四个服务”的过程中,以独特的优势分享着国家快速发展的荣耀繁华,也首当其冲地分担着国家因为新的全球治理格局、大国博弈、地缘政治冲突和意识形态差异等因素带来的国际舆论的风吹雨打。当下北京的国际形象就是在这种错综复杂的国际关系、突飞猛进的传播技术革命以及由此引发的千变万化的传播关系交织而成的新的信息环境之中生成的。

这种新信息环境最显著的时代标签,就是西方学者所指称的“后真相(post-truth)时代”,其主要内涵是“社交媒体取代主流传统媒体成为新主流媒体”“情感对舆论的影响力超过事实本身”①。社交媒体崛起后进入后真相时代,媒体生态被重构,国际舆论从传统媒体向社交媒体转场,由此催生了一种全新的传播生态,其中包括社交媒体特有的舆论控制的新范式——计算式宣传。叙利亚战争中的“蛋壳机器人”和2016年美国总统选举中顶着拉丁裔传统人名的政治机器人在推特平台上执行政治传播任务,就是计算式宣传的典型案例。这种新型宣传通过操纵社交机器人、傀儡账户和算法机制,以惊人的传播速度和瞄准率针对宣传对象传播虚假信息,操纵社会舆论,制造混乱和社会动荡。②学者们广泛关注到,这种被称为“计算机协同人工控制社交媒体网络的混合宣传模式”③,在涉及跨国家、跨区域、跨文化和跨政治体制的敏感议题时,引发了严重的社会后果。据牛津大学学者的研究结果显示,中国在政治领域也成为计算式宣传侵袭的对象。④社交媒体在强劲的发展势头之下,用它们自身的传播实践证明了他们本身就是“政治病毒”大流行的温床。2020年3月在新冠疫情肆虐全球的情况下,美国前总统特朗普、前美国国务卿蓬佩奥相继在社交平台发布“中国病毒”“武汉病毒”等带有严重种族主义歧视色彩的言论,掀起了国际舆论的惊涛骇浪,给中国人民和西方国家的亚裔群体造成的严重伤害持续至今。凡此种种,无不印证伦敦大学教授威廉·戴维斯(William Davies)的结论:“传统主流媒体长期以来奉为圭皋的‘真相’已经跌落神坛,逐渐失去了主导社会共识的力量,西方社会已进入‘后真相时代’。”⑤如果再考虑到新冠疫情在世界范围内的影响、地区动荡和大国博弈带来的严峻形势和我国目前在国际社交媒体上的话语弱势,我们就会看到首都北京的国际形象是在多么复杂的国际舆论环境中“生长”出来的。

新环境、新媒体必然产生新形象。2017年9月,北京市发布并实施首都未来可持续发展的新蓝图——《北京城市总体规划(2016—2035年)》(后文简称《总规》)。站在新的历史起点上,《总规》明确了“四个中心”的首都城市战略定位(全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心),提出了建设国际一流和谐宜居之都的发展目标,从而为 “建设一个什么样的首都、怎样建设首都”这个重大时代课题指明了方向。《总规》也为我们从城市新战略的视角提供了考察北京形象的新入口。

二、基于系统论、国际传播和城市形象品牌等的研究理论构架

从系统论和传播学的观点看,国际受众头脑中呈现出的北京图景,正是现实中的北京与这种新的舆论生态环境时时刻刻发生信息和能量交换的结果。按照西尔弗斯特(Silverstone R.)基于中国绘画方法提出的“传播是条鲤鱼”的重要思想,二者构成了“鱼水共生”的传播关系,即这种新的信息环境不仅是北京国际形象的“环境”,也不仅仅是它的“生长空间”,它属于北京国际形象“本身”。北京影响了世界,也被世界影响。⑥

为了更具体地从学理上廓清这种思想进路,本文需要引入城市形象品牌塑造的相关理论。从城市形象建构、城市品牌塑造的理论视角看,《总规》中这种清晰的城市发展定位,可以看作是政府在顶层设计层面为北京形象确定的“官方”身份(identity)。Anna Adamus-Matuszynska等学者认为在影响城市的种种特质中,城市的品牌身份(brand identity)是最为关键的要素之一。城市形象的建设过程就是城市身份通过传播被受众感知的过程。⑦

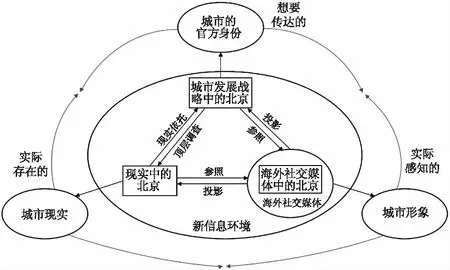

Mihalis Kavaratzis清晰地界定了城市的品牌身份和品牌形象(brand image)之间的关系——品牌身份是品牌的拥有者想让品牌被感知的形象,即拥有者想要传达的形象,而品牌形象是品牌被目标群体实际感知到的形象。⑧而《总规》围绕“建设一个什么样的首都”而确立的“四个中心”和“国际一流和谐宜居之都”的战略定位和发展目标,无疑是政府部门对于想向国际社会“展示一个什么样的北京”最凝练的概括。因此,这种战略定位可以纳入北京城市品牌身份的范畴。尽管城市身份的内涵多姿多彩,而且对于城市形象不同利益相关者来说,这种官方身份也并不是唯一身份,但对于新时期北京城市的整体战略发展而言,却是最重要的身份。遗憾的是,目前传播学界对此重大问题的研究甚少,理论的建构更是远远落后于政府的脚步。通过梳理自20世纪70年代以来中外学术成果发现,多学科的学者们更多是从目的地形象(destination image)、地方形象(place image)和城市品牌(city brand)的角度切入城市形象研究。与此不同,本研究尝试搭建了基于系统论、国际传播和城市形象品牌等相关理论的整体研究架构(如图1所示)。

图1 新信息环境下境外社交媒体中的北京形象研究架构示意图

如图1所示,本文构建了三个“北京”形象。其中,海外社交媒体中的北京(城市形象)是研究核心。本文通过两个参照物和两层信息环境对它进行考察。两个参照物,包括“现实中的北京”(即城市现实)和“城市发展战略中的北京”(即城市的官方身份);两层信息环境,包括社交媒体本身特有的生态环境和更大的国际舆论生态环境。两个参照物的设立,可以使我们看清楚社交媒体中的北京形象距离现实和政府传播期望的距离;两层环境的浮现,可以更好地呈现北京国际形象的生成逻辑。如今《总规》的颁布与实施已经三年有余,北京的建设步伐亦是风樯阵马,在此参照《总规》和北京日新月异的发展现实,考察新信息环境下海外主流社交媒体中的北京形象,对于北京国际形象的品牌建设,乃至国家形象的传播,无疑意义重大。

三、研究设计

本研究主要是从政策制定者的视角,按照最新的北京城市战略发展规划构建的政治、文化、国际交往、科技创新以及和谐宜居这五个维度,来考察2020年北京在海外社交媒体网民心目中的 “投影”,他们对北京的整体态度以及各个维度具体的正负面指向,挖掘背后隐藏的传播意义和北京形象的建构机制。具体分解为三个研究问题:

RQ1:谁在讨论/关注北京?谁在引领北京议题的舆论走向?

RQ2:讨论内容构筑了怎样的北京形象图景?其信息生产的结构形式是什么?背后的建构逻辑是什么?

RQ3:北京国际形象传播面临哪些深层次的问题?解决问题的方向何在?

本研究选取了2020年1月1日至2020年12月31日期间,来自Twitter、Facebook、Instagram三大海外社交媒体中关于北京的贴文作为分析对象,分析单位是与北京相关的每一篇主帖。为了尽可能优化数据的覆盖率和精准度,在数据挖掘过程中,本文运用逻辑连接词“or”“and”设定了和北京相关的关键词链,共计91个词,确保密切关联北京的政治、文化、科技、创新、社会生活等诸多领域,共获取贴文296943篇。为了更深入地挖掘这三个社交媒体对于北京形象独特的呈现方式,探索背后的传播逻辑,本文随机抽取了部分样本(5000篇),结合人工进行在线编码,深入挖掘各变量之间的差异和关系。为了尽可能提升编码的准确度,共有3位编码员进行了人工在线编码,根据霍尔斯蒂指数⑨计算得出3位编码员之间的复合信度为0.93,显示信度优异。

本文运用了大数据技术辅助在线内容分析法,即基于内容分析法(content analysis),将文本进行编码、分类、语义判断,并进行统计分析,以客观、系统、定量的方式测量变量。⑩同时,利用集大数据技术和人工智能算法为一体的文本大数据挖掘与分析平台(DiVoMiner),完成了本研究中的文本数据挖掘与处理工作。在此基础上,对数据结果和重点贴文进行人工分析和解读,归纳总结出北京国际形象在社交媒体平台上的呈现规律。

四、研究主要发现

虽然前期的研究使我们对北京国际形象可能受到的环境的影响已有预期,但第一个分析结果还是呈现出令人震惊的北京“数字面孔”——它极端地夸大了北京作为“都”在国家层面的象征意义,而背离了北京作为“城”最基本的日常现实;它遮蔽了《总规》指导下北京最鲜明的发展态势。研究分析被称为信息“管家”(curator)的西方主流社交媒体,显然吸纳了来自新信息环境中涉华舆论满满的负能量,把“他们想说的北京”,推到了数字空间的前台。

(一)看得见的国家,看不见的城市

面对2020年严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务加之新冠肺炎疫情的严重冲击,北京顺利完成“十三五”规划主要目标任务,全面落实首都城市战略定位,率先全面建成小康社会;坚持人民至上、生命至上,首都抗疫斗争取得重大战略成果;“四个中心”功能建设全面提速,国际一流的和谐宜居之都建设取得重大进展,谱写了“都”与“城”水乳交融的首都发展新篇章。但在三家社交媒体平台上,基于它们的智能算法和新闻推送模式浮现出的2020年的北京,却被淹没在充满恶意的政治声浪之中:只见被攻击的中国,未见应见到的城市。本文第一个研究结果印证了西方学者对Facebook、Twitter等数字平台作为日益强势的“新闻和政治内容管家(curators of news and political content)”所带来的信息秩序混乱的担忧。因为我们发现三大社交媒体上那些以“北京”之名指代“中国”的贴文,生产了一个被抽离了城市的实体内涵、只带着国家的象征意义走入国际舆论场的“数字北京”。

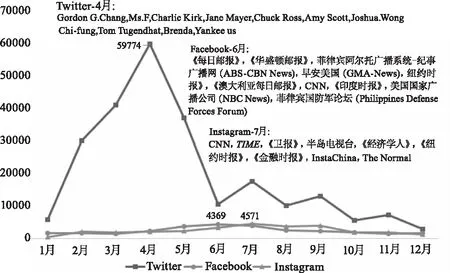

从各个平台媒体的声量分布趋势结合高峰月份发帖的作者热度值排名、热帖内容和平台动态的综合分析来看(如图2所示),西方传统主流媒体和少数反华份子作为主体积极参与了关于北京的讨论,他们聚集在不同的重要时间节点上,引领了舆论,形成此伏彼起的议题热度高峰。值得关注的是,对于这些热点问题的讨论,均以北京指代中央政府或中国。Twitter上的高峰出现在2020年4月,关注热点主要是新冠疫情;Facebook上高峰出现在6月,热点议题是《香港国安法》和美台关系问题;Instagram上高峰出现在7月,热点议题同样是香港问题,此外还有中印边界冲突问题。

图2 各媒体贴文的声量分布趋势

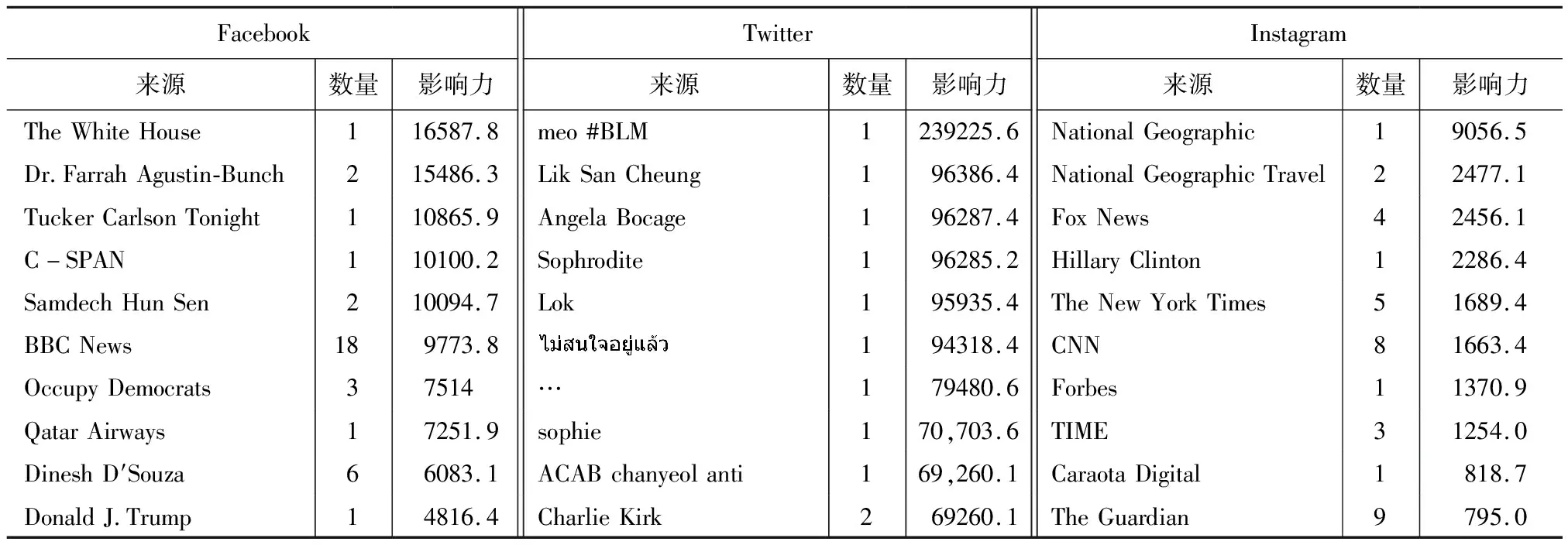

从对关键意见领袖的分析结果来看,绝大数关键意见领袖依然将北京作为国家或者政府的代称,实际却发布内容关系国家政治的议题。这里的关键意见领袖是对追随者产生广泛影响的关键少数。就北京国际形象建构而言,他们是李普曼所指的连接公众“脑海中的图像”与“现实世界”的关键舆论引导者。本研究根据媒体类型、综合赞好量、分享量、评论量、发帖量、粉丝数等,经过加权计算得出关于北京的讨论内容影响力前十名的关键意见领袖(如表1所示)。分析发现,这三个平台上排名前十的关键意见领袖汇集了西方新闻媒体机构、政治官员、政府机构、公众人物、专业人士以及使用网名没有公开真实身份的其他人或组织。其中,Twitter上的关键意见领袖以公众人物为主,Facebook和Instagram上以媒体机构居多,他们贴文的主要内容依然围绕高度政治化的香港、台湾、新疆、南海、疫情等议题。

表1 各媒体排名Top10关键意见领袖

表1 各媒体排名Top10关键意见领袖

FacebookTwitterInstagram来源数量影响力来源数量影响力来源数量影响力TheWhiteHouse116587.8meo#BLM1239225.6NationalGeographic19056.5Dr.FarrahAgustin-Bunch215486.3LikSanCheung196386.4NationalGeographicTravel22477.1TuckerCarlsonTonight110865.9AngelaBocage196287.4FoxNews42456.1C-SPAN110100.2Sophrodite196285.2HillaryClinton12286.4SamdechHunSen210094.7Lok195935.4TheNewYorkTimes51689.4BBCNews189773.8194318.4CNN81663.4OccupyDemocrats37514…179480.6Forbes11370.9QatarAirways17251.9sophie170,703.6TIME31254.0DineshD′Souza66083.1ACABchanyeolanti169,260.1CaraotaDigital1818.7DonaldJ.Trump14816.4CharlieKirk269260.1TheGuardian9795.0

总之,基于“冠之北京之名,而无北京之实”的大批数据,第一个研究发现揭示出,三大平台上北京被作为国家符号在社交平台上传播时,发帖者使用了“移花接木”的建构策略,结果出现了“只见国家,不见城市”的怪相。实际上,“移花接木”是一种最常见的西方信息战“话术”,它经常与西方的各路兵马发布虚假信息、造谣污蔑、重复谎言、彼此唱和等手段相配合使用,可以操纵社会舆论、误导民众,从而达到攻击政治对手、煽动抵制对抗等政治目的。此“话术”之所以屡屡为西方所青睐,或许是因为北京比中国更具体,更有指向性和代表性,很容易关联到他们需要的政治想象。这座鲜活的城市,更多地被挤压成一张张政治支票,一旦意见领袖们在上面背书攻击中国的谎言和偏见,立刻就可以兑现成政治资本,并以最廉价的方式成就了他们需要的影响力,无论是为大选、拉拢盟友,还是在社交媒体的空间里赢得吸引力之目的,似乎都屡试不爽。

(二)看得见的极化与政治,看不见的均衡与真实

本文的第二个发现是基于三大媒体上直接讨论北京的贴文。从“四个中心”以及“和谐宜居之都”这五个维度考察北京作为城市的整体形象的研究显示,北京的全国政治中心这一角色被极度渲染,北京本身的政治形象内容被架空,几乎被国家政治形象完全占位,这与第一个研究发现高度吻合。而北京作为文化中心、国际交流中心、科技创新中心以及和谐宜居之都的形象在社交平台上的影响力被大大弱化,城市各维度的形象严重失衡。

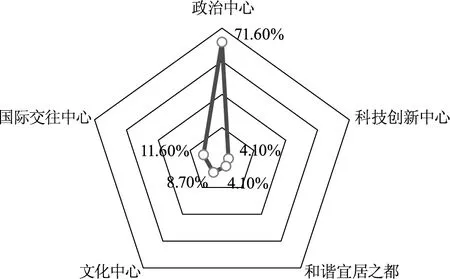

从整体形象分布来看,三个平台整体对四个中心及和谐宜居之都的关注度极为不均衡,整体呈现“冰锥型”(如图3所示)。北京在海外社交媒体语境中的形象以政治中心为主,其他几个维度的形象被严重弱化。三个媒体中讨论最多的是关于政治中心的内容,占比71.6%;其次是国际交往中心,占比11.6%;再次是文化中心,占比8.7%;科技创新与和谐宜居之都各占4.1%。

图3 媒体渠道中北京的整体形象分布

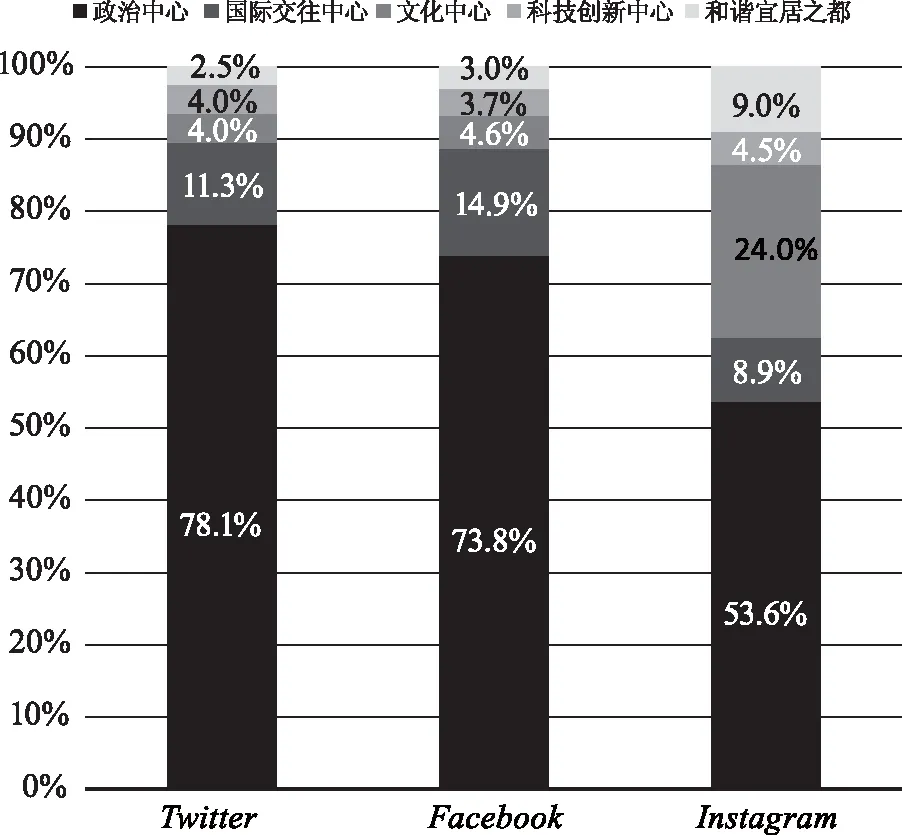

从媒体渠道的内容分布来看(如图4所示),Twitter和Facebook媒体上的讨论内容相近,有关政治中心的内容均超过七成。除有关政治中心的内容外,关于国际交往中心的内容在Facebook中占比最高。而与文化中心和和谐宜居之都相关的内容在Instagram中占比最多。

图4 北京形象的五个维度在各媒体渠道中的内容分布

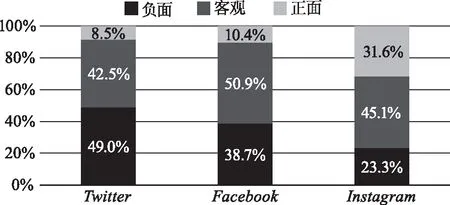

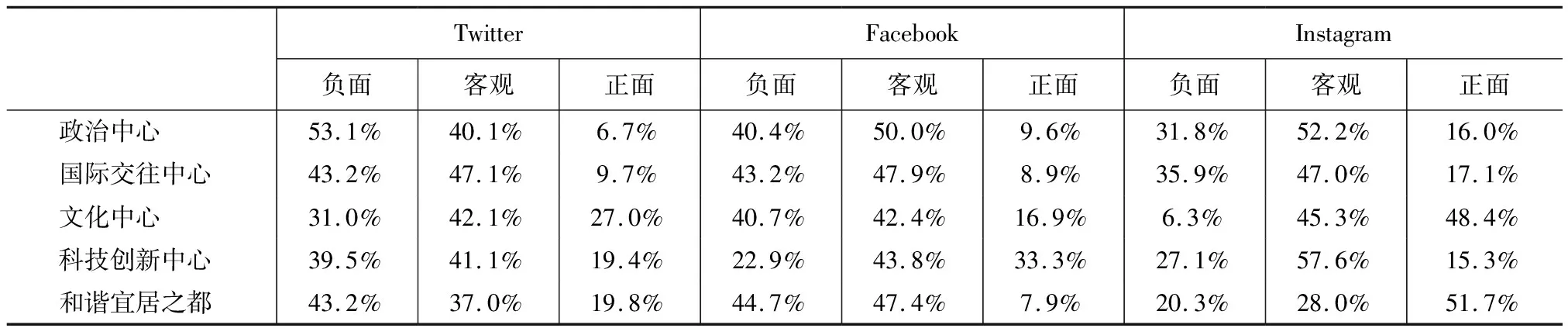

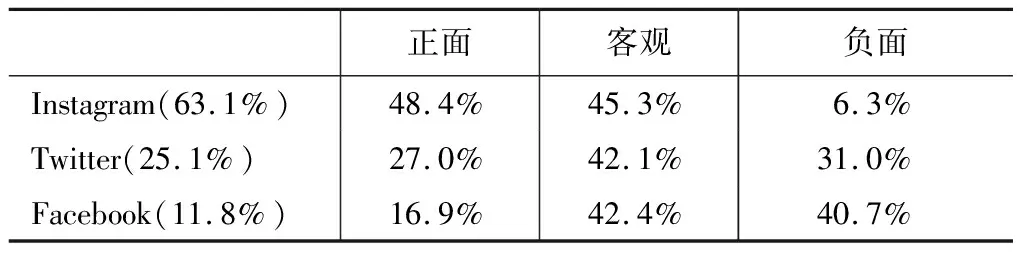

政治中心是北京形象被极度扭曲的最典型的证明。如前所述,北京在国家政治形象中的替代率很高,作为政治中心的北京在各个领域中被提及的最多。对北京的整体态度中,客观态度(44.4%)和负面态度(41.8%)的内容占比较大,均超过四成,Facebook中持客观态度的内容最多,Instagram中持正面态度最多(如图5所示)。而对政治中心的负面表达占比最大(如表2所示),主要来自Twitter和Facebook,尤其是Twitter的贴文中,持负面评价的内容占比最多。在某种程度上Twitter俨然成为了呈现北京政治中心负面形象的主阵地。Facebook和Instagram中的内容持客观态度的占比较多。

图5 各媒体中对北京的整体态度分布

表2 北京形象五个维度在各媒体中的情感倾向分布

从政治传播的角度看,北京国际形象的极化与政治化,是新媒体环境下社会互动的结果。“新媒体环境下的社会互动过程,将导致以心理群体或舆论群体形式存在的社会公众的意见极化。新媒体特别是社交媒体的技术属性为这一过程提供了物质基础,选择性信息接触和社会背书构成了两种基本的解释机制。”换言之,社交媒体基于用户既有兴趣、认知偏向和信息热度的算法推荐技术“不仅塑造了用户的信息接受范围,还影响了信息接受程度,用户只能接收到过滤后的有限信息,也更愿意相信与他们认知偏向相一致的信息”。Stephanie Edgerly关于算法机制带来的信息环境结构变化的洞见,更能帮我们深刻理解北京国际形象为何如此偏离我们身边日常所见的现实。他说:“社交媒体发起的算法和新闻推送的变革,可以开启或者关闭访问者通向新闻媒体网站的防洪闸门(floodgate);数字媒体使用者的社会行为不断被追踪并被变成未来可以用来塑造内容可见度的数据。”因此,北京国际形象在社交媒体平台上的呈现不是一种自然的呈现:“现”与“不现”、如何呈现,都是由那只可以控制社交平台信息闸门开启的看不见的手所决定的。

(三)数字闸门关不住的魅力北京

本文的第三个发现:虽然充满话语霸权与冷战思维的大信息环境和这种数字闸门的开关游戏使得北京的整体形象、特别是政治中心形象蒙上了一层灰色,然而数字闸门关不住北京城的“满园春色”。在那些没有西方政治污染的贴文里,在文化中心、国际交流中心、科技创新中心以及和谐宜居之都的很多方面,魅力北京盎然绽放(如图6所示)。

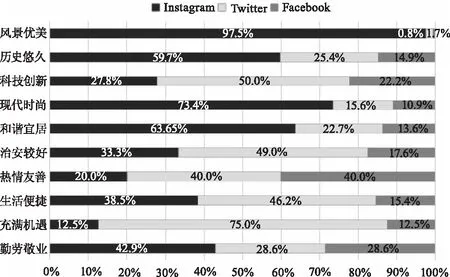

图6 各媒体对北京形象总体正面表达

从文化中心在各媒体中的情感倾向分布来看(如表3所示),在Instagram中,对北京作为文化中心相关的内容讨论最多(63.1%),持正面态度的贴文占比最多,将近五成,提及最多的是旅游领域相关内容。可见,Instagram成为了北京文化中心形象得以形塑的主阵地。这也与Instagram本身作为一个分享生活类动态的社交媒体平台的性质有关,网民在上面分享自己的日常生活,因而很多个人的体验和经历都汇集在上面,除了北京当地旅游景点的历史、美景之外,也体现了很多漫步在街头巷尾的悠闲自在,整体呈现出北京这座城市丰厚的文化底蕴的同时,也在一定程度上呈现了北京作为一座和谐宜居之都的形象。

表3 文化中心在各媒体中的情感倾向分布

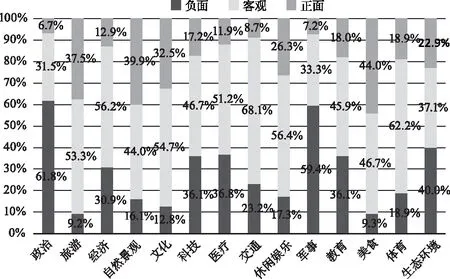

此外,从社会各领域中的情感倾向分布来看(如图7所示),北京当地的美食、旅游、文化、自然景观这几个领域赢得了较多好评。在各媒体对北京形象总体正面表达中(如图6所示),Instagram对北京的现代时尚和历史悠久给予了较高评价。

图7 北京社会各领域在贴文中的情感分布

在国际交往中心这一维度上,三个媒体渠道均以持客观态度的内容居多(如表2所示)。较多内容涉及国家领导人在北京进行的外交外事活动以及在北京举办的重要国际性会议和展览,这也体现了北京作为国际交往中心,是承载着我国重大外交外事活动的首要舞台。在Instagram上引领北京话题讨论的关键意见领袖之一——希拉里·克林顿(Hillary Clinton),在其影响力较高的贴文中主要提到在北京参加的旨在提升女性权益的世界妇女大会。值得注意的是,卫生健康领域方面的国际合作也在一定程度上呈现了北京的国际交往中心形象定位,例如北京在抗击疫情、推动控制和预防艾滋病等方面的国际合作,在支持联合国和世界卫生组织改善全球公共卫生治理方面发挥的核心作用。Facebook上关于北京的关键意见领袖耶鲁大学医学博士Dr.Farrah Agustin-Bunch提到2008年世界卫生组织传统医学大会通过了《北京宣言》,以促进传统医学的安全有效使用,并呼吁世卫组织成员国和其他利益攸关方将中医纳入国家卫生系统。

在科技创新中心的维度上,来自三个媒体渠道的贴文均以持客观态度的内容占比居多(如表2所示),内容集中在华为5G技术、抗击疫情、香港台湾、中美贸易战等议题上。比较明显的是对于科技在抗疫期间的应用的讨论,包括利用5G、大数据、人工智能和其他技术更好地为社区服务等。例如运用5G机器人照顾被隔离的新型冠状病毒患者,新型冠状病毒疫情中心武汉火神山医院的信息系统覆盖5G和4G网络,并在火神山和北京解放军总医院之间建立远程会诊系统。大多数人在提及科技创新本身时持客观态度,除了在一些偏负面的政治语境中表现出对中国科技的恐惧外,更多体现在对中国在全球科技领域的认可。

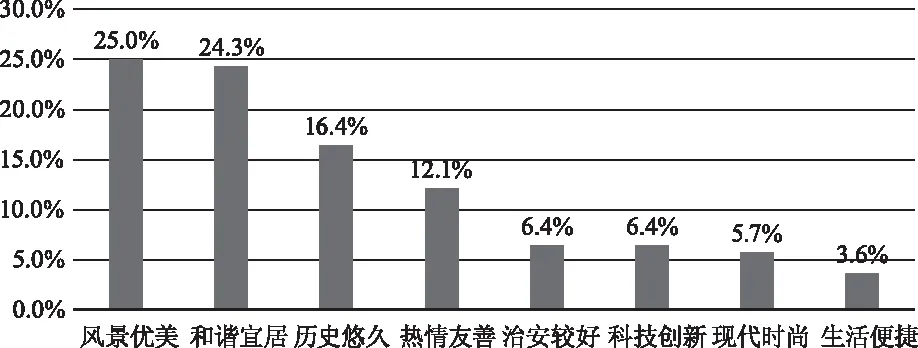

北京作为和谐宜居之都的形象,在三个媒体之中,Instagram中正面态度占比最高,超过五成(如表2所示)。各媒体对北京形象总体正面表达中,Instagram赞扬北京当地风景优美的内容占比超过九成(如图6所示)。各媒体正面指向最多的是当地风景优美(25%)、和谐宜居(24.3%)、历史悠久(16.4%)(如图8所示)。在Instagram中,较多贴文分享北京的蓝天、胡同、街道。在胡同中度过的完美放松的下午,坐在长城上看夕阳,欣赏星空和被夜灯照亮的整个城市等贴文,从日常生活体验中生动地呈现北京作为一个和谐宜居之都的闲适。也有贴文通过分享当地的历史遗迹,感受北京丰富的历史文化,从文化底蕴方面呈现北京的和谐宜居之都形象。特别值得一提的是,即使在政治氛围浓郁的Twitter上,对北京的“充满机遇”评价也很高,其热度值最高的贴文,还描述了北京植物园的悠闲景象,这条贴文“啊,多想成为在中国首都北京植物园里,那位坐在维多利亚睡莲的巨大叶子上享受夏天的孩子”,得到了大量的点赞(168,522)和分享(32,138)。前面提及的关键意见领袖希拉里·克林顿在其影响力较高的贴文中发布了以北京为标签的美食。

图8 各媒体渠道中关于和谐宜居之都的正面表达

五、“冰锥”里的北京:反思与建议

西方三大社交媒体中呈现出高度政治化的北京形象,这个“冰锥”里的北京应该引起我们深刻的反思,应该认识到新的舆论环境、新的传播媒介,成为了塑造北京国际形象的强大力量,而不是事实本身。北京形象的国际舆论场正在从传统媒体延续并逐渐转移到社交平台。Facebook、Twitter等西方社交媒体“曾被认为是为全球社区和思想开放交流的自由平台,但近年来受到各种形式的政治操纵,成为威胁民主的工具”。如果说“冰锥”里的北京,已经将这种操作与威胁化为了现实,既然英美等西方大国继续把持互联网空间绝对的话语权,西方国家对华认知与态度不会在短期内改变,既然北京在国家面临的舆论打压中首当其冲的局面短期内不会改变,那么,我们应该如何理性地看待这种困局,又向着哪些方向突围?

(一)理性直面困局

从国际舆论的角度看,新信息环境下首都北京国际形象传播的困局关键所在是否依然为“真相之争”? 向世界说明“真实的北京”,对外讲好北京故事当然是首要任务,但这并不意味着我们任何时候都应该抱住“真相”不放。面对新信息环境,真相只适合传播给想了解真相的人,而不是操纵真相的人。有学者指出:“传统的宣传模式依然执着于对事实的追求,希望同受众建立信任关系;新宣传则更注重对事实的‘使用’和对事实的诠释方法。但社交媒体操纵可以超越这两者,以大规模、多渠道、快速、连续、重复的方式对用户进行信息轰炸和漫灌,这样的宣传形态甚至可以无视真实性与一致性,因为信息量是如此巨大,用户靠个人能力根本无法去对信息进行一一核实,一旦对某个信息有了先入为主的‘首因效应’,之后的信息核查和信息纠正很难再奏效。”这也是新型舆论战的特点。舆论战无关乎真相,只关乎控制。面对新冷战思维漫灌社交媒体空间、信息可以成为新型大规模杀伤力性武器、数字闸门操纵社会舆论走向的新型舆论战,执着于真相,无异于用鲜花的善意拥抱原子弹的无情。研究发现,西方的这三大社交媒体针对北京国际形象的塑造显示出不同的舆论阵地特点,而背后的组织布局依然是我们无法看到的黑洞。

另一方面,从城市形象的传播现实看,政治传播不能控制社会生活的全部。尽管社交媒体上信息生态环境如此欠佳,北京城的魅力还是在非政治维度上展现了“一枝红杏出墙来”的美好图景。为此,应加强其他四个维度的均衡传播,以最大的正能量充实其中,展现最具亲和力、吸引力、最具包容性的美好北京形象。

(二)突围方向

1.建立好渗透在日常生活中的深度“连接”,塑造好“接地气”的北京形象

本研究发现,对北京持正面态度的贴文大多都来自对日常生活的呈现,可能是某个街道的角落,某一天看到的日落。面对拥有100多年宣传战经验又占据技术和话语绝对优势的西方强大对手,从生活常态中慢慢地渗透,建立城市与受众的深度连接,自然呈现出一个多元立体、和谐宜居的北京形象,或许是一种不错的选择。

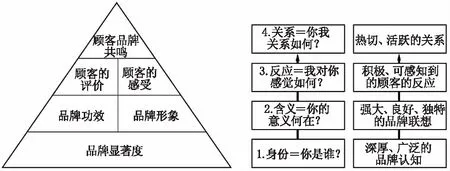

这些所谓“深度连接”,就是摆脱宏大叙事,将传播浸润在国际受众的平凡日子里,置入他们的阅读环境里,建立个体与城市在生命意义上的持久而稳定的连接。一沙一世界,一花一天堂。每个人在与城市的连接中,只有捕捉到属于自己的独特意义,这个城市才会在他的心里扎根开花结果,而不是浮光掠影。千万个个体心里的城市图片,才能定格成城市形象的底色。Keller提出了基于客户的品牌价值建设的四部曲(如图9所示),为我们指明了建立这种深层连接的关键路径。循着这种指引,我们发现,如果我们想塑造四个中心和和谐宜居之都的美好形象,就需要首先找到这种官方的城市身份对于社交媒体用户的生活、生命的意义。找准了意义,才能找准受众的个体信息需求,才能知道如何在社交媒体上精准喂料,建立他们对于北京强大、独特而美好的城市联想与记忆,由此形成积极的品牌印象,进而建立热切而活跃的互动关系,实现情感共鸣,成就北京形象品牌价值。如果这种关系强大到受众可以不因为任何政治影响、国际关系和媒体操纵而改变对北京的基本认知,就说明已经成功破局了。远有埃德加·斯诺(Edgar Snow),近有英国奥斯卡获奖导演柯文思(Malcolm Clarke)、BBC著名主持人迈克尔·伍德(Michael Wood)以及日本导演竹内亮(Takeuchi Ryo),这些四方的精英都把向世界说明真实的中国作为自己的心愿。这就是生活战胜政治的典范。

图9 基于顾客的品牌价值金字塔

2.借助于近在眼前的意见领袖,传播好外国人喜闻乐见的北京形象

网络平台的形象构建和传播当然离不开拥有大量粉丝团的网络意见领袖。而本研究中旅游又是获得积极评价较多的领域。所以,那些来京的旅游者、长期旅居北京并乐于在境外社交媒体推送在京生活体验的外国人,既是北京形象的民间大使,又是理想的意见领袖。因此,要善于发现、积极培育并合理引导好这些送上门来的有影响力的人,让他们去向世界呈现充满包容性、亲和力、人文关怀和文化魅力的北京。

3.利用好不同媒体平台的特点,培养适合在平台上生长的北京形象

传播要素是品牌传播有效策略的重要部分,因而传播者、媒介、受众、以及传播过程中内部与外部沟通都需要权衡。社交媒体不仅是一种传播渠道,同时也受到自身技术和文化的影响,在跨文化传播过程中,不同的社交媒体因自身技术逻辑和文化偏向,深深影响着传播内容的呈现和效果。本研究中,Twitter上关于北京的政治内容居多,而Instagram却以文化风采见长。因此,要根据不同社交平台的特点,将不同“北京故事”以不同的形式投放在不同的平台和不同的群组讨论中,才能更好地融入其中,取得社交意义上接地气、借人气、入人心的传播效果。

注释:

①⑤ 王莉丽、刘子豪:《后真相时代特朗普“推特治国”舆论传播特点及启示》,《国外社会科学》,2018年第3期,第43页。

②③ 张洪忠、段泽宁、杨慧芸:《政治机器人在社交媒体空间的舆论干预分析》,《新闻界》,2019年第9 期,第17页。

⑥ [英]戴维·莫利:《电视、受众与文化研究》,史安斌主译,新华出版社2005年版,第212页。

⑦ Adamus-Matuszynska A,Michnik J,Polok G.ASystemicApproachtoCityImageBuilding.The Case of Katowice City.Sustainability,vol.11,2019.p.2.

⑧ Kavaratzis M,Ashworth G J.CityBranding:AnEffectiveAssertionofIdentityoraTransitoryMarketingTrick?.Place Branding,vol.3,no.2,2006.p.186.

⑨ Holsti,O R.ContentAnalysisfortheSocialSciencesandHumanities.Addison-Wesley Pub.Co,1969.

⑩ Kerlinger,F N.FoundationsofBehavioralResearch(2nded.).New York:Holt,Rinehart and Winston.1974.pp.721-724.