微观政治传播论纲

2021-08-04荆学民

■ 荆学民

互联网的发展,有力地推动着人类社会经济、政治、文化的跃迁,可以说,我们已经进入“互联网时代”。当下,基于互联网的“自媒体”“融媒体”“全媒体”“社交媒体”“智能媒体”等①,让普罗大众拥有不一样的全新生活。全新生活多姿多彩地在人类社会的诸多领域展现,其中,极为引人注目的是,它激活了人类社会的微观政治生活领域,形成了波澜壮阔、蔚为壮观的微观政治传播景观。或许,正是迅猛崛起的微观政治传播,从特定的侧度改变了既有的人类社会秩序,刷新了既有的政治运行机制,推动了人类社会进入“百年未有”的不确定时代。于此情、此景、此时代,系统地考察和研究微观政治传播,必然具有理论价值和现实意义。

一、微观政治传播崛起的社会基础

微观政治传播领域的崛起,决不是凭空的精神想象和纯粹的理论演绎,而是具有坚实的社会基础。

(一)人类社会交往形态的变革

从哲学的高度思考,微观政治传播领域的崛起,是进入现代社会以来人的社会交往形态发生剧烈变革的客观要求。具体地说,是人的交往方式由近代的“主体性”向现代的“主体间性”再到当代的主体“命运共同体”的“交往民主化”的必然结果。

第一,从“神是主体”到“人是主体”。社会实践的主体是人,各种社会秩序的创造者也是人。当人从早期各种宗教神学主义的“君权神授”统治和封建主义的“天意”奴役下解放出来后,最主要的精神理念和精神支柱,就是作为一种主体自觉意识的“人是主体”。当人在社会实践活动中把自己作为“主体”进行“思想”和行动时,时时处处彰显着其“主体性”。在人类社会发展和历史进步中,“主体性”在多领域、多层面、多维度中居于主体意识的支配地位。

第二,从一元主体性到多元主体间性。从“主体性”到“主体间性”是人类社会进步和发展中“多主体存在意识”使然。当人类意识从单向的“主体性”意识升华到“多主体存在意识”时,由人类自己创造的社会秩序的“主体间性”特质便凸显出来。“主体间性”无论从理论上看,还是将其放置于社会中看,均遇到了至今尚未能圆满解决的挑战性难题。比如,在现实社会中,多主体存在意识中的种种不平等思想,依然顽固地主宰和笼罩着西方思想理论界,在人类社会迈向“世界历史”的进程中,多主体间性在政治上形成的是霸权主义的国际规则,在经济上形成的是“先进—落后”的发展格局,在文化上形成的是“文明—野蛮”的文明史观,在信息的生产和传播上形成的是“中心—边缘”的传播秩序。当前,在人类所面临的全球政治不确定性的情势之中,我们仍然能深切地感觉到多主体间性中种种政治不平等的意识和思想在作祟,有些政治思想和思潮,甚至逆人类政治文明进步的历史潮流而动。

第三,从多元主体间性到主体命运共同体。“主体间性”还是一种关系概念。无论是主体间的“主奴关系”和对抗关系,还是主体间的承认关系和平等合作关系等等,都是一种在现实的交往关系中方能生成和显现的情景。在这种现实的关系之前,作为实体的“主体”,仍是一种独立性和个体性的存在,因而,“主体间性”意识仍然是一种“分割性”和“个别性”的主体观和主体交往观。正因如此,在现实的多主体交往中,以“分割性”和“个别性”意识为基础的政治、经济、文化、宗教、民族等诸多要素的作用,使主体间的关系难以实现真正的相互承认、平等合作、相互融合。人们超越“主体间性”意识的局限性,寻求和建构了在承认主体独立性和个体性基础上具有更强纽带性的主体“共同体”理论。如果说主体间性的“主体”着意的是其“个体性”以及个体主体的“前在独立性”,那么,主体“共同体”意识,则着意于主体前在独立性中的“共在性”。这种“共在性”的实现,使主体间性中的“主体”从被动的、后置的关系境界,通过政治、经济、文化、文明的塑造,成为一种更有行动力的实体性的实践主体。

进入新时代以来,中国共产党人提出的“人类命运共同体”思想,可谓是对人类社会发展理论的原创性贡献。所谓人类命运共同体,亦即主体命运共同体,从理论渊源上讲,是一般“共同体”思想和理论的升华。如果说,一般的共同体理论,是用主体前提性的“共在”理论超越了此前主体间性理论的主体“分割性”的“孤在”,那么,“人类命运共同体”理论,既着意于主体的前在性“共在”,更着意于“共在”后的成果“共享”。“人类”意识把主体的前在性“共在”提升到至高普遍性,“命运”意识更为深刻地呈现出人类未来“共享”愿景的感召力和牵导力。

(二)现代政治运行秩序变革

从政治学的角度看,主体交往从单一主体性到主体间性再到主体命运共同体的逻辑演进与实践升华过程,同时要求和折射着人类政治交往的“民主化进程”。

第一,从纵向上看,政治权力运行从国家政治的宏观高度向民生政治的底层不断下沉。从学理上讲,“政治”的内在矛盾结构是其理想性与现实性的双重属性的矛盾。这个矛盾的运动,决定着人类政治发展的内在逻辑和基本规律。其内在逻辑是:确立超越现实的理想,以理想为目标不断地使现实向理想靠拢。其发展的基本规律是:不断地从抽象的政治理想走向具体的政治现实,不断地从高大宏远的国家政治战略路线向民生政治的底层下沉。这正是人类孜孜以求的政治现代化和民主化的过程。

第二,从横向上看,政治权力运行从国家政治的中心向外围领域前置性位移扩散。在互联网时代之前,政治权力的运行图式是“上有金字塔顶、下有金字塔基”的上下等级分明、中心边缘稳固、左右边界清晰的“垂直有序”景观。进入互联网时代以来,这种图景正在被“去中心化、扁平化、离散化、非主题化”等逐步打破,政治权力运行秩序形成了新的图景。权力中心的位置性扩散与传播形态的改变,是互构共变的关系。不能片面地把政治权力中心的扩散仅仅看成是互联网时代传播技术发展带来的“功劳”。所谓“前置性位移扩散”,是指政治在国家宏观政治确定之后,在实际的运行中,政治权力要横向扩散、位置前移,而不是仍然站在政治的“起始点”中心去“辐射”“统治”周边。应该说,即便没有传播技术的发展,人类政治自身也是要遵循这个规律的。这是人类政治不断走向“民主化”的历史必然性。

第三,从纵横交错的静态切面上看,政治权力运行中政治信息是从宏大笼统性走向颗粒精致性。这也是政治运行规律使然。政治始于理想,但却是宏大政治理想不断转化为现实的过程。现实是鲜活的,现实是具体的,现实是弥散的,因此,举凡成功的政治,均是实现了政治信息“源头”从宏大笼统向颗粒精致的转化,实现了政治的个体化的“入脑入心”。

(三)信息传播技术的发展

每一次传播革命都极大地推动了人类社会进步。传播技术革命的轨迹或逻辑正好形成了一个“微观—宏观—微观”的螺旋上升的闭环或升华;从另一个角度看,也是一个“一对一—一对多—一对一”的螺旋上升的闭环或升华。从这个意义上说,传播本来就是“微传播”。人类社会早期必须占有物理时空的“一对一”传播经过多次革命,可以借用电子和网络媒介突破物理时空瞬间实现。突破了这一点,所谓的现代传播网络中的“点对点”“面对面”“体对体”也就自然实现了。

应当认识到,传播技术的革命性发展对于传播本身没有什么意义,其意义在于:它激活了政治从母体性的“社会”中分离以后“积沉”在国家政治以下和以外的微观政治。美国学者托夫勒1983年就曾预言:“信息是和权力并进而和政治息息相关,随着我们进入信息政治的时代,这种关系会越来越深。”②因此,传播技术的发展也是微观政治传播崛起的社会基础。

(四)国家与社会的交织互动

政治来源于社会,因此无论单独讨论政治还是社会的时代状况,都必须置放于二者的关系中方能说清楚。

第一,“政治”从其赖以安身立命的“社会母体”中逐步分离的过程,是一个政治自身不断拓疆扩土、发展壮大的过程,俨然犹如一个孩子的成长成才过程,政治的发展历程也是一个不断走向新的政治文明的过程。也就是说,从宏观上看,政治与社会从“混沌一体”到“尖锐对峙”再到“良性互动”的发展历程中,二者是相辅相成、互为因果的,但是“发动机制”的主导者是政治。

第二,反过来看,政治与社会关系的发展历程,也是一个社会在政治的强大过程中不断挣扎、抗拒政治的统辖和奴役的过程。用政治学理论来说,是一个社会母体不断地给政治“授权”、又不断地“收权”的过程。从根本的意义上,是社会决定政治,而不是政治决定社会,正像儿子的血脉来自母亲一样。

第三,基于互联网的信息化时代的来临,正在改变政治与社会的关系,在工业文明和大众传播时代被分化和区隔的政治与社会,骤然出现“再一体化”和相互渗透融合的趋势。日新月异的传播技术,“赋权”激活了长期以来被冷落的普通民众日常生活领域的政治细胞和政治权力,微观社会和微观政治迅猛凸显出来。社会运行和政治控制机制正在发生前所未有的变化。主导型、中心化的宏观权力逐步分化为非中心化的、弥散的微观权力。对应于传播发展的“微观—宏观—微观”螺旋上升过程,政治与社会的关系也正好经历着“正—反—合”的逻辑演绎,呈现给这个时代的是这样一幅景观:微观社会和微观政治正在以新的能力和能量,或“对逆反冲”或“深度弥漫”与之对应的宏观政治。

二、微观政治传播研究的理论资源

对于微观政治传播的研究,不是仅靠某单一学科就可以完成的。当然,作为理论资源的诸多学科对于微观政治传播研究的给养也是有层次感的,毕竟“微观政治传播”的主干理论还是根植于政治学和传播学。

(一)微观政治传播研究的哲学理论资源

举凡对时代精神和时代新生事物的观察思考,就必须升华至哲学的高度和深度。对于微观政治传播的研究来说,可尽然汲取营养的哲学理论资源主要在于以下几个方面。

第一,确立微观政治传播研究的时空坐标。社会的发展,并不仅有“传播技术”一个维度,相反,传播技术的发展更需要置放于更大的社会有机体的发展中去考量。哲学理论研究提供了这个方面的研究成果,即人类社会发展从“文化综合有机体”角度可以划分为“前现代社会—现代社会—后现代社会”三大阶段或形态。微观政治传播恰恰是“现代社会”向“后现代社会”转型的产物,或者更准确地说,是“后现代”吞噬、超越、反抗“现代”的综合社会表现。因而毫无疑问,微观政治传播的特质、表征、功能、发挥、姿态与效应等,均属“后现代”范畴。建基于后现代社会的“后现代理论”,是分析研究微观政治传播的“首出”哲学理论资源,它为微观政治传播的研究确立了时空坐标。

第二,引导微观政治传播研究的观察视野。微观政治传播,不是基于空中楼阁的学术幻想,而是实实在在的社会现实,实实在在的人类生活。人类社会是由“宏观”和“微观”两个层面构成的。马克思主义曾着力于揭示其宏观的发展机制和历史进程,但从来也没有忽略过人类社会的“微观”基础。相反,马克思的宏观理论建基于其微观理论基础之上。马克思之后,哈贝马斯进一步提出,对社会生活的研究,人们可以采取两个不同的向度,一个是“观察者”的向度,一个是“参与者”的向度。所谓“观察者向度”,就是把社会看成是由不同的子系统构成的功能互补的大系统,这实际上就是宏观向度;所谓“参与者向度”,就是把社会看成是个人之间互动的领域,这实际上就是微观向度。③我们必须承认,相较于对人类社会的宏观研究,从“微观”视野揭示人类社会的微观领域结构、微观运行机制、微观生活景观等要薄弱很多。现在是时候用历史唯物主义的微观视野深入观察和研究微观政治传播了。

第三,框定微观政治传播研究的理论范式。对于处在从“现代社会”向“后现代社会”转型中、处在传播发展从“宏观”到“微观”螺旋上升中的微观政治传播研究来说,哲学理论为其提供着与之匹配的理论研究范式:其一是历史与逻辑相统一的研究范式;其二是本质与现象相统一的研究范式;其三是宏观与微观相统一的研究范式。对于微观政治传播研究来说,宏观维度,保证了“政治”的必要战略高度和面对未来的政治理想的确定性,也可以说是一种微观政治传播研究“政治正确”的保证;而微观维度,则是剖析微观政治传播神经末梢的轴心方法,惟其如此,才能保证微观政治传播研究的现实意义与学术价值。

(二)微观政治传播研究的政治学理论资源

近年来,政治学关于“微观政治学”的提出和研究,直接给微观政治传播研究提供基础性的理论支持。

第一,政治学理论认为,复杂的政治生活有三个层面:宏观层面、微观层面和介于二者之间的中观层面。宏观政治学、微观政治学与制度政治学,三者既相互区别又相辅相成,细化了对人类政治生活的分析,完整而有机地呈现出人类政治生活的状貌和运行机制,为微观政治传播研究提供了理论基础。

第二,微观政治学以政治生活中的个体政治行为为研究对象,其核心理念建基于现实政治生活中人们理解和认知政治的“向上渗透”模型④,这一模型弥补了长期以来精英政治所建构和秉行的“向下溢出”认识模型的缺陷,还原和复兴了互联网时代被激活的现代政治生活的真实形态。微观政治学一定程度地揭示出了现代政治生活中“以个体为主体”所带来的前所未有的政治冲击及其效应,为在种种“不确定性”的事件中寻求其“确定性”提供了研究思路。这个思路对于微观政治传播的研究来说,其意义将是“革命性”的。

第三,微观政治学具有强大的历史基因,这就是20世纪曾风靡世界的行为主义政治学。历史具有惊人的相似性,也是“螺旋式”前进的。20世纪初兴起并风靡世界的行为主义政治学,在20世纪末受到以罗尔斯《正义论》为代表的宏观政治学的冲击而落寞,但在互联网时代又要“复兴”了。微观政治传播的研究,不能不借鉴甚至直接使用在新的传播技术背景下的实证主义、实验主义和数据主义等研究方法。

(三)微观政治传播研究的传播学理论资源

把这个时代命名为“互联网时代”,就足以说明传播技术在社会发展中的重大地位和影响。与此相应,在这个时代没有哪个学科能比得上传播学的变革速度。回想传播学中曾经风靡一时的所谓的“十大核心理论”几乎全部被不同程度地“颠覆性”地消解。颠覆它们的“力量”只有一个:传播权力和传播技术的大众化、民主化和弥散化。这一切正是被传播学称为“微传播”的崛起。因此,应当说,传播学的研究,给微观政治传播研究提供着最前沿、最直接、最新颖的理论资源和支持。

三、微观政治传播研究中的两个基石性范畴

微观政治传播研究,是一个涉及到哲学、政治学、传播学、历史学、社会学等诸多学科的集群性研究,因而也必然有一个涉及诸多学科维度的概念群。其中,有些概念、命题和论域在诸多学科中已经被使用或探索过,甚至至今仍存歧义和争议,有些概念在前面的“社会背景”和“理论基础”中已有界说。在此,仅就微观政治传播的研究中两个基石性的概念予以诠释。

(一)微观政治传播范畴

“微观政治传播”自然是微观政治传播研究的基石性的概念。可以简要界定为:由现代传播技术赋权的、以个体为主体的政治共同体内基于微观社会生活的政治信息扩散、接受、认同、内化等有机系统的运行过程。这个定义有以下几个要点。

第一,“由现代传播技术赋权”,是指基于互联网传播技术对微观政治传播主体的赋权,这种赋权使传播主体的个体化变为现实。其“传播技术”包括各种日新月异的媒介载体革新与传播技能进步。第二,“以个体为主体”是相对于过去的国家宏观政治的以国家政党政府等及其主宰的大众媒体而言。第三,“基于微观社会生活”,既包括国家宏观政治使用新的传播技术在新的传播环境中把宏大政治“颗粒化”“精细化”“底层化”“生活化”等的过程,也包括日常社会生活领域自我产生的政治诉求、政治话语、政治议题、政治理想甚至政治运动等。

(二)与微观政治传播对应的社交媒体范畴

从理论上讲,如果说宏观政治及宏观政治传播的实现对应的是大众传播,那么微观政治传播应该对应什么传播?所谓基于互联网的传播技术,只是将其置于更为宏大的时代背景,微观政治传播应该有更具“对应性”的传播技术、传播平台和传播场域。现在各种概念应运而生,诸如“新媒体”“自媒体”“融媒体”“全媒体”“智媒体”,但都没有准确的内涵和确定性的边界。我们觉得还是在与“传统媒体”(以所谓的大众媒介为主体)相对应的意义上,使用“社交媒体”比较恰当。但是,仍要对“社交媒体”作出界定。

“社交媒体”可以最简洁地定义为:以个体为主体的普通民众基于互联网平台构筑其社会生活的媒体。其要义如下。第一,从技术角度看,社交媒体是一种基于互联网的交换平台。现阶段主要包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等。可以用“社交的媒体化”来形容其态势。第二,从本质规定性上看,社交媒体的本质,不在于“媒体”,而在于“社交”。即是说,社交媒体的内容生产和传播逻辑,建基于用户的社会关系的基础之上。社交媒体的“革命性意义”在于:人们通过新的社会交往方式交换的内容发生了变革。社交媒体已然成为一种普通民众无法逃遁的生活方式。第三,从产生过程上看,对于社交媒体的认知应“倒过来”看,即不是说因为民众“有话要说”而寻求新的交往平台,而是因为社交媒体消解了民众的“有话要说而不能说”的壁垒,激活了民众本来就有的自由的信息生产权、信息交换权和信息消费权。这其中当然包括内蕴丰富而深刻的政治信息。也就是说,社交媒体是实现和体现微观政治传播的基石性的传播载体。社交媒体呈现了过去政治传播领域所看不到的社会民众的包括政治理想、政治幻象、政治诉求、政治情感、政治信仰、乃至于政治行动等在内的丰富的政治生活。第四,从类别界定上看,传统的宏观政治主宰的大众媒体在互联网技术平台上借助于社交媒体衍生或延伸出的各种客户端等等,由于其不具有“个体主体”的特质,因而还能属于“社交媒体”范畴,或者更为准确地说,传统的宏观政治主宰的大众媒体借助于社交媒体所传播的内容不属于“微观政治传播”范畴。如不作出这种必要的“划界”,“社交媒体”亦将失去自己的规定性。

四、微观政治传播研究的主干内容

(一)基于个体主体间性的“微公共领域”研究

微观政治传播虽然是“以个体为主体”的传播,但它却不是停留在个人私人空间的个体精神冥想或私密行为,而是既在特定的公共领域中运行,又反哺生成新的公共领域。⑤但是,微观政治传播生成的“公共领域”是一种全新的场域。

第一,“公共领域”的本来意涵就是一种“政治性”的场域,人类社会早期,从私人家庭中分离出来“公共”,“公共”中“政治基因”壮大发展,最终又从“公共”中分离,形成更具密实意义的“国家政治”。到了近代社会,“公共领域”被一批理论家规限于“国家政治”与“社会”之间的“第三领域”,似乎脱离了“政治”。现在进入互联网时代,在传播技术的赋权下,这个“第三领域”的“公共领域”又回归于政治,或者说,政治又重新弥散和浸透在“公共领域”之中。这一点诚如罗伯特·达尔所言:“无论一个人是否喜欢,实际上都不能完全置身于某种政治体系之外。一位公民,在一个国家市镇、学校、教会、商行、工会、俱乐部、政党、公民社团以及许多其他组织的治理部门中,到处都会碰到政治。”⑥

第二,前互联网时代或国家宏观政治主宰的大众传播时代,“公共领域”中“活动主体”及主体间的交往方式还主要是“面对面”的,“主体”的形态还是“自由知识分子”类型的“群体主体”。而到了互联网时代,社交媒体所形成的新的“公共领域”中,“主体”成为具有自由信息发布技术能力和权力的“个体”,这个时候的社会交往才真正是“基于个体主体间性”的交往。

第三,与上述两点对应,如果说前互联网时代或国家宏观政治主宰的大众传播时代,“公共领域”中“活动主体”及主体间的交往或交谈的内容还是属于“公共”的,那么,“基于个体主体间性”的交往内容才实现了真正的“突破”,诸多被遗忘、被冷落、被边缘、被私密化的,在过去“想也不敢想”“想也想不到”的日常生活话题,被摆上台面,被抛洒在公共场域中,潜在的隐秘的政治意涵,以各种姿势样态登场亮相,形成了全新的“微公共领域”。

(二)基于社交媒体的“微公共舆论”研究

从政治学的学理上讲,“公共舆论”的核心要义有三点:其一是“众意”,即不是一个人或一个政治集团的意志,而是来源于众多个人、众多主体的意志;其二是“公意”,即来源于众多主体却又超越众多主体的“意志”是政治共同体的最高“意志”,因而也是政治共同体实现民主政治的精神基础;其三是经“差异性”的辩论或博弈而成的“意志”,而不是由某种政治权力即权威发出的“指示”。在传播学中,“公共舆论”中第三个要义被单独放大,或者说传播学主要着力于“公共舆论”作为一种信息流动和聚集是如何形成的。应该说,传播学中的“公共舆论”研究淡化或消解了其政治性的意涵和意义。微观政治传播的崛起,形成了对政治运行和社会发展产生巨大影响的新型的“微公共舆论”。

第一,回归了公共舆论之“公众”的本质属性。前互联网时代也是有“公共舆论”的,但限于那个时代国家政治宰制的宏大政治传播机制,“公共舆论”往往是具有信息发布和控制权的政治权力的“集体意志”,或基于预设政治目标的“政治共同体意志”,其实质是单一的而不是“公众”的。而微观政治传播中传播技术的赋权,使普通民众“人人都是广播电台”,舆论的“公众”本质属性完全呈现出来。

第二,颠覆了公共舆论的生成机制。前互联网时代公共舆论也是“自上而下”与“自下而上”双向互动而生成的。但是,“自上而下”的舆论高能强势、渠道畅通、机构健全,利用官方大众媒体引导和控制着整个公共舆论;而“自下而上”的舆论位低势弱、渠道堵塞、力量涣散,与“自上而下”完全不对等。而现在,公共舆论的生成机制几乎倒置。“自上而下”所谓的舆论失去“差异性”特质,成为一种定向引导的政治宣传;而“自下而上”形成的舆论,波涛汹涌,逆势而上,使整个社会处于公共舆论的监督和“纠察”之中。在某种条件下,民间舆论引发的“微公共舆论”,构建了微小却密实的“民间舆论场”,它以巨大的冲力“回逆”和“刺激”着宏观政治权力作出种种回应和调适。

第三,形成了公共舆论的新能力。在过去,国家宏观政治主宰的政治传播中,公共舆论很多的时候被引导、控制和消解,变成了“吵吵闹闹说说而已”。而基于自由度较高的社交媒体形成的公共舆论,一定程度地实现了信息生成、信息表达和相应行动的三个方面的统一。就是说,表达本身就是一种行动,行动中体现了权力与能力的统一,“行动”着力于对现实的改变。这个时候,诚如本杰明·哈里森所言:“公众舆论是世界上最有权势的君主。”⑦

(三)基于社交媒体的“微政治话语”研究

“话语”是人类之间表达和交流思想的最基础、最直观的“中介”。“政治话语”无非就是人类在政治生活中用来表达政治或日常交流中含有政治意味的“话语”。每一个国家的宏观政治体系(系统、体制)均有与其匹配的一套政治话语及其使用规则。但是,基于社交媒体的微观政治传播正在改变着这一切,没有比互联网时代的微观政治传播所创造的政治话语更令人惊叹、令人困惑、令人着迷、甚至令人惊恐。

第一,从理论上讲,国家宏观政治的“官方话语体系”,是国家政治权力的表达,具有鲜明的政治目的性和严谨的规范性。而基于社交媒体的“微政治话语”,是长期积聚的各种民间思潮的舆论表达。话语“博弈”的背后,反映着一定的政治资源与政治权力的争夺。随着政治民主和人类政治文明的进步,“微政治话语”展示的是“政治共识”的“多元化”。第二,基于社交媒体的政治话语,突破了过去由宏观政治生产、传播和主宰的政治话语的“意识形态围栏”,生产于普通民众的话语可以表达其政治思想,但不能也无法给其赋予意识形态的属性,贴上“意识形态”的标签。第三,基于社交媒体的政治话语在更高的境界中,以其“微观真实”的功能,使“话语”回归其本质,即“语言”“言语”“话语”本身就是一种最原始的政治,其不但产生于“政治”,而且建构着“政治”。第四,从外观形态上看,基于社交媒体的政治话语,展示了普通民众的“理性的狡计”。在与现有宏观政治“边界”约束的碰撞、博弈、撕扯、合流的互动过程中,以其难以穷尽描述的“幽默”“讽刺”“借喻”“隐喻”“影射”“装傻”“卖萌”等等,呈现出多姿多彩的话语景观。

(四)微观政治传播的基本流程研究

传播要经历时空,因而传播是一个流程。不同的传播学家对于传播研究的不同,都在于对传播流程的方方面面认知不同。深究一下自古以来对传播的研究,“传播流程”的第一个理论家是拉斯韦尔,提出了人皆尽知的“5W”学说。但是,人们有意无意地都回避或忽略了拉斯韦尔只是在讲“政治传播”。现在让我们再次回到政治传播的研究视野中来,把“传播流程”置放于微观政治传播中,就会发现微观政治传播“再造”了一个新的传播流程。

第一,“节点”位移。在前互联网时代,宏观政治传播系统中,“环境”封闭稳定,“输入”一元主导,“转换”简单隐秘(“暗箱”),“输出”单一恒定,“反馈”稀薄无力。各个环节相对固定,行进过程稳定清晰。现在,基于社交媒体所建构的微观政治传播,政治环境复杂化,信息生产群体化,“输入”环节容量剧增,“转换”环节暗箱曝光,“反馈”环节悄然前置。“环境—输入—转换—输出—反馈”的完整流程,被压缩在同一速度、同一频度在同一时空中完成。节点“位移”和环节“反转”所造成的新图景,实现了对传统媒体时代政治信息传播的“流程再造”。

第二,“目标”回归。在政治传播流程中,“输入”这一环节作为政治信息的生产源头,决定着整个政治传播的“目的”。在过去,由国家宏观政治及其主宰的主流媒体(大众媒体)作为“把关人”控制着“输入”这一“龙头环节”,其目的也是很明确的,即以维护特定政治控制为目的。现在,基于社交媒体所建构的微观政治传播,“输入”环节发生着“革命性的变革”⑧,由其主导或决定的传播流程的目的也相应发生了改变:从日常生活的微观政治现象或事件出发,要求具体事件得到重视或得到解决。这种“微观细小”的目标,貌似褪去了其“高达宏远”“抽象难及”的“空虚”性质,但其骨子深处却指向政治的“原始价值旨归”⑨(如自由、平等、民主等)。

第三,“结构”立体。国家宏观政治的信息生产是垄断的,由国家宏观政治主宰的主流媒体对政治信息的流通,沿着“喉舌”或特定的组织路径呈“复制式”传播。“复制式传播”的结构是单一的、线性的。现在,基于社交媒体所建构的微观政治传播,信息入口的“洞开”,使传播流程结构超越“点对点”,向“线对线”“面对面”“体对体”的多维立体状态跃迁。

(五)微观政治传播的运行机制研究

机制指由动力、路径、秩序等构成的事物的有机运行机理。基于社交媒体所建构的微观政治传播的运行机制日益突显。

第一,“合力化”的运行动力。国家宏观政治传播运行的动力是单一的,主要来自居于高位的政治权力和其所主宰的媒体的推动。这种“动力源”的特点是“整体而笼统”“单一而单向”“动能逐次递减”。一般地说,随着特定政治的发展,国家宏观政治传播自然趋势是动力不足,因而要依靠不间断的“运动”来补充能量。而基于社交媒体所建构的微观政治传播,其动力来源于普通民众的主动性“参与”,政治目标单一而清晰、多向而聚合、动能逐次递增。来源于“主体”的、“媒体”的、“受众”的及“环境的”四重动力,形成力的“平行四边形”,“平行四边形”的“合力”决定着微观政治传播的运行动力澎湃而强劲。

第二,“扁平化”的运行路径。国家宏观政治传播的运行路径是:运动开始、发出文件—层层传达、普遍宣传—认真学习、深刻领会—抓住典型、以点带面—统一思想、形成共识。⑩这是一种居高而下的垂直路径。而基于社交媒体所建构的微观政治传播,其路径是枝节横生的“遍地丛林”,有道是“看上去茫茫一片,钻进去深深无边”。

第三,“松散化”的运行秩序。政治传播秩序是政治秩序与传播秩序耦合而成的,维护其构成要素之间的固定位置、稳定关系、功能匹配和行进次序,以通过传播达到某种政治目的的保障机制。基于社交媒体所建构的微观政治传播,在“主体推进”“过程控制”“目标确立”“规范引导”“能量释放”等诸多环节和层面,都有其不同于国家宏观政治及其主流媒体(大众媒体)主宰的宏观政治传播。比如,“主体”的出场是“偶然性”支配;过程的“不可控性”突出;既有“规范”失去引导力;能量释放失控超度;等等。

(六)微观政治传播的叙事内容研究

前互联网时代,国家宏观政治权力所主宰的政治传播叙述内容,是基于政治目标和相应的政治控制的意识形态,或者是由意识形态演化而来的种种“议题”。这也是“议题设置”在大众传播时代占据十分重要地位的根据。来自于意识形态的“议题”的设置,追求宏大的政治目标或高远的政治战略,是一种具有“政治神圣化”和“道德至善化”的抽象的政治象征。而基于社交媒体的微观政治传播的叙述内容则十分不同。

第一,微观政治传播的叙事内容,虽然仍也可以是意识形态性的“宏大议题”,但是,却是经过民众思想认知过滤加工后,经由“个体主体”个性化、个体化、生活化、幽默化、讽刺化、碎片化、情绪化等的“议题”。这个时候的“议题”,其实已经转化成了“话题”。一般地说,微观政治传播中直接来自于宏观政治意识形态的“话题”的比例很小。

第二,大多基于社交媒体生发的“话题”,与宏大的意识形态没有直接的关联,而是政治底层和民众普通生活中大量“弥散而敏感”的“话题”。这些“话题”没有“政治神圣化和道德至善化”的外部包装。“话题”可能以街头巷议、田间唠嗑、茶余饭后甚至床前枕边、绯闻八卦等方式呈现,但却隐含着政治,并不失去其政治属性。即“话题”仍然是政治的,只不过这种“政治”更多来自于老百姓的日常生活,是“民生政治”。

第三,正因如此,微观政治传播的叙事内容,可能频频突破传统政治的“边界”和“忌禁”。从诸如“温州动车脱轨事件”到“凤姐征婚”事件,从“特朗普推特治国”到“书记的一记耳光”,从“我是共产党员”到“你妈喊你回家吃饭”,从“粉丝约架”到“明星代孕”等等,无奇不有,但却总能饱含政治意味或触及到政治。

(七)微观政治传播的叙事方式研究

叙事方式是人们将各种经历经验组织成为有现实意义的事件的基本方式。叙事方式表面上看是一种表达模式,其实也是一种思维推理和思想建构模式。基于社交媒体的微观政治传播,其场域空间、话语特质、叙事内容及叙事方式是一种相互影响、相互匹配的系统或体系。正像微观政治传播所创造的政治话语令人惊叹、困惑、着迷、惊恐一样,微观政治传播的叙事方式,也业已突破传统叙事学、政治学所要求的种种规限。“没有什么规限”正是其显著特点。

第一,平民视角的叙事角度。一般地说,活跃于社交媒体的微观政治传播的“主体”,是没有特定政治权力和相应政治权威作为“后盾”的普通百姓(即便是一些具有政治地位和政治权力的官员,他们在社交媒体的传播均隐晦自己的身份地位,若以官方身份“亮相”,那就超出我们所论的微观政治传播而属于传统的宏观政治传播的范畴),因而在通过传播的交往过程中,更多的是以“平等者”视角来叙事。这种“平等”,是一种自然的前提性的“赋权”,而不是在虚拟的网络拟态环境中某种“高位”的身份刻意“降低”自己,或者某种“地位”刻意“抬高”自己而来的“平等”角色。

第二,松散无形的叙事框架。在过去的传统宏观政治传播中,传播学所讲的“框架理论”具有根深蒂固的支配性作用。举凡宏大的政治传播,皆具有自觉的、理性的、高尚的“国家宏大叙事”框架。但是在基于社交媒体的微观政治传播中,“框架理论”几乎失效。没有固定的、唯一的信息源,无法确定需要进一步“照亮”和“深度挖掘”的“新闻”,无法准确判断会进一步“发酵”的报道方向,不断“反转”的剧情轮番登场等等,松散无形的叙事框架,沉沦在“时”“效”“度”的结构之中,呈现的是即时性的“一事多态”的微小短暂的“临时构架”。

第三,断续空白的叙事逻辑。国家宏观政治传播最讲求的是叙说逻辑的严谨性、完整性,所谓全面地、系统地、深刻地、辩证地,包含历史、现实、未来等等,有一套规则和规矩。说得客观一些,这种思维逻辑是印刷媒介培育历史的产物。而微观政治传播叙事是数字思维、图像思维、视觉思维的综合体,“无逻辑”才是其逻辑,很多的时候,逻辑的跳跃、断续、空白造成了“语句不通”“云山雾罩”甚至“不知所云”。

第四,平等交流的叙述基调。一般地说,国家宏观政治传播的叙事基调,是居高临下的“政治规训”,是高远抽象的政治教化,是定性定型的政治传达。而微观政治传播的叙事基调,是平等交流,是浸润倾诉或揶揄隐喻,更多的时候,是在强权政治的强势情景中以“弱弱地一问”的姿态叙述某种经历和经验,甚至是以“童谣童话”式的叙事基调讲一个深含政治意味的故事。

五、微观政治传播的基本形态

形态是一个事物所呈现出的整体面貌。按理说,微观政治传播的形态,要依赖于对整个微观政治传播的系统研究之后才能描述勾勒。但是,在“论纲”阶段,比照宏观政治传播的基本形态,先行勾勒出微观政治传播的形态,对于接下来的细致研究,具有一定的引导作用。

(一)观察孕育微观政治传播的“文明时代”的理论依据

正像人是社会的人,社会是人的社会一样,社会的发展和人的发展是内在统一的。马克思曾指出过人的发展的“物的依赖”“以物的依赖性为基础的人的独立性”“个人全面发展”三大阶段理论。这是我们观察孕育微观政治传播的“文明时代”的理论依据。如果我们再从其中抽离出政治与社会的关系,所谓社会发展和文明进步的过程,也正好是“政治”与“社会”交织、分离、互动的历史过程。微观社会生活、微观政治生活、微观传播技术及其所交织而生的微观政治传播,也正是在这种历史的过程中渐次浮出,逐步成型。

(二)不同文明时代微观政治传播的“雏型”演变

第一,在古代社会,即马克思所说的“人的依赖关系”阶段,以自给自足的自然经济为基础,那时的人类社会交往关系及基本生活样态的“共同体”,乃以人的血缘关系、地缘关系为纽带。这个时候的“微观权力”主要表现为日常生活世界中的各种控制机制,例如,氏族、家庭、家族、宗族、血缘代际、乡里制度、民间组织,以及与此相适应的家规家法、习俗习惯、礼俗乡约、道德纲常等自发的规范体系。在这个阶段,与社会发展交往“同质同步”的传播形态,是一种以“口口相传”“面面相授”为主的原始“直播”。因而,这个阶段的微观政治传播,是一种孕育着未来政治职业化、政治专业化、政治权力化、政治专制化的“宏观政治”的“混沌朦胧”但依然丰满(蕴涵全部传播途径和方式)的“雏型”。

第二,进入现代社会的初始阶段,即马克思所说的“以物的依赖性为基础的人的独立性”阶段,这个阶段,基于政治理性的现代政治在整个社会中居于“统摄”地位。政治的职业化、专业化、权力化、专制化的“宏观政治”独立成型。社会形态相对呈现出“强国家弱社会”的状态。与此相应,国家政治主宰着占据主导主体地位的大众媒体,形成了“官方主流媒体”控制社会政治信息的传播格局。此时的微观社会生活、微观政治生活被“挤压”到以家庭为单元的“私人场域”。此时的“微观政治传播”虽然具有现代性的“政治冲动”,但却被包裹在坚硬的“政治”外壳之中,其传播途径和方式等反而失去了古代社会的“原始丰满性”。

第三,进入现代社会的后期乃至于“后现代”阶段,是逐步迈向马克思所说的“个人全面发展”的阶段。政治发展向“民主化”快速迈进,特别是媒体发展经由大众媒体向更先进的境界发展,以互联网为基础的传播技术和传播形态日新月异。这个阶段,在技术赋权的基础上,“政治权力”不断溢出、下沉,不断产生出各种类型的“微观权力结构”。一是宏观的、中心化的理性权力机制向社会生活和个人生活所有层面的渗透所形成的微观控制机制;二是随着公共领域的扩大、非政府组织的增加、新社会运动的兴起而产生的各种边缘化的微观权力结构。

(三)微观政治传播形态描述

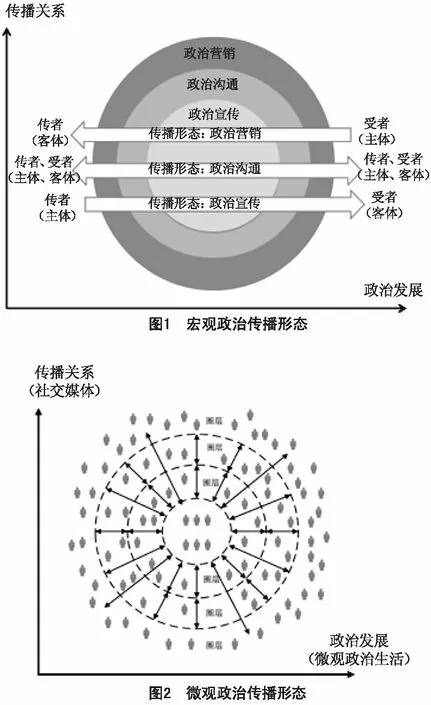

本论纲在与传统的政治传播形态的对应或对比中,展现微观政治传播的形态(见图1、图2)。通过对比这两个图示可以看出:

第一,宏观政治传播是由政治宣传、政治沟通、政治营销几大主轴架构的“同心圆轴心系统”和驱动机制。这种同心圆轴心驱动结构具有显著的传播优势,但是也同时使政治传播“宣传化”,它固化和切割着政治共同体,限制了政治传播的空间,束缚了政治传播的价值,使政治传播格局僵化。而微观政治传播的形态没有固定的轴心,不是同心圆式的扩散驱动机制,没有明确的“传”与“受”的主客体之分。

第二,诚如现在的研究成果所示,社交媒体、基于社交媒体的微观政治传播有这个“化”、那个“化”等太多太多的特征,但在我们看来,相对于宏观政治传播而言,“圈层化”才是最具“形态表征”意义的特征。

第三,“圈层”及“圈层化”是目前社交媒体引爆的最“热门”的研究话题,但是,学术界已经不同程度地聚焦于“信息传播圈层化”把“圈层”理论窄化了。“圈层”是具有“文化综合意义”的概念。“圈层理论”是社交媒体出现之前就已经出现的、用来说明社会文化演化机制的一种理论。当社交媒体出现之后,信息传播的圈层化显现,但“信息传播的圈层化”本身并不能解释为什么信息传播会“圈层化”,相反,恰恰要倒回去,通过社会文化演化机制来解释和说明信息传播的圈层化。这是一个目前围绕着社交媒体信息传播“圈层化”研究的最大误区。

因此,本文“微观政治传播形态”图中的“圈层”是一个包括主体身份地位圈层、血缘纽带圈层、传播内容圈层、情感诉求圈层、价值观念圈层、政治认同圈层等的综合范畴。

六、微观政治传播的社会效能

面对社会效能,可以从宏观和微观两个层面来考察。宏观层面涉及政治合法性、政治民主与公共舆论;微观层面涉及宏观政治下沉为“公共政策”的诸多方面,包括公共政策制定机制的嵌入衔接、公共政策实体层面的对应寻找、公共政策延伸层面的补充修复、公共政策理想层面的规范建构。

(一)以新的途径构建政治合法性

第一,在政治合法性构建的系统中,微观政治传播提供了新的路径。在经典的政治学理论中,本来就蕴藏着深厚的“微观政治”的机理。比如,系统论政治学所提出的“要求”理论和“支持”理论,已经非常明确地揭示了政治传播的两种形态:自上而下“要求”式的宏观政治传播和自下而上“支持”式的微观政治传播。现在,基于社交媒体的微观政治传播,实现了政治系统中自下而上来自民意输入的“支持”的运行机制,实现了“易于流失的合法性情感的存储”。简言之,构建了政治合法性之“民众支持”的新途径。

第二,更深入地考究,微观政治传播“回归”“夯实”“实现”了基于个体主体政治行动的“合法性”。在宏观政治传播系统中,由于对“公共”的超越及对“社会”“个体”的规限,“政治”远离了个体的社会生活,因而个体的社会生活与“公共政治”的合法性构建失去了关联。“政治的这种公共属性虽然使它保持与个体世界的距离,但也使它具有了某些补充层面:为了狭隘的个人目的而行使的权力是不具备合法性的。”现在,基于社交媒体的微观政治传播,重新赋予了民众个体政治言行、政治行为对构建宏大政治合法性的功能。

(二)以新的内容推进政治民主化

在政治学的经典理论中,“信息技术”被视为民主制度运行的保障。根据达尔的观点,民主运作的主要威胁,更多来自于“信息和知识的不平等”,而非来自于财富或经济地位的不平等。通过使政治信息更加触手可及,信息技术或许能够为政治不平等提供重要的矫正措施。这就是说,基于社交媒体的微观政治传播,前所未有地赋予了普通民众获取有关政治议程信息的能力,这反过来促进了政治民主化。

第一,民主的本质蕴涵着“微观政治传播”。人类政治生活的基本形态可以用“民主政治”与“专制政治”作最简单的概括。“民主政治”与“专制政治”既是对已经形成的政治形态的定性式概括,也是对人类政治发展过程和发展结果的概括。民主是一种价值性的政治理想,一种政府与人民关系的治理模式,一种具体的政治制度,一种政治生活方式,一种政治发展的进程。那么,“民主从哪里来,又是怎样发展起来的?”政治学家达尔的回答是:“如果我们把民主看成是从古希腊发明后大体上持续不断地发展起来,也就是说,民主2500年前在古希腊出现,然后从那个微小的源头不断地传播到现在,最后到达每个大陆,并成为人类一个重要的组成部分,那么,这种说法会让我们满意。”这就是说,民主的形成和发展与传播息息相关,“微小的源头”就是“微观政治传播”的胚胎。

第二,微观政治传播提供了民主“从虚幻走向现实”的真正平台。著名政治传播学者麦克奈尔把民主社会中媒体的功能归为五种,其中最主要的是:“平台必须为反对意见预留空间,做不到这一点的话,谈任何民主共识都毫无意义”。应该说,国家政治层面的宏观政治传播由于“把关人”对政治信息的“过滤”及“官方媒体”对政治信息生产权和传播权的控制,难以做到这一点,因而“民主”平台流于虚幻。而基于社交媒体的微观政治传播才真正提供了这个平台,民主从虚幻走向现实。

第三,微观政治传播从“语言民主”的途径推进“协商民主”的实现。“协商民主”被认为是相对具有普遍作用的现代政治民主体制。“协商民主”本身是多向度多层次的立体机构。“协商民主”的实现,不能只停留在国家宏观政治体制和中观政治的制度层面,而是需要“下沉”和深入到微观政治领域。其中,来源于普通民众“芸芸众生”的多元主体的政治语言,应当被尊重、被承认、被展示。承认了其语言,就意味着承认了其语言所蕴含和承载的政治主张和政治诉求。就是说,基于社交媒体的政治话语对“协商民主”具有巨大的建构功能。

第四,更为重要的是,基于社交媒体的微观政治传播,使“以个体为主体”的精神活动,在新的平台和纽带的作用之下,实现了“虚拟世界”与“现实世界”的对接、互嵌和互构,转化成了具有前所未有“能量”的现实的“集体行动”。

(三)以新的形态重塑公共舆论

“公共舆论是公共领域中表达公共性的一种精神力量。它是以政治话语为轴心的政治公共舆论。”

第一,微观政治传播扩展公共舆论的形成路径。公共舆论的形成有两个基本的路径:一是政治统治者为实现自身希望所制造的产物,是一种自觉地、理性地形成;二是自下而上的社会散漫式形成,是一种激情式地、非理性地形成。而只有基于社交媒体的微观政治传播才使第二个路径成为现实。

第二,微观政治传播使“公共舆论传媒化”。传媒技术的迅猛发展,改变了人类的政治生态,也改变了人类政治生态中传媒的地位和作用。“一切依赖传媒”成为政治运行中最时髦而有效的理念。政治中的“成也传媒、败也传媒”成为一种最富时代意味的奇妙景观。组织费很大气力不能扳倒的腐败官员,一条小小的“微信”或“微博”就可以轻松地将其“提溜”出来打翻在地。比如,“书记一记耳光事件”,借助于社交媒体,“一记耳光”扇掉了书记乌纱帽、扇掉了不知多少的“腐败食堂小灶”,其“政治效应”不可估量。

第三,微观政治传播“重塑我们已知的公共舆论”。这个响亮的呼吁,来自于兰斯·本奈特和罗伯特·M·恩特曼对“媒介政治化”的研究:“塑造舆论的过程可以被新的渠道和媒介化传播方式改变。如果确实发生了这种改变,我们原先熟悉的公共舆论就会变得面目全非,并且改变民主的运作方式。”“我们得到的一个结论是公共舆论和大众媒介相互结合得非常紧密,彼此有所重叠,使得我们必须加强对媒体和公共舆论的研究。”这个呼吁没有错,但是,现在已经不是公共舆论与大众媒介相互结合和重叠,而是社交媒体直接重塑公共舆论。

(四)公共政策制定机制的嵌入衔接

国外政治学界所提出的“微型公共领域(mini-publics)”理论研究指出,微型公共领域不应拥有直接制定法律或政策的权力,而应当致力于通过协商形成反思性意见,从而影响政策的制定,而不是代替决策直接制定政策。但是,正因如此,“微型公共领域”需要嵌入到政治制度及决策制定的过程之中,推动协商与决策的有效衔接。“嵌入不同类型的公共决策过程”,实现公共政策制定、宏观政治决策与普通民众预期的无缝衔接,正是基于社交媒体的微观政治传播的现实社会效能。从协商政治的学理上讲,这种嵌入式的衔接,使以个体为主体的普通民众,借助于社交媒体所形成的“微公共领域”和“微公共舆论”,以其“即时互动”和“无缝对接”的优势,弥补了过去通过“代表嵌入”和“组织嵌入”协商机制的种种不足和缺陷。

七、微观政治传播的风险预警

微观政治传播具有强大的推动社会发展、繁荣社会文化、推动政治文明进步的正向效能,但同时也已经或进一步可能暴露出其种种负面功能,给社会经济政治文化的发展进步带来风险。需要指出的是,“风险”不是“危险”。“风险”源于人为,具有不可预知的突发性并体现边际效应态势。正是因为如此,风险是建构的,它是人超越自然和传统的力量创造出来的,既是“文明”本身的构成部分,又是体现文明“副作用”的那部分。因此,对于基于社交媒体的微观政治传播带来的“风险”的认识,绝不能像现在一些研究者所认为的诸如“威胁国家安全”“冲击政府治理”等这类从“危险”视角观察判断所得出的种种耸人听闻的奇谈怪论。我们需要把其“风险”置放于整体社会发展的文明的高度和境界中来理性地分析和预警。

(一)社会交往角度的“圈层化”

第一,人类社会是一个不断迈向文明的交往自由化、交往民主化的过程,从与之相应的“信息传播”角度看,这个过程,也正是一个不断破除和超越以血缘、地缘、职缘、族群、特定职业身份、特定情感、特定拜物教、特定信仰等等为纽带的种种阻碍人类文明进步的“圈层”“壁垒”的过程。

第二,从“社会容量”的角度看,进入互联网时代,由于传播技术发展的“弯道超车”,整个社会的信息容量是“丰饶”的。失去传统信息过滤和把关机制的信息“溢出”,不均衡、不对等地飘散沉浸在社会的各个角落。毫无疑问,基于社交媒体的微观政治传播领域,以其最敏感的神经、最急迫的诉求、最宽宏的包容、最快速的频率、最密实的覆盖,吸纳了飘散在政治领域的信息。这些信息激活了在过去文明进程中被淘汰、被打压、被遗忘、被遮蔽、被边缘的种种“主体”,人为地建构了新的种类繁杂、壁垒坚厚的“圈层”。

第三,从理论上讲,“圈层”具有双重作用。比如,现代经济领域的“圈层”可能会有利于市场营销等,但政治领域的“圈层”,特别是在当下,基于社交媒体的微观政治传播领域的种种“圈层”,其负面作用很多时候是占主导地位的。正因如此,我们把微观政治传播所带来的社会交往角度的“圈层化”,列入了值得“预警”的“风险”序列。

(二)政治发展角度的“去民主化”

我们在前面论证了微观政治传播具有“以新的内容推进政治民主化”的效应,但事实上,它也具有在政治上“去民主化”的负面效应。这里的“去民主化”有两层含义。

第一,互联网的技术赋权,既给社会民众的微观政治权力“赋权”,同时也给国家的宏观政治控制“赋权”。国家和社会都试图在这块阵地中扩大它们自身的政治空间。这两个被赋权政治阵营的博弈,虽然不是“零和”性质的,但毫无疑问充满着“斗争性”。观察一下自微观政治传播崛起以来的情况,应该说,总体上,国家宏观政治对社会微观政治的“打压”,要大于或多于与社会微观政治对国家宏观政治的“挑战”。正像查尔斯·蒂利的研究所言:“民主化和去民主化并非以严格对称的方式运行。从总体上看,去民主化发生在统治者和精英们对他们感觉为政权危机(特别明显地表现为威胁他们自己的权力)的事件做出反应的过程中。民主化通常发生在国家在危机缓和之后对大众要求做出回应(不管如何地不愿意)之中。结果去民主化通常比民主化发生得更加迅速,有更强大的中央支持。这种情况在微观政治传播崛起前则很少发生,从某种意义上说,是微观政治传播激活了这个矛盾。这样一来,社会微观政治对国家宏观政治“挑战”甚至“颠覆”成功,是谓“推动了政治民主化”;但更多的国家宏观政治对社会微观政治的手段新颖多样的“打压”甚至“消灭”,则是微观政治传播引发的前所未有的“去民主化”效应,当属于需要预警的“风险”。

第二,互联网的实质在于它推动“人类互动的本质”,其中,在政治领域的“民主商谈”的互动,要通过实际的面对面的系统化步骤才能有效实现。但是,基于社交媒体的微观政治传播,可能使这种“民主商谈”的系统步骤和有效性遭受破坏。信息技术的使用,抵消了在参与式平等中获得的任何东西。信息技术加快政治运行的速度,却破坏了政治的民主商谈。

(三)科学发展角度的“技术异化”

当传播技术被有意地用于种种不符合“政治正义”和“治理至善”的政治活动时,其“风险性”则更为凸显。

第一,美国学者尼尔·波兹曼把人类技术的发展分为“技术运用、技术统治和技术垄断”三大阶段。与此对应,人类文明大约也分为相应的三种类型:技术运用文明、技术统治文明和技术垄断文明。波兹曼认为,在技术运用文明阶段,技术服务从属于社会和文化;在技术统治文明阶段,技术试图攻击和取代文明;在技术垄断文明阶段,信息泛滥成灾,技术至上主义于无形中吞噬着传统世界观,从而实现集权主义的技术统治。

第二,当技术超越“运用”阶段走向“统治”和“垄断”阶段时,就意味着技术开始走向了人的对立面,实际上就是对创造了技术的人开始“异化”。从技术异化的生成机制上看,它的动力来自两个方面:一是人类自身对技术的盲目“崇拜”和“神化”;二是来自技术本身发展的“恶性循环”——日益发展的技术提供着巨量的信息,因而技术的进步可增加可用信息的供应量。随着供应量的增加,信息控制机制将出现紧张状况,又需要建立新的控制机制,而新的控制机制本身也是技术的,因而反过来需要增加信息的供应。如此恶性循环,带来了信息供应的失控,带来了人类难以摆脱对技术依赖的困境,某种意义上说,人被技术化了。“现代传播能离开技术吗?”成了传播学研究的“世纪之问”;“现代政治运行能离开技术吗?”成了政治学研究的“世纪之问”。

第三,具体到微观政治传播领域中的“技术异化”,其主要表现为微观政治传播领域中“技术逻辑主导”。它带来了政治有序受制于无序、公众泯没于技术精英、强政治系统失调、“网民平权”的假象突出、新利益殖民现象兴起等等风险性后果。这种“风险”的程度,波兹曼用“文明向技术投降”的“预警”警示我们。波兹曼在启发我们,对“技术异化”的克服,不能掉入“用技术控制技术”的技术异化本身的“陷阱”,而要超越科学技术本身,提升到人类思考技术的“文明观念”的高度和广度来思考和研究。

(四)精神认知角度的“去真理化”

如果说,上述微观政治传播引发的社会交往角度的“圈层化”、政治发展角度的“去民主化”及科学发展角度的“技术异化”,都还是“外在的风险”,那么,更应值得预警的是,微观政治传播可能引发的人的精神世界的异化的“内在风险”。

第一,相对于国家宏观政治传播的“理性化”特征,基于社交媒体的“个体主体化”的微观政治传播,则是非理性情感和意志冲动占据主导地位。笼罩在微观政治传播中各种“圈层”上空的是浓烈的情感和冲动的意志,由此引发了种种所谓“新集体主义生活”甚至种类怪异的“集体运动”。

第二,基于社交媒体的“个体主体化”的微观政治传播,很多的时候成为一场“由媒体助力的、因为媒体对情感和个人信仰的呼吁和宣泄而对客观事实的公开埋葬。”在这种精神上的非理性主义、政治上的民粹主义等建构和主宰的“后真相思潮”猖獗狂欢的舞台上,“事实”可能消失,“真理”可能消失,对真理的信仰也可能崩塌。

第三,在人类精神发展和人类社会进步的历史长河中,虽然人类的理性和非理性总是交织缠绕、彼此起伏。但人类精神的发展和人类社会的进步,已然是建基在人类理性的基石之上的。人类的理性对应的是人类对客观真理的认知,以及对追求并能获得真理的坚定信仰。人类就是在这种对真理的信仰的支配下走向美好的未来。古往今来,举凡脱离和偏离人类理性的种种“非理性思潮”均给人类自身带来不同程度的灾难。微观政治传播可能带来的人类精神世界的“去真理化”,是威胁人类社会健康发展的最大风险,当举人类理性之全力应对。

注释:

① 无论学界用什么概念来说明媒介的发展,基于互联网传播技术的这一本质并无改变。

② [美]阿尔温·托夫勒:《托夫勒著作选》,辽宁科学技术出版社1984版,第9页。

③ [德]尤尔根·哈贝马斯:《交往行动理论》,曹卫东译,上海人民出版社2004年版,第103页。

④ 外国学者Michael G.Roskin提出的著名理论,这种理论认为,现实中人们对政治生活的理解和认知有两种“认识模型”。一种是“向上渗透”的认识模型。在这种模型中,人们将精力集中在社会基础层面上,思考人们的政治态度怎样分布、利益集团如何形成、哪些政党获得支持、选民们如何投票。第二层才是政治生活系统中的国家制度、政府体制。另一种是“向下溢出”的认识模型。在这一模型中,人们首先将精力集中在国家、政府的制度、政策的决定上,看它们对社会的影响。第二层才是社会基础。([美]迈克尔·罗斯金:《政治学的世界》,利后安译,台湾时英出版社2002年版,第22页。)

⑤ 国外政治学研究已经提出了“微型公共领域”这个概念,其内涵是指在协商民主制度化过程中出现的各种协商论坛,包括协商式民意调查(deliberative polling)、共识会议(consensus conference)、公民陪审团(citizens jury)、规划小组(planning cell)、国家议题论坛(national issues forum)等(参见:Kimmo Grnlund,et al.(eds.),DeliberativeMini-Publics:InvolvingCitizensintheDemocraticProcess,ECPR Press,2014.)微型公共领域作为一个新兴的研究方向,在概念界定、设计与落实等方面尚存在诸多争议。如用中国的术语来表述,微型公共领域属于社会组织协商或基层协商的范畴。我们这里使用“微公共领域”与“微型公共领域”这个概念,在指向上有一定的一致性,但还不完全一样。

⑥ [美]罗伯特·A·达尔:《现代政治分析》,王沪宁、陈峰译,上海译文出版社1987年版,第5页。

⑦ 转引自:[美]丹尼尔·B·贝克:《权力语录》,王文斌、张文涛译,江苏人民出版社2008年版,第296页。

⑧ 荆学民、于淑婧:《互联网时代政治传播输入的变革与挑战》,《现代传播》,2019年第1期,第67页。

⑨ 荆学民:《重新省思政治传播的价值旨归》,《新闻与传播评论》,2019年第5期,第16页。

⑩ 王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》,2006年第5期,第89页。