关于确定课程目标达成标准量化值的探索与实践

2021-08-03沈峰满徐林贾丽君山珊孟令浩

沈峰满 徐林 贾丽君 山珊 孟令浩

[摘 要] “华盛顿协议”是国际工程教育国际互认协议,坚持“学生中心、成果导向、持续改进”理念,已经逐渐被高校认可和采纳。在工程教育认证过程中判断课程目标是否达成是认证工作的重要内容,但目前对于课程目标是否达成的科学、合理评判方法尚缺乏统一认识。在假设学生考核成绩服从正态分布且合格标准为60分的前提下,提出了评判课程目标达成与否的“标准量化值”确定方法,并结合实际教学给出具体的案例,为科学评价学生能力达成情况提供了一条新的途径。

[关键词] 工程教育认证,课程目标,达成度计算,标准量化值

[基金项目] 2020年度东北大学教师发展专项资助基金“东北大学教师教学能力提升与认证专项研究(理工科教师)”(DDJFZ202005)

[作者简介] 沈峰满(1958—),男,黑龙江密山人,博士,东北大学冶金学院教授,主要从事铁矿粉造块理论与工艺研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)26-0092-04 [收稿日期] 2021-01-16

自我国开始将工程教育认证理念纳入高等工科教育质量管理体系以来,工程教育认证日渐被高校认可和采纳,被认证的专业数日益增多。根据认证协会公布的数据,截至2019年底,全国已有241所高校1353专业通过认证[1]。虽然工程教育认证是一个比较完整、成熟的模式,但在实际的认证工作过程中仍然存在着一些须探索和完善的问题,如课程目标或毕业要求达成度为多少时才能说明该指标达成,或说达成的“标准量化值”应该如何确定,课程目标的评价内容如何与能力水准相结合?等等。本文主要探讨合理确定课程目标达成“标准量化值”的方法,为更加科学地评价课程目标达成与否探索新的途径。

一、量化评价体系

专业人才培养的定位不同,对专业毕业要求的描述也不同。例如,针对复合型专业人才、工程师、领军人才等不同的定位,对学生能力—素质—知识(以下统称能力)的要求均不同,相应的毕业要求表述也不同。因此,须制订合理的评价体系。该体系包括毕业要求的可衡量性和课程目标或毕业要求达成与否的“标准量化值”的确定方法。

(一)关于毕业要求可衡量的评价过程

认证标准明确规定:专业要有公开、明确、可衡量的毕业要求。关于毕业要求的“可衡量”包含两层含义:一是毕业要求可落实,即学生的能力培养确实落实到本科阶段的某个或某几个教学环节,学生通过学习确实能够获得毕业要求指标点所描述的能力;二是毕业要求可评价,即能够用学生的学习成果和表现判定某种能力是否达成。

因此,在评价课程目标达成的过程中,首先须将毕业要求按知识—能力—素养分解为指标点(观测点),然后按不同指标点描述的能力要求设置相关的课程,进而确定课程的课程目标,使之能够支撑该指标点,再对该课程分配一定的权重系数。完成这一系列的基础工作之后,方能进行课程目标达成的评价工作。关于毕业要求、指标点、课程体系(课程目标对能力的支撑)及权重的对应关系,例示于表1。

(二)关于课程目标的评价

如果某课程只支撑单项指标点,则该课程的目标只有一个,按分配的权重对所支撑指标点提供贡献。如果某课程支撑两个或两个以上的指标点,则须设置两个或两个以上的课程目标,每个课程目标根据该课程对所支撑毕业要求指标点的权重做出贡献。

依据《工程教育认证工作指南(2018版)》,工程教育质量评价体系包括课程质量评价机制和毕业要求达成评价机制。前者是对各教学环节提出明确的质量要求,定期开展课程体系设置和课程质量评价;对于后者,须建立毕业要求达成情况评价机制,定期开展毕业要求达成情况评价。其中,课程目标达成评价机制是质量监控机制的核心,聚焦于“评学”,建立面向产出的质量标准,开展面向产出的课程体系合理性评价和课程质量评价,依据学生的学习情况,评价与毕业要求或毕业要求指标点相关联课程的课程目标达成情况。

二、关于课程目标达成“标准量化值”的确定方法

课程质量评价机制包括评价机构、评价对象、评价周期、评价数据收集采纳方式及合理性、评价内容、计算方法、评价结果的使用,此外还须确定“面向产出”的课程评价标准及给出达成与否的“标准量化值”。

以往对于建立面向产出的课程评价“标准量化值”,存在一些不明晰之处:有的专业为了能够达成课程目标和毕业要求,依照学生平均成绩的高低确定达成“标准量化值”。如果某课程目标的平均成绩为75分或高于75分,则将“标准量化值”定义为0.75;若某門课程的课程目标平均成绩为68分,则定义“标准量化值”为0.65。有的专业将学校确定的授予学位对应的分数作为课程目标达成的“标准量化值”,如某学校规定成绩在65分以上才能获得学位,则规定“标准量化值”为0.65,等等。应该说,上述做法均存在一定的不严谨之处。因此,为了能客观准确地评价课程目标达成情况,有必要确定科学合理的课程目标达成“标准量化值”。

以下以某课程目标是否达成为例,说明确定合理的“标准量化值”方法。

在评价过程中,从培养学生的能力角度出发,针对毕业要求及分解的毕业要求指标点(观测点)设置可支撑的课程体系,进而对每一门课程确定能够支撑某指标点且可评价的课程目标。对于课程目标达成与否的评价,应明确能力达成与否的“标准量化值”。确定“标准量化值”的方法如下。

假设学生的成绩符合正态分布,经统计可得到成绩样本的标准差(σ)和期望值(μ)。若某课程目标成绩的标准差σ=9,则可得到该课程目标能够达成的最低期望值(μ0)。

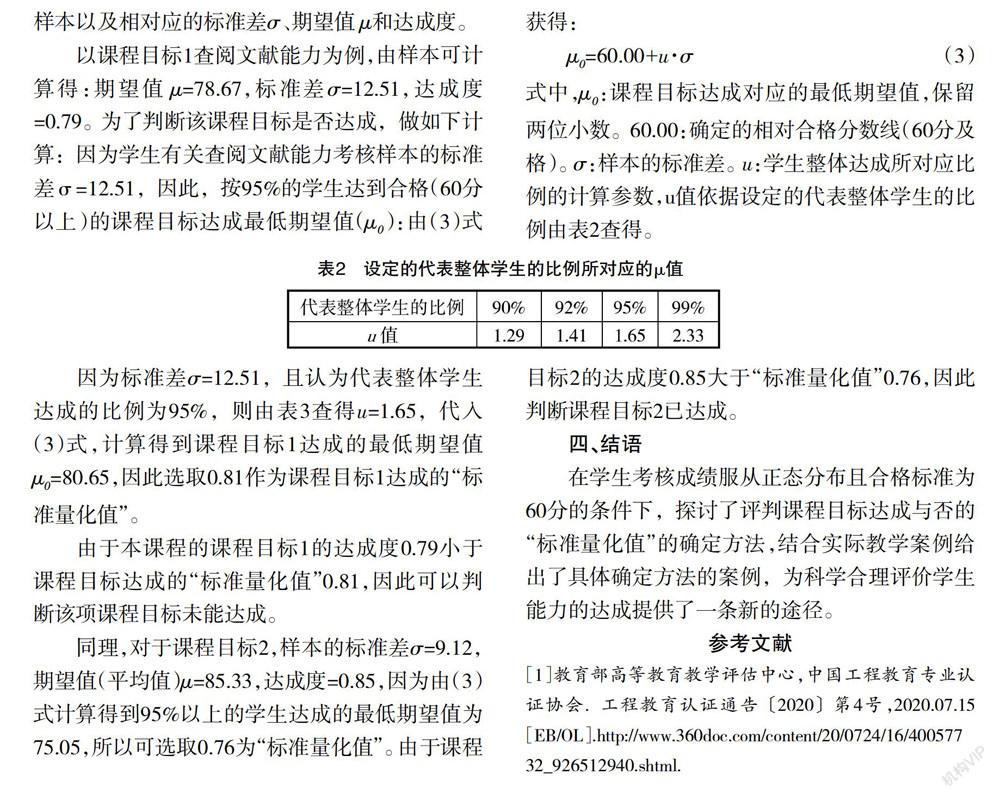

因为学生考核成绩分布的概率密度函数为