山地风景道合作规划与管理:洛杉矶都市区圣莫妮卡山案例

2021-08-03李正裴欣

李正 裴欣

在全球范围内,现代意义上的公路交通网络是随着18世纪筑路工程技术的革命性进步及20世纪初以来汽车的大众化普及而逐渐形成的,并加速了城市向郊区和乡村的扩张[1]。随着都市乘客对旅途风景品质的需求不断增加,协调公路与景观之间关系的必要性日益凸显,促使各种兼顾美学与技术的道路类型被发明出来[2]。在此过程中,风景园林师扮演了重要角色,与工程师合作修建了林荫大道(boulevard)、公园道(parkway)、风景公路(scenic highway)、风景车行道(scenic drive)、绿道(greenway)等各类风景道[3]。由于山地相对于平原、滨海和高原具有更大的景观多样性优势,许多闻名世界的风景道位于山区,如奔向太阳之路(Going-to-the Sun Road)和天际线公路(Skyline Drive)完全位于山地国家公园内,蓝岭公园道(Blue Ridge Parkway)和挪威国家旅游路线(National Tourist Routes)等则连接更大范围的山地自然和文化资源。为了避免山体滑坡、泥石流、山洪、野火等威胁,并使乘客尽量接近山体、水系和植被等风景特征,山地风景道的选线大多依山就势,提供了不同于平原公路的蜿蜒起伏的景观体验[4]。

在中国,山地风景道也与公路建设、汽车普及和城市扩张存在显著的伴生关系。2000—2019年,中国城镇化率从35.39%增至60.60%,公路总里程从140.30万km增至501.25万km,汽车保有量则从1 609万辆增至2.6亿辆①。同一时期,各级地方政府纷纷将山地风景道项目纳入发展规划,如伊春小兴安岭风景道[5]、福宁高速风景道[6]、川藏公路[7]、厦门市环山风景道[8]、皖南山区风景道[9]等。自2016年以来中央政府也开始介入,如国务院在《“十三五”旅游业发展规划》中提出以国家等级交通线网为基础建设25条国家旅游风景道,其中多条位于太行山、大别山等山地[10-11]。总体而言,中国的山地风景道研究和实践仍处于起步阶段,相关研究主要集中在概念界定、景观评价、选线标准等规划设计流程方面[12]。在管理体制上,目前缺少能够统筹国土、交通、园林、旅游等部门的综合性风景道管理机构,也缺少协调各级政府、社会团体、本地居民等多元治理主体的政策法规机制[13]。

受身份构建、文化偏好、权利关系等社会因素影响,不同治理主体就如何规划和管理山地风景道往往存在冲突[14]。在保护地之内,山地风景道项目必须平衡可达性与资源保护,可能引发荒野拥护者、普通游客、商业资本及设计专业人员之间的冲突[15]。在保护地以外的山区,围绕着道路选线、通行权征购和土地利用管控等问题,旅游开发商、各级政府和当地居民之间可能发生更为严重的冲突[16]。山地风景道常被政府用来推动旅游业发展,后者通过控制道路线形[17]、观景平台[18]、构筑物[19]等选择性地展示自然风光,但这些设计策略所依据的自然概念可能不被个体游客认同。分歧也源于对道路与景观之间关系的理解[20]:有人视道路为景观的重要组成部分[21-22],提倡将整个道路廊道作为遗产保护对象[23];另一些人则将道路看作景观的对立物[24],甚至指责其造成栖息地破碎、化学污染、水土流失等生态问题[25]。上述冲突和分歧并无损于山地风景道的吸引力,却凸显了合作治理的必要性。

本研究以美国洛杉矶都市区的圣莫妮卡山为案例,探讨如何就汽车导向型的山地风景道进行合作规划与管理。洛杉矶是全球最大的都市区之一,其山地开发管控对美国其他城市乃至全球产生了示范效应[26],尤其是在各级政府部门与当地社区的合作模式上表现出较大灵活性和包容性[27]。作为距离洛杉矶市中心最近的山地,圣莫妮卡山集中体现了多中心治理模式对于都市山地景观韧性的提升作用[28]。在这种治理模式下,圣莫妮卡山的风景道规划和管理也呈现出显著的合作性,其经验对其他类似都市区有着潜在的借鉴参考价值。

1 研究方法

1.1 研究区域

本研究范围涵盖圣莫妮卡山全区,东至洛杉矶市中心,西至穆古角(Point Mugu),南至太平洋,北经西米山(Simi Hills)与内华达山脉(Sierra Madre Ranges)、圣盖博山(San Gabriel Mountains)相连,面积约910 km2,最高峰海拔948 m(图1)。山区整体处于洛杉矶都市区内,山麓地带被分别纳入洛杉矶市等9个自治市,仅中高海拔及西部偏远地带仍为洛杉矶郡和文图拉郡直辖的未建制区(unincorporated area)②。区内路网发达,南北向干道多沿山谷和隘口蜿蜒,东西向干道主要沿山脊盘绕,另有多条位于山麓的干道构成环线。本研究仅针对可行驶汽车的公用道路,且其路旁或视域之内的风景、考古、文化、历史、自然、游憩品质已得到各级政府认可和保护③。

1 圣莫妮卡山的区位及现状条件Location and current conditions of the Santa Monica Mountains

1.2 数据分析与可视化

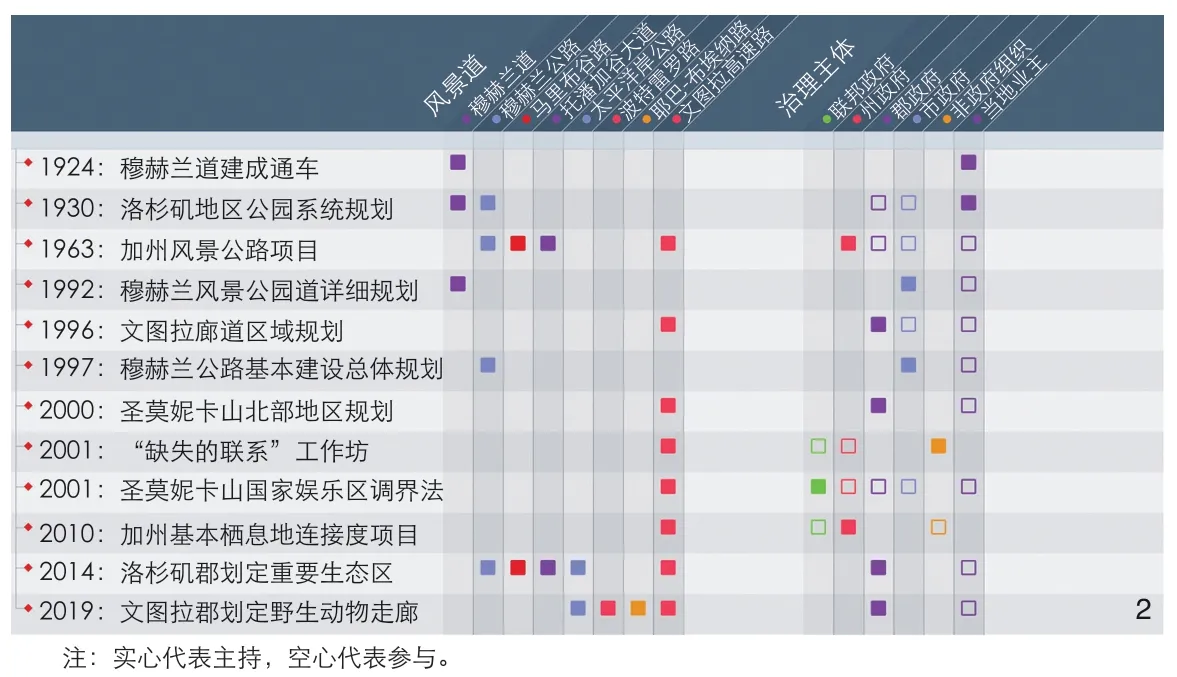

截至2020年4月20日,笔者在参与圣莫妮卡山治理的各级政府部门及非政府组织的官方网站上发现8条符合上述标准的公路,以及相关的2个法规条例、3份研究报告、8个规划方案和3个设计导则。为深入了解这些山地风景道的规划背景和修建过程,笔者在《洛杉矶时报》等地方报刊的电子版数据库中查找了相关报道,并在“谷歌学术”搜索引擎中查找了相关专著和期刊文章。笔者还基于ArcGIS平台整合相关机构、组织、免费数据平台的GIS数据,并对纸质版地图进行地理配准和要素提取,可视化上述规划和管理活动的空间分布模式。通过比较这些来源不同的数据,笔者识别出了12个重要的山地风景道规划和管理事件(图2)。根据治理主体之间的关系,这些事件可被归入1920—1950年、1950—2000年、2000年至今3个明显不同的阶段,下文按阶段逐一论述。

2 圣莫妮卡山风景道规划与管理时间轴Timeline of the scenic road planning and management in the Santa Monica Mountains

2 研究发现

2.1 1920—1950年:自下而上的都市山地风景道建设

20世纪初洛杉矶市进入快速发展期,1900—1924年人口从10万增至100多万,同时汽车注册量激增,造成严重交通拥堵[29]。当时整个都市区道路的布局和宽度缺乏统筹管控,主要原因之一是业主有权投票决定是否将其房产划入市政改善区,并以区内的房产税增额来支付工程建设款项[30]。为了推动道路建设,1921年洛杉矶商会联合洛杉矶郡、市两级政府及南加州汽车俱乐部等民间团体成立了一个交通委员会,聘请小奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted Jr.)及2位 城 市 规 划师担任顾问,于1924年完成《主要交通街道规划》(A Major Traffic Street Plan)。该规划将公园道作为构建一个综合均衡路网的重要组成部分,最低设计标准为宽度45 m(150 ft)、双向四车道、两侧各有3排行道树和7.6 m(25 ft)建筑退界,禁止商用车和卡车进入,以期满足基于乘用车出行的通勤者和游客的风景游憩需求。小奥姆斯特德将规划范围局限在中心商务区周边144 km2,但建议未来应该扩展到整个都市区,并特别指出应由市中心向西经圣莫妮卡山修建一条通向海滩的公园道。该规划在实施过程中遭到不少利益相关者的抗议抵制,尤其是一些业主以过境干道更多惠及中央商务区和远郊区为由反对设立市政改善区,迫使当局修改或废除了不少拟建道路[31]。

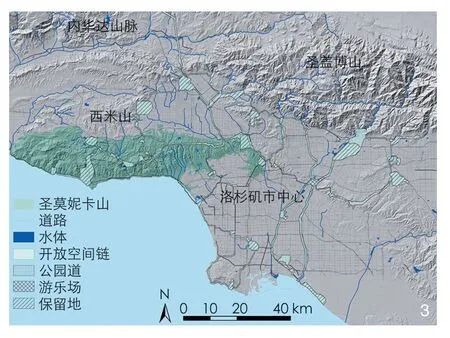

1927年洛杉矶商会再次聘请小奥姆斯特德等人为顾问,对3 885 km2范围内的户外游憩资源进行调查并提出改善建议。1930年该顾问团提交《洛杉矶地区的公园、运动场及海滩》(Parks, Playgrounds and Beaches for the LosAngeles Region),提议以100多条公园道连接约800 km2公园、娱乐场和海滩,构成3条东西向、6条南北向的游览线路,使每户人家都能快速到达自然和文化资源,且在沿途享受愉悦的风景环境(图 3)。其中有5条线路穿过圣莫妮卡山,分别沿着山脊、山谷、山麓分布,相关公园道宽度至少60 m(200 ft),划界依据主要是保护风景,并为园林绿化、道路改造、边路设置和对外联系预留空间。在实施方面,该报告认为应促进现有政府机构和校区董事会之间的合作,进而成立一个新的跨行政区划的管理机构以统一政策和权责。

3 1930年洛杉矶地区公园道系统规划Parkway system plan for the Los Angeles region, 1930

上述建议体现出的平权思想引起了商会董事们的顾虑,后者担心这可能产生无法控制的公众言论和其他政治后果[32]。最终该报告被限制发行,未得到地方报刊的报道,没有在相关政府部门的正式会议上被讨论,几乎没有引起公众关注。小奥姆斯特德构想的公园道系统从未被完整付诸实施,至今洛杉矶都市区的人均公园绿地面积在美国主要城市中排名靠后④,各阶层民众平等享有游憩机会仍是一个未实现的梦想。

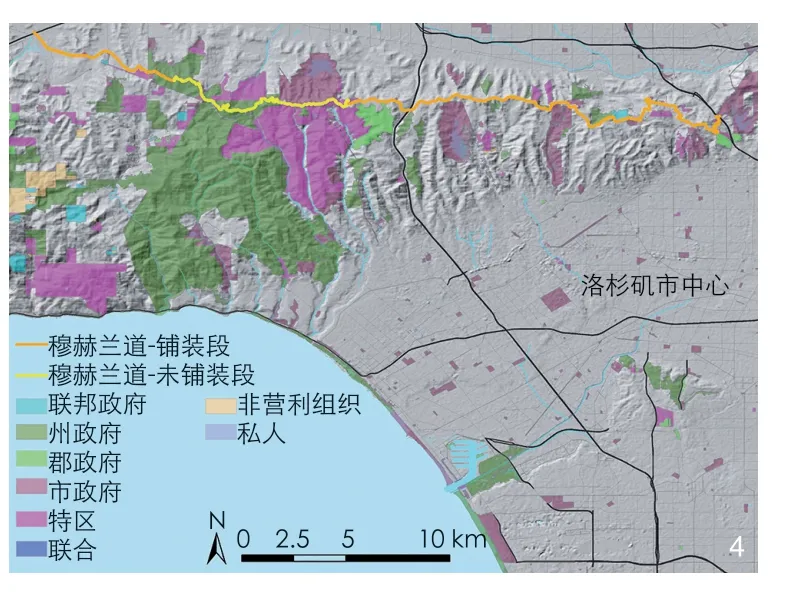

小奥姆斯特德方案中仅有一些片段得以实现,其中最著名的是穆赫兰道。该道始建于1924年,连接好莱坞与卡拉巴斯市,全长约38 km,是圣莫妮卡山中第一条汽车导向型风景道(图4)。该道由一群业主、投机者、房地产开发商、银行家和商界领袖推动建成,旨在促进当时刚被并入洛杉矶市的圣莫妮卡山东部和圣佛南多谷地的房地产及旅游业发展[33]。这些资本家说服沿路业主无偿捐出土地通行权,指导道路的勘测和工程研究,并游说更多小业主投票同意设立市政改善区和发行债券。在工程设计上,穆赫兰道的选线基本沿着圣莫妮卡山脊部,路宽约9 m(30 ft),双向两车道,最大纵坡6%,最小转弯半径约30 m(100 ft)[34]。为使该道拥有草坪绿化带、步道、雕塑和一览无余的风景视野,大部分路段的通行权宽度被设为约60 m(200 ft),且在距离公路中心线约150 m(500 ft)范围内实施土地利用、建筑设计、园林绿化等方面的管控规定。这些设计标准基本符合1930年规划的相关建议,表明最初的推动者们是以营造公园道为目标的。

4 穆赫兰道及其周边保护地现状Mulholland Drive and its surrounding protected areas

在上述过程中,相关资本家与业主曾一度以为洛杉矶市政府会接手负责后续的维修养护和提升改造,但却事与愿违[35]。首先,穆赫兰道所在山区缺水,但市政府拒绝拨款从洛杉矶河引水上山,迫使业主通过设立另一个市政改善区筹措供水管道铺设资金。其次,市政府也拒绝承担道路维修事宜,任由冬季降雨冲毁路面和侵蚀路基,甚至引发山体滑坡而堵塞边沟。再次,穆赫兰道建成之初仅是一条碎石路,表面油层无法承受长期使用,但市政府仍不愿意拨款铺路,业主只能自行断断续续铺设沥青混凝土路面,至今还有长11 km(7 mi)、宽6 m(20 ft)的碎石路,俗称“土穆赫兰”(Dirt Mulholland)。由于投资未能立即获得回报,最初的推动者联盟逐渐解体,一些业主开始出售房产,另一些业主甚至要求收回通行权土地。

2.2 1950—2000年:政府主导的山地风景道治理

2.2.1 穆赫兰风景公园道规划

虽然穆赫兰道项目一度陷入停顿,但仍有市民团体持续不断地推动,终于在1973年成功促使洛杉矶市议会指定穆赫兰道为风景公园道,1992年颁布《穆赫兰风景公园道详细规划》(Mulholland Scenic Parkway Specific Plan),10年后又颁布了《穆赫兰风景公园道详细规划:设计与保护导则》(Mulholland Scenic Parkway Specific Plan: Design and Preservation Guidelines)。该规划以营造一个低速度、低强度、低容量的风景环境为目标,维持原有通行权范围,并将其外约150 m(500 ft)划为内廊道,内廊道以外约650 m(2 140 ft)为外廊道。通行权范围管控涉及道路线形、道路交叉、照明、护栏、历史古迹等,廊道管控包括土地用途、环境保护、土方工程和建筑标准,路边无铺装处增设游径和观景点,“土穆赫兰”的未铺砌路段作为一种独有特征予以保护。规划还要求相关选区议员、洛杉矶市长、圣莫妮卡山保护协会董事会联合成立一个设计评审委员会,洛杉矶市规划局需要根据该委员会的建议决定是否为开发商的项目申请颁发许可证。

穆赫兰道从被指定为风景公园道到规划获批之所以用了将近20年,是因为利益相关者之间存在诸多争议。在穆赫兰道的已铺装段,矛盾主要集中于周边业主与其他市民之间。20世纪末,开发商在该路段周边进行削山填谷,为洛杉矶富人和明星建起各种封闭式的豪宅社区[36]。当洛杉矶市政府试图拓宽公路以疏解都市交通拥堵时,这些业主们以过境交通破坏乡野风光为由进行阻挠[35]。他们也以交通事故频发为由,敦促警方对公路赛车活动进行惩处[37]。业主们还反对政府沿路设置观景点,声称外来游客增多会导致故意破坏、噪声、涂鸦、乱扔垃圾、黑帮活动、火灾等问题进一步恶化[38]。目前穆赫兰道的低速度和低容量的廊道保护目标很大程度上反映了这些业主的诉求,而非普通市民和游客的诉求(图5)。

5 穆赫兰道已铺装段现状Current conditions of the paved Mulholland Drive

当地业主与其他市民之间的矛盾也见于“土穆赫兰”,问题焦点集中在是否需要铺路。自20世纪80年代以来,伍德兰山(Woodland Hills)社区业主一直请求市议会对穆赫兰道最西端的约2 km(1.35 mi)土路进行铺装,称该路段充满泥沙和车辙且排水不畅,严重妨碍邮车、消防车、救护车和警车通行(图6)⑤。市政府曾计划将土路段与圣莫妮卡山北麓公路对接,为周边社区提供消防通道,也方便普通游客到达[39]。但户外运动爱好者和环保主义者担心铺路会引发房地产开发,破坏风景游憩资源和生物栖息地,因而激烈抗议[40]。1991年圣莫妮卡山保护协会(Santa Monica Mountains Conservancy)甚至提出将“土穆赫兰”融入托潘加州立公园(Topanga State Park)的荒野景观,仅在入口区增设停车场、公厕、饮用机、游径入口、野餐区、护林员住房等必要设施[41]。1995年还有市民团体申请将“土穆赫兰”收入《国家历史遗迹名录》(National Register of Historic Places),意图促进募款来征购沿路私人地产[42]。该提案并未成功,但支持铺路的声音却也随之消失了[43]。1997年“土穆赫兰”被大雨严重冲毁,市政府随即关闭圣玛利亚路(Santa Maria Road)以东路段,仅容徒步、骑马和山地车骑行,迄今未通车[44]。

6 在降雨期间及之后的“土穆赫兰”Dirt Mulholland in periods of rainfall and afterwards

2.2.2 加州风景公路项目

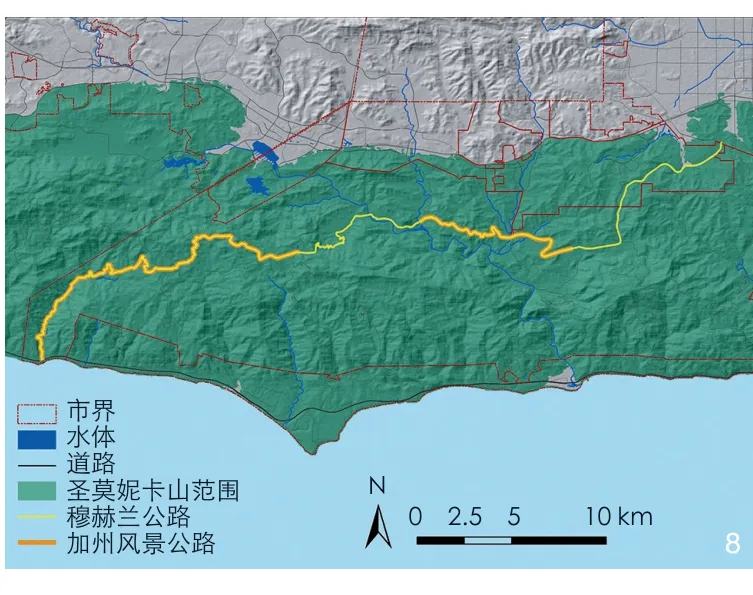

风景廊道保护不仅是洛杉市政府的努力方向,也是州和郡政府的共识。1963年加州议会批准《街道与公路法》(Streets and Highways Code),其中包含了一个风景公路计划(Scenic Highway Program),要求对风景优美的州道和郡道进行整体保护,促进居民游憩和旅游发展。在洛杉矶都市区内,圣莫尼卡山是风景公路最为集中的区域之一,目前共有3条公路的局部路段被指定为风景公路,分别是马里布谷路、穆赫兰公路和托潘加谷大道(图7)。另有6条公路的局部路段有资格被指定,包括文图拉高速公路、太平洋岸公路、托潘加谷大道、波特雷罗路(Potrero Road)、耶巴–布埃纳路(Yerba Buena Road)和西湖大道(Westlake Boulevard)。

7 圣莫妮卡山范围内的风景公路Scenic highways within the Santa Monica Mountains

根据加州交通局颁布的《风景公路导则》(Scenic Highways Guidelines),风景公路应能展现加州独有的自然风光或农业景观,连续长度不少于1.6 km(1 mi),周边无严重视觉干扰,且当地业主支持廊道保护。相关地方政府需要基于驾车人视距和行政区划对符合条件的路段进行视觉评价,对视觉干扰物进行分类分级,识别需要纳入管控的毗邻高速公路的土地,然后向加州交通局提交廊道保护计划。导则没有指定最小廊道宽度,但要求在风景公路两侧约300 m(1 000 ft)范围内将所有新建或搬迁电路通信设施下地。州交通局审核通过计划后,将正式指定相关路段为风景公路,在路边设置标识牌,并在公开发行的地图和出版物中予以标注。对于未来任何新的公路建设、紧急维修和保养活动,均需要评估对风景的视觉影响。该局还对廊道保护计划的实施情况进行定期审查,如有问题将责令限期纠正,过期不改则撤销风景公路头衔,郡政府也有权主动放弃。执行上述规程的关键是两级政府的持续合作,郡政府要有实施廊道保护计划的意愿和能力,州政府则需维护准入和退出机制。

加州风景公路计划仅针对州、郡两级政府直接管理的公路,然而城市的不断扩张导致越来越多的州道或郡道被纳入自治市范围内,牵涉更多层级的合作治理。例如,拥有2个风景公路段的穆赫兰公路原为郡道,但其北端2.7 km(1.7 mi)被1991年建制的卡拉巴斯市接管(图8)。为了与郡道的风景特征保持一致,1997年卡拉巴斯市政府编制《穆赫兰公路基本建设总体规划》(Mulholland Highway Master Plan for Capital Improvements,2004年修编),将辖区内的穆赫兰公路从北到南分为商业零售段、居住学校段和乡村风貌段,各段的廊道宽度因公路设计和周边环境而异。为了统一廊道风貌、突出地域特色、提高人行安全、缓解交通拥堵和减少噪声污染,该规划就交通流动、道路设施、园林绿化等方面提出了具体措施,并明确了洛杉矶郡及市、当地业主的参与治理内容。

8 穆赫兰公路及其被指定为风景公路的路段Mulholland Highway and its designated Scenic Highways

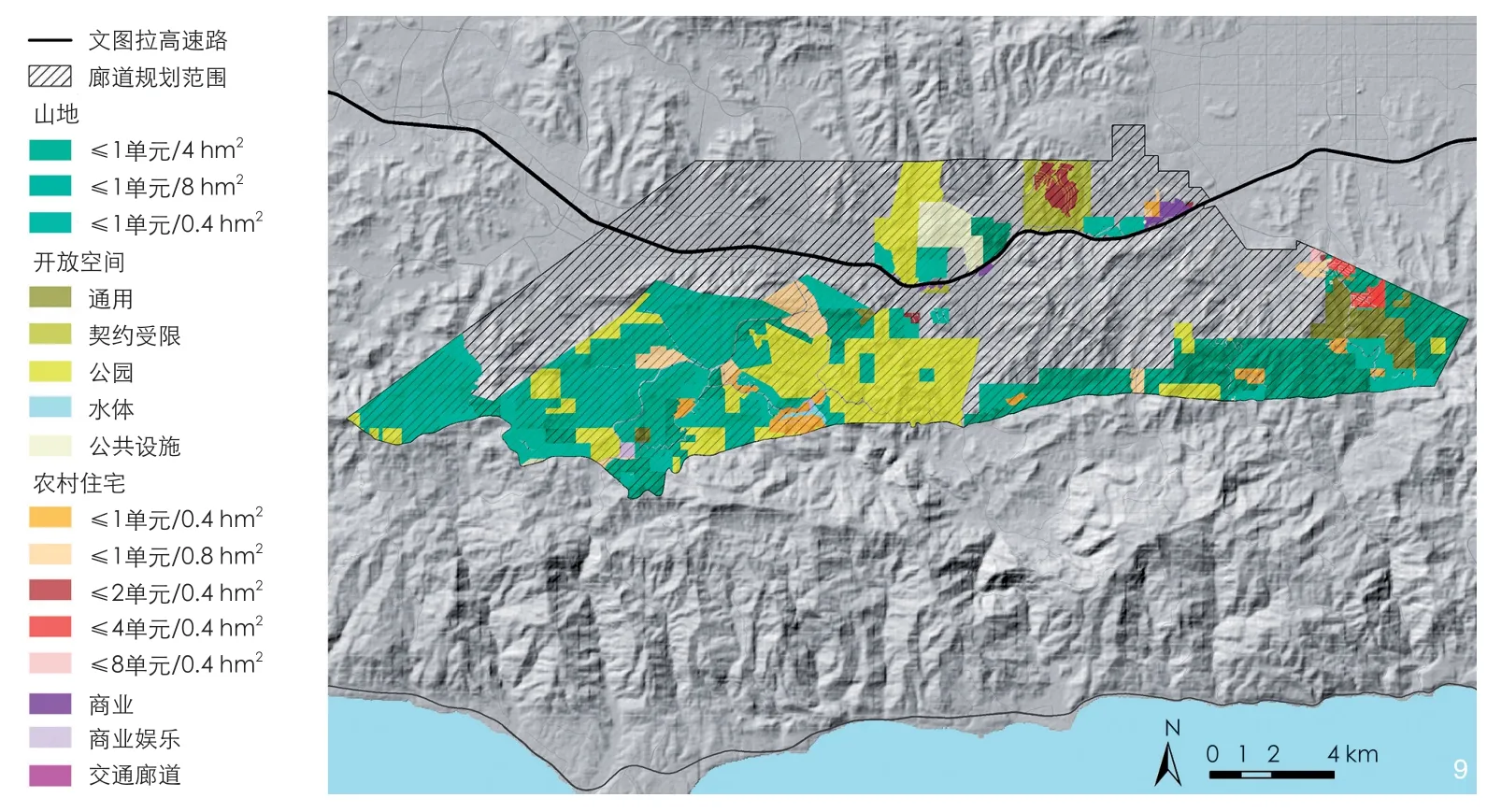

2.2.3 文图拉廊道区域规划

对于道路建设与房地产开发之间伴生关系的担心并非杞人忧天,这在文图拉高速公路体现得尤为明显。该高速公路始建于1960年,随后圣莫妮卡山南麓迅速从乡村农业景观转变为以高端独户住宅和高密度公寓为主的住宅区,并逐步建制为隐山市、西湖村市、阿古拉山市和卡拉巴斯市[45]。为了制止无序开发,1991—1996年洛杉矶郡政府联合上述4市及相关公共服务机构一同编制《文图拉廊道区域规划》(Ventura Corridor Areawide Plan),规划范围是从文图拉高速公路向外可见的60 km²山地,涵盖4个自治市区及其周边的未建制区(图9)。规划要求在保护自然资源的前提下引导开发建设,具体措施涉及环境保护、开发管控、交通管理等方面。规划强调各级政府间合作治理的必要性,提出建立跨行政区划的信息交换和项目评审机制。这些目标和策略之后成为各市总体规划修编的参考,统一协调了整个廊道区域的土地利用政策。

9 文图拉高速公路廊道的土地利用管控Land use regulation for the Ventura Freeway corridor

2000年洛杉矶郡针对文图拉廊道区域中的82 km2未建制区编制《圣莫妮卡山北部地区规划》(Santa Monica Mountains North AreaPlan),进一步根据山地敏感性确定了适宜的用地类型,以及在自然资源和开放空间保护、安全与噪声、土地利用与住房、交通流动、公共设施等方面的具体措施(图 9)。在实施方法上,该规划重申了《文图拉廊道区域规划》的政府间合作机制,并补充要求协调给排水和交通设施规划以支撑4市的土地利用模式,以及在基本分区(base zoning)之上叠加设立“社区标准区”(community standards district)。自2001年以来社区标准不断被修订和扩充,既包括普适性的生物保护和开发建设标准,也有针对不同用地类型和特定区域的管控标准。

2.3 2000年至今的栖息地联系性修复

除了吸引房地产开发和游憩活动,风景道也可能加剧野生动物栖息地的破碎化和噪声干扰,甚至引发车辆冲撞事故。这个问题首次引起广泛重视是在2000年底圣地亚哥动物园的“缺失的联系:修复加州景观的连接度”工作坊上,当时来自全美各个环保组织、政府部门和教育科研机构的200多名代表在地图上识别出了全州232个野生动物栖息地联系,并用箭头线标示[46]。其中15个联系旨在连接圣莫妮卡山与内华达山的现有保护地,大多跨越交通干道,如文图拉高速公路沿线的2个联系是山猫和山狮的迁徙路线(图10)。一个名为“南海岸荒野”(South Coast Wildlands)的非政府组织随后锁定3种对栖息地丧失较为敏感、曾被发现在两山之间迁徙、习性已被了解且相关数据充足的焦点物种(山狮、獾、骡鹿),基于GIS模型分析其适宜的栖息地和迁徙廊道,从而划定圣莫妮卡山与内华达山之间联系的具体范围[47]。该组织进而针对该范围内的各类障碍物提出了缓解措施,其中与道路有关的措施包括设置高架桥或涵洞等穿越结构,并在其周边配套植被绿化、引导围栏和警示路牌。上述方法后来成为加州乃至全美类似研究工作的模板,例如,在联邦政府资助下,2010年加州交通局联合“南海岸荒野”完成了整个加州的栖息地连接度分析[48]。

10 圣莫妮卡山与内华达山脉之间的联系设计Linkage design for the Santa Monica-Sierra Madre Connection

上述研究报告并无法律实施效力,但协调了相关治理主体各自采取的保护策略。一种策略是设立保护地,如 2001年联邦政府颁布《圣莫妮卡山国家娱乐区边界调整法》(SantaMonica Mountains National Recreation Area Boundary Adjustment Act),将圣莫妮卡山国家娱乐区向北拓展15 km2,旨在缓解文图拉高速公路对圣莫妮卡山与西米山之间野生动物迁徙的影响。征购土地中75%由圣莫妮卡山保护协会捐赠,15%由洛杉矶郡转让,10%由阿古拉山市和卡拉巴斯市两市转让。另一种策略是维护道路穿越结构,如加州公园局和圣莫妮卡山保护协会曾利用州政府拨款修复文图拉高速公路沿线被火灾破坏的地下涵洞⑥。第3种策略是叠加分区,如2014年《洛杉矶郡总体规划》设立的“重要生态区”(significant ecological area)及2019年《文图拉县总体规划》设立的“栖息地连通性和野生动物走廊”(habitat connectivity and wildlife corridor),两者合在一起基本覆盖“南海岸荒野”所建议的联系范围。这些叠加分区的相关条例针对私有土地的开发活动进行管控,平衡野生动物迁徙与人类生产生活需求。

3 讨论与结论

20世纪初以来,在洛杉矶都市区不断变化的条件下,圣莫妮卡山受到4种外部需求的持续干扰和冲击:1)基础设施需求,包括打通山区阻隔和疏解交通拥堵,以及为沿路社区提供市政配套;2)地产开发需求,既有资本家的投机冲动,也有都市人亲近自然的普遍渴望;3)风景旅游需求,涉及自驾游客和户外运动爱好者;4)生态保护需求,重点是维护国土尺度的野生动物栖息地联系。这些外部需求围绕山地风景道产生了诸多矛盾:公路及车流阻碍了野生动物迁徙,沿路开发房地产破坏风景旅游赖以发展的乡野风光,而游客数量增加又打破了山地社区的宁静生活。如何平衡4种外部需求是一个颇具争议的挑战,很大程度上决定都市山地景观维持所需生态功能和景观过程的能力。

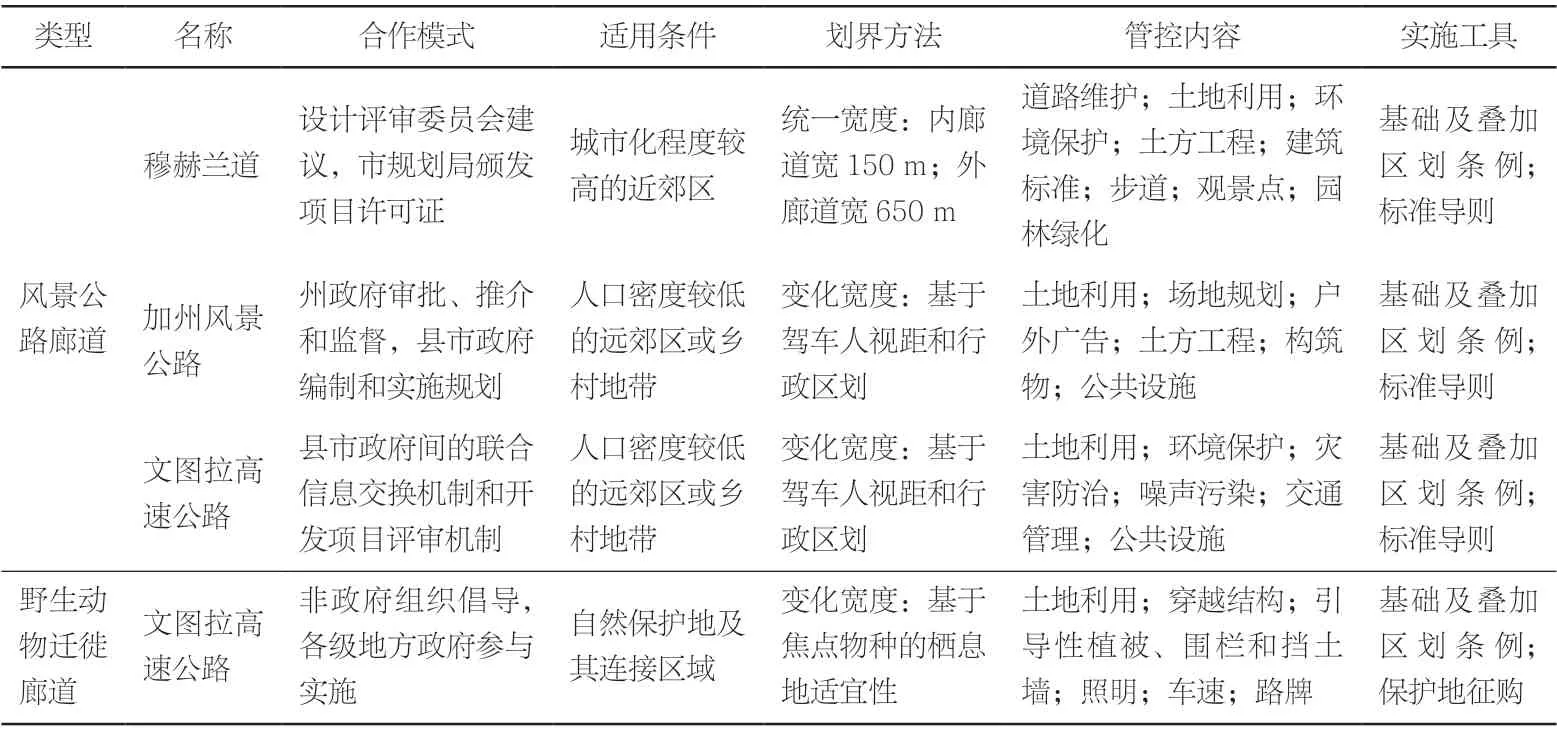

面对上述干扰和冲击,圣莫妮卡山风景道的相关治理主体逐渐走向合作。不论是保护沿路景观品质,还是恢复被道路阻断的野生动物栖息地联系,这些治理主体均以廊道作为规划与管理的空间载体,因地制宜地发展出3种相关合作模式(表1)。1)由沿路业主主导,自下而上推动地方政府参与治理,适用于城市化程度较高的近郊区。2)政府间合作,由上级政府牵头,下级政府自愿参与,适用于人口密度较低的远郊区或乡村地带。3)由非政府组织主导,地方政府参考实施,适用于自然保护地及其连接区域。廊道范围大多超出通行权区域,划界方法有统一宽度和变化宽度2种,后者相对更为灵活。廊道管控内容因具体情况而异,但均涉及土地用途和强度,实施工具主要是基础及叠加区划条例。

表1 基于廊道的圣莫妮卡山风景道合作规划和管理Tab. 1 Corridor-Based Cooperative Planning and Management for the scenic roads of the Santa Monica Mountains

圣莫妮卡山案例表明,基于廊道的山地风景道合作规划与管理有利于制衡不同外部需求,避免山地景观向极端化方向演化,既不至于过度开发而使景观退化,也不至于过度保护而导致荒无人烟。多方参与也有利于落实“谁受益、谁出资、谁破坏、谁治理”的原则,各方权责均在山地风景道规划和管理中得以明确。由此,山地景观的韧性得以构建,其自然和社会系统得以适应充满变化性和复杂性的都市环境,其治理主体也得以有更多选项和替代方案,从而促进整体人居生态环境的可持续发展。

注释(Notes):

① 数据引自中国国家统计局。

② 关于建制:在加州,县政府是“由上而下”的政府机关,权利由州宪法赋予,而建制市镇则是“由下而上”的机关,由当地居民自行发起,在州宪法未规定的范围有充分的自治权。县政府往往仅直接管辖地广人稀的未建制区(unincorporated area)。

③ 风景道的评价标准参考:1991年美国国会批准《综合陆路运输效率法案》(Intermodal Surface Transportation Efficiency Act),其中包含由联邦公路管理局(Federal Highway Administration)负责的“国家风景旁道计划”(National Scenic Byway Program),具有风景、考古、文化、历史、自然、娱乐品质的公园道、绿道、历史道路均可被提名。

④ 根据2019年公共土地信托基金(The Trust for Public Land)发布的公园可达性和质量评价结果,洛杉矶在美国最大的100个城市中排名第55位(www.tpl.org/parkscore#sm.01tnflsc13eteq010ev17g9zln8la)。

⑤ 参考穆赫兰道西端社区业主网站(make mulhollanddrivesafe.com)。

⑥ 关于加州政府的栖息地连接度保护(cdfgnews.wordpress.com/tag/habitat-connectivity)。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1~4、7~10由作者绘制;图5引自www.discover losangeles.com;图6引自 makemulhollanddrivesafe.com;表1由作者绘制。