韧性视角下大运河沿线水陆交通网络与城市的耦合演变

2021-08-03汪芳胡文颖高晨舸

汪芳 胡文颖 高晨舸

1 研究背景

在快速城乡建设过程中,面对多元发展问题及挑战,区域系统韧性逐渐得到重视。“韧性”的概念可追溯到1973年,生态学家C. S. Holling将其定义为:生态系统在受到干扰时保持基本功能特性的能力[1]。随着对韧性概念理解的加深,1996年,Holling将静态的工程韧性与动态的生态韧性加以区分[2]。随后,跨学科的社会生态系统理论将韧性概念拓展到社会层面,强调系统在非确定性和不可预测性条件之下的抗扰动、自组织能力以及适应性和学习转化能力[3-4]。对于城市韧性,Meerow等将其归纳为:城市系统中的社会生态与社会技术网络,在受到干扰时表现出的保持或迅速恢复其理想功能状态、改变限制及约束条件,以适应当下或未来变化的能力[5]。城市系统的韧性表征于其自身的复杂性,并体现在城市系统动态演化的过程中,反映了城市系统在非平衡状态与不确定因素影响下,重新建构平衡[6]并维持关键系统功能的特性。这一平衡的建构过程并非一定要恢复到原有状态,而是在内部驱动及外部作用下的转型、优化和再适应的过程。

自古以来,聚落的选址、分布和发展与河流及交通网络密切相关[7-8]。优越的水陆交通区位为城市发展创造了条件[9]。农耕时期,水运、陆运、海运是3种主要的交通运输方式,而水运是其中最为经济便捷的方式,因此历代统治者对运河的挖掘和维护都十分重视。区域交通网络以及城市系统的发展演化过程中,运河扮演着重要角色。京杭大运河的开凿和贯通改变了沿途城市的交通状况和经济面貌,也促进了南北方人口、物资、信息、生活习俗及思想的交流[10]。现代高速交通网络重塑了区域系统的时空结构[11],大运河在历史上作为“南北经济大动脉”的地位被撼动,陆路交通代替水运交通成为运河沿线交通经济发展的新轴线[12]。与此同时,运河沿线城市聚落的角色和地位也随之转变。大运河沿线各类交通与城市聚落空间分布经历了怎样的发展与演化过程?不同历史时期运河及沿线各类交通网络与城市系统之间分别存在怎样的关系及相互影响作用?在长时段发展过程中,交通网络与城市聚落空间分布之间的关系以及区域交通与城市协同发展关系的转型与重构值得进一步思考和探讨。

2 研究设计

2.1 研究对象

大运河世界文化遗产由隋唐大运河(卫河、通济河段)、京杭大运河(通惠河、北运河、南运河、会通河、中运河、里运河、江南运河段)、浙东运河共10段河道组成,全长1 794 km,途径2个直辖市、20个地级市。其中,京杭大运河于春秋时期(公元前486年)开始修建,完成于隋。唐宋以后逐渐繁荣,元代时“裁弯取直”,明代时南北贯通,连接起南方经济重心与北方政治中心[13],此后,清代基本上延续了明代的水系格局和漕运制度[14]。本研究选取京杭大运河及其沿线城市为研究对象(图1)。

1 大运河及沿线城市区位Location of the Grand Canal and cities along the Canal

因不同时期行政区划体系存在差异,运河沿线城市范围与划分方式有所变化。清代采用“省—府(直隶州、直隶厅)—县(散州、散厅)”3级结构;北洋政府时期(1912—1928年),改府州为“道”,基本沿袭清末区划,南京国民政府时期(1927—1948年)取消中间行政等级,只设“省—县”2级[15],为方便管理,又设立“行政督察区”介于省县之间;新中国成立以后,经几轮调整,在20世纪80年代实行“地市合并”改革前后,基本保持“省级—地级—县级—乡级”4级。本研究选取行政区划等级体系中的第2级,即清代的“府”和民国以后“地级行政区”的辖域边界作为行政区域界定范围。

运河沿线城市聚落则以最稳定的行政区划单位——“县”作为最小研究单位,将运河城市分为3级:省级行政中心为1级、府级(地级)行政中心为2级、县(区)级行政中心为3级。其中,民国时期情况比较复杂特殊,为省县直管制,故根据民国中后期产生的“行政督察区”进行划定,将直辖市和省会作为1级,省辖市和地区中心县作为2级,其他县作为3级。

2.2 时间范围

京杭大运河在清雍正和乾隆(1723—1796年)年间最为兴盛,此后由于国力衰弱、黄河第6次改道等多重原因,导致运河逐渐淤塞失修而最终停漕。本研究的时间范围从清中期(18世纪末—19世纪初)运河盛极将衰时起,至新中国高速公路和铁路网络形成之后(2014年)。并根据交通变迁节点重要性和数据可获取性,选取4个时间节点,分别为清嘉庆二十五年(1820年)、“民国”二十三年(1934年)、新中国“地市合并”改革前(1970年)和现代高速交通网络形成后(2014年),分析运河城市的时空演变格局。

2.3 研究方法

研究首先通过对历史档案、书籍、地方志、舆图等文献进行收集整理,对京杭大运河沿线城市的历史演变进行梳理。随后,将历史地图矢量化,并将城市等级、各级行政中心地理位置以及行政区划等城市信息转译为地理空间数据,构建运河城市数据库。此外,采用地理信息空间分析工具对城市空间分布及其与交通网络格局之间的关系进行探究。具体包括利用核密度(Kernel Density, KD)分析测度城市及交通网络密度变化;通过利用邻域分析工具中的缓冲区分析工具,探究线性道路网络对运河城市的影响范围;通过近邻分析和点距离计算工具计算运河、高速公路、铁路及站点等各类道路网络的缓冲区辐射范围,以及运河城市到不同交通路线的最短距离,并对缓冲区内的城市分布进行定量统计,以便对运河城市与交通网络空间关系的密切程度做出综合评价,对比不同类型交通对运河城市的影响,同时结合文献分析对运河城市进行分类并阐释各类运河城市时空格局关系与演变发展原因。

2.4 数据来源

矢量地图数据来源包括:1)通过禹贡–复旦大学历史地理研究中心网站获取的1820年与1911年清代河流、省、府级界线和省、府、县级治所等信息[16];2)通过中国历史地理信息系统(The China Historical Geographic Information System, CHGIS)获取清代到民国时期的第4版、第5版地图数据包[17];3)国家基础地理信息系统数据[18],包括2014年全国县级以上行政区划、县级以上聚落、3级以上河流水系等;4)哈佛大学世界地图网站[19]提供的中国历史地图集和中国当代地图集,获取清代驿路系统、新中国成立后公路和高速公路、铁路和高铁路线及其站点等信息。

纸质和电子地图来源包括:1)中华文明之时空基础架构[20],Academia Sinica网站提供的标准版(Web Map Tile Service, WMTS)服务,包括民国1934年版申报人文和自然地图瓦片数据等[21];2)Flicker网站“中华民国”地图合辑,获取1933年“中华民国”分省地图册、1934年申报中国分省地图第二版[22];3)谭其骧《中国历史地图集》(1982年版)[23];4)1966年、1974年版中国地图册[24-25];5)中华人民共和国民政部全国行政区划信息查询平台[26]提供的行政区划地图,以及县级以上行政区划。

3 运河沿线城市及行政区划的时空演变

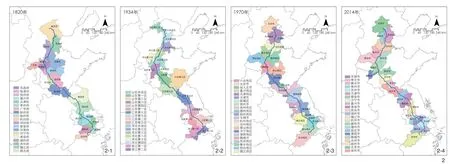

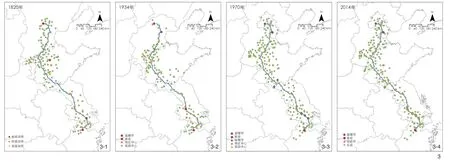

城市规模、等级、分布和行政区划的变化能够间接反映沿运河城市在不同时期的发展状况与综合实力。将1820年、1934年、1970年和2014年运河城市群的聚落分布和空间范围可视化,分析其空间分布特征,探讨运河城市的发展轨迹与时空演变原因(图2、3)。

2 各阶段运河沿线城市空间范围The boundary of settlements along the canal in different periods

3 各阶段运河沿线城市空间分布Distribution of settlements along the canal in different periods

3.1 清代运河城市的空间分布特征

清代城市聚落点包括省级、府级和县级治所3个层级。此时已有的城市聚落多集中在运河南北两侧,分别位于河北和山东交界地带、长江三角洲的江苏和浙江交界地带,且各省级、府级治所基本位于运河线上。各运河城市辖区空间范围较大,尤其在山东中部和江苏北部,府下辖县占面积较大而数量较少。清代城市的这种空间分布特征由自然因素和人为因素两方面所致。

黄河在历史上曾发生6次重大改道。前5次改道,黄河水从太行山东麓摆动到黄淮海平原西缘,形成巨大的冲积扇[27]。水患过后黄泛区留下的泥沙使土壤变得肥沃,因此农耕社会时期(距今约8 000年以前)在此区域形成了大量城乡聚落。明清时期,黄河下游决口次数增多,给黄河治理和漕运维护增加了困难。这一区域的城镇一方面因漕运而经济发达,另一方面却受黄河水患影响受灾严重。

清代统治者在运河管理方面分别设置河道总督和漕运总督。河道总督治所位于山东济宁,总理黄运两河的一切事务,漕运总督则驻扎在淮安,并在各省下设专司[28]。这些城市既是漕粮征收转运的站点和卫所运丁屯兵的驻地,也是地区级或省级的首府城市,城市功能与地位的重合体现出漕运系统使运河城市牢牢占据了各级行政中心的地位,并带动了城市社会经济发展。

3.2 民国时期运河城市的空间分布特征

民国以后,运河直接流经的地区级行政单元与城市聚落的总数量均有所减少,其空间分布的覆盖范围也逐步缩小,各级行政中心的位置逐渐偏离运河。聚落分布最密集的区域仍然位于南北两端,但所辖县的数量明显减少,反映出行政区划的划分方式越来越细致。在其他地区兴起的新的中心城市改变了原本运河城市影响力的辐射范围,越来越多的城市摆脱了对运河的依赖,其中变化最大的两大区域分别在河北和江苏境内。运河城市对运河东西两侧的辐射范围缩小的原因可能是:京汉和津浦2条南北向铁路的修建,以及海运的开放和国外资本势力介入致使东南沿海地区港口城市的形成,促进了新的地区级中心城市形成,如保定、石家庄、连云港等。

县级组织体系具有一定的历史延续性和相对稳定性,而地区的中心城市则根据不同时期的城市发展差异有所变化。民国北洋政府时期(1912—1928年)曾改清末的府州为“道”,各道所辖县的数量相差巨大,但随着各城市政治、经济、交通条件的变化,地区中心发生改变,原有的区域划分已经不能适应当时的发展状况。南京国民政府成立(1927年)以后将原来所有的县级行政区统一称为“县”,并且根据其综合发展情况做了等级划分,重新确定各地区的首县。从县级城市分布图中也可以看出重新进行地区划分后,各地区下辖县的数量较清代而言变得更为均衡。

3.3 新中国成立后的运河城市的空间分布特征

抗日战争胜利后,南京国民政府对行政区划和各地区中心城市又进行了一次较大调整定位。新中国成立初期基本上延续了民国后期的地区划分,此后又经过数轮调整,20世纪以后才基本稳定,因此选择新中国成立早期(1970年)和成熟期(2014年)2个时间点进行分析(图2、3)。

新中国成立至今,相较于清代和民国,一个较为明显的区别在于运河穿越城市的位置,尤其是运河北段。明清时期运河作为重要航道和南北经济轴线,基本都是穿越城市中心而过,以便各府、州、县进行河道治理和漕粮运输管理,在重要的位置还设立若干直隶州。由于黄河改道后济宁以北地区运河停止通航,运河实际功能消失,丧失了经济发展轴线的地位。同时运河流经地区的城市中心发生转移,导致运河逐渐沦落为划分地区和城市的边界线,在现今河北和山东的行政区划分中尤为明显。而运河江南段仍在承担运输功能,因此运河穿越城市中心的相对位置没有发生明显改变。

此外,在城市的空间分布上,改变了原有南北两端多、中间少的特征,分布更为平均,城市数量增加。聚落分布差异性减弱,侧面反映了城市发展的驱动因素变得更加复杂和综合,运河已无法给沿线城市带来持续且强烈的影响。对比1970年和2014年的地图可以发现,行政区划分更加细致,地级市数量变多,市域范围变小。主要是因为城镇化和现代化的发展强化了县级行政单元的实力,不少县在新中国成立后升级为县级市或地级市,虽然地级行政中心的管辖范围变小,但综合实力更强。同样,对比南方、北方可以发现,70年代南北方运河城市所辖地区的面积差异并不明显,经过30年改革开放的快速发展,南方地级市数量明显增多,市域面积较北方更小。

4 运河沿线南北水陆交通的变迁

4.1 水运交通的兴衰

自元代定都大都以来,统治者便致力于打通京杭大运河整个南北段,元二十六年(1289年)会通河开通,元三十年(1293年)通州至大都的通惠河段开通。自此,京杭运河南北全线纵贯,北上漕船可以从杭州直抵京师大都[14]。但元代(13世纪末—14世纪末)水运仍以海运为主,直到明代以后京杭大运河开始真正发挥南北交通运输的功能,被称为漕河[29]。明代对大运河的管理和治理进入了成熟阶段,清代在继承的基础上又推出许多新举措。康雍乾时期(1662—1796年)在治河、导淮、济运等方面都取得了成功,顺治元年(1644年)至康熙六十一年(1722年)恢复了直隶、山东运河,雍正元年(1723年)至乾隆六十年(1795年)南河和北河治理完善,可以被视为运河漕运史上最后的辉煌[14]。

清中后期黄河多次决口,伴随着内忧外患,国库空虚而无力整顿。嘉庆(1796—1821年)年间,水患日益严重。道光元年(1821年)大运河已淤塞难通,船只常被泥沙阻断搁浅。道光四年(1824年)洪泽湖高家堰漫决,第二年引黄河水“保漕济运”,未见明显成效,遂商议实行海运。道光七年(1827年),由于守旧势力和贪官污吏的阻挠,只实行了局部海运,结合“灌塘济运法”,河运海运并行。道光二十七年(1847年),清政府在上海和天津分别设立海运总局和分局,招揽商船参与漕粮海运。咸丰五年(1855年)黄河在河南铜瓦厢(今兰考)决口,改道北徙,穿运河夺大清河河道,由山东利津进入渤海,成为历史上第6次大改道。这次改道结束了黄河700多年夺淮历史,从此长江以北运道大部分被黄河淤塞冲毁[28]。同治(1862—1874年)年间漕粮运输改以海运为主,河运量只占全部运输量的1/10。随着晚清资本主义商品经济的萌芽和洋务运动的兴起,同治十二年(1873年)李鸿章在上海组建了轮船招商局,并且在天津、汉口等地设立了多个分局,从事江浙漕粮运输及各种客货运输业务。光绪二十六年(1900年)以后,漕运划归轮船局管理,此后国家不再统一管理运河,漕运停止,黄河以北河道处处淤积,运河断流。光绪三十年(1904年),清政府下令撤裁漕运总督及各省粮道官,标志着漕运制度彻底结束[28]。

4.2 陆路交通的兴衰

清末民初的陆路交通也在经历着巨大变革。在资本主义国家全面进入工业时代的同时,中国受外来先进技术的影响,铁路和公路等陆路交通得到快速发展,京杭大运河的运输功能被替代,运河因此而彻底衰落,南北交通干道逐渐发生转移。抗日战争期间(1931—1945年),日军占领或破坏了多处铁路,并在中国东北和华北等运河北段地区修建了若干条新线路[30-31]。由于战争的破坏和国民经济的不稳定,新中国成立前夕,全国2万多千米铁路中仅1/2勉强维持通车。

新中国成立以后,铁路网建设可分为3个阶段:改革开放前,1949—1978年全国铁路路网框架基本形成,营业里程达到51 707 km;1978—2007年间,完成5次(1997、1998、2000、2001、2004年)既有线路大提速;2007年4月完成第6次铁路大提速,动车组全面上线运营,中国正式进入高铁时代。1968年,南京长江大桥建成通车后,津浦铁路和沪宁铁路接轨。2条铁路贯通后改名为京沪铁路,是连接北京政治中心和上海经济中心的重要纽带。2011年,京沪高铁正式投入运营。包括国道和省道在内的高速公路,自20世纪80年代起开始建设。经过20多年的快速发展,全国高速公路网络布局基本形成。2013年起,全国高速公路通车里程成为世界第一。全国范围陆路交通网络的建设对运河沿线交通及城市发展影响显著。

4.3 运河沿线水陆交通网络变迁

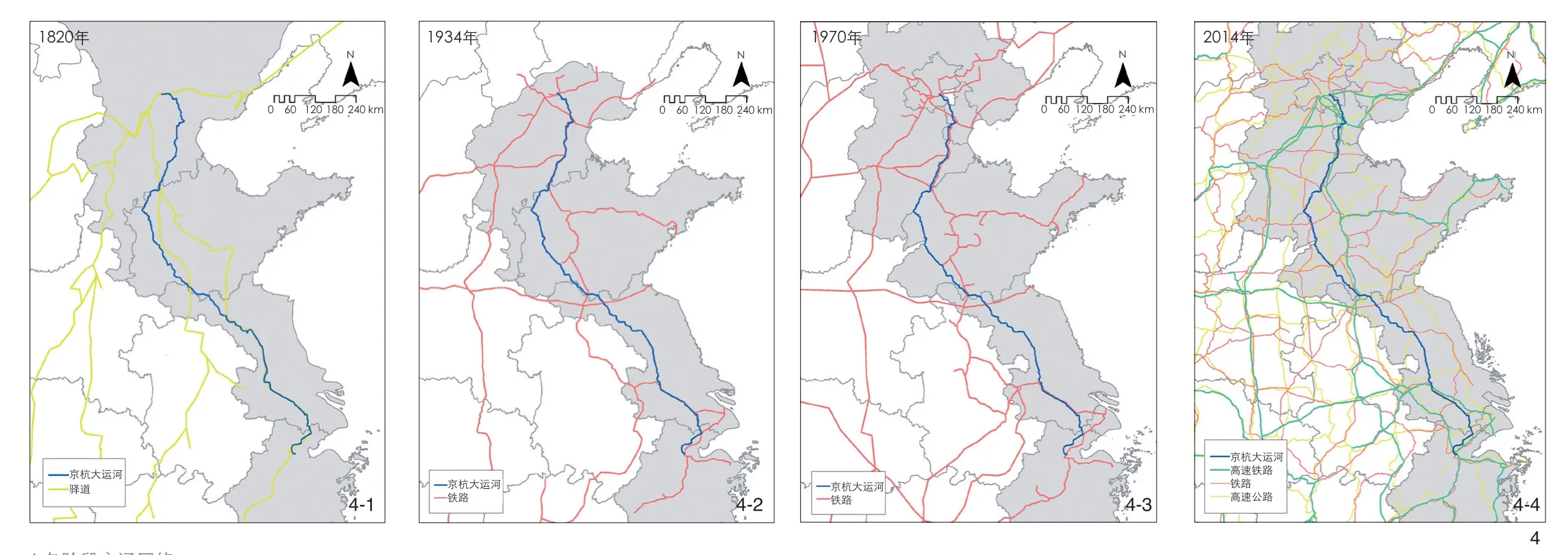

将大运河以及各时期主要的陆路交通网络进行矢量可视化处理,包括清代驿道系统、民国时期铁路系统、新中国成立初期1970年的铁路系统和2014年高速交通网络形成后的铁路、高铁和高速公路(国道高速公路,不包含省道高速公路)系统。

对比各阶段交通网络(图4)可以发现以下规律。1)清代以来,交通方式逐渐多样化,交通网络空间分布逐渐密集,区域间的联系更为密切。2)陆路交通干道在各个时期与运河均有部分重合。清代运河和驿道均以南北向为主,且以都城北京为核心向外围放射性延展,是封建统治时期以政治力量为核心的表现;民国开始建设东西向道路网,以陇海线和胶济线为代表,形成网状布局,从此运河沿线城市之间构建起东西方向的联系。3)铁路在河北省和江苏省境内与运河有重叠路段。津浦铁路与运河走向在山东境内和江苏北部有两段错位,经德州后拐弯经过济南到济宁、枣庄、徐州与运河再次交叉,途径安徽省到南京、镇江后重新与运河同向,临清、聊城、宿迁、淮安、高邮、扬州等城市因此错过了铁路早期建设。4)高速铁路网络与早期主要铁路网相重合,其中京沪高铁线在河北段和长三角地区与原有运河有部分重叠。5)在交通建设速度上,民国时期是铁路网络建设的起步期,而新中国成立初期由于历经多年战乱且国内经济社会发展水平有限,与民国相比铁路交通网络的差异不大,建设速度明显放缓。改革开放后的30年间交通网络建设进入飞速发展阶段,铁路网和高速交通道路网几乎覆盖全部地区。

4 各阶段交通网络The evolution of the transportation network in different periods

5 运河沿线城市与交通网络的耦合分析

不同历史时期的运河沿线城市群表现出明显的分布特征差异,运河城市多以河道为主轴向两侧扩展形成,随着自然条件的变化和南北水陆交通的变迁,运河沿线城市格局随之发生改变。从区域的尺度来看,现代交通网络与古代交通网络存在一定的错位与契合,不同历史时期区域中心城市的聚集特征也有所变化。因此,推测交通网络空间结构变化与运河城市兴衰具有一定的关联性,并对交通网络与运河沿线城市格局进行耦合分析。为了更好地对比运河沿线城市与周边地区城市分布的空间差异,将城市格局分析范围扩大至运河流经的省和直辖市范围,从区域尺度进行宏观对比。

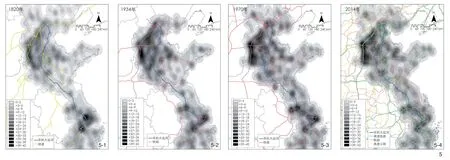

5.1 区域尺度下的城市聚集特征及其与交通网络的耦合关系

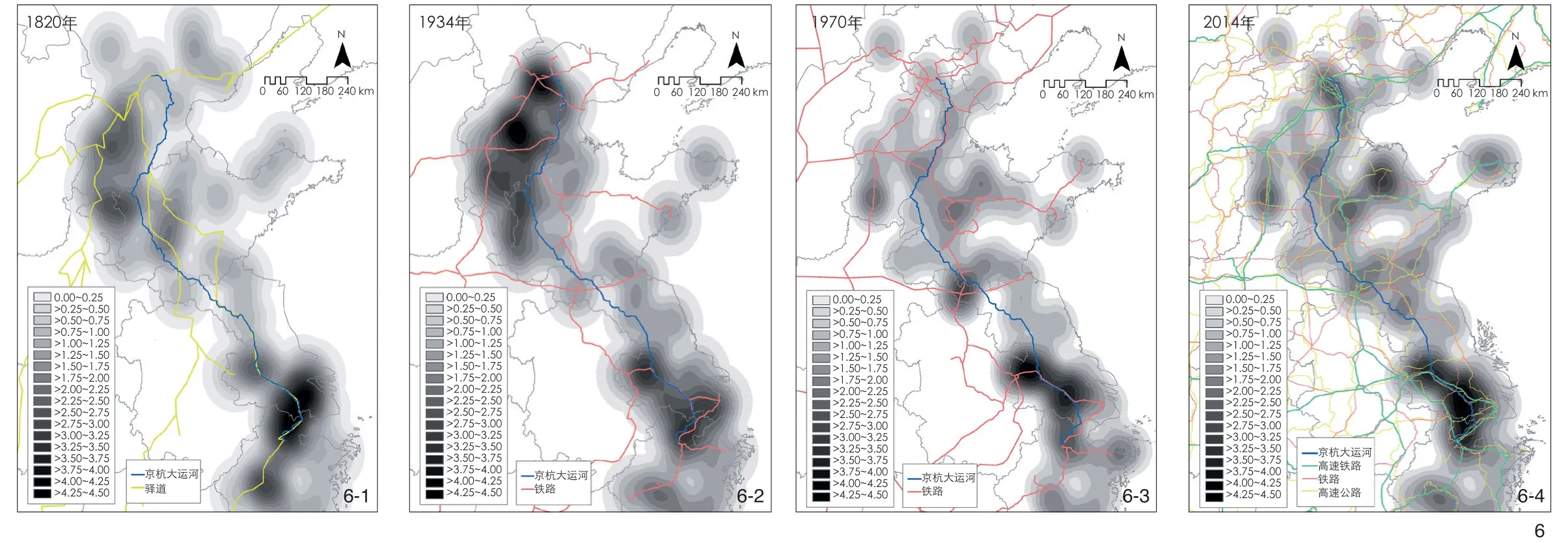

通过对各历史时期县级和地级以上城市进行KD计算,并分别与当时的交通网络进行叠加,进行城市密度与交通网络布局的耦合分析(图5、6)。对比不同历史时期县级城市密度与交通网络的关系发现:1)不同历史时期县级城市分布整体差别不大,高密度核心主要集中在南北两端的带状区域内,运河中段城市密度始终较低;2)对于北方通航城市,清代和民国时期高密度核心主要沿运河和驿道、铁路形成2条并行高密度带,而新中国成立至今,北方沿运河的高密度带逐渐弱化,城市进一步向铁路干道聚集;3)对于南方通航城市,不同历史时期县级城市分布变化不大,高密度核心范围有所扩大,聚集程度略有弱化。

5 各阶段县级聚落核密度与交通网络耦合关系Coupling relationship between core density of county level settlements and transportation network in different periods

对比不同历史时期地级城市密度与交通网络的关系发现(图6):1)清代和民国时期地级与县级城市高密度区域分布特征相似,主要在运河南北两端,而新中国成立以后两端密集的特征逐渐弱化。2)从民国至今,陆路交通网络主体变化不大,而地级城市分布特征变化较大,是城市群与铁路网相互适应的结果;改革开放至今,交通网络覆盖范围迅速扩大,地级城市空间分布特征变化较小,城市集群数量增多,聚集程度降低,总体呈现均质化趋势。3)民国时期,城市密度南北差异依旧明显,位于运河北端的高密度核心逐渐从山东、河北交界地区向北偏移,即向北京周围靠拢;而新中国成立后,北方城市呈多中心分布,聚集程度弱化,南方地级城市高密度核心则由原来的沿运河呈带状分布,变为受其他交通网络影响下的三角形分布,聚集效应明显,此后南方地区的城市格局一直持续至今。4)民国与新中国成立早期,地级城市向铁路干道聚集,一方面因为铁路修建是以串联中心城市为目的,另一方面是因为铁路的修建改变了沿线城市的交通区位,部分县级城市因此发展提升为地级中心城市。5)新中国成立后,地级城市数量增多,呈现多中心分布特征,高密度核心多分布在主要交通干道的纵横交叉点上。

6 各阶段地级中心聚落核密度与交通网络耦合关系Coupling relationship between core density of prefecture level settlements and transportation network in different periods

5.2 运河沿线城市与交通网络空间距离分析

交通网络作为线性要素,对周边一定范围内的城市具有廊道效应,其影响程度随着城市与交通线路之间距离的增大而衰减。通过对运河、驿道、公路、铁路4类交通网络进行缓冲区分析,并根据分析结果调整缓冲区宽度。最终确定5 km、10 km、30 km、50 km的缓冲带宽度,保证缓冲区能足够细致地反映交通线路两侧不同距离范围内的城市分布数量与衰减特征,同时保证各缓冲区足够宽以使缓冲区内聚落点数量充足,便于统计分析。由于高铁网络具有特殊性,站点间距较大,呈点状分散分布,不适宜用线性廊道缓冲区方法计算覆盖程度,而选择计算城市和高铁站点之间的最小距离。

从图7的统计结果可得知:1)距离运河10 km以内的地级城市中心占多数,比例约为60%,其位置紧邻运河或被运河贯穿。各时期城市数量差别不大,民国和新中国成立初期略有下降,主要是因为该时期运河沿线的重要城市地位下降为附属县,地级城市中心发生转移;新中国成立以后地级城市数量增多,运河城市综合实力也有所回升;2)距离运河10~50 km的城市数量和比例逐渐增多,这些城市邻近但不完全依靠运河,城市中心发生了小距离偏移,从侧面反映出运河对城市的控制力和影响力逐渐减弱;3)距离>50 km的城市比例下降,远距离城市受运河影响较小,且由于区划更为细致,地级城市数量增多,运河城市实际管辖空间范围缩小。

7 运河沿线地级城市与运河距离分布Distribution and distance between prefecture level cities along the canal

由图8可知:1)运河沿线城市与其他交通网络的关系同样十分紧密,清代70%以上的城市位于距离驿道5 km范围内,即运河城市除了占据水路交通发达的区位以外,陆路交通条件也较为优越。一是因为运河城市大多为各地区漕粮征兑的中转站或临时仓储地,而内陆地区的漕粮物资须依靠驿道向运河城市运输,故运河城市对水陆交通都有较高需求;二是运河的开凿利用了临近现有天然河道及驿道的优势,统治者将物产丰富、经济发达的区域进行串联,便于对全国资源的集中控制和管理。这些城市自身区位条件优良,发展水平较高,多数城市与水陆交通网络具有双向选择、相互促进的关系;2)从铁路对运河沿线城市的覆盖程度变化来看,民国时期铁路系统对运河城市的覆盖最低,位于铁路5 km范围内的城市只占全部运河城市的50%左右,这段时间恰好处于运河停漕到铁路兴起之间,运河沿线城市格局重塑导致区域中心位置偏移;3)新中国成立后,高速交通网络形成,对比铁路、高速公路和高铁3种交通方式,可以发现80%和95%的运河城市分布在距铁路和高速公路5 km范围内,90%和100%的城市分布在距铁路和高速公路10km距离范围内。而只有40%的运河城市位于距高铁(站)5 km范围内,60%位于10 km范围内,该现象由运河与高铁线路的空间错位所致。

8 运河沿线地级城市与其他交通网络距离分布Distribution and distance between prefecture level cities and other traffic networks

5.3 基于交通网络分析的运河城市分类

结合运河沿线城市空间分布特征及城市系统韧性,并根据城市与交通网络的关系以及发展模式,可将运河沿线城市分类为相互促进型、自身优势型、交通驱动型、运河依赖型和新兴交通型。

1)相互促进型城市数量最多,例如常州、镇江、苏州、无锡、嘉兴、杭州等。这些城市或占据地理区位核心,或具有特殊政治背景,或自然条件优良、物产丰富、经济发达,城市本身就具有核心吸引力和竞争力,在面对发展的不确定性时具有较强的系统韧性与抗扰动能力。水陆交通网络途经这些城市是双向选择的过程,反映出运河与沿线城市之间共同构建的相互促进、协同发展的韧性网络关系。

2)自身优势型城市的先天条件与相互促进型城市相似,例如扬州、湖州利用本地主导产业带动经济发展。清末运河停漕后,这些城市因错过了铁路初期建设,致使至今尚未与高速铁路网络建立紧密联系,在新型交通网络中的区位优势明显下降。但这些城市发展未受到重大影响,一方面是本身经济条件较为发达,另一方面是同时处于长江和运河的通航段,城市内部自身系统韧性在变迁过程中发挥了一定的缓冲作用,使其在非平衡的劣势状态下维持系统的持续性与稳定性。

3)交通驱动型城市数量较多,如天津、泰安、沧州、德州、枣庄、徐州等。这些城市距离运河及古驿道较近,因交通区位优势促进发展,并在此后交通网络变迁中持续占据交通区位优势,属于区域交通枢纽或中心城市。此类城市借助交通区位优势,在新时期获得了新的发展机会。这类城市可通过构建多元网络与发展自适应性子系统,在新的发展机会中夯实自身韧性,以应对未来未知的干扰与风险。

4)运河依赖型城市数量较少。该类型城市因河而兴、因河而衰,比较典型的有临清、聊城、淮安。这类城市缺乏自身硬实力,因地处运河沿线而获得发展,外来人口和资源的涌入形成了聚集效应,但城市对水运交通依赖程度过高,而城市内部自身缺少应对变化的张力与灵活性,后因失去交通优势而迅速没落。这类城市需及时考虑自身转型发展,建立内部的动态自适应性机制与外部弹性网络,摆脱对交通的单一性依赖。

5)新兴交通型城市在历史上地位不高,虽有运河经过但与运河的联系不甚密切。因后期铁路等交通方式的兴起改变了原有区位条件,成为区域中心,城市地位得到提升,如衡水、邢台等。这类城市借助新的发展优势,通过转型并适时调整发展模式以摆脱劣势状态。

运河沿线城市作为多元要素组成的复杂系统,在长时段的发展演化过程中,受到系统内外影响,在不断变化的趋势中通过坚持与恪守、调整与过渡、变革与转化等方式寻找着适应自身发展的动态平衡,呈现出城市韧性的多维属性、状态及特征。

6 结语

本研究从时间变迁的角度对运河城市进行历时性分析总结。从清中后期以来南北水陆交通方式转变、运河沿线城市及行政区划变迁等方面,对不同时期运河沿线城市的空间分布特征及成因进行解读。此外,分析了运河沿线城市群密度,以及交通网络与城市格局的耦合关系,对运河城市与不同交通网络之间进行邻域分析与距离统计,以此为数据基础将运河城市分为5类。

总体而言,运河沿线城市在动态发展演化的过程中,在社会经济因素及自然因素的影响下,其自身的复杂性增强,清中后期以后陆路交通及现代高速交通网络的建设打破了清代及以前大运河交通与城市聚落体系的平衡状态,并在新的区域系统中重新建构交通–经济网络的平衡。在这一建构过程中,一些城市充分受益于高速交通网络建设带来的发展新机遇,并与新的区域中心构建联系或自身升级为新的中心城市;而另一些城市却在区位、政策、自然条件、产业模式等诸多因素的综合影响下随着运河的衰落而衰败。此这过程中,城市韧性成为决定运河沿线城市能否顺利优化转型并融入新的区域发展体系、重塑新生的重要支撑。因此,城市发展建设在面对自然与社会因素共同作用之下的不确定性时,有必要结合城市自身特征与功能需求,适当调整政策及发展建设中心,通过明确阶段性发展目标及策略,有针对性地提升城市系统韧性,影响并带动区域整体发展。

图片来源(Sources of Figures):

文中图片均由作者绘制,其中底图来源于标准地图服务网站,审图号:GS(2016)2923号。