基于InVEST模型的闽三角地区沿海脆弱性评估及响应策略

2021-08-03罗紫元曾坚

罗紫元 曾坚

沿海地区长期受到台风、风暴潮等典型海岸自然灾害的影响,其高密度的建成环境和社会经济面对自然灾害往往会衍生出基础设施损毁、停工停产停运、社会资源紧张等连锁灾害反应,严重威胁人类生产生活。全球气候变化导致自然灾害的发生频率升高,修复手段的缺失和持续的人为压力还会导致沿海生态系统退化。因此,沿海地区迫切需要识别高风险的脆弱岸线,制定修复整治和韧性提升策略。基于自然的解决方案因在减少灾害风险及损失[1]、加快沿海城市灾后恢复速度[2]等方面的突出作用而日益受到重视[3]。在《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》中,明确提出推进闽三角地区泉州湾、厦门湾和东山湾等半封闭海湾的整治修复,通过实施红树林保护,加强对侵蚀岸线和河口生态的保护修复,改善沿海脆弱性。

脆弱性原指系统因内部存在风险而呈现易受攻击和损坏的特征[4],在灾害风险领域,联合国开发计划署(United Nations Development Programme, UNDP)认为灾害脆弱性是自然环境致灾因子和人类社会经济脆弱共同作用的结果[5]。联合国国际减灾战略(United Nations International Strategy for Disaster Reduction,UNISDR)将脆弱性定义为“社区、系统或财产的属性和环境受到致灾因子破坏的程度”,并进一步指出脆弱性具有时空特征[6]。沿海脆弱性评价最初被用于评估极端天气的影响[7],后在自然灾害风险评价中发挥重要作用,其评价方法主要包括:联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)通用法、压力状态响应(Pressure-State-Response, PSR)模型法以及沿海脆弱性指数(coastal vulnerability index, CVI)法。其中,IPCC通用法主要为沿海脆弱性评价设计了一种概念框架,在实际操作层面存在一定难度。PSR模型法和CVI法均通过构建指标评价体系,计算综合脆弱性指数和划分沿海风险等级[8]389,区别在于PSR模型的指标间存在较明显的因果关系,而CVI法不强调指标内部的因果关系,在一定程度上避免了指标的重复[9]。目前CVI法已在美国沿海脆弱性评价中得到广泛应用,并在全球范围内得到推广[10]2。此外,技术手段的发展大大提升了评价方法的可操作性。针对海岸淹没和湿地损失等灾害影响,根据面积、高程推测淹没情况的数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)[11]、预测沿海湿地变化的海平面影响湿地模型(Sea Level Affects Marsh Model,SLAMM)[12]、基于CVI法构建的生态系统服务和交易的综合评估模型(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs, InVEST)的沿海脆弱性(coastal vulnerablility)模块[13]222和动态交互脆弱性评估工具(Dynamic Interactive Vulnerability Assessment, DIVA)[14]等应运而生,为沿海脆弱性评估的定量化提供可能。其中,InVEST模型的沿海脆弱性模块便于使用,能够快速提供较综合的沿海脆弱性评价结果,为规划制定海岸带保护策略提供参考依据,目前已经在海岸脆弱性研究中得到一定应用[13]222, [15-16]。

本研究选用CVI法评价闽三角地区沿海脆弱性。首先借助InVEST模型评估当前闽三角地区的沿海脆弱性和人口风险,从中快速定位典型高风险的厦门市。针对InVEST模型在小尺度评价中指标选取有限、指标均等赋权的不足,根据文献进一步完善指标选取,通过模糊逻辑(Fuzzy Logic)进行归一化地理处理、模糊伽马法(Fuzzy Gamma)进行指标聚合,开展对厦门市城市尺度沿海脆弱性的多情景模糊综合评价。由此探讨了提升沿海韧性的规划响应策略,为沿海地区韧性防灾和生态修复政策的制定提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

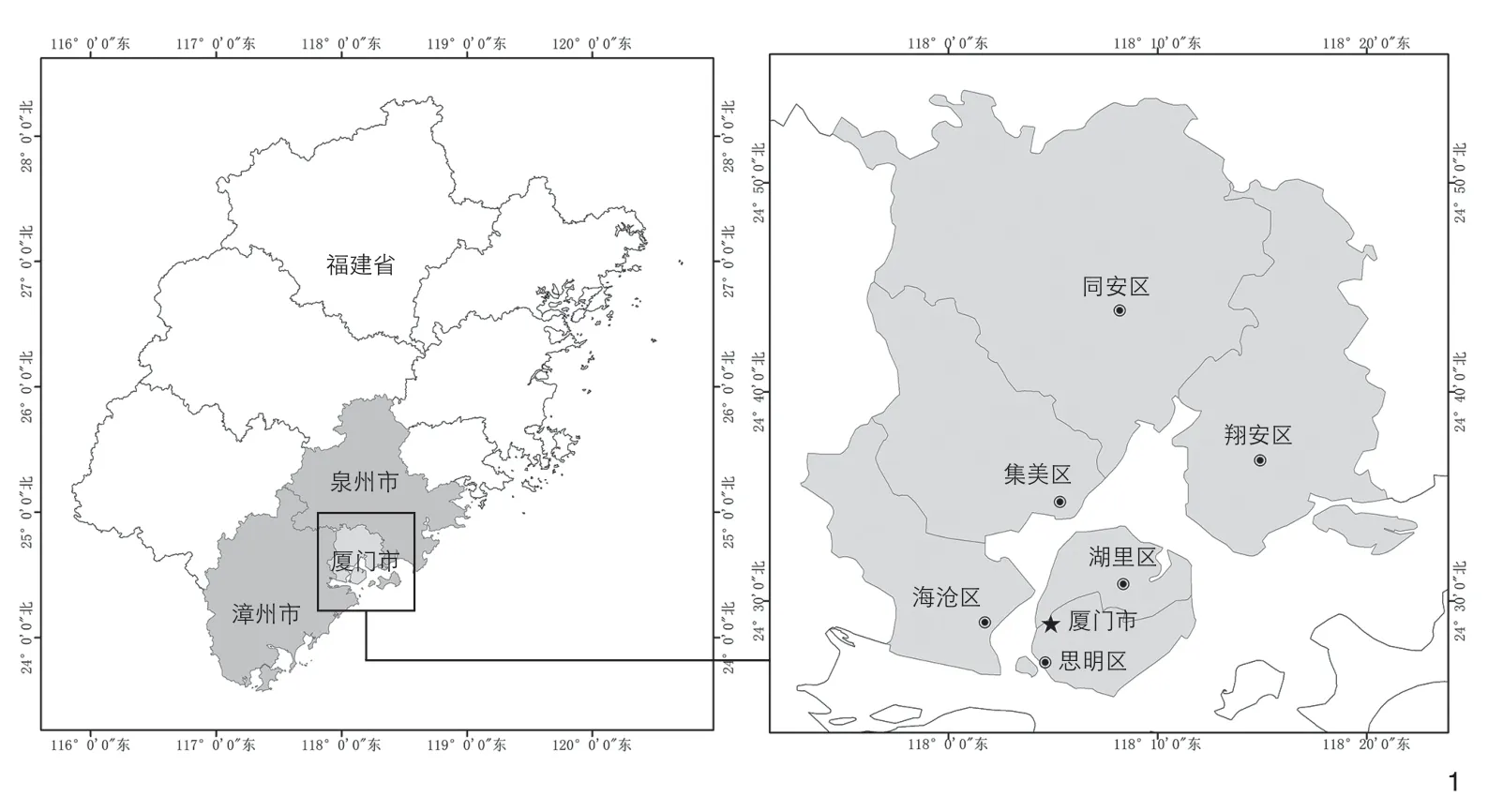

闽三角地区位于福建省东南部,主要包括厦门、漳州、泉州3个设区市以及其下辖县区(图1),自改革开放以来就是福建省最具经济活力的区域辐射带动中心。其中,厦门市处于闽三角的核心区位,由大陆地区、厦门岛和鼓浪屿等岛屿以及厦门湾共同组成,国土面积1 699.39 km²,海域面积约390 km²,分为思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区和翔安区6个市辖区。自2000年以来,厦门市社会经济活动高速发展,填海造地、围垦养殖、港口码头等人类活动造成海岸线剧烈变迁[17],出现了滨海湿地减损、物种丰度下降等沿海开发带来的典型负面影响,城市面对台风、风暴潮等沿海自然灾害的受灾风险和灾害损失日益增加。

1 研究区所在区位Location of the study area

1.2 数据来源

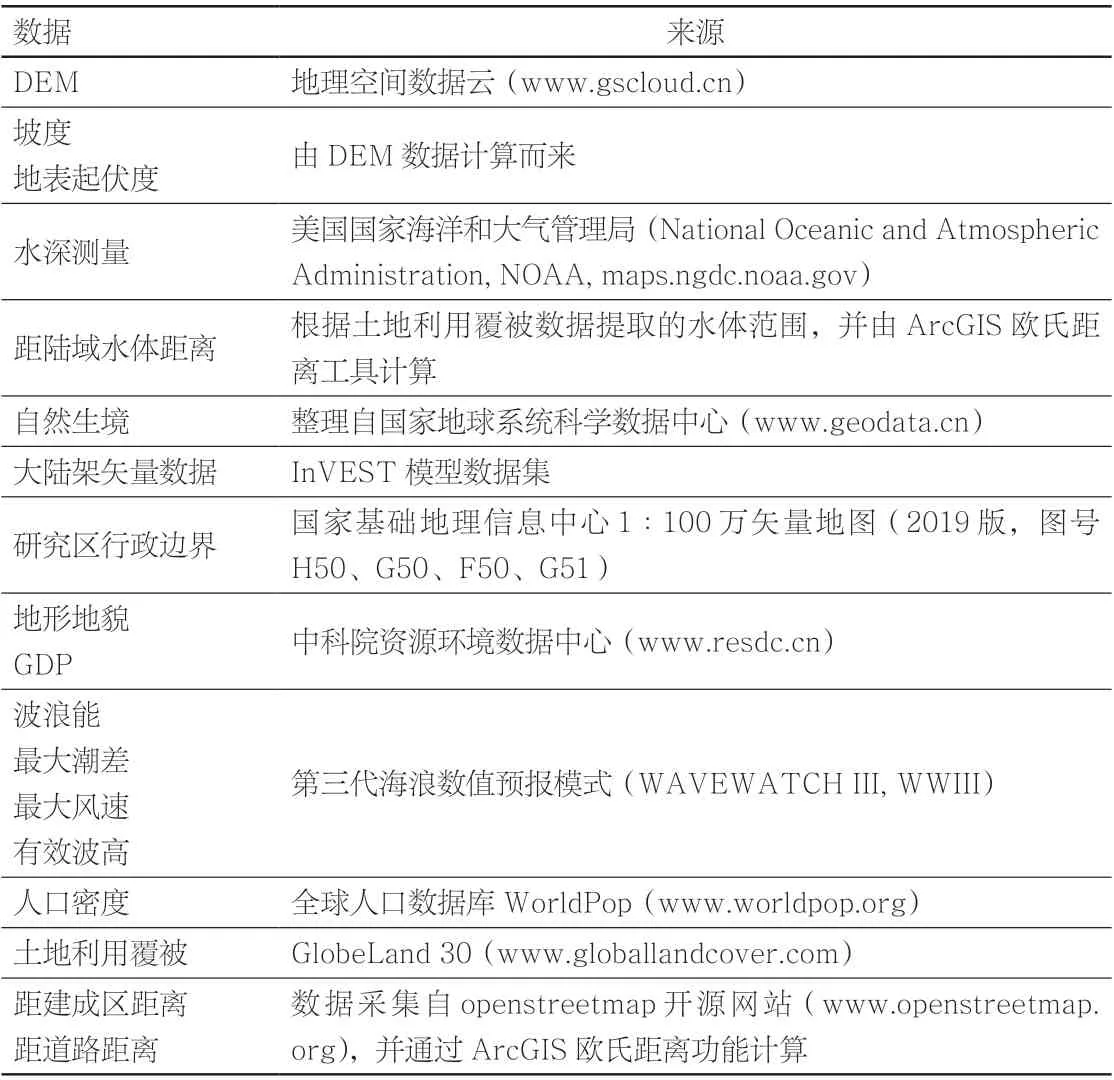

本研究取用表1所示的各项数据对研究区范围开展沿海脆弱性分析,数据可用性和可信度已得到已有研究的验证。

表1 沿海脆弱性分析数据来源Tab. 1 Data sources of coastal vulnerability analysis

1.3 研究方法

1.3.1 InVEST模型分析闽三角区域沿海脆弱性

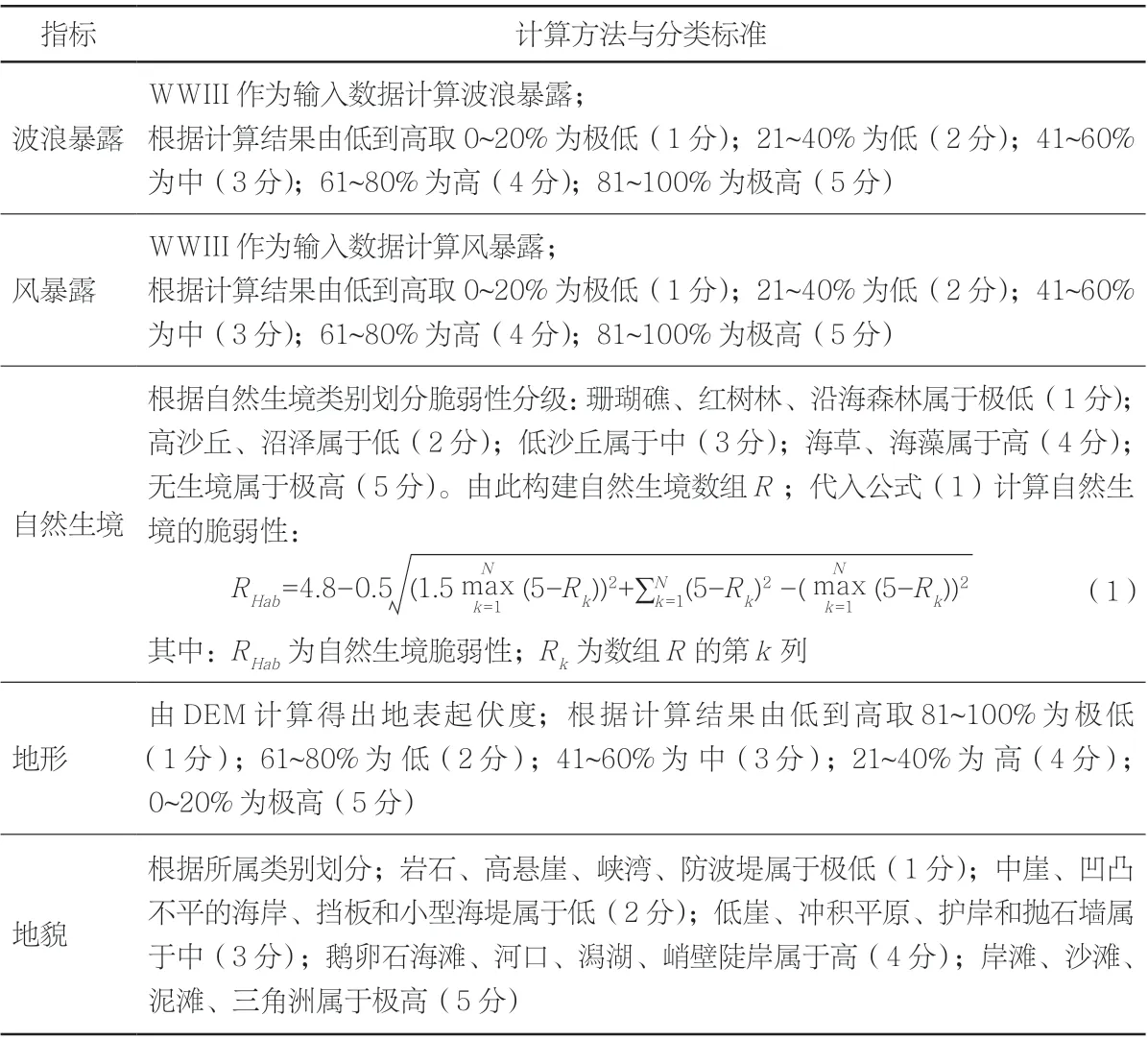

借助InVEST模型分析当前闽三角地区的沿海脆弱性和人口风险。InVEST模型参照CVI法经典研究[8]389,按照从低到高(1~5分)分别评估波浪暴露、风暴露以及地形地貌、地表起伏度和自然生境指标的脆弱性(表2)。

表2 区域尺度沿海脆弱性分析指标及其计算方法Tab. 2 Coastal vulnerability analysis indicators and calculation method on the regional scale

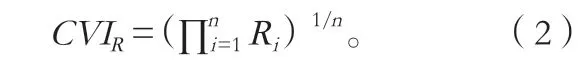

通过对各项指标取相同权重[10]6,按照公式(2)计算综合沿海脆弱性指数:

其中:n为输入指标的数量,Ri为各项指标的脆弱等级,CVIR为区域尺度的综合沿海脆弱性指数,表示不同海岸线面对沿海灾害的相对暴露。

同时,模型以沿海岸线的人口密度表征受沿海灾害影响的人口风险。

1.3.2 基于模糊理论分析高风险城市沿海脆弱性

城市尺度沿海脆弱性评价需要进一步细化指标和权重。沿海脆弱性评价的指标分级存在模糊性,以往研究中对各项指标或取相同权重[18]7或通过层次分析法分配不同权重[19]151,较难体现空间对象的复杂性和不确定性。部分研究通过引入模糊理论体现模糊不确定性的影响[20]5,[21]156。

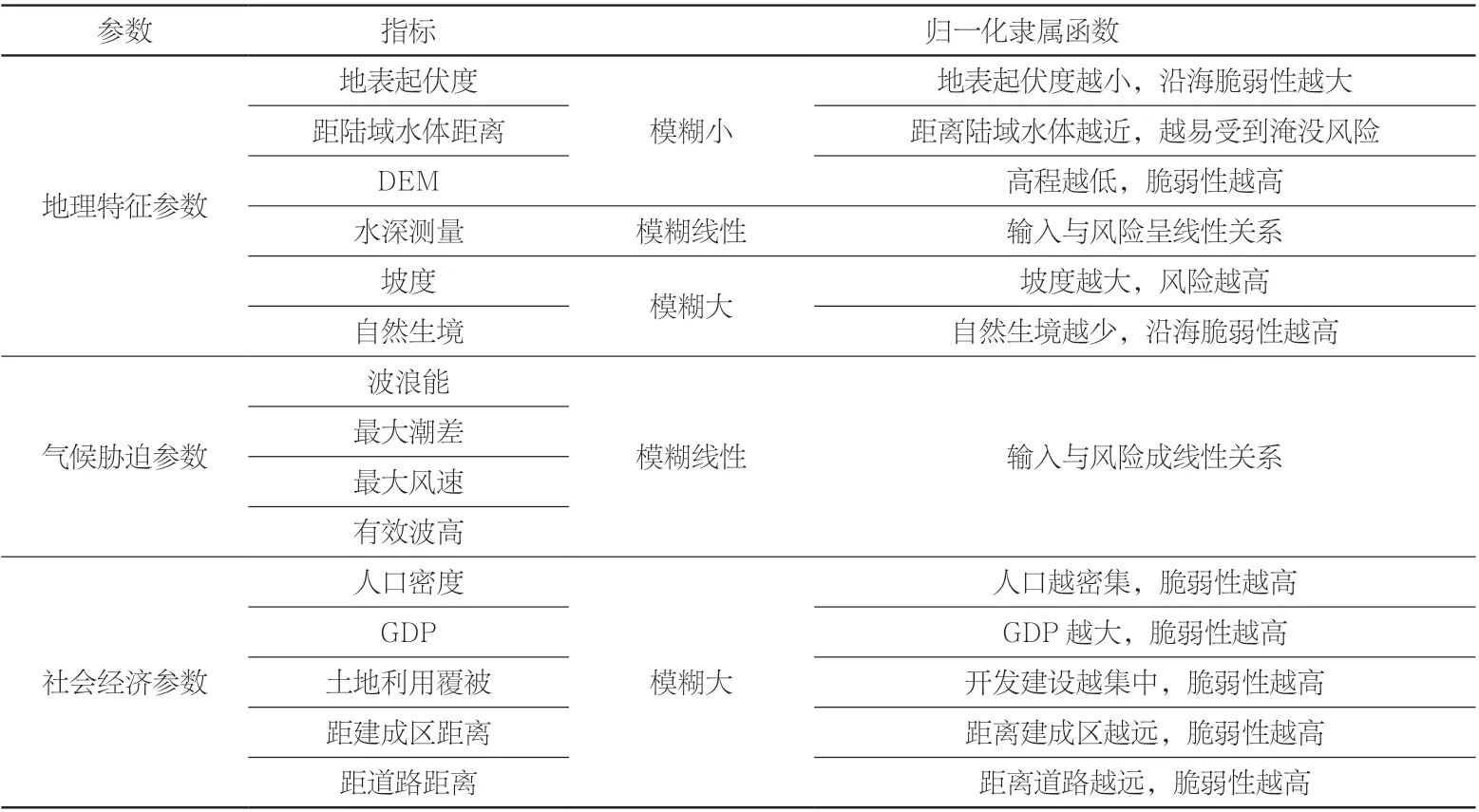

本研究参考相关研究[18]7,[19]143,[20]3,[21]156从地理特征参数、气候胁迫参数和社会经济参数3个方面丰富了相关指标(表3)。根据模糊理论,对各项指标进行基于模糊逻辑的归一化地理处理,使其在[0,1]的范围内分配权重。继而采用模糊伽马法聚合各指标[22],形成城市尺度沿海脆弱性的模糊综合评价。

表3 城市尺度沿海脆弱性分析指标及函数方法Tab. 3 Coastal vulnerability analysis indicators and function method on the urban scale

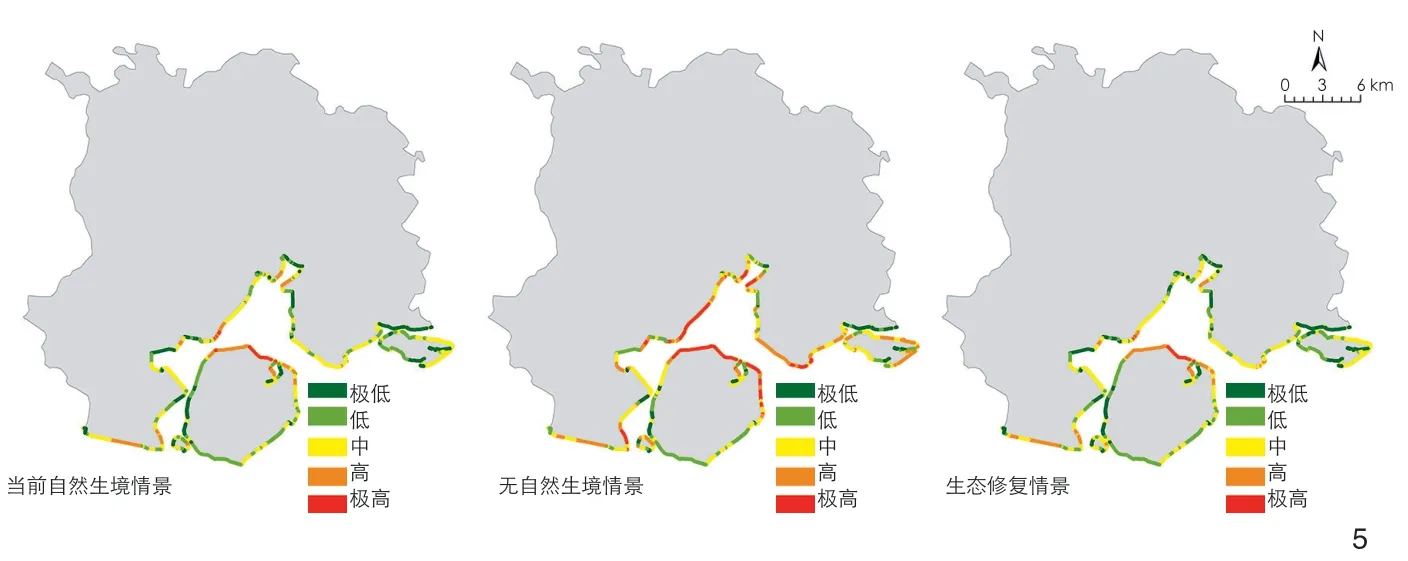

1.3.3 基于多情景沿海脆弱性分析自然生境作用

受气候变化影响,沿海自然灾害风险渐趋恶化。受到可操作性和经济性等因素限制,大规模人口迁移、土地利用变更和改变地形地貌等方式具有较大的操作难度和较高的经济损失。因此,基于自然的解决方案为提升沿海韧性、改善生态环境提供了较为经济合理的选择。本研究通过分析当前生境、无生境以及生境修复3种情景下的沿海脆弱性,分析自然生境对提升沿海地区韧性、削弱自然灾害影响的作用。其中,生境修复情景依据厦门市政府近年来批复的“厦门环东海滨海旅游浪漫线红树林绿化工程”和“马銮湾新城外湾红树林种植工程”,模拟修复工程实施对岸线韧性的影响。

2 结果与分析

2.1 闽三角地区沿海灾害风险空间分布

采用自然间断点分级法将闽三角地区沿海脆弱性与人口风险从低到高分为5级(图2)。其中,26.6%的海岸线脆弱性风险中等,沿海脆弱性风险高或较高的岸线占比44.6%,主要分布在东南向迎海岸线及厦门岛、金门岛部分岸线。此外,由于建成环境和人口经济的高密度集聚,厦门市表现出突出的沿海脆弱性和人口风险,亟须开展针对性研究。

2 闽三角地区沿海脆弱性与沿海人口风险分布The distribution of coastal vulnerability and coastal population risk in Fujian Delta

2.2 厦门市多情景沿海脆弱性分析

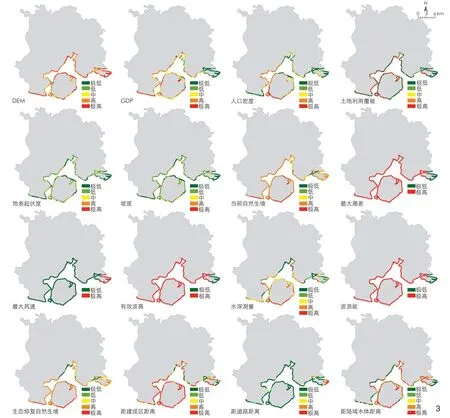

基于模糊理论,对各项指标进行基于模糊逻辑的归一化地理处理(图3),根据设定的3种自然生境情景,采用模糊伽马法分别聚合各类指标(图4),叠加形成厦门市多情景沿海脆弱性,采用相等间隔分为5级以便比较情景间差异(图5)。

3 基于模糊逻辑归一化的厦门市各沿海脆弱性评价指标The evaluation index of coastal vulnerability in Xiamen based on Fuzzy Logic Normalization

4 基于模糊伽马法叠加的厦门市各类参数的沿海脆弱性评价Each sort of coastal vulnerability of Xiamen based on Fuzzy Gamma

5 厦门市多情景沿海脆弱性分析Coastal vulnerability of Xiamen under multiple scenarios

2.2.1 当前自然生境情景

当前自然生境情境下厦门沿海脆弱性高风险区占比3.0%,主要分布在厦门岛北岸、集美东岸和同安湾西溪河口处,其中厦门岛五缘湾和同安湾的部分岸线风险极为突出。厦门岛北部岸线因高崎机场航空安全的需要,采用人工岸线的同时严格控制机场周边生态空间,以避免吸引鸟类栖息。导致应对自然灾害的缓冲空间局促,用地脆弱性和可能灾损显著增加。另有12.1%的岸线脆弱性风险较高,主要分布在海沧区南岸和马銮湾、同安湾湾口。其中,海沧区南岸主要为港口码头用地,为保证航运通航,原本的自然岸线已全部硬化,近海海域缺少保护岸线的自然生境。厦门市仅有32.2%的岸线脆弱性风险较低,如翔安区西岸和厦门岛西岸,其用地开发中保证了一定比例的生态空间。同时,用地中的水道和塘渠,既能够形成纳潮空间应对海浪侵袭,也为后续排水提供了空间。此外,厦门岛西岸、海沧区及环东海域部分岸线社会经济风险突出,占比34.4%。

2.2.2 无自然生境情境

无自然生境情境下的沿海脆弱性高或较高的岸线占比分别增至9.2%和25.5%,其岸线分布范围相比当前的自然生境情况景进一步扩大。结果对比表明,自然生境对提升沿海岸线防灾韧性具有重要作用。

2.2.3 生境修复情景

生态修复工程使厦门市沿海脆弱性高或较高的岸线比例降至13.4%,环东海域修复岸线的脆弱性显著降低,马銮湾岸线脆弱性也略有降低,进一步验证了自然生境对提升沿海岸线韧性的重要作用。但生态修复工程无法满足全部岸线的防灾需求,需要采用工程建设与生境修复的耦合手段提升沿海韧性。

3 韧性应对海岸自然灾害的规划响应策略

3.1 保障生态安全的海岸带建设用地管控

管控海岸带范围内的建设用地,从思想上需转变以往“向海要地”的建设思路,严控新增围填海用地,评估已建围填海项目的生态影响,开展长期的滨海生态修复,解决围填海遗留问题。

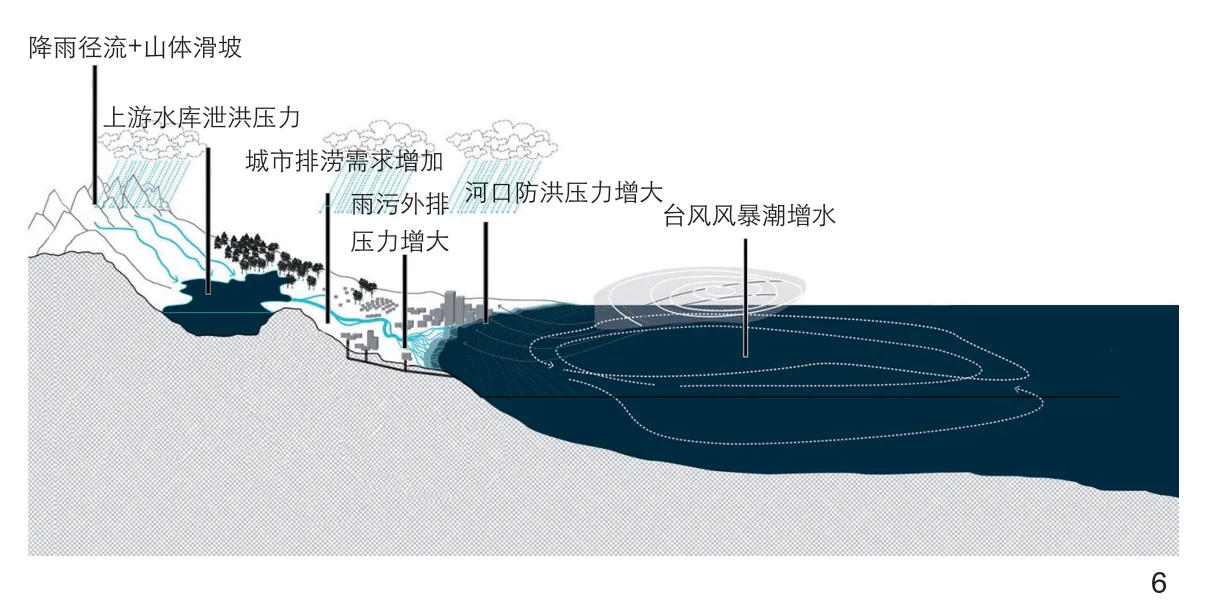

从措施上需后退近岸建设线以保障充足的灾害缓冲空间,削弱沿海灾害对城市建成环境的直接冲击。厦门市水系丰富,河流湾口在台风期间同时面临风暴潮海水倒灌、上游水库泄洪、暴雨径流增多、雨污直排入海等多重压力,易发生溃坝、漫滩等次生灾害风险(图6)。后退近岸建设线,能够预留滞蓄洪水的缓冲空间,同时为沿海自然生境提供生存和修复空间。

6 台风期间河流湾口防洪压力示意图Flood control pressure at the river estuary during the typhoon

3.2 开展多重缓冲的近岸规划设计

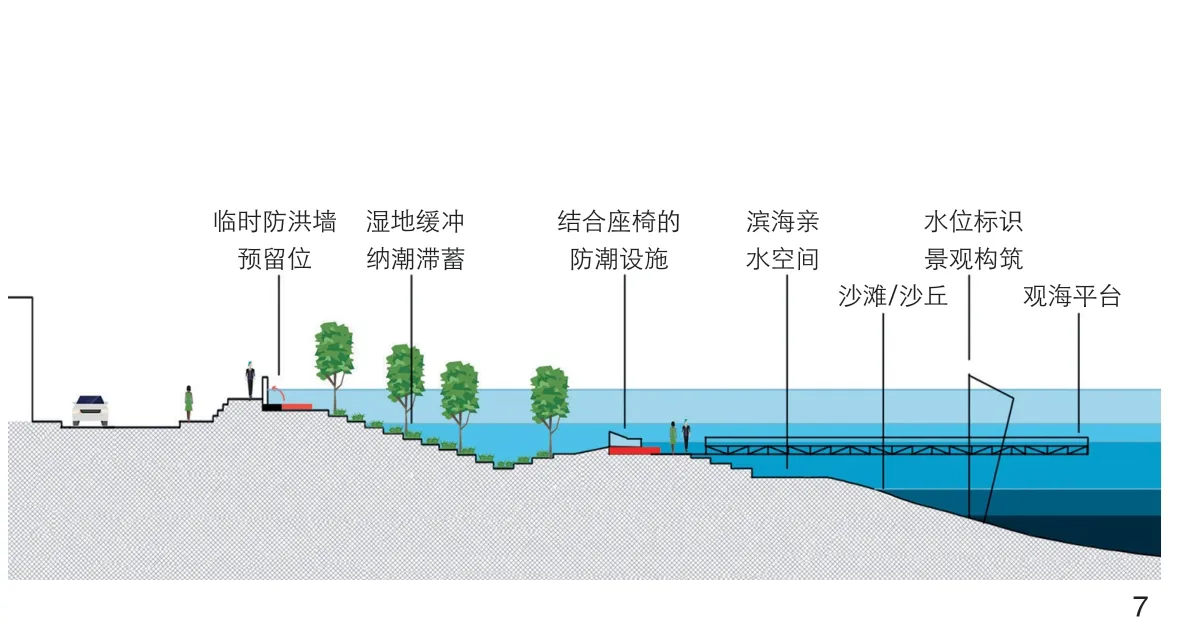

根据灾害在空间上逐步蔓延传递的特征,采用多重复合的近岸规划设计逐级应对灾害蔓延(图7)。通过竖向设计形成不同标高的海岸缓冲空间,结合景观设施预留临时防洪墙架设空间。发挥湿地、林地、水道、河塘等生态空间的纳潮滞蓄作用,降低灾害向内陆的传递速度和破坏强度,并为周边用地的灾后排水提供空间,加快建成区的灾后恢复能力。

7 多重复合的近岸规划设计示意图Multi-level nearshore planning and design

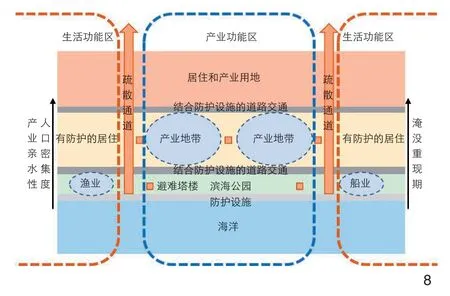

新区开发需根据不同重现期的淹没范围,布局横纵结合的岸线空间(图8)。在平行海岸方向,根据各类用地的人口密集度和产业亲水性实施用地分层开发。在垂直海岸方向,依据岸线类型、自然生态和用地特征等,组团式布局各功能区,制定差异化的防护标准[23]。

8 横纵结合的海岸空间布局示意图Horizontal and vertical spatial layout along the coastline

建成区可以通过完善避难设施、实施建筑改造、开展洪水保险等方式减轻受灾损失。典型的建筑改造思路包括:采用防水材料或挡板,抬高或架空建筑以及透水建筑设计等(图9)[24]。

9 建筑防洪改造策略示意图[24]Buildings’ retrofit strategies for flood control[24]

3.3 结合韧性修复单元开展海岸生态化修复

根据自然间断点将沿海脆弱性与社会经济风险分为4级,结合不同的防护需求,将海岸线划分为工程辅助防护、重点保育修复、自然保护修复和适度开发建设4类韧性修复单元[25](图10)。

10 韧性修复单元划分方法示意图Division method of resilience restoration units

工程辅助防护单元占比44.5%,在厦门岛和大陆地区的迎海岸线及海湾岸线均有分布(图11)。该区域的沿海脆弱性和社会经济风险均较高,生态修复不足以高效提升海岸韧性,需要运用人工工程与自然修复相结合的复合型手段。

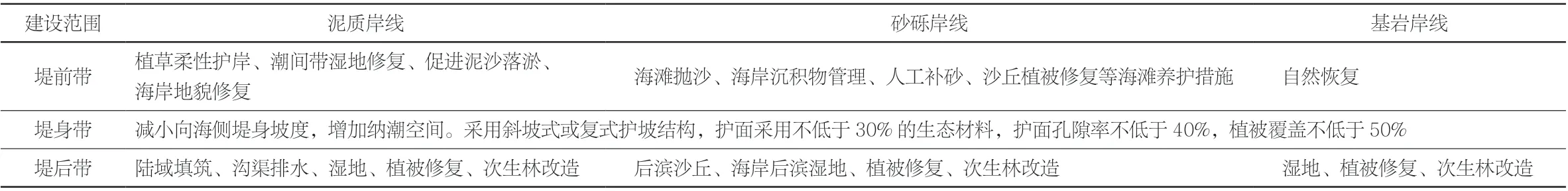

11 厦门市沿海韧性修复分区Distribution of resilience restoration area in Xiamen

以往工程岸线多采用防风围堰、防洪堤坝等简单且经济的工程措施,但一方面其面对潮汐波浪侵蚀难以提供长效防护,另一方面原生岸线的消减不利于近海生态系统稳定。而湿地、红树林、沙滩等自然生态岸线虽然能够长期发挥抵御缓冲的作用,但可能出现防护不足和滞后等情况。柔性的海堤生态化建设作为工程措施与生态空间的优势互补,强调在海堤建设过程中保护和修复海岸生态功能,为岸线的工程辅助防护提供了重要的韧性策略(表4)[26-32]。

表4 不同建设范围、岸线类型的典型海堤生态化建设防护修复方法[26-32]Tab. 4 Protection and restoration methods for ecological construction of typical sea embankment in different construction areas of various shoreline types[26-32]

重点保育修复单元占比24.4%,集中分布在环东海域岸线、厦门岛东西两岸和翔安区西岸,该区域的沿海脆弱性较低,但社会经济活动高度集中导致沿海风险较高。通常可以通过限制高压力风险源的开发建设,并开展人工生态保育修复降低风险。自然保护修复和适度开发建设单元占比较少,主要分布在翔安区九溪河口及大嶝岛沿岸。自然保护修复单元通过维持区域当前压力状态,可以通过自然演替进行生态修复。适度开发建设单元在城市开发建设过程中可以通过严格禁止不符合国土空间规划定位的城市开发,保证生态系统稳定,规避灾害风险的影响。

3.4 统筹陆海功能定位的岸线景观优化

以往陆海割裂的规划思路导致海岸规划管理在空间和事权上常较模糊,近岸用地规划与海岸功能定位间存在一定冲突[33]。例如海沧区南部岸线布置了大量工业、物流用地,与九龙江河口的生态保护定位存在矛盾。此外,一些大型居住区和滨海酒店在土地开发过程中将岸线私有化,防洪墙和城市快速路等基础设施建设在空间和视觉上割裂了城海景观联系,导致部分用地近海但不亲海,难以为居民提供平等的亲海娱乐权[34]。新时期国土空间规划通过整合国土、住建、海洋等多个部门的相关职责,统一管理山水林田湖草等自然资源,统筹协调陆海功能定位和部门间工作权限。应依托国土空间规划,保护滨海自然景观资源,开展与不同用地功能和用地退线相适宜的景观优化设计,平衡用地功能和生态需求。

3.5 建立沿海生境及灾害动态监测预警系统

通过遥感数据监测,及时甄别不合理城市开发对自然生境的胁迫,并为沿海脆弱性评价和资源环境治理积累大量基础调研数据,建立海岸自然生境信息库。

通过耦合灾害动态监测,解析沿海岸线脆弱性变化,预判易受沿海灾害侵扰的高风险地区,及时响应灾情变化,并开展针对性修复,不断从灾害中学习成长,为后续防护做好准备。

4 结论

本研究借助InVEST模型分析闽三角区域尺度沿海脆弱性和人口风险,识取典型高风险的厦门市开展城市尺度的多情景沿海脆弱性分析。从地理特征、气候胁迫和社会经济3个方面完善指标选取,基于模糊理论反映指标权重的模糊不确定性,细化厦门城市尺度的沿海脆弱性评价,并由此探讨了提升海岸韧性的规划响应策略。研究结果表明:

1)闽三角地区有44.6%的沿海岸线脆弱性风险较高,主要分布在东南向迎海岸线及厦门岛、金门岛部分岸线。其中厦门市的沿海脆弱性和人口风险均较突出。

2)自然生境对提升沿海岸线的防灾韧性具有重要作用。当前自然生境情境下,厦门市仅有32.2%的岸线脆弱性风险较低,另有社会经济风险突出的岸线占比34.4%,沿海脆弱性高或较高的岸线分别占比3.0%和12.1%,缺少自然生境将使2类岸线占比分别增至9.2%和25.5%。

3)开展生态修复对提升岸线韧性具有一定作用,但难以满足高风险海岸的韧性防灾需求。此类岸线占比44.5%,在厦门岛和大陆地区的迎海岸线及海湾岸线均有分布,需要采用人工工程与自然修复相结合的复合型手段。

(本文获2020年第一届LA青年学者论文奖三等奖)

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~5、11底图来自国家基础地理信息中心1∶100万矢量地图(2019版,图号H50、G50、F50、G51);图9整理改绘自参考文献[24],其他图片由作者绘制;表4整理自参考文献[26]-[32],其余表格均由作者绘制。