黄河滩区空间韧性规划方法探索与实践——以新乡市段为例

2021-08-03李翅马鑫雨

李翅 马鑫雨

1 研究背景

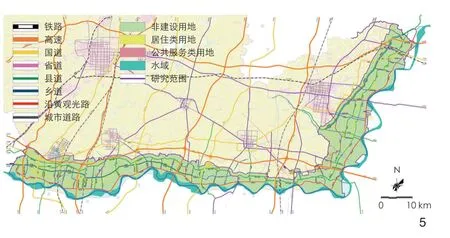

黄河滩区(Yellow River Floodplain Area)指黄河下游河道主槽外缘到河堤的空间范围,是黄河河道的组成部分。但黄河主槽沿岸村镇选址在前、黄河主堤修筑在后,造成部分村镇聚落、林田果园被迫进入黄河滩区,成为黄河的行洪、滞洪之所。现阶段,滩区空间同时承载了洪水滞蓄和生产生活的双重功能[1]。虽然小浪底水利枢纽工程的建成运行降低了黄河滩区新乡市段(图1)水患风险,但考虑到滩区群众无法在短期内完全外迁的客观实际,滩区洪水隐患仍需针对性应对策略。如何构建基于安全前提的滩区城镇空间可持续的韧性发展策略,怎样保持和促进黄河滩区生态结构的完整性、构建与滩区资源对应的高品质发展策略,是黄河滩区亟待探索的问题。

1 黄河滩区区位示意图Location of Yellow River Floodplain Area

2 相关研究进展

2.1 韧性城市规划思路的相关研究

在韧性城市规划方面,国外研究积累了一定实践经验。威尔德夫斯基[2]提出了韧性系统应具备的六大特征,沃德科等[3]以此为原则,为荷兰的韧性城市规划制定了相应的行动指南。

在国内研究中,学者们较普遍认为韧性城市是利用情景预测法来实施的一种规划思想。徐振强、王亚男等将其总结为4个主要步骤:识别城市(或地区)的发展动力、构建扰动情景和评估扰动对城市(或地区)的影响、改善发展动力同时探索应对外部扰动的策略、指导改善城市空间格局和基础设施水平[4];戴伟等推演了三角洲城市韧性发展的逻辑框架[5];仇保兴提出复杂适应系统理论下,韧性城市设计方法及原则[6];滕五晓等[7]、戴慎志等[8]分别将韧性城市的理念引入上海市浦东新区、武汉市的防灾减灾规划研究;邱爱军等结合四川省德阳市实际情况,剖析了“全球100韧性城市”项目的韧性城市分析框架、战略编制方法,提出未来韧性城市研究方法亟须本土化的观点[9];黄弘等从韧性城市要具有的特征出发,提出雄安新区的全过程韧性建设预期需求[10];彭雄亮等从区域、城市、社区3个层面提出粤港澳大湾区城市群适应台风气候的韧性空间策略[11]。师满江等提出韧性城市宜通过完善理论体系和顶层设计、强调社区韧性和公共参与来实现对规划实践的深入指导[12];肖文涛等梳理提出“都市群–城镇带–生活圈”的三层级韧性安全策略体系[13]。总体而言,国内研究者们不断结合实践,扩展了韧性城市的研究地域广度、本土适应程度。

2.2 黄河滩区规划策略的相关研究

现有关于黄河滩区的研究大部分基于黄河水患应对,对空间优化策略、产业发展策略等展开研究。其中秦明周、任继周等在研究中以水位预测为基础,提出平行于主河槽和堤岸分条带差异化发展方式[14-16],滩区城乡空间需谋求与不同水位相适应的发展方式。2020年12月14日国际水利与环境工程学会(The International Association for Hydro-Environment Engineering and Research)国际会议在郑州召开,黄河规划设计院长张金良教授在黄河下游生态廊道格局建设及试点实践中提出“河道整治、嫩滩改造、二滩塑造、高滩建镇”的发展思路。黄河下游滩区“三滩治理”等思路已经被写入《黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略的规划纲要》,同时被纳入《黄河流域生态保护和高质量发展水安全专项战略规划》。以上研究以水患安全防范为基础,普遍注重滩区空间功能的差异化发展,逐步将黄河滩区引向“韧性”的发展路径。

但现有黄河滩区空间规划的研究普遍以静态的视角关注滩区问题,面对滩区水患的潜在不确定性,现有滩区规划研究尚未将韧性城市动态平衡、自适应学习的基本观点纳入规划思想中。因而,为了促进滩区城乡发展和洪水防护的平衡,本研究在其城乡空间发展策略构建过程中引入“韧性城市”的理念。

3 黄河滩区新乡市段城乡空间脆弱性分析

3.1 基于韧性城市的滩区空间分析方式

滩区空间系统的韧性是指这个系统在外部的偶发性影响和扰动下展现出的适应能力。反映在规划技术层面,则考察的是城乡规划中所制定策略的本土适应性,多样的类型、具备缓冲的空间条件、快速灵活的应对策略是其主要特征。规划实践中,可根据主要的韧性特征,对研究地段的脆弱性进行分析,挖掘地段深层问题;进而以本土适应性为导向设置规划策略,辅以相应的政策和机制[17](图2)。

2 韧性城市思想引导的典型工作框架Typical planning framework of resilient city theory

学界普遍将冗余性、多样性、联结性、高效性、灵活性、鲁棒性、适应性作为韧性系统的表征,辅以评判系统的韧性水平。冗余性关注空间系统的备用模块和应急储备能力[18];多样性关注空间系统丰富的空间形态和功能类型,以应对不同发展境况的挑战;联结性关注空间系统面向外部和自身内部的物流、信息流的畅通;高效性关注空间系统信息协同和物资调度的快速、空间可达的便捷;灵活性关注空间系统敏感捕捉外部变化和制定针对性应对策略的能力;鲁棒性又称坚固性,关注空间系统基础设施的安全可靠;适应性关注空间系统在自身发展中汲取经验、不断创新的能力。

着眼于黄河滩区,宜首先从滩区汛期水患安全、生态安全、生产提级、生活便捷等视角的评估入手,识别脆弱地段和易受影响的人群[17]。进而发掘特定空间韧性不足的表征与具体表现形式,以实现脆弱性分析,即“韧性不足”的分析。

3.2 黄河滩区新乡市段空间发展的脆弱性分析

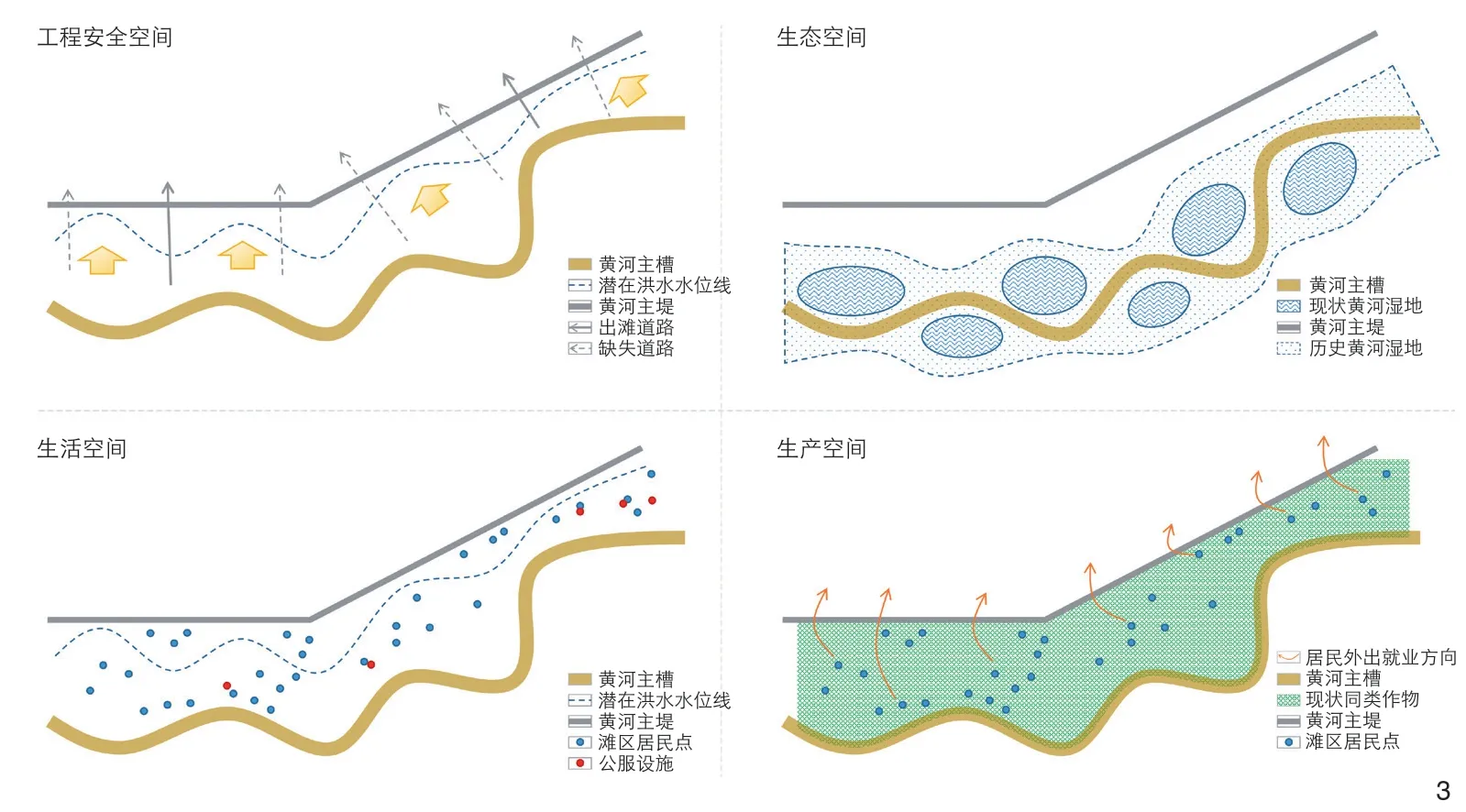

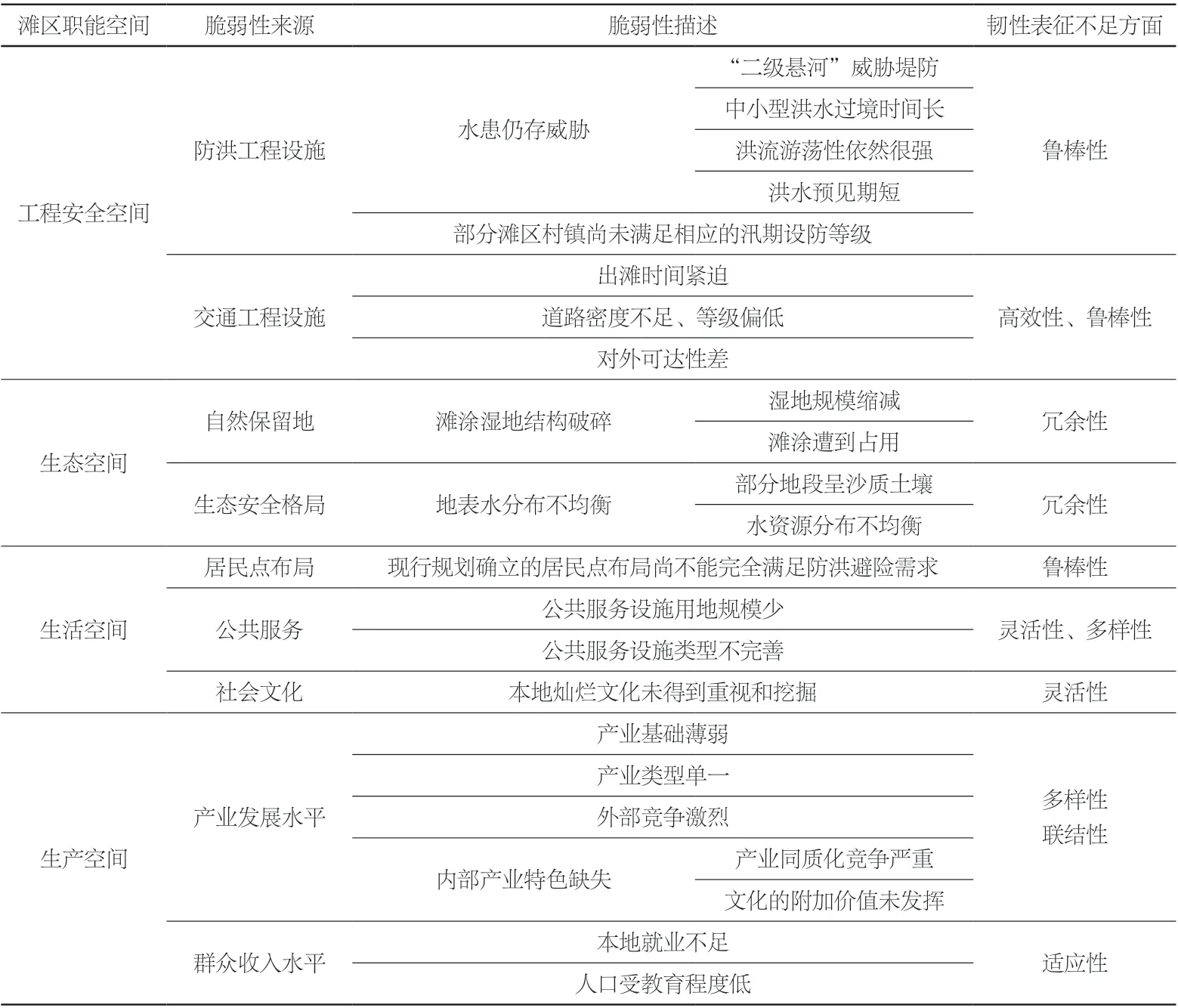

依据滩区空间主要承担职能,本研究将黄河滩区新乡市段划分为4类空间,即:工程安全空间、生态空间、生活空间、生产空间(图3),分析4类空间的脆弱性(表1)。

3 4类滩区空间主要特征Main characteristics of four types of floodplain area space

表1 新乡市黄河滩区脆弱性因素Tab. 1 Summary of vulnerability factors of the Yellow Floodplain Area in Xinxiang

3.2.1 工程安全空间脆弱性分析

在小浪底水利枢纽工程的控制下,当前黄河滩区新乡市段汛期水患逐步可控,主要需应对水流量10 000 m3/s以下的中小型季节性洪水的干扰。滩区工程系统理论上应达到坚固抗逆、高效畅通,实现在滩区内外2个层面空间系统韧性的强化。在滩区内部,高效的连接系统将提升空间系统的结构单元之间的可达性,以实现灵活的响应和快速的动员。与滩区外部的紧密联系将使空间系统本身能够快速而准确地感知外部变化和潜在影响,缩小滩区与外部环境及周边系统的隔绝。为实现以上目标,在滩区空间规划手段上应着重建设坚固可靠的防控设施与便捷高效的交通系统。

对比而言,当前黄河滩区新乡市段工程安全空间鲁棒性、高效性欠缺,具体表现为:部分滩区村镇尚未达到汛期设防标准;黄河滩区新乡市段道路网密度不足、对外可达性差,当前滩区干道出滩路口的平均间距远达15.3 km,在此道路条件下,若遇紧急状况尚有多达58处滩内村庄(占新乡滩内村庄总数的13.68%)无法在15 min内撤离到滩外,遇险撤离难度大、时间紧。

3.2.2 生态空间的脆弱性分析

在滩区水沙条件不稳定的脆弱生态基底下,空间冗余性将为生态系统带来一定的缓冲条件。空间系统往往由多个独立单元组成,冗余性强调系统为自身预留一定数量的备用设施或场所,为便于替换,最好以模块化的形式储备。相关研究指出,空间系统一般由线性串联结构或面状并联结构组成,其中并联结构可靠性更强,因其中某组件失效不会对系统造成毁灭性影响[19]。

在滩区适时调水、抽沙的共同作用下,上游来水来沙情况得以调控,截至2018年,新乡市辖区范围内黄河主槽河床(相比于小浪底水利枢纽工程建成运行之前)平均下降了2.7 m。但多年来累积形成的“悬河”地形尚未改变,因此当前黄河滩区新乡市段生态空间的冗余性与理想状态尚存差距:滩区耕地紧临河槽,滩涂湿地不连贯;另有西部地段土壤旱情、沙化问题突出,局部滩区地段水资源完全依赖地下水,造成滩区西部地表水分布不均衡,水源无冗余补充。

3.2.3 生活空间的脆弱性分析

黄河滩区均质化的生活空间,不利于滩区城乡生活空间特色的形成。若空间系统的规划中能将滩区蕴含的特色本地文化和各类丰富的空间形态相结合,则有利于发挥各空间的特长,留存和吸引更多社区人才,增加空间活力。空间的活力不仅需要空间和文化本底支撑,更需要便捷可达的公共服务设施布局和供应。在滩区地段内,应以保障水患安全格局为基础,评估生活空间安全坚固性,进一步评判地段公共服务设施的均匀配置与社区文化资源的有效利用。

对比而言,当前黄河滩区新乡市段生活空间鲁棒性、多样性、灵活性均有进一步提升的空间:当前居民点防洪标准尚偏低,对比既定安置计划,尚有14个受到8 000m3/s流量洪水威胁的村庄、74个受到10 000m3/s流量洪水威胁的村庄未列入外迁安置计划;滩区现有公共服务设施规模小、类型少,难以满足滩区居民的多样需求;生活空间尚未彰显丰富的本地文化内涵,居民点面貌缺乏地方性特色。

3.2.4 生产空间的脆弱性分析

功能复合、灵活可变的生产空间在受到外部环境干扰时具有更高适应性,多样的空间将给使用者提供不止一种选择可能性。这样的空间可满足多样化的使用需求,将逐步在市场的作用下形成自身产业结构,因地制宜、特色鲜明的产业类型将更有利于和多样化的产业空间相适应。在滩区生产空间上,主要体现为:结合场地条件,因地制宜地发展多种层次的作物种植类型,相比于黄河堤坝以外、黄河河槽对岸,形成差异化、特色化的产业类型。

对比而言,当前黄河滩区新乡市段生产空间的多样性、适应性较弱:滩区现状产业发展水平偏低,基础薄、类型少,差异化和特色化无从体现;外出务工人数占比大,本地就业率低,当地群众尚无适应滩区特点的就业思路和产业发展路径。

根据脆弱性分析,黄河滩区新乡市段的大型洪水逐步可控,但中小型洪水隐患犹存。与此同时,其生态空间、生产空间、生活空间中仍存不同程度的脆弱点,是新乡市滩区韧性提升的重点攻克对象。

4 新乡黄河滩区空间优化策略

以脆弱性分析为基础,面对滩区带状空间各类韧性表征不足的现象,笔者分别从滩区整体空间布局结构的宏观视角、具体滩区地段韧性强化的微观视角探究适应性导向规划策略,并梳理形成对应4类职能空间的发展策略:建立具备坚固高效特征的滩区工程设施、恢复滩区生态空间的冗余结构、丰富滩区生活空间的多样性、拓展滩区生产空间的多样辐射路径,以及10项具体空间优化措施,共同提升研究区域的韧性(图4)。

4 韧性策略框架Resilience planning strategy system

4.1 建设以坚固高效的工程安全为前提的基础设施

韧性城市思路下,工程设施宜灵活发挥复合作用,同时发挥平行河道道路的阻洪作用、各级堤坝的交通作用,鲁棒性与高效性同时提升。

4.1.1 满足高效撤退原则的道路交通布局

线路通畅、结构成网的道路体系,在局部受到外部冲击影响的情况下,可提供多种备用路线,既能保障滩区内部资源和信息的通畅,又能提升局部涉险地段居民外撤的效率。

以现有交通干路为基础,系统性梳理省、市、县、乡镇各级交通类规划信息,进而通过GIS模拟测算已有各级交通规划形成的路网可达性,针对局部可达性不足的远堤滩区地段补充出滩道路(图5)。研究模拟成果下,出入滩区道路数量约达到现状的3.5倍,99.76%的滩区现状居民点实现15 min撤退范围完全覆盖(图6)。

5 黄河滩区新乡市段高效撤退原则的道路交通布局Road planning for safe evacuation of Yellow River Floodplain Area in Xinxiang City

6 规划调整前后滩区道路体系5 min、10 min、15 min撤离时间覆盖范围对比Comparison of evacuation time coverage of 5 mins, 10 mins and 15 mins in the floodplain area road system before and after planning adjustment

4.1.2 发挥工程设施多重功能

黄河滩区内筑有黄河大堤、生产堤、控导工程等各级堤坝工程设施,这些设施不仅可承担基本的防洪导流功能,同时其线性连贯特征亦可在堤顶发挥交通联系功能。将防洪设施与交通设施两者合并建设,不仅可节约宝贵的土地资源,更有利于节约工程成本,改善滩区交通条件(图7)。模拟条件下,基于控导工程线位建设“沿黄路”,与幸福渠至贯孟堤堤顶路和310省道、黄河大堤堤顶路,共同形成滩区3条横向道路体系。在贯通滩区东西向联系的同时,分别承担滩区内,6 000 m3/s、10 000 m3/s、22 000 m3/s流 量 水位的拦蓄任务。

7 规划调整前后的水位等级Prediction of improved water level before and after planning adjustment

与此同时,在新建、改建道路的过程中,应结合防洪避险的要求,让道路发挥一定程度的防洪分区功能。未来滩区道路将发挥阻洪功能,滩区各地段防洪等级也将得以提升,为各地段居民点的防洪避险策略、产业发展策略提供基础。

4.2 再造结构冗余的生态空间

本研究关注从韧性城市的冗余性出发的生态空间提升。冗余(redundancy)起源于自动控制系统,为增加系统稳定性而预留的备用构件被称为冗余。系统内部结构的串联或并联的组合连接方式结合“冗余”概念后,将不同程度地增强系统可靠性[19]。进而着眼于滩区空间,在局部空间系统内,冗余空间为线性串联空间结构增加可靠性,如更大规模的滨水滩涂将为洪水提供缓冲空间、为湿地生物提供备用栖息地;在整体空间系统内,若能在滩区远离河槽处扩充相似空间,则形成了滨水区的并联冗余结构,进一步增强系统稳定性。

4.2.1 强化滩区生态空间的串联结构

当前分布于黄河主槽沿线的滩涂湿地被大量改造为农田,湿地生态空间结构松散。为强化斑块间彼此联系的紧密程度,宜在基本农田红线范围之外,以“退耕复滩”的方式恢复滨水湿地连贯性,使现阶段互不相连的滩涂湿地彼此联结,初步完善和强化“串联”结构的滩涂生态系统。并将滩区近河槽低洼地区退耕,增加“串联”结构的湿地系统宽度,增加湿地斑块规模(图8)。

8 滩区生态空间冗余性提升示意Ecological space redundancy improvement in the floodplain area

4.2.2 增加滩区生态空间的“并联”结构

1)补充滩区生态系统“并联”结构。为进一步改善研究范围局部“远离主槽”地段的生态系统稳定性,宜连通滩内低洼的农业地区,在偶发洪水时,形成局部的洪水分流和滞洪场所、湿地物种的备用栖息地。

2)西部地段典型冗余结构补充。依托研究范围西部较宽阔的滩区空间地带,沿现状引水渠两侧低洼处,将现状坑塘、沙土地适当改造,形成河渠沿线的水田湿地系统(图9)。在滩区生态空间结构冗余性的提升方面,其中的主要抓手是通过扩充、再造以湿地和农田为代表的滩区蓝绿空间体系,将原本相互独立的线性串联结构改造成面状并联结构。由此,生态空间的宽度得到了扩充、类型得到了丰富。

9 生态冗余结构现存问题分析与预期生态安全格局Analysis of existing problems of the ecological redundant structure and prediction of ecological security pattern

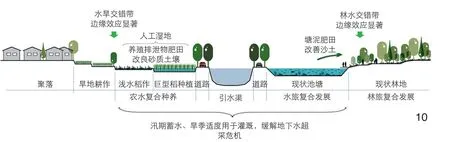

4.2.3 扩展局部空间结构的冗余层次

基于山水林田湖草生命共同体的理念,将各类生态要素纳入整体系统,增强滩区农地、林地、水系间的联系,谋求生态系统和生物物种多样性,促进滩区生态系统的稳定性。通过地形改造形成台地式林田水系断面,在促进滩区低洼地带水土保持、风沙稳固的同时,既能结合群落的边缘效应[20]恢复和提升滩区的生物多样性,又可结合示范性滩区林田改造进一步发展农旅休闲,为滩区引入第三产业(图10)。

10 滩区水系两侧综合利用典型断面Typical cross section of comprehensive utilization on both sides of the water system in the floodplain area

4.3 营造丰富灵活的生活空间

4.3.1 丰富生活空间形态满足多元需求

城乡空间的多种功能、丰富的形态有利于适应不同种类的空间使用需求;在提升居民点应对水患能力的基础上,更有助于激发空间活力。

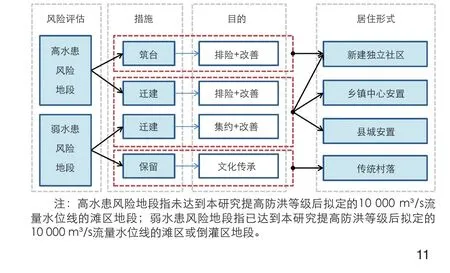

因而,对比研究提出的各流量洪水预期水位线,在现有地方迁建安置政策下,新乡市93%的滩区村落将满足防御10 000 m3/s流量洪水的能力。

滩区居民点可通过筑台、迁建、保留3种改善措施提升防洪等级。基于此,未来可在滩区形成新建独立社区安置、乡镇中心区安置、县城周边地区安置、传统村落整治共计4类可能的居住空间形式,最大程度地满足居民对生活空间灵活性的选择和使用,达到基础排险、合理集约、条件改善、文化传承的目标(图11)。

11 居住空间优化策略示意Strategy of residential space optimization

4.3.2 发挥地方文化优势激发社区认同

提升滩区文化资源的认知度,引导滩区居民重拾文化自信,增强社区凝聚力。黄河滩区新乡市段当前具有以黄河文化为核心、以区域性中原文化和民俗文化为根基的文化资源禀赋。经过整理整合现有文化资源,为其分级归类,并建议在空间宏观结构上形成3个组团。在文化组团内,挖掘具有代表性的文化资源,提升其文化宣传和引领作用,利用本地文化特色的塑造激发居民的社区认同感、增强社区凝聚力;为生活空间注入活力。

例如,“黄河险工”①作为黄河滩区文化资源的代表性资源,除具有工程防护的基本价值,更兼具了典型的滩区地物特征意向性,体现着滩区劳动人民的智慧与力量。多年来“黄河险工”已渐渐成为滩区特有的景观意向,具有滩区文化的代表性;因此,研究建议将“险工”防洪功能和文化特征相结合,塑造鲜明的地方文化意象。

地方文化认同感的提升,既增强地方居民的文化凝聚力、促进滩区社会生活的“自组织”水准,又促进居民发挥地方文化特色。

4.4 构建多样联结的生产空间

4.4.1 分段配置多样化的产业职能

基于多样性特征,为弱化滩区内部同质化竞争、培育和发挥本地产业特色,笔者提出在产业布局上,宜重点协调滩区各区县之间的产业关系,从宏观视野统揽滩区的产业布局。

韧性城市规划思想中,多样性的特征同时强调应充分利用本地产出的生产物资,避免因对外联系受阻造成的生产原料供应短缺和产业链停摆现象。因而,韧性城市倡导的经济发展方式是在深入掌握本地产业资源特征的前提下探索和形成特色鲜明的产业发展路径(图12)。

12 乡镇产业布局规划Industrial division of towns

4.4.2 结合水患等级的生产空间复合利用

依据研究提出的各流量洪水预期水位线,按水患风险等级划分水患风险带,因地制宜地布局适当的空间功能和产业类型,削弱水患风险对滩区产业发展的威胁。

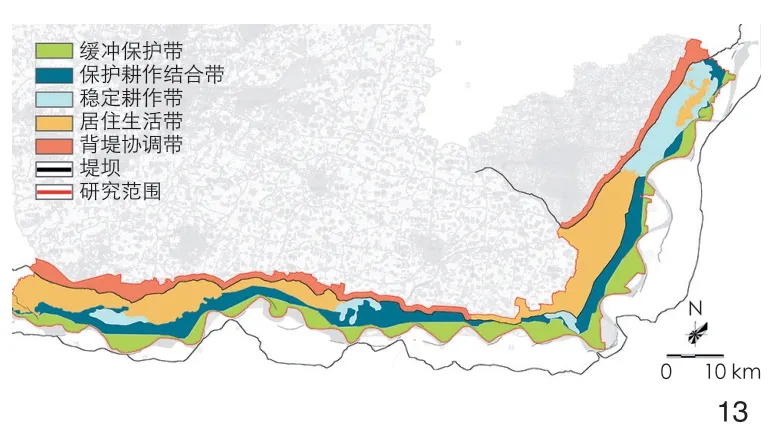

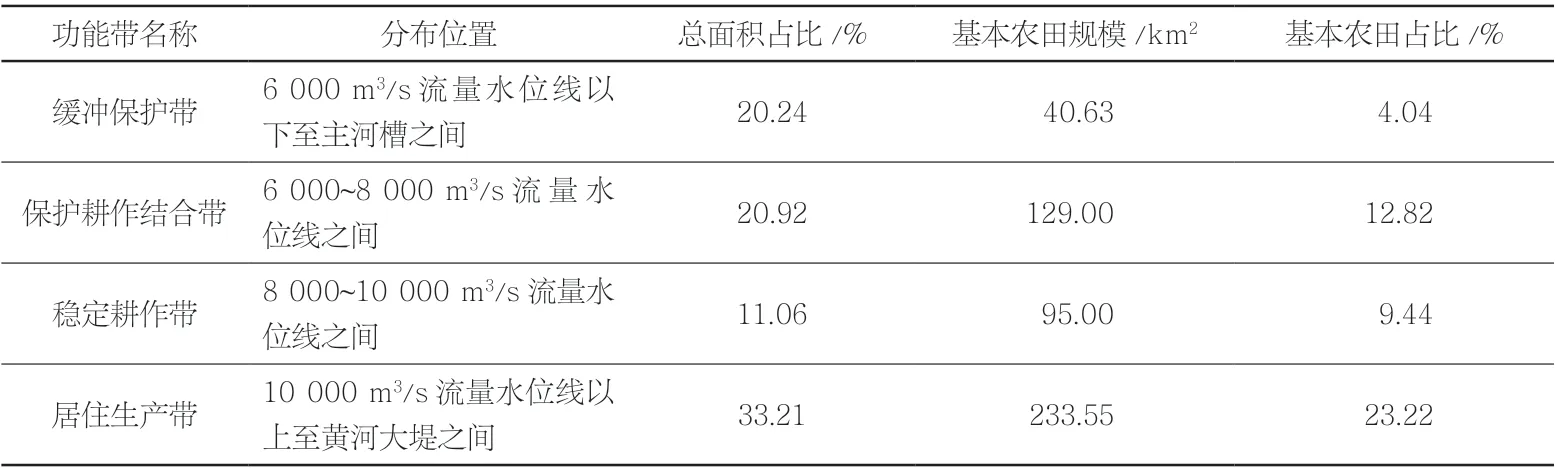

本研究在各拟定等级洪水水位淹没范围预测的基础上,将黄河滩区新乡市段由主河槽向外依次划分为:缓冲保护带——以自然保留地为主;保护耕作结合带——以自然保留地和基本农田保护区为主;稳定耕作带——以农业产业空间为主;居住生产带——以农业产业空间和点状生活空间为主(图13,表2)。

13 新乡市沿黄地带农业生产功能带示意Sketch of the agricultural production function belt in Yellow River Floodplain Area in Xinxiang City

表2 黄河滩区新乡市段分级功能带基本信息Tab. 2 Basic information of grading functional zone along the Yellow River Belt in Xinxiang City

4.4.3 拓展滩区对外产业联动路径

城市经济韧性的思想倡导地区形成多样的经济产业类型,且宜拥有较大比重的服务业占比[21]。在研究地段交通体系得到完善的前提下,建议滩区乡镇同步拓展自身产业链条。在生态保护和偶发行洪的双重背景下,可形成“滩区内发展绿色有机农副产品种植,滩区外发展无公害精深加工”的产业链运营方式,实现空间错位承接产业类型;随着农产品精品加工外销,产地的知名度得以扩展;并可将消费者进一步请入滩区,拓展农业生产、风景游览功能,形成“滩内—滩外—滩内”的产业空间分异、链条联动的发展模式。

5 结语

本研究在韧性城市思想指导下,针对滩区空间,论证了韧性城市理论思想在黄河滩区城乡空间规划中的适用性。并进一步探索适应性导向的韧性城市规划方法,提出空间发展的4条主要策略,从基础工程安全布局、生态空间冗余性提升、生活空间多种形态和功能、生产空间多样产出和多方联结等方面完善以黄河滩区新乡市段为代表的黄河滩区城乡空间韧性应对风险策略。

从规划策略探究上来讲,韧性城市规划思想中政策机制与空间策略具有同等重要性,未来的韧性城市规划研究将很大程度上向规划政策探索和公众参与的方向转变。另外,城市韧性水准评估和韧性体检研究极有可能成为另一深入方向。

针对黄河滩区新乡市段的韧性发展,未来可从滩区地段的各项情况动态评估与策略修正研究和规划政策研究等方面,进一步深入滩区街镇、社区层面寻求细化和突破。

注释(Notes):

①“黄河险工”专指为了防止水流淘刷堤防,沿大堤修建的丁坝、垛、护岸工程。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~13由作者绘制,其中图5~7、9、12~13底图来源于《新乡市土地利用总体规划(2006—2020年)》;表1~2由作者绘制。