油粒子模型在海洋石油开发环境风险管理中的应用

2021-08-02齐莎莎袁晓娟

齐莎莎,袁晓娟

(1.中海油研究总院有限责任公司,北京 100102;2.中海石油环保服务(天津)有限公司,北京 100012)

0 引言

石油开发溢油事件属于人类对海洋石油进行开发和利用过程中,较为频发的环境事件之一。海上溢油风险是自然或人为活动引发的不确定事件,随着我国海洋经济的迅猛发展,海上溢油污染的形势日趋严峻[1]。溢油污染事件,尤其是重大溢油污染事件往往具有突发性和严重的环境致灾性,同时具有极大社会敏感性和广泛的社会关注度。溢油对海洋生态系统产生严重损害,对事发海域的浮游生物、贝类、鱼类、无脊椎动物、海鸟和大型哺乳动物等会产生毒害作用,并可能最终通过食物链作用于人体[2]。因此本文以某油田海洋石油开发工程为例,选用“油粒子”溢油模型,根据风险识别结果,对不同气象条件下某海底管道发生溢油事故后的油膜漂移轨迹进行预测,评估周边海域环境保护目标风险,针对性提出风险防范措施,有助于提高风险管理水平,有效地组织实施溢油应急反应。

1 海洋石油开发工程环境风险识别

1.1 井喷

在钻完井作业中,地层压力欠平衡引起循环液漏失等原因,导致发生井涌、井喷事故。伴随井喷释放的原油和烃类物质,遇明火可能引发平台火灾、爆炸,严重污染周围海洋环境。

1.2 储罐破裂

腐蚀、管件阀门失效等原因可能导致储罐油气泄漏,当泄漏物浓度聚集达到爆炸极限时遇到明火便酿成火灾和爆炸,一旦发生储罐燃烧、爆炸、破裂等一系列连锁反应,处理不当,均会造成重大溢油事故。此外,储罐附近如发生火灾,长期高温可能使储罐阀门等关键部位扭曲变形,出现溢油事故。

1.3 海底管道溢油

海底管道属于海上石油开发系统的一项重要组成部分。导致事故发生的原因主要包括:腐蚀、冲刷悬空、断裂以及人类海洋活动等。腐蚀来自管道内腐蚀、泥水交界面产生的海泥/海水腐蚀电池等。过往船舶的抛锚和拖网等人类海洋活动,一定程度破坏管道防腐涂层,或者给管道造成刮痕、压坑等损伤,严重的可直接导致管道破裂泄漏。

1.4 船舶溢油

船舶属于海上石油勘探、石油开发和生产的支持性环节,工作的船舶主要有多功能船、物资供应船和油轮等[3]。引发船舶溢油事件原因主要有输油软管破裂、碰撞、搁浅和翻沉等。

2 溢油预测及影响评价

以某油田为例,采用“油粒子”溢油模型,选择大潮期的涨潮和落潮为典型时刻,模拟不同风速、风向条件下某条海底输油管道全管径断裂溢油事故的油膜漂移轨迹,评估周边海域环境保护目标风险。

2.1 溢油模型

(1)模型介绍。溢油进入海洋水体后,会发生一系列复杂的物理化学过程,包括扩展、漂移、扩散、蒸发、乳化、溶解、沉积等[4]。“油粒子”模型就是把溢油离散为大量粒子,每个粒子代表一定体积的溢油,以粒子的随机走动模拟油膜漂移过程,以粒子的质量损失和热量交换表示风化作用。

(2)计算域及网格。以整个渤海为计算域,采用非结构三角网格,由30 700个节点和59 047个三角单元组成。海底管道附近海域进行局部加密,空间步长在100 m以内,海底管道泄漏位置附近的网格空间步长在20~50 m之间。

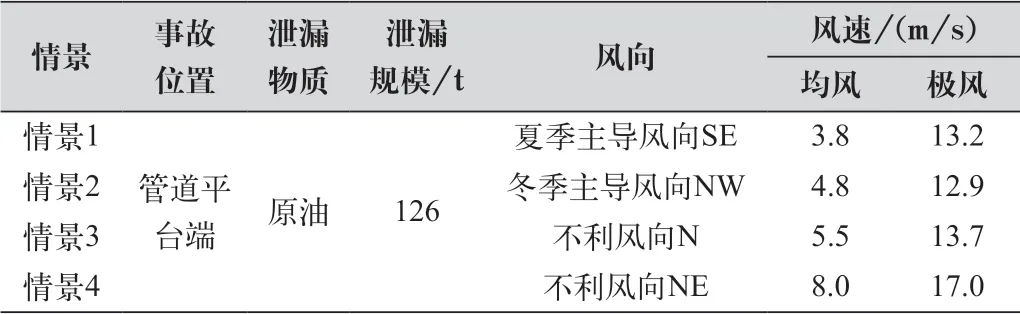

(3)参数确定。分析确定情景模拟参数如表1所示。

表1 典型污染事故情景模拟参数值

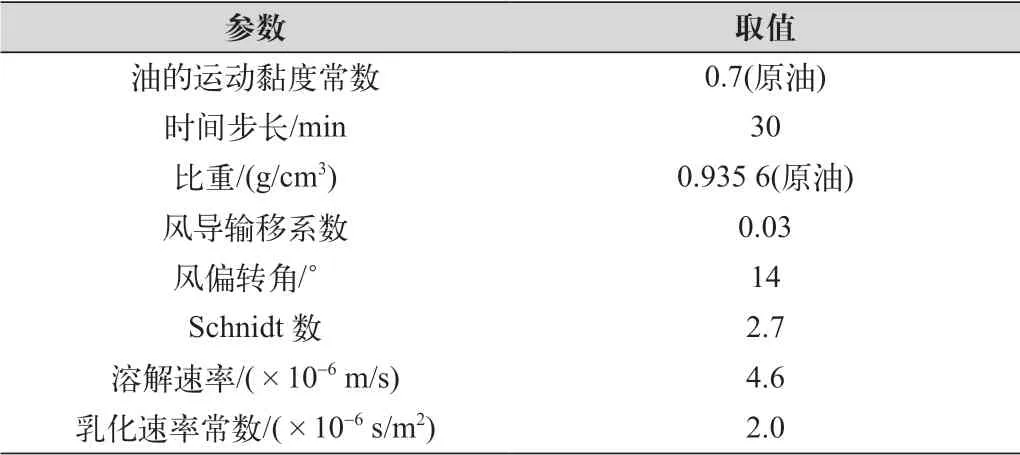

根据溢油种类,确定模型其他参数如表2所示。

表2 溢油模型参数

2.2 预测结果及评价

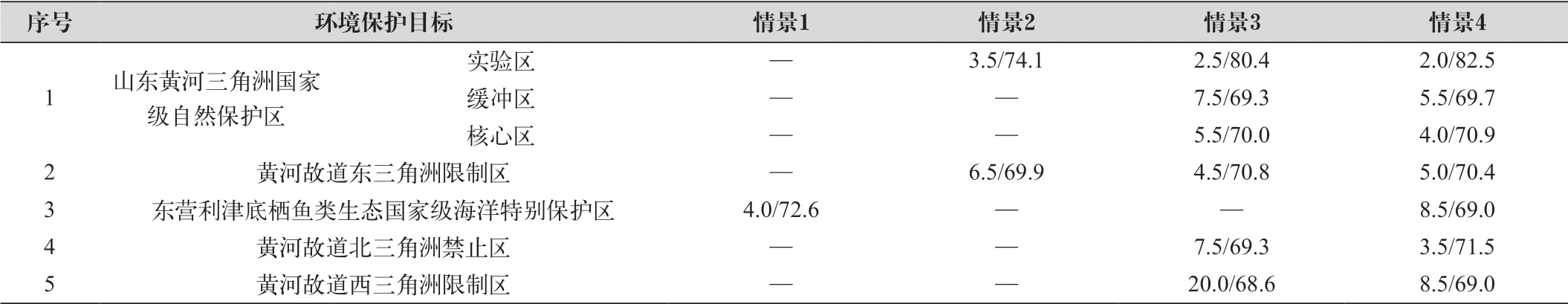

(1)主导风向。海底输油管道平台端发生溢油事故时,夏季主导风向SE条件下,油膜最快在4.0 h抵达东营利津底栖鱼类生态国家级海洋特别保护区,抵达前残余油量为72.6%;冬季主导风向NW条件下,油膜最快在3.5 h抵达山东黄河三角洲国家级自然保护区实验区,抵达前残余油量为74.1%;6.5 h抵达黄河故道东三角洲限制区,抵达前残存油量为69.9%。

(2)不利风向。海底输油管道平台端发生溢油事故时,不利风向N条件下,油膜最快2.5 h抵达山东黄河三角洲国家级自然保护区实验区,抵达前残余油量为80.4%;抵达其他保护目标的情况如表3所示。不利风向NE条件下,油膜最快2.0h抵达山东黄河三角洲国家级自然保护区实验区,抵达前残余油量为82.5%;抵达其他敏感目标的情况见表3。

表3 油膜抵达环境保护目标最短时间(h)/抵达环境保护目标前残余油量(%)

3 风险防范措施

对于环境风险,应追根溯源,切实做好源头与过程管控,同时加强风险的末端治理,将环境风险的影响降到最低[5]。

3.1 降低风险概率措施

由复勘检测,对悬空部分进行支撑,及时治理修复。设定安全作业区,发布航行通告、设置海图标记,建立区域立体化监控系统,进行护卫巡逻。

海底管道应采取严格防腐措施,每年定期进行清管作业,定期开展海管立管探摸检测和腐蚀内检测。每3年进行一次路

3.2 及时发现风险事故的措施

实时监控海底管道温度和压力变化。值班人员进行海底管道巡检。环保船守护巡查,发现溢油迅速处理。安装自动关断系统,尽快切断溢油源。安装管道泄漏监控系统,及时确定泄漏位置,快速封堵。

3.3 应急响应和生态修复

一旦发现溢油事故,尽快采取有效措施,控制溢油,在油膜抵达环境保护目标前2.0 h之内开展应急响应。实时监控溢油情况,识别危害、预测动向及评估可能影响区域。采用围油栏对溢油进行围控、导流,回收泄漏油品,尽量减少对环境保护目标的影响。必要时在经过评估后可喷洒消油剂。响应结束后编制生态修复方案,采用物理、化学和微生物等方法修复受影响生态系统,并跟踪和评估修复效果,至生态系统恢复。

4 结论

在海洋石油开发环境风险识别的基础上,针对某油田海底输油管道126 t原油溢油事故的油膜漂移轨迹进行预测,结果表明:油膜最快2.0 h抵达山东黄河三角洲国家级自然保护区实验区;最快3.5 h抵达黄河故道北三角洲禁止区;最快4.0 h抵达山东黄河三角洲国家级自然保护区核心区。鉴于油田周边海域环境敏感,需尽量降低对环境保护目标影响,加强风险管理,落实风险防范措施,包括降低风险概率措施,及时发现风险事故措施,在油膜抵达环境保护目标前2.0 h内做出应急响应,控制、回收溢油,响应结束后开展生态修复。