双重血浆分子吸附系统治疗过程中肝素抗凝效果的影响因素研究

2021-07-31徐曼曼

孔 明 李 爽 耿 华,3 周 莉 徐曼曼 刘 静 陈 煜*

(1. 首都医科大学附属北京佑安医院肝病中心四科, 北京 100069; 2. 首都医科大学附属北京佑安医院血液净化中心, 北京 100069; 3. 河北中石油中心医院感染科, 河北廊坊 065000)

近年来非生物型人工肝(non-biological artificial liver, NBAL)治疗重症肝病和肝衰竭在国内得到广泛运用开展,其机制是基于肝细胞的强大再生能力,利用体外循环装置清除血液中有害物质的同时补充必需成分,短时间内稳定机体内环境,暂时替代肝脏部分功能,为肝细胞的再生和肝功能的恢复创造条件,或作为肝移植前的桥接[1]。双重血浆分子吸附系统(double plasma molecular adsorption system, DPMAS)是目前国内应用较为广泛的一种NBAL治疗模式,采用中性大孔树脂(HA330-Ⅱ)和离子交换树脂(BS330)两种吸附剂联合进行血浆吸附治疗, 其中HA330-Ⅱ灌流器中的树脂是相对广谱性的吸附剂,可以吸附炎性介质等中大分子毒素;而BS330胆红素吸附柱内的树脂则是针对胆红素的特异性吸附剂[2-3]。

肝素是目前NBAL治疗中应用较普遍的抗凝剂,但目前肝素的剂量、应用方式仍以临床医生经验给药为主,尚无标准化方案[4-7]。肝素用量不足将导致管路凝血,影响治疗顺利进行;用量过大又会增加出血风险,甚至导致严重并发症[8]。本研究回顾性分析首都医科大学附属北京佑安医院198例次DPMAS治疗过程中肝素抗凝的效果与安全性,并分析影响抗凝效果的因素,以期为临床医师提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究为观察性横断面研究,选取2018年4月至2020年12月于首都医科大学附属北京佑安医院行DPMAS治疗的患者为观察对象。入选标准:需要且同意行DPMAS治疗的肝病患者。排除标准:①存在活动性出血或弥漫性血管内凝血者;②对治疗过程中所用血制品或药品严重过敏者;③血流动力学不稳定者;④活动性的感染者。符合上述要求患者102例,共进行治疗198次,平均年龄为(46.37±12.15)岁,其中男性81例。其中81例为肝衰竭患者,21例为高胆红素血症患者。

1.2 治疗方式

入选患者均接受DPMAS治疗,采用经右侧颈内静脉置入12F 20 cm双腔中心静脉导管建立血管通路。应用血液净化机(DX-10, 中国健帆生物科技集团股份有限公司)、膜型血浆分离器(Plasmaflo-OP-O8W,日本旭化成公司)、一次性使用血液灌流器HA330-Ⅱ、一次性血浆胆红素吸附器BS330进行DPMAS治疗。给予0.9%(质量分数)氯化钠注射液3 000 mL+普通肝素12 500 IU进行充分预充。治疗开始时血流量一般从50~80 mL/min 逐渐增加至120~160 mL/min,分浆比20%~30%。DPMAS治疗持续1.5~2.0 h。

1.3 抗凝方法

肝素首剂量于上机前由中心静脉导管注射,肝素维持剂量由体外循环管路持续泵入,肝素的给药方案依据患者治疗前24 h内凝血酶原活动度(prothrombin activity, PTA)和血小板计数(platelet, PLT),具体给药方案见表1。

表1 DPMAS治疗过程中肝素给药方案Tab.1 Heparin administration in the course of DPMAS

1.4 DPMAS治疗过程中肝素抗凝效果观察及分组

治疗过程中,每半个小时记录跨膜压、静脉压及动脉压,灯光辅助照射评估血浆分离器及静脉壶凝血情况。根据治疗过程中,患者的跨膜压、静脉压及动脉压情况,体外循环管路、滤器、静脉壶凝血及机器报警情况,在治疗过程中个体化追加肝素剂量。

治疗后24 h内,观察有无出血并发症发生。根据常见出血部位和症状分为中心静脉置管处渗血、皮肤出血点或瘀斑、口腔出血、鼻腔出血、消化道出血,其他出血等。

将存在以下情况的例次定义为抗凝不足:①在治疗过程中跨膜压、静脉压及动脉压在短时间内突然上升;②跨膜压、静脉压或动脉压高于起始数值 30 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);③治疗过程中机器频繁发生凝血报警,体外循环管路及滤器中血液颜色变深,滤器中有血液呈线状或血液分层及静脉壶中出现明显血凝块。

将存在以下情况的例次定义为抗凝过量:①DPMAS结束前5~10 min活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)较治疗前延长>2.5倍;②治疗后24 h内,患者发生出血相关并发症。

未出现上述情况的例次定义为抗凝良好。

1.5 观察指标

收集患者性别、年龄、体质量等一般资料,其中体质量为根据临床判断的腹水严重程度减去一定量体质量进行校正后的数据(轻度5%,中度10%,重度15%,如果存在外周水肿再减5%)。观察治疗前及治疗结束前5~10 min凝血指标,包括:APTT、凝血酶原时间(prothrombin time, PT)、PTA、抗凝血酶活性(antithrombin activity, AT);观察治疗前血常规及肝功能指标,包括:血红蛋白(hemoglobin, Hb)、PLT、总胆红素(total bilirubin, TBIL)、白蛋白(albumin, ALB)。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 肝素抗凝效果观察

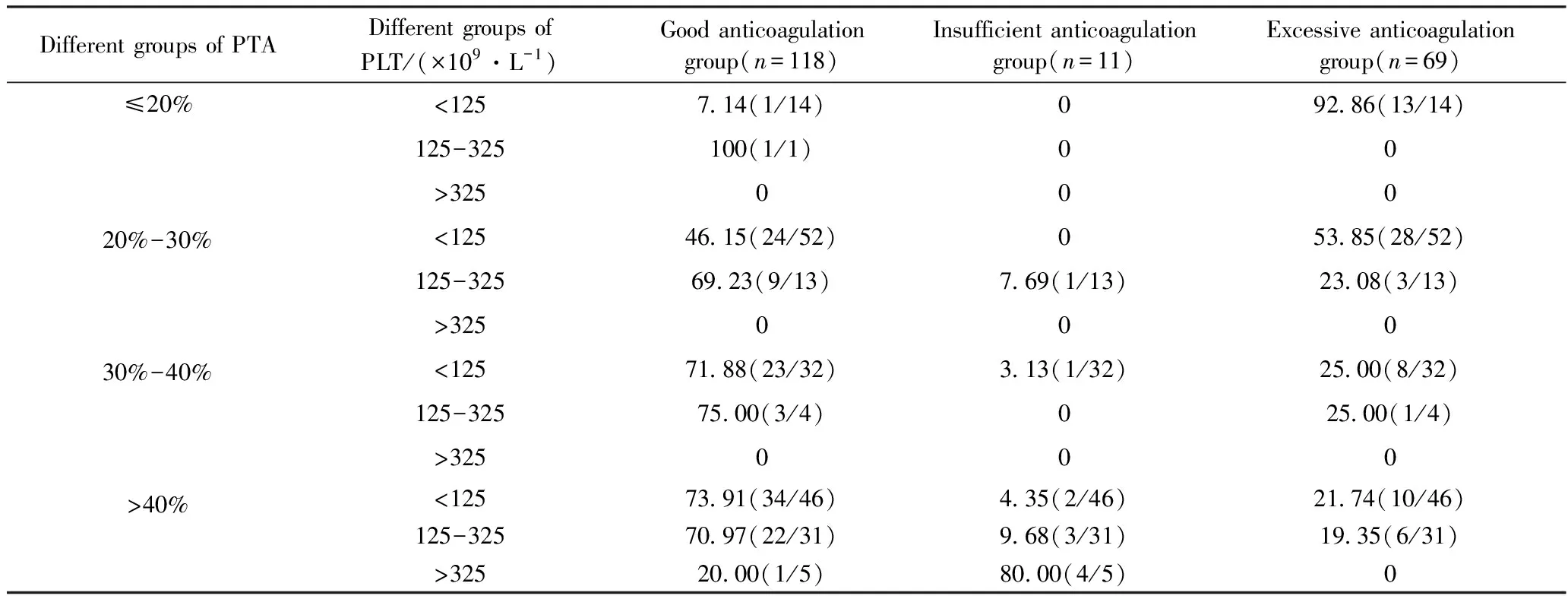

共198例次纳入本研究,按照治疗前患者PTA及PLT分别给予不同剂量肝素,详见表1。根据DPMAS治疗过程中肝素抗凝效果,观察到抗凝良好组共118例次,抗凝不足组共11例次,抗凝过量组共69例次。

2.2 不同给药剂量组肝素抗凝良好例次的比例

当PTA>30%、PLT≤325×109/L时,肝素抗凝效果良好例次的比例均>70%。肝素抗凝不足的例次主要集中在PTA>40%、PLT>325×109/L组,为80%。肝素抗凝过量的例次主要集中在PTA≤30%及PLT<125×109/L时,详见表2。

表2 DPMAS治疗中不同给药剂量组不同肝素抗凝效果组占比 Tab.2 Proportion of different dosage groups and different heparin anticoagulant effect groups in DPMAS treatment (%)

2.3 3组患者基线临床资料比较

3组患者性别、年龄、治疗前TBIL、ALB无明显差异。抗凝不良组患者体质量、Hb、PLT显著高于抗凝良好组,差异有统计学意义(P<0.05);与抗凝良好组相比,抗凝过量组患者PTA、AT、Hb降低,PT、APTT升高,差异有统计学意义(P<0.05),详见表3。

表3 三组患者基线临床资料比较

Tab.3 Comparison of baseline clinical data among three groups

表3 三组患者基线临床资料比较

ItemGood anticoagulation group(n=118)Insufficient anticoagulation group(n=11)Excessive anticoagulation group(n=69)PMale95(80.5)10(90.9)54(78.3)0.573Age/a46.84±11.8146.33±12.9648.23±13.280.626Weight/kg65.04±17.71 77.99±23.84∗64.38±17.310.018PT/s26.60±8.8623.15±10.67 29.45±11.78∗0.003PTA/%45.33±23.5348.57±26.93 34.23±18.02∗0.011APTT/s49.03±14.0147.85±16.47 56.52±18.54∗0.020AT/%24(16-44)22(18-44)15(12-20)∗0.001Hb/(g·L-1) 102.36±19.47114.95±19.65∗ 91.19±21.43∗0.000PLT/(×109·L-1)106.31±72.78 191.60±141.82∗90.57±54.360.000TBIL/(μmol·L-1)395.11±186.1429.6±109.7429.6±109.70.598ALB/(g·L-1)28.74±3.9228.48±2.7930.29±4.300.063

*P<0.05 vs good anticoagulation group; PT: prothrombin time; PTA: prothrombin activity; APTT: activated partial thromboplastin time; AT: antithrombin activity; Hb: hemoglobin; PLT: platelet; TBIL: total bilirubin; ALB: albumin.

2.4 治疗后出血相关不良反应情况

198例次患者均顺利完成治疗。治疗后24 h内,观察到9例次患者出现中心静脉置管处渗血,1例次患者出现鼻腔出血,经对症处理后均缓解。所有例次患者在治疗后24 h内均未发生消化道出血等其他严重出血并发症。所有例次患者均未发生肝素诱导的血小板减少症。肝素过量组患者在治疗结束后24 h APTT为(54.52±19.71)s,与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

肝素是体外循环应用最为广泛的抗凝剂,但由于普通肝素的药代动力学个体间差异较大,因此目前尚无精确的计算用量方法。2020年血液净化标准操作规程推荐血浆吸附或血浆置换时肝素首剂0.5~1.0 mg/kg,维持剂量10~20 mg/h[9],在心脏手术抗凝中临床一般采用3~4 mg/kg进行计算肝素给药[10]。既往研究[11]显示按照千克体质量给药,达峰值时肝素血药含量差异较大,可能与体内分布、蛋白结合率及代谢的个体差异有关,因此仅按照千克体质量给药难以达到理想血药浓度,应实行给药剂量个体化。同时由于肝脏在机体正常凝血功能调节中起着重要作用,大多数与凝血功能相关的蛋白均在肝脏中合成,肝功能异常时导致促凝血因子和抗凝血因子均相对缺乏,这种凝血再平衡的状态很容易被打破,出现出血或血栓形成[12-13],因此上述方案并不适用于肝病患者的人工肝治疗。

肝素抗凝作用的最主要机制是与抗凝血酶Ⅲ(antithrombin,AT-Ⅲ)以及组织因子途径抑制物(tissue factor pathway inhibitor,TFPI)结合,加速AT-Ⅲ灭活凝血因子的凝血效能,增强其对Xa因子和凝血酶的抑制作用[14]。次要的作用机制包括激活肝素辅助因子Ⅱ(heparin cofactor Ⅱ,HCⅡ)的抗凝血性质,直接灭活Ⅱa 因子,在严重抗凝血酶缺乏时,此机制发挥主要作用,但需要较高的肝素浓度[15]。

肝素与血小板之间的相互影响十分复杂。既往研究[16]认为肝素可以与凝血酶竞争性结合血小板表面的高亲和力糖蛋白受体而阻断凝血酶诱导的血小板聚集反应。但近来研究[17]显示在肝素作用下,血小板可以分泌血小板因子Ⅳ与肝素形成复合物而限制肝素的抗凝作用。基于以上机制,本研究依据肝病患者人工肝治疗前的PTA、PLT制定了治疗过程中肝素给药方案,观察该方案在DPMAS治疗过程中的安全性。

在该给药方案下,198例次DPMAS治疗均能够顺利完成,治疗过程中无严重堵管导致治疗中断,治疗后无消化道出血等严重不良反应,在治疗结束后24 h 凝血指标恢复至治疗前水平。但在治疗过程中有34.85%例次出现治疗结束前5~10 min APTT较治疗前延长>2.5倍,根据研究[9]推荐血液净化中APTT参考范围,本方案可能存在肝素使用过量。其中肝素过量例次主要集中在PTA≤30%、PLT<125×109/L组,进一步分析显示抗凝过量组患者凝血参数相关指标PT、APTT、AT相对抗凝良好组均恶化明显,这提示对于PTA≤30%、PLT<125×109L的肝病患者,依照本方案给药易出现肝素过量情况,出血并发症发生风险高。但本研究中出血相关并发症发生率为5.05%,并且无消化道出血等严重并发症发生,与既往人工肝应用肝素抗凝相关报道[18-19]中结果基本一致。研究[20]显示,不同实验室不同试剂APTT值波动较大,同时由于凝血因子、激肽释放酶、纤维蛋白原的缺乏,血小板减少、狼疮抗凝物的存在、抗磷脂综合征、高龄等因素均会使APTT延长,因此APTT目标范围较基础值延长1.5~2.5倍可能并不准确[21]。因此,本研究中肝素过量例次较多可能与APTT目标范围设定不准确有关。

在本研究中,11例次在治疗过程中出现跨膜压、静脉压在短时间内突然上升、治疗过程中机器频繁发生凝血报警等情况需要追加肝素剂量,以保证后续治疗顺利完成。肝素抗凝不足的例次主要集中在PTA>40%、PLT>325×109/L组,与抗凝良好组相比,抗凝不良组患者体质量、Hb、PLT升高,差异有统计学意义(P<0.05)。这与指南[9]及相关研究[22-23]推荐肝素抗凝剂量以体质量为主要参考相符,但仍要考虑Hb、PLT等其他因素的影响。

目前在人工肝抗凝治疗中,肝素、低分子肝素、无肝素、枸橼酸局部抗凝等方式均有应用报道[19,23-24],但关于肝素抗凝剂量的研究相对较少。本研究依据患者治疗前PTA、PLT经验性给予不同剂量肝素抗凝,显示当PTA>30%、PLT≤325×109/L时,该方案是可行的,无严重出血并发症发生,但应考虑体质量、血红蛋白对抗凝效果的影响。

本研究为初步探索性研究,后续研究将依据本研究结果进一步扩大样本量、增加观察指标对本研究结果进行补充,以期能将肝素方案调整到最佳剂量并进一步推广应用。