初中生“历史解释”素养提升路径初探

2021-07-29蒋巧珍

蒋巧珍

为了适应新时期对创新人才的需求,2018年新颁布的《普通高中历史课程标准》中,明确指出了要将发展学生的历史学科核心素养作为整体的育人理念,并据此提出了历史学科的五大核心素养。作为关键素养之一的“历史解释”,是学生学科素养和能力培养的重点。因此,初中阶段要培养学生对历史學科的学习兴趣,引导学生在唯物史观的框架内,科学精准地理解历史内容,可从培养学生的“历史解释”素养入手。历史解释是指“以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法”[1],是历史学科核心素养达成的重要一环。有鉴于此,笔者选择“盐铁专卖”的教学为例,探讨初中历史教学中“历史解释”素养培养和提升的路径,以求教于方家。

一、确定“历史解释”的切入口

历史学科属于基础性的人文社会学科,对学生的最低要求就是掌握基本史实。故对“历史解释”素养的基本要求,就是在掌握基本史实的基础上,引导学生对历史现象进行深入的探讨,突破其中的疑难点,继而能够探究历史现象和规律,乃至做出相对客观的评价。

“盐铁专卖”是七年级上册第12课“汉武帝巩固大一统王朝”的第三个子目,属于经济史范畴。该课内容涵盖了汉武帝巩固大一统措施中的政治、思想、经济与军事四个领域,很多教师在讲述这一课时,往往将其割裂开来,忽视其子目间的内在联系,侧重于“推恩令”、“罢黜百家,独尊儒术”、“北击匈奴”三个内容的讲解,而对“盐铁专卖”,很多教师仅做简单陈述,极少深挖。导致学生对这一内容往往一知半解,从而无法全面深刻地理解汉武帝的大一统措施及留给后世的政治遗产。

经济史向来是历史教学中的难点之一。一方面它涉及诸多经济史领域的专业概念,很多历史教师本身对经济史的内容涉猎不多;另一方面,经济史方面的教学,对于尚不具备基本历史思维能力的初一学生来说,既抽象又晦涩难懂。如果对这一子目内容处理过于简单或处理不当的话,则会直接影响到学生对“大一统”这一概念的深入理解,不利于学生知识结构系统的形成。

“盐铁专卖”这一子目包括了汉武帝的三项重要措施:铸五铢钱、盐铁专卖和均输平准。铸五铢钱让汉武帝掌握了金融命脉,盐铁专卖让刚需商品收归中央实现财政的充盈,而均输平准则在流通领域实现国家权力集中调控。三项措施使西汉政府的经济权力得到空前加强,消解地方“财权”,瓦解了地方叛乱的物质基础。“盐铁专卖”是汉武帝“大一统”措施的重要组成部分,一方面它的成功得益于中央政权的强盛;另一方面它也加强了中央集权,为汉武帝在军事上的“大一统”奠定了物质基础。由此可知,汉武帝的改革措施并非孤立的,而是相辅相成、相互影响的。

二、提升“历史解释”的有效路径

在精准地梳理出本课各子目之间的关系后,教师接下来要从学生的学情出发,通过多种途径,对教材的内容进行加工处理,以学生能够接受的形式呈现出来,让学生能够“神入”历史,为学生开展“历史解释”创造环境。

1.运用故事材料,创设生动情境

何成刚曾将历史材料分为“故事材料”与“非故事材料”两种,并指出,故事材料具有具象鲜活的历史人物、吸引学生兴趣的故事情节、能帮助学生透过这个材料了解一个具体的历史事件等基本特征。合理使用“故事性”材料,对中学历史教学具有借鉴意义。[2]

从思维发展的角度来看,初一学生仍以形象性思维为主,因此教学应当合理选用“故事材料”,创设情境,一方面故事材料能调动学生兴趣,带领学生进入历史情境,体会历史人物的行为、态度、立场与情感;另一方面伴随着与史料进行对话,学生逐步深入理解,能更精准地把握一些抽象的历史概念或历史事件,从而能运用唯物史观,做出科学合理的解释。

在教学中,笔者引用了吴王刘濞的两则故事史料,并结合历史地图,分析吴国地处海边,产盐致富,引导学生认识到汉初私人铸币与盐铁私营的弊端:

材料一:寡人金钱在天下者往往而有,非必取于吴,诸王日夜用之不能尽。有当赐者告寡人,寡人且往遗之。

——司马迁《史记·吴王濞列传》

材料二:吴有豫章郡铜山,濞则招致天下亡命者盗铸钱,煮海水为盐,以故无赋,国用富饶。

——司马迁《史记·吴王濞列传》

刘濞是七国之乱的发起者,选取他的故事,首先能与政治上“推恩令”进行知识联结,指出汉武帝经济大一统政策是想在经济根源上断绝地方势力的滋长,加深学生对“大一统”概念的理解。同时教师再将“推恩令”是处理好中央与地方的“集权”问题这一逻辑思路,类推至经济改革中,同样也是处理好中央与地方“集钱”的问题。

在学生理解汉武帝出台经济改革政策的立场后,教师引导学生从更广的视野来思考改革的背景,进一步设问:“经济大一统改革前,地方富有、中央国库空虚的原因还有哪些?”

为了帮助学生深刻认识该问题,教师向学生介绍了汉武帝时期中央政权的财政危机的来源,并将其锁定在一个时间点——“国库亏损的公元前119年”:公元前119年,漠北大战,西汉大败匈奴,为了犒劳将士,皇帝的赏赐高达黄金五十万斤,超过政府一年的常规财政收入;同年,山东出现水灾,七十万百姓等待政府安置迁居,所费甚巨;公元前119年,张骞第二次出使西域,为联络西域各国,带去“牛羊万头”以作“外交费用”。[3]三个和经济有关的历史事件,出现在同一年,营造出富有戏剧化的历史情景,当所有数据体现出的冲突感聚焦于汉武帝时,这就构建出对学生富有吸引力的“故事材料”,经济大一统改革由此启动。在这样的情境中,学生理解了汉武帝选择盐铁专卖的立场与动机,因此能对当时的经济改革背景做出恰当的历史解释。

2.精心加工史料,降低解释难度

“盐铁专卖”涉及到许多晦涩的历史概念与历史细节,如果在课堂上直接呈现给学生,无疑增加了他们进行解释的难度。故教师在呈现材料时,还要对一些难懂的材料进行适度加工,适当降低难度。在本课中,教师尝试了以下几种方法对材料进行加工:

一是史料图像化。如“货币”是学生生活中常见的物品,但学生难以理解货币发行之于国家的经济意义。有鉴于此,教师以《汉代物质文化资料图说》的一张插图,列举从秦朝到汉武帝100多年来流通行的十多种货币。直观简单的图片有助于引导学生理解:紊乱的货币制度,阻碍了国家的正常收入,对老百姓生活也具有消极影响。

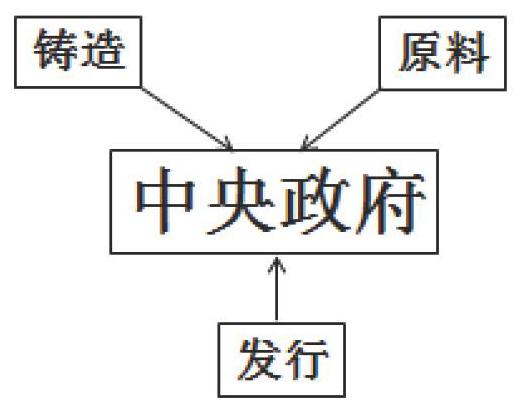

二是史料流程化。例如关于中央如何铸造“五铢钱”,实现“集钱”,罗义俊在《汉武帝评传》中描述到:

禁止郡国铸钱,郡国过去的铸钱统统销毁,把铜都上交到上林三官;天下钱币全归上林三官铸造,不是三官钱不准投入流通。

但这段描述对于初中生来说较为难懂。所以,教师尝试把这段材料加工成如下流程图,使学生能够一目了然。

教师引导学生阅读史料,分析中央政府铸五铢钱的具体措施:从原料的源头进行垄断,民间的铜矿铜料也收归国有,民间再也不能私自铸币,由政府统一铸造统一发行,从而稳定了国家经济命脉。

三是史料动态化。如《汉书·地理志》中对铁官和盐官有这样一段描述:“到西汉末年,全国有铁官共有四十九处,盐官三十六处。”

如果平铺直述,学生可能只会看到一组数字,无法通过其规模来具体解释经济“大一统”的开展。教师选择将地图《西汉盐铁工商业城市及交通》进行数字化动态处理,引导学生跟随地图的位置转换,从而能够从空间分布上来全面认识“盐铁专卖”的具体开展。

通过上述方法对史料的加工,学生能够在教师的引导下,逐渐认识到“盐铁专卖”的做法,从而能够深入理解“盐铁专卖”之于西汉政府的重大意义,在于巩固了国家在国民经济生产中的主导地位,有利于培养学生的历史思维能力,从而能够对历史现象作出合理的解释,逐步落实培养学生的“历史解释”素养。

3.运用“移情”策略,提升历史解释能力

对初中生而言,古代史教学容易与他们产生距离感。在无法正确感知历史的时候,他们容易将现代观念代入历史中,导致学生对历史的认识与客观史实存在偏差。因此,要提升学生的历史解释能力,可采用“移情”的策略,选取他们身边可触摸、可感知的史料,不仅可激发起他们的学习兴趣,还可让他们对真实的历史有更深刻的理解。

在本子目教学中,为了拉近学生与历史的联系,笔者给学生推荐深圳南头古城博物馆,深圳南头是番禺盐官机构的所在地,在博物馆中,有百越先民盐业生产的复原场景。让学生走出课堂,走进田野现场,实地探究,是培养学生历史解释素养的一个创新途径。

此外,笔者选择以“五铢钱”进行实物展示,邀请学生化身文物鉴别家,提醒学生注意从本课的学习中寻找答案,学生的兴趣被充分调动。这一环节有利于拉近现实与历史知识之间的联系,引导学生对现实生活的情景进行思考,将教材内容、历史事件与学生的真实感受相结合,创设富有悬疑性的情景,引导学生展开学习探究,让学生能在对五铢钱的观察思考中更深入地理解汉武帝的大一统措施。

三、反思与小结

邓京力曾撰文指出,历史解释是“在对历史发展的整体或宏观的解释之下、过去与现在之间的内在关联中,理解和领悟史实所呈现的画面。”[4]在“盐铁专卖”这一子目的教学中,如何化抽象为形象,是助力学生做出历史解释的前提。笔者使用了实物史料拉近学生与历史的距离,激发学趣;使用故事材料创设情境,推动教学进程……这些做法使学生能够与历史人物“共情”,依据史料设身处地地想象历史情景,体会历史人物的心态、立场和想法。在此基础上,教师帮助学生构建准确的时空观念,培育学生的史料实证意识,初步学会对历史现象和历史规律做出合理的解释。

另外,还要注意避免过度“专业化”的问题。初一学生刚刚接触历史,没有受过任何专业的训练,教师在授课时,应避免使用过多“专业化”的概念。在备课时,笔者多次使用“国营”、“垄断”等词语来解释“专卖”一词,教研员刘老师指出这两个词汇已经超出初一学生的认知与理解水平,用一个“艰深”的概念来解释另一个“艰深”的概念,无疑是加重学生的负担。也正基于此,笔者将文字材料改造成一目了然的流程图,大大减轻了学生理解的难度。

总之,学生的“历史解释”素养落实和培育是一个长期的过程,不能一蹴而就,不但需要教师摆脱传统教学观念和教学模式的藩篱,更要求学生主动积极参与课堂。通过师生互动、合理解释史实,梳理出完整的歷史知识框架只是第一步,最终的目的应该是通过历史解释,全面提升学生的综合素质,从而达到“促进人的全面发展”的育人目的。

【注释】

[1]教育部:《普通高中历史课程标准(2017年版)》,北京:人民教育出版社,2018年,第5页。

[2]何成刚:《史学阅读与微课设计:史料教学的理论与实践》,北京:北京师范大学出版社,2015年,第3页。

[3]郭建龙:《中央帝国的财政密码》,福州:鹭江出版社,2017年,第15页。

[4]邓京力:《历史理解与历史解释辨析》,《历史教学》2016年第11期,第3—8页。