联合策展:历史博物馆文化嫁接模式探究

2021-07-29王思航

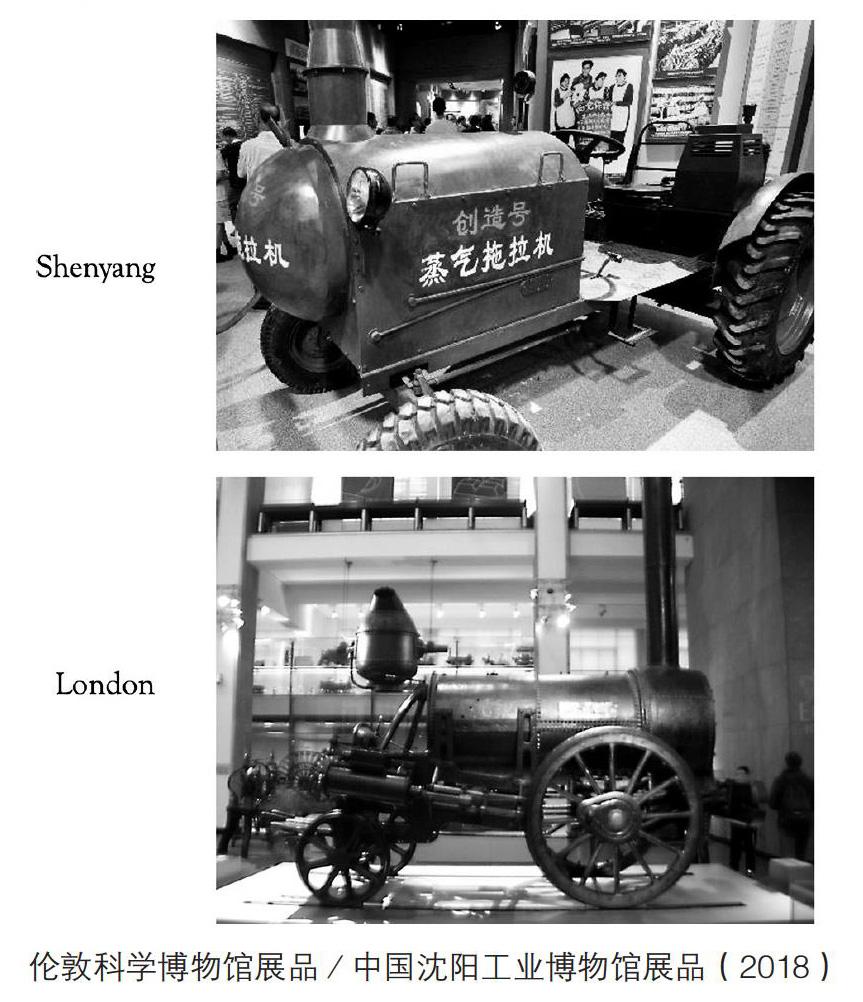

一直以来,城市的历史博物馆不断寻求着策展的创新突破点。展览的空间外观设计大多美轮美奂,足以吸引公众的眼球,然而策展过程中,设计者在文化、历史核心的激活方面所作出的努力尚显不足。伦敦科学博物馆的工业革命展品与沈阳工业博物馆的展览所尝试的嫁接实验为我们提供了博物馆策展与文化融合的新思路,这也成为探究城市历史博物馆依托科技手段可能形成的策展趋势。

一、观者思维与历史博物馆面临的问题

博物馆是当今城市的必要空间,不同种类展馆中的展品给人们带来的思维延展向度各有不同:艺术馆展示艺术家对事件的个性化思考,旨在使观者的思维发散范围最大化,艺术馆是鼓励脱出桎梏的思维不断发生、融合及碰撞的空间;设计展馆一般则是设计师基于现状而给出的、专业导向的、对未来的展望及设想,该空间鼓励人们将眼光与创造力向未来延伸;而不同于艺术展馆与设计展馆,城市中的历史博物馆,旨在向人们以最直白的方式,用最纯粹的“物证”,来揭示这个物质世界发展以来的种种阶段,以微观点位(一个个物体)的组合,拼凑出历史中大小事件的场景以及在那场景中人类留下的温度。它们作为一种普遍认同的知识存在着,是艺术、设计的灵感源泉。博物馆不仅作为供人们休闲参观的城市展示区,历史博物馆此类展区同时也承担着对人们进行一定程度历史教育,以及宣传地方文化的两种必要责任。大多数历史博物馆的建设形式以室内空间为主,需要大量创造力来打造足以吸引人们主动走进其中的内容亮点。并且,想要吸引人们多次参观同一家博物馆,其需求的展陈更新频率往往也很高。想要达到这诸多要求,对世界范围内的策展人是巨大的挑战。

如上文提及的,当今社会中的历史博物馆面临种种问题,而这些问题的根源其实是人们对于曾经文化的陌生感。如今的人们已然不再生活于曾经的文化载体世界里:“确实,我们完全沉浸在一个当代世界(或更恰当地说,当代文明)中,在这个世界中人们经常谈论文化差异。只有一种机构不完全属于我们当代世界,这就是博物馆。”德国艺术家、策展人鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)曾评论道,“我不是在谈论特定的博物馆,而是在谈论历史文物的保护及其在当代世界中的展示。即便这些来自过去的物品此时此刻被看见、已属于当代世界,它们也没有当下的用途……放置在博物馆中的物品并没有用于任何实际目的:它们仍然是过去的见证,是我们这个世界之外的时间。它们是元对象(Meta-objects),在我们世界之外、米歇尔·福柯(Michel Foucault)定义的异位空间(Heterotopicspace)中占有一个位置。”[1]人们对于那些快要消亡的文化感到陌生是普遍规律,却也是人们走进博物馆这一举动的必要之处。的确,这种失去当下用途的物品很难在人们参观博物馆的短时间内引起他们的共鸣,就连在观者的记忆中留下长久的印象都十分困难。土生土长的人们鲜少再次走进博物馆了解当地的文化故事,而外来游客对陌生的文化难以产生亲近感。多数博物馆只是将重点放在展陈空间的视觉优化上而已,这种漂亮的外在修饰无论多么吸引人,也只会像伦敦自然博物馆矿石展区里的漂亮石头一样,人们赞叹它外表的华丽,却鲜少花费精力对矿石的来源一探究竟。因此,展陈方式的内在突破对于纯粹关于历史的展区来说迫在眉睫。

二、技术助推与人文内涵体验增值

在展品内涵寻求突破的路上,世界上的博物馆当下正处于一种数字化、科技化的比拼模式中。国外博物馆对于资料库的智慧管理,以及博物馆向外推广途径的智能渠道开发有着许多著名案例,文章《基于Java与HTML5的宁夏数字博物馆系统的设计与实现》指出:“较为突出的数字博物馆有法国卢浮宫数字博物馆、俄罗斯冬宫数字博物馆,两者在藏品搜索丰富度、数据库建立、虚拟现实技术的运用、传播范围等方面都比较完善,此外,俄罗斯冬宫数字博物馆还通过图像搜索技术将藏品生动逼真地呈现在用户面前。”[2]文章对中外博物馆数字化技术情况进行了十分专业的介绍,还以宁夏回族自治区博物馆为例,介绍了该博物馆基于Java与HTML5技术构建的七大博物馆模块:“本院总说、开放与导览、西夏时空、数字资料馆、学术天地、文化专题、宁夏出版”。此类的营销方式中类似“足不出户就能观览多个博物馆”等特质很是吸引人眼球,也顺应了时代趋势,但博物馆作为人们线下接触历史文物惟一普遍的渠道,其注重的就是亲身体验感。并且在运营上,如资料库的系统整理、观展便捷化等日常博物馆事项,用高科技手段将其升级乃是常规且必然的操作。

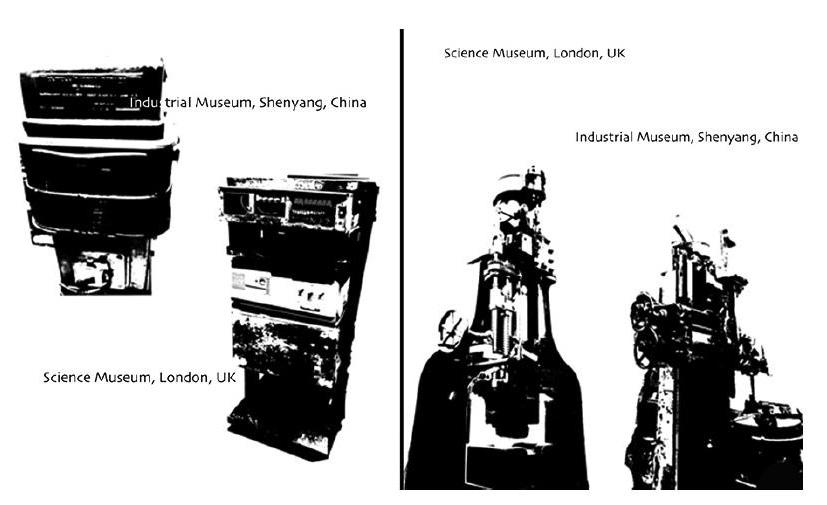

策展方常常在實践中运用数字虚拟重构的方式,却很难脱出单单还原展品“形”的层面,并没有将技术作为助推剂,进一步展露历史物品的内涵。而本文想要讨论的就是,如何将高科技真正运用到人们在博物馆观展体验创新的层面上,如何用科技开发更多的人文历史内涵。寻求该问题突破的契机是关于2018年伦敦科学博物馆的延展思考案例。彼时,一楼展厅的英国工业革命机器展览正在进行中,各式蒸汽时代的钢铁机器整齐排列在偌大的正方形空间两侧,每个展品旁伴随着一个白色文字解说立牌,它是参观者走进该空间接触到的第一个展览区域,却并没有引起参观者的长时间驻足,“一走一过”的现象频繁出现。而在国内,如果提到工业革命,就不得不将视角拉向中国沈阳工业博物馆,其内有着外观与英国工业革命机器展览高度相似的展品。两座展馆,笔者各参观过数次,无独有偶,“一走一过”的现象仿佛从伦敦“复制”到了沈阳。那么如何从历史文化层面上激活两个展览的大众关注度呢?从工业历史角度来说,伦敦科学博物馆的展览聚焦工业革命1.0时代,也就是著名的蒸汽时代。而沈阳作为中国著名的老工业基地,与德国的制造业领域往来甚密,于是其工业博物馆展品更多聚焦于工业革命的4.0战略,且该博物馆中蕴含的工业文化是我国工业及制造业发展中极具代表性的缩影:“其中包括通史馆、铸造馆、机床馆、冶金馆、重装馆、汽车馆、机电馆、铁西馆等几个展馆,收藏文物从商代至今……其中包括:中国第一台万能钻床、第一台八轴立式机床、第一台五轴联动机床、第一台精密丝杠机床、第一个自主研发的管模、第一根超高压管的样管、中国第一个铸造用机械手,记录了中国工业百年发展历程,见证了中国工业的发展与结构变迁。”[3]不仅如此,两个相隔万里的博物馆有着外观相似度极高的众多展品,在功能、用途上也有许许多多的内在联系,使这种对比更多了一层文化深度。

三、作为历史博物馆创新模式的联合策展

结合这些认知,联合展览是必然方式,但如何联合才是创新的核心,地域上距离甚远的两个文化体系相似发展进程的交错是另辟蹊径的策展模式。

第一点在于,考虑到此类体型、重量都较大的金属机械展品如果远途运输,将不利于其保存且成本较高,因而远程虚拟嫁接的模式将会是更经济、快速,且高度可复制性的选择。运用屏幕实时远程播放,以及全息投影的形式,在两个博物馆的关联展品旁各展示远在另一个国度的类似展品实时状态。这样远程交互的展现形式,想必更能激发参观者对展品功能、历史等方面一探究竟的兴趣,且能使枯燥的单线历史内容变得具有国际视野,使冷冰冰的工业时代产品更具地域特色。

第二个点着眼于博物馆参观者的“当下”。如上文提到,这些在当下时间外的、“异位空间”中的物品,如果要引起人们的共鸣,就要使人们在当今世界中找到能够与其相连的“记忆点”,使他们在人群中实现真正的差异性文化交流。信息网络时代下,直播、远程实时视频的功能迅速发展,在类似功能或外观的展品周边放置此类远程对话装置,会使两个完全不同文化背景下成长的参观者对于展品进行最直观且充满个性化的沟通交流。不仅增强趣味性,且展览会因此具有不乏新内涵的吸引力。鼓励相同时间维度内,不同地域维度的人们对于“异位空间”物体的交流,开启新思维的大门。曾经的历史博物馆参观者大多习惯于较为被动的知识接收模式,而博物馆将物品承载的文化、历史等知识直接“灌输”给参观者的模式已沿袭数十年。此次实验性尝试转而将获取知识内容的主动权交还给参观者,达到千人千面的观感体验。这样博物馆的展览就不只局限于给人们以历史方面的启发,也会让人们亲身感受到科技与设计是连接过去与现在、打破地域隔阂的强大力量。

除此以外,以此技术进行线下博物馆的顾客体验升级已经是大势所趋。在当今的科技发展大环境下,VR、全息投影等技术在各领域的应用已经愈发普遍。文章《现代VR科技在博物馆陈列展览中的应用》[4]关于该方面技术应用现状进行了详尽的分类,在文章中详细叙述了四方面的应用手段:

一是在线数字博物馆,文章中提到在疫情期间VR应用领域得到了前所未有的突破,我国秦始皇帝陵博物馆的“数字展示栏目”中就有VR全景兵马俑项目等。二是线下VR展厅,这一点则贴近本文的博物馆嫁接项目。该文章提出早在2016年我国首都博物馆在“商代殷墟妇好墓考古发掘40周年特展中,就首次采用VR技术复原当时古墓的挖掘现场”再次佐证这项技术对于场景、展品的远程影像还原的高度可行性。三是全景VR博物馆线上线下结合,文章作者针对此点举出了敦煌莫高窟中“全球首部以石窟艺术为表现题材的利用VR技术的超高清8k数字球幕电影”——《梦幻佛宫》的例子,指出此类博物馆线上线下互补的形式,能够适当减少游客逐年增多进而对于莫高窟遗址保存造成的巨大压力。但这只是对线上线下结合较为浅显的运用方式。本文讨论的博物馆嫁接案例包括全息投影展示远程文物,以及实现游客远程的实时对话,并在游客允许的情况下记录对话内容,截取有效信息。这样游客与博物馆能够实现互惠互利,而不只是单方面的博物馆接待游客的关系。如此,VR不仅能够适度解决大型热门博物馆的人流过盛问题,同时也可以给内容较少的小型地方博物馆带去更多的客源,使城市中的人们不只关注大型历史地标的打卡,而是对于小而精、小而美的地方文化产生更多兴趣。四是VR结合5G打造5G智慧博物馆,“为了让观众足不出户畅游博物馆,湖北省博物馆和中国移动等多家公司联合打造‘5G智慧博物馆,并为观众量身定制了‘5G智慧博物馆APP。该款APP改变了传统的文字、图片传播的方式,将曾侯乙编钟、越王勾践剑等一批珍贵文物进行了3D仿真,通过视频、语音讲解、3D文物影像、VR技术等,为观众打造360度掌上展览。”的确,在全球大量建立、升级5G基站的基础上,人们的生活正在迈入更高速的时代。5G技术可以说是VR、全息投影等技术的催化剂,有了它,这些需要信息高速传输的技术才能实现用户观感上质的飞跃,并且使信息的传播密度进一步加大。

本文关于联合策展的提案只是此类策展方式的一个小小突破口,在这个互联网急剧拉近世界距离并且“万物互联”的时代中,博物馆策展团队不能再坐以待毙,因循守旧地单单依靠“古董”“文物”等历史纪念品以勉强存活。许多学者、历史爱好者等都在互聯网上探索跨地域、跨时间的历史对比方式,何不将其搬到博物馆来与大众一同分享。在博物馆的运营管理以及策展宣传方面要牢记其核心是传播历史的故事与内容,让更多的、一代又一代的人能够有传承的记忆、广博的知识以及世界层面的视角。避免如同阿尔多·罗西曾批判的,作为博物馆形式存在当下的历史建筑阿尔罕布拉宫一样的情况出现:“这样一座博物馆如同一具木乃伊:只在外表上给人一种活着的现象。”[5]罗西将历史建筑物的活力寄托于人们的参与活动,而历史博物馆中的物品虽然不能像建筑一样被触碰,但同样作为历史留存物,只有当下人们的动态参与,才能使其背后的历史内涵被激活,提高其社会话题参与度。这样的历史展览才是真正具有现实意义、具有鲜活生命力的。策展人、空间设计师等应当以此为目标不断贡献创新的思维路径。

【作者简介】王思航:青年设计师。

注释:

[1]Boris Groys,The Museum as a Cradle of Revolution,E-flux Journal#106,February 2020。

[2]马自萍、周洁、马金林、李海东、苏鹏飞、刁婉:《基于Java与HTML5的宁夏数字博物馆系统的设计与实现》,《现代电子技术》2021年第6期。

[3]李易橗:《见证百年变迁 留存发展记忆——沈阳工业博物馆》,《中国地名》2020年第10期。

[4]卢翠玲:《现代VR科技在博物馆陈列展览中的应用》,《文化月刊》2020年第11期。

[5]〔意〕阿尔多·罗西:《城市建筑学》,黄士钧译,中国建筑工业出版社,2006年版,第8页。

(责任编辑 杨 雪)