道德物化:作为传播权力的印章的形成与流变

2021-07-29林喦朱晶

林喦 朱晶

技术的伦理问题总是技术哲学家们思考与争论的中心,技术哲学不断整合人与技术的关系,分析何为伦理与伦理何为的答案。在这一语境中,技术哲学首先关注了经验化的模式,将焦点集中在技术自身,20世纪90年代,技术研究的伦理维度快速增长,技术哲学开始突破早期对于技术条件的过度关注,转向技术赋予的价值的分析。维贝克正是基于对技术与道德之间的关系的思考,在阿特胡思“装置道德化”的启发下,研究道德物化的调节作用,不断追问技术的道德意蕴。以印章的设计、形成与流变为研究对象,能够帮助我们更清晰地理解道德物化与技术的权力的呈现。

一、印章史中的道德呈现

中国印章源远流长,印章学也随之兴盛,史学家多从朝代更替中印章的消长来考察与研究这一实物。然而,随着政权漫长又复杂的分裂与统一,印章在经济领域发挥的作用、在政治层面名称的演化、在文化方面展现的艺术都显现出道德意蕴与权力关系的物化,其设计者将个人意图纳入技术物中,在实践的过程中通过人与技术的符合意向性调节人的体验,使其行为道德化,权力成为印章道德物化的产物。

1.印章的发展史

中国印章文化源远流长,早在春秋时期,玺就被用来维护政治关系和经济交往,其用途富有持久性与稳定性,其名称具有时代性与多样性,其风格反映艺术性与鉴藏性,其流变始终与社会经济、政治、文化的发展息息相关。

首先,印章发挥的作用呈现出与社会经济密切相联的特征,主要做货物封缄、标识之用。《周礼·地官·掌节》谓“货贿用玺节”,即用玺做商业贸易时的持信和凭证,后也做财产物品封缄之用,以保证货物的安全转移或存放。春秋晚期开始使用印章作为封检文书的凭信,将书写好的简牍系绳,在绳头加覆木片称为“检”,包上特制的泥土后打出印文,這正是“泥封”的开始,史书中多有记载,如《后汉书·杜根传》有“(杜)安开壁出书,印封如故”。[1]此后,印章被广泛用作器物的标识和图记,如印陶、烙印等。印陶就是将符号编码等抑压在陶器上,使产品“实名制”,这一技术便于数量的统计也利于质量的把控,成为了经济贸易中不可缺少的广告宣传的工具。烙印是在牲畜身体或器物上烫以火印,做永久性标识。宋朝官窑、民窑之分使瓷器款式正规起来,印章有纪年款、名款等,风格的灵活与多样表现出特殊的韵味,也为印章的变化和构成开了艺术美的先河。

其次,“玺”向“印”及“章”等名称的发展和转变表现出明确的社会阶层、身份地位及权力关系之分,印章成为政治权力物化的产物。春秋时期,无论官用还是私用皆称为“玺”,战国时代玺印开始成为了国君授予权力的信物,罢官解印、战败献玺、一官一印皆有其意。进入阶级社会后,印章的名称与设计体现出更明显的阶层、身份与权力的划分,具有明确的权威和传达政令的威信。秦始皇统一中国后,创御玺之制为“受命于天,既泰永昌”(汉承用后始称“传国玺”)与乘舆六玺。[3]这一时期,“玺”是王侯和王太后之印,其他官、私用印称为“章”“印章”“印信”等。在汉武帝时已制定出了等级体系,如在名称上规定诸侯叫“玺”;列侯叫“印”;丞相、大将军叫“章”;御史大夫、匈奴单于也叫“章”;御史、二千石叫“章”;千石、六百石、四百石叫“印”。武则天因厌恶“玺”音同“死”而称其为“宝”,此后,印还被称作“朱记、记、图记、合同、关防、符、契、信”等以供各级官员使用,但多数还是沿用汉制,称为“印章”等。

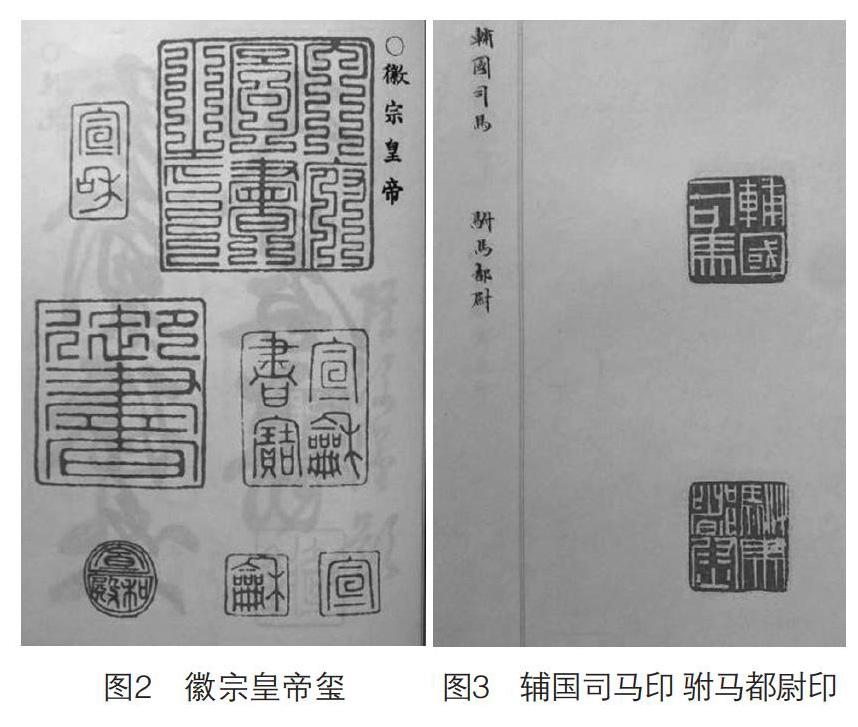

最后,纸张的普及、书画艺术的发展、鉴藏业的兴盛等因素都使印章衍生出审美和收藏鉴赏的艺术特性,并衍生出篆刻艺术。宋代文人画开始盛行后,文人治印的开始出现苗头,印章也因此被用作代签名,既显庄重又不失风雅,具有了相当的艺术美感和艺术价值,乾隆皇帝更是在《快雪时晴帖》上钤印几十枚印章作为其文学修养和鉴定书画的重要依据。鉴藏印记是时下人们鉴定古代书画作品的真伪、艺术水平高下的一个重要依据。[4]除此之外,印章成为了篆刻艺术的载体,其艺术流派纷呈,名家辈出,秦代李斯、宋代欧阳修都参与书写国玺,北宋米芾、元代赵孟頫都有篆书印稿留传后世,王冕首创以石刻印,清代篆刻流派众多,取法宏博,以至“印外求印”,不断开拓印章发展的新领域。

总之,从竹简、丝绢、纸等书写材料,到泥封的多少,都代表着公务的缓急,决定着传送车马的数量与等级;从龙、虎、雀、龟等图案,到金、玉、银、铜等材质,都代表着身份的高低,决定着权力的流向;从古代印章的形状、体积,到现代印章的大小、规制,都体现着使用机构的级别。虽然印章的形态及用印、制印的制度等都发生了深刻的变化,但时至今日,其用途依然持久、稳定,在社会公共事务往来,如公文传播和商务贸易等人际、组织传播中始终发挥着不可或缺的作用。印章越来越成为集体精神和意识形态的重要表征符号。

2.印章流变中的道德意蕴

印章之所以在中华文化中经久不衰,就在于其在不同的历史时期承载着不同的道德意蕴,不论是其用途、使用方式或衍生出的制度等,都符合时代需求,因时而变、因势而变。在漫长的历史长河中,印章先后作为信誉、阶层、审美的象征而存在。

首先,印章作为一种凭信工具在经济贸易和政务传播中发挥着道德规范作用。《吕氏春秋·孟冬纪》记载:“物勒工名,以考其诚,工有不当,以行其罪。”[5]即说明了商品往来中以印章作为货物辨识和工艺质量优劣的依据,制作者单位、姓名、年号及货物批次等皆因印章变得可考,工匠不得不恪守本分。“诈伪渐兴,始有印玺!以检奸萌”(《后汉书·祭祀志》),这是关于印章之“信”功能的较早记录。[6]诚信的态度在公务文书中显现出来,为了使重要信件和社会关系等得到法律保障,使权力运行得到保证,“泥封”“骑缝印”“虎符”等用印方式被广泛应用。洪武十五年,为防止先盖章后成文的空印状况,朱元璋建立了半印勘合制度,不仅将“信用”印章化,还将“信用”制度化。印章赋予的这种信誉意义逐渐作为社会行为规范而被遵守。

其次,印章承载着社会阶层的道德意蕴,体现出个人财富、身份、政治地位和权力分配的差异。《汉官仪》另载:“诸侯王印,黄金驼钮,文曰玺;列侯,黄金印,龟钮,文曰印;丞相、将军,黄金印,龟钮,文曰章;中二千石,银印,龟钮,文曰章;千石、六百石,铜印,鼻钮,文曰印。”[8]这里显然将人的阶层与印质、印钮、印章名称等联系起来,为了显示王与官、官与官、官与民、民与民占有的社会财富的差异及其不同的身份和地位,甚至衍生出丧葬用印的文化,在《后汉书·礼仪志》中规定了诸侯王、列侯、始封贵人、公主等身份等级较为高贵的人员死后可以随葬玺印,随葬玺印为官府赠印。可见,印章将个人的阶层与权力支配联系起来,蕴含深刻的道德意义。

第三,为了对书画作品进行科学、正确、权威的鉴定和分析,印章将审美的维度引入进来,具备了艺术审美的道德意蕴。“若不识图画,不烦空验印记。”“明跋尾印记,乃是书画之本业耳。”[9]印章的鉴赏意义显露出来后,其自身质料、绶带、印文、边框、大小的设计也开始与审美素养相联系,使印章自身也逐渐具备了收藏的艺术价值,成为雅与俗的评判标准。印章的收藏自宋代开始代不乏人,他们收藏古印,编成印谱,流传至今,如宋代徽宗内府集《宣和印谱》、明代顾从德(汝修)《集古印谱》、清代《赵叔印谱序》等。政治用印向文人治印的流变成为这一时期的又一文化现象,其意涵深远。

了解了印章的发展史与其呈现何种道德意蕴后,我们需要关注的是这些道德意蕴是如何被印章物质化、技术化的,以及印章象征的这些关系是如何在技术与道德调节中呈现的。

二、印章体现的道德与物化的关系

维贝克认为“人工物不能构成意向,也不拥有任何形式的自主性。”[10]但在这里,他又采用现象学理论中意向性的概念,将技术物在人与现实的行动和体验中产生的引导实践活动的指向作为技术能动性的诠释。这时,印章作为道德的积极调节者在人—技术的复合意向性的关联中形成,技术物的设计不可避免地建构世界,塑造个体,形塑道德,以审慎的设计伦理学态度聚焦技术的功能性和技术的调节作用。而意向性的复杂性使道德调节的方式集中在人的知觉和实践两个维度。印章是负载道德的,被人类活动调节,也调节人类活动。

1.意向性

作为技术物的印章虽然没有伦理学理论中认为的“形成意向的能力”,但它“是意向性的指导性和物质性的形式”[11],其设计包含人的意识的意向性和技术的形式的意向性,体现一种复合行为的伦理学。

人—技术的复合意向性在设计、实践、评估、调节中通过创造情境参与形塑道德的过程。设计者通过意向性将使用者纳入设计过程中的预期反馈,对其进行分析和评估后将伦理道德的反思运用到技术物中,而使用技术物的过程中则产生了非人的指向性,即技术调节的意向性,此时,技术开始脱离设计者意图出现一定的自主性,传播权力也开始自主赋权。复合意向性削弱着人的主体作用,遮蔽了人的意向,以物化的方式重新解释现实,诠释体验,渐进地影响人类行为,使个人服从于印章、服从于诚信、服从于道德、服从于权威。道德意向是基于人与技术关系的技术调节中发生的,且道德意向常常是人—技术集合的特性,而不是“动机”的特性。[12]作为传播权力的印章不只是简单地被人使用,它们还在发展和流变的过程中构造个体、培养人性,在技术调节的意向中显现出道德意向。

2.印章的设计伦理学

技术设计看起来是一个具有内在道德性的行为。设计是“物质化的道德性”[13]。设计伦理学是技术实践的方法论,设计者作为实际的实践伦理学者,需要审慎反思设计中的道德责任和技术物的可能性调节作用,使用物质作为道德中介,将道德性物质化,以此来调节人类行动和体验。

维贝克认为,为了处理技术调节的复杂性,设计者应该尝试在设计语境与使用语境之间建立联系。[14]从设计语境看,设计者对伦理学中的诸多问题进行评估和分析,通过技术物的设计语境调节自由、民主和责任,道德化人类的物质环境。设计者需要对设计出的技术物的功能承担责任,以一种负责任的态度和审慎的方式将设计中出现的技术调节现象考虑到设计活动中,将道德反思作为道德化物质环境的标准。从使用语境看,技术没有固定的身份,他们在使用的语境中被定义,总是被使用者解释和调节。[15]使用意味着人与技术的交互,而不是超越技术或者反抗技术,如果不在使用语境中对其进行多次定义、解释和调节,那么势必会回到技术决定论的囹圄。人—技术的复合意向性必然导致技术不会完全按照设计者的意图为人服务或被人控制,使用语境中提供的反馈可以不断完善技术设计,处理好技术调节的问题。

印章正是这样的技术物,其设计不是一蹴而就的。一方面,印章的设计起于设计者的意向,通过想象未来印章流通的环境、发挥的作用、产生的问题以及解决方式等对其进行评估,有针对性地进行道德反思后,又将印章可能的调节作用考虑进来,使其适用于任何个体。印章不是把所有的对象都看作一样的,它将混杂流动的大众进行分类、解析和区分,通过层级设计对其进行有机统一或分流管理,以此来面对调节中未被显现的问题。另一方面,设计者又将印章的使用情况纳入设计过程中的反馈中。印章被不同的人群使用时发挥着不同的作用,官用、商用、民用等皆产生不同的使用效果,组建出不同的选择困境,每一个使用者都对其进行诠释和调节,印章的私人化、风格化设计越来越成为趋势,在此,复合意向性促成了印章的设计这一复合行为。调节自由、民主和责任是印章的技术职能所在,其设计过程中的审慎考量正是设计伦理学的根本,而在实现道德化物质环境的过程中,用印、治印的规范也为技术设计提供了辅助,以刚性、客观、强制的力量完善技术物,调节社会道德。

3.调节道德的方式

技术设计为调节道德提供物质的装置,而道德调节的方式除了聚焦知觉和实践(经验)外,也面临着技术意外带来的不可控的调节。道德物化以道德上公正的方式控制技术,也以技术上理性的考量调节道德。

一方面,人—技术的复合意向性通过技术物来创造情境,达到调节个体知觉和个体对现实的经验与解释的目的。实际应用中,商品无印则被视为赝品,文书无印则被判为无效,官员无印则不认其权力,“认印不认人”的情境无形中形成了道德準则和规范,显然,印章有助于形成人类行动和形成基于做出道德决策基础的解释,个体根据技术物提供的对情境的诠释来作出新的认知和判断,促成自己的决定。另一方面,维贝克援引拉图尔的说法,认为在有知觉的情境下,个体的行动开始转化,这些行动的转化实际上就是“行动纲领”的“转译”。[16]只有技术与其行动者的交互中,能动性和道德才存在,伦理学才有意义。只有在体验和行动中才能帮助我们更好地理解“意向性”,即人的意图与技术的目的,才能最终塑形我们的社会,促成我们对世界的体验。

此外,维贝克基于人类活动的复杂性,提醒我们注意技术自主的这种不可控的道德调节方式。人类活动的复杂性决定了所有道德信条为了具体情况的需要,在教义方面都会留有一定的余地,从而在规定行为者道德义务的前提下对准则的严格性起到适当的调节作用。因此,他认为意向性的杂交性和复合性使技术行为从来都是不可完全预测的,理性和道德的考量在技术中的作用是被技术物调节,这种調节是意想不到的,技术的流向就会出现异化。在印章的形成与流变中,会逐渐出现新的道德实践,产生出乎设计者最初意图的调节作用,如印章在艺术鉴赏中的使用。当然,这种不可控的调节并不意味着人始终被动地接受一切,相反,伴随人积极地使用技术,解决这种意外带来的道德困境的方法也会随之出现。

三、技术伦理与权力分配

权力关系是改变社会的路径,我们只能通过改变这些关系来改变社会。[17]印章正是改变权力关系的一种权力技术,以“技术—道德物化—权力阶层”的模式规训和教育权利主体,道德化权利主体产生的行为和结果。印章会出现技术自主的现象,但不会导致技术专制和霸权主义,它包含技能与审美,在其流变中逐渐形成了其他权力关系,赋予了另外的道德维度,创新地调节个体行为与体验。

1.权力关系的道德化与技术化

对技术物的技术部署先于技术的使用,权力主体作为技术部署的主体角色可被技术物道德化。权力一旦出现就会形成不同的权力关系,权力关系形塑人的主体性,因此道德评价不以权利主体的道德属性为根本,而以权力主体的行为和结果来评价道德。将普通个体纳入研究是其权力象征仪式的一部分。规训方法颠倒了这种关系,降低了可描述个体的标准,并从这种描述中造就了一种控制手段和一种支配方法。基于此,维贝克借用福柯关于权力的分析,认为权力主体是有血有肉的,“它被训练、规训和观察”,将这种分析应用到技术调节之中就意味着技术通过调节主体的行动和知觉,形成一种对主体进行规训、管理和矫正的权力结构。他提出的“非人本主义”的路径正是反驳了海德格尔“人本主义是源自动物性”的观点,认为源自动物性的人是可以被塑造、被培养、被构成、被规训的,人性是可以被技术物道德化的。印章的调节作用正是基于维贝克“技术—道德物化—个人”的模式,从调节权力主体的道德决策和行动开始,到调节权力阶层的道德决策和行动,最终调节权力结构呈现出的道德行动和结果。

除政治的权力关系外,将审美的属性引入技术后还产生了另一种艺术的权力关系。一方面,印章象征的王与官、官与官、官与民的政治地位的差异显示出一种阶层化的权力关系,权力通过物质环境以技术调节的样式来产生影响,权力关系通过技术物塑造权力主体、发挥作用。另一方面,印章权力的下移使更多人拥有话语权,有些权力开始突破政治范畴而存在,审美和艺术使权力结构不再单一表现在政治方面。将审美引入伦理学的领域后,艺术被认为是技术,技术包含技能和审美,维贝克分析了海德格尔和福柯关于艺术与技术的关联的差异后,受福柯的启发,认为艺术积极地与现实世界交互,通过质料、样式和设计的生产性交互强调出另一种权力结构。印章“设计”和“风格化”的实践方式使主体产生多种样式,雅与俗的艺术价值成就了这一权力结构,“为善为美”成为其新的追求,宋代的文人治印及明清的篆刻艺术更为突出地体现了这一点。

2.道德化物的技术自主和技术赋权

权力的下移赋予了技术物更多社会化的含义,主体不再是简单的颠覆与对立,而是参与,在“统治者”的语境中寻求自我的塑形,[18]产生“风格化”的主体样式,印章不再是简单的道德工具,而是产生新审美、新应用和新社会准则的自主技术物。但这种趋势因人类活动的复杂性变得不可避免,并不都是恶化的,也无需刻意引导。

印章的发展史中出现了几次较为明显的技术自主和技术赋权现象。第一次表现在进入阶级社会后,秦始皇制定了一系列尊君抑臣的制度,规定只有皇帝一人的印章才可以称玺,以玉为之,“群臣莫敢用也。”[19]这一时期印章称呼的变化实际上表明了印章将突破财物的封识标记作业而主要用作政治地位的表征和权力的运行,这一社会准则延续至今,印章依然以政府公务应用为主,其余次之。第二次技术自主始于宋代诗画的兴起,技术赋权给文人墨客,他们以印章作为艺术鉴赏的工具,用于诗画品鉴、题字钤印。一些文人收藏各类印章品玩,甚至将室名、别号等都刻入印章,用于笔札,哲学美学与文学紧密联系起来。第三次则表现为印质的改变带来的篆刻艺术的发展。篆刻艺术始于春秋,经过宋代米芾及元代赵孟頫、王冕等书画家的创作后,直至明朝中后期终于迎来了流派纷呈的鼎盛局面,印章衍生成为浓缩篆刻、书画、金石、审美学问的方寸之物,形成了极具规模的金石学和印学体系。

技术道德化带来的这种技术自主不必然对自由构成威胁。然而,技术批判者往往站在技术自主的立场上片面地关注技术带来的社会后果,认为技术的引入起了反作用,实际上,技术批判者正是忽略了技术的创造性实践,忽略了技术的无法预期还包括无视技术、拒绝使用技术、不同于设计者设想的那样使用技术。若个体存在“拒绝的意愿”而排斥使用技术物,那么技术物就会失去它的所有意义,但道德化物的技术自主和技术赋权现象显然是基于“不同于设计者设想的那样使用技术”,维贝克认为只要使用技术,道德物化就会实现,设计可持续的技术物有益于技术与使用者整合,技术自主和技术赋权后的技术物不仅依然起到调节道德的作用,还能够带来意料之外的相关道德影响,甚至在新创设的情境中为我们处理道德困境提出更多解决方案,这些创新的技术实践无疑是有益的。

技术伦理学聚焦于人而非物,是“一种基本的误解”,事实上,人与技术都发挥着重要的作用,在交互的体验中构建现实、指导实践、调节道德,技术也是负载道德的,事物也是人类的尺度。印章作为道德化的技术物,始终是一种对他者行为和权力关系产生影响的安排或装置,技术自主也始终赋予一个道德维度,帮助塑形个体的存在、道德与责任,调节个体的决定和行为,促进个体对现实世界的体验。

四、结语

维贝克主张的“道德物化”观念正是人与技术物的复合意向性产生的道德调节的作用,技术不是操纵行为、统治社会的工具,而是提供道德維度的伦理学装置。从这一角度看,技术是负载道德的,整个社会的道德问题不会面临失守,反而会因此提高,更加规范。以印章作为符号的权力结构在其调节中发生着变化,重要的问题不再是讨论技术物蕴含何种道德,而是如何理解与设计物的道德,利用技术物调节行为。对印章的道德呈现与技术伦理的思考,将为我们更透彻地理解技术物的设计及其背后的权力分配提供一条新路径。

【作者简介】

林 喦:渤海大学新闻与传播学院教授。

朱 晶:渤海大学新闻学硕士生。

注释:

[1][3][4]萧高洪:《中国历代玺印精品博览》,江西人民出版社,1995年版,第478页,第481页,第16页。

[2]蔡楷:《青花瓷“护封”印章》,《陶瓷研究》2016年第1期。

[5]郭志菊:《传播学视角下的中国古代印章》,《内蒙古大学学报》(哲学社会科学版)2008年第5期。

[6]席兴利:《中欧古代印章文化考略》,《中国书法》2017年第4期。

[7]罗随祖:《中国古玺印赏鉴》,《收藏家》1994年第2期。

[8]徐拥军、陈百华:《古代印章社会功用考略》,《档案》2002年第4期。

[9]陈师道:《后山谈丛·卷三》,见《宋元笔记小说大观》,上海古籍出版社,2001年版,第1598页。

[10][12][13][14][15][16][18]〔荷兰〕彼德·保罗·维贝克:《将技术道德化:理解与设计物的道德》,闫宏秀、杨庆峰译,上海交通大学出版社,2016年版,第53页,第20页,第113页,第124页,第121页,第12页,第91页。

[11]刘铮:《技术物是道德行动者吗?——维贝克“技术道德化”思想及其内在困境》,《东北大学学报》(社会科学版)2017年第3期。

[17]朱振明:《福柯的“话语与权力”及其传播学意义》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018年第9期。

[19]董俭:《漫谈我国古代的官印》,《档案学通讯》1995年第4期。

(责任编辑 杨 雪)