云端社群:虚实泛化中的关系研究与模型探索

2021-07-29张成良王国芸

张成良 王国芸

摘 要:在移动媒介发展、成熟并形成融合传播生态之际,时空格局不再是彼此分割状态,而是呈现出高度融合一致的情境状态。人以社群化的状态存在于现实与虚拟的场域,在虚实穿梭中带有各自时空的特性并持续为新的时空环境注入生机,由此形成具有动态变化属性的、代表新型社会关系的云端社群。云端社群改变了梅洛维茨的“媒介情境论”中对因时空拼接而造成地域消失的观念,而作为融合时空中的地域标志而重现。云端社群代表了当下人们的生存感知空间和社交关系状态,其存世方式可用泡沫圈群模型来表征。

关键词:媒介情境;云端社群;虚实;关系

中图分类号:G206 文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2021)06-0161-06

智能媒介的发展引发了社会交往方式的多重变革与调适,从时间与空间的关系变革到血缘、业缘、地缘关系在虚拟与现实之间的不断串接和相互影响,再到客体消失、主体强化,现实的社交关系经过智能媒介的多重过滤后,出现了多元主体在不同的时空和不同社会关系中不断变换身份的动态呼应。曼纽尔·卡斯特提出了“流动的空间”的概念,将现实中的空间距离以数字的形式软化为液态之后再变换为虚拟矢量标度距离①,社会化交往基于地缘和血缘的状态被打破,转而以网缘状态重组。然而网缘当中既涵盖着现实社交关系,又孕育着新的社交生态。在万物皆媒的今天,人们的衣食住行全部嵌入了智能化的内容,那么人与智媒之间的交往是否会影响人与人之间的社交关系,人与虚拟主体和虚拟客体间的关系又将怎样定位?这些都成为需要研究的问题。

一、互联网环境中社群的“虚”“实”想象

过去由于时空而衍生的经济活动,逐渐分化成具有仪式化特征的两大想象社群,分别是“民族”和“消费大众”。随着现代新兴媒体技术的发展和时空概念的延展,不论民族还是市场,成员不可能同过去一样面对面交往,社群的边界在发生着变化。②到了智能媒介时代,以往人类学研究的“族群”概念逐渐归入“民族”范畴,而今天研究者所指的互联网时代的虚拟族群,已经与“民族”属性毫无关涉,是一种区别于以上两种想象社群的新型社群,它强调在互联网影响下形成的共同心理、行为特征与文化属性。③至此,社群中的人将拥有两种主体身份:一种是现实中的人,一种是虚拟中以人的精神属性所形塑的“人”。

互联网中虚拟群体自组织的形成方式有两个途径——围观和景观。围观是网络传播中的临时性集体行为,它关注的是焦点事件或人物,通过信息加持和意见反馈而达成;景观是互联网群体传播中的一种特有文化“仪式”,通过“仿真”和“拟像”遮蔽了原始的真实,转而成为情绪、意义的弥散,而非信息传递的意识形态环境。④但不论何种方式,均无法跳脱群体的存在,它是基于社会关系的社群存在⑤,其群体化的象征可以看作是认知的建构过程。

关系研究是近年来受到广泛关注的一个研究领域。智能媒介时代,受时空维度转变的影响⑥,媒介环境内的关系呈现方式更趋多元,但其概念的界定仍趋于模糊,多数时候以小群体、圈子为主,边界不明,分类不清。若将关系研究以时空分割,研究互联网当中的虚拟社群,必然脱离不出媒介场景转换的视角。在此背景下,智能媒介与现实空间共生致使关系缔结受到社会资本、文化资本、技术应用等因素影响而圈子化。⑦在这些因素的影响下,圈子所呈现出的状态与现实空间的社会关系十分相似,因此我们将从媒介场景转换的视角出发,研究互联网中的群体关系在“虚实”转换中的存续与变迁。

“虚”与“实”从具象化的思路来看,实际是社群在场景中的切换过程。这其中有平移、镜像,也有场景融合之后的重新适配。平移属于微观个体的日常表现,镜像属于中观的关系建构,场景融合适配则属于宏观的社会文化心理的变化。⑧梅洛维茨关于情境的研究便源于社会关系⑨,他认为现实与电子媒介存在一种边界消融的现象⑩,这种由地域区隔或文化区隔所建构的行为壁垒最终被电子媒介打破,因此将这一发现指称为“消失的地域”。智能媒介时代,随着现实与虚拟间泾渭分明的状态被打破,互联网的高维度特征与社会角色的多元决定了低维度呈现的复杂性B11,高维特征的低维实现导致社群间价值认同的异化,不同社群间受社会行为影响,因社会资本的获得、文化形态的呈现和个体惯习的维系而呈现不同的角色期待,这种复杂化的社群形态便“延异”成为“云端社群”。

二、从社群到云端社群:边界的重构与再消失

社群在传播学中体现为群体与组织。传播学中针对群体传播与组织传播的研究,以是否存在共同性的目标和规范化的管理作为界定标准。群体相较组织来说更为分散,建构具有随机性的特征,而组织中的每一要素均嵌合于系统环境中。社群特征随时空技术的发展而不断变换语境,比如在当下的媒介融合环境中,组织与群体之间的关系就不再泾渭分明,虽然概念上的所指各有意蕴,但在新媒体语境中组织和群体的影响留存在互联网记忆中,具有交互的涵括性。B12“社群”(community)一词在未被概念化之前可被理解为社会群体,在学术研究话语广泛采用后,所指范围被逐渐缩小,边界则更趋清晰化。

社群可以看作分享型社会媒体的分支。这种媒体范畴涵盖甚广,一方面作为媒介或利用媒介技术不停地汇聚流言、交流八卦,另一方面溯源到人类祖先灵长类动物时期,“社会脑”是人类发展至今引以为傲的语言天分的源头,这也决定着此种分享型的群集能够一直维持下去。B13更多学者倾向于认为,社群是一种基于自然意愿(精神或情感)所结合的人际关系,其存在着社群内部的分工、协作与讨论。B14社群的使用开始与亲密、和谐的人际关系缠绕在一起,始于19世纪末期社会学的萌芽,它意味着社会形态重塑方式的开启。自此对于社群讨论的重点不再囿于地理区位,而是趋向于更加广泛的社会网络关系。B15

由此,社群从一个地域性社会群体的泛指概念发展出语义丰富的所指,其概念的边界和所涵盖的范围变得清晰起来。在智能媒介时代,社群也因應技术变迁区分为现实与虚拟两级,其中互联网空间中的社群被称为虚拟社群。根据现实族群的人类学概念,有学者界定虚拟族群的范畴,认为虚拟空间中社群并不是单纯的互动共同体,而是将那些存在联结关系但散布于互联网空间的社群称为虚拟族群。B16由此可见,社群是历史和媒介发展演进过程中的产物,因其形态庞杂、存在方式多元,特别值得一提的是,在与智能媒体结合之后,社群显示出更趋复杂模糊的特点,因此本文以云端社群的概念指称智能媒介时代的社群,以形成明晰的概念边界。

云端社群是指现实与虚拟互相浸润之后的泛社群状态。云端社群以社交媒体为主要寄寓平台,微观至三人及以上的微信群、QQ群、微博超话、话题评论区,宏观至整个微信朋友圈、QQ空间、微博、豆瓣等具备互动功能且按区域划分的人群,因现实人际关系延伸、日常生活需要、舆情事件探讨、文化圈群汇集等原因呈现有机留存的群体样态。

云端意向来源于互联网和气象的混合想象。文森特·莫斯可(Vincent Mosco)认为,“云是文化史上最令人回味的图像之一,因为它们是所有人日常生活的一部分”。云这一意象可作为一种具有广泛包容性的隐喻,在其本身性质呈现空间的不同样式聚合与匹配意义(如高积云、卷积云等,不同形状代表不同的天气预测状况)之外,也往往被形容为几代人之间以时间轴绘制的人与人之间的关系。B17在此含义的背景之下提出云端社群的概念,用以形容基于互联网形成的包容性甚广、与现实关系复杂的数字社群,也因此,研究者往往忽视社群的概念起源,而更为关注社群形成的过程以及社群的状态和特点。

从个体感知域来看,从社群到云端社群,是具身感知到具身体验的演进过程,其特征是具身意识化的存在。从群体社交域来看,云端社群与一般意义上的现实社群即圈子和虚拟社群的关系较为复杂,介于二者之间,同时又兼具二者的特点。网络本身的虚拟性致使网络社群一脱胎便被赋予虚拟属性,因此网络社群又称虚拟社群。而云端社群既包含以情感、利益、兴趣等形成和维系的特定社会关系模式的人群聚合,又具有互联网的虚拟特性,因此介于两者之间,是两者关系的聚合。

三、从传播到泛传播:云端社群的模型建构

在塔尔德的传播技术观中,发明和模仿是基本的社会行为,有发明才会有模仿,有模仿才会催生新的发明。B18基于这一理论的隐喻研究并不少见,不论是麦克卢汉以身体的功能延展探索传播的原理、地球村概念的由来,还是对其他跨学科知识的借鉴,都属于隐喻式的理论建构与创新。

1.互联网的时空多维性与泛传播观念的兴起

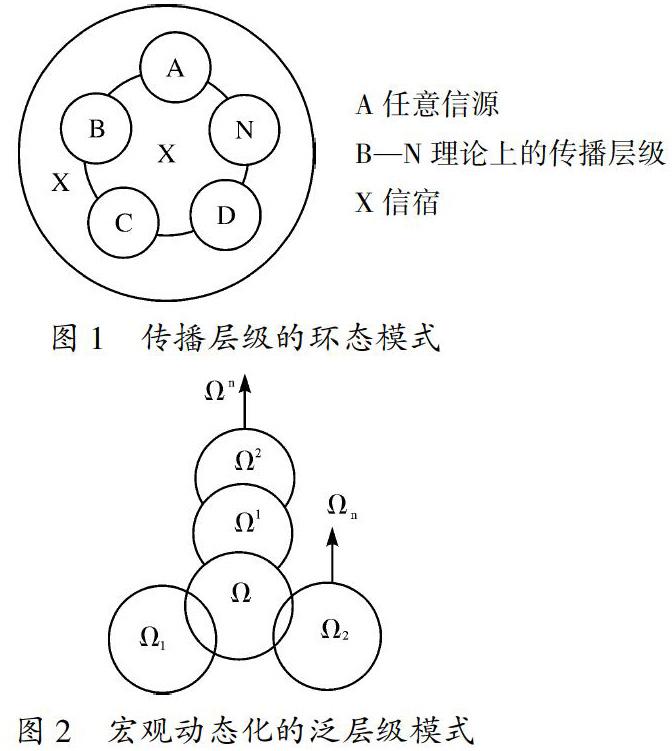

在网络传播模式研究中,学者杜骏飞提出一种“泛传播模式”,他认为网络传播改变了传统中介层级在信源与信宿之间的作用,将传统的二级或多级传播变成了不确定的泛层级传播,线性的、双向的、明晰的大众传播模式演进成非线性的、多向的、混沌的泛传播模式,并在此基础上提出泛传播模式。B19

该模式提出了网络传播从链式(见图1)到环态(见图2)的发展模式,从共时性角度提出了宏观动态的传播过程。模型认为共时性网络传播可以通过环态泛层级传播描述出来,而站在历时性的角度,则是一种无法描摹的发展与变化过程。基于此,我们在考察云端社群的发展过程时,发现共时性和历时性是坐标轴上的两条从零点出发无穷正向延伸的垂直作用线,两者的互动会形成一个混杂场域,云端社群便生发于这一场域中。

2.互联网“多棱镜”化及其属性驱动下的媒介赋权

考虑到移动互联网的复杂属性,我们根据学者吴靖提出的“晶体”概念B20提出多棱镜模型的隐喻概念,认为互联网同样作为入口多元的复杂空间,其颗粒形态并不突出,相反更像是晶体聚合而成的“多棱镜”,实现光的反射、透射和色散。多棱镜的意向是指由多个不规则平面相交组成的透明体,可以改变光的传播方向但不改变光的性质,可将复色光还原,即光的色散。将多棱镜比作移动互联网,是一种媒介属性的赋权,不规则平面象征着不同的空间维度,经过这一复合多平面的反复折射,原有的社群结构会发生裂变,形成适应多维度空间的新的社群结构。

多棱镜结构的移动互联网并不会改变个体在现实和虚拟世界中的人际生态区位,反而会在多次交流环境中辨析其复杂关系而呈现出诡谲多变的社群关系互动。差序波纹通过多棱镜的折射,会被解读和透析出不同的光带,如家族式社群关系中,血缘的强关系透射出单色的血缘“光”,这无疑忽略了社交活动的表演行为,真实呈现个体的自由特征。与之相对应的,在陌生人社群中,这种以共同目标或是爱好组合成的社群,单色的兴趣“光”抑或保持不变,抑或表现出与此目标或爱好相关的行为;而对于朋友圈、微博等公开领域,在熟人或是陌生人均可在线沟通的情况下,所折射出的便是复色光,多数人会选择相对安全的保护色来表达诉求或观点。

3.差序格局在互联网环境下的适应与改变

媒介环境学派对于时空观的探讨始于英尼斯(Harold Adams Innis)时期,其传播偏向论影响甚广。差序波纹实际上可以看作一种空间偏向的社群隐喻。差序格局源于费孝通先生对于现代中国人的社会关系理解,呈现出一种空间的延展性与复杂性,生活于社群内部及社群之间,存在着由近及远的关系递弱效应。

费孝通在研究现实生活中人与人的关系时提出,在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去,是私人联系的叠加,社会范围是私人联系所构成的网络B21。这是存在于现实生活的人际关系,亦称为“圈子文化”,在此以差序波纹的形式存在。但在复杂的智能媒介影响下,简单的二维关系已不能完全涵括复杂社群关系,如社群间存在的区隔作用、社群的形成过程与动态消逝、社群的整体特点等都无法在差序波纹中体现出来。

相比差序格局产生的现实空间,虚拟空间体现出一种另类的反身性。通过镜像作用实现网络空间中的自我认同,这当然不是导致人主体缺失或形成多重人格的诱因,而是从多个渠道实现人的主体地位的自指。B22因此,虚拟社群与现实群体实际上是共存于同一时空之下的链接式虚存,链接点为人的身体,而人的思想、意识和行为则可以同时在虚拟和现实之中显现,这种具身传播将人体作为虚拟社群入口。虚拟社群的存在使得社群间人际关系趋于更加复杂的重构,在社交媒体这个具备多元交流方式、多重互动模式、多方运作平台的环境中,社群的虛拟性不足以抵消人作为重要交流主体的内容叙事。虚拟性更强调与现实世界的二元对立主张,但事实上从人的角度考量,其虚拟性显然还不够完备。

如果说差序格局是二维层面的社会关系隐喻,那么在鲍曼将互联网“液化”后,这种二维的关系实际上可以重新找回液态的寄居之所,关系的随时松绑与消解让社群开始流动起来B23,于是在这样的二维与三维的交互作用下,为表达社群在虚拟环境中结合与消散的过程及其状态,本文提出“泡沫”社交的隐喻概念。

四、虚拟与现实间的交互嵌套:泡沫圈群模型

在社交关系研究中,人与人之间的关系常被以网络的形式加以描摹,最典型的便是社会网络理论。英国人类学家布朗认为,社会是一群行动者、这群行动者之间的关系以及这些关系所构成的网络结构的连接,其中,点代表个体行动者,线代表关系,点和线所组成网络构成关系的情境。在社会学中,社会网络这一概念最早是对社会中人与人之间各类复杂关系的隐喻表达,将人与人的关系比喻成网状结构。在时空交错复杂的互联网中,社会网络的构型让渡于赛博空间,云端社群的实质成了缺少知觉和具身的景观社会。B24

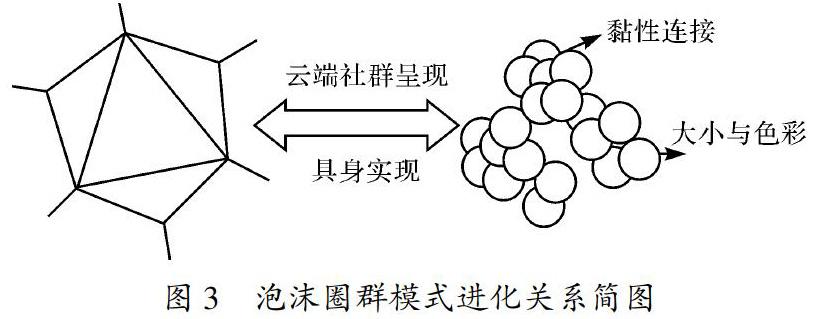

综合上述分析,并基于虚拟与现实融合的“云端”表述,便可建构从虚拟到云端的“泡沫圈群模式”,其进化逻辑如图3所示。

泡沫圈群模式是在既有的社群研究语境下,借鉴了杜骏飞的泛传播模式理论,将各泛层级视作可折射透光的泡沫,将共时性形态和历时性泛层级泡沫圈群化,针对社群内涵和所指存在理解缺失的问题,通过具身传播的回归与场景的复融合得以实现。复融合指在互联网实现现实与虚拟融合之后又反向与现实再次融合的二次融合过程,在复融合之后会形成更趋复杂且带有互联网性质的进化空间。其主要揭示的是从人际社会环境到多元互联网环境,再到有着瑰丽变幻色彩的泡沫圈群的云端社群的自组织生成过程。

1.云端社群泡沫圈群模型的三重维度

作为一种隐喻模型,云端社群呈现出一元平面模型到多元立体结构,再到多元复杂系统结构的演进过程。从模型各个断裂的分解点来看,主要分为三个部分:代表着现实时空差序格局中差序波纹、移动互联网复杂维度的多棱镜和代表云端社群特性的泡沫圈群,整体上生发出三重维度,即时空维度、身体维度和社群维度。

透过时空维度,泡沫圈群模型本质上表征的是社群时空观的变化。媒介时空中的社群显示出时间与空间的恒一性特征,泡沫的形成与裂解成为时空存在或消失的具象化表达。从作为社群变迁的媒介形态来看,智能媒介既具备了互联网空间的高维度性,又因其在现实空间的可折叠性,形成具有流动性的高维空间,即吉登斯所说的时空压缩,加之互联网内部的时空一体化特征。B25

从身体维度看,泡沫圈群模型象征着智能媒介时代人本主义和身体的回归。“人类有身体,科技让我们与身体的距离越来越远”B26,伴随着VR、AR等带有现实情境的技术而生,从模型的落点出发,透过泡沫圈群落点中的人,不管是多棱镜的前端(差序波纹),还是末端(泡沫圈群),折射光不管射向何处,都改变不了人作为主体的主观能动性作用。

从社群本体的维度来看,多棱镜泡沫圈群模型建构起社群关系的一种新理解维度。在泡沫圈群中存在着种种因现实和移动互联网高维时空影响的新特性。从统计学视角来看,泡沫圈群中的人数永远小于自然环境人口数。截至2020年12月,我国网民规模为9.89亿,互联网普及率达70.4%。B27泡沫圈群的主体仅指互联网与现实嵌合的网民。泡沫圈群的基本形状形似差序波纹,但其运作不靠传播力的外在推动,而是依靠泡沫间的黏性和色彩的匹配度,即自组织性征来完成。互联网环境中,人际交往实际上是个人在社会活动中前后台的叠合表现,人将自己的社会表现置入网络,人际交往中前后台就失去了可供参照的界限。若将社群间的关系看作泡沫边缘的关系,那么社群边界便重塑了互联网新的前台与后台。其中,泡沫的黏性决定了社群间的关系强度,色彩决定着社群中的文化多样性,其延宕时间即为社群的存续时间,有些社群转瞬即逝,有些则稳定持久。

2.多元認知范式下云端社群泡沫圈群模型的特征

泡沫圈群的提出以及多棱镜透视下虚拟与现实的交互与融合重构了认知地带,在这个地带中交流无障碍,文化无隔界。互联网与现实之间的区隔从一般意义上显示屏分出的屏内外虚拟与客观世界,到多棱镜泡沫圈群模型中即时社群、线上线下一体化社群的建构,既有的认知范式被打破,融思想、文化、认知为一体的云端地域全面亮相。

需要指出的是,泡沫圈群中的泡沫存续或与“超时间”相关。智能媒体本身就具有“超时间”意义,它不受物理意义上时间或时段的限制而成为全时和无时不在的传播。B28因此,超时空传播象征着时间概念的认知革命,在这里,时间不仅作为固化的意向象征人类生命的延续,同时还象征着空间流动和无意识的流动。除了基于种种线索的想象,互联网的高维时空性为我们提供了新的超时空认知基点,超时空借此掩藏于互联网高低维度时空的各种褶皱中,因无意识的无休止流动,掩存的种种时空碎片不断纠缠在一起,浑然一体。这也是云端的掩藏特性之一。

基于上述特性,我们发现云端社群间的关系赋能主体形成深刻的社会群影响。梅洛维茨在研究电子媒介地域消失的过程中,将个体的体验作为逻辑起点,以场景的划分来区隔主体间性。但在当下,这种情况似乎发生了变化:个体与电子媒介之间不再嵌合于将其分属两端的电子屏幕,那种现实虚拟完全分离的状态已同步为融合的云端状态,此时个体形态不再独立存在,而是以社群认同的方式同频共振。因为个体社会角色的复杂性,导致同属于共同群组的个体会叠加于群组,即同一个体在共同群组中重复出现,同时共同群组中的交叉个体间具有强关系特征,即彼此相熟,这就构成了可以关照对方日常角色转换的对照型个体存在。

五、结语

本文在既有理论文献的分析基础上,结合虚拟与现实的关系想象,提出了云端社群的概念,在考察云端社群运行特征时建构了多棱镜泡沫圈群模型,根据泡沫圈群模型的特征与社会影响,归纳出如下结论。

第一,云端社群既是智能媒介环境下虚实泛化的结果,也是造成虚实泛化的原因。云端社群意味着群体关系的线上线下互动融合,符合融合观的建构理念。虽然存在虚拟和现实之分,但在两者之间寻求单纯的虚拟社群和单纯的现实关系根本不可能存在。云端社群与场景和场域的关系是待发掘的新景象。

第二,云端社群概念的提出,代表了智能媒介中一种开放自由的心态。“云端”代表了风云变幻、似有若无、形态各异的奇观,不受限的社交本就存在,只是为规范化的约定形态所桎梏。在此,云端也代表着一种对现实与虚拟二分定律的打破,很多时候专业主义崇尚自由,这并不意味着不守规则的胡作非为,而是一种释放自然社交天性的开放心态,互联网赋予了这样一种技术特性。

第三,泡沫圈群模型作为云端社群运作机理的形象化隐喻,将现实与虚拟的交融泛化过程清晰地描摹出来,其中多棱镜象征互联网的高维复杂性,泡沫圈群象征云端社群的隐喻中仍有许多未尽之意,如差序波纹、多棱镜与泡沫圈群三者之间的空间关系分布。

第四,云端社群代表着技术与身体的替代性表达与互动关系,这也是虚实泛化之后的结果,虚拟部分的主体交互过程本身便作为技术实践的一部分,因之具备了现实人类主体的特性,呈现出一定的复杂性,这也是媒介环境学理论发展的未来趋势,即技术与身体的替代性嵌合所建构的新环境。

不论是关乎社群的探讨,还是对于媒介环境学的发展,都可视为一个历史演进中的问题。社群在商业逻辑之下被不断地提及,学界研究关涉则微乎其微。实际上学界与业界的交互融合实践,强化业界的应用与创新逻辑,运用学界的严谨致思逻辑,建构系统性的共生关系,这便是云端社群理论与实践发展的未来之路。

注释

①[美]曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九等译,社会科学文献出版社,2006年,第504—512页。

②[以色列]尤瓦尔·赫拉利:《未来简史·人类简史》,林俊宏译,中信出版社,2017年,第2061—2068页。

③B16彭兰:《智能时代的新内容革命》,《国际新闻界》2018年第6期。

④隋岩、曹飞:《从混沌理论认识互联网群体传播特性》,《学术界》2013年第2期。

⑤刘煜、张红军:《遍在与重构:“跨媒体叙事”及其空间建构逻辑》,《新闻与传播研究》2019年第9期。

⑥张成良、王国芸:《融媒体时空建构中的关系偏向与智慧连接的生成》,《北方传媒研究》2019年第5期。

⑦彭兰:《网络的圈子化:关系、文化、技术维度下的类聚与群分》,《编辑之友》2019年第11期。

⑧黄丽丽、冯雯婷、瞿向诚:《影响虚拟社群信息分享的因素:多层分析视角》,《国际新闻界》2014年第9期。

⑨周勇、何天平:《“自主”的情境:直播与社会互动关系建构的当代再现——对梅罗维茨情境论的再审视》,《国际新闻界》2018年第12期。

⑩何梦祎:《媒介情境论:梅罗维茨传播思想再研究》,《现代传播—中国传媒大学学报》2015年第10期。

B11B28张成良:《融媒体传播论》,科学出版社,2019年,第146、142页。

B12孔倩:《从微信的互动模式看互联网群体传播的互动心理》,《现代传播—中国传媒大学学报》2020年第5期。

B13[英]汤姆·斯丹迪奇:《社交媒体简史:从莎草纸到互联网》,林华译,中信出版社,2019年,第20—33页。

B14黄彪文、殷美香:《在个体与集体间流动:论虚拟社群的参与动机与交往基础》,《国际新闻界》2014年第9期;H. Rheingold. The Virtual Community: Home-steading on the Electronic Frontier. Cam-bridge: MIT Press, 2000, p.24;蔡騏:《网络社群传播与社会化阅读的发展》,《新闻记者》2016年第10期。

B15翟本瑞:《从社区、虚拟社区到社交网络:社会理论的变迁》,《兰州大学学报》(社会科学版)2012年第5期。

B17[加]文森特·莫斯可:《云端:动荡世界中的大数据》,杨睿、陈如歌译,中国人民大学出版社,2017年,第207—221页。

B18易星星:《塔尔德基于传播技术观的公众理论研究》,《传播与版权》2018年第6期。

B19杜骏飞:《泛传播的观念——基于传播趋向分析的理论模型》,《新闻与传播研究》2001年第4期。

B20吴靖:《复杂系统科学视域下媒介素养“晶体”课程实施路径研究》,新华出版社,2019年,第11—13页。

B21费孝通:《乡土中国》,北京大学出版社,2012年,第80—104页。

B22黄娟娟:《AR技术的虚拟与现实:网络空间之实在性反思》,《当代传播》2017年第1期。

B23李泓江、杨保军:《“液态”理论的旅行及其对新闻学研究的启示》,《社会科学战线》2019年第9期。

B24支运波:《空间殖民、景观社会与国家装置》,《浙江师范大学学报》(社会科学版)2011年第5期。

B25何镇飚、王润:《新媒体时空观与社会变化:时空思想史的视角》,《国际新闻界》2014年第5期。

B26[以色列]尤瓦尔·赫拉利:《今日简史:人类命运大议题》,林俊宏译,中信出版社,2018年,第231—234页。

B27中国互联网络信息中心(CNNIC):《第47次中国互联网络发展状况统计报告》,中国互联网络信息中心网站,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/P020210203334633480104.pdf,2021年2月3日。

责任编辑:沐 紫