涝渍对夏花生光合特性及产量影响

2021-07-29马青荣胡程达李彤霄

马青荣 左 璇 胡程达 成 林 李彤霄

1)(中国气象局·河南省农业气象保障与应用技术重点开放实验室, 郑州 450003) 2)(河南省气象科学研究所, 郑州 450003) 3)(河南省气候中心, 郑州 450003)

引 言

花生是全球重要的油料作物,是我国参与国际竞争的粮油优势品,也是发展农业经济和增加农民收入的重要支柱。然而,花生极易受涝渍灾害的影响,持续涝渍严重影响其正常生长发育,最终导致不同程度减产[1]。随着极端天气气候事件频繁发生,作物遭受内涝的可能性大大增加[2-3]。20世纪80年代以来,我国涝渍灾害呈上升趋势,黄淮种植区夏播作物涝渍灾害风险很大[4]。近年夏花生发展很快,黄淮夏花生种植区域存在生长期降雨量分配不均衡、年际波动大的问题,且在花生产量形成期间,降水偏多形成涝渍灾害而减产,涝渍灾害成为制约夏花生生产的重要农业气象灾害之一[5]。

涝渍灾害使大田农作物根部处于淹渍缺氧生境,从而抑制根系呼吸和养分吸收[6-7],造成植株功能叶片叶绿素含量下降,叶片提前衰老,光合能力下降,叶片干物质积累量减少,最终严重影响农作物产量[8-10]。不同农作物对涝渍的反应不同,且敏感度因生长发育阶段而异,如小麦、大麦在籽粒形成过程中因穗粒数的减少而影响产量最为严重[11-12],油菜抽苔期的产量损失大于开花期[13],玉米对涝渍的反应最敏感的是苗期,其次是拔节期和抽穗期[14-16]。就花生而言,不同发育期遇涝导致减产,除了品种差异外,其减产幅度与发育期、涝渍日数关系密切,花针期影响最大,其次为结荚期,苗期影响最小[17-19]。花生幼苗期湿涝10 d后花生根系生长发育严重受阻,根系变小,侧根数减少[20-21]。花生发育后期湿涝10 d 处理,造成荚果减产30%以上[22-23]。当前大部分研究中涝渍日数设置在10 d以上,10 d 以内的涝渍影响研究相对较少[5]。传统的夏花生耕作方式基本上为直播平作,自2017年秋季河南发生严重涝渍灾害后,豫南夏花生垄作种植面积逐步扩大,占河南全省花生面积1/5左右。除此之外,涉及到耕作方式、致灾水量及涝渍持续日数的研究很少,结合阴雨天气对大田花生实际发生的涝渍持续日数及对产量影响程度尚不明确。在黄淮夏花生种植区,农业生产实际中涝渍持续10 d以内的现象时有发生,说明现有农业气象涝渍监测业务中以土壤相对湿度大于90%,且持续10 d作为渍害标准可能需要根据黄淮种植区域秋粮生产实际进行适当调整[14,24]。因此,根据花生生产实际需求,开展人工水分控制与大田相结合的试验研究,探索10 d以内涝渍日数对夏花生正常生长的影响,确定花生能忍受涝渍的最小日数对减轻因涝渍引起的产量损失有重要意义,并能为管理部门制定合理防灾减灾措施提供参考依据[14],为实现涝渍灾害动态监测预警[25],保障粮油安全和助力产业振兴提供技术支撑。因此本研究以河南夏花生涝渍灾害为研究对象,考虑到花生花针期之前较少出现涝渍灾害,在产量形成期过程中设置水分梯度控制试验,通过测定淹涝后花生叶片光合特性、生物量和产量等,探讨在不同耕作方式下涝渍持续日数对花生产量形成的影响。

1 材料与方法

1.1 试验设计

1.1.1 试验方法

选择2019年6—9月和2020年6—9月两个夏花生生长季,在河南花生主产区驻马店的花生示范田开展试验。土壤质地为粘土。供试材料为河南主栽珍珠豆型花生品种豫花22,具有高产稳产、耐旱耐涝、多抗广适等特点,种植区域辐射到河北、安徽、江西等省份花生主产区。夏播生育期约为113 d,荚果充实阶段约需50 d,饱果成熟期(50%植株出现饱果到大多数荚果饱满成熟)约需25 d[5]。播种密度为每公顷18万穴,行距为40 cm,穴距为15 cm,播种深度为3~5 cm,每穴2粒种子,播期为6月1日。垄作田块垄距约为85 cm,垄高为10~12 cm,垄面宽约为60 cm,双行垄种。

①小区设定:处理小区面积6 m×4 m,小区之间用1.5 m深塑料膜隔开,每个处理水平设3个重复小区。

②水分处理发育阶段:豫花22籽仁产量形成约需50 d左右,将籽仁产量形成过程(荚果期)分前期、中期、后期3个时段,分别从成熟收获日期(从播种第2日算起到113 d当天为准)前55 d(7月30日)、30 d(8月24日)、15 d(9月13日)开始水淹处理[5]。

③水分梯度:涝渍处理时长为3 d,5 d,7 d,9 d,其中平作田块灌水期间保持花生根部地面上积水深度不低于2 cm,垄作田块逐日灌水量与平作田块灌水量保持一致,对照小区和非水分处理期间如果遇到强降水或连阴雨天气过程,用防雨布遮盖试验小区,使土壤水分含量基本保持在田间持水量的55%~80%。

1.1.2 试验处理

A,B,C分别表示产量形成过程前期、中期、后期3个时段,平作与垄作3个时段处理分别表示为PA,PB,PC,LA,LB,LC,对照处理CK与大田保持一致,各时段灌水日数处理分别表示为A3,A5,A7,A9,B3,…,C9。

1.2 试验设计依据

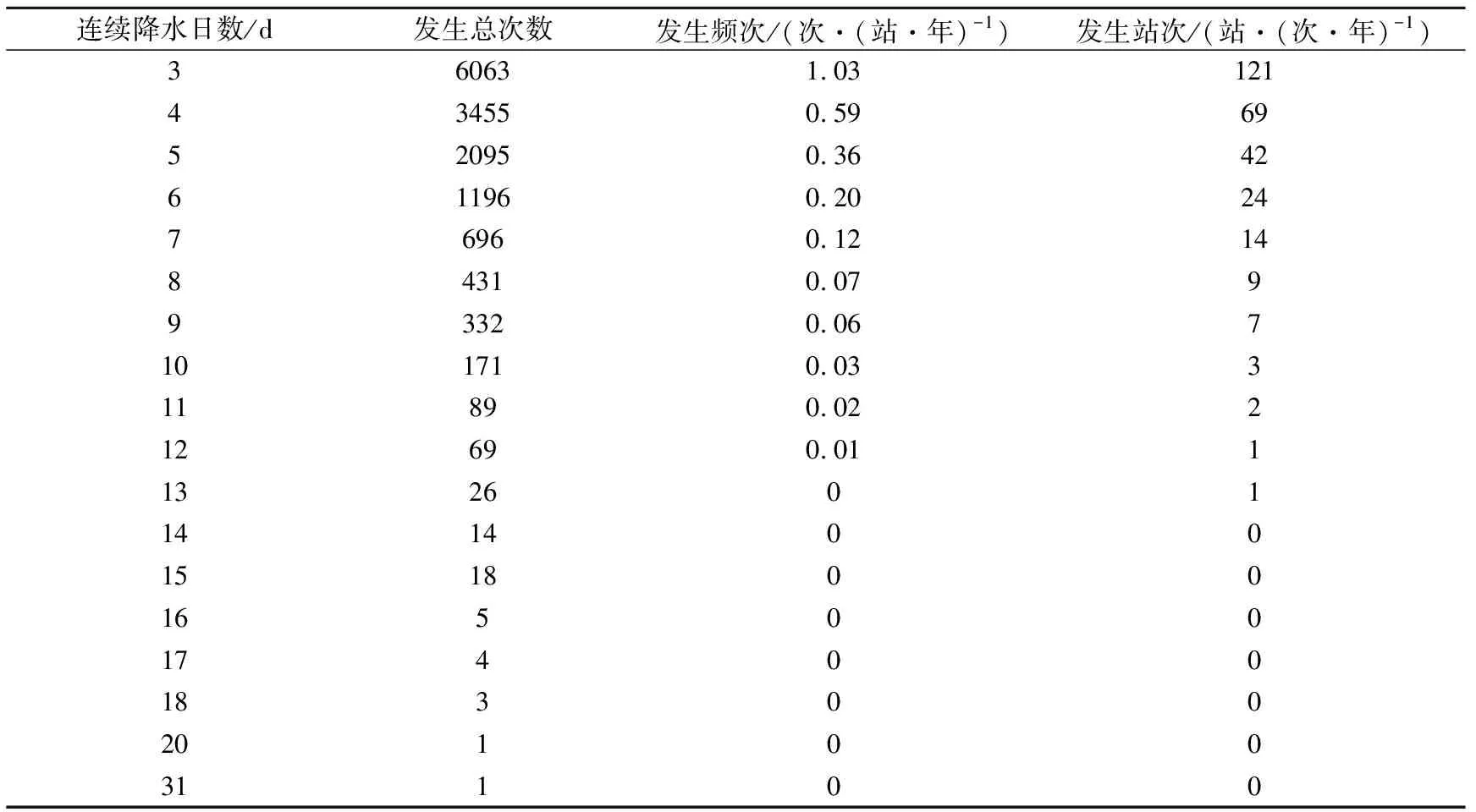

通过河南省气象局资料库数据的提取整理,分析1971—2020年7月下旬—9月下旬118个站点连续降水对应日数站次及每年每站发生的频次(表1),近50年连续降水日数基本上在13 d以内,涝渍处理结束后会持续淹涝或湿渍数日,水分控制试验灌水梯度3 d,5 d,7 d,9 d,基本涵盖了绝大多数大田实际涝渍灾害发生日数的可能性。此外,郁凌华等[26]在黄淮海地区夏玉米生长季内旱涝灾害研究成果显示:黄淮海地区6月干旱较多,7月雨涝发生相对偏少,8月雨涝多发,9月雨涝适中,河南雨涝发生时间正处于夏花生产量形成时期(荚果期)[5]。

1.3 试验测定项目及数据处理

1.3.1 叶绿素含量测定

各处理选5株代表性植株,利用SPAD-502叶绿素仪测量花生主茎第3片展开叶的叶绿素含量。涝渍处理结束后第2日第1次测量,以后每5 d测1次,测到成熟期结束。

表1 1971—2020年118个站点连续降水日数及对应频次和站次Table 1 Number of station-time and frequency of continuous precipitation days at 118 stations from 1971 to 2020

1.3.2 光合参数测定

利用美国LI-COR公司生产的LI-6400便携式光合仪,选择晴朗无云的天气测定花生叶片光合速率。通过内置LED红蓝光源在自然CO2浓度和温度下测量光响应曲线,气体流速控制为0.5 L·min-1,光合有效辐射设置为1200 μmol·m-2·s-1。主要获得包括净光合速率、胞间CO2浓度和蒸腾速率等参数。

选无风晴天于09:00—11:00(北京时,下同)各处理选5株代表性植株,测定各处理花生功能叶片。涝渍处理结束后第2日第1次测量,以后每5 d测1次,测到成熟期结束。

1.3.3 产量结构分析

在收获阶段,每小区取样5株代表性样本,采用0.01 g感应量的电子天平先称取每株地上生物量(含茎、叶)、根干物质质量、荚果干重;观测每株花生总荚果数量、饱果数,计算饱果率;小区收获后晾晒测产,依据密度计算荚果产量,并随机称取500 g荚果分析百果重、百仁重。

1.3.4 受害程度计算

受害程度相对损失率计算公式:

R=(VCK-VWT)/VCK×100%。

(1)

式(1)中,R为涝渍相对损失率(叶绿素含量和光合参数为影响百分率,单位:%),VCK为对照小区测定值,VWT为涝渍处理测定值。

1.3.5 淹涝日数、湿渍日数、涝渍日数判定标准

淹涝日数:植株根部地面上处于积水状态的持续日数。湿渍日数:植株根部地面上没有积水现象,0~50 cm深度土壤相对湿度在90%以上的持续日数。涝渍日数:淹涝日数与湿渍日数之和。

1.3.6 数据处理分析

因后期处理结束后叶绿素含量和光合参数只有2次观测数据,为了使3个时段统一便于资料分析,本研究采用2次同步观测数据平均值处理分析。垄作后期灌水处理基本没有涝渍灾害影响,分析中忽略LC部分。对2年试验数据求取平均值。统计分析采用Microsoft Excel2010和SPSS16.0软件处理数据制作图表,进行多组间的比较采用Fisher最小显著性差异检验,具有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 相同水分条件下平作与垄作涝渍持续日数

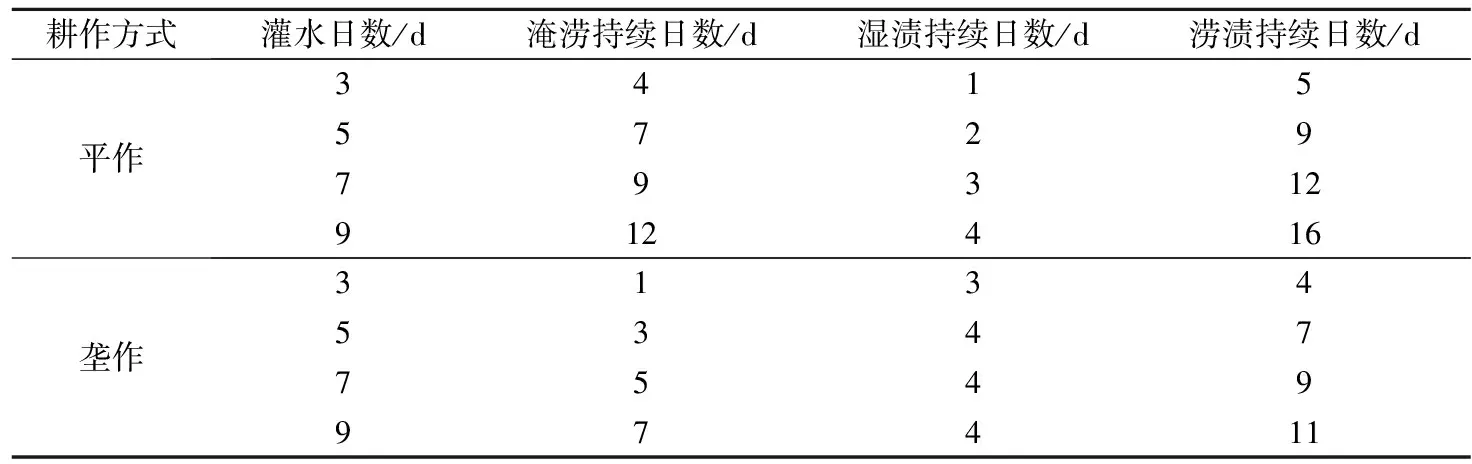

自然涝渍天气条件下,不同耕作方式的田块涝渍持续日数存在差异,对应生物产量、经济产量的影响也不相同。本研究的垄作小区灌水量以平作小区地面上积水深度为2 cm的灌水标准,观测处理小区涝渍持续日数(表2),垄作小区涝渍持续日数比平作小区偏少1~5 d,其中淹涝日数偏少3~5 d,湿渍日数相对偏多。在平作3 d灌水处理下,淹涝4 d,湿渍1 d,垄作小区淹涝1 d,湿渍3 d;平作5 d的淹涝处理下,淹涝7 d,湿渍2 d,垄作小区淹涝3 d,湿渍4 d;平作7 d的灌水处理下,淹涝9 d,湿渍3 d,垄作小区淹涝5 d,湿渍4 d;平作9 d的灌水处理下,涝渍日数高达16 d,比垄作小区涝渍持续日数偏多5 d。随着平作淹涝日数的增加,涝渍持续日数增幅变大,与垄作小区涝渍持续日数差异也越大,且表现为淹涝日数的差异增幅偏大,湿渍日数呈负增长。

表2 平作淹涝灌水量下不同耕作方式涝渍持续日数Table 2 Waterlogging duration under two cultivation patterns with the flooding irrigation amount under flat pattern

2.2 对叶绿素和光合参数的影响

2.2.1 叶绿素含量

叶绿素含量是植物叶片光合性能、营养状况和衰老程度的直观表现[27-28]。由表3可以看到,不同耕作方式下,花生产量形成过程各时期的叶绿素含量变化较大,涝渍情景下花生叶片逐渐出现黄化现象,且随着涝渍日数的增加而黄化失绿加重。总体趋势是平作涝渍影响明显高于垄作,花生产量形成过程各时期的叶绿素含量变化幅度也有差异,涝渍发生时期越早影响越大,其中涝渍处理9 d的叶绿素含量降幅最大,平作A9和垄作A9分别降低30.7% 和17.3%,平作B9和垄作B9分别降低20.6% 和10.6%。涝渍处理3 d的叶绿素含量呈增加态势,为短期涝渍发生引起旺长提供可能。

表3 不同涝渍处理与对照相比叶绿素含量的差异Table 3 Comparison in chlorophyll content between different waterlogging treatments and CK

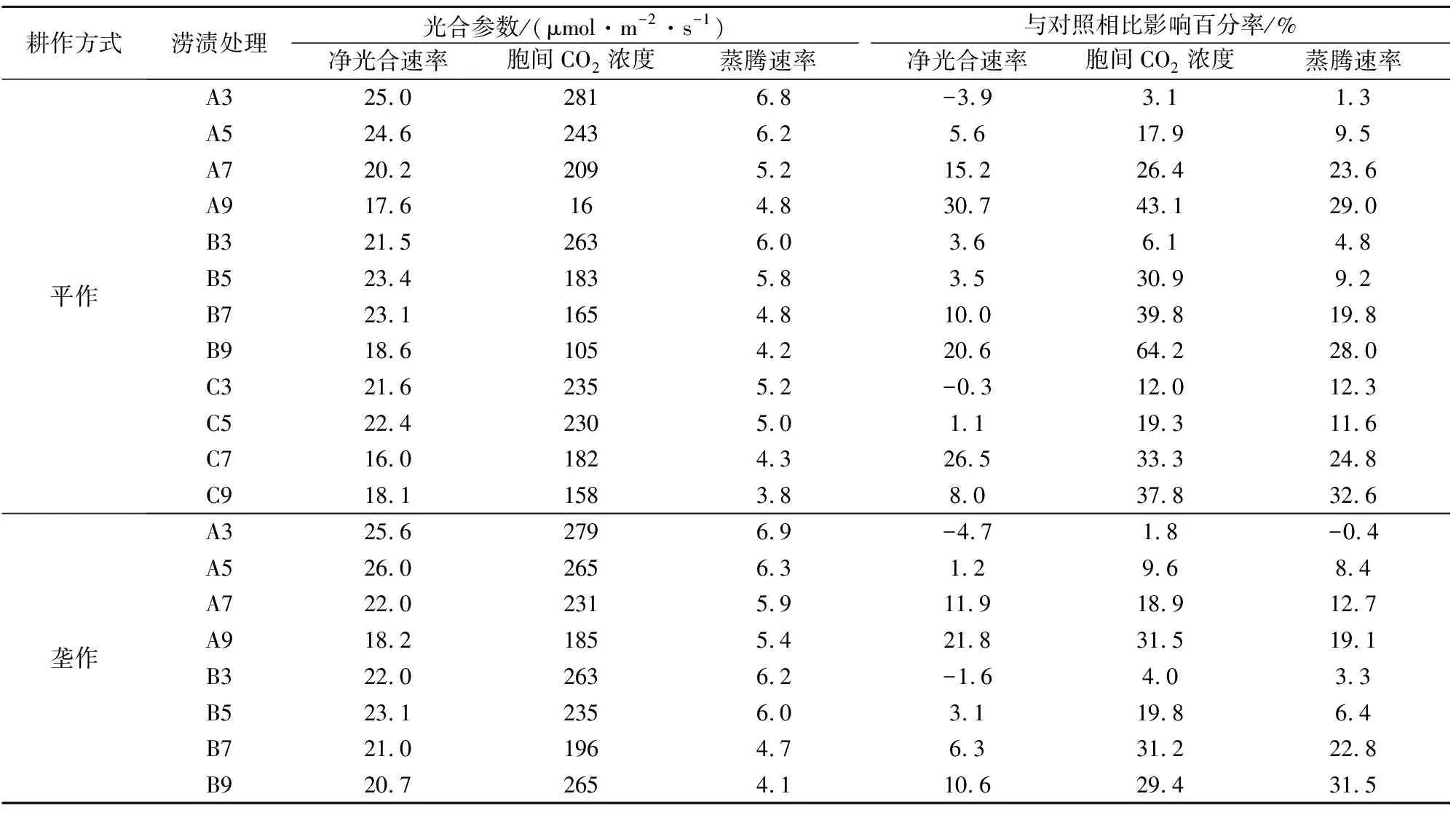

2.2.2 光合参数

光合作用是植物制造有机物的主要途径,也是农业生产的基础,即农作物的产量和质量均取决于光合作用的状况[27-28]。表4光合参数显示,平作和垄作栽培方式下各时期涝渍均显著降低了花生植株主茎第3展开叶片的光合参数。总体趋势表现为不同耕作方式下,花生产量形成过程各时期的光合参数变化幅度也有差异,随着涝渍日数的增加差异加大。

就净光合速率而言,平作A3和垄作A3,B3呈现正效应,分别提升3.9%,4.7%和1.6%,为花生植株茎叶旺长提供条件;平作C3处于基本持平状态;平作C9因处于花生茎叶衰老阶段降低了影响。平作和垄作小区均随着涝渍持续日数的增加而影响加重,在同一耕作方式下距离成熟期越近,涝渍影响下的参数就越小。胞间CO2浓度是涝渍处理水平下变化幅度最大的光合参数,且B9为峰值64.2%,3 d,5 d的涝渍处理降幅相对偏小,类似于其他光合参数的变化幅度,7 d的涝渍处理变化幅度类似于其他光合参数9 d变化幅度。各处理的蒸腾速率影响程度大于净光合速率,小于胞间CO2浓度,总体影响趋势基本一致。

表4 不同涝渍处理与对照相比光合参数的差异Table 4 Comparison in photosynthetic parameters between different waterlogging treatments and CK

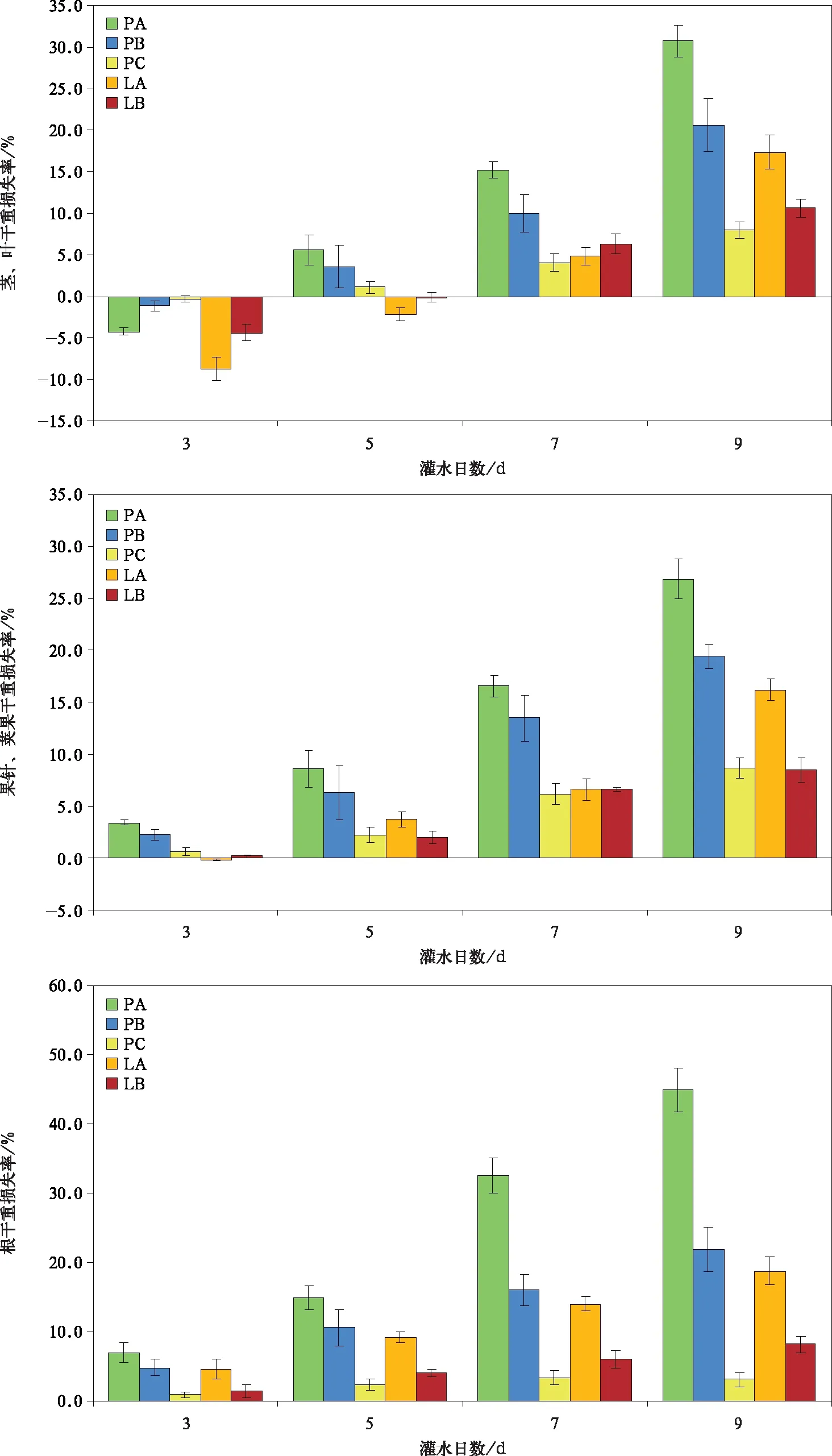

2.3 生物量影响分析

夏花生产量形成时期不同时段涝渍影响不同,且随着持续日数变化而变化,总体影响趋势为平作明显大于垄作,3个时段前期最大,中期次之,后期最小,且各时段均随涝渍持续日数的增加而影响加重(图1)。地上生物产量(茎、叶干重)平作A3和B3呈正效应,不减反增,平作C3与对照处理基本持平,垄作A3,B3和A5,LB5呈正效应,增幅前期大于中期,垄作大于平作3.2%~4.5%。平作5 d和垄作7 d的涝渍处理开始抑制生长,呈负效应,比对照处理平均下降5.8%,平作9 d涝渍处理各时期分别下降30.7%,20.6%,8%,垄作两个时段分别下降17.3%和10.6%。同一处理条件下垄作的损失率是平作的50%左右,垄作A7的损失率相当于平作A5的损失率,垄作A9的损失率相当于平作A7的损失率。

地下生物产量(果针、荚果和根干重)的影响趋势与地上生物产量基本一致,涝渍灾害发生越早影响越大,涝渍持续日数越长影响幅度越大,平作小区的损失率明显高于垄作小区。平作A9损失率最大,为26.8%;平作C3损失率最小,为0.6%。平作中期损失率相当于前期损失率的2/3,后期损失率的2~3倍,垄作中期损失率相当于平作后期的损失率,垄作前期损失率略小于平作中期损失率。根干重的损失率前期、中期、后期3个时段分别平均下降24.8%,13.3%和2.5%,其中根系平作A9损失率高达44.9%,涝渍影响相对损失率最大,垄作7 d和9 d的损失率中期是前期的1/2左右,后期因根系基本停止生长,涝渍影响相对损失率偏小。

图1 不同耕作方式下各时段涝渍处理对生物量的影响Fig.1 Biomass of peanut under waterlogging treatments during each stage for different cultivation pattern

2.4 对荚果产量及产量构成要素影响

大田实际发生的涝渍灾害在垄作栽培方式下会降低减产率,且随着阴雨日数的增加,垄作栽培减少损失效果越明显。荚果产量是花生受涝渍灾害影响程度的最终综合反映。由表5可以看到,在花生产量形成过程的3个时段的涝渍处理中,总体趋势为前期影响最大,中期次之,后期相对影响最小,且随着涝渍日数的增加其对生物产量和经济产量影响加重,且平作影响损失大于垄作影响损失。

表5 花生产量形成时期不同时段涝渍处理对产量及构成因素的影响Table 5 Effects of waterlogging treatments on yield and yield components in different stages

2.4.1 对产量构成影响

不同耕作条件下花生产量形成过程各时段涝渍处理降低了百果重、百仁重和饱果率,说明各时段遇涝均不利于花生籽仁中营养物质的充实,造成籽仁偏小,秕果、空果率高而不利于产量形成。

平作小区百仁重总体趋势为中期影响最大,前期次之,后期影响最小,平作除了A3和B3的涝渍处理影响结果基本一致,B5,B7,B9比A5,A7,A9相对损失率高1.1%~3.0%, B9的损失率高达31.9%,PC的损失率相对偏小。平作C3,C5与垄作B3,B5基本持平,平作C7,C9与垄作B7,B9相比分别偏低1.4%,2.2%。垄作A3和B3呈正效应,分别提高1.3%和0.9%。除百仁重外,百果重、饱果率的涝渍影响损失率趋势等同于生物产量,百仁重损失幅度大于百果重的0.4%~9.9%,且随着涝渍日数的增加损失率差异增大。

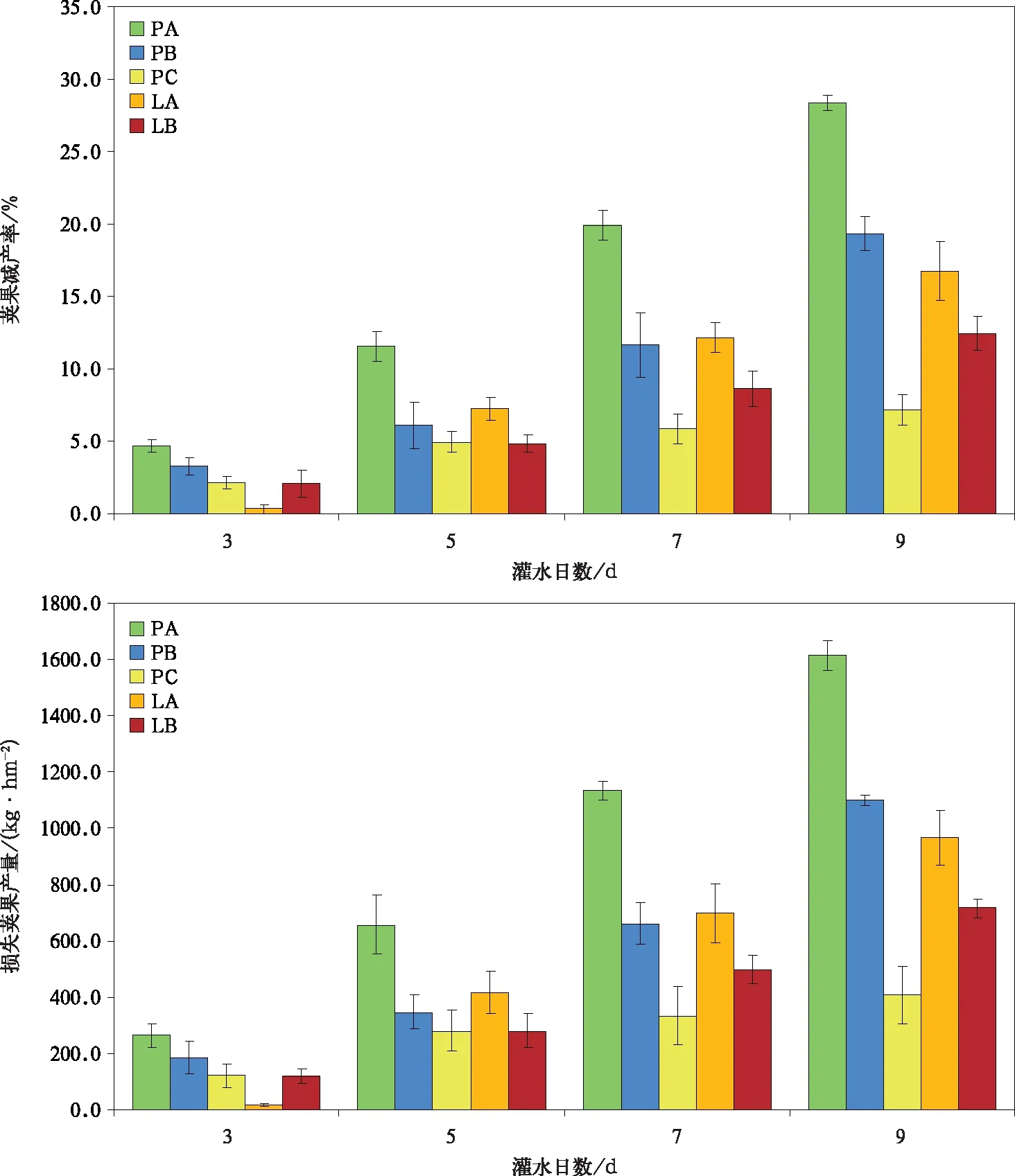

2.4.2 对产量影响

由图2可以看到,同一耕作方式下,除3 d涝渍情景下垄作中期影响大于垄作前期外,其余情景均为前期影响最大,中期次之,后期最小。PA情景下产量影响最为明显,且随着涝渍日数的增加差异显著加大,分别减产4.7%,11.6%,20.0%,28.4%;LA情景下,分别减产0.3%,7.2%,12.1%,16.8%。

不同耕作方式相比,同一涝渍处理水平下,平作影响明显大于垄作影响,前期平作与垄作相比,3 d,5 d,7 d,9 d 4个处理分别偏高4.4%,4.3%,7.8%,11.6%,中期平作与垄作相比,分别偏高1.2%,1.3%,3.0%,6.9%。3 d情景下,中期平作与前期垄作相比偏高1%~3%。由此可见,相同处理对产量影响前期差异最大,平作比垄作高3.4%~11.6%,中期相对影响较小,平作与垄作相比高1.2%~6.9%,垄作栽培方式明显减少损失率。

图2 不同耕作方式下各时段涝渍处理对产量的影响Fig.2 Effects of different cultivation pattern on yield of peanut under waterlogging treatments during each stage

3 结论与讨论

为明确比较平作和垄作两种耕作方式对连阴雨天气或强降水过程引起涝渍灾害影响的差异,本文综合考虑涝渍日数实际发生的可能性,试验结合大田实际耕作方式,设计垄作灌水量以平作淹涝的致灾水量为标准,主要结论如下:

1) 相同过程灌水量条件下,垄作花生小区涝渍持续日数比平作小区偏少1~5 d,其中淹涝日数偏少3~5 d,湿渍日数相对偏多。随着平作小区淹涝日数的增加,涝渍持续日数增幅变大,与垄作小区涝渍持续日数差异也越大,且表现为淹涝日数的差异增幅偏大,湿渍日数呈负增长。

2) 不同耕作方式下,花生产量形成过程各时段的叶绿素含量和光合参数变化较大,3 d灌水处理的涝渍持续4~5 d,叶绿素含量和净光合速率等光合参数呈正效应,为短期涝渍发生引起旺长提供可能。总体趋势表现为各处理水平光合参数变化幅度(1.3%~64.2%)差异较大,且随着涝渍持续日数的增加而加重,垄作花生与平作相比,降低影响幅度最大值为32.7%(胞间CO2浓度B9)。

3) 各时段涝渍处理均随着涝渍持续日数的增加而影响加重,除了百仁重涝渍影响表现为中期最大、前期次之、后期最小,其他均表现为前期最大、中期次之、后期最小;各处理涝渍持续4~16 d,生物量和产量影响幅度在0.9%~44.9%。垄作花生与平作花生相比,因减少淹涝持续日数而缓解涝渍灾害的影响,其中根系缓解幅度最大值为26.1%(A9),A期产量减少损失3.4%~11.6%,B期产量减少损失1.2%~6.9%。

涝渍灾害限制粮油产业的发展,在全球变暖背景下,农业生产正面临着更高风险的涝渍影响,严重威胁到粮食安全[29-34]。湿涝可导致叶绿素含量下降、光合速率显著低于对照处理[35-39]。本研究发现:在花生产量形成过程前期和中期,灌水处理3 d,5 d,相当于大田涝渍持续4~7 d,呈正效应,促进茎叶干物质的积累,说明短期的涝渍情况会引起花生叶片叶绿素含量的升高,从而提升光合作用形成植株茎叶旺生长现象。与对照处理相比,淹水5 d以上不利于植株干物质的积累, A期损失率最为显著,C期因植株部分叶片衰老脱落处于缓慢生长阶段,损失率幅度相对偏小,该阶段根系已基本停止生长,没有明显的增减变化,涝渍影响不显著。同一致灾水量条件下,垄作比平作涝渍持续日数减少1~5 d,其中淹涝日数偏少3~5 d,导致垄作方式下的损失率明显低于平作方式下的损失率。

研究表明:涝害或土壤过湿时花生一般减产3.0%~30.0%,严重者甚至减产50.0 %以上[40-44]。本研究表明:在花生产量形成过程的不同时段及不同耕作方式下,受涝害影响后减产程度不同,前期涝渍灾害较后期涝渍灾害的影响更大,且随涝渍日数的持续增加危害加大,在5~16 d的涝渍持续影响下,减产率为2.1%~28.4%。从产量构成看,不同耕作条件下花生产量形成过程各时期涝渍处理降低了百果重、百仁重和饱果率,说明各时段遇涝均不利于花生籽仁中营养物质的充实,造成籽仁偏小,秕果、空果率高不利于产量形成。前期是花生荚果果壳形成及增源扩库旺盛生长阶段,该时段遇涝会影响荚果的大小,降低有效荚果数,表现在百果重、饱果率的影响比重偏大,中期是籽仁快速生长阶段,该时段涝渍灾害的发生会严重影响籽仁大小,造成百仁重下降幅度最大,后期因花生植株处于缓慢生长阶段,与对照相比影响幅度最小。垄作栽培方式可降低损失率,且随着阴雨日数的增加,垄作栽培涝渍持续日数减少幅度加大,减损效果越明显。

本文探讨相同过程灌水量不同耕作方式下的涝渍持续日数变化情况,以及涝渍对花生产量形成过程中对各时期涝渍持续日数的光合特性、生物量、产量及其构成因素的响应规律,描述耕作方式对涝渍的响应关系。这是针对大田花生生产实际发生涝渍持续日数的可能性,结合花生平作、垄作栽培方式开展的试验研究,对提升花生生产防灾减灾能力具有重要意义。然而,研究过程中选用的试验材料仅代表大部分品种类型,结果可能不适用少数耐涝性极强的品种类型。此外,本研究仅分析土壤质地为粘土类型的易发涝渍田块,在相同水量条件下,偏砂性土壤质地类的田块没有明显的涝渍现象发生,仅表现出土壤墒情偏湿和短时积水,但过多水分的下渗或径流可能造成土壤养分流失从而影响花生产量,这有待下一步研究。