D-二聚体对鉴别急性主动脉综合征和急性非ST抬高心肌梗死的重要性及对胸痛中心救治流程优化的意义

2021-07-29关天悦关志斌

关天悦 关志斌

广州市第一人民医院 急诊科 (广州 510180)

急性主动脉综合征(acute aortic syndrome, AAS)是一种常见的致命性大血管疾病,临床表现各异,容易误诊[1]。AAS是一组相互关联的危重症,包括典型的主动脉夹层、壁间血肿、主动脉内膜溃疡,有相似的临床表现,并且具有共同的诊断和管理途径[2]。又因其起病急,进展快,病死率高,快速可靠的危险分层评估与管理,是患者生存的关键,临床中多以CTA作为诊断金标准。急性心肌梗死作为常见的危重症疾病,同样具有进展快,病死率高的特点,根据心电图表现可分为ST抬高型心肌梗死(STEMI)和非ST抬高型心肌梗死(NSTEMI),临床中多以经皮冠状动脉介入手术(PCI)治疗,及时诊断和治疗可改善病人预后[3- 4]。早期以胸痛为主诉的急性心肌梗死患者与AAS患者有相似的临床表现[5],虽然STEMI患者心电图表现明显,易诊断,结合心肌酶学改变,与AAS鉴别不难,但是NSTEMI在心电图上无特征性ST段抬高表现,早期难以迅速鉴别NSTEMI与AAS。

然而,目前国内胸痛中心救治流程多根据医院实际情况制定,侧重于对STEMI病人的救治,以及对NSTEMI病人的危险分层,对同样以胸痛为主要症状的致命性疾病AAS的危险评估和管理流程并未细化[6]。因此,在现行胸痛中心救治流程下,寻找一个可行性标志物以鉴别NSTEMI与AAS则尤为重要。而D-二聚体作为AAS早期诊断的标志物,易在急诊科进行快速检测[5],且已有研究表明其敏感性可达97%,D-二聚体阴性的患者可排除AAS[7]。因此,本文选取了50例胸痛患者,以探讨D-二聚体对AAS与NSTEMI的鉴别诊断价值,从而将其用于优化现行胸痛中心救治流程。

1 资料与方法

1.1 一般资料

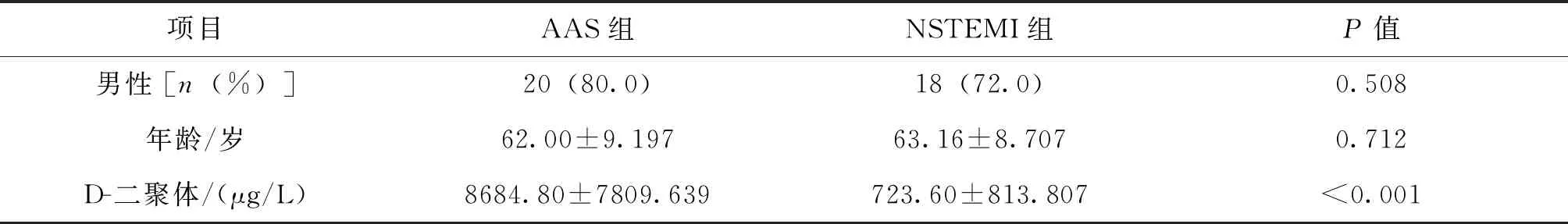

回顾分析了2020年1月—2021年1月我院胸痛中心收治的50例胸痛患者,其中最终明确诊断为AAS的25例患者作为病例组,选取同一时期收治的年龄、性别基本配对的25例急性非ST抬高型心肌梗死患者作为对照组。入组患者均以胸痛为主诉,心电图缺乏典型的ST-T段抬高表现,并在首诊时完成了D-二聚体检查。AAS组男性患者20人,女性患者5人,年龄(62.00±9.197)岁,且均经主动脉CTA检查明确诊断;NSTEMI组男性患者18人,女性患者7人,年龄(63.16±8.707)岁,均经冠状动脉造影检查明确诊断。

1.2 方法

所有胸痛患者均在首诊时完成D二聚体检测,检验方法采用STAGO门诊血凝仪进行测定,由本院检验科完成测定。

1.3 统计学方法

采用SPSS 26.0进行统计学分析,当P<0.05时,认为差异具有统计学意义。正态分布计量资料采用均数±标准差表示,非正态分布计量资料采用中位数和四分位范围表示;正态分布数据的两组间比较采用独立样本t检验;非正态分布数据的组间比较采用Mann-Whitney U非参数检验进行评估;分类变量使用卡方检验进行分析;ROC曲线用于分析诊断灵敏度、特异度及截止点,其中最佳截止点根据约登指数(灵敏度+特异度-1)最大值进行判断。

2 结 果

2.1 研究对象基线情况

本研究最终纳入研究对象50例,其中AAS组25例,NSTEMI组25例。研究对象的基本信息和D-二聚体水平见表1。AAS组与NSTEMI组相比,组间年龄和性别差异无统计学意义(P>0.05)。AAS组与NSTEMI组的D-二聚体水平高于对照组,差异有统计学意义(P<0.001)。

表1 研究对象基线

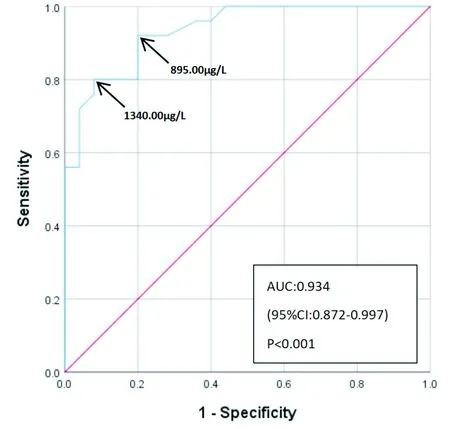

2.2 ROC曲线分析D-二聚体在AAS与NSTEMI鉴别诊断中的价值

应用ROC曲线分析D-二聚体在AAS中的诊断价值,结果显示D-二聚体用于AAS与NSTEMI鉴别诊断的ROC曲线下面积为0.934,面积标准误为0.032,P<0.001,95%CI:0.872~0.997,0.5落在95%可信区间外,差异有统计学意义。采用ROC曲线寻找D-二聚体在AAS与NSTEMI鉴别诊断中灵敏度和特异性及最佳截止点。ROC曲线结果显示,约登指数最大值所在对应的D-二聚体值有2个:当D-二聚体浓度为895.00 μg/L,此时的诊断特异性为80.00%、灵敏度为92.00%;当D-二聚体的浓度为1 340.00 μg/L,此时的诊断特异度为92.00%,灵敏度为80.00%(图1)。

图1 D-二聚体在急性主动脉综合征和急性非ST抬高心肌梗死的鉴别诊断价值

3 讨 论

3.1 该研究的必要性

胸痛中心模式是一种致力于提高非创伤性胸痛患者救治效果的新型诊疗模式。通过标准化的诊治流程及完善的质量控制措施,能够确保急性胸痛患者在最短的时间内得到救治[8]。随着国内各大三甲医院、基层医院陆续开展胸痛中心建设,早期开通急救绿色通道,多学科联动救治胸痛患者的意识不断提高。针对急性冠脉综合征(ACS)患者的诊治流程,更是精确到了以分钟为单位的时间节点[9-10]。然而,急诊科首诊的胸痛患者病因远远不止ACS。急性主动脉综合征(AAS)作为另外一种多以胸痛为主诉的致命性疾病,其诊治流程、时间节点、管理理念,却远远未达到急性心肌梗死的诊疗水平。从中反映出的问题是,AAS的急诊诊断与治疗更具挑战性,急诊医生的决策直接关乎患者的生死[11]。CTA作为诊断AAS的金标准,其本身存在价格相对昂贵、转运风险、造影剂使用、时间人力成本、患者经济情况等客观问题。随着对AAS认识的逐渐深入,临床上仅仅依靠传统医学教材中强调的主动脉夹层表现,诸如撕裂样胸背痛,四肢血压不对称等症状特点,不但容易导致漏诊或误诊,同时也无法满足胸痛中心救治时间的要求。另外,排除心肌梗死常用的心肌损伤标志物如血肌钙蛋白需在发病4~8 h后检测所得结果才能准确指导临床诊断[12],因此,当胸痛患者处于肌钙蛋白窗口期且心电图不具备典型ST段抬高表现时,AAS与NSTEMI两者将难以鉴别,此时,将患者推进CT室还是介入室成为实质性的难题。现有文献多聚焦于讨论D-二聚体对于诊断AAS和急性肺栓塞的意义,并未详细探讨如何在具体的临床场景中,利用D-二聚体指导、优化胸痛中心救治流程。

3.2 D-二聚体对早期AAS和NSTEMI鉴别诊断的重要价值

相比CTA或者PCI,外周血D-二聚体检查具有经济、便捷,以及非侵入性的优点,且D-二聚体作为AAS早期诊断的标志物,易在进行胸痛中心救治流程中于急诊科进行快速检测[5],且已有研究表明其诊断AAS敏感性可达97%,D-二聚体阴性的患者可排除AAS[9]。因此,本回顾性研究收集、分析了AAS与NSTEMI两组患者的D-二聚体水平,以提示D-二聚体对AAS与NSTEMI的鉴别诊断价值。研究结果表明,AAS患者D-二聚体浓度较NSTEMI患者明显升高,具有统计学差异(P<0.001),其ROC曲线提示该指标可能作为AAS早期与NSTEMI鉴别诊断的重要参考指标,同时可作为启动CTA流程和主动脉夹层管理流程的重要依据。

血浆D-二聚体是交联纤维蛋白的典型降解产物,能反映体内的纤溶活性和凝血功能[13-14]。夹层发生时,损伤的主动脉释放组织因子,假腔内血栓的形成激活内源性凝血途径,同时也激活纤维蛋白溶解系统,从而使交联纤维蛋白的降解产物D-二聚体释放到外周血中,引起血D-二聚体升高[15]。通过ROC曲线分析,我们发现D-二聚体对于AAS与NSTEMI具备较好的鉴别价值。当D-二聚体为895.00 μg/L时其特异性为80.00%,灵敏度为92.00%;当D-二聚体为1340.00 μg/L时,D-二聚体的诊断特异度为92.00%,灵敏度为80.00%。由于本研究旨在探讨D-聚体对鉴别诊断AAS与NSTEMI的价值,且结合临床实际应用,在约登指数均为最大值的情况下应选择灵敏度更高处作为最佳截止点,即当D-二聚体≥895.00 μg/L,更有把握鉴别诊断为AAS,这也提示D-二聚体是AAS的一个重要辅助鉴别诊断指标。

3.3 D-二聚体对优化胸痛中心急救流程的潜在价值

2020年1月—2021年1月我院胸痛中心共接诊胸痛患者3 621例,其中确诊为急性心肌梗死的患者共348例(STEMI 210例,NSTEMI 138例),确诊为急性主动脉综合征(AAS)患者61例。按我院现行胸痛中心流程,胸痛患者在到诊后5分钟内完成心电图,若心电图明确诊断为ST抬高型心肌梗死(STEMI),则激活介入室,护士同步建立静脉通道,进行采血并在20分钟内获得第一份心肌酶结果,并予嚼服负荷量阿司匹林 300 mg,氯吡格雷 600 mg或替格瑞洛 180 mg,阿托伐他汀 40 mg,待签署手术同意书后送入PCI室。此流程对急性ST抬高型心肌梗死患者的救治获益较大,同时STEMI患者由于心电图表现典型,往往不容易误诊。然而,该流程的漏洞在于,由于STEMI发病率明显高于AAS,临床医生若发现ST段有抬高,则主观上倾向诊断为STEMI从而启动抗血小板治疗,及介入治疗,而AAS患者中,尤其是累及冠脉的Stanford A型夹层,可同时合并急性心肌梗死(多为右冠受累,呈现出下壁心肌梗死心电图表现),此类患者往往于介入过程中发现为A型夹层,碍于已使用阿司匹林等抗血小板药物,考虑出血风险,不得不推迟患者手术的时间,这难免会提高患者因夹层致死、致残的风险,带来较差预后。如何避免该类漏诊情况,是一个成熟的胸痛中心不可回避的问题。

目前国内对于胸痛中心的研究基本集中于STEMI领域,多项研究结果都证实了胸痛中心救治模式无疑能够有效缩短诊断救治时间降低急性心肌梗死发病率及死亡率[3- 4,8- 9,16-17]。毫无疑问,胸痛中心模式可为STEMI患者带来更好的治疗效果。但AAS同样作为以胸痛为主诉的致命性大血管疾病,且易误诊,也应适用于胸痛中心救治流程,而目前国内关于这方面的研究仍较为缺乏。通过上文对于25对患者资料的回顾性分析,我们认为D-二聚体因其简单易行和敏感性及特异性都较好的特点,适用于早期AAS和NSTEMI鉴别诊断。结合我院胸痛中心急救流程实施的实际情况,我们初步认为早期采血的同时检测心肌酶及D-二聚体水平,并在获得结果后再决定是否给予阿司匹林等抗血小板药物治疗,很大程度上并不会延迟患者的到达医院大门-首次球囊扩张时间(door to balloon, D-to-B),且对于优化现行胸痛中心救治流程有重要意义。

3.4 本研究的局限性

本研究的局限性在于,我们仅选取了25对患者进行了单个胸痛中心的病例回顾性研究。由于条件限制,纳入研究的样本数量较少,需要验证队列检验实验结果的可靠性。因此下一步研究计划采取更大样本量的前瞻性研究检验本研究的可信性并进一步验证D-二聚体作为早期AAS与NSTEMI的鉴别诊断意义。同时,我们也意识到,单纯依靠D-二聚体值升高诊断主动脉夹层并不足够,对比急性心肌梗死的超敏肌钙蛋白,D-二聚体可能还不是急性主动脉综合征(AAS)最理想的标志物,更多相关的生物学标志物有待研究。下一步研究可考虑将两者联合对胸痛患者进行鉴别。就目前而言,由于现场快速检验(point-of-care testing, POCT)设备的引进,在现今胸痛中心救治流程中,临床医生可在患者采血后10分钟内获得第1份D-二聚体结果,再结合患者是否存在夹层高危病史、症状、体征,从而决定是否激活急诊CTA流程。

综上所述,D-二聚体对于现行胸痛中心流程优化具有重要意义,在不同的临床场景中,医生应结合患者病史特征,体查发现进行决策,缩短救治时间是胸痛中心建立的其中一个追求,但不应该是唯一追求,更多的诊断手段可以帮助临床医生在早期对患者进行评估,决定是否用药,决定是应该送介入室还是CT室。D-二聚体目前最大的应用价值,应该是作为指导临床决策的节点指标,结合临床制定适合患者的诊治流程,为患者争取最大的获益。