荆州铅锡刻镂装饰技艺研究

2021-07-28胡艳彭蓉

胡艳 彭蓉

摘 要:2011年,铅锡刻镂技艺入选国家第三批公布的非物质文化遗产名录,敖朝宗被评为国家级非物质文化遗产传承人。敖氏通过铅锡刻镂为青铜器中繁复纹饰及铭文的制作与修复提供了高质高效的解决方案。2020年1月,湖北美术学院胡艳老师带队对铅锡刻镂传承人敖朝宗进行了专访,在倡导保护非物质文化遗产的当今,我们对这些珍贵的文化艺术遗产的收集、整理和研究,有助于我们认识那个久远的青铜时代及青铜装饰艺术和制作工艺,并且在未来的设计中去创造性地发挥运用。

关键词:铅锡;敖朝宗;青铜器;荆州

基金项目:本文系湖北省非物质文化遗产研究中心(湖北美术学院)一般研究项目“荆州铅锡刻镂装饰技艺研究”(FY-2020-06)研究成果。

在人类文明进程中,文化艺术遗产为文化的非物质形态,包含着人民大众的智慧和创造,体现着地域文化传统和特色,是整个文化体系中不可缺少的部分,其多样性维系着文化生态的平衡。然而,令人遗憾的是,从农耕、游牧文明到工业文明,手工技艺和传统文化的衰落,是全人类面临的共同命运。19世纪上半叶在德国兴起的浪漫主义,19世纪下半叶在英国兴起的艺术与手工艺运动,都是怀乡、思乡的一种体现[1]。当我们步入现代社会,许多传统工艺美术品种正濒临“人亡艺绝”的失传境地,造成工艺文化链的断裂,进而导致文化生态的失衡。随着2011年荆州铅锡刻镂传承人申报国家非遗保护成功,通过其独特的技艺,将最典型的工艺美术视觉符号淋漓尽致地表现出来,值得我们深入研究。

铅和锡都是人类最先利用的几种金属之一[2]。《说文解字》“铅,青金也。”“锡,银铅之间也。从金易声。”[3]“青金”描述铅自然状态下表面附有一层青灰色氧化物的外观特点,“锡”从金从易,是一种容易变形的金属。在科学尚欠普及的旧时常铅与锡不分,统称“青元”。铅锡刻镂工艺即是利用铅锡延展性好、熔点低等特性,通过打击、扭曲、编织、挤压、刻镂等手法,历经20多道工序,把平面纹饰和立体、扭曲、镂空等造型结合起来,把器物形状和动物形态结合起来,最终完成纹饰精致的原模。

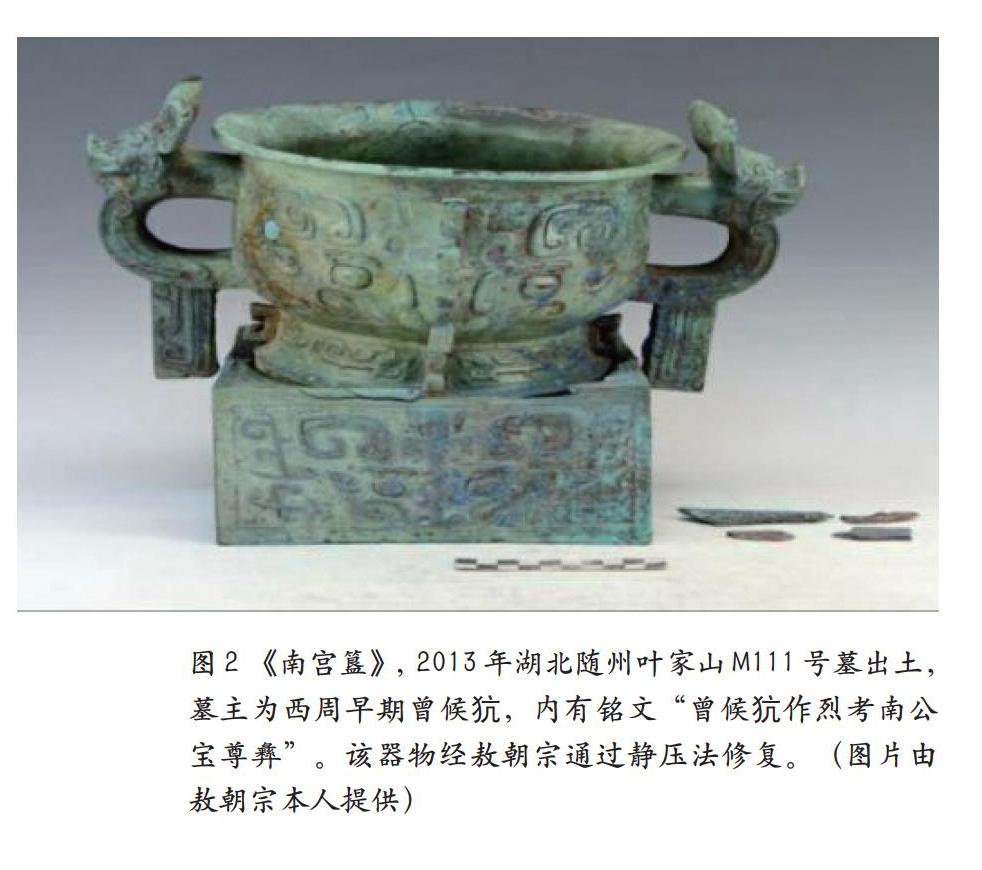

独立的铅锡件文物在我国考古发掘中也有大量出土,如湖北随州战国曾侯乙墓出土的铅锡盘、广西贺县铁屎岭北宋钱监遗址出土的器皿中发现大量铅锡成分等。直到近代,民间仍普遍使用铅锡件。近年来,随着现代科学知识的普及,人们逐渐放弃了铅锡作为生活用器,铅锡器物制作也随之淘汰,只保留了其加工技艺,作为对青铜器铸造的技术支持,因此敖氏的铅锡刻镂技艺是没有直接的铅锡作品的。荆州地区在古代是南方青铜通往北方的重要通道,是楚国的核心地区,也是楚式青铜器的重要出土地。楚式青铜纹饰在中原纹饰的基础上发展出具有地方特色和时代特征的样貌,其青铜冶铸技术代表了当时的最高水平。但相较于中原地区青铜器发现早、研究多而言,楚系青铜器的大量发现却是近三四十年来的事,从历史、纹饰到工艺仍有很多问题尚待研究[4]。其中一些楚式青铜器的制造技艺曾一度被認为失传,但在民间的敖氏家族却能借助铅锡工艺复制出来。经他仿制的马踏飞燕、楚式云纹盒、狩猎纹壶等作品都达到了乱真的水平,其中楚式云纹盒入选中国当代工艺美术双年展,且是该届青铜器门类的唯一一件(如图1)。因目前铅锡刻镂技艺依存于古代青铜器的复制和满足国家文物单位修复古代器物的需要,故而技艺传承较为艰难,保护和传承铅锡刻镂技艺已迫在眉睫。

一、荆州铅锡刻镂技术简介

敖氏生活在荆江河畔湖北沙市的金属加工工艺世家。荆州地区古来便是鱼米之乡,较为富庶,具备民间贵金属工艺加工的需求与物质基础。在旧社会的沙市,涉及五金工艺加工的有一百多家,而其中做得好的一二十家都与敖家有关联。铅锡刻镂工艺用于青铜器制模与修复技艺,在敖家世代相传,有家谱记载的已超过五代,是敖朝宗的曾祖父的雇工带来的技术,逐渐被吸纳融合到贵金属加工中。我国青铜器从夏代开始到战国时期,其造型和纹饰从简到繁,也附加上更多的工艺,如:范铸法(可细分为合范铸法、填范铸法、模印范铸法和失蜡法4种)、嵌铸法、卯接法、镶嵌法、刻画法、金银错和鎏金等[5]。敖氏家族各类金属工艺加工技术的传承使之具有复制青铜器的条件,尤其在表现青铜纹饰干净有力、圆滑过渡、气息逼真的特点上,发现了铅锡具有的优越性,并实践出一套具体做法,使楚地青铜文化的瑰丽灿烂通过复制与修复呈现于我们面前。

二、铅锡工艺与古代青铜铸造工艺

铅、锡和铜都是人类发现和使用较早的金属,仅次于金,其矿较金更易获得,青铜即铜锡合金。《考工记》中对制作不同青铜器物所用铜锡比例已有详细的规定;到春秋战国时期,重要青铜器物如编钟、铜剑和铜镜等,合金成分配比已很严格。可见在青铜时代,人们也已掌握了铅锡的加工技艺。

所谓“制器先有模,无模难成器”。敖氏在祖辈习得铅锡刻镂技术后,逐渐将其融入到贵金属加工中。经过长期实践敖朝宗发现铅锡辅助制模有着不可替代的优势。传统制模主要有石、陶、蜡,由于材料的特性,在雕刻时石模容易出现崩裂,而陶范容易出现垮塌,达不到楚式青铜器纹饰的精细程度。而失蜡法中的蜡,一是性质软在表现纹饰力道上有所不及;二是久置易变形。面对一个比较长的工期,尤其是在面对纹饰繁复的楚式青铜器,制作工期往往需要数月,很难在制模和浇铸的全过程中保持原有挺立的形态;三是由于范在浇铸完毕之前是不打开的,因此也无法判断是否存在瑕疵,进而导致废品率极高,使得实际操作几乎不可能。此外,从出土的古青铜上的焊缝推断出复杂青铜器的制作使用了分铸焊接技术,然而由于铜的金属特性,在没有现代技术的情况下,铜的焊接实际上非常困难,条件要求极高而且易断裂。而锡却是我们最常使用的焊料,如果使用的是铅锡模具,那么青铜器上的焊缝就有可能是对更容易进行焊接的铅锡模具进行焊接而留下的痕迹。因而不禁让人猜想,我国青铜时代的铅、锡除了作为青铜的合金原料以外,是否还参与了青铜的制模呢?虽然目前还没有足够的出土证据来支撑这一想法,但从敖氏在青铜制作的实践中,明显感到有这样的可能,即采用铅锡刻镂辅助制模可以规避传统制模材料的缺陷,达到细如发丝和很高的繁密程度,并且在制作效率和降低废品率都有出色的表现。此前曾有文详细地讨论过有关传统青铜器铸造方法在制作曾侯乙尊盘时的弊端,提出“漏铅法”的可能性[6]。虽然在使用铅和锡的方式上与敖氏不同,但值得一提的是都注意到了铅、锡在楚式青铜器制模的可能性。笔者认为,通过古今匠人之间的“对话”,对古代工艺的考证提出具有参考价值的看法,无疑也是手艺传承的重要意义。

三、敖氏技艺与出土青铜器修复

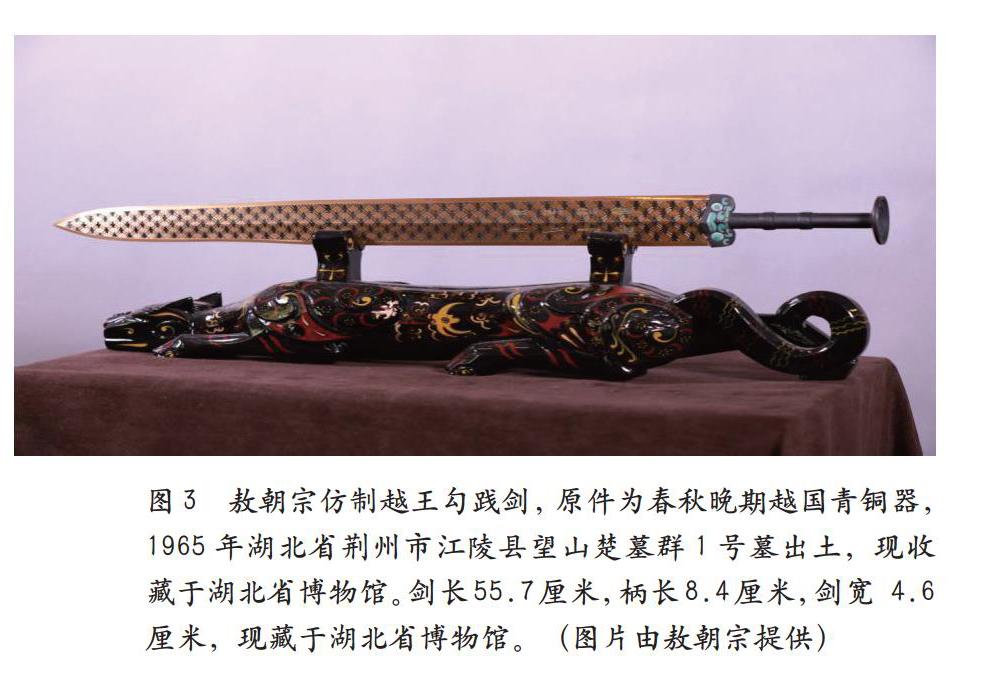

青铜器修复是敖家工艺中非常重要的一项。由于在荆州地区青铜工艺中敖氏首屈一指,因此曾多次受湖北省考古所和湖北省博物馆邀请参与文物发掘和文物复制工程。出土青铜器的损坏方式各不相同,为使出土青铜器恢复原貌,需依照每件具体器物制订具体方案。2011年敖朝宗参与了叶家山西周早期曾国墓出土青铜器的修复和整理工作,其中111号曾候犺墓是该墓葬群中出土青铜礼器最多的。其中有铭文的重要礼器“南宫簋”[7]受损严重,器物存在的凹陷变形,传统的捶打方式有可能对器物造成伤害,敖朝宗提出使用静压的方式,并设计和制作了一台修复青铜器的静压机,可以在各角度进行静压修复青铜器。经由他修复的“南宫簋”最大程度地还原了器物原来的挺拔外形与精美纹饰(如图2),其上铭文,解决了学界争论了几十年的“曾随之谜”,确定了一个文献上从未提及的曾国的大致历史,将曾国的历史推早500年到西周早期。叶家山的考古发现成为了改写历史教科书的重要依据。

四、铅锡刻镂技艺中的传统纹饰

艺人对纹饰的学习大都是从拓片中来,比如在修复的器物上拓片。这些不同的纹饰是装饰在不同的器皿上,既不是艺人的凭空创造,也不是受当时权贵的要求下达的指示来制作,他们是有交流的,所以楚纹饰就非常活泼生动。古人认为“国之大事,在祀与戎”,青铜时代祭器与兵器主要为青铜器,其纹饰自是极度讲究的。青铜器的纹饰是单面,一种花对称或分八片、六片,这样看起来就比较繁华,这样掌握一种花型就可以无限连续下来形成纹饰。在佛教传入中国之前,同世界上其他早期文明一样经过了多神崇拜的阶段,那些远古的图腾和宗教通过纹饰成为祭器上的主要装饰题材。同时,青铜器也是权力和等级的象征。尤其到了东周时期等级森严,中国古人尊九,天子“九鼎八簋”,再按公侯伯子男递减。到了春秋戰国时期,有钱人也可以根据自己的要求来制作器皿,所以到了战国末期,纹饰就百花齐放。敖朝宗注意到纹饰是人和大自然的相互认识过程中产生的,楚国的青铜纹饰结合了大量自然物像,同时具有高度符号化的特征。比如卷云纹的内卷外卷两卷,代表天空云朵的变化,是人们观察天空云彩的变化,逐渐形成程式化,定格下来反映到青铜器上。楚国纹饰最有代表的火裂纹,四个枝子加一个盘卷。楚人崇拜祝融,火裂纹就是他的图腾,曾乙候墓出土的青铜器纹饰大都有火裂纹。又比如在我们看来神秘的夔龙纹、饕餮纹,他们来自虫鸟,还有那些更抽象的雷纹、虹纹等都具有象征意义的[8],可以说审美绝非青铜纹饰的第一目的。先秦青铜纹饰的装饰特征主要是对称与连续。到了汉代,青铜工艺技术达到顶峰,再结合汉代对成仙的追求,其造型和装饰更多变与流动。掌握这些才能依据时代和器型特征来把握纹饰的整体效果,合理安排制作程序。

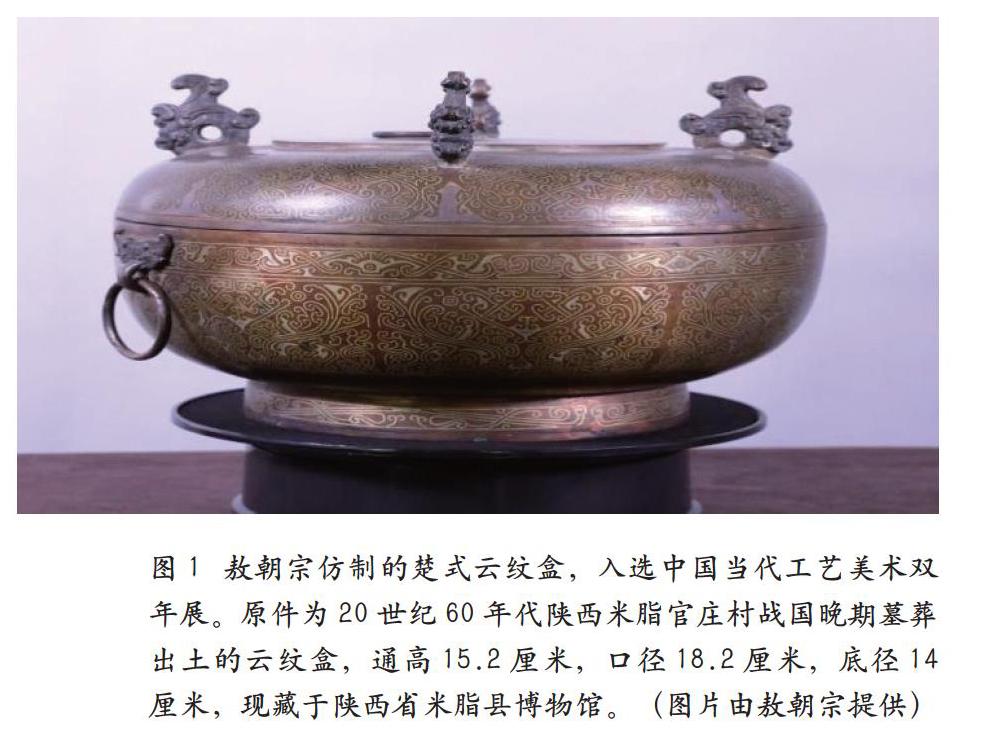

古人制造器物有严格要求,“剑面平整,剑锋端正,五线归一。”(如图3)“万物有型,型则必实,实则可镂。”

关于制模:制器先有模,无模难成器;成模有尺寸,成模上铅锡,刻镂驰其中;制模有技巧,方圆刮削成模道;分划分三四,六八方位出;宫格画纹饰,上下高低皆有度,反复比较能安心。

关于刻镂技法:挑刀指用劲,以免伤眼窝,用刀力必致,用针力上尖。

关于纹饰:单元相同刻一侧,花型相对刻一片,平起平走刻一排;每刀相连,前后相引,才能四平八稳;镂花凝重,恒定心力,眼手一致,宁停不急,紧而不急,慢而不松,心气平和,如有错宁可错不可乱。

五、铅锡刻镂技艺的传承现状

与其它很多“非遗”手艺一样,敖氏铅锡刻镂及青铜器制作的手艺依然面临着传承的问题。在申请“非遗”之前,敖氏作品主要购买者是“文化商人”即文物贩子,其制作自然也是不公开的更无法进行普及宣传,除了一些行内人士,基本是无人知晓。曾在荆州博物馆馆长的鼎力帮助下,由敖朝宗自己出资在荆州市荆楚民俗博物馆举办过一次展览,第一次让大家知道了荆州敖氏青铜器制作的存在。作品参加2010年上海世博会等各展会,其中作品销售情况非常不错,缺憾是由于缺乏制作人手使得产品有限,存在供不应求的状况。这些经历更让年过古稀的敖朝宗感觉到工艺濒临失传的紧迫感,意识到必须打破家族传承的脆弱性,打开大门,进行不断地交流,更多地走出去和让更多人走进来。他跨出了关键的一步申请成为非物质文化遗产传承人,将手艺公诸于世。“申遗”成功后,截断了之前的主要销售渠道而三年未开张,全靠积蓄度过。后经各方宣传,以及国家提供了一个宣传“非遗”文化的传承园门店进行宣传与售卖,生意才逐渐好转起来。同时敖氏通过媒体向社会呼吁有志者前去学习,而就目前来看,铅锡刻镂技术仍是以家族传承为主,两个儿子从2000年和2002年开始学习技艺,从事传承的工作。

我们在采访过程中了解到,铅锡刻镂技术有着特殊的传承困难。首先想要将铅锡刻镂和青铜工艺学到精需要很长的时间,因此前来学习这项技术的年轻人很少。再者由于金属手工加工的特殊性,是火中求财的工艺,出现事故的几率比其他如剪纸、木雕之类的要高很多,并且制作工期长,在其中任何环节有疏忽,作为新手的学生可能会受到伤害,因此教方承担的责任风险较大而很少开展此项教学。敖朝宗认为学校教学是传承的重要途径,前提是做好大量精细的准备工作,从培养师资再到培养学生。一项非物质文化遗产的传承,需要社会各方的努力,在多元渠道下实现工艺自身的社会价值则是最有力的传承保护。

六、结语

随着我国人民文化自信的增强,对楚文化研究日益兴盛,热爱和研究传统青铜文化的人增多。专业的技工对我们的文化和艺术研究提供着不可或缺的支持,两者之间是可以相互促进的。如果在这样一个关键的时候,手工艺出现了失传,将是莫大的遗憾,不知道要过多少年才能再找回,正如曾经失落的青铜时代工艺经过两千多年才又一次隐约展现在我们面前一样。

参考文献:

[1]陈岸瑛.时代转折中的非遗传承与传统复兴[J].装饰,2016(12):16-20.

[2]李敏生.先秦用铅的历史概况[J].文物,1984(10):84-90.

[3]许慎.徐铉,校订.说文解字[M].北京:中华书局,2019:295.

[4]刘彬辉.楚系青铜器研究[M].武汉:湖北教育出版社,1995:4.

[5]陈振裕.中国古代青铜造型纹饰[M].武汉:湖北美术出版社,2001:10.

[6]湖北省博物馆,湖北省文物考古研究所,随州市博物馆.湖北随州叶家山:西周早期曾国墓地[M].北京:文物出版社,2013.

[7]李志伟.有关曾侯乙尊盘铸造方法的证明——论中国青铜时代的熔模技术[J].南方文物,2008(2):39-46.

[8]丁山.中国古代宗教与神话考[M],上海:上海书店出版社,2011:291.

作者简介:

胡艳,湖北美术学院讲师。

彭蓉,湖北美术学院硕士研究生。