内蒙古、河北交界区中二叠世三面井期岛弧型陆缘环境

2021-07-28田树刚范嘉松施立志

田树刚, 范嘉松, 施立志, 汪 彪

1)中国地质科学院地质研究所, 北京 100037;

2)中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;

3)中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037

三面井组属华北板块北缘中二叠世沉积, 其条带状出露于内蒙古、河北交界的化德、康保、正镶白旗、正蓝旗和多伦等地, 深入研究对恢复兴—蒙褶皱带演变和普查找矿具有重要意义。前人对该岩组曾做过大量工作(李裕民, 1958; 鞠紫云, 1959; 盛金章, 1962; 韩建修, 1980; 谷峰等, 1983; 李文国等,1986), 但由于岩石成因分类、地层划分对比和大地构造背景的认识不同, 而存在多项争论。问题主要有: 二段(安山岩段)时代归属争论较大, 尚未采到可供限定时代的化石; 二段底界性质不确定, 多数人认为是不整合;

三面井组构成以火山碎屑岩为主, 却大多被定为喷出熔岩或浅成侵入岩(黑云石英闪长岩、安山玢岩和闪长玢岩)。

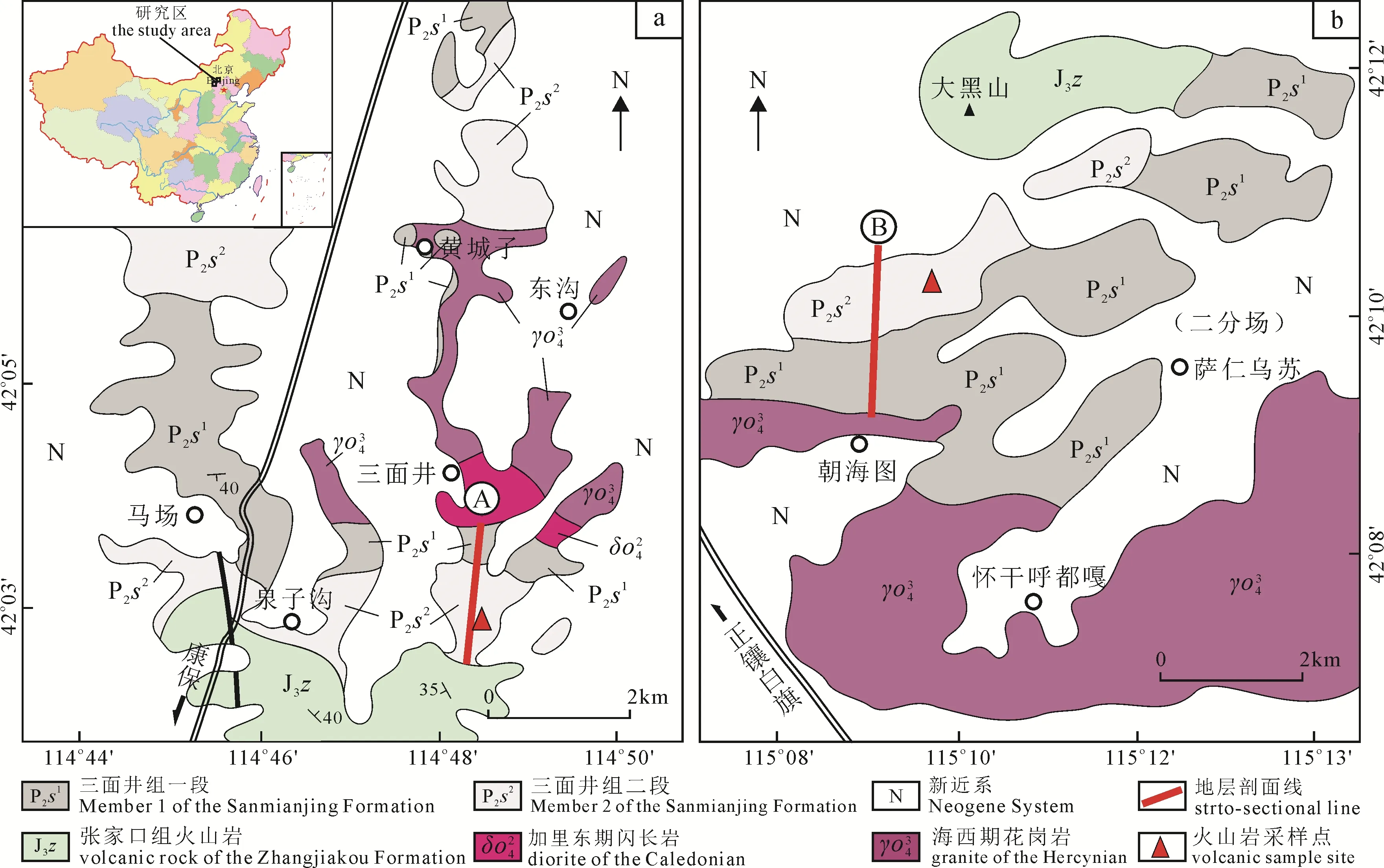

本文在国家自然科学基金项目(No. 41472027)和中国地质调查局地质调查项目(No. DD20160168)的资助下, 运用多学科多方法, 将两条代表剖面(三面井剖面和朝海图剖面)重点实测与区域辅助剖面研究相结合, 使上述问题解决取得显著进展(图1)。特别是通过锆石U-Pb 测年、同生沉积构造和火山碎屑生物礁深入研究, 进一步确定三面井组沉积属火山岛弧型陆缘环境。

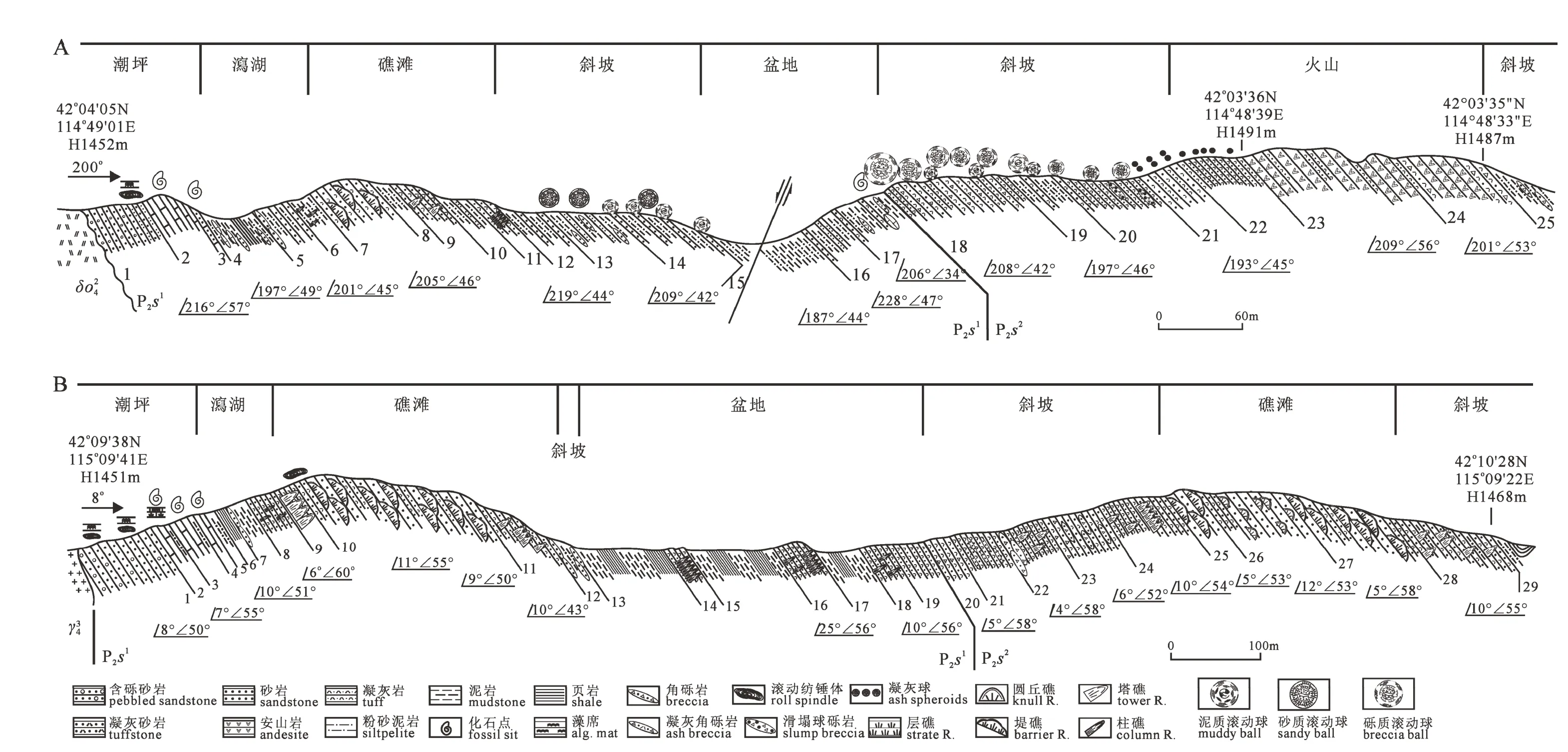

图1 三面井(a)和朝海图(b)剖面位置及地质略图Fig. 1 Strato-section seats and geological sketch map of Sanmianjing (a) and Chaohaitu (b)

1 地层描述和相序划分

1.1 三面井剖面地层描述

三面井组研究存在争论, 致使三面井剖面(建组剖面)地层描述缺乏统一标准(河北省地质矿产局,1989; 内蒙古自治区地质矿产局, 1991), 因此本文将该剖面重新实测、地层描述和相序划分(图2A)。三面井剖面位于河北省康保县北部, 起点坐标为42°04'05"N、114°49'01"E, 终点坐标为42°03'35"N、114°48'33"E。

中二叠统三面井组二段(P2s2), 厚>379 m

(新近系覆盖)

25. 深灰色薄层板状粉砂岩和粉砂质泥岩, 夹滑塌含砾砂泥岩透镜体。>68 m

24. 灰色、浅灰色中-厚层中-细晶安山玢岩, 夹浅灰色中层状凝灰角砾岩。45.6 m

23. 灰色、浅灰色中-厚层中-细晶安山玢岩, 夹灰绿色薄层状晶屑凝灰岩。83.8 m

22. 灰色、灰绿色薄-中层状晶屑凝灰岩。层内散布大量凝灰球(火山灰球)和凝灰球质滚动球,凝灰球直径 1~3 cm; 滚动球直径 20~30 cm。31.4 m

21. 灰色、灰绿色中-厚层凝灰质岩屑长石砂岩夹薄层状凝灰岩。砂岩内顺层密集排列凝灰球质滚动球。滚动球直径30~35 cm, 凝灰球直径2~3 cm。25.2 m

20. 灰色、灰绿色薄板状晶屑凝灰岩, 夹凝灰球质坍塌砾岩和零星凝灰球质滚动球, 滚动球直径约30~40 cm。32.5 m

19. 灰紫色、褐红色薄层板状粉砂质泥岩, 夹薄-中泥质细粉砂岩。层内散布大型泥质砾屑滚动球,直径2~3 m, 砾屑以凝灰球为主。24.3 m

18. 灰色、灰绿色薄-中层凝灰质胶结含角砾岩屑长石砂岩和板状晶屑凝灰岩。层内散布大小不一的凝灰角砾滚动球, 底部大型滚动球直径>7 m(图4g)。69.2 m

中二叠统三面井组一段(P2s1), 厚373 m

17. 深灰色薄板状粉砂质泥岩和泥岩, 夹细粒长石砂岩和砂屑灰岩透镜体。灰岩透镜体含丰富䗴类(名单见《河北省、北京市、天津市区域地质志》174 页第12 层), 及少量腕足类和海绵等化石。26.2 m

16. 深灰色、灰绿色薄板状粉砂质泥岩, 夹中层细粒杂砂岩。18.6 m

15. 深灰色、灰黑色板状粉砂质泥岩和泥岩。17.5 m

14. 灰色、深灰色薄板状粉砂质泥岩, 夹中层细粒杂砂岩。泥岩内见零星大型杂砂质滚动球; 砂岩内含大量小型泥砂质滚动球。33.1 m

13. 灰色、深灰色薄板状粉砂质泥岩, 夹薄-中层细粒杂砂岩。层内含中细粒杂砂岩透镜体和大型杂砂质滚动球。35.6 m

12. 灰色、深灰色薄板状粉砂质泥岩与中层细粉杂砂岩互层。19.8 m

11. 灰色、浅灰褐色薄-中层凝灰质胶结细粉杂砂岩, 夹柱礁密集排列而成的大型透镜层状隆起。11.3 m

10. 灰色、灰绿色板状粉砂质泥岩, 夹薄-中层细粉石英长石砂岩。15.3 m

9. 灰色、浅灰褐色薄-中层中细粒杂砂岩, 层内散布大型钙藻塔礁。12.5 m

8. 灰色、灰绿色薄板状粉砂质泥岩。9.6 m

7. 灰白色中-厚层状中-粗粒杂砂岩。层内散布大型钙藻堤礁。36.1 m

6. 灰色、灰绿色薄层板状粉砂岩和粉砂泥岩。层内含零星散布小型柱礁。11.2 m

5. 灰色、灰绿色中层状中-细粒杂砂岩与板状粉砂质泥岩互层。21.4 m

4. 灰色、深灰色薄层-板状粉砂质泥岩和页岩,夹中-细石英长石砂岩透镜体。31 m

3. 灰色薄-中层夹厚层含细砂屑生物介壳灰岩。层内含䗴类(名单见《河北省、北京市、天津市区域地质志》174 页第3 层)、腕足类、苔藓虫和海百合茎等化石。4.2 m

2. 灰色、深灰色中-厚层含燧石生物介壳灰岩。化石以䗴类为主, 及少量腕足类等(名单见《河北省、北京市、天津市区域地质志》174 页第2 层)。26 m

1. 灰黄色中-厚层含角砾不等粒杂砂岩, 顶部约6 m 为薄层泥质粉砂岩内夹大量藻席层礁、滚动纺锤体和泥裂构造。43.9 m

下伏加里东期石英闪长岩

1.2 三面井剖面相序划分

三面井剖面三面井组以杂砂岩、火山碎屑岩和熔岩(安山玢岩)为特征, 尤其是含具有特殊指相意义的各类生物礁和同生沉积构造, 显示典型火山岛弧型陆缘环境。该剖面下伏加里东期石英闪长岩,与上覆三面井组呈不整合接触。

一段(P2s1)总体属边缘陆棚环境, 可划分五种沉积相。底部(1~3 层)为灰黄色含角砾不等粒杂砂岩和灰色生物灰岩。杂砂岩夹有层礁、滚动纺锤体及泥裂, 灰岩内生物化石以䗴类为主, 为边缘潮坪相。下部(4~6 层)为灰色、灰绿色板状粉砂岩、泥岩和页岩, 夹杂砂岩透镜体, 第6 层散布小型柱礁,为泻湖相(边缘坳陷或前陆盆地)。中部(7~9 层)黄褐色、灰白色厚层中-粗粒杂砂岩, 夹灰绿色薄层板状凝灰质细粉砂岩; 层内密集排列大型堤礁, 第6 层散布大型塔礁, 为陆棚礁滩相(边缘隆起)。上部(10~14 层)为灰色、灰绿色细粉杂砂岩和粉砂质泥岩,夹小型柱礁密集排列而成的透镜层状凸起, 及大量泥砂质滚动球体, 为陆棚斜坡相。顶部(15~17 层)为深灰色、灰黑色板状粉砂质泥岩、泥岩和页岩, 夹灰绿色薄-中层杂砂岩和灰色灰岩透镜体, 属深水海盆相(弧后盆地)。

二段(P2s2)为主动陆缘火山岛弧环境, 由三种沉积相组成。下部(18~21 层)灰绿色凝灰质岩屑长石砂岩和板状砂屑凝灰岩为主, 夹紫褐色薄层板状细粉砂岩和粉砂泥岩。层内含大量凝灰角砾滚动球、泥砂质滚动球和凝灰球质滚动球, 属火山岛弧后斜坡相。上部(22~24 层)为灰色中-厚层安山玢岩, 夹灰绿色薄-中层晶屑凝灰岩和凝灰角砾岩, 属火山喷发中心相。顶部(25 层)仅出露底部深灰色薄层板状粉砂岩和粉砂质泥岩, 夹滑塌砂砾岩透镜体, 属火山岛弧前斜坡相。

1.3 朝海图剖面相序划分

朝海图剖面为火山岛弧型陆缘近源相的代表(图2B), 属喷发中心邻近区域沉积。剖面上发育丰富多彩的火山碎屑生物礁, 替代了火山熔岩和各类球枕状同生沉积构造。剖面底部被燕山期花岗岩侵入截断。

图2 研究区三面井剖面和朝海图剖面实测略图与相序Fig. 2 Measured sketch geological section and facies sequences of the Sanmianjing section and the Chaohaitu section in the study-area

一段(P2s1) 沉积与研究区其他剖面相似, 属边缘陆棚环境, 由五种沉积相组成。底部(1~4 层)为灰黄色中-粗粒石英长石砂岩和灰色介壳-颗粒灰岩;层内夹藻席、滚动纺锤体、泥裂, 及丰富的多类生物化石, 为边缘潮坪相。下部(5~8 层)为灰色、灰绿色板状粉砂岩、泥岩和页岩, 夹杂砂岩透镜体, 第8层散布小型柱礁, 为泻湖相(边缘坳陷或前陆盆地)。中部(9~10 层)黄褐色、灰白色厚层中-粗粒石英长石砂岩, 夹灰绿色薄层凝灰质粉砂岩; 层内密集排列大型塔礁和堤礁, 为陆棚礁滩相(边缘隆起)。上部(11~12 层)为灰色、灰绿色细粒杂砂岩和泥质粉砂岩,夹杂砂岩透镜体; 第11 层散布大型塔礁, 为陆棚斜坡相。顶部(13~19 层)为深灰色、灰黑色板状粉砂质泥岩和页岩, 夹多条柱礁密集排列而成的透镜状隆起, 属深水盆地相(弧后盆地)。

二段(P2s2) 以单一火山碎屑沉积为特征, 属岛弧近源环境。剖面第24 层横向东350~500 m 发现火山熔岩(闪长玢岩), 属火山喷发中心。二段由三种沉积相组成。下部(20~24 层)为灰色、灰绿色薄层板状晶屑凝灰岩和中-厚层含角砾岩屑长石砂岩, 夹浊积砂岩透镜体; 层内密集排列或稀疏散布的塔礁,属岛弧内侧斜坡。中部(25~27 层)为黄褐色、灰白色厚层块状中-粗粒岩屑长石砂岩, 夹灰绿色板状凝灰质细粉砂岩; 层内发育密集的大型堤礁和圆丘礁,属岛弧顶部礁滩。上部(28~29 层)为灰绿色薄层凝灰质中-细粒砂岩和灰色板状粉砂质泥岩; 细粉砂岩内散布大型塔礁, 属岛弧外侧斜坡。

2 二段(P2s2)时代和底界

二段时代未定和底界性质是三面井组研究存在的主要问题。当前文献多数依据三面井组一段(碎屑岩段)二段(安山岩段)间岩性突变, 及二段底部存在大量火山角砾, 确定其底界为不整合; 按岩性特征和相对位置, 将二段归入中二叠统呼格特组。

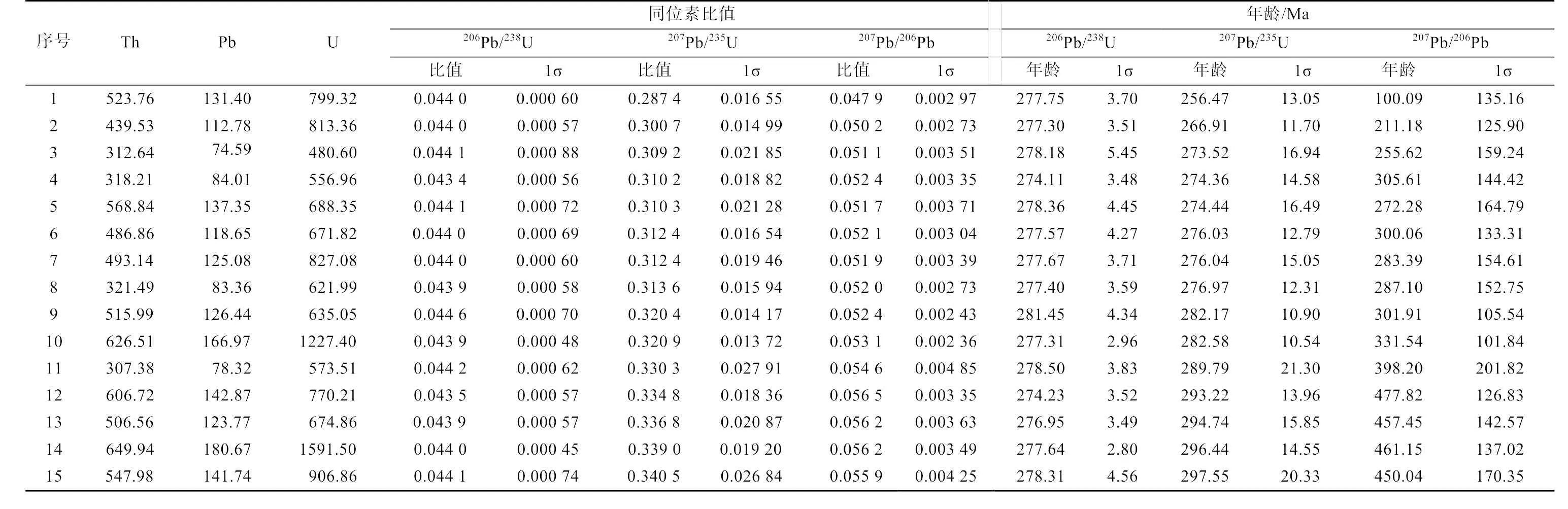

2.1 火山岩锆石U-Pb 测年

为解决二段时代归属问题, 本文作者从三面井剖面和朝海图剖面邻近分别采集二段火山熔岩(安山玢岩和闪长玢岩)样品, 从中分离出晶形完整、晶面光洁的锆石, 测得U-Pb 年龄(表1-3)。经对照《中国地层表(2014)》(全国地层委员会, 2018), 证明研究区三面井组二段地质时代属中二叠世早期(三面井期)(图3)。

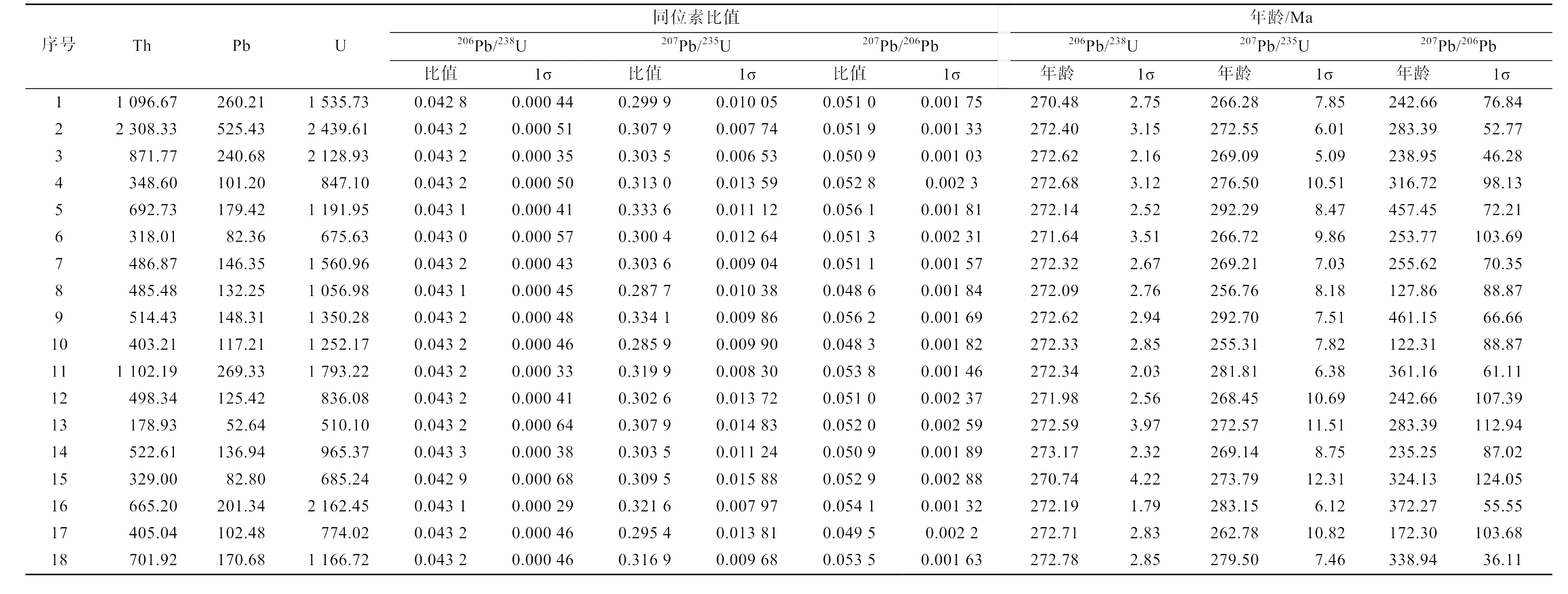

表1 火山岩锆石U-Pb 同位素测试数据表(SMJ--23)Table 1 Isotope data of the zircon U-Pb test in volcanic rocks (SMJ--23)

三面井剖面二段上部的安山玢岩, 曾被认为属晚侏罗世张家口组的火山岩“盖层”(内蒙古自治区区域地质测量队, 1974a)。但重新实测发现安山玢岩地层产状与剖面其他层位一致(图2A), 因此本文采集第23层安山玢岩(SMJ-23)样品(图 3g), 并测得锆石206Pb/238U 年龄为(277.3±1.9) Ma, 证明原“二段上覆安山玢岩”为中二叠世三面井期火山岛弧喷出熔岩。

在朝海图剖面, 三面井组二段(第20~28 层)曾被定为燕山期浅成侵入的闪长玢岩脉(内蒙古自治区区域地质测量队, 1974b)。经区内横向追索研究,笔者发现在实测剖面(图2B)东侧300~400 m 出现闪长玢岩夹晶屑凝灰岩。闪长玢岩局部堆叠成大型丘状隆起, 隆起内发育中-厚层层理, 层厚横向延展稳定, 应属火山喷发熔岩堆积(图3h)。笔者在相当实测剖面的第24 层(19-CHT-24)和第25 层(19-CHT-25)层位分别采样, 测得锆石206Pb/238U 年龄为(273.7±2.0) Ma 和(272.3±1.2) Ma。岩层特征和测试数据显示该地为火山岛弧, 熔岩喷发时代为中二叠世早期(三面井期)。

图3 三面井组火山熔岩的锆石U-Pb 谐和图和206Pb/238U 年龄图Fig. 3 The U-Pb concordia diagrams and the 206Pb/238U age sketches in volcanic lava zircons of the Sanmianjing Formation

2.2 二段底界性质

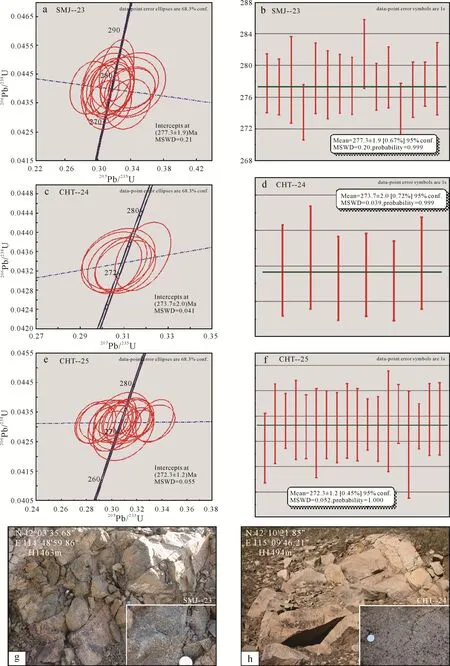

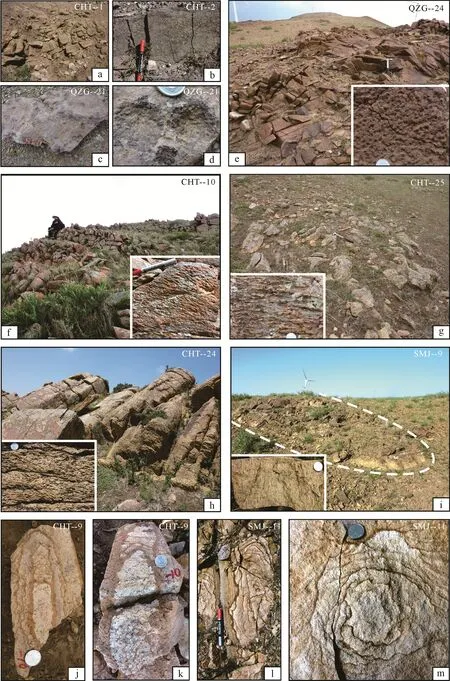

(1)底界大型滚动球 三面井剖面线上, 二段底部砂屑凝灰角砾岩呈显著陡垃凸起, 其下伏一段顶部深灰色板状泥岩和粉砂泥岩, 这就是前人所定的“界线不整合”。经本文作者研究, 该陡垃凸起实为体型巨大的凝灰角砾滚动球(图4p), 其沿“火山斜坡”滚动粘附形成。滚动球停积地岩性为灰绿色薄板状砂屑凝灰岩。

二段底界的大型滚动球, 直径>6.5 m, 内部结构呈二部分。其球核直径约1.2 m, 由火山角砾组成;圈层>4 层, 单层中-厚状, 岩性为含细角砾砂屑凝灰岩。滚动球的安山角砾球核是从滑塌安山角砾扇状体脱离出来的, 而并非“残积砾岩”。脱离状态的球核已被找到(图4n)。下伏一段顶部泥岩夹浊积长石砂岩透镜体属“盆地斜坡”相, 证明界线上下地层同属斜坡环境; 而界线上下“岩性突变”是突发剧烈火山喷发造成的。

(2)界线连续沉积剖面 本文作者为解决二段底界问题, 沿界线延续横向追索, 在三面井剖面线E 侧约360 m 处找到不夹滚动球和滑塌角砾岩的界线剖面(图4h)。该界线剖面上, 二段底部为灰绿色薄板状砂屑凝灰岩和中-厚层含角砾岩屑长石砂岩; 而一段顶部为深灰色板状泥岩夹浊积长石砂岩透镜体。界线上下地层产状无明显变化, 界线层面未见风化剥蚀现象, 证明三面井组一段二段间为连续沉积。

表2 火山岩锆石U-Pb 同位素测试数据表(CHT--24)Table 2 Isotope data of the zircon U-Pb test in volcanic rocks (CHT--24)

表3 火山岩锆石U-Pb 同位素测试数据表(CHT--25)Table 3 Isotope data of the zircon U-Pb test in volcanic rocks (CHT--25)

3 球枕状同生沉积构造

同生沉积构造中具包卷层理的球枕状体, 曾被认为是受震动和垂向重力“沉陷”形成的, 不限于特定沉积环境(Potter and Pettijonhn, 1977; 张锦泉,1981)。田树刚等(2018)在内蒙古南部上二叠统林西组和额里图组, 发现大量具包卷层理的球枕状构造;经深入研究各种球枕状体的成份和内部结构构造特征, 证明它们各自形成于特定环境。

本文作者最近在内蒙古、河北交界区三面井组, 也找到形态各异以滚动球体为主的球枕状构造。它们以杂砂屑、火山碎屑和凝灰物质构成为特征, 反映火山喷发频繁的岛弧型主动陆缘环境(图4)。

(1)滚动纺锤体 三面井组的滚动纺锤体呈纺锤状或透镜状, 一般体长30~55 cm, 体高15~40 cm。按物质组成与内部结构构造特征, 可分为“杂砂屑纺锤体”和“凝灰粉砂质纺锤体”。虽然它们均为受水流驱动而往返滚动粘附基底物质形成, 但具体环境条件(水流、基底和沉积相带)明显不同。

杂砂屑纺锤体(图4a, b)内部圈层规则的包卷状,由黄褐色钙藻(如葛万藻Girvanella)泥纹层和土黄色或灰白色新月形石英长石砂质薄层交互组成, 包裹核心为泥砂质团块, 圈层大部因暴露被泥裂截断,并且裂隙为棕色泥砂质充填。杂砂屑纺锤体颜色、物质组成和内部结构特征反映潮水动能较强与间歇暴露的潮间砂坪。

凝灰粉砂质纺锤体(图4c, d)内部圈层呈不规则新月形和泡沫状, 由弯曲的棕褐色泥纹层与灰色凝灰质粉砂粘附体组成, 包裹核心为凝灰质同生团砾。寓含地层的沉积相分析证明这类纺锤体形成于大型堤礁带后的泥砂坪环境。纺锤体是受水下沿岸流驱动, 到处翻滚并粘附基底的粉砂屑凝灰物质形成的。

(2)泥砂质滚动球 三面井组的泥砂质滚动球一般圆形或近椭圆形(图4e, f, g, h); 个体明显较小,直(或长)径一般0.15~0.20 m, 大个体可达0.42 m。圈层由致密的泥质胶结细粉砂组成, 呈纹层-板状,层数约6~15 层; 球核与圈层成份相近, 为泥质粉砂椭圆球体, 说明球核源于前期沉积泥砂质层的塑性包卷变形。

泥砂质滚动球保存地层为灰色、深灰色薄板状粉砂质泥岩夹中层细粒杂砂岩, 相序分析结果证实地层属边缘陆棚斜坡下部(缓坡过渡带)沉积; 这些滚动球受斜坡重力影响, 在缓坡带的泥砂质基底上脱离成核、滚动粘附和停积。

(3)杂砂质滚动球 三面井组的杂砂质滚动球(图4m, o)圆形或近椭圆形, 个体较大, 一般直径2~3 m, 由凝灰质(或泥质)胶结的杂砂屑组成。内部圈层呈不规则的薄-中层状, 层数5~8 层; 球核直径0.3~0.5 m, 为杂砂屑滑卷层脱离体。

这些滚动球可以出现在两种沉积相带内, 即陆棚斜坡相的灰色、灰绿色细粉杂砂岩和泥质粉砂岩,及火山岛弧近源相的灰绿色晶屑凝灰岩和岩屑长石砂岩。它们在陡峭的陆棚或岛弧斜坡上滚动、粘附和停积, 只有零星球体滚落到盆地相粉砂泥岩和泥页岩中。

(4)凝灰球质滚动球与凝灰球滑塌砾岩 凝灰球(ash-ball)又称火山灰球, 小团球状, 成份为单一的凝灰物质, 说明受水体动荡影响, 它们由降落的火山灰在浅水中凝聚而成。三面井组的凝灰球直径0.02~0.05 m,内部晶屑分布均一, 未见同心纹层构造。

大量凝灰球沉降堆积和彼此粘结, 并顺火山岛弧斜坡向下滚动, 形成凝灰球质滚动球。凝灰球砾滚动球多数仅经短距离滚动, 球体较小, 直径0.30~0.40 m; 它们分散保存在薄层板状晶屑凝灰岩中(图4j), 或平行排列中-厚层岩屑长石砂岩内(图4i)。少数滚动距离较长, 体形巨大, 直径可达约3.20 m(图4k); 其内部聚集多个小型凝灰球砾滚动球, 外表包裹多层板状泥砂质粘附层; 它们散布在深灰色薄层板状粉砂泥岩内。

如果岛弧斜坡较陡, 凝灰球堆积发生扇状坍塌,就形成凝灰球坍塌砾岩(图4l)。坍塌砾岩扇状体主要由凝灰球单体和小型凝灰球砾滚动球, 及砂泥质混杂而成; 其长约3.0 m, 零星分布在灰色、灰绿色板状砂屑凝灰岩中。凝灰球砾滚动球和坍塌砾岩均发育在火山岛弧斜坡环境, 仅坍塌砾岩发育的斜坡相对陡峭。

(5)凝灰角砾滚动球 三面井组二段下部火山碎屑岩产有许多凝灰角砾滚动球和滑塌角砾岩扇状体, 指示陡峭的火山斜坡环境; 同时反映岛弧形成初期, 剧烈的火山喷发带来大量碎屑堆积, 促使岛弧快速隆起。

凝灰角砾滚动球体形较大, 一般直径2.0~3.0 m;圈层3~4 层, 中-薄层状, 岩性为含细角砾砂屑凝灰岩; 球核由安山角砾组成, 直径0.5~1.0 m。其中三面井村剖面见到的凝灰角砾滚动球(图4p)明显巨大,它停积在二段底界上, 直径>6.5 m。

凝灰角砾滚动球的球核(图4n), 从滑塌角砾岩扇状体脱离而来; 其圈层岩性与球体周邻地层的岩性一致, 说明球体在斜坡上滚动中粘附基底沉积物的发育过程。

图4 三面井组球枕状构造与地层界线剖面Fig. 4 Ball-pillow form structures and strato-boundaries of the Sanmianjing Formation

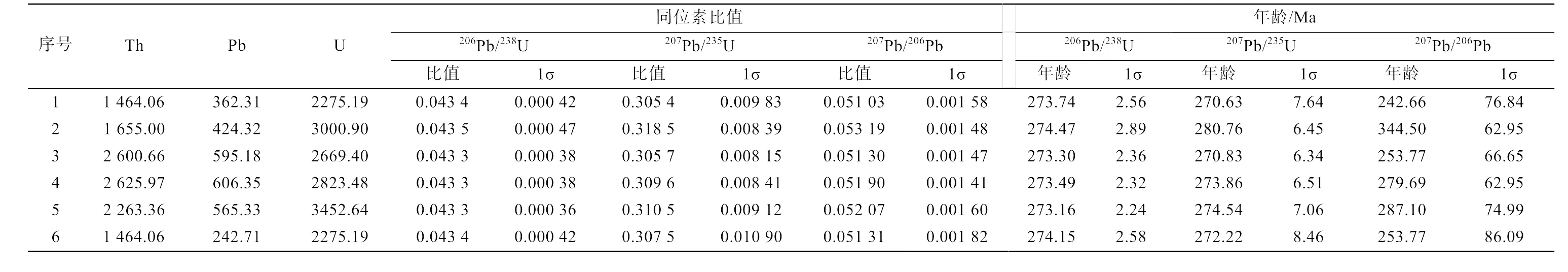

4 火山碎屑生物礁与建造环境

研究区三面井组以发育火山碎屑岩为主, 这些岩层大多夹有各式各样的古生物礁, 古生物礁指示邻近火山喷发中心的近源和分散环境。田树刚等(2016, 2019)曾发现和研究华北板块北缘的石炭—二叠纪火山碎屑生物礁。火山碎屑造礁突破了“生物礁为碳酸盐建隆”的传统定义(贺克尔和雅布隆斯基, 1989; 巩恩普等, 2013)。

本文对区内三面井组古生物礁深入研究, 证明它们主要由岩屑、晶屑和凝灰物质建造, 并具有原地生长的生物(葛万菌Girvanella、仙掌藻Halimedia和小型海绵Ossimimus等)障积粘结格架。这些火山碎屑建造明显符合生物礁基本特征, 即“原地生长,具完整生物骨(格)架, 呈一定规模的隆起, 并能指示特定生态环境”。岛弧型陆缘的频繁火山喷发带来大量碎屑物质和丰富营养, 为生物繁盛、造礁和礁体发育创造极好条件。

本文按礁体形态和古地理位置特征分类(曾鼎乾, 1988; 王国忠等, 2013), 将研究区三面井组火山碎屑生物礁分为层礁、点礁、堤礁、塔礁和柱礁。

(1)层礁(或称岸礁、裙礁、块礁) 层礁一般呈层厚均匀并稳定延伸的层状体, 多见于潮汐作用为主的近岸潮坪和三角洲顶积平原。三面井组层礁见到二类, 杂砂屑藻席(图5a)和泥灰质层礁(图5b),发育在近岸潮坪环境。其中灰泥层礁由钙质灰泥胶结的内屑颗粒和生物碎片组成, 中-厚层状, 夹在该岩组底部碳酸盐岩层中。这些层礁大部具有叶状藻(钙叶藻Calicifolium)丛状障积格架; 顶部覆盖菌藻类(葛万菌Girvanella)粘结藻席, 呈波状起伏。

杂砂屑藻席由黄褐色富藻泥质纹层与灰白色藻丝杂砂薄层叠复而成。富藻泥质纹层一般厚1~3 cm, 横向延伸层厚相对稳定, 显示退潮期菌藻类(葛万菌Girvanella)繁盛生长的准暴露环境。杂砂薄层由中-细粒杂砂组成, 局部含有粗砂和细砾; 一般厚3~8 cm, 层厚变化较大, 横向常常呈现透镜状弯曲; 综合特征反映涨潮期的砂屑堆积和菌藻类障积作用。

(2)点礁(或称丘礁、补丁礁) 点礁常呈小型椭圆透镜体, 或不规则丘状体。很多生物可以建造点礁, 以致它们内部结构多样化; 如钙藻点礁的丛状格架和纹层格架, 苔藓虫和海绵点礁的立体网状联结骨架, 及菌藻类隐结构灰泥丘等。点礁可以出现在动能较低的多种泥砂质沉积相带。目前三面井组找到点礁较少, 只有零星钙藻点礁和海绵点礁。其中碳孔藻(Anthracoporella)点礁(图5c, d)呈小型丘状体, 成分为灰褐色粉砂泥质, 具丛状障积格架,长40~60 cm, 宽30~40 cm。这些点礁出现在弧后盆地斜坡和堤礁后低能环境。

(3)堤礁(或称台缘礁、堡礁、障壁礁) 堤礁呈高大巨厚弧形凸起的生物建隆, 常具丛状障积格架和立体联结骨架, 横向上堤礁断续结成障壁礁链。堤礁指示高能动荡的准暴露环境, 多沿碳酸盐台地边缘或深大断裂的断崖生长, 也大多出现在陆棚坡折带和岛弧向海一侧。

三面井组的堤礁(图5e, f)非常发育, 呈巨大丘状堤堰, 横向链接形成紫红色、粉红色厚层块状的弧形障壁。它们具有仙掌藻(Halimedia)丛状格架或小型海绵(Ossimimus)立体网状骨架, 障积岩屑、晶屑和凝灰物质建造而成, 指示边缘陆棚和近源岛弧的顶部高能礁滩环境。

(4)圆丘礁(或称滩礁) 一般呈椭圆或近圆形的丘状体, 主要发育在高能浅水的碳酸盐台地礁滩、陆棚边缘隆起带和火山岛弧近源环境。研究区三面井组的圆丘礁(图5g)由火山碎屑建造, 发现在朝海图剖面“岛弧近源”环境, 及散布在顶部准暴露的高能礁滩。它们一般个体较大, 直径3~5 m, 体高受剥蚀不详; 多具包覆结构, 即由仙掌藻(Halimeda)丛状格架障积砂屑组成“内核”和葛万菌(Girvanella)粘结粗粒砂屑构成的“外壳”。

(5)塔礁 前人(曾鼎乾, 1988)没有区分塔礁和柱礁, 统称塔柱礁; 塔柱礁体高底面直径之比“>5”, 礁体形成被认为是持续生长与海平面上升速度平衡的结果。由于三面井组的塔礁和柱礁在形态、规模、造礁生物和形成环境明显不同, 所以本文区分二者并分别描述。

三面井组的塔礁(图5h, i)礁体均大型圆锥塔状,一般底面直径1.5~3.0 m, 体高约3.5~12.0 m, 底面直径体高之比为“3.5 ~ 5.0”。造礁生物以仙掌藻(Halimedia)或管壳石(Tubiphytes)为主, 枝体垂直或倾斜构成丛状障积格架; 外表披覆菌藻类(葛万菌Girvanella)薄层。礁体底面显示套锥状内部结构, 厚-薄圈层形成与障积粘结的物质不同(砂屑粒度、凝灰物质)有关, 反映海平面的周期升降。塔礁生长在陆棚边缘隆起和近源岛弧两侧的斜坡上部, 稀疏散布或局部密集排列成透镜状障壁。

图5 研究区三面井组火山碎屑生物礁Fig. 5 Volcaniclastic reefs of the Sanmianjingian Formation in the study area

(6)柱礁 三面井组的柱礁(图5j, k, l, m)呈小型近圆柱体, 底面直径体高之比“>5”。一般体高0.65~1.85 m; 底面直径0.12~0.42 m。礁体多为管壳石(Tubiphytes)丛状支撑障积与葛万菌(Girvanella)粘结披覆联合造礁。纵剖面和横断面显示内部为不规则套锥状。礁核由丛状管壳石障积凝灰质胶结杂砂屑而成, 起支撑作用; 外部圈层为葛万菌披覆粘结粉砂屑凝灰物质组成的层对。礁体横断面浅色圈层可见密集飘荡的藻丝。三面井组的柱礁常常散布在陆棚和岛弧的斜坡下部, 或在深水的沟槽盆地密集排列成带状凸起。这两种相带水体动能相对较弱,均利于柱礁向上生长。

另外需要说明, 柱礁横断面上的圈层构造与某些岩层的“氧化晕”相似。“氧化晕”为地下水沿岩层节(层)理和孔隙渗入内部, 所携带的低价金属离子(如Fe2+)在岩层中氧化、浸染和堆积, 形成棕褐色晕圈。氧化晕与柱礁易于区别。氧化晕各圈层代表地下水渗入的不同期次, 受岩层节理和孔隙发育不均一影响, 圈层形状常常不规则; 特别是这些岩层不具有生物格架和飘荡藻丝。

5 火山岛弧型陆缘环境

地质学家(Klein, 1987; 马文璞, 1992)依据沉积作用、动力学机制和古地理特征, 将主动大陆边缘划分二种类型, 即岛弧型(沟-弧-盆体系型或西太平洋型)和陆缘弧型(沟-弧体系型或东太平洋型); 将火山岛弧(岩浆弧)沉积分为三种相带, 喷发中心相、近源相和分散相。

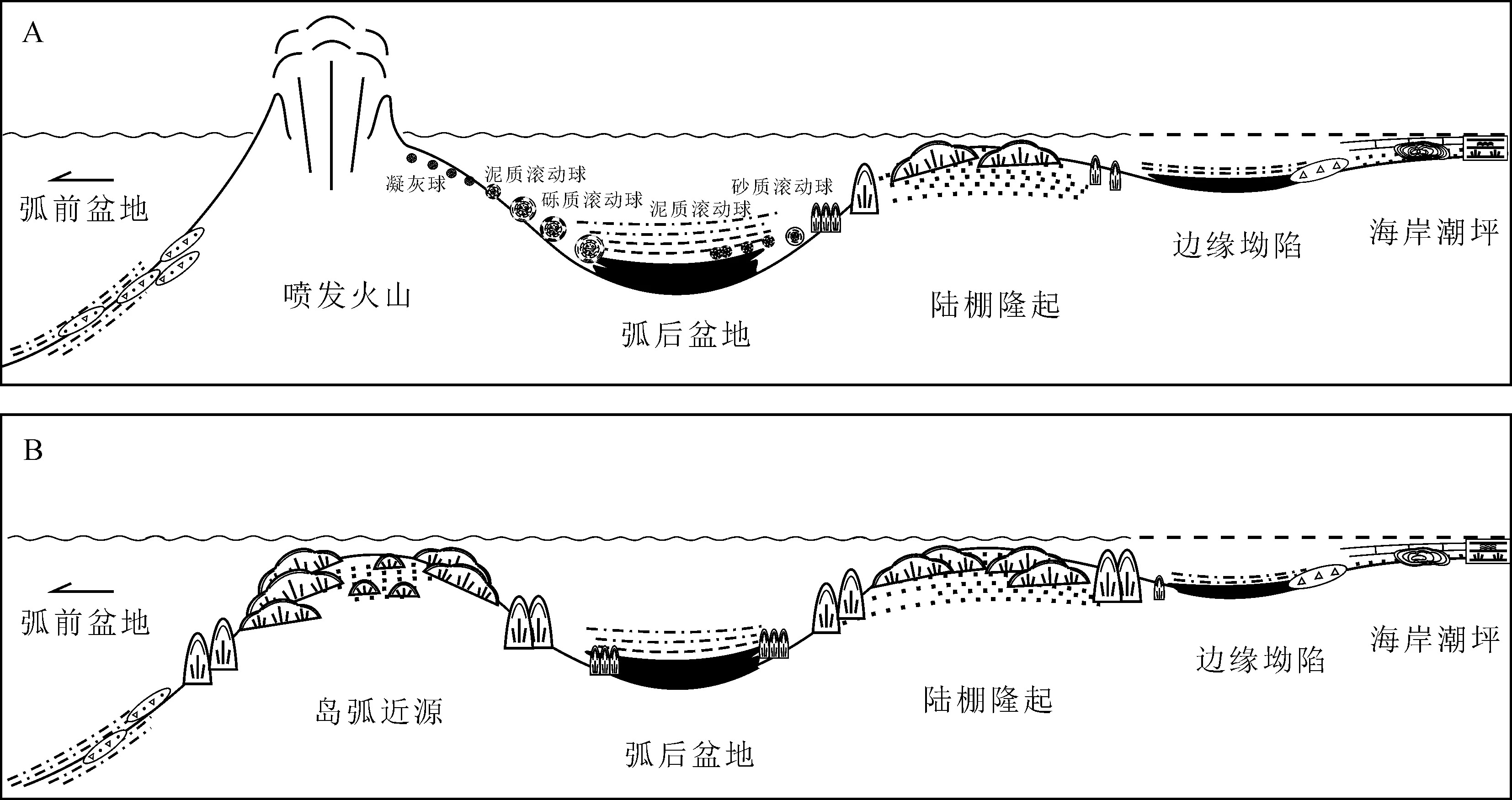

本文在解决存在地层问题基础上, 综合研究岩性组成、球枕状构造、古生物礁和相序环境, 证明内蒙古、河北交界区三面井组的古地理单元特征与上述划分相吻合。三面井组属岛弧型主动大陆边缘沉积。喷发中心相以火山熔岩为特征; 近源相以火山碎屑岩为主; 分散相为火山碎屑岩夹某些沉积岩。本文选择三面井剖面和朝海图剖面为代表, 总结论述研究区三面井期各古地理单元沉积特征(图6)。

图6 研究区三面井期火山岛弧型陆缘环境Fig. 6 Epicontinental conditions of the volcanic island-arc in Sanmianjingian Stage in the study area

(1)海岸潮坪 海岸潮坪位于陆棚的近岸一侧。地层沉积受潮汐涨退影响, 呈粗-细叠置的海侵序列, 底界不整合覆盖在老地层或岩浆岩体之上。

三面井期地层下部多为灰黄色含细砾中-粗粒杂砂岩夹泥质胶结粉细砂岩; 富含藻席、滚动纺锤体和泥裂, 属潮间带。上部为灰色生物碎片和内屑颗粒灰岩, 夹钙藻障积层礁和点礁; 富含䗴类、苔藓虫及腕足类等化石, 属潮下浅水环境。

(2)边缘坳陷 也称“前陆盆地”, 出现在海岸潮坪与陆棚隆起之间。其成因为大陆板块运移推动,使主动陆块边缘发生弯曲褶皱, 出现边缘坳陷和陆棚隆起排列。

边缘坳陷沉积属泻湖盆地相, 主要为黑灰色、深灰绿色泥页岩和板状粉砂质泥岩, 夹生物屑灰岩或细砾杂砂岩透镜体。坳陷沉积内未见底栖动物化石, 仅在近陆棚隆起一侧粉砂质泥岩内散布零星小型柱礁。

(3)陆棚隆起 陆棚前缘坡折受板块运移推动,形成陆棚隆起。三面井组的陆棚隆起沉积主要为土黄色、灰白色厚层块状中-粗粒杂砂岩, 夹灰色、灰绿色薄层凝灰质粉砂岩和粉砂泥岩; 剖面深入研究和横向追索, 均未发现喷出熔岩。二条代表剖面上陆棚隆起的生物礁和球枕状构造发育存在明显差异,反映横向隆起上覆水体深度不同。

三面井剖面的陆棚隆起顶部散布低矮堤礁和个别塔礁, 而隆起外侧斜坡出现密集排列的小型柱礁, 散布零星大型杂砂质滚动球和大量小型泥砂质滚动球, 反映上覆水体较深、物质来源丰富和斜坡相对平缓。

朝海图剖面的陆棚隆起顶部遍布大型堤礁, 并联结形成障壁; 两侧的高大塔礁密集排列, 形成透镜层状凸起。隆起顶部含很多滚动纺锤体, 指示准暴露高能滩相环境; 斜坡相地层仅为一层(厚17 m)薄层状粉砂岩和粉砂泥岩, 夹浊积杂砂岩透镜体, 反映陆棚斜坡陡峭。

(4)弧后盆地 也称“边缘海”, 指边缘陆棚与火山岛弧之间的深水海区; 其轮廓常呈不规则沟槽状, 地层沉积依是否邻近喷发火山存在差异。

“喷发火山”背后(如三面井剖面)的弧后盆地沉积相对较粗, 以粉砂泥岩和泥岩, 夹薄-中层细粉砂岩及杂砂岩透镜体为主, 未见生物礁存在。而距离“喷发火山”稍远(如朝海图剖面)的弧后盆地沉积明显较细, 为泥岩与页岩交互层, 夹含密集排列柱礁的大型砂屑凝灰质透镜状凸起。

(5)火山岛弧 研究区火山岛弧内可区分“喷发火山”和“岛弧近源”二种环境, 分别沉积“喷发中心相”和“近源相”。

喷发火山发育以三面井剖面为代表, 主要为喷发熔岩(安山玢岩)、凝灰角砾岩和含凝灰球的晶屑凝灰岩。火山两侧斜坡堆积灰绿色含角砾岩屑长石砂岩、薄层砂屑凝灰岩和灰褐色薄板状粉砂岩和粉砂泥岩; 发育大小不等的凝灰角砾质滚动球、泥砂质滚动球和凝灰球质滚动球。

岛弧近源以朝海图剖面为代表, 岛屿隆起上发育近源相火山碎屑岩。其顶部主要为土黄色、灰白色厚层中-粗粒岩屑长石砂岩, 夹灰绿色薄层凝灰质粉砂岩; 层内发育密集的堤礁和圆丘礁, 属高能礁滩环境。隆起两侧斜坡为灰色、灰绿色不等粒凝灰质胶结岩屑长石砂岩和砂屑凝灰岩; 层内发育密集排列或散乱分布的大型塔礁。经横向追索研究, 在朝海图剖面(第24~25 层)东约350 m 开始出现喷发熔岩(闪长玢岩)。

(6)弧前盆地 研究区内弧前盆地地层大多被草地覆盖, 剖面上仅见地层底部零星出露, 岩性主要为深灰色粉砂质泥岩、泥页岩夹含角砾砂泥岩透镜体。

6 结论

(1)通过多学科多方法综合研究, 使三面井组研究取得突破性进展。安山岩锆石U-Pb 测年证实, 二段出露的火山岩属中二叠世三面井期; 新发现界线地层剖面和滚动球成因表明, 三面井组一段二段间为连续沉积, 性质应为整合; 火山碎屑岩(杂砂岩、硬砂岩)与火山熔岩(安山玢岩、闪长玢岩)分别描述, 各自代表“喷出相”和“近源相”。

(2)系统研究三面井组内大量球枕状构造和火山碎屑生物礁。其中球枕状构造包括滚动纺锤体、泥砂质滚动球、杂砂质滚动球、凝灰球砾滚动球和凝灰球砾滚动球; 生物礁分为层礁、点礁、圆丘礁、堤礁、塔礁和柱礁。研究再次证明它们具有分别指示特定环境的作用。

(3)在综合地层研究进展、球枕状构造和火山碎屑生物礁的基础上, 建立三面井剖面和朝海图剖面的沉积相序, 恢复研究区中二叠世三面井期二类岛弧型陆缘环境模式。环境模式古地理单元包括6 个,即滨岸潮坪、边缘坳陷、陆棚隆起、弧后盆地、火山岛弧和弧前盆地。

致谢: 本文火山岩锆石U-Pb 同位素测试由西北大学大陆动力学国家重点实验室承担, 具体包志安和范超负责完成; 防灾科技学院黄静宜讲师和学生程韩宇、王家发、付智鹏、张成志等参加野外工作; 在此一并表示衷心致谢。

Acknowledgements:

This study was supported by National Natural Science Foundation of China (No. 41472027), and China Geological Survey (No. DD20160168).