论晚期共和古湖时代、演化过程及其与地壳运动和黄河发育的关系

2021-07-28赵希涛贾丽云胡道功李维东张耀玲

赵希涛, 杨 艳, 贾丽云, 胡道功, 李维东, 张耀玲, 林 旭

1)中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029; 2)中国地质科学院, 北京 100037;3)新构造运动与地质灾害重点实验室, 中国地质科学院地质力学研究所, 北京 100081;4)中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心, 北京 100037;5)三峡大学土木与建筑学院, 湖北宜昌 443002

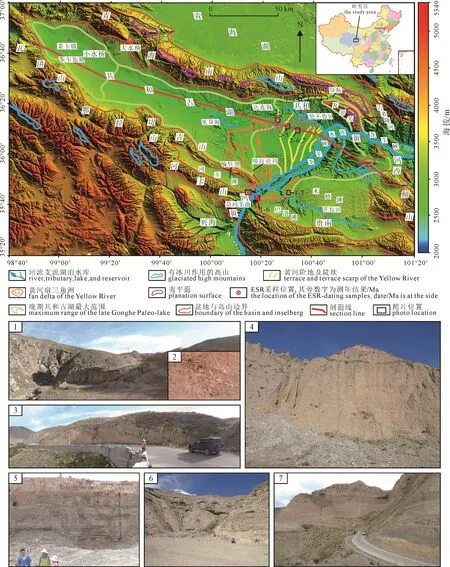

共和盆地是青海省东部的一个中型断陷盆地,夹于北面的青海南山和南面的鄂拉山之间。盆地呈北西西—南东东向延伸, 长约350 km, 西窄东宽,最宽处约 90 km, 略呈葫芦状, 总面积约为13 800 km2(图1)。该盆地是青藏高原东北缘一系列的重要盆地——柴达木盆地、青海湖盆地、兴海盆地、贵德盆地、循化盆地、西宁—民和盆地、临夏盆地之一。

黄河自南部的尕玛羊曲村附近出河卡南山及其下游规模很小的野狐峡、拉干峡进入共和盆地,两岸的高台地面, 约为海拔3 200 m, 黄河深切达600~700 m。在共和县东南, 黄河折而东弯, 穿过龙羊峡, 进入贵德盆地。因龙羊峡西端水库大坝的修建, 在共和县东南部形成了巨大的龙羊峡水库,汇水区远抵尕玛羊曲村附近。

2014 年9 月, 作者在考察青海湖之余, 顺道考察了共和盆地西北部的茶卡盐湖北岸小水桥地区和黄河流经的共和盆地东北部与贵德盆地北部。在从共和县城到贵德县城的途中路过夹于青海南山与瓦里关山之间的多隆沟时, 在这条注入黄河的小沟上游的西南侧人工开挖的砂石场剖面中, 发现了厚层、层理清晰且成分复杂, 分选与磨圆良好的砾石层与砂层, 与沟对岸来自青海南山各冲沟的大小混杂、成分单调、分选与磨圆均很差的砾石层, 形成了鲜明的对照, 显然是一种大河的河流相沉积。该砂砾层底部的海拔高度约为 2 935 m, 顶部已逾3 150 m, 高出附近龙羊峡谷中的黄河河床(2 385~2 390 m)760 m 以上。此后, 作者在2014 年10 月至2020 年9 月间, 曾8 度沿黄河谷地考察了兴海盆地以下的黄河源头段和整个黄河上、中游。其中, 重点考察了内蒙河套段(赵希涛, 2016; 赵希涛等,2018)和青海贵德—共和—兴海段(2015 年9 月、2016 年8 月、2019 年12 月和2020 年8—9 月)。在该共和贵德段黄河河谷中, 不仅考察了第四纪不同时期高出黄河可达600 m 以上的20 多级阶地(Jia et al., 2017), 也发现了新近纪不同时期的古黄河砾石层, 包括上新世中晚期连接共和古湖与贵德古湖现已被遗弃的黄河古河道——古多隆河(赵希涛等,2020), 还对晚期共和古湖演化与消亡的过程、特征和时代, 以及龙羊峡形成、黄河发育及其与恰不恰(共和)运动的关系等问题产生了许多新看法。这些正是本文所要讨论的主要内容。

1 共和古湖研究简史与恰不恰(共和)运动的提出

早在1936 年, 孙健初就将共和盆地内的晚第三纪和第四纪早、中期的红色地层命名为共和统(王吉玉和张兴鲁, 1979)。1959 年, 青海省水文队范锡朋和朱振才在水文地质普查时, 在共和群地层中,发现了一批脊椎动物化石。周本熊和刘后一(1959)鉴定了这批化石, 为中国鬣狗(Hyaenacf.sinensisOwen)、三门马(Equus sanmeniensisTeilh. et Piv.)、犀牛科(Rhinocerotidae indet)和象科(Elephantidae indet)。因三门马和中国鬣狗为华北地区更新世初期和中期的典型属种, 故推断化石产地的层位应该是下、中更新统。该文所报道的化石地点, 为恰不恰镇南 3.5 km 的恰不恰河岸阶地, 阶地顶面海拔2 850 m, 化石采集于深约25 m 的砂砾层中。

陈承惠和吴子荣(1964)将共和盆地中均由上部粗粒堆积和中下部细粒堆积所组成的平坦草原, 包括头、二、三塔拉, 定为由湖积沉积物所组成的三级湖岸阶地, 参考上述化石, 认为在更新世早、中期, 共和盆地曾经是一个大湖, 有过三次水量加大、湖面扩张的时期。

王吉玉和张兴鲁(1979)将出露于曲沟及茶卡北山等地的上第三系(中新、上新统)称为“曲沟组”, 为一套下部为紫红色、上部为浅绿色及浅棕黄色的地层, 以泥岩为主夹粉砂岩, 含介形、腹足、轮藻、瓣鳃类等化石, 厚约800 m。他们描述了共和县城附近的塔买—阿乙亥剖面的岩性及其所含的脊椎动物及介形类等化石, 将其作为早、中更新世河湖相地层(共和组)在盆地中心的代表, 厚249 m, 下伏曲沟组, 上覆上更新统冲积砂砾层(相当一塔拉)。他们还在大(达)连海剖面相当于共和组上部中, 发现了三门马、 布氏鹿(Ectenoceros boulei) 和犀牛(Renocerossp.)化石, 认为二塔拉和一塔拉是晚更新世黄河的高阶地, 全新世在黄河两岸及恰卜恰河还发育有4 级低阶地。

徐叔鹰等(1984)认为, 共和盆地主要断陷发生于早第三纪之末, 在基底之上形成了一套湖相细碎屑岩, 时代为晚第三纪, 与西宁、贵德等盆地的贵德群相当, 称曲沟组, 应属淡水湖相沉积。他们推测, “古共和湖”与贵德、西宁—民和、青海湖及兴海等古湖盆地相连, 青海南山和拉脊山只是伸入湖中的半岛。曲沟组之上堆积的一套巨厚的早第四纪湖相沉积被称为共和组, 据其中的脊椎动物化石和古地磁测定, 其时代被定为早—中更新世(徐叔鹰, 1987)。共和组地层的岩性岩相变化较大, 在盆地边缘(特别南缘)为粗碎屑岩沉积, 如羊曲(即尕玛羊曲)黄河两岸的河卡滩和巴洛滩, 为厚达300 余m的砾岩。其砾石成分复杂, 但分选与磨圆较好, 系经过长距离运移的河流堆积。盆地北缘共和组为砾岩、砂砾岩和粗砂岩组成, 但砾石成分单调, 且分选与磨圆差。从盆地边缘向盆地中心, 岩性逐渐变细, 厚度逐渐增大, 主要由细砂岩、粉砂岩、泥岩和砂质泥岩构成, 其中常夹多层细砾岩、砾状砂岩和中粒粗砂岩。他们由此推论, 共和组在盆地南缘为古黄河河床相堆积, 北缘为山麓相堆积, 广大盆地内部则为曲流充分发育的河流泛滥平原相和浅湖相交替堆积。据此, 共和盆地晚新生代构造运动可分为两个阶段: 自中新世至中更新世早期, 为以沉降为主的构造运动时期, 在盆地中形成曲沟组和共和组; 自中更新世晚期以来, 进入以强烈上升为主的构造运动时期, 共和组和其后的沉积物之间形成普遍的区域性不整合。上述两大阶段之间的构造运动, 他们称之为“恰卜恰(共和)运动”。它是共和盆地地貌发育中关键性的一次构造变动, 不仅使盆地周围山地进一步循断裂上升, 并派生出沿共和组地层的褶皱和错断, 更对中更新世之后的盆地地貌发育起了重大的控制作用。他们将三塔拉作为共和高原一部分被夷平的最新地层共和组, 其形成时代约为中更新世晚期, 而一、二塔拉则是黄河的晚更新世阶地。认为至中更新世末, 黄河在现今龙羊峡地区从瓦里贡山夷平面上下切, 形成高悬于峡谷之上的一个宽谷面, 相当于盆地内的共和高原面, 海拔3 000~3 100 m。而在此之前, 黄河是通过现今的尕海滩和东龙(多隆)沟流入贵德盆地的, 因为在瓦里贡山和加拉山之间的分水山口上目前还保存着时代相当于共和组的大片冲积相砾岩(可惜无详细记录)。他们还认为, 黄河及其支流恰卜恰河从一塔拉面上的下切, 应发生在更新世之后。全新世期间盆地的震荡式上升是十分惊人的, 因而在龙羊峡上口恰卜恰河入黄河汇口处, 形成了多达11 级基座阶地,连同晚更新世阶地一、二塔拉亦计算在内, 共计有13 级之多, 高差达500 m 左右。

郑绍华等(1985)对贵德与共和两盆地含新生代哺乳动物化石的几个剖面和更多地点进行了调查与发掘。其中, 共和盆地的化石地点集中在黄河及其支流恰卜恰河沿岸及大(达)连海、塘格木和英得海地区。共发现了䶄鼢鼠(Myospalax arvicolinus)、中华鼢鼠(M. fontanieri)、拟布氏田鼠(Microtus brandtioides)、简田鼠(M. epiratticeps)、鼠(?Mimomyssp.) 、 河 狸(Castoridae indet.) 、 复 齿 拟 鼠 兔(Ochotonoides complicidens)、似西藏鼠兔(Ochotonacf.thibetana)、变异狼(Canis variabilis)、古菱齿象(Palaeoloxodonsp.)、三门马、披毛犀(Coelodontaantiquitatis) 、 共 和 粗 壮 丽 牛(Leptobos crassus gonghenensissubsp. nov.) 、 伐 里 萨 尼 丽 牛(Leptobo.rnis)、丽牛、似中国羚羊(Gazellacf.sinensis)、短头羊牛(Boopsis breviceps)、大角鹿(未定种)(Sinomegacerossp.)、直梳角鹿(cf.Euctenocerossp.)等, 其中共和县城南的几个层位和地点的地层属于早更新世, 大连海等几个地点的地层属于中更新世。

徐叔鹰(1987)与唐领余和汪世兰(1988)报道了达连海东岸和共和城东南克才村共和组两个剖面的孢粉分析和磁性地层研究结果。由于共和组地层向东倾斜, 故认为前者地层为下部, 后者为上部。孢粉分析结果表明, 共和组中特别是其下部, 孢粉相当丰富, 两剖面分别鉴定出117 和89 个属/科, 内含不少水生植物花粉与藻类孢子。他们将两剖面划分为6 个孢粉组合带, 即带Ⅰ(达连海剖面170~125 m):Picea( 云 杉 属)-Pinus( 松 属)-Chenopodiaceae( 藜科)-Polypodiaceae(水龙骨科), 带Ⅱ(125~78 m):Pinus-Picea-Ulmus(榆属), 带Ⅲ(78~50 m): Chenopodiaceae-Artemisia(蒿属)-Ephedra(麻黄属), 带Ⅳ(50 m 以上):Picea+Pinus-Betula(桦属)-Ulmus-Artemisia-Ephedra,带 Ⅴ ( 克 才 剖 面 80 ~ 22 m):Pinus-Chenopodiaceae-Artemisia-Compositae(菊科), 带Ⅵ(22 m 以上):Pinus-Picea-Betula-Ulmus-Polypodiumsp.2, 反映了自老至新为草原—森林草原—草原—森林草原—草原—森林草原—现今之草原的植被变化过程。从剖面下部孢粉含量丰富, 喜温喜湿植物种类较多, 阔叶树及少量第三纪孑遗分子(铁杉属、罗汉松属、山核桃属等)得到较好生长, 而上部木本植物花粉更少, 均以干旱草本为主, 反映了植被类型由暖温带向温带以及气候数次冷热和干湿的变化。他们还报道了磁性地层的测试结果, 共测出7 次正向和7 次反向的极性变化。他们参考共和组地层中所发现的哺乳动物化石, 将顶部一塔拉的黄河阶地正极性层位, 确定为10 万年, 以此与标准极性地层柱进行对比, 并推算出共和组地层的沉积速率(10 cm/ka), 从而将共和组底部确定为距今224 万年, 顶部为10 万年。施炜等(2006)也在共和县城附近的沙有村剖面进行了磁性地层研究, 但剖面较短。

李吉均及其合作者(Li, 1991; 李吉均等, 1996,2015; 李吉均和方小敏, 1998; Li and Fang, 1999; Li et al., 2014)在讨论青藏高原隆升对环境的影响时,将构造运动、气候变化及黄河的溯源侵蚀联系在一起, 认为兰州及其以上地区黄河的阶地提供了高原隆升的记录。他们将青藏高原主夷平面形成的上限年龄定为3.6 Ma, 临夏盆地新生代湖相沉积同时结束, 青藏运动开始, 分为A(3.6 Ma), B(2.6 Ma)和C(1.7 Ma)3 幕。A 幕现代亚洲季风形成, B 幕黄土开始堆积, C 幕黄河出现; 昆黄运动(1.2~0.6 Ma)使黄河干流切入青藏高原, 大面积山地进入冰冻圈, 可能导致中更新世之气候转型; 共和运动(10 或15 万年前)造成黄河切穿龙羊峡, 青海湖孤立, 高原达到现代高度。在其兰州以上黄河干流的地质年龄一图中, 标明兰州段黄河年龄为1 500 ka, 积石峡年龄为1 200 ka, 松巴峡为600 ka, 龙羊峡为150 ka, 更上游的军功和Mads 分别只有(37 610±2 010) a 和(4 830±270) a。他们还特别指出, 1.2 Ma 和0.15 Ma的两次运动, 即“黄河运动”和“共和运动”, 使黄河相继切开了积石峡和龙羊峡, 产生了黄河最大幅度(700 m)的下切。

潘保田(1994)根据堆积于贵德盆地中厚逾千米的中中新世—上新世贵德群的湖相堆积和局部分布的早、中更新世共和组湖相堆积, 并参考了前述徐叔鹰等关于共和、贵德、青海湖和西宁—民和等盆地曾经相连的论述, 提出了“青东古湖”一词, 还给出了贵德盆地与共和古湖相连的3 个通道: 龙羊峡、过马营哇什滩和多隆沟。可惜, 他们均未给出这些古湖连通的任何证据。潘保田认为, 是大约10 万年前的“恰卜恰(共和)运动”或“共和运动”,才使共和盆地结束沉降历史而转为抬升, 也造成贵德盆地抬升, 且黄河切穿了贵德盆地东面的扎马杂日山而使原内流的贵德水系外流。

张智勇等(2003)研究了共和盆地南缘羊曲至河卡滩等地的新生代地层与黄河阶地, 认为盆地底部为晚第三纪贵德组红层, 厚大于1 122.85 m, 由3 个岩段组成, 下部砂泥岩段厚606.26 m, 中部砂砾岩段厚408.03 m, 上部泥岩段厚108.56 m, 反映共和盆地贵德组主要由山前平原河流相红色粗碎屑岩——辫状河及湖相红色含石膏细碎屑岩建造组成。中部为早更新世河湖相沉积, 又称为共和组, 地层有 10°左右的倾斜, 与贵德组呈角度不整合接触,剖面控制的地层厚度为273.42 m, 横向上地层相变明显, 从盆地边缘向盆地中心逐渐变细。盆地边缘主要为一套粗碎屑沉积物, 具河流冲积特征。在贵南巴曲、茫拉河一带岩性主要为细粒砂砾石层、中粗粒砂层并夹湖相纹泥, 具湖相沉积特征。在该地层所采ESR 测年分别为1 323.9 ka(羊曲)、1 164.2 ka(茫拉)、1 055.9 ka(茫拉)、884.0 ka(唐乃亥北)、766.5 ka (唐乃亥北)。在共和盆地南部三塔拉距地表2 m 的灰-绿灰色具楔状交错层理含砾砂层夹黄色黏土透镜中所测ESR 年龄为602.1 ka, 反映出共和盆地该套河湖相沉积的时代主要为早更新世。顶部为晚更新世冲洪积砂砾石层, 与下伏早更新世地层呈侵蚀接触, 厚度大于217.83 m。距顶部150 m 处热释光测年为(82.5±4.1) ka。该套地层构成了共和盆地南缘的盆地面, 海拔约3 100 m, 在羊曲一带黄河自该盆地面下切深约600 m。他们还报道羊曲附近黄河发育3 级阶地及其热释光年龄测定结果, 从而得出黄河在0.03 Ma 才切开共和南山、黄河上游地貌演化过程是伴随高原阶段隆升而向上游阶段性溯源侵蚀而发展的结论, 与李吉均等的观点相当一致。

此外, 杨达源等(1996)、赵振明和刘百篪(2003,2005)、孙延贵等(2007), 也报道了共和地区黄河阶地与黄河河谷发育的研究结果, 因非本文的主要讨论内容, 兹不细述。

2 区域自然环境与地质背景

2.1 区域自然环境概况

共和盆地是青海省东部的一个中型断陷盆地,夹于北面的祁连山系的青海南山和南面的昆仑—秦岭山系的鄂拉山—河卡南山之间, 西起瓦洪山, 东迄西倾山。盆地呈北西西—南东东向延伸, 长约350 km, 西窄而东宽, 最宽处约90 km, 略呈葫芦状,总面积约为13 800 km2(图1)。环绕共和盆地四周的山地, 大多在海拔4 000 m 以上, 而盆地底部的平均高度约为海拔3 000 m 左右, 而从盆地东南部横穿盆地东部的黄河, 则从曾经的盆底下切了600~700 m。共和盆地北邻青海湖盆地, 西邻都兰盆地,南与兴海盆地和东与贵德盆地多以黄河相连。它是青藏高原东北缘一系列的重要盆地之一, 是研究青藏高原东北缘隆升和黄河源头段河谷发育的关键地区之一。

按照区域地形与自然环境, 共和盆地自西北向东南, 可分为特征不尽相同的3 部分(图1, 图2):盆地西北部又称茶卡盆地, 以石乃海与哇玉香卡之间的一条北东东—南西西方向低缓而平坦的横梁,与东部狭义的共和盆地分开。该分水梁地由来自北面的大水河(乌水河)与南面的哇河在流向盆地所形成的洪积扇的中脊部位连接而成。茶卡盆地是一个小型的内流盆地, 以茶卡盐湖著称。茶卡盐湖位于柴达木盆地的最东段, 是祁连山南缘新生代凹陷的山间自流小盆地, 流域面积为11 600 km2(本文注:面积可能有误, 应不足3 000 km2)。茶卡地区年均降水量为197.6 mm, 年均蒸发量达2 074.1 mm。茶卡湖是一个盐湖, 现有面积为100 km2左右, 水深在丰水季节为50 cm 左右, 枯水季节仅5 cm 左右。湖水的矿化度高达320 g/L, 目前处于氯化钠析盐阶段(刘兴起等, 2007)。据谷歌地球资料, 茶卡湖面的海拔高度为3 064 m。

图1 共和盆地遥感地貌图暨位置图及某些地点照片Fig. 1 Location and geomorphological map of the Gonghe Basin and photos of some sites

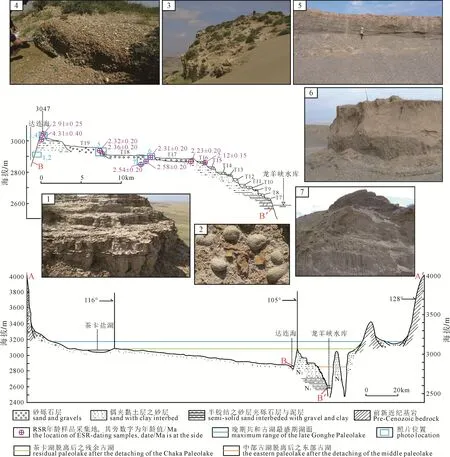

图2 共和盆地中轴剖面暨放大之黄河阶地及其共和组与曲沟组基座剖面图Fig. 2 The axial profile of the Gonghe Basin and the cross-section of terraces of the Yellow River after enlarging,Gonghe Formation and Qugou Formation

狭义的共和盆地又以共和县西约15 km 的一条近南北或北东东—南西西方向断续分布的松散沉积物长梁分成东西两部分: 西为达连海湖洼地, 东为黄河谷地。该长梁是分布于共和县西和西南的大片被称为塔拉的台地(自西南向东北按高程逐级降低分别称为三塔拉、二塔拉和一塔拉), 由表层的河流相砾石层及其下伏共和组河湖相砂与少量黏土沉积组成, 其海拔高度多在3 200~2 900 m 之间, 普遍高出当地黄河谷底600~700 m。达连海湖在共和城西约30 km, 是该盆地中的一个间歇性小湖, 由南北两个面积分别只有约2.5 km2和0.5 km2的同名湖泊组成, 湖面高程分别为海拔2 862.2 m 与2 858.1 m,只有洪水季节才能暂时积水。湖水和入湖的沙珠玉河河水, 或可通过湖底的松散沉积物排向黄河。达连海是共和盆地中最大的内流河——沙珠玉河的终极湖泊, 自20 世纪50 年代以来, 沙珠玉河中上游相继有14 座水库建成蓄水, 几乎断绝了下游水源补给, 北达连海于1937 年完全干涸, 湖底已为流沙掩埋; 1994 年南达连海完全干涸(程波等, 2010; 陈发虎等, 2012)。自西而东流入达连海的沙珠玉河又称胃育渠, 其源头段应为发源于西段青海南山主脊东北侧的大水河。大水河在大水桥附近穿过青海南山西段主脊垭口进入共和盆地, 在盆地北侧形成面积可达近400 km2的冲积扇。冲积扇西部的潜水流入茶卡盐湖, 东部的潜水则流入沙珠玉河。因此,大水河在地貌学上是一条先成河, 暗示它的形成时代要比青海南山西段主脊的隆升要早些。达连海湖西偏南约20 km 处, 还有两个以小沟相连的同名咸水小湖——更尕海, 西、东更尕海面积分别只有约2.6 km2和约3.3 km2, 湖面海拔分别为2 860.6 m 与2 857.3 m。西更尕海西部北约6 km 左右, 还有一个咸水小湖——英得海, 面积 1.6 km2, 湖面海拔2 886.5 m。

共和盆地东南部分面积最大, 约占全盆地的一半左右。在尕玛羊曲附近, 黄河自北流转而流向北东方向, 再在曲沟镇东南, 转而向东, 经龙羊峡流向贵德盆地, 从而将盆地划分为东西两部分。西北部主要由黄河间歇性地切割了曾经的古湖沉积而形成的多级阶地, 而东南部则很好地保存了古湖面及其后部大面积的洪积台地。由于古湖面相对平坦而黄河则有相对较大的纵比降, 因而从龙羊峡到尕玛羊曲, 由古湖积物及其同期的古冲积、洪积物所组成台地相对于黄河河面的高度即黄河的切割深度是不同的。在黄河进入共和盆地的尕玛羊曲附近, 扇形的砾石台地高出黄河河面只有600 m 左右, 而在龙羊峡南侧, 湖积台地与洪积台地可高出黄河河面达700~750 m, 甚至其后缘达近1 000 m。因在龙羊峡西端修建大坝, 故在共和县南和东南部, 形成了汇水面积巨大的龙羊峡水库, 其汇水区远达尕玛羊曲村附近。

由于青海南山的阻隔, 共和盆地是现代夏季风的边缘区。受东南季风、西南季风和西风环流三大气候系统的共同影响, 气候是以干燥寒冷为特点的高寒干旱半干旱大陆性气候, 温度较低, 年均温在西部的0℃向东部的4℃过渡, 全年至少有4 个月月均温在0℃以下, 全年日最低气温≤-20℃日数可达40~60 天。盆地内年降水量在西部不足200 mm, 东部约为300 mm 之间, 年平均相对湿度为40%~60%。降水集中在5—9 月, 占全年总量的80%~90%。共和盆地及其邻近地区还是青藏高原平均风速最大、大风频率最高的地区之一。西部茶卡大风(风速8 级或≥17.2 m/s)日数可达100 天左右, 东部共和为40~50 天。由于风力强劲, 加以有丰富的砂源, 因而盆地内有广泛的流沙分布。沙丘主要展布在盆地的中东部, 即西起沙珠玉和达连海、英得海和更尕海等三湖滨岸地带, 东迄贵南木格滩, 面积约860 km2(徐叔鹰等, 1982; 徐叔鹰, 1986)。

共和盆地现代植被组成属草原类型, 以针茅、芨芨草、青海固沙草等为主, 草高仅几十厘米。现代土壤以栗钙土和棕钙土为主, 前者广泛分布于山前平原及塔拉台地, 后者主要分布在黄河及其支流恰不恰河及沙珠玉河谷地中(徐叔鹰等, 1982; 徐叔鹰, 1986)。

2.2 区域地质背景

徐叔鹰(徐叔鹰等, 1984; 徐叔鹰, 1986, 1987)认为, 共和盆地及其周围山地在构造上是祁连、昆仑和秦岭三大褶皱系之间的早期中生代地槽。海相三叠系是该区最高海相层位, 是构成环绕盆地四周山地的主要岩层, 以海相的灰岩、砂岩和浅变质的板岩、片岩为主。在地槽强烈回返阶段, 组成广泛的印支期花岗岩和花岗闪长岩等侵入体。据1:1 000 000青海省地质图及地质说明书(张雪亭等, 2007)资料,盆地北侧的青海南山主脉, 主要由三叠纪早中期的隆务河组(T1-2l)碎屑岩夹灰岩与局部火山岩, 石炭—二叠纪吐尔根大坂组(CP2t)碎屑岩夹中基性火山岩与灰岩, 以及印支期二长花岗岩(ηγT)、钾长花岗岩(ξγT)与闪长岩(δT)组成。其余脉瓦里关山则为印支期二长花岗岩组成。盆地东侧的西倾山为隆务河组、三叠纪早中期的古浪提组(T1-2g)杂砂岩夹砾岩灰岩、早白垩纪河口组(K1h)碎屑岩夹泥岩页岩及石膏层, 以及印支期的花岗闪长岩、二长花岗岩与晚三叠纪鄂拉山组(T3e)中基-中酸性火山岩夹砂岩组成。而在盆地南侧的鄂拉山、河卡南山及其它余脉、支脉的地层与岩性则要复杂得多, 不仅有与青海南山相同的地层及侵入岩体(CP2t、T1-2l、T1-2g、T3e、K1h、ηγT、δT、ξγT), 还有古元古代金水口岩群(Pt1J)麻粒岩、变粒岩与片麻岩, 寒武纪的滩间山群(∈OT)中基性火山岩、千枚岩、结晶灰岩与砂岩, 上泥盆纪牦牛山组(D3m)中基-中酸性火山岩(下部)与碎屑岩(下部), 石炭纪早期城墙沟组(C1eq)灰岩夹砂岩,石炭—二叠纪中吾农山群甘家组(CP2gj)砾岩、砂岩、灰岩夹安山岩、板岩, 三叠纪早中期的古浪提组(T1-2g)杂砂岩夹砾岩灰岩, 早中侏罗纪羊曲组(J1-2yq)含煤碎屑岩夹泥岩、石膏, 以及前兴凯期二长花岗岩(ηγPt1)、加里东期基性岩类(vO)、印支期花岗闪长岩(γδT)、钾长花岗岩(ξγT)等。

徐叔鹰等(1984)认为, 共和盆地是青藏高原东北部的一个断陷盆地。早第三纪末期的构造运动造成现代盆地的基本格架。在早第三纪期间, 盆地曾上升遭受剥蚀, 主要断陷发生在早第三纪之末, 在盆地基底上形成一套湖相细碎屑岩。他们将盆地中的这套上第三系称曲沟组, 其岩性除在古湖盆边缘为砂砾岩外在盆地中极大部分地区均为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩和细砂岩, 并以前两者为主, 所夹薄层砂砾岩中砾石粒径细小, 多扁圆状。盆地边缘的砂砾岩分选不良, 磨圆度差, 显示为短距离搬运堆积。曲沟组内含丰富的微古化石, 如介形类就有40 种之多,其中大部分为淡水种属, 如土星介(Ilyocypris)、小玻璃介(Candoniella)和玻璃介(Candona)等; 腹足类亦以淡水种属为主, 如萝卜螺(Radixsp.)、盘螺(Valvatasp.)和旋螺(Gyraulussp.), 表明当时古共和湖为淡水湖泊, 反映当时地势较低, 西风气流和印度洋季风带来充沛降水, 为古湖发育提供了优惠条件。据此,他们将其时代定为晚第三系, 与西宁贵德等盆地的贵德群相当。从上述岩石特征或化石组合上看, 曲沟组应属淡水湖相沉积。据湖相地层分布范围推测, 当时古共和湖曾与贵德盆地、西宁盆地、青海湖盆地与兴海盆地等古湖相贯通, 拉脊山、青海南山与河卡山则是伸向湖中的半岛。他们还认为, 上新世晚期,古湖中开始出现化学沉积, 表现为上部地层中的石膏夹层。所在层位经孢粉分析, 以草本占优势的组合,主要草本有禾本科(Gramineae)、藜科、毛茛科(Ranunculaceae)、菊科和蒿属, 少量的木本花粉如雪松(Cedrus)、松、桦木和栎(Quercus)等属。湖水中的介形类出现正星介(Cyprideis)和湖花介(Limnocythere)等微咸-半咸水种属。上述迹像表明, 上新世晚期气候趋向干旱, 湖水水质开始咸化。但曲沟组上部仅有数量较少的薄层石膏夹层, 具有向蒸发岩过渡的泥灰岩也不多见。

3 地貌与沉积特征和共和古湖分期

3.1 盆地周缘的高山与极高山

分隔青海湖盆地与共和盆地的青海南山, 属于祁连山系疏勒南山向南东方向延伸的余脉, 也将柴达木盆地与青海湖盆地分隔。它自北西向南东进入本区, 向东稍稍转向北西西—南东东方向。山脉中西段主脊, 海拔多在4 000~4 500 m 之间, 主要高峰则在海拔4 700 m 左右。山脉中东段略有降低, 主脊多在3 800~4 200 m 之间, 主要高峰则在海拔4 300 m 左右。山脉东段, 走向又稍稍转向南东方向,主脊已相当宽缓, 海拔已降至3 600~3 800 m, 最后倾伏于发源于拉脊山的浪玛河下游两侧的高大洪积台地巴卡台及过马塘之下, 并构成后者的基座。青海南山大部分主脊仅有一列, 南坡陡峻而北坡较缓。虽多数地段主山脊高于海拔4 500 m, 与两侧盆地高差已超过1 000 m, 因而已属于高山范畴。由于海拔高度不是很大, 且又位于降水稀少的干旱区,这里的平衡线很高, 因而未能发育现代冰川。从谷歌地球上看, 主脊与山峰地形都较和缓, 只在黑马河乡南和共和城北的两小段主脊, 显示出类似刃脊与角峰的特点, 其两侧山坡也具有冰斗与U 谷状地形, 可能与末次冰期冰川作用有关, 但其规模很小。在青海南山西段, 因大水河源头段穿越主山脊而在主脊以北存在一条与青海湖之间的狭窄的分水岭小脊。而在青海南山中东段, 黄河支流恰不恰河上游夏拉曲深深地切穿了山脉主脊而在其北形成了小小的河谷盆地, 因而东段主脊与中段主脊错开并绕过夏拉曲源头。因此, 我们认为, 大水河与夏拉曲的源头段, 均属于先成河范畴, 表明该段青海南山的隆起, 会比这两条河流的形成要晚些。在青海南山西段北山脊、中段山脊北坡、东南段的部分主脊, 山势较为宽缓, 三者海拔分别在3 700~ 3 950 m、3 900~4 300 m 与3 600~3 800 m 之间, 应是保存较好的夷平面, 其山麓还有红土风化壳发育。青海南山东南端西南侧的瓦里关山(3 816.1)及其向东南方向延续的缓丘, 穿过龙羊峡, 逐渐倾伏于黄河南岸的古湖盆沉积之下。瓦里关山可能是青海南山被断裂错开的一条支脉, 其主山脊东南段也相当平缓, 海拔在3 500~3 650 m 之间, 也应是保存较好的夷平面。它和青海南山各段的夷平面, 可能相当于青藏高原的主夷平面(main surface)。西倾山则是青海南山东南端和瓦里关山越过黄河河谷的南延部分, 其主脊狭窄而断续相连。

共和盆地西南和东南边界, 自西北向东南依次为瓦洪山、鄂拉山、河卡南山、贵南南山及鄂拉山与河卡南山之北的切吉山。其中, 鄂拉山海拔最高,其主山脊多在海拔4 700~5 000 m 之间, 主要高峰则在海拔5 100~5 300 m 之间, 应属于极高山。而其他山脉的主脊与主要高峰, 主要在海拔4 000~4 500 m 与海拔4 500~5 000 m 之间, 属于高山范畴。从谷歌地球上看, 主脊与山峰地形都较和缓,但夷平面发育不好。只在鄂拉山与河卡南山的两小段主脊, 显示出类似刃脊与角峰的特点, 其两侧山坡也具有冰斗与U 谷状地形, 可能与末次冰期冰川作用有关, 但其规模也与青海南山一样, 都很小。必须指出的是, 鄂拉山与河卡南山北面的一列山脉切吉山, 虽然中段主脊高达海拔3 700~5 059 m 之间, 向西北逐渐降低为3 800~4 400 m, 向东南进一步降为3 300~3 700 m, 但几乎所有发源于鄂拉山和河卡南山、向北注入共和盆地中、西部的小河与沟谷, 均能穿过该山脉, 说明这些小河与沟谷都是先成河。

3.2 山前倾斜台地、湖底平原与共和古湖分期

孙延贵等(2007)认为, 共和地区的层状地貌系统由山麓剥蚀面、洪积扇面、盆地面和黄河阶地面组成。由于洪积扇面与盆地面是在同一个当地的侵蚀基准面——共和古湖面的条件下所堆积的, 因而是同一个由山麓向湖盆倾斜的堆积面。根据我们的考察(赵希涛等, 2020)并参考徐叔鹰等(1984)的报道,共和盆地的晚新生代河湖相地层, 主要包括曲沟组与共和组两套, 也就是存在曲沟组堆积时期的早期共和古湖与共和组堆积时期的晚期共和古湖。

3.2.1 曲沟组地层与早期共和古湖

根据徐叔鹰等(1984)和1:100 万青海省地质图(张雪亭等, 2007)的资料, 共和盆地中曲沟组或贵德群地层包括中新世咸水河组(N1x)泥岩夹砾岩、砂砾岩、石膏和上新世临夏组(N2l)砂砾岩、泥岩夹泥灰岩或二者的并组(N1-2x-l), 分别保存在瓦里关山西麓(N1x、N2l)、茶卡湖东北方大水河两侧的青海南山南麓(N1-2x-l)、尕玛羊曲附近(N1-2x-l), 以及龙羊峡南侧(N2l)等地。

作者对上述地点均进行过实地考察。例如, 在瓦里关山西坡与西、南山麓, 作者观察到大面积、厚达300 m 以上、微微倾向盆地、半固结的曲沟组浅棕红、浅灰黄夹灰色条带的湖相砂、粉砂与砂质黏土互层地层(紧贴基岩处含较多岩屑), 从龙羊峡水库北岸出露于基岩之上, 一直延伸到海拔3 000 m 以上的高度。龙羊峡土林国家地质公园的主要地质遗迹, 就是由这套地层所组成。这套地层还延伸到水库西岸, 构成黄河T7、T8 等中、低级阶地的基座。又如在尕玛羊曲黄河两岸, 可以看到曲沟组微红与微黄色半固结的以湖相砂层或砂岩和河流相含砾砂岩为主的地层, 已明显变位, 并已构成黄河两岸厚逾400 m 的河流相砾石层所组成高台地——河卡滩、哆滩贡玛(三塔拉湾)—三塔拉、巴洛滩和木格滩的基座。再如在茶卡盐湖东北岸小水桥以北, 曲沟组湖相浅紫、浅棕、灰黄、蓝灰等色半固结的泥岩、砂岩互层地层, 其北端已从其原始的向湖倾斜, 已转为半背湖(茶卡盐湖)面山(青海南山主脊)的产状(280 °∠ 32°), 并已在青海南山主脊南麓, 构成海拔高度已达3 790 m、高出周围洪积扇150 m 以上的小丘陵, 并向南延伸。此外, 我们还在黄河支流恰不恰河上游、刚刚切过青海南山主脊的两侧台地, 看到发育于基岩之上的砖红色的风化壳红土(图1-1), 其成岩良好, 已呈块状(图1-2)。而其向南即向盆地方向, 则变为向盆地高角度倾斜(149 °∠ 29°)的半成岩的微红色砾石与泥沙互层(图1-3), 显然属于小河流在山麓所堆积的洪积物。它们的海拔高度为3 300~3 400 m。

由上所述并结合徐叔鹰等(1984)所给出的有关资料, 可以看出: (1)曲沟组是一个从周围山地的山麓包括风化壳的残坡积、大小石块、砾石、沙土的重力堆积与洪积、冲积, 向共和盆地变为由砂砾石及砂与黏土所组成的河湖相沉积的完整的沉积序列,地层由山向湖变新, 产状由陡变缓, 地面坡度也相应变缓, 呈上凹形抛物线; 沉积物粒度则由山向湖相应变细。(2)曲沟组分布的最外缘与盆地和四周山地的边界线一致, 但湖相沉积的最外缘与山边线之间有一定距离, 即古湖范围要明显小于盆地范围。(3)共和组地层叠覆于曲沟组地层之上, 二者呈不整合或假整合关系, 且曲沟组地层已明显变位, 不仅说明了地层的新老关系, 表明由湖相曲沟组所组成的共和古湖与由湖相共和组所组成的共和古湖, 是共和盆地发育或共和古湖发育的两个不同阶段。这两个阶段的湖泊范围、湖泊环境和所经历的地壳运动强度, 也相差甚大。两个阶段间也存在切割关系和不同性质的地壳运动。(4)曲沟组山麓粗碎屑沉积(重力堆积, 含残坡积)与周围山地的分界线在盆地两端及盆地西北部(茶卡盐湖北、西、南三面的青海南山西北段和瓦洪山)和盆地东和东部(西倾山)最高, 大部在3 600~3 800m 之间; 而在盆地大部即青海南山中东部与切吉山麓, 却只有3 400 m 左右。其中, 湖相地层在茶卡盐湖东北部可分布到海拔3 700 m 以上的高度, 但地层已明显变位。而在盆地东南部, 可能由覆于曲沟组湖相地层之上的面积巨大的茫拉河洪积扇——木格滩, 则在西倾山山麓沉积的外围, 形成面积超过1 300 km2的平原, 其海拔高度在3 100~3 500 m 之间, 成为黄河右岸的高台地。只在洪积扇前缘海拔较低处, 有共和组湖相地层分布, 而黄河形成的扇三角洲相砾石层则仅分布于其西缘窄窄的一条带。因此可以判断, 以湖相曲沟组沉积为代表的早期共和古湖, 其范围要比以湖相共和组为代表的晚期共和古湖大得多。(5)主要根据地层中所发现的哺乳动物化石, 曲沟组被定为中新统至上新统(王吉玉和张兴鲁, 1979; 徐叔鹰等,1984; 郑绍华等, 1985)。(6)由于时代较老, 因而经历了比共和组更多的地壳运动, 从而发生了较多的地层变动, 包括褶皱、断裂、地层产状和海拔高度的变化。因未能深入研究, 曲沟组及其所代表的早期共和古湖不作为本文的主要讨论对象。

3.2.2 共和组地层与晚期共和古湖

在1: 100 万青海省地质图中, 共和组被称为Qp1g, 为砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、底部砾岩, 共有6 片, 4 片分布于盆地中部的达连海亚盆地, 另两片分布于盆地东部的黄河支流恰不恰河与沙沟河谷中。徐叔鹰等(1984)的共和组地层分布示意图则更广, 不仅包括前述的6 片地区, 还包括黄河两岸及茫拉河谷。实际上, 这两张图中的共和组, 都只是表示了湖相地层的出露范围。后者在其文章中, 认为共和组地层的岩性岩相变化较大, 在盆地边缘(特别南缘)为粗碎屑岩沉积, 如(尕玛)羊曲黄河两岸的河卡滩和巴洛滩, 为厚达300 余米的砾岩。其砾石成分复杂, 但分选与磨圆较好, 系经过长距离运移的河流堆积。盆地北缘共和组为砾岩、砂砾岩和粗砂岩组成, 但砾石成分单调, 且分选与磨圆差。从盆地边缘向盆地中心, 岩性逐渐变细, 厚度逐渐增大, 主要由细砂岩、粉砂岩、泥岩和砂质泥岩构成, 其中常夹多层细砾岩、砾状砂岩和中粒粗砂岩。由此推论, 共和组在盆地南缘为古黄河河床相堆积, 北缘为山麓相堆积, 广大盆地内部则为曲流充分发育的河流泛滥平原相和浅湖相交替堆积。经过野外对达连海东(图2-1, 2, 3)、共和城西(图2-6)、尕玛羊曲两岸高台地(图1-5, 6)和下沟后(图1-4)等剖面共和组及与其相当地层的认真观察, 作者对于该地层岩性岩相成因及与黄河关系的上述观点都相当认同, 只认为成岩作用程度达不到称岩的标准, 均为比较松散的沉积, 至多半固结或半胶结。由于在共和组地层中发现了许多哺乳动物化石(周本熊和刘后一, 1959; 王吉玉和张兴鲁, 1979; 徐叔鹰等, 1984; 郑绍华等, 1985), 因而其时代被定为早、中更新世。然而, 作者的研究却获得了不同的结果, 下文将会进一步加以报道。

3.3 黄河扇三角洲与黄河阶地

3.3.1 黄河扇三角洲

共和盆地最大的地貌特征是黄河的深切谷地。盆地南侧黄河两岸的高台地是它进入共和盆地与共和古湖所形成的冲积扇-三角洲, 而黄河在共和城东南流向由北东转而向东的大拐弯及其在凹岸一侧,则为多达20 级以上、以共和组与曲沟组地层为基座的宽广的河流阶地。该扇三角洲的特征前人已做过描述(徐叔鹰等, 1984; 张智勇等, 2003), 本文稍加补充。

黄河自南而北斜穿兴海盆地, 在两岸形成了一系列被黄河及其支流深深切割的高台地, 包括右岸的胡列滩和左岸的吉浪滩、野马台滩、子科滩与马棬塘。这些台地非常宽平, 主要由厚约稍多于400 m的湖相砾石层及下部夹砂砾石层组成(王书兵等,2013), 因而台面基本等高, 大部在海拔 3 230~3 300 m 之间。而根据作者的观察, 这巨厚的砾石层应为黄河及其支流充填盆地的冲洪积物, 而非湖相沉积。该段黄河河面在海拔2 665 m(盆地下口加吾)与2 775 m(盆地上口多拉浪)之间, 故这些台地要高出河面550~630 m。据王书兵等(2013)报道, 在黄河河谷中上部, 发育了拔河150~450 m、以湖相沉积为基座的高阶地 T6 至 T9, 而河谷下部拔河150 m 以下的T1 至T5, 则以基岩为基座。

从兴海盆地到共和盆地, 二者间的直线距离仅约18 km, 黄河在加吾附近穿过河卡南山—贵南南山, 在旧羊曲附近进入共和盆地。这段黄河曲折地流动在深深的基岩谷地之中, 但因较为开敞, 未被称为峡谷, 且在其高高的谷肩之上, 仍有残存的台地存在, 将兴海盆地与共和盆地黄河两岸的高台地衔接起来。因而可以判断, 这两个盆地似乎有着共同的发育历史。

黄河自旧羊曲附近进入共和盆地, 在其两岸所形成的高高的堆积台地, 主要为不整合于曲沟组或早中三叠纪的古浪堤组基岩之上的总厚达 400~500 m 的两套砾石层所组成。右侧高台地为巴洛滩和木格滩, 二者以茫拉河为界。河流成因的砾石层仅分布于这两个高台前部不很宽的范围内。前缘高程在巴洛滩为海拔(3 200±5) m, 在木格滩西侧为(3 180±10) m。砾石层露头仅能追索到茫拉河下游康勇村附近的两岸和黄河右岸原沙拉与托勒两村之间, 这里顶面海拔为(3 150±10) m。在茫拉河右岸的格日村北, 可以看到两套砾石层之上套, 为夹砂层较多的磨圆砾石层, 厚252 m, 与共和组湖相沉积及基岩呈明显的不整合接触关系。在黄河左岸,先后遇到的高台为河卡滩与哆滩贡玛(三塔拉湾)。北西西—南东东走向的河卡滩长约 58 km, 宽仅8 km 左右, 夹于河卡南山与其北的切吉山东南段余脉乔日胡与阿让之间, 只有东南端10 km 左右由黄河砾石层组成。过基岩残丘阿让东端及只有宽2 km的砾石台地之后, 为广阔的哆滩贡玛即三塔拉湾。三塔拉湾沿阿让北麓向北西西方向延伸, 在塘格木以南与切吉滩相接; 东北面以一个超过100 m 的大陡坎与二塔拉为邻; 在北偏西方向, 缓缓向更尕海、沙珠玉河及达连海方向缓缓倾斜, 但在海拔2 960 m 左右, 地形明显转折, 以一个逾百米的陡坎与共和盆地中段的盆底相接。由上所述可以设想,如果恢复到未被切割之前, 上述由黄河砾石层所组成的堆积地形, 应该是黄河注入晚期共和古湖的冲积扇-三角洲!然而, 由于受地形的限制, 这个扇-三角洲并非规则的半圆形或扇形, 而是稍有扭曲。在河卡南山特别是阿让的影响下, 三角洲先向北东方向呈锐角状展开, 绕过阿让后, 则以钝角向北偏西方向呈扇形展开。只是由于黄河的下切, 该三角洲东边大部分被后期的黄河阶地与河谷所取代, 仅留下了西边的一小部分, 还被黄河阶地挖走了凹形的一大块。而在黄河右岸, 仅剩木格滩西缘的一小条。这样, 被保存黄河三角洲包括水上和水下部分只有原面积的1/3 左右, 其它的2/3 则被黄河的阶段性下切而成为了黄河的阶地。

对于该扇三角洲的沉积结构, 除徐叔鹰等(1984)和张智勇等(2003)外, 人们关注甚少。在三角洲顶点尕玛羊曲附近, 组成河谷两侧高台地巨厚砾石层可分为不同特征的两套, 各厚200 m 以上。其中的上套, 几乎全为砾石层, 所夹砂层甚少, 显然是三角洲的陆上部分。向北至三角洲中部, 如前述贵南县芒拉乡格日村北剖面, 该砾石层厚252 m,不整合于只有约10 m 的湖相共和组地层及基岩之上(图1-7)。剖面中所夹砂层较多, 几乎占整个地层的一半左右。而在远离三角洲顶点的达连海东侧3 047 高地, 小砾石层厚度大大减少, 只有10 m 左右(图2-3), 而湖相沉积厚度则大大增加, 可见厚度已逾170 m(图2-1, 2, 4)。

3.3.2 黄河阶地

关于共和盆地的黄河阶地, 人们研究的地点集中于龙羊峡水库西岸和尕玛羊曲村附近两地。对于前者, 主要是因为这里的阶地发育良好, 不但级数众多, 结构清楚, 大多为十多米厚的砾石层及顶部的薄砂层而以共和组(高阶地)或曲沟组(中阶地)地层为其基座, 而且在遥感图上表现得十分清晰。但其缺点是低阶地已被龙羊峡水库所淹没。对于后者,人们对其低阶地感到兴趣, 是因为该地已出了水库范围, 他们将这里的阶地作为黄河溯源侵蚀到此的证据。实际上, 在该地组成深切河谷两岸高台地的厚层扇三角洲相砾石层的岸坡之上, 也发育着多级黄河的中级与高阶地, 只是没有人认真观察过而已。这些阶地基本上可与龙羊峡西岸的典型阶地对比。因本文主要讨论晚期共和古湖发育, 主要涉及高阶地, 故以龙羊峡西岸作为主要讨论对象。

作者之一贾丽云等(Jia et al., 2017)和2015 年9月调查的共同参与者吴环环等(2019), 已报道了共和贵德地区黄河阶地及其ESR 测年结果。其中, 黄河中、高级阶地(T7~T19)主要依靠龙羊峡西岸共和县铁盖乡剖面, 低阶地依靠贵德县文昌阁、黄河清大桥和松巴盆地3 剖面(及在尕玛羊曲村附近的观察), 位于龙羊峡南岸的T20 未予详细介绍或误将其置于铁盖乡剖面上。由于她们的报道已经十分详细,本文的绝大多数样品也是那次考察共同所采, 故对T19 以下阶地的描述与讨论从略, 只是讨论和补充古湖岸阶地与黄河的最高阶地。

本文认为, 黄河三角洲顶面和湖相共和组顶面,应是晚期共和古湖的湖成阶地。因古地面的自然倾斜, 我们不能将当地的黄河河面作为当时的侵蚀基准面, 建议以龙羊峡水库建成前大坝附近的黄河河面高程2 460 m 作为起算点, 来确定湖成阶地的拔湖高度。那么黄河三角洲顶点附近的阶地拔湖高度约为740 m, 而以达连海东的3047 高地作为晚期共和古湖湖底残存中脊的代表, 该地的湖成阶地拔湖高度为587 m 左右。

在原报道的铁盖乡剖面, T19 前缘陡坎的采样砾石层的位置为100°34′58.09"E, 36°14′51.18"N, 海拔 2958 m(图 2-5), 阶地前缘地面高程为海拔2 963 m, 后缘高程以达连海东3047 高地东侧陡坎底(海拔2 974 m)为准, 相应地以原扎布尕与上加什达之间的河面高程点2 474 m 为准, 则T19 的拔河高度为489~500 m。继续向西, 一个小陡坎之上为T20 平台, 其前后缘的高度分别为海拔2 985 m 与3 005 m, 则该阶地的拔河高度为511~531 m。在其之上, 则保留几个小砾石丘, 坐落于5 个大小不等的小台地之上。这5 个小台地即为T21, 其高程均在3 007~3 020 m 之间, 即高出河面533~546 m。包括T19 和T20 的二塔拉及包括T15 至T18 的一塔拉(图2-6), 可从共和城西向南延伸到阿让以北的三塔拉、三塔拉湾。在三塔拉湾东端, 保留着一片从其稍稍切割下来、面积近30 km2的小平台, 海拔高度从南端的3 145 m(当地河面约2 550 m, 高差595 m),降至北端的3 100 m, 高出当地(要洛附近)黄河河面(2 534 m)566(北端)~611 m。而位于二塔拉南端哆滩哇儿玛(二塔拉湾)的T20, 其阶地面前缘海拔为3 086 m, 高出当地河面(2 534 m)552 m。对比阿让东端的T20 和T21, 其拔河高度均稍大于铁盖乡剖面, 表明紧靠进入共和盆地处的黄河, 现今的纵比降要比其下游为大, 而早期黄河从晚期共和古湖的下切, 则以下游为深。下面给出可较好地与晚期共和古湖中西部湖底对比的铁盖乡剖面黄河的几级高阶地阶地面的高程(拔河高度可由水库修建前的扎布尕与上加什达之间的河面高程点2 474 m 算得),以便于后文的讨论, 即T21、T20、T19、T18、T17与T16, 分别为3 007~3 320 m、2 985~3 005 m、2 963~2 974 m、约2 929 m、2 879~2 880 m 和2 850~2 865 m。

4 晚期共和古湖重建

4.1 晚期共和古湖最盛期的湖泊范围和最高湖面

如何判断晚期共和古湖最盛期的湖泊范围和最高湖面的现今位置?我们主要从湖相共和组地层的分布范围和现代高程、黄河入湖扇三角洲等方面来加以讨论。

首先从湖相共和组地层的分布及湖相共和组地层所组成的湖岸阶地的情况出发。作者考察过茶卡盐湖以北的青海南山西段南麓、达连海北岸和东岸地区、青海南山东段南麓及共和城至河卡公路以东的几乎整个盆地东半部。因茶卡以北的青海南山南麓新近纪山麓相地层已明显变位, 虽作者已观察到其海拔高度已达3 813 m, 但因难以确切地勾绘其分布范围, 而无法作为当时古湖面的可靠位置。在青海南山东段南麓, 仅见两套新近纪以洪积物为主的山前粗碎屑沉积, 未见湖相共和组地层出露于地表。唯一可参考的标志是夹于青海南山东段与瓦里关山西北端延伸部分之间的尕海与尕海滩洼地。

尕海是共和古湖东北端的一个干涸了的古湖汊。尕海底部的现今海拔高度在地形图上标注为3 171 m, 而谷歌地球上只能搜索到的最低点为海拔3 180 m。由于徐叔鹰(1986)在其给出的尕海四周的5 个钻孔(8107、8108、8109、8110 和8111)中, 上覆晚更新世和全新世砾石层的厚度分别为32 m、12 m、12 m、41 m 和27 m, 故共和组地层的现今顶板高度为海拔3 140~3 170 m 之间, 而加上当时的水深, 则当时的湖面现今海拔高度会比这一数字略高些。尕海曾被徐叔鹰等(1984)和潘保田(1994)认为是连接共和古湖与贵德古湖的重要通道或三大通道之一, 憾未给出任何具体依据。作者在该区的多次调查中, 发现并研究了这条从尕海东经多隆沟、横穿曲乃亥小盆地, 贯通共和古湖与贵德古湖的古河道。它是由厚达200 m 以上和典型的大型河流相砾石层——曲乃亥组砾石层包含顶部砂层所组成。石英热活化ESR 法测定其年龄为(3.79±0.34) Ma 与(2.95±0.25) Ma 之间的上新世中晚期。这是沟通共和古湖东北端的湖汊——尕海与贵德古湖之间的唯一通道——古多隆河。其上段从尕海东起, 沿青海南山与瓦里关山之间狭窄的通道, 穿过尕海与多隆沟源头之间和缓的分水垭口, 流向东南, 并在支流加木浪汇入处附近呈扇形向南东东方向展开。不整合于曲乃亥组之下的浅砖红色河流相砂砾石层, 为形成于ESR 年龄为(4.49±0.38) Ma 及更早的早、中上新世, 也是古黄河——早期古多隆河的堆积物(赵希涛等, 2020)。

达连海东至共和城四周的恰不恰河两岸及其支沟中, 普遍在顶部洪积与黄河高阶地的砾石层之下, 保存有厚100~250 m 的湖相共和组地层露头。我们在达连海东的 3047 高地剖面所见, 除顶部10 m 左右的砾石层外, 均为湖相砂与粉砂沉积。在尕海滩西南的东巴村东, 在顶部的洪积砾石层之下,见到典型的湖相共和组地层, 其顶板高度为海拔3 110 m。而前人研究过的沙有、克才及塔买—阿乙亥等剖面, 均位于一塔拉的黄河T18 之下作为阶地的基座, 其顶板的海拔高度多在2 650~2 700 m 之间。因此, 这些位于晚期共和古湖中偏东北部水深较大处位置的湖相共和组的顶板高度, 无法作为当时古湖面的标志, 只能判断当时的古湖面现今高度,要明显高于海拔3 100 m。

在共和盆地东半部, 夹于西倾山与贵南南山北麓的广大平原, 是茫拉河形成的巨大冲积扇, 其绝大部分被称为木格滩, 只有东南端扇顶部分称为莫格滩。在端茫拉河左岸, 与黄河右岸及发源于贵南南山的若干支流联合形成的巴洛滩, 位于木格滩西南端。而在木格滩以东, 则为黄河支流沙沟及其支流多在沟所形成的河谷冲积平原与冲积扇, 分别称为扎弟滩和哇什滩, 后者被潘保田(1994)认为是连接共和古湖与贵德古湖, 与龙羊峡、多隆沟并列的三大通道之一。哇什滩长宽各约20 km, 其最大海拔达3 154 m。尽管哇什滩构成了现今共和盆地与贵德盆地的平坦分水岭。哇什滩的西北、东北、东南和正南4 个方向均有基岩残丘——3 373 高地、3 450 高地、尖俄(3704)和恰仟(3 906)分布, 应是古湖与贵德两盆地的分水岭。然而, 残丘间的洼地已被龙羊峡南的几条小冲沟的源头所侵蚀。作者在龙羊峡南岸和西倾山地区考察时, 在木格滩前缘被黄河冲刷而形成的高逾500 m 的陡坡上, 见到高台地由共和组湖相地层所组成, 未发现黄河扇三角洲的巨厚砾石层, 仅见到两级由厚约10 m 砾石层组成的黄河高阶地, 均以湖相共和组地层为基座。两级阶地面的高程分别为2 998~3 005 m 与2 885 m 左右, 分别高出当地黄河河面(2 512 m) 486~493 m和373 m, 故它们分别相当于黄河的T19 和T15。我们还在哇什滩西北部海拔3 143 m 的高平台上,见到共和组湖相地层的露头, 却未在该滩地及其附近发现任何河流相的砾石层, 故否定其有沟通这两个盆地的古河道存在, 或许有少量湖水能漫过共和古湖。由此可以判断, 当时的古湖面位置, 会略高于木格滩前缘和哇什滩底部, 即略高于现今海拔3 150 m 的高度。

在尕玛羊曲村附近向北展开的黄河入共和古湖的扇三角洲顶面, 是判断晚期共和古湖最盛期范围与高程的重要载体。该三角洲的分布、特征及其物质组成在前文已有介绍。这里主要讨论其水上和水下部分的分界线高度问题。

在黄河左岸, 三角洲顶点为河卡滩东南端南侧即河卡山麓的高台地面, 其海拔在3 220~3 210 m 之间。河卡滩东北端即阿让山麓高台地面则在海拔3 220~3 190 m 之间。向南东东方向倾斜的河卡滩,在其东南端, 被组成黄河三角洲的上砾石层顶部(近黄河处的最高海拔为3 200 m)所堵塞, 故在其东南部形成了一个小小的洼地或小湖操什澄。在操什澄东, 地形图标注其高程为海拔3 163 m, 在谷歌地球上搜索, 干涸的操什澄湖底为3 160 m。绕过阿让山东南端的高台地, 在阿让以北形成一个向北西西和正北方向的大扇形地, 伸向更尕海、沙珠玉乡和达连海方向。该扇形地在南半部即哆啦贡玛(三塔拉湾)有一个坡度的明显转折, 即海拔3 160 m 左右及以上部分地面坡度较陡, 后者为以三趾红土所组成的小丘。以下部分(三塔拉湾北部及三塔拉)较缓, 是否表明海拔3 160 m 等高线曾经是黄河三角洲水上及以外与水下两部分的分界线?!三塔拉湾东端(白刺滩对岸)黄河切割三角洲之后所形成的最高阶地T21 南端起点的高程为海拔3 145 m, 则表明, 最盛期共和古湖的最高湖面的现代高程, 不可能低于海拔3 145 m。

在黄河右岸, 巴洛滩前缘高台地最高, 也只有海拔3 200 m 左右, 向外侧略有降低。同样, 木格滩前缘也比东侧台地面要高, 也只有海拔3 180 m 左右。在茫拉河下游、扇三角洲最内侧的上砾石层厚252 m, 其顶板的高程为3 184 m。而向北, 该砾石层与后缘的茫拉河冲积扇及前缘的共和古湖平原均有一个坡折线, 前者约为海拔 3 190 m, 后者约为3 140~3 160 m。这也佐证了共和古湖所能达到的最高位置, 约为现今海拔(3 160±10) m 的判断。

至此, 我们可以得出初步结论: 晚期共和古湖最盛期的最大范围和现今的最高湖面位置, 大体在海拔(3 160±10) m 左右。也就是说, 晚期共和古湖的最大范围, 大体以3 160 m 等高线所限(图1)。由于共和盆地与青藏高原东北部地区及其邻近在共和组地层堆积晚期, 地壳运动由差异性的盆山构造——山地间歇性上升和盆地相对下沉, 转为整体性的上升, 只有很少的第四纪盆地(如银川—河套盆地与汾渭盆地)得以继续发育, 但不同地貌部位的上升幅度则不尽相同, 或许在盆地的不同部位, 古湖面遗迹的保存高度也会有少量的差别, 如茶卡盐湖东北岸青海南山西段被抬升较高, 湖泊范围较大,而哇什滩地区可能抬升较少。

4.2 晚期共和古湖最盛期的水深与湖底地形

既然我们已经确认, 晚期共和古湖最盛期的最高湖面为(3 160±10) m 左右, 那么, 我们就有可能来根据地形图和谷歌地图来重建当时古湖的水深与水底地形, 只有被现今黄河深深切割地区除外。

由地形图和谷歌地图可以看出, 共和盆地中西部, 是一个“内流盆地”, (但作者判断, 达连海湖水或沙珠河水或许能通过地下暗河经恰卜恰河及其支沟排向黄河), 由西部的茶卡盆地与中部的“达连海”盆地组成。由于盆地内部只有发源于周围山地的间隙性小河与沟谷带来的碎屑沉积物而无任何外流河流的侵蚀切割作用。因此, 盆地中西部的现代地形, 只能稍稍减少原始地形的高差而不是加大它,其基本面貌不会发生明显的改变。故我们可以按照现代地形来恢复晚期共和古湖最盛期的面貌。由此推断, 从晚期共和古湖最盛期的最高湖面的现代高程(3 160±10) m, 到盆地中西部水深最大处达连海与更尕海(均约2 860 m), 湖水深度达300 m 左右。如考虑后期的堆积作用, 达连海湖底1.5 万年以来就堆积了40 m 厚的沉积物(陈发虎等, 2012), 则当时的水深至少在350 m 以上。显然晚期共和古湖在盆地中部, 是一个深水湖。而茶卡盐湖所在的盆地西北部, 古湖水深也应超过100 m。

在共和盆地东半部或东南半部, 由于黄河的近期深切作用, 在尕玛羊曲附近向北呈不规则扇形展开的黄河三角洲, 已被黄河切割成为高悬于河谷之上高差达600 m 左右的高台地, 包括左岸的河卡滩、三塔拉湾与三塔拉, 和右岸的巴洛滩与木格滩。由于组成高台地的三角洲沉积物主要为松散的砾石层, 故台地前缘斜坡均十分陡峻。类似地, 黄河的右岸支流茫拉河, 也在其中下游, 发育了规模相当大的冲积扇——木格滩, 但巴洛滩与木格滩前缘部分, 显然是与黄河共同形成的。因茫拉河系黄河支流, 故其扇形地的切割深度, 要远小于黄河。黄河流经共和盆地的绝大部分河段, 现已被龙羊峡水库淹没。在水库西岸, 湖相曲沟组与共和组地层及来自黄河的三角洲沉积, 已深受后期黄河的侵蚀与切割, 黄河三角洲的东半部(包括水上与水下部分)已被切割殆尽, 其下伏的共和组地层也深受切割, 现已发展成为呈同心圆状的一系列黄河的高级与中级阶地。仅在达连海以东, 仍有少量水下三角洲砾石层的残余, 从而形成了一条主要由以砾石为主的沉积物(被剥蚀后仅剩基座共和组湖相细粒沉积)所组成的缓岗, 这是古黄河冲积扇中轴部分的残余。而在黄河北岸与东岸, 包括恰不恰河与沙沟及其一系列大小冲沟, 均形成陡峻的谷坡。只有远离黄河的木格滩大部, 仍大体保持其切割前的基本面貌。尽管共和盆地东部已被黄河的深切作用失去了其被切割前的面貌, 但从湖相共和组地层已被切穿、露出其底板(海拔2 650~2 700 m)及其下伏曲沟组或基岩的情况看, 共和盆地东半部晚期共和古湖也应为一深水湖。

5 晚期共和古湖的演化过程及其ESR 年龄测定

5.1 年龄样品采集与测试

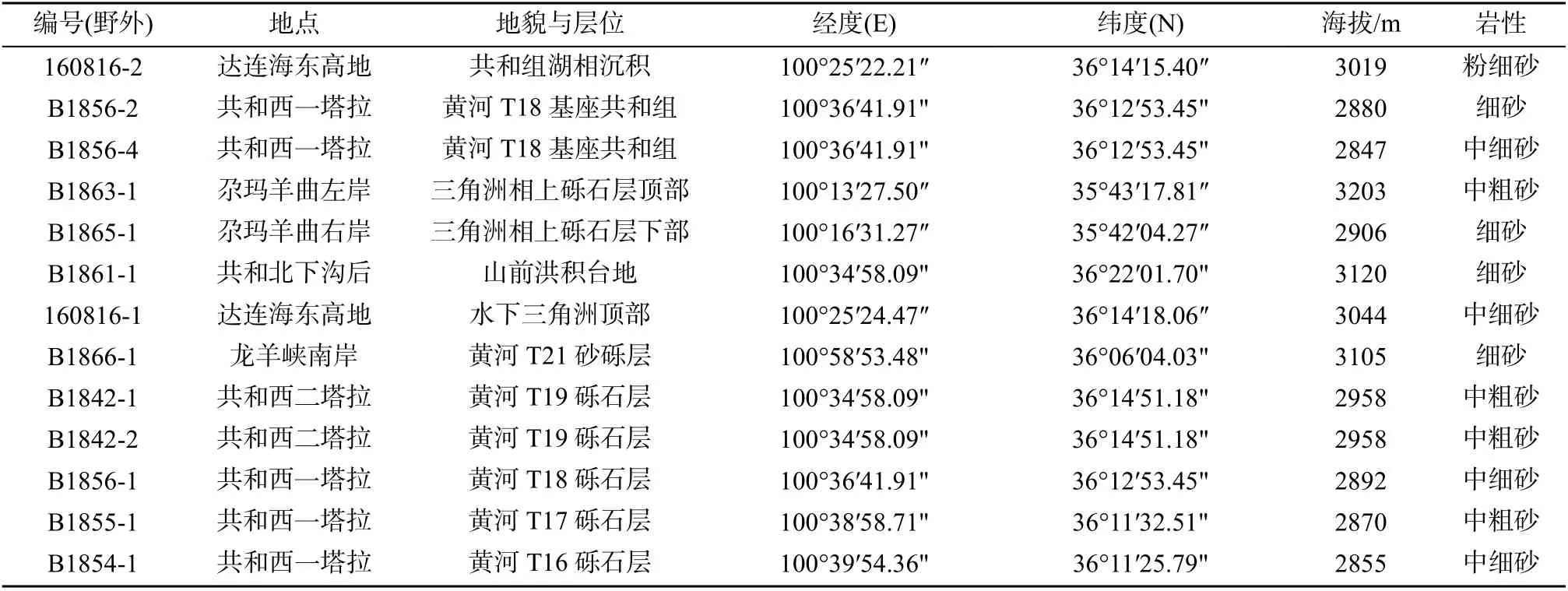

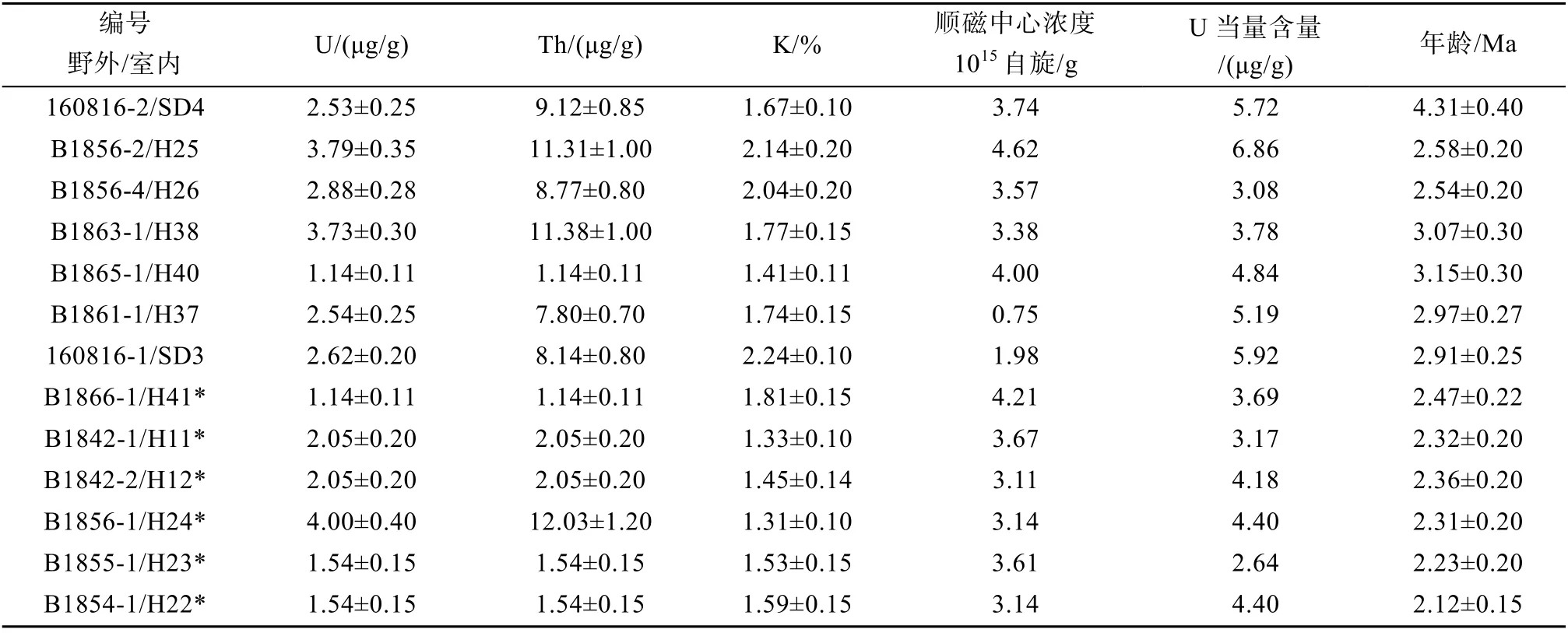

为确定研究区以共和组河湖相沉积为代表的晚期共和古湖的时代, 我们采集了湖相共和组地层的 3 个样品: 位于达连海东、3047 高地之下的160816-2 号样品, 位于共和城西黄河T18 阶地不同深度基座的B1856-2 与B1856-1 号样品。位于尕玛羊曲黄河两岸组成高台地、相当于共和组的两套扇三角洲沉积中的上套顶部(B1863-1) 与下部(B1865-1)两个样品, 位于达连海东3047 高地顶部的水下三角洲相砾石层样品(160816-2)及位于共和城北下沟后恰不恰河右岸与共和组相当的冲洪积台地砾石层样品(B1861-1)。为对比, 我们也与Jia et al.(2017)及吴环环等(2019)共同采集了切割晚期共和古湖、将古湖湖水逐步泄空的古黄河高阶地, 特别是与残留的盆地中、西部内流区不同阶段的残留古湖明显有关的最高阶地的样品, 包括位于龙羊峡南岸位于瓦德棚东南2 km 处(B1866-1, 原定T20 本文改为 T21)、共和城西偏南约 10 km 的二塔拉(B1842-1, 2, 黄河的 T19)与共和城西的一塔拉(B1856-1, 黄 河 的 T18) 及 T17(B1855-1) 、T16 (B1854-1)等样品。这些样品的地理位置与有关地质地貌情况如表1、图1 和图2 所示。

表1 共和—兴海地区ESR 样品采样表Table 1 ESR sampling situation in the Gonghe and Xinghai area

作者根据对黄河及其部分支流和长江及我国许多其它河流的长期调查和研究, 也实践过用14C、TL、OSL、U 系、ESR、宇宙成因核素暴露和埋藏年龄(10Be、26Cl)及磁性地层等方法测试过河流、海洋、湖泊、冰川、地下水和风等各种成因沉积物与晚新生代不同时代地层的年代, 初步判断本研究区所发现的晚期共和古湖、中高级黄河阶地沉积及相关地层, 不太可能是中、晚更新世以来所形成, 因而采用石英热活化ESR 定年法, 其原理、样品条件、仪器设备、具体测试方法、流程及共振曲线等内容在另文(Jia et al., 2017; 赵希涛等, 2018)中已有介绍, 兹不赘述。上述样品的年龄测试结果及有关参数如表2所示。测试工作由首次将此方法(梁兴中, 1991; 梁兴中等, 1993;梁兴中和高均成, 1999)应用于我国地质研究的成都理工大学梁兴中教授协助完成。

表2 ESR 年龄测定结果及有关参数Table 2 ESR dating results and related parameters

5.2 古湖的发育时代

由表2 可以看出, 在表中的13 个ESR 年龄数据中, 有 6 个属于黄河高阶地的样品已由 Jia et al.(2017)和吴环环等(2019)发表。其余新公布的7 个年龄数据均与共和组有关。其中, 编号为180816-2样品所在的达连海东剖面, 按照徐叔鹰(1986)与唐领余和汪世兰(1988)的观察, 其共和组地层的产状倾向东、且倾角(5°~7°)大于其东、位于共和城东南的克才村剖面(1°~2°), 因而其层位在下, 故采用点应属于共和组中下部, 而位于共和城南的T18 基座两个样品B1856-2 与B1856-4 所在的层位, 也应位于其上, 因为这3 个小剖面, 均在同一条剖面线上。因此, 位于湖相共和组中下部的180816-2 样品与位于湖相顶部的样品B1856-2 与B1856-4, 其年龄分别为(4.31±0.40) Ma、(2.58±0.20) Ma 和(2.54±0.20) Ma, 从层位上下看, 是符合地层学原理的。

位于尕玛羊曲附近组成黄河两岸高台地的扇三角洲沉积的上砾石层, 其下部样品B1865-1 和顶部样品 B1863-1 的年龄分别为(3.15±0.30) Ma 与(3.07±0.30) Ma, 位于达连海东3047 高地顶部水下三角洲相砾石层样品160816-1的年龄为(2.91±0.25) Ma,位于共和城北下沟后洪积台地砾石层样品B1861-1的年龄为(2.97±0.27) Ma, 4 者可很好地对比, 也与同期异相的湖相共和组地层相符合, 也早于各级黄河高阶地, 符合河流切割与阶地形成的规律。

由此可以认为, 除位于共和城南的T18 基座两个湖相共和组地层样品B1856-2 与B1856-4 或许略有偏新(大体在误差范围内, 或许为残余古湖的后期堆积)外, 上述ESR 年龄数据是符合地质规律的, 也是可以接受的。由此可以得出结论: (1)共和组地层堆积于(4.31±0.40) Ma 与(2.54±0.20) Ma 之间的上新世早中期至晚期或几乎整个上新世时期。(2)晚期共和古湖开始发育于(4.31±0.40) Ma 即上新世中期之前, 到(3.07±0.30) Ma 与(2.91±0.25) Ma 之间即上新世晚期, 达到其最盛期, 残余的古湖或许能残存到(2.54±0.20) Ma 的早更新世之初。

上述结论虽与哺乳动物化石的鉴定结果有所矛盾, 但与古地磁测量结果(徐叔鹰, 1987; 施炜等,2006)却无根本性的冲突。因为14C、TL、OSL 等测年方法只能测定晚更新世甚至全新世的年龄, 因而仅根据黄河高阶地作为年龄标定的地磁极性的正反向变化, 就可以有许多不同的解释。因为达连海东与克才村两剖面的联合测定结果, 共和组就包含了7 次正向和 7 次反向的极性变化, 而沙有村仅84.5 m 的共和组上部, 也包含了4 次正向和3 次反向的极性变化。如果把克才村和沙有村一塔拉顶部的T18 的ESR 年龄(2.31±0.20) Ma 作为磁性地层柱的年代标定标志, 那么按照标准的古地磁的极性年表(Cande and Kent, 1995), 包括达连海东和克才村两剖面的整个共和组地层, 将会涵盖整个上新世,而沙有村的共和组上部地层, 也会包括上新世中晚期。

5.3 演化与消亡过程及环境特征

5.3.1 古湖发展期

由本文和前人的有关资料可以看出, 以湖相共和组地层所代表的晚期共和古湖, 是一个至少从(4.31±0.40) Ma 以前开始, 或持续了几乎整个上新世时期的构造断陷湖, 但黄河始终贯串其间——从尕玛羊曲附近进入共和盆地与共和古湖, 从尕海以东流出盆地与古湖, 因而是一个外流湖。共和古湖的湖相碎屑沉积物, 主要来自黄河和盆地四周的山地。因在共和组湖相地层中, 除出现少量钙质结核与铁锰壳外, 未发现其它化学沉积, 因而晚期共和古湖应是一个淡水湖。而据徐叔鹰(1987)与唐领余和汪世兰(1988)的孢粉分析结果, 在共和组地层中含有丰富的孢子花粉, 内含不少水生植物花粉与藻类孢子, 可以划分出6 个孢粉带, 反映了共和地区上新世时期经历了草原—森林草原—草原—森林草原—草原—森林草原—现今之草原的植被变化过程。从剖面下部孢粉含量丰富, 喜温喜湿植物种类较多, 阔叶树及少量第三纪孑遗分子(铁杉属、罗汉松属、山核桃属等)得到较好生长, 而上部木本植物花粉更少, 均以干旱草本为主, 反映了植被类型由暖温带向温带以及气候数次冷热和干湿的变化。

由徐叔鹰(1986)的共和盆地第四系钻孔剖面对比图可以看出, 除个别位于山麓的钻孔外, 以共和组地层为代表的“第四系”, 厚度普遍为 200~300 m(与达连海东岸及恰不恰河上下游两岸出露的厚度约200 m 相当), 最深的7811 孔可达597 m。而在黄河进入盆地的尕玛羊曲附近, 徐叔鹰等(1984)认为, 在盆地边缘(特别南缘)为粗碎屑岩沉积, 如河卡滩和巴洛滩, 为厚达300 余米的砾岩。张智勇等(2003)则提出, 尕玛羊曲附近的共和组, 地层有10°左右的倾斜, 与贵德组呈角度不整合接触, 剖面控制的地层厚度为273.42 m。而据作者的观察,组成尕玛羊曲黄河两岸的高台地, 如巴洛滩、木格滩、河卡滩等, 扇三角洲相的地层厚逾400 m, 主要由上、下两套砾石层组成, 各厚均超过200 m, 二者间以明显侵蚀面分开。下套砾石层砾石稍小, 且含较多砂层, 颜色浅而有不同的色彩, 局部有所胶结。上套砾石层砾石较为粗大而纯净, 很少夹砂层,较为松散, 难以称为“砾岩”。

由上所述可以看出, 黄河注入晚期共和古湖的扇三角洲相共和组地层与古湖中心地带的湖相共和组地层, 在测年结果与地层厚度上, 大体都可以相互对比。然而, 迄今尚未发现湖相共和组地层中存在明显的不整合或侵蚀面, 值得今后注意。

必须指出的是, 在晚期共和古湖达到其最高湖面之前, 古湖面已达到和超过了自瓦里关山向南延伸、分隔共和古湖与贵德古湖的基岩分水岭的高度,从而在现今龙羊峡位置, 古黄河产生了一条新的河道——龙羊峡。它先与古多隆河同时外流, 由于地貌学河流截弯取直的原理, 古多隆河逐渐被废弃。

5.3.2 古湖最盛期

前文已经给出了晚期共和古湖最盛期的时代最高湖面的现今位置, 分别为(3.07±0.30) Ma 与(2.91±0.25) Ma 之间即上新世晚期和海拔(3 160±10) m 左右。以此高程的等高线作为当时的古湖岸线, 可以大体勾绘出上新世晚期的最大湖泊范围(图1), 或许要考虑后期地壳隆升的区域不平衡性, 如西北端的隆升幅度会略高于东北端。由图1 可以看出, 当时湖泊面积可达近7 000 km2。同理,若以达连海和更尕海的现今湖底作为当时的湖底而忽略其后期堆积的话, 晚期共和古湖中西部的最大水深, 就达300 m 以上。这一面积与水深, 要比中国现今最大咸水湖青海湖(面积4 583 km2, 最大水深32.8 m)和最大淡水湖鄱阳湖(面积3 583 km2, 最大水深16 m), 分别为约1.5 倍与约9 倍及约1.9 倍与约18.5 倍。东部古湖因黄河的下切而暂时难以判断其当时的水深。由于黄河在尕玛羊曲附近注入古湖而自尕海以东的多隆沟和龙羊峡流出, 水体的不断交换保证了湖水盐度不致升高。因此, 晚期共和古湖必然是一个大型、外流的淡水深湖。

由于黄河的深切, 切割了以尕玛羊曲为顶点、以阿让东北端向北延伸为中轴的不规则的黄河扇三角洲, 将晚期共和古湖分为东部和中西部两大部分。其中东部古湖的西半部, 扇三角洲的东半部甚至大部已被黄河的侵蚀和深切, 而变为大面积的河流阶地与深切河谷, 只有其东南部保留其具有高峻边坡的平坦湖底即木格滩北缘的高台地及其后部广阔的湖滨平原——木格滩大部。而中、西部古湖, 则基本上保留其当时的古湖底地貌。其中, 西北部的茶卡地区为较浅的碟形盆地。中部为从南、西、北三面向东北角倾斜, 而以达连海为古湖的最大水深处。

5.3.3 古湖消亡期

在(3.07±0.30) Ma 与(2.91±0.25) Ma 之间的上新世晚期, 共和盆地和青藏高原东北部甚至中国第二、三大地势阶梯中的大多数盆地, 结束了其盆-山间歇性与差异性升降运动中盆地相对下沉的历史,开始了大面积、整体性、间歇性的上升与河流下切的过程, 只有银川—河套与汾渭等盆地仍继续下沉。因此, 从晚期共和古湖最盛期到古湖因黄河下切而排干的时期, 称为消亡期。这一时期又可按湖泊的消亡特征而分为几个阶段。第一阶段, 为共和古湖西北端即茶卡古湖与晚期共和古湖大部脱离。因茶卡古湖与共和古湖大部的分水岭横梁最低处的海拔高度为3 081 m 左右, 这一高度低于黄河最高阶地T21 在起点处的3 145 m 与龙羊峡上段的3 110 m, 但高于达连海东最盛期古湖原湖底中脊,因此茶卡古湖与晚期共和古湖分离的时间, 被定于T21 之后、T20 之前, 即略晚于 ESR 年龄(2.47±0.22) Ma 的早更新世初期。同理, 中部古湖与东部古湖的分离时间, 则取决于黄河扇三角洲中轴部分被保留的那套近南北向但有明显扭曲的长梁的低洼部分。调查研究表明, 在达连海近北、东北和东南方向, 存在 3 处洼地, 其海拔高度均为2 970 m 左右。因此, 当黄河下切到该高度以下, 则共和古湖中湖必然要与东湖分离。这一高度, 正好与ESR 年龄为(2.36±0.20) Ma/(2.32±0.20) Ma 的黄河T19 阶地面的高程2 963~2 974 m 相当, 故这一时期是晚期共和古湖中湖与东湖分离时期, 也就是晚期共和古湖消亡的第二阶段。共和古湖消亡的第三阶段是共和中湖的排干。由于共和盆地中部的最低洼处为达连海和更尕海, 其湖底高程为2 857~2 862 m 之间, 当共和盆地东部被黄河下切到此海拔高度之下, 中湖之水可因松散沉积物的渗透而排向黄河。因此阶地面高程低于上述高程形成于(2.12±0.15) Ma 的T16(2 850~2 865 m), 是共和中湖的消亡阶段, 很可能也是整个共和古湖的消亡阶段。此后, 共和盆地随着青藏高原的隆升与气候在冷暖干湿的波动中日益干旱化, 残留的中部小湖达连海、更尕海、英得海变为咸水湖甚至完全排干, 西部的茶卡湖则发展为氯化钠析盐阶段的盐湖。

6 共和古湖演化、黄河发育与区域地壳运动的相互关系

前文已较详细地介绍了徐叔鹰等(1984)关于共和盆地演化和所提出“恰不恰(共和)运动”的概念,也介绍了李吉均及其合作者(Li, 1991; 李吉均和方小敏, 1998; 李吉均等, 1996, 2015; Li et al., 2014)关于青藏运动和把龙羊峡和黄河源头段的形成归因于“共和运动”及其所导致的溯源侵蚀的概念, 兹不赘述。本节主要介绍作者对于共和盆地、共和古湖发育与地壳运动及黄河发育关系的一点看法。

作为青藏高原东北缘众多盆地之一的共和盆地, 是晚新生代随着四周山地的隆升和盆地的相对下沉而形成的。对于早期共和古湖的代表——湖相曲沟组地层的发育时代, 我们尚未研究, 但从共和组地层中下部被厘定为(4.31±0.40) Ma 之前的上新世早期, 而应将其时代由中新—上新世整个推前至中新世。该时段地壳运动的特征应当是山地的隆升和盆地的相对下降, 即差异性盆-山运动的发育时期。但因多处夷平面的存在, 表明地壳的升降运动并非是一成不变和处处相同的, 而是在强烈升降的过程中经历过一段或多段相对稳定的剥蚀和夷平时期——地壳运动具有间歇性。由于同样的原因, 我们无法判断该时期所发育的一系列古湖, 如兴海古湖(?)、共和古湖、贵德古湖、循化古湖、古青海湖、西宁古湖等, 是否互相连通成为一个囊括整个青海省东部的古大湖或“青东古湖”, 也难以评论该时段黄河是否存在。

可能在中新世末或上新世初, 共和地区及邻区,发生了一幕较大的地壳运动。全区或仅是四周山地及其毗邻山麓发生隆升, 使曲沟组发生抬升、断裂或褶皱。如在后一种情况下, 盆地发生下沉, 使湖相共和组地层开始堆积, 并叠加于曲沟组之上(徐叔鹰等, 1984)。

在堆积湖相共和组的几乎整个上新世时期, 共和盆地处于地壳相对下沉状态。但从尕玛羊曲附近组成黄河扇三角洲的砾石层分为上、下两套的情况看, 在(3.15±0.30) Ma 之前的中、晚上新世之间, 曾发生过一次时间较短、规模较小的地壳抬升, 使得含较多砂层的下砾石层发生断裂、变形和切割, 因而上覆的上砾石层与其呈现明显的侵蚀面接触。但因所研究的湖相共和组地层剖面(达连海东与克才、沙有等剖面)的上、下部之间, 尚未发现这一可能存在的不整合面, 希望在今后的研究中注意寻找。

当共和组地层堆积到(3.07±0.30) Ma 与(2.91±0.25) Ma 之间的上新世晚期时, 晚期共和古湖达到其演化历史的最盛期, 其最大范围与最高湖面位置达到了现今(3 160±10) m 位置。此后, 地壳运动的性质发生了根本性的变化。不仅是共和盆地,可能整个中国第一、二大地势阶梯, 包括黄河源头与上、中游, 除了银川—河套盆地与汾渭盆地两地在第四纪时期仍继续下沉外, 地壳运动由间歇性的差异性升降的盆-山运动进入了间歇性的整体隆升与河流切割的阶段。在此时期, 由于湖面的升高,一旦超过了从瓦里关山向南延伸的基岩分水岭, 则湖水将从这里向贵德盆地溢流, 从而在现今龙羊峡的位置黄河切割出一条新的河道, 这就是现今的龙羊峡。

由于分隔共和盆地与贵德盆地的龙羊峡在被黄河切割前的基岩分水岭沟槽的海拔高度只有3 050~3 150 m, 而位于其北面平行位置的古多隆河的砾石层及砂层(曲乃亥组)的顶、底部高度分别为海拔3 150 m 和2 935 m, 表明在中上新世晚期沟通共和与贵德两盆地的古黄河, 仅有古多隆河这一条河道, 只是在上新世晚期共和古湖湖面和古多隆河河床加积到超过龙羊峡基岩分水岭高度时, 从而在现今的龙羊峡位置形成了一条新的河道。由于晚上新世晚期青海南山东南段南麓各支沟、冲沟及发源于拉脊山的浪玛河的堆积物的填塞作用, 更因龙羊峡河道的截弯取直作用, 使得沟通共和古湖与贵德古湖的尕海东—多隆沟—曲乃亥河道即古多隆河被逐渐废弃, 从而开启了第四纪时期黄河在沿现今龙羊峡位置的切割和共和盆地段多达21 级黄河阶地的形成(赵希涛等, 2020)。

由上所述可以看出, 徐叔鹰等(1984)对共和盆地区域地貌和晚新生代地层层序、特征与成因, 对共和古湖演化和黄河发育的观察与研究, 是非常全面、细致和深刻的, 其大部分观察、分析和结论已为本文所采纳。本文与前人研究结果的不同之处主要在于: 对湖相共和组地层所代表的晚期共和古湖最盛期的湖泊范围与最高湖面及黄河下切后的消亡过程, 对黄河在尕玛羊曲附近进入共和古湖所发育的扇三角洲和对黄河的早期下切, 进行了较详细研究, 并用石英热活化ESR 测年方法对上述地层与地质过程的时代做出了新的厘定。尽管对于龙羊峡切割与黄河阶地形成的时代因测年方法的不同而产生了差异和争议, 但我们认为, 龙羊峡的形成应该是黄河截弯取直而不是断裂活动或地壳运动所导致的溯源侵蚀的结果。因此, 将“共和运动”作为龙羊峡形成的原因的解释是值得商榷的。作者建议取消“共和运动”一词, 或回归其徐叔鹰等(1984)原提出的“恰卜恰(共和)运动”的含义, 但发生的时间有所不同。同样, 作为黄河形成原因的之一“黄河运动”、“昆仑-黄河运动”或“昆黄运动”的概念, 也是值得商榷的(赵希涛等, 2010)。

7 结论

(1)青藏高原东北缘的共和盆地, 是典型的晚新生代伴随四周高山与极高山的隆升而下沉的北西西—南东东向的构造盆地。该盆地可分为西北部主要由茶卡盐湖组成的小型内流盆地, 中部以达连海与更尕海等小型咸水湖(前者已干涸)为代表的非典型内流盆地(因其内的水体有可能通过渗漏排向黄河)和东南部被黄河及其支流深深切割的外流盆地三部分。

(2)共和盆地主要充填了由上、下两套相互叠置的地层: 共和组与曲沟组。两套地层的厚度普遍在200~300 m 间, 最厚部分可达500~600 m, 二者间为假整合或不整合接触关系, 均具有从四周山地的粗碎屑沉积(残坡积、重力堆积与冲洪积等成因)相变为盆地中心部分的湖相细粒沉积的共同特征。其中, 后者比前者颜色稍红、成岩较好且分布范围更广, 所经受的构造变动也更强烈。由这两套湖相地层构成了共和盆地的两个主要成湖期, 所重建的古湖, 被称为共和古湖。其中, 由曲沟组湖相沉积所重建的古湖可称为早期共和古湖, 相应地, 由共和组湖相沉积所重建的古湖为晚期共和古湖。

(3)晚期共和古湖发育期间, 共和盆地经历了草原—森林草原—草原—森林草原—草原—森林草原—现今之草原的植被变化过程, 反映了区域气候由暖温带向温带以及数次冷热和干湿的变化和干旱化的总趋势。在古湖发展的最盛期, 湖泊范围及湖面高度达到其最大值——现今海拔(3 160±10) m 左右。这时的共和古湖面积近7 000 km2、深逾300 m,是一个古黄河在尕玛羊曲附近注入, 并由盆地东北角的尕海以东流出, 经多隆沟与曲乃亥的古河道——古多隆河, 流入贵德古湖的大型外流淡水深湖。在古湖从发展期到最盛期, 黄河在尕玛羊曲附近流出河卡南山进入共和盆地与共和古湖时, 以该地为顶点, 形成了两套厚度均逾200 m 的砾石层所组成的一个巨大的、向北伸展、但形状不甚规则的古冲积扇-三角洲。当湖面上升到超过瓦里关山南延部分共和与贵德两盆地的基岩分水岭时, 黄河在现今的龙羊峡产生了新的河道并随之下切, 并因“截弯取直”而非“溯源侵蚀”, 抛弃其古多隆河河道, 导致晚期共和古湖进入消亡期, 并经历了3 个阶段,即黄河下切到T21 与T20 之间、湖面低于3 108 m时, 西北部的茶卡盆地开始与共和古湖主体分离;当黄河下切到T19 即湖面高程为2 963~2 974 m 时,中部湖区与东南部湖区分离; 当黄河下切到T16 即湖面为2 850~2 865 m 时, 中部湖区可能因渗漏而大部排干。或许当黄河下切到海拔2 650~2 700 m时或更早, 东南部湖区已完全泄空。至今, 整个共和盆地仅剩达连海(现已干涸)、更尕海与英得海等小咸水湖, 茶卡盐湖则发展为氯化钠析盐阶段。

(4)ESR 年龄测定结果表明, 湖相共和组地层开始形成于(4.31±0.40) Ma 之前, 持续到(2.58±0.20) Ma/(2.54±0.20) Ma 之后即几乎整个上新世时期。顶点附近的两套古黄河扇三角洲相砾石层中之上砾石层, 形成于(3.15±0.30) Ma —(3.07±0.30) Ma 之间, 其前缘水下三角洲相砾石层为(2.91±0.25) Ma, 而来自北部山前的同期洪积砾石层则为(2.97±0.27) Ma, 表明晚期共和古湖在(3.07±0.30)—(2.91±0.15) Ma 之间的上新世晚期达到其最盛期。黄河 T21、T19、T18、T17 与T16 等高阶地的年龄分别为(2.47±0.30) Ma、(2.36±0.20) Ma/(2.32±0.30) Ma、(2.31±0.20) Ma、(2.23±0.20) Ma 和(2.12±0.15) Ma。它们标志着共和古湖的消亡过程。

(5)在(3.07±0.30) Ma—(2.91±0.15) Ma 之间共和古湖达到其最盛期后, 区域地壳运动性质发生了明显的变化。共和盆地及其黄河上、中游的邻近盆地, 甚至包括中国第一、二大地势阶梯(银川—河套盆地与汾渭盆地等极少数盆地除外), 都由间歇性和差异性升降的盆-山运动转为了整体性和间歇性的抬升与切割。这一发生于共和盆地的地壳运动,被徐叔鹰等称为“恰不恰(共和)运动”, 只是其所指的时代与本文有所不同。但这一名称被李吉均等改称为“共和运动”, 作为青藏运动的延续, 意指黄河于10 或15 万年前, 因该运动所导致的溯源侵蚀而切穿龙羊峡, 溯源至共和盆地和源头地区。基于本文的研究结果, 作者建议舍弃“共和运动”一称,而可保留原“恰卜恰(共和)运动”的名称与基本含义, 而将该运动的发生时间的不同观点, 留待今后进一步深入研究加以解决。