粤北黄岗镇侧塘早志留世具似大陆弧特征S 型花岗岩成因及地质意义

2021-07-28黄孔文林杰春胡启锋王邱春

黄孔文, 郭 敏, 汤 珂, 林杰春, 胡启锋, 王邱春

广东省地质调查院, 广东广州 510080

花岗岩研究在大陆动力学研究中具有重要的指示意义。华南地区早古生代花岗岩成因及形成构造背景的研究, 对理解华南早古生代造山特点及区域构造环境有重要意义。随着冈瓦纳(Gondwana)大陆的形成, 从震旦纪至志留纪, 由华夏陆块裂解的浙闽、云开、赣南、湘桂、保山、腾冲等地块与扬子陆块发生碰撞-拼贴, 逐步形成统一的华南大陆。同时, 武夷—云开一线的早古生代片麻状花岗岩-混合岩以其成因类型独特、蕴含重要的构造信息(王德滋等, 1978; 莫柱孙等, 1980; 南京大学地质系,1981; 陈斌和黄福生, 1994; 刘锐, 2009; Wang et al.,2007, 2010, 2011; Li et al., 2010; Wan et al., 2010;Xia et al., 2014)。

华南地块在古生代造山过程具有较大争议, 主要有弧-陆碰撞模式(孙明志和徐克勤, 1990)和陆内造山环境(张芳荣等, 2009; Charvet et al., 2010; Shu et al., 2014)等。华南大陆内部没有发现与早古生代晚期花岗岩同期的火山岩, 和缺失洋陆碰撞过程中常见的安山质岩石(江西省地质矿产局, 1984; 福建省地质矿产局, 1985; 湖南省地质矿产局, 1988; 孙涛, 2006; Shu et al., 2006; 舒良树, 2006; 舒良树等,2008; Li et al., 2010)等证据并不支持弧-陆碰撞模式。陆内造山观点基于华南早古生代褶皱和花岗岩以面状分布为特征, 且远离板块边界, 并缺失早古生代蛇绿岩套和岛弧型花岗岩(Charvet et al., 2010;Shu et al., 2014)等。还有, 早古生代扬子和华夏之间连续碎屑供给(Wang et al., 2010)也支持华南大陆早古生代构造属性为陆内造山环境。

研究区位于武夷—云开造山带上(周新民, 2003;Shu et al., 2014), 是研究武夷—云开一带早古生代构造属性的理想之地。而黄岗镇侧塘岩体仅在1:25 万韶关幅报告提及(广东省地质调查院, 2009a),认为岩体具S 型花岗岩特征; 该期侵入体与震旦纪坝里组变质地层呈侵入接触, 在阿公山和侧塘等地被中泥盆世地层不整合覆盖; 1:5 万西牛圩幅在深水龙一带获得锆石U-Pb 表面年龄值为504.8 Ma。依据侧塘岩体侵入坝里组地层, 岩性为片麻状中细粒斑状黑云母二长花岗岩, 推测为同期岩体, 缺乏有力证据, 对侧塘岩体岩石成因、源区特征及大地构造环境等方面缺乏精确的资料, 影响了对侧塘岩体的构造属性的探讨。

本文选择侧塘片麻状中细粒斑状黑云母二长花岗岩, 从岩石学特征、地球化学、LA-ICP-MS 锆石U-Pb 年代学和Hf 同位素等方面入手, 对侧塘片麻状花岗岩成岩时代、岩石成因和源区特征及大地构造环境等方面进行研究, 为该地区构造-岩浆演化研究提供可靠资料。

1 地质背景与岩体特征

早古生代花岗岩在华南分布广泛, 仅次于燕山期的极为重要的岩浆活动时期, 展布在湘—赣、湘—桂及桂—粤交界地区, 集中于政和—大浦及绍兴—江山—萍乡两条区域性深大断裂构成的区域内,主要分布于武夷山—云开地区、万洋山—诸广山地区和江西武功山等地(图1a), 代表性岩体有玮埔(徐先兵等, 2009), 丰顶山、宁化、大宁(程顺波等, 2009),云开大山(Wang et al., 2007), 社垌(李巍等, 2015),苗儿山(柏道远等, 2014), 彭公庙(张文兰等, 2011),北牛塘界(杨振等, 2014), 钦甲岩体(王永磊等,2011), 宏夏桥、杉铺、山庄(张菲菲等, 2010), 张佳坊、付坊、宁冈(沈渭洲等, 2008), 武功山(楼法生等,2005)、麦斜岩体(434±2) Ma)(农军年等, 2012), 大宝山(毛伟等, 2013)岩体等。此外在赣南、湘南、粤北和大瑶山地区, 还有不少同期小岩体出露。早古生代岩体岩性主要包括二长花岗岩、花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩和辉长岩等, 主要分为S、I/S 和A 型花岗岩。早古生代S 型花岗岩分布最广, 呈面状分布, 侵入时代为 460~410 Ma, 主要时代为450~420 Ma, 具负εHf(t)值(-34.2 ~ -0.2,n=963)、高ACNK(大部分大于 1.1)、高87Sr/86Sr 值(0.707 6~0.729 6)、负εNd(t)值(-15 ~ -5)等特征, 形成于早古生代地壳缩短而形成第一次部分熔融阶段; I/S 型花岗岩主要分布于早古生代造山带中、西段, 侵位于460~400 Ma, 主要产于435~415 Ma, 具负εNd(t)值(-12 ~ +1.32)、εHf(t)值正负值均有等特征(-13.8 ~+10.3); A 型花岗岩出露较少, 主要形成时代为415~409 Ma, 具高ACNK 值(0.99~1.62), 随着岩体形成时代值变小,εNd(t)值增加, 和源岩物质中幔源物质决定εHf(t)值等特征, 是早古生代地壳伸展而引起的第二次部分熔融而形成(Xin et al., 2020)。

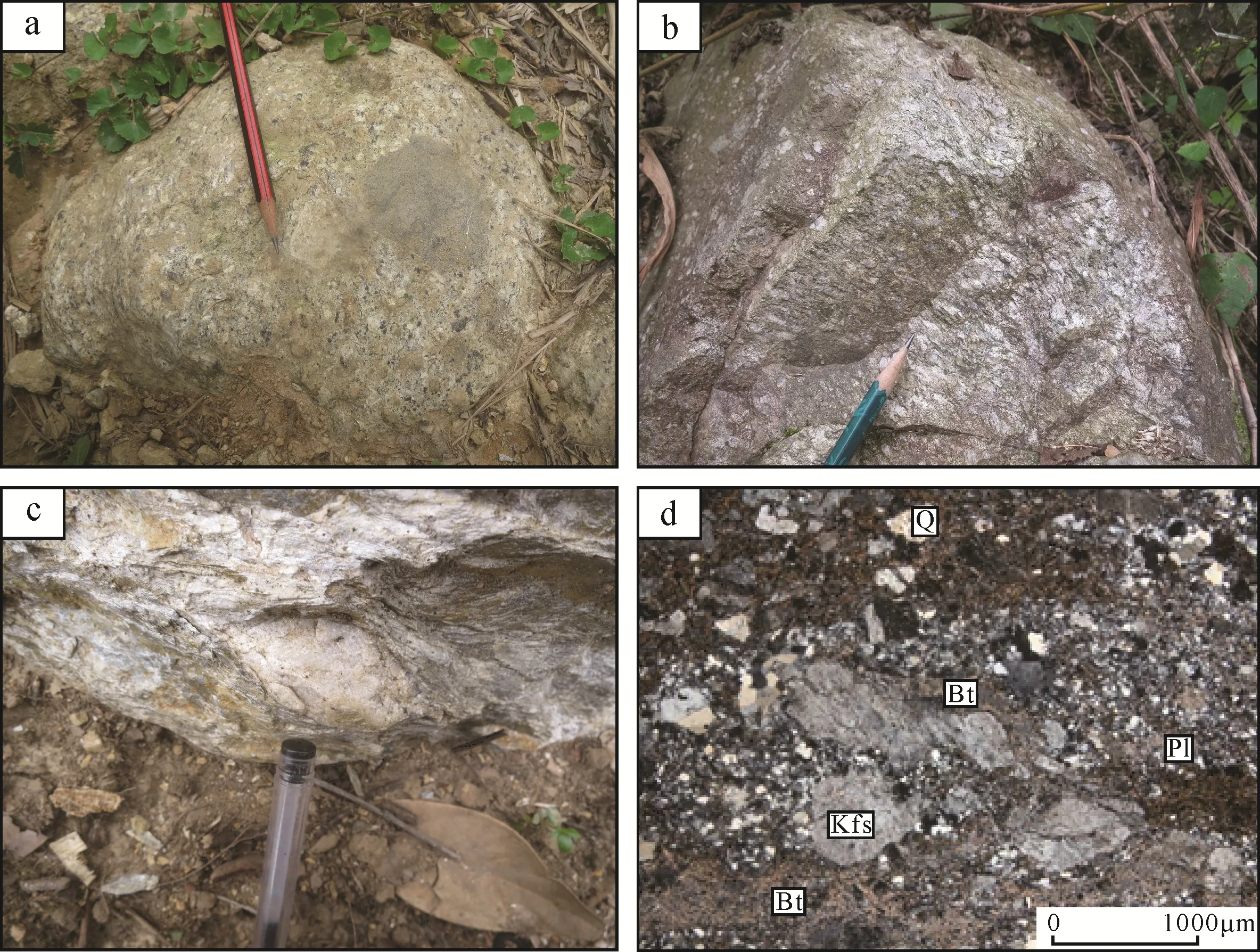

侧塘岩体呈椭圆状北东向展布, 大地构造位置位于华夏板块广东省英德市黄岗镇侧塘一带(图1b)。岩体呈岩株出露, 出露面积约5 km2, 侵入最新地层为震旦纪坝里组(Z1b)。围岩见硅化、褐铁矿化和角岩化等蚀变。震旦纪坝里组(Z1b)被杨溪组(D2y)覆盖, 呈角度不整合接触。侧塘岩体内发育南北向片、北北东向和北东向等三个方向的片麻理,倾向90°~140°和310°~325°, 倾角为35°~65°, 岩体与地层接触边界倾角稍缓(35°)。岩体具岩相分带,从岩体边缘至中心部位由含石英斑晶为主变为含斜长石斑晶为主(图2a), 到中心部位斑晶有斜长石、钾长石和石英等。岩体边部往往发育片麻状、眼球状构造, 长石、石英大多形成残碎的斑晶, 或呈拉长的透镜体或豆荚状的细粒集合体出现, 基质则具明显的纹理构造。岩石具韧性变形和重结晶, 局部具条带状或眼球状构造。样品特征见表1。

图1 武夷—云开造山带古生代岩浆作用分布图(a)和黄岗镇地区侧塘岩体地质构造简图(b)(据广东省地质调查院, 2009a)Fig. 1 Sketch map showing the distribution of the Early Paleozoic magmatism in the Wuyi-Yunkai orogenic belt (a) and Cetang rock mass map of Huanggang area in northern Guangdong Province (b) (after Guangdong Geological Survey Institute, 2009a)

图2 片麻状(眼球状)中细粒斑状黑云母二长花岗岩野外照片、手标本及显微结构照片Fig. 2 The outcrop, hand specimen and microstructure photos of the gneissic (augen) middle-fine grained porphyritic biotite adamellite

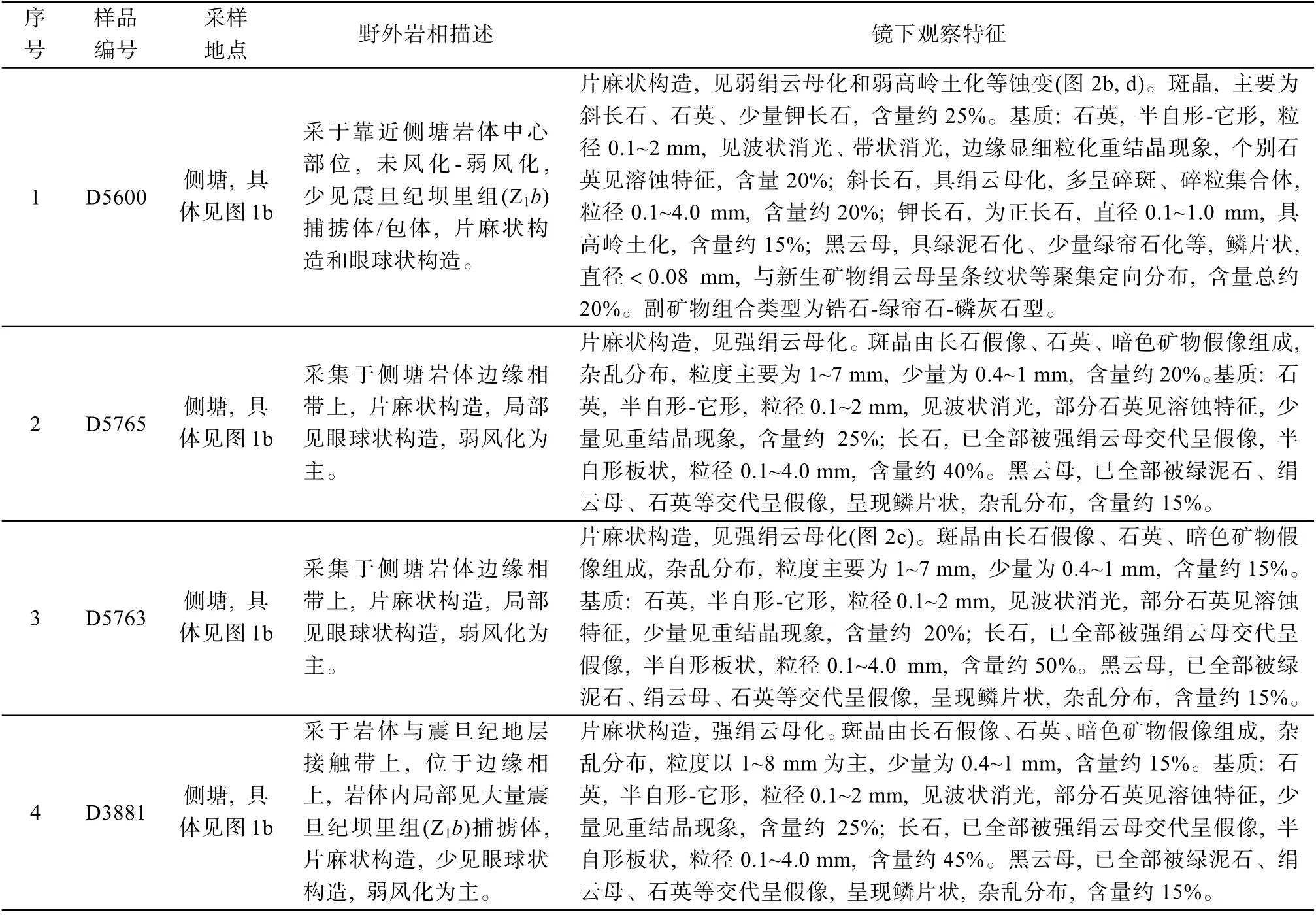

表1 样品野外岩相特征和镜下特征Table 1 The field lithofacies characteristics and the microscopic characteristics of the samples

2 分析方法

岩石主量元素、微量元素、稀土元素等在河北区域地质矿产调查研究所完成。主量元素(测试方法GB/T14506.28-2010)主要检测仪器为Axios max X射 线 荧 光 光 谱 仪 。 FeO( 测 试 方 法GB/T14506.14-2010)主要检测仪器为50 mL 滴定管,分析精度一般优于2%; 灼失量、H2O+、H2O-(测试方法DZG20-1 16.20 和GB/T14506.2-2010)主要检测仪器为P124S 电子分析天平; Y-U 稀土微量等43 元素(测试方法GB/T 14506.30-2010)采用酸溶法制备样品, 主要检测仪器为X Serise 2 电感耦合等离子体质谱仪, 相对误差不大于5%, 测试方法见高剑峰等(2003)。

锆石单矿物分选是在河北省廊坊市诚信地质技术服务公司完成。制靶及锆石阴极发光是在北京锆年领航科技有限公司完成。参照锆石阴极发光(CL)及透反射光图像, 选择锆石颗粒表面无裂痕、内部环带清晰、无包裹体的位置做U-Pb 定年的测试点。锆石U-Pb 同位素定年在合肥工业大学利用LA-ICP-Ms 分析完成。测试仪器为Agilent 7500a,激光剥蚀系统为GeoLas 2005 激光剥蚀斑束直径为32 μm, 激光剥蚀深度为20~40 μm。对分析数据的离线处理采用软件ICP-MS DataCal 完成详细的仪器操作条件和数据处理方法同 Liu et al.(2008,2010a, b)详细描述。数据处理采用 Ludwig(2003)SQUID1.0 及ISOPLOT 程序。普通Pb 采用204Pb 校正, 标准样和未知样的普通 Pb 校正 Stacey and Kramers(1975)等人的 417 Ma 模型给207Pb/206Pb=0.864,208Pb/206Pb=2.097,206Pb/204Pb=18.052。

锆石Hf 同位素测试是在北京科荟测试技术有限公司Neptune plus 多接收等离子质谱及配套的ESI NWR193 紫外激光剥蚀系统(LA-ICP-MS)上进行的, 实验过程中采用He 作为剥蚀物质载气, 剥蚀直径采用50 μm, 测定时使用锆石国际标样GJ1 作为参考物质, 分析点与U-Pb 分析点为同一位置。分析过程中锆石标准GJ1 的176Hf/177Hf 测试加权平均值为0.282 007±0.000 007。

3 分析结果

3.1 岩石地球化学特征

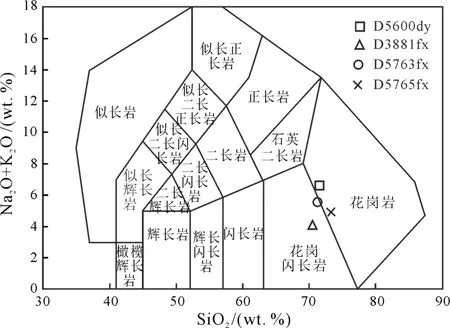

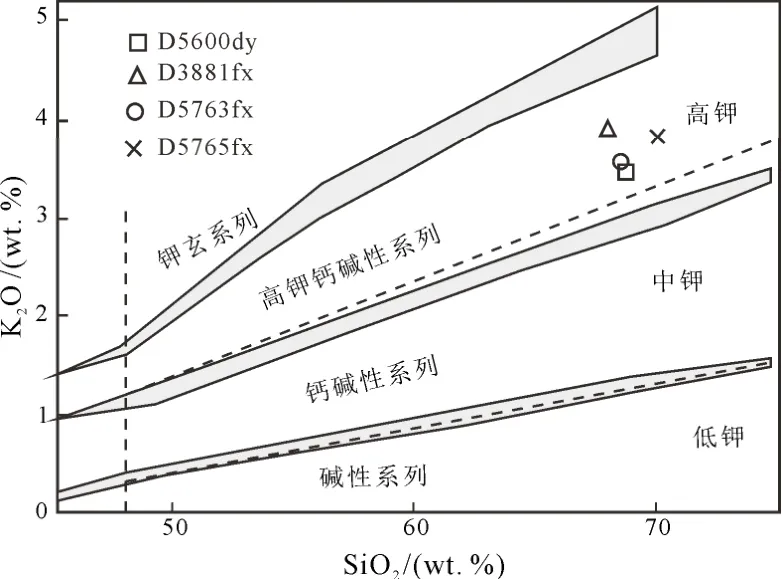

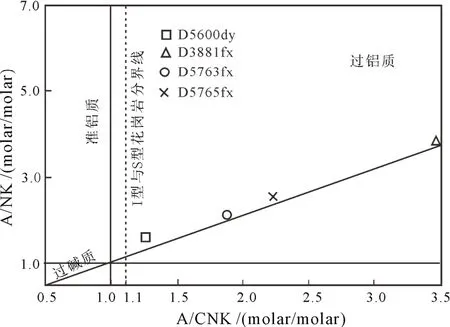

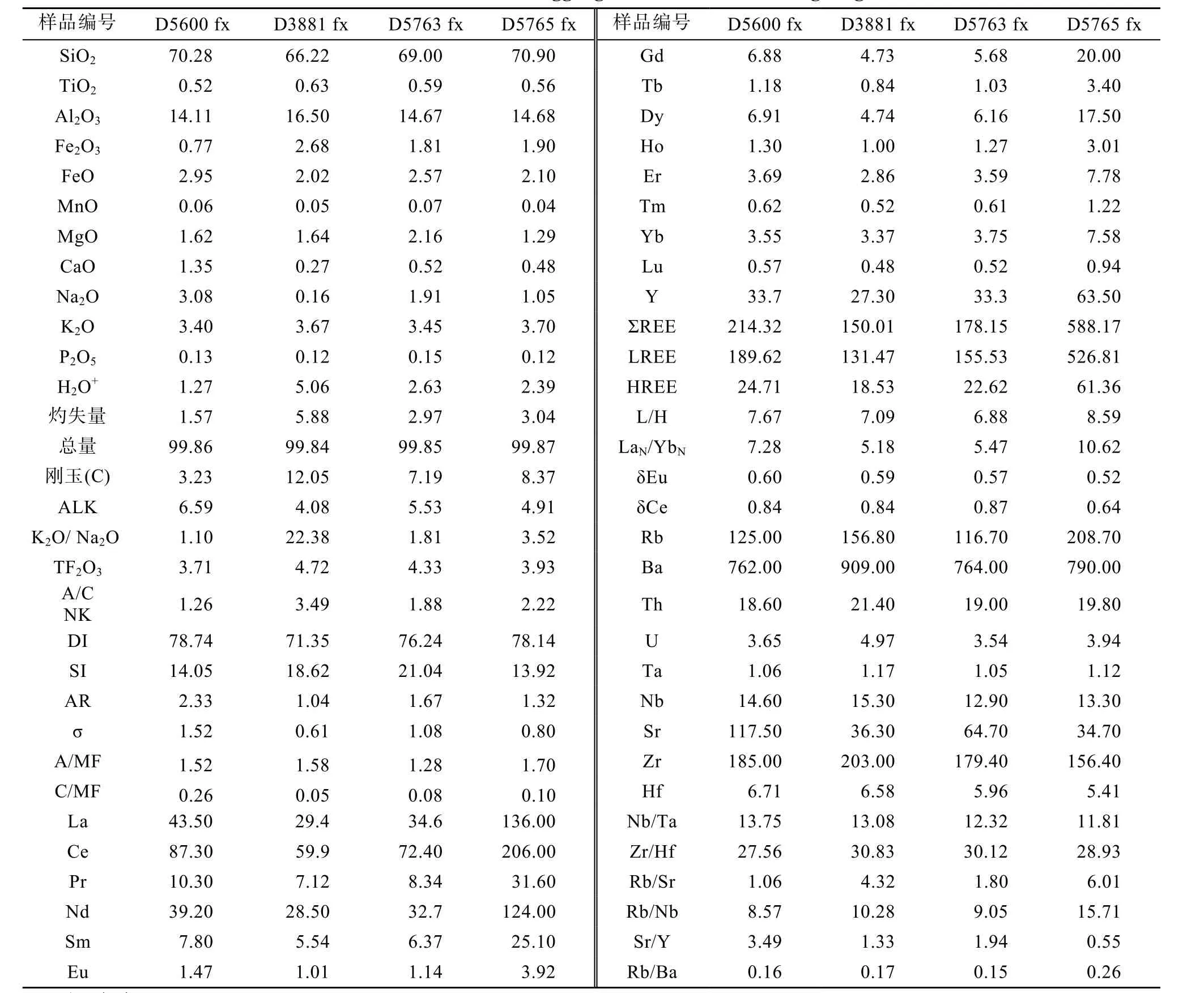

该期侵入岩ω(SiO2)含量为66.22%~70.90%,ω(Al2O3)为 14.11%~16.50%,ω(TiO2)为 0.52%~0.63%,ω(Na2O) 为 0.16% ~ 3.08%, 全 碱ω((Na2O+K2O)含量2.63%~6.59%, K2O/Na2O 值为1.10 ~3.52, 只有一个值较大(22.38),ω(CaO)为0.27%~1.35%, CaO/Na2O 是 0.44 ~6.10, 全铁ω(TFe2O3)含量为3.71%~9.25%。在TAS 分类图上(图3), 样品投影在花岗岩-花岗闪长岩接触带区域内; 在SiO2-K2O 图上(图4), 样品投影点落在高钾钙碱性系列内; 样品的铝饱和指数(A/CNK)为1.26~3.49, 在A/NK-A/CNK(图5)投影在过铝质区域内。综合上述, 早志留世侵入岩为过铝质高钾钙碱性花岗岩。

图3 SiO2-Na2O+K2O 侵入岩分类图解(Middlemost, 1994)Fig. 3 SiO2-Na2O+K2O diagram for intrusive rock(after Middlemost, 1994)

图4 SiO2-K2O 图解(Maniar and Piccoli, 1989)Fig. 4 SiO2-K2O diagram (after Maniar and Piccoli, 1989)

图5 A/NK-A/CNK 图解(Rollison, 1993)Fig. 5 A/NK-A/CNK diagram (after Rollison, 1993)

由主要特征参数表可知, 该期侵入的分异指数表明该期岩浆分异程度相对较高。

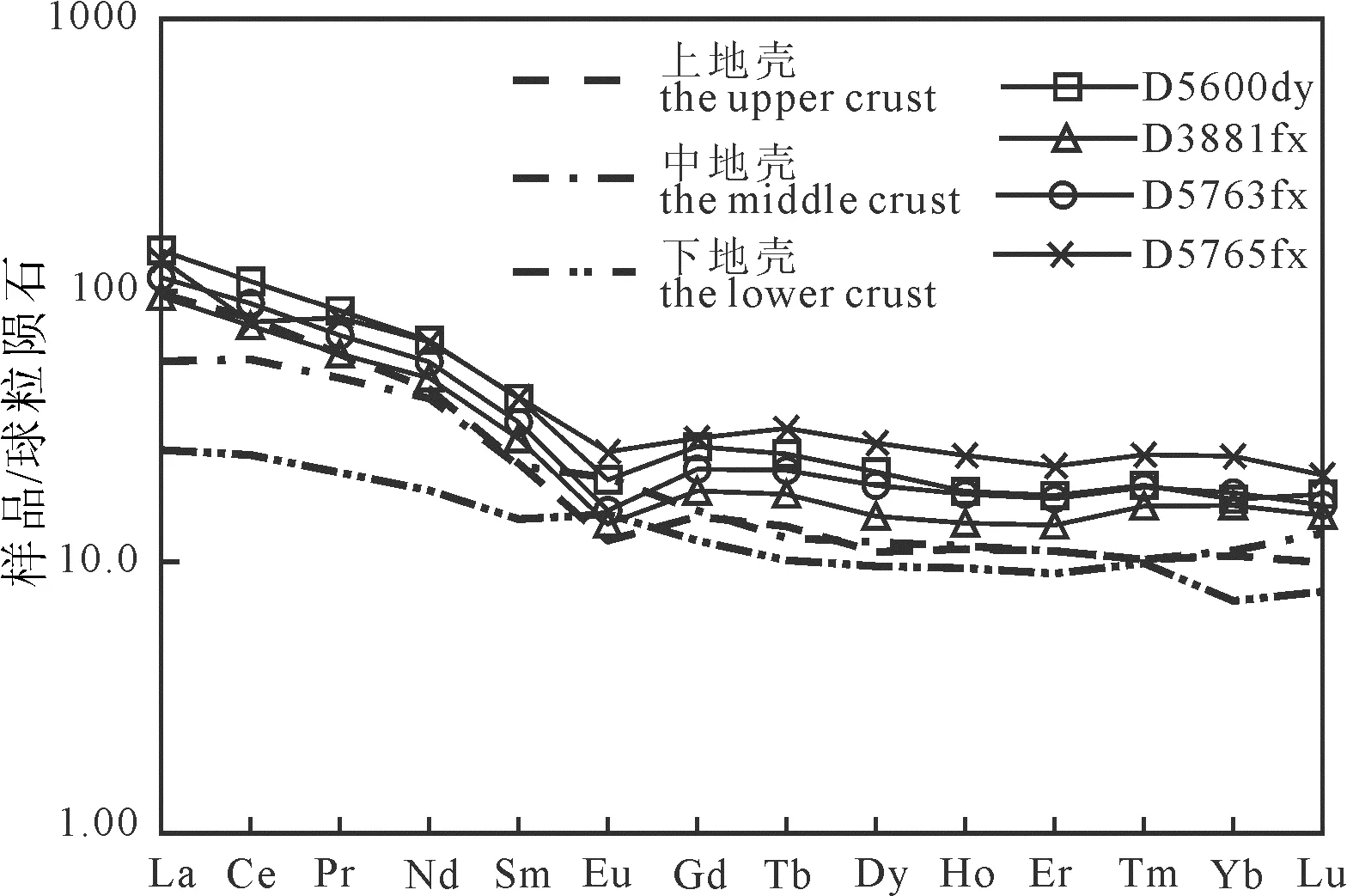

样品稀土元素含量及其比值变化范围基本一致,具有相似的稀土元素地球化学特征, 稀土元素总量ω(ΣREE) 为 (150.01~214.32)×10-6, 个 别 为588.17×10-6, 轻重稀土比值(LREE/HREE)为6.88~8.59, (La/Yb)N值为5.18~10.62, Eu 亏损程度(δEu)为0.52~0.60。明显具有轻稀土富集、稀土配分模式相似以及总体为右倾斜等特征(图6), 且具有明显的Eu 亏损。该稀土元素配分曲线与上地壳球粒陨石标准化曲线相一致, 暗示其成岩物质很可能来自地壳。

图6 稀土球粒陨石标准化分布型式图(Sun and McDonough, 1989)Fig. 6 Rare earth element spider diagram(after Sun and McDonough, 1989)

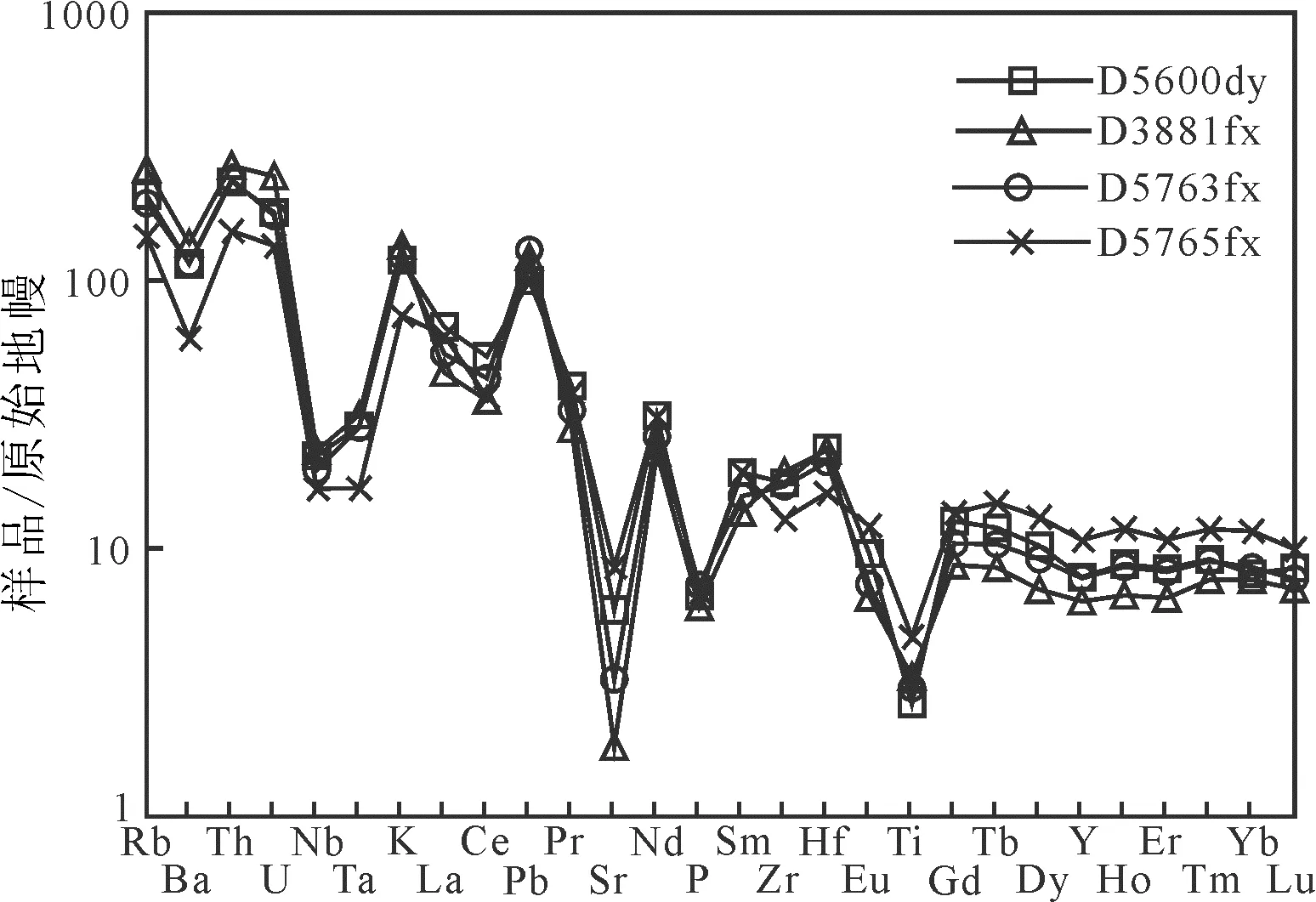

在微量元素原始地幔标准化图解上(图7), 样品具有相似的配分模式, 富集Rb、Th、U、K、Pb、Nd 等, 亏损Ba、Nb、Ta、Sr、Ti 等。岩石亏损Nb、Ta、P 和Ti, 可能与磷灰石、钛铁矿、金红石或榍石等残留在岩浆源区有关。Sr、Ba 的亏损可能暗示岩浆源区斜长石作用熔融残留相或结晶分离相的存在。具体数据见附表1。

图7 微量元素原始地幔标准化分布型式图(Sun and McDonough, 1989)Fig. 7 Primitive mantle normalized spider diagram(after Sun and McDonough, 1989)

3.2 锆石U-Pb 定年结果

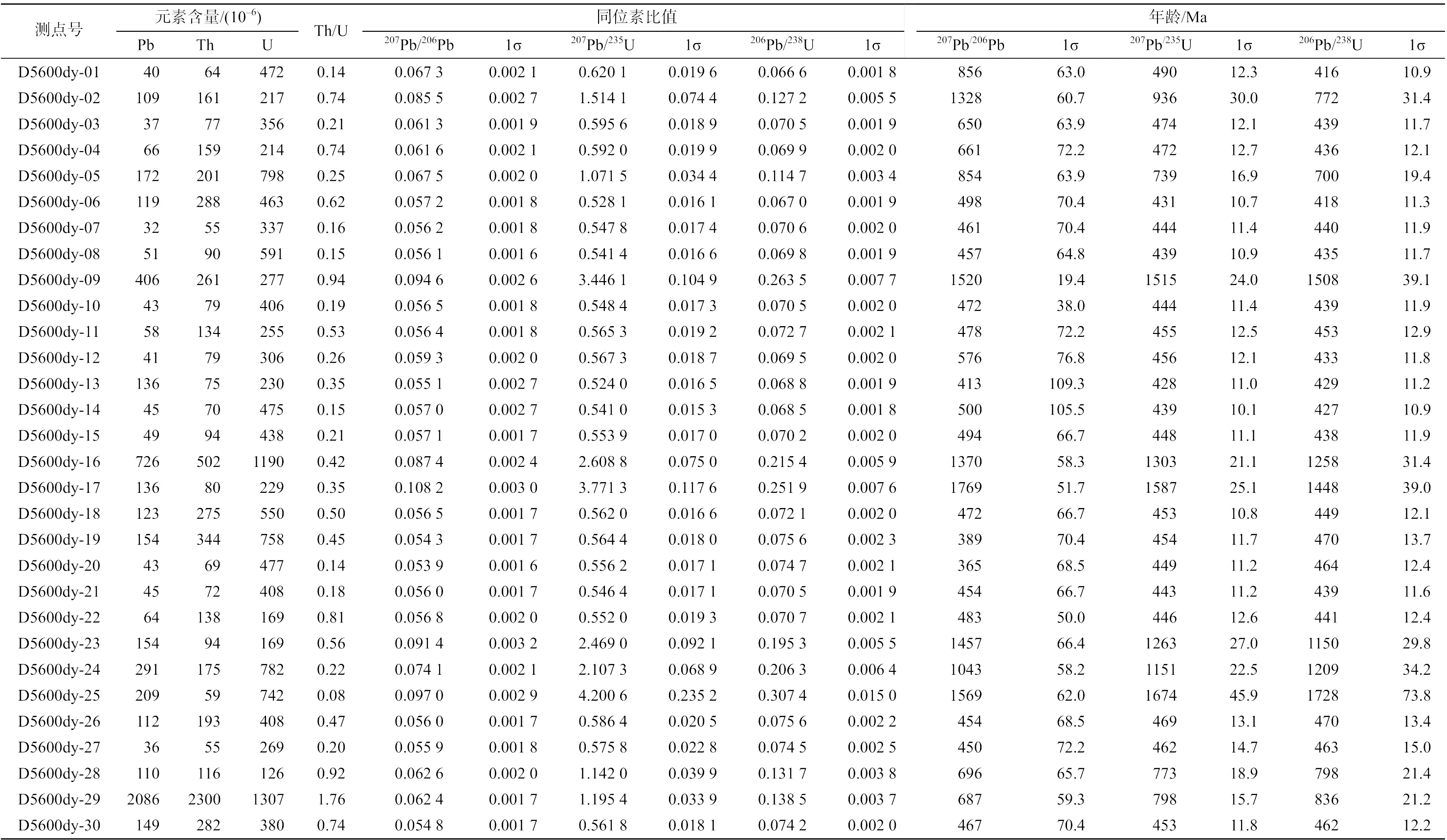

该样品野外定名为片麻状中细粒斑状黑云母二长花岗岩。本次工作对1 个样品(D5600dy)进行了锆石阴极发光和U-Pb 同位素分析, U-Pb 同位素分析结果见表2。

表2 片麻状中细粒斑状黑云母二长花岗岩D5600dy 锆石U-Pb 分析结果Table 2 Zircon U-Pb isotopic analysis data of the the gneissic middle-fine porphyritic biotite adamellite D5600dy

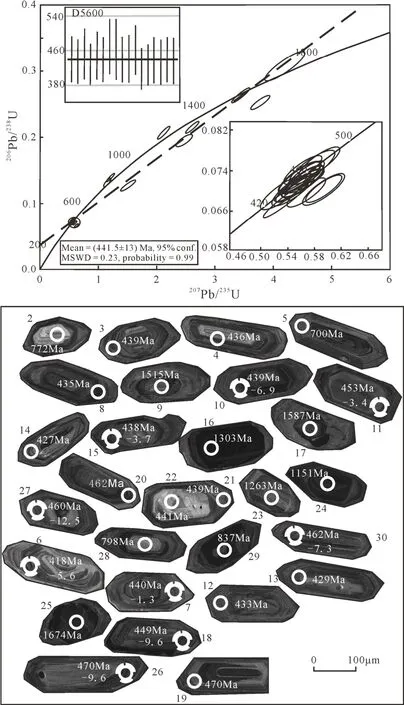

样品中锆石主要是自形-半自形双锥柱状晶体,长:宽比值为 1:1 至 4:1, 颗粒粒径大小为 160~480 μm。锆石晶形主要是以{100}和{110}发育。在阴极发光照片上, 锆石大部分边缘发育规则的韵律环带结构且部分具有核部结构, 为岩浆锆石。部分锆石具有清晰环带或无环带, 而边部不清楚呈不规则状, 具有发亮现象, 核部锆石边部发亮或发黑。

样品锆石Th/U 值介于0.14~1.64 之间。对该样品进行了30 颗锆石U-Pb 同位素分析。测点01年龄谐和度较小(82%)而舍去, 此外, 10 个测点为继承锆石, 其时代为新元古代和中元古代, 即早古生代早期和晋宁期岩浆活动的产物, 其谐和度92%~98%, 具有较高的可信度。其余17 个测点全部落在谐和线或者临近谐和曲线, 锆石206U/238Pb 年龄介于 422.1 ~468.0 Ma 之间, 加权平均年龄为(441.5±13) Ma (MSWD=0.23,n=17), 代表了片麻状花岗岩的结晶年龄, 属于早志留世侵入岩体(图8)。图8 中的下交点代表了本次侵入岩体结晶年龄, 上交点代表了继承锆石的结晶年龄。

图8 LA-ICP-MS 锆石U-Pb 年龄谐和和阴极发光(CL)图像Fig. 8 U-Pb concordia diagram of zircons of LA-ICP-MS and CL images for LA-ICP-MS measurements

3.3 锆石Hf 同位素

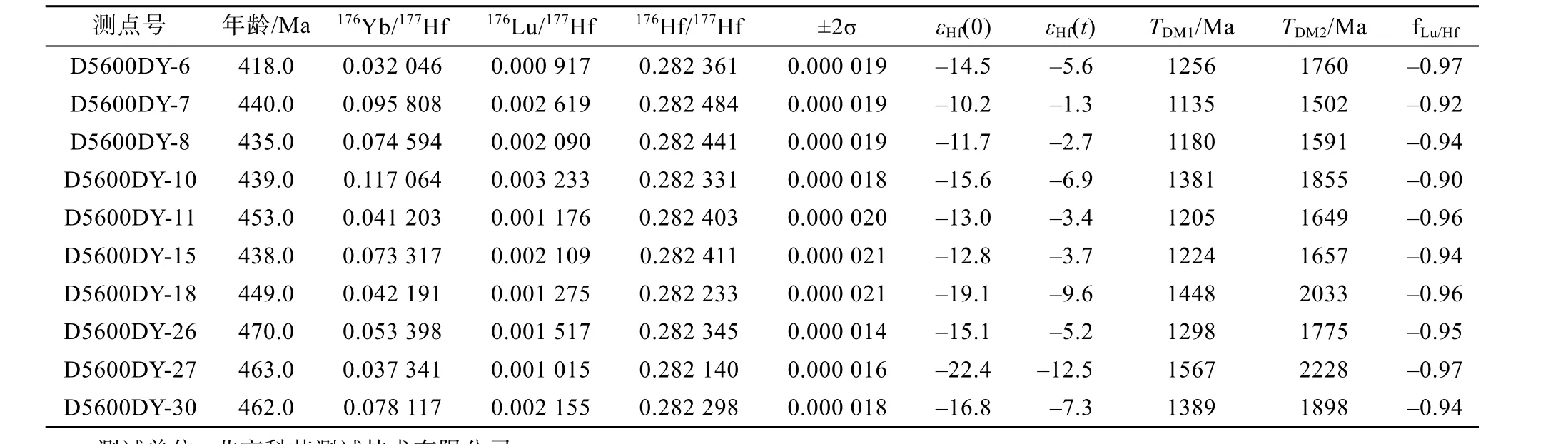

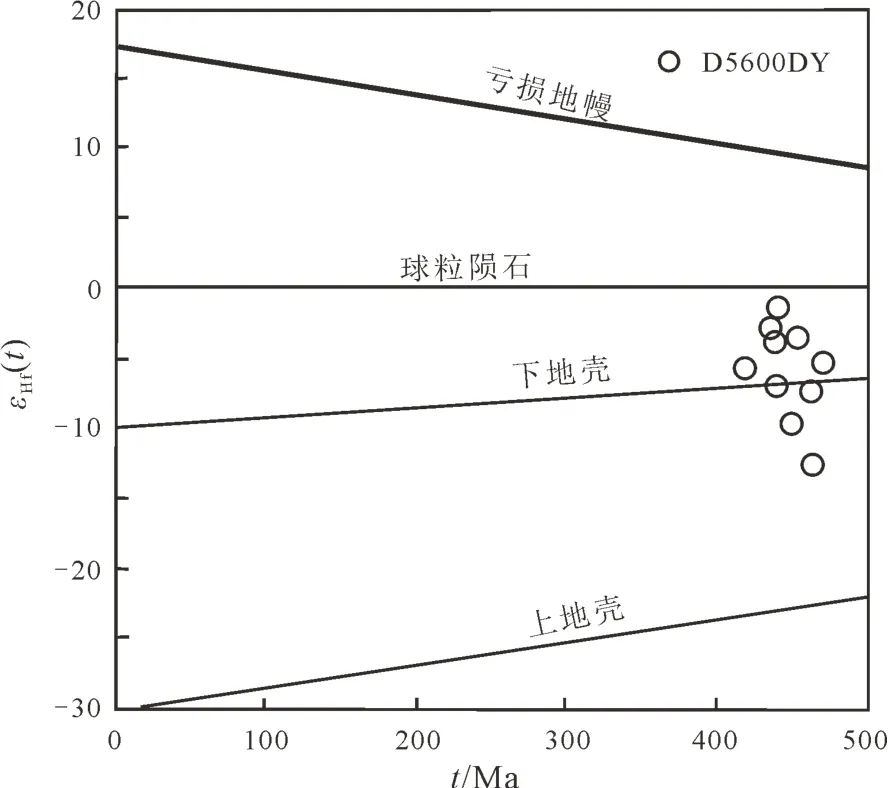

对已获得的锆石LA-ICP-MS U-Pb 年龄的D5600样品片麻状中细粒斑状黑云母二长花岗岩中的10 个锆石颗粒进行LA-ICP-MS 锆石Lu-Hf 同位素分析,其分析点与锆石LA-ICP-MS U-Pb 分析点相同, 各样品分析点采用与U-Pb 分析相同的编号, 结果见表3。10 个测试点的176Hf/177Hf 的比值在0.282 14~0.282 484之间(表3), 平均值为0.282 348,fLu-Hf值较为稳定(fLu-Hf= -0.9~-0.97)。εHf(t)= -1.3~12.5, 其平均值为-5.82。二阶模式年龄TDM2=1502~2228 Ma(n=10), 平均值为1 794.8 Ma。其中, Hf 同位素分析过程中采用的标准为球粒原始(176Lu/177Hf)CHUR=0.033 2,(176Hf/177Hf)CHUR, 0=0.028 277 2; 亏损地幔(176Lu/177Hf)DM=0.038 4, (176Hf/177Hf)DM=0.283 25; Lu衰变常数(Lu=1.86× 10-1a-1)。

表3 粤北黄岗地区片麻状中细粒花岗岩Lu-Hf 原位分析结果Table 3 LA-ICP-MS zircon Lu-Hf dating results of the gneissic middle-fine grained biotite adamellite in Huanggangzhen area of northern Guangdong

4 讨论

4.1 年代学及其地质意义

侧塘岩体呈岩株出露, 侵入最新地层为震旦纪坝里组(Z1b), 围岩蚀变主要为硅化、褐铁矿化和角岩化等, 岩体内局部见坝里组角岩化捕掳体, 并见坝里组被杨溪组(D2y)呈角度不整合覆盖。1:25 万韶关幅内茶石岭—曾屋、沙坝镇、水边镇黄湾、连江口镇腰古等地同样出露有片麻状(眼球状)黑云母二长花岗岩, 结晶年龄为504 Ma; 1: 25 万连平县幅内韶关市龙南、定南县城南见早志留世岩基状沿北东—南西向、近东西向展布片麻状二长花岗(眼球状)二长花岗岩SHRIMP 锆石年龄为(432.80±3.9) Ma、(431.60±2.7) Ma(广东省地质调查院, 2009b)。本次研究的片麻状(眼球状)花中细粒斑状黑云母二长花岗岩加权平均年龄为(441.5±13) Ma, 代表了片麻状(眼球状)中细粒斑状黑云母二长花岗岩的结晶年龄,属于早志留世侵入岩体(图8)。

此外, 研究样品中具有10 个测点为继承锆石,其时代来自新元古代和中元古代, 即晋宁早期和晋宁晚期岩浆活动的产物, 其谐和度92%~98%, 具有较高的可信度。样品中发现晋宁晚期侵入岩捕获锆石, 年龄范围700~836 Ma(n=4), 并在1:25 万连平县幅见细坳镇条纹条带状黑云二长花岗岩出露面积约58 km2, SHRIMP 锆石U-Pb 年龄为(742.3±9.3) Ma,对应于Rodinia 超大陆的裂解事件。同时, 样品中也发现晋宁早期捕获锆石, 年龄范围1150~1728 Ma(n=6), 暗示着研究区记录哥伦比亚(Columbia)超大陆裂解事件, 和存在格林威尔期(Grenville)运动信息。

4.2 岩石成因

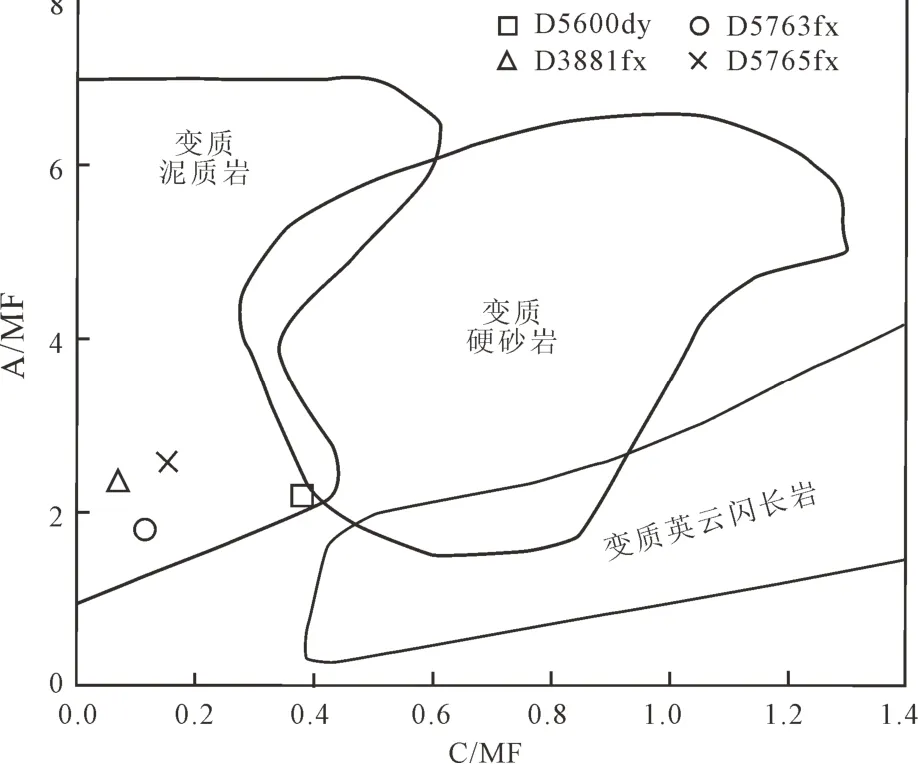

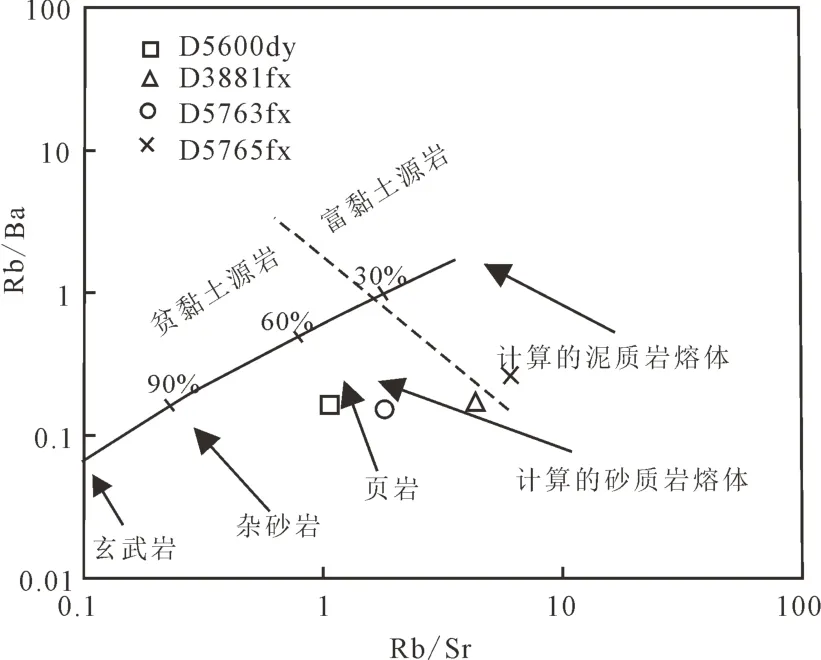

粤北黄岗镇地区侧塘片麻状(眼球状)中细粒斑状黑云母二长花岗岩主量元素ω(SiO2)=66.22%~70.90%、A/CNK=1.26~3.49>1.1(Chappell and White,1974), K2O/Na2O=1.10~4.5, 1 个样品达22.36,Rb/Sr=1.06~6.01, 平均值为3.3(Rb/Sr>0.9 时, 为S型花岗岩)(王德滋等, 1993), C.I.P.W 标准矿物中发现有刚玉分子(3.23~12.05)(Chappell and White,1974)。C/MF-A/MF(图10)图解中, 样品点落在变质泥岩区。在Rb/Sr-Rb/Ba(Sylvester, 1998)图解中(图11), 样品大部分落在页岩和泥岩源岩中。在A-C-F图解中(图12)中, 侵入岩样品均落在“S 型”区域。以上特征均显示侧塘岩体为S 型花岗岩。

图10 C/MF-A/MF 图解(Altherr et al., 2014)Fig. 10 C/MF-A/MF diagram (after Altherr et al., 2014)

图11 Rb/Sr-Rb/Ba 图解(Sylvester, 1998)Fig. 11 Rb/Sr-Rb/Ba diagram (after Sylvester, 1998)

图12 A-C-F 图解Fig. 12 A-C-F diagram

侧塘片麻状、局部眼球状花岗岩体为壳源型花岗岩, 证据如下: ①C/MF-A/MF(图10)图解中, 样品点落在变质泥岩区内; ②微量元素原始地幔标准化蛛网图显示富集Rb、Th、U、K、Pb、Nd 等, 亏损Ba、Nb、Ta、Sr、Ti 等; ③Rb/Sr 比值为0.52~6.01, 平均值为2.74, 明显高于中国东部上地壳平均值(0.31)(Gao et al., 1999)和全球上地壳平均值(0.32)(Taylor and Mclennan, 1995); Nb/Ta 比值11.81~17.75, 平均值为 13.74, 接近平均地壳值(12~13); ④Rb/Nb 比值7.98~15.71, 均高于全球上地壳Rb/Nb 比值(4.5) (Taylor and Mclennan, 1985);⑤侧塘岩体Ba(402×10-6~909×10-6)的含量明显高于大陆地壳岩石的 Ba 含量(390×10-6), 而Sr(34.7×10-6~170×10-6)含量则比地壳(325×10-6)含量低; ⑥Nb/Ta 比值11.81~17.75, 平均值为13.74,平均地壳值12~13; ⑦锆石Hf 同位素研究结果表明, εHf(t)= -1.3~-12.5, 均小于 0, 其平均值为-5.82。其两阶段模式年龄(TDM2)主要为 1502~2228 Ma (n=10), 平均值为1 794.8 Ma, 在εHf(t)-t图解(图9)上可见数据主要分布较为分散, 有少量点落在球粒陨石线之下。

图9 粤北黄岗地区片麻状花岗岩εHf(t)-t 图解Fig. 9 εHf(t)-t diagram of the gneissic middle-fine grained biotite adamellite in Huanggang area of northern Guangdong

综上所述, 侧塘片麻状(眼球状)中细粒斑状黑云母二长花岗岩主要是由下地壳古-中元古代砂泥质麻粒岩相源岩(魏春景, 2016)部分熔融而成。

4.3 构造环境与演化

对研究样品的岩石地球化学分析结果表明: 样品均落入钙碱性-高钾钙碱性系列, 稀土元素特征表现为轻稀土富集、重稀土相对亏损的右倾型, 具有左陡右缓, 铕负异常的特征, 显示了典型大陆边缘岩浆弧环境, Sr、Ti 的亏损也表明了该期岩体具有大陆弧花岗岩的特征。但华南大陆早古生代是否存在洋壳俯冲过程存在争议(Hsu, 1994; Faure et al.,2009; Charvet et al., 2010; 彭松柏等, 2016)。目前地质资料显示华南早古生代岩体呈面状展布(Wang et al., 2007; Qin et al., 2015), 并未有确切早古生代蛇绿岩的报道(Zhang et al., 2017)和缺少高Sr、低Y 特征的埃达克质岩(Guan et al., 2014)。本文所述“大陆弧”性质可能是继承自源区(Yao et al., 2012;Zhang et al., 2017)。

虽然华南地块的构造属性具有较大争议(孙明志和徐克勤, 1990; 张芳荣等, 2009; Charvet et al.,2010; Shu et al., 2014)。但近来不同研究者从岩浆活动、构造变质作用和沉积盆地演化等方面对华南早古生代构造热事件进行研究, 所获得的一系列证据越来越支持华南早古生代属陆内造山环境的模式:

岩浆活动方面: 华南内陆地区早古生代晚期花岗岩以侵入岩为主, 仅见少量火山岩(Yao et al.,2012; Zhang et al., 2017; 夏金龙等, 2018), 与典型洋-陆造山带成带状展布的钙碱性岩浆作用分布趋势不相吻合, 且没有发现与早古生代晚期花岗岩同期的火山岩; 区内缺失洋—陆碰撞过程中常见的安山质岩石(江西省地质矿产局, 1984; 福建省地质矿产局, 1985; 湖南省地质矿产局, 1988; 孙涛, 2006;Shu et al., 2006; 舒良树, 2006; 舒良树等, 2008; Li et al., 2010), 更确切的说是缺失早古生代蛇绿岩套和岛弧型花岗岩(Charvet et al., 2010; Shu et al.,2014)。还有, 本次研究的早古生代花岗岩为S 型花岗岩, 锆石εHf(t)值为-1.3 ~ -12.5, 源岩主要下地壳古—中元古代砂泥质麻粒岩相岩等, 其部分熔融无明显幔源物质加入。岩体的形成机制可能与冈瓦纳大陆东缘造山作用的远程效应有关(Wang et al.,2010; 关义立等, 2013; 徐亚军和杜远生, 2018)。

构造-变质作用方面: 华南板块与澳大利亚板块寒武纪—奥陶纪之交碰撞, 形成了广泛分布在东冈瓦纳北缘的寒武系和奥陶系之间的不整合面, 由SE(S)向NW(N)呈现出由老变新的不对称变化, 反映了早古生代造山作用由SE(S)向NW(N)方向的发展(陈旭等, 2104; 徐亚军和杜远生, 2018)。本研究区内见泥盆纪沉积层呈角度不整合覆盖于侧塘岩体之上(图1b)。晚奥陶世末, 闽粤两省和赣中南、湘东南以及桂东北地区产生强烈的区域变质、混合岩化, 是华南早古生代最重要最强烈的一次造山运动(袁正新等, 1997)。此时, 冈瓦纳大陆最终聚合, 华南板块与澳大利亚板块拼合在一起, 应力在南华盆地聚集并活化了华南基底, 产生了分布在华南南部的少量同期变质作用(于津海等, 2007; 张爱梅等,2011), 最终导致了地壳由南向北的抬升(陈旭等,2014)。随着变形由南向北传播, 奥陶纪晚期到达扬子东南缘局部的不均衡上升(戎嘉余等, 2011, 2012;Yu et al., 2015)。同时, 南华盆地被夹持在碰撞带和扬子板块之间, 双向的挤压导致南华盆地的全面反转, 地壳加厚, 早期岩石深埋进入下地壳发生深熔,产生呈面状分布在华南内陆的S 型花岗质岩浆(徐亚军和杜远生, 2018)。

沉积盆地演化方面: 新元古代早期(9 亿年左右), 华南洋朝扬子陆块俯冲、消减, 扬子与华夏陆块发生碰撞; 新元古代中期(8 亿年左右), 扬子—华夏古陆发生陆内裂解; 震旦纪—奥陶纪, 华南板块(扬子—华夏岩石圈板块)处于板内浅海碎屑—碳酸盐盆地; 志留纪—早泥盆世, 为板内浅海盆地。而且, 华南大陆还经历了印支期构造事件的强烈改造(张芳荣等, 2009)。古生代期间, 华南大陆内大量的震旦纪—奥陶纪岩层多属浅海相沉积环境, 主要标志有灰岩透镜体、交错层理和波痕构造等(舒良树等,2008; Wang et al., 2010)。早古生代扬子和华夏之间连续碎屑供给, 地层中碎屑锆石年龄谱具有相似性,且古水流方向具有一致性(西或北西向)(Wang et al.,2010)。地层学以及沉积学方面也说明华夏地块到扬子地块之间早古生代存在过渡或连续的古生态变化和沉积物搬运(徐亚军和杜远生, 2018)。

华南大陆内早古生代陆内造山早期挤压诱发南华裂谷盆地强烈褶皱和逆冲推覆, 导致地壳加厚并发生部分熔融, 发生高温高压变质和深熔作用(Li et al., 2010), 形成导致武夷—云开造山带大面积460~420 Ma 混合岩和片麻状花岗岩形成, 是一个独特的陆内造山带(关义立等, 2013), 460~440 Ma造山带地壳发生快速褶皱缩短(舒良树等, 2008), 中地壳进入变质峰期达到石角闪岩相(Li et al., 2010),下地壳层次也达到了高压麻粒岩相(于津海等,2005)。陆内造山后期的伸展松弛作用导致华南大陆地壳减压减薄, 形成一系列后造山岩浆岩(徐先兵等, 2009), 岩浆活动较弱, 以~420~400 Ma 未变形块状S 型花岗岩为主(张芳荣等, 2009; 张菲菲等,2010; Zhang et al., 2012)。

粤北韶关地区具有低εNd(t)值(-8.0 ~ -8.4)、负锆石εHf(t) (- 21.7 ~ - 6.3)和高的锆石δ18O 值(7.3‰~9.0‰)的高镁玄武岩(Yao et al., 2012)和负的全岩ɛNd(t)值的安山岩(Zhang et al., 2017)等, 可能是陆内碰撞造山期后伴随岩石圈局部伸展-减薄,软流圈高温地幔物质上涌, 并非幔源物质直接参与物质部分熔融(关义立等, 2013, 2016), 只是为本研究区早古生代花岗岩的形成提供热源。

华南地块粤北黄岗镇侧塘早古生代岩体形成过程: 来自东南方向的驱动力(袁正新等, 1997; 杜远生和徐亚军, 2012; 陈旭等, 2014), 华夏古陆残块与扬子地块之间以及华夏古陆残块与东南未知名地块群之间的发生碰撞-拼贴作用(王剑等, 2001; Li et al., 2002; Li et al., 2003; 周新民, 2003; Shu et al.,2006; 舒良树, 2006; 柏道远等, 2007; 舒良树等,2008), 沿活动大陆边缘环境持续进行直至 450~430 Ma(Zhang et al., 2014), 是冈瓦纳大陆东缘造山作用的远程效应(Wang et al., 2010; 关义立等, 2013;徐亚军和杜远生, 2018), 同时, 记录了华南东部早古生代陆内造山事件, 促使华南早古生代早期挤压造山, 导致强烈褶皱和逆冲推覆, 造成地壳加厚,部分幔源物质提供热源, 诱发地壳部分熔融而形成侧塘岩体。

5 结论

(1)侧塘片麻状(眼球状)中细粒黑云母二长花岗岩锆石加权平均年龄为(441.5±13) Ma 代表了岩体的结晶年龄, 属于早志留世侵入岩体。

(2)侧塘片麻状(眼球状)中细粒黑云母二长花岗岩具有S 型花岗岩特征。锆石Hf 同位素研究结果表明,εHf(t)= -1.3~-12.5, 均小于0, 其平均值为-5.82。其两阶段模式年龄(TDM2)主要为 1502~2228 Ma(n=10), 平均值为1794.8 Ma, 由下地壳古-中元古代砂泥质麻粒岩相源岩部分熔融而成, 是华南东部早古生代陆内造山事件的产物。

Acknowledgements:

This study was supported by China Geological Survey (No. DD20160032-17).

本文附有增强材料(附表1), 请通过本文网络版阅读或下载。

附表1 粤北黄岗地区片麻状中细粒斑状黑云母二长花岗岩主量元素(%)和微量元素(10-6)分析结果Supplementary Table 1 Major (%) and trace element (10-6) analytical results of the gneissic middle-fine grained porphyritic biotite adamellite in Huanggang area of northern Guangdong