陕西省常见食源性致病菌耐药性研究进展

2021-07-28钱鸣蓉

夏 飞 , 郑 雪 ,, 吴 静 , 钱鸣蓉 , 杨 华 , 唐 标 *

(1. 陕西科技大学 食品与生物工程学院, 陕西 西安710021;2. 浙江省农业科学院 农产品质量安全与营养研究所,浙江 杭州310021)

近年来,食源性致病菌已成为威胁人们健康的重要公共卫生问题。 据统计[1],全球每年大概有40~60 亿例食源性疾病发生,其中发展中国家平均每年超过200 万人因食源性致病菌感染导致死亡。 2015年, 国家卫生计生委办公厅发布了全国28 个省市的食物中毒类突发公共卫生事件数据, 发现2015年因食源性致病菌导致食物中毒的人数最多,占全年食物中毒总人数的53.7%, 其中检测出的主要食源性致病菌有沙门氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌及其肠毒素、致泻性大肠埃希氏菌等[2]。 据卫生部门统计,2016 年我国共接收到381 起重大食物中毒事件,中毒人数超过13 000 人,其中死亡人数超过300 人[3],食物中毒发生率整体表现出上升的趋势。 因此,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,食品安全问题已经成为关注的焦点,病原微生物引起的食源性疾病则是影响食品安全的最主要因素之一。

抗生素的发现和广泛应用在食源性疾病的治疗中发挥了不可替代的作用,有效地解决了细菌感染问题[4]。 然而,抗生素在人类和动物中的长期使用和滥用,使得耐药菌株不断地被筛选,加剧了细菌耐药性[5]。 据报道,每年有超过70 万人死于耐抗生素菌株感染,到2050 年这一数字将增加到1 000 万[6]。另有研究发现,细菌耐药性可以通过食用受污染的食品(如鸡蛋、肉类和乳制品)这一途径传播给人类[7],这更加剧了食源性致病菌的潜在风险,对人类健康构成威胁。

近几年,陕西省因致病菌污染而导致的食物中毒事件屡有发生, 西安市2014—2016 年共报告食物中毒事件24 起, 其中发生食源性疾病186 例[8]。周爱民[9]等收集2018 年5 月至2019 年 4 月铜川市人民医院食源性疾病监测的数据,共检出沙门氏菌(3 株)、副溶血性弧菌(1 株)、诺如病毒(11 株)等共17 株致病菌株。 目前,食源性致病菌的耐药情况也较为严峻,尤其是动物源分离株对一线治疗药物的耐药率已处于较高水平[10]。因此,针对食源性致病菌进行全面、长期的耐药性监测非常有必要。 国家层面有食源性致病菌的监测网,但是对于省级地区的耐药性水平仍是以点代面,具有片面性。 为了解陕西省食品中食源性致病菌污染状况,作者从大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌多个细菌的耐药率、耐药基因等方面综述陕西省食源性致病菌耐药性,以期为有关部门综合施策提供依据。

1 大肠杆菌耐药现状

大肠杆菌是一种条件致病菌,绝大多数的大肠杆菌是人和温血动物肠道正常菌群,通常情况下对人或动物不具有致病能力。 但若条件适合,即可引起严重的疾病,甚至可能致命[11]。 大肠杆菌可通过水、粪便等带菌物污染食品,从而引起食物中毒。 肉制品、 乳制品及水产制品常常易被大肠杆菌所污染。 石一[12]对陕西省3 个地方采集新鲜鸡蛋中大肠杆菌检测呈阳性;陕西省零售肉类源大肠杆菌检出659 株[13],其中 70.9%来自鸡肉,牛肉、猪肉、羊肉分别为10.5%、9.3%、9.4%,可以看出动物源性食品中大肠杆菌污染较严重。 随着物质生活水平的不断提高,人们对动物源性食品需求的不断增大,影响动物源性食品安全的因素主要有动物饲养、 生产加工、运输、储存及环境等。 柳江山[14]等对陕西省某养殖场中猪育肥前后大肠杆菌检出率分别为69.3%、64%; 陕西省杨凌羊源的大肠杆菌检出率为74.7%[15]。畜禽养殖是动物源性食品生产加工的上游环节,可通过产业链进入下游屠宰、加工、运输、储存等环节。

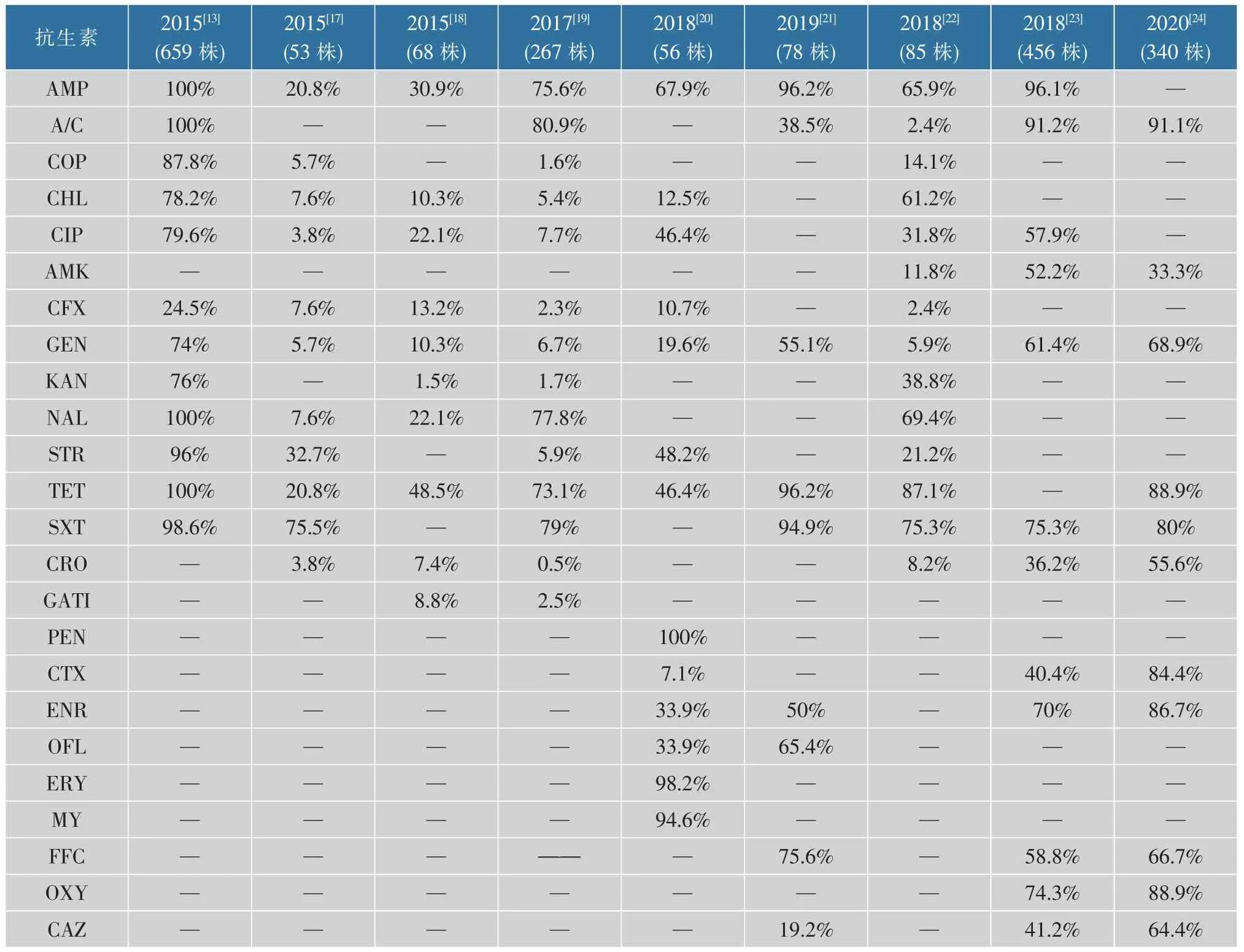

在肠道细菌基因库中,大肠杆菌作为抗性基因的供体和受体,既可以从其他细菌中获得抗性基因又可将抗性基因传递给其他细菌[16]。 因此大肠杆菌作为肠道中正常菌群,被认为是耐药性监测中良好的指示菌。 陕西省食源性大肠杆菌近年报道的耐药情况见表1,其中氨苄西林、奥格门汀、四环素、青霉素、萘啶酸均出现100%耐药现象,对复方新诺明、链霉素、红霉素等耐药也都超过90%。 陕西零售肉中分离的大肠杆菌耐药情况与食品动物养殖场中大肠杆菌类似[13],均明显高于奶制品、蔬菜沙拉、凉面、咸煮花生等,这说明畜禽肉品的细菌耐药性与上游养殖环节具有很强的相关性,养殖场的细菌耐药性可向下游环节传播。 畜禽养殖携带的大肠杆菌在兽用抗生素的长期选择压力下,往往具有较高的耐药水平,如对β-内酰胺类、磺胺类、四环素等抗生素,并且出现多重耐药菌株,这加重了向下游传播的危险。

表1 陕西省食源性大肠杆菌耐药性Table 1 Antibiotic resistance of foodborne Escherichia coli in Shaanxi Province

近几十年来,在大肠杆菌分离株中发现了越来越多的抗性基因,其中许多抗性基因是通过水平基因转移获得的。对陕西省食源性产广谱β-内酰胺酶(ESBL) 大肠杆菌 PCR 检测发现,99.3%菌株含有blaCTX-M抗性基因的基因[13]。 78.2%的blaTEM基因阳性, 但未检测到blaSHV。 2016 年从陕西省分离的40例广谱头孢菌素耐药大肠杆菌中发现[25],blaCTX-Ms是主要 β-内酰胺酶基因, 其次为blaSHV-12、blaOXA-48、blaTEM-30、blaCMY-2和blaDHA-1。 质粒介导的喹诺酮类耐药基因主要是aac(6′)-Ib-cr, 其次为qnrS、qnrD、qnrB、qepA; 所有质粒介导的喹诺酮类耐药基因均与β-内酰胺酶基因共存。 2018 年对陕西省猪源产广谱β-内酰胺酶的多耐大肠杆菌中耐药基因进行检测[23],blaCTX-M检出率最高, 其次是blaTEM、blaSHV、blaOXA-48、blaKPC-2和blaNDM-1。 从陕西省分离的大肠杆菌中发现,抗性基因检出率较高,而产广谱β-内酰胺酶(ESBL)的大肠杆菌中常见的抗性基因有blaCTX-M和blaTEM, 其次耐药基因sul-I和cmlA都有不同程度的检出,说明陕西省大肠杆菌存在多种耐药基因类型,在一定程度上加快了大肠杆菌耐药性的传播与扩散,该地区大肠杆菌耐药情况较为严重。

2 沙门氏菌耐药现状

沙门氏菌引起的食源性疾病是重要的公共卫生问题。 据报道,中国70%~80%的细菌性食物中毒是由沙门氏菌引起的,沙门氏菌作为食源性致病菌所引起的危害在不断扩大[26]。目前,因感染沙门氏菌而引起的食源性疾病是最常见的胃肠道疾病,而肉制品(主要指生禽畜类制品)是最常见的食源性病原体传播媒介[27]。 从4 个省市售鸡肉中检出沙门氏菌890 株[28],其中83.8%来自陕西市售鸡肉;从陕西省市售肉鸡生产、加工、运输、销售等环节进行样品采集,发现仅在销售环节样品中有18.75%的样本存在沙门氏菌污染[29];零售肉类中沙门氏菌的检出率为19.7%[30]; 从零售生鸡中检出743 株沙门氏菌[31],其中12.7%是在陕西分离; 陕西省采集的零售肉类样品中发现沙门氏菌污染率较高[32]。

虽然大多数沙门氏菌感染是自限性的,但使用抗生素治疗严重的沙门氏菌感染仍至关重要。 然而,由于动物和人类过度使用抗生素,有关多重耐药沙门氏菌的报道迅速增加。 近年来,陕西省关于沙门氏菌耐药性的研究报道见表2。 陕西省各类食品中沙门氏菌对磺胺甲恶唑、磺胺异恶唑、四环素、氯霉素、氨苄西林、奥格门汀等耐药率非常高,阿米卡星、庆大霉素的耐药率较低。 新鲜鸡蛋中分离的沙门氏菌对磺胺恶唑耐药率达到100%[33];鸡肉中分离的沙门氏菌对复方新诺明耐药率(82.0%),其次是萘啶酸(71.9%)和四环素(59.4%)[34];从零售生鸡中分离的沙门氏菌对磺胺恶唑、萘啶酸、头孢噻呋耐药率都超过90%[35]; 陕西省腌制即食肉中分离的沙门氏菌耐药率普遍高于其他来源,其对头孢噻呋耐药率为100%[36],奥格门汀、氨苄西林、萘啶酸、环丙沙星、四环素、复方新诺明等耐药率都高于90%,链霉素的耐药率最低,为32.9%。 由上述可知,陕西省食源性沙门氏菌耐药性同样不容乐观,养殖环节产生的沙门氏菌耐药株可在屠宰环节污染胴体,从而进一步流入市场。

表2 陕西省食源性沙门氏菌耐药性Table 2 Antibiotic resistance of foodborne Salmonella in Shaanxi Province

3 金黄色葡萄球菌耐药现状

2011—2016 年间,中国共报告了314 起葡萄球菌性食物中毒(SFP)疫情,涉及5 196 种疾病,导致1 人死亡[38]。 葡萄球菌性食物中毒(SFP)是继副溶血性弧菌和沙门氏菌之后,排在中国前三位常见的细菌性疾病,其可通过各种途径污染食品从而引发食物中毒[39]。同时,金黄色葡萄球菌肠毒素的分泌会大大增加其侵袭性和致病力。 当食物被金葡菌污染后,在室温下放置5~10 h 就能产生足以引起中毒的肠毒素,温度越高产生肠毒素的时间越短,消费者摄入这类食品后很容易发生食物中毒。 值得注意的是,金黄色葡萄球菌主要来源于食品,一旦污染产毒金黄色葡萄球菌,很容易在其中繁殖并产生肠毒素,给居民食品安全带来严重威胁。 对2013—2015年西安市市售14 类食品进行鉴定, 金黄色葡萄球菌总检出率为8.33%, 其中肉及生肉制品检出率最高(27.62%)[40];安康市市售小吃中金黄色葡萄球菌检出率为2.98%[41];2014 年西安市售食品中金黄色葡萄球菌检出率为5.73%[42];对2011—2015 年渭南市市售食品中金黄色葡萄球菌进行检测,总检出率为 7.29%[43],其中 2015 年检出率最高,为 20.96%;2012 年检出率最低,为1.95%。 以上说明,食源性金黄色葡萄球菌在陕西省各地的分布也十分广泛。

金黄色葡萄球菌耐药性呈逐年上升趋势,其中以耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)为主的耐药性菌株的数量逐年增多,有的甚至呈多重耐药性[44]。表3 数据表明,在牛乳源金黄色葡萄球菌分离物中发现了较高的抗生素耐药性,对氨苄西林耐药率最高(80.2%)[45],其次是卡那霉素、庆大霉素、四环素,对红霉素耐药率最低(33.1%);某羊奶粉加工厂中分离的金黄色葡萄球菌进行药敏试验,所有分离株都表现为多耐;其中对氨苄西林、复方新诺明、头孢哌酮以及青霉素的耐药性最高,为100%[46];对四环素、奥格门汀和红霉素的耐药率均超过50%。 对零售鸡肉中分离株进行药敏试验, 结果显示99.7%的菌株对至少一种抗生素耐药,87.2%的菌株表现出多重耐药[47]。

表3 陕西省食源性金黄色葡萄球菌耐药性Table 3 Antibiotic resistance of foodborne Staphylococcus aureus in Shaanxi Province

金黄色葡萄球菌的耐药机制比较复杂,其中最重要的因素是携带多个获得性耐药基因[48],mecA基因则被认为是导致其对甲氧西林耐药的特异性基因[49]。 研究发现金黄色葡萄球菌分离物中抗药基因blaZ最常见[50],为 95%,其次是tet(M)、tet(K)、erm(T)和aacA-aphD,并且分别在16%和4%的分离物中检测到mecA和vanA,其中vanA和tet(M)分别介导糖肽类[51]和四环素类抗生素高水平耐药[52]。张阳[53]等从婴幼儿奶粉和米粉中分离到金黄色葡萄球菌54 株, 检出率最高的耐药基因是tet(K), 其次是blaZ、erm(C)、tet(K)和lin A/lin A′。 其余 8 种耐药基因的检出率均低于10%。 从目前的研究来看,陕西地区的食源性金黄色葡萄球菌携带多种获得性耐药基因,这些耐药基因广泛传播同样会对公共卫生健康造成严重威胁。

续表3

4 单核细胞增生李斯特菌耐药现状

单核细胞增生李斯特菌(单增李斯特菌)是一种人畜共患致病菌,世界卫生组织将其与大肠杆菌O:157、沙门氏菌、空肠弯曲杆菌列为4 大重要食源性致病菌之一[56]。它广泛存在于自然界中,有着较强的适应能力。 在生肉和肉制品、即食食品、生奶、牛奶及软奶酪、冰淇淋、海鲜制品和蔬菜中检出较高[57]。 李斯特菌病通过食用受污染的食品传染给人类,食源性比例高达99%[58],主要影响免疫功能低下的个体,可引起败血症、脑膜炎、胎儿感染或孕妇流产[59],死亡率高达35%~70%。 我国食品卫生部门监测结果表明,单核细胞增生李斯特菌污染食品的现象广泛存在,且有逐年增长的趋势[60]。已有多项研究报道了单增李斯特菌存在于各种食品中[61-62],但此类研究在我国分布不均衡,如陕西省食源性单增李斯特菌的污染情况鲜有报道。 采集2011~2015 年间渭南市10 类食品样本, 其中单增李斯特菌总检出率为2.98%[63]。 宝鸡市13 类市售食品中检出单增李斯特菌200 株,检出率为8.49%,生肉制品、水产品和凉拌菜中单增李斯特菌污染率较高[64]。

目前临床用于治疗李斯特菌病的首选药物主要是青霉素或氨苄西林,单独使用或与庆大霉素联合使用[65]。单增李斯特菌对大多数抗生素敏感,但近年来不断出现单增李斯特菌对一种或多种抗生素耐药的报道。 从浙江省散装零售食品中分离出73株单增李斯特菌[66],并发现这些菌株对四环素呈高耐药率(11.0%);市售肉类和肉制品中检测出单增李斯特菌362 份[67],抗生素敏感性试验表明,90%以上的分离株对11 种抗生素敏感, 并对氨苄西林和四环素表现出较高耐药性,分别为40%和11.8%。从目前的研究来看,不同省市对食源性单增李斯特菌耐药的研究也越来越多,并且发现各类食品都不同程度受到单增李斯特菌污染,食源性分离株中还存在多重耐药现象。 近年来陕西省关于食源性单增李斯特菌耐药的研究较少,陕西等27 省共分离出239株单增李斯特菌[68],分离株对四环素、甲氧苄啶/磺胺甲噁唑、红霉素表现为耐药,通过耐药基因筛选发现,4.6%菌株携带耐药基因,包括:dfrG、tet(M)、tet(K)、tet(S)、aadD、VanC4XY、ant(6)-la、aph(3′)-llla、blaZ、cat、erm(B)、lnuA、lnuB、mef(A)、msr(D);陕西省零售食品中分离出39 株单增李斯特菌, 发现53.8%的分离株对至少一种抗菌药物表现出耐药性,对奥西林表现出最常见的耐药性,其次是四环素、红霉素、甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑、氯霉素和万古霉素[69]。 所有分离株对庆大霉素、氨苄西林、环丙沙星和阿米卡星均敏感或表现出中间耐药。 对陕西等23 省市食品中分离出635 株单增李斯特菌[70],陕西省共分离出 67 株 (10.6%), 其中耐药菌株占1.49%。 虽然目前食源性单增李斯特菌与其他常见致病菌相比耐药率普遍偏低,但与往年相比呈现逐渐增加的趋势,因此在食品生产加工、运输及销售等环节开展李斯特菌的相关检测非常必要。 因此,有关部门应加强对食源性单增李斯特菌耐药性检测及耐药机制的研究,为预防和控制食源性疾病的发生提供有效指导。

5 展 望

食源性致病菌是引起食源性疾病的主要原因,同时又是食品安全的主要问题。 目前陕西省各类食品中大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染较严重,耐药率普遍偏高,对氨苄西林、青霉素、四环素、奥格门汀等抗生素耐药非常严重,甚至耐药率达到100%。 另外,陕西省食源性致病菌携带多种耐药基因, 且耐药基因的传播使耐药谱越来越广,不仅给食品安全造成极大的危害,也给人类健康带来巨大威胁。 因此,相关部门应加强食源性致病菌耐药性的监测工作,同时深入研究食源性致病菌的耐药机制以及耐药基因流行情况,这对细菌耐药性的控制和预防有着重要意义。