井间示踪剂技术在海上油田的研究与探索

2021-07-28陈岩,黄佳

陈 岩,黄 佳

(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)

目前,石油行业已不满足于PLT生产测井对注产剖面的认识,示踪剂技术也已经得到高度关注和广泛应用。初期的油田示踪剂技术仅是对地层注入水的流动方向及油藏的非匀质性做定性描述,随着技术的研究发展和油田开发设计及后期调整的相关需求,示踪技术已逐步发展为油田二次及三次采油过程中的一种重要的油藏动态监测手段,并被广泛推广应用。各大油田对示踪剂的筛选、监测方案设计、监测油井取样分析,以及数据综合解释等方面进行了系统性的研究与探索。

如何保证高质量的施工工艺流程,示踪剂的有效产出以及低成本的测试理念,在指导后续取样井调整和提高剖面改善措施针对性中有着突出意义。

1 技术原理

井间示踪剂技术是在注入井中加入与注入流体性态同步的物质,在采出井检测该物质的产出情况,据此研究被示踪流体的运动状况,从而判断井间连通性并完成井间参数分析与解释的一种技术。

1.1 井间示踪技术的应用价值

(1)了解注入井与采油井的目前连通情况;

(2)了解注入流体推进方向、驱替速度、注采流线、波及参数(面积、体积、系数)等信息;

(3)确定油层平面,纵向上的储层非均质性,以及剩余油饱和度分布;

(4)确定孔道大小,为调剖堵水剂筛选及用量提供参数;(5)评价工艺措施效果。

1.2 发展历程

对于化学(无机盐类)示踪剂,兴起于20世纪50年代,目前常用的产品有硝酸盐、硫氰酸盐、溴化钠、碘化钾,异丙醇等物质,来源广泛,检测方法便捷,可实现现场检测,但检测误差较大,用量大,成本较高,同时会影响地层水矿化度。70年代,出现放射性同位素示踪剂,以氚及氚化物为代表,测试精度高,在注入剖面测试中应用广泛,但对地层会产生放射性污染,HSE控制较为严格。20世纪80年代应用的稳定性同位素示踪剂,将化学物质标记上非放射性同位素元素,氘及其化合物为代表,需用中子活化法测量其放射性活度,具有操作局限性。对于20世纪80年代以后发展起来的微量物质示踪剂,其主要成分是将稀土元素经过各种化学反应形成的络合物,种类多,彼此无干扰,且无毒、无放射性,具有极强的热稳定性及生物稳定性,具有测试技术完善、精度高的优势,但成本较高。

有机微量物质示踪剂是一种新型示踪剂,目前已在各大油田规模应用。具有成本低、稳定性好、无吸附性、精度高等特点,其种类多(10种以上,常用8种)[1],可满足多井组、多层位同时注入。表1为示踪剂技术发展历程。

表1 示踪剂技术发展历程

1.3 检测设备

(1)无机盐类示踪剂检测设备为UV可见紫外分光光度计及便携式分光光度计;

(2)非放射性(稳定性)同位素示踪剂品种较少,取样后仍需通过室内的原子反应堆激活,用中子活化法测量其放射性活度,而且只能由原子能机构进行室内检测操作;

(3)微量物质示踪剂检测设备为ICP-MS(精度<10-9)检测仪;

(4)有机微量物质示踪剂检测设备为Agilent G6460(精度<10-9)液相色谱-质谱联用仪。

1.4 解释软件

具有多套油藏动态分析及示踪剂解释软件,能够对示踪剂解释进行分析,为油藏人员提供有力参数。微量物质示踪技术是向井中注入微量示踪剂,然后按照一定的取样规定严格取样,并利用电感祸合等离子质谱,对样品进行分析,绘制出各个井的产出曲线。根据曲线特征进行拟合处理,从而研究分析储层的地层参数,最后通过数学模型及综合分析解释,研究储层非均质性和剩余油分布规律。微量物质示踪技术实现了从定性到定量的转变,能有效地反映地下流体的分布状况和运动规律,同时可以取得相关的地层参数,从而定量地评价储层非均质状况。

常用解释软件包括:解析法软件、数值法软件、半解析法软件。

2 示踪剂监测技术工艺流程

2.1 信息收集

对目标井的地质信息、储层性质、流体物性、生产情况、管柱结构、钻完井过程、PLT测井等井史进行熟悉并进行信息收集。

2.2 示踪剂评价实验及室内筛选

取现场水样及岩样,开展示踪剂筛选实验。

(1)取注入水及油井产出水两批,每批1L,隔一天取一次。对水井的注入水和对应油井的产出水测定示踪剂的背景浓度,作为投放示踪剂后判断示踪剂是否到达油井的对比数据;

(2)岩样为待注层岩样,以便分析示踪剂的静态及动态吸附能力;

(3)开展微量物质示踪剂/有机微量物质示踪剂筛选评价实验,包括地层中背景浓度的测定、热稳定实验研究、配伍性实验研究、静态及动态吸附实验研究。

通过室内评价设备及完善的室内评价技术,对动态驱替进行评价,对检测谱图进行生成,能够针对目标油藏条件,对各种示踪剂开展全面的室内评价及科学筛选。

2.3 工艺设计

示踪剂用量设计,采用最大稀释体积法计算,见式(1)。

式(1)中:μ为保障系数,选取主要考虑示踪剂的有效产出、地层吸附、井筒内及井网外稀释作用等;MDL为最低检测浓度,微量物质示踪剂取本底浓度,氟苯甲酸示踪剂取仪器最低检测 限[2]。2-FBA为0.4μg/L,2,6-FBA为0.1μg/L,2,3,4,5-FBA为0.05μg/L;V为最低稀释体积。

式(2)中:R为注入井与待测油井的井间距;h为待注层的平均厚度;φ为待注层内的平均孔隙度;Sw为待注层内的原始含水饱和度。

根据经验,微量物质示踪剂/有机微量物质示踪剂用量100~200kg。

2.4 注入设计

注入参数设计:

示踪剂注入速度:与注水速度保持一致;

示踪剂注入浓度(微量物质示踪剂/有机微量物质示踪剂):(1 000~5 000)×10-9

对于海上油田,示踪剂常用注入设备见表2。

表2 示踪剂注入设备

2.5 矿场施工

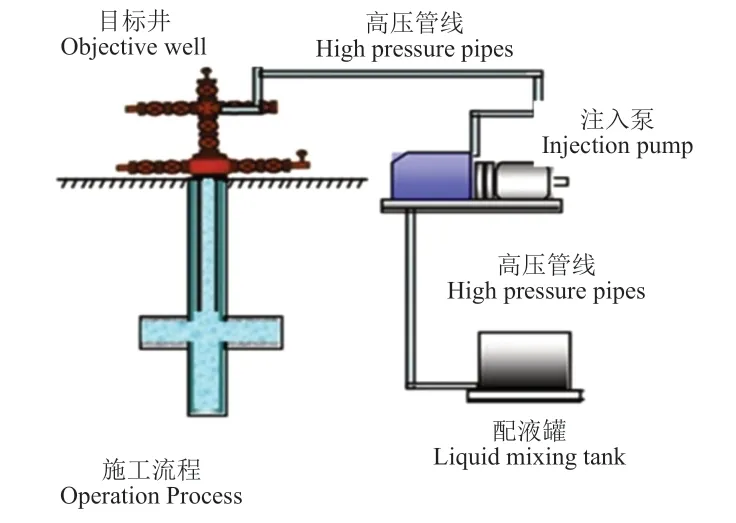

(1)设备连接:连接注入设备,试压,见图1。

图1 现场施工流程图

(2)现场配液:示踪剂混配后,搅拌时间应大于0.5h,保证充分溶解。

(3)现场注入:注入压力、排量与注水压力、排量保持一致。注入示踪剂后,需注顶替段塞,为保障示踪剂见剂,结合井距及注入量,需合理设计示踪剂段塞大小,同时设计清洗段塞,防止作业过程中发生示踪剂对非目标层的污染。

(4)若为多层示踪,需通过钢丝绳或电缆测调作业进行换层。

3 取样检测及解释分析

3.1 取样设计

(1)投加示踪剂前3d,每天取监测井的水样一次;

(2)注入示踪剂后一周,每天在各监测油井取水样2次(12h/次),进行油水分离并过滤,将处理后水样装入样品瓶中(100mL),样品瓶上标注日期井号,低温环境下保存。一周后,每天取水样1次,遇到异常现象时要加密取样;

(3)定期将水样返回陆地实验室检测;

(4)根据检测数据,绘制示踪剂产出曲线。示踪剂产出曲线上峰值回到本底浓度时,即可停止取样检测。

3.2 样品检测

(1)井口取样:监测前两周一天两次,后期一天一次。

(2)脱水:沉降法、离心法、加热法。

(3)过滤:滤纸+微孔滤膜。

综上,对于无机盐类示踪剂,可进行现场检测。对于微量物质示踪剂及有机微量物质示踪剂,需要标注贮存后进行实验室检测。同时通过平行样检测、备样检测、盲样检测等进行质量控制。

3.3 解释分析

目前示踪剂解释包括定性、定量两方面。定性分析结果主要是利用测试数据直接获得;定量计算是利用半解析方法对产出曲线进行拟合分析,从而得到井间各项参数。

对于注入流体推进速度与方向、井间注采连通层位、示踪剂回采率可以通过直接测试获取[3],大孔道/高渗层参数、大孔道体积无效水循环比例等信息结果可以通过拟合计算获取。

①建立多层地质模型,纵向上以“层”为最小研究单位;②应用距离加权方法进行差值计算建立数值模型,得出目前的压力场,进而追踪流线得到流体的流动轨迹;③在此基础上输入示踪剂产出资料;④利用解析法计算每条流线上示踪剂产出浓度;⑤调整流线上的厚度、渗透率等自变量,利用遗传算法拟合示踪剂产出曲线。

4 结束语

1)对于中海油井组示踪剂筛选原则,参考标准Q-HS 2029—2006“ 海上油田化学示踪剂注入及检测规范”及QSY 127—2005“ 水驱油田井间示踪技术规范”;

2)根据海上油田储层性质和流体物性,参照实验评价结果,综合考虑渤海油田井组所选药剂及其成本,确定井组目标示踪剂,及时反馈见剂信息;

3)示踪剂技术逐渐从单纯的井间监测拓展到了水平井压裂等领域,必将应用于更多措施中。通过多用途,多井、多层、多轮次示踪剂的注入要求,对多种类、智能型示踪剂进行技术攻关,来满足油公司多元化的油水井动态监测需求。