青海47份藜麦种质资源农艺性状分析

2021-07-26陈翠萍闫殿海左皓南张书苗

陈翠萍,闫殿海,左皓南,高 森,张书苗,刘 洋*

(1.青海大学农林科学院,青海 西宁 810016;2.青海大学农牧学院,青海 西宁 810016)

藜麦(ChenopodiumquinoaWilld.),苋科藜属,一年生双子叶植物,原产于南美洲安第斯山区,株高1~2 m,根系深入,可在海拔3 800 m以上的地区栽培,具有耐寒、耐盐、耐干旱的生长特性,能在边缘土壤上生长。藜麦又称为假谷物,但其含有丰富而全面的营养,被称为“粮食之母”[1-3]。联合国粮农组织(FAO)认为,藜麦对于缓解世界粮食危机和饥饿问题的潜力非凡,是唯一一种单体植物即可基本满足人体基本营养需求的食物,正式推荐藜麦为最适宜人类的完美的全营养食品,并把2013年定为“国际藜麦年”。

中国自20世纪90年代从国外引入藜麦并进行适应性栽培,目前已经在西藏[4]、甘肃[5]、青海[6]、山西[7]、宁夏[8]、河北[9]等地进行藜麦引种、新品种选育及适应性评价等工作,选育出适宜当地种植的藜麦优异种质和新品种[10-11]。

目前,对藜麦农艺性状的分析方面已有研究。Maliro等[12]评估了11种藜麦的产量和农艺性状,包括株高、穗长、成熟天数和种子产量等方面。Spehar等[13]对26份材料从农艺方面进行评估,其中籽粒产量与株高,花序长度和直径以及植株周期成正相关。黄杰等[14]以38份藜麦种质资源为材料,利用相关性分析、主成分分析和聚类分析方法对影响产量的6个主要农艺性状进行了分析,发现藜麦产量与各个农艺性状的相关程度从高到低依次为冠幅、全生育期、籽粒直径、千粒重和株高,全生育期与其余农艺性状均存在极显著相关性。王艳青等[15]利用方差分析、简单相关性分析和隶属函数值法对10份参试藜麦新品系的9个主要农艺性状进行比较分析和综合评价,发现与藜麦产量极显著相关的性状依次为倒折率、株高、茎粗、单株粒重、主茎分枝数和主花序长。研究者虽然已经开展了较多藜麦农艺性状的相关研究,但是研究的相关性状较少且集中,对藜麦种质资源的遗传多样性的鉴定和评价还不够成熟。

藜麦种质资源的收集、整理和保存是选育新品种的物质基础。本研究利用相关性分析、主成分分析和聚类分析方法对47份藜麦种质资源的13个农艺性状进行研究,以期为提高藜麦种质资源的鉴定和评价提供帮助,为藜麦种质资源选育中性状选择提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验收集国内外藜麦种质资源共计47份,其中包括阿根廷藜麦种质资源13份,甘肃藜麦种质资源4份,青海西宁藜麦种质资源15份,青海海西藜麦种质资源12份,青海西宁系统选育种质资源3份,其中LMBZ-47为西宁野生种。所有47份藜麦种质资源均为经过连续多代自交纯化,已在青海获得表型较为一致的种质资源,47份藜麦种质资源均由青海大学农林科学院作物栽培与耕作研究所提供,材料编号和来源信息见表1。

表1 47份藜麦种质资源编号及来源

表1(续)

1.2 试验方法

试验于2018—2019年在青海大学农林科学院试验基地进行,海拔2 309 m左右,年平均气温为6 ℃左右,年平均降雨量约为380 mm,集中在6月份到8月份。所有材料采用随机区组排列,每小区行距50 cm,株距15 cm,每小区6行,每年3—4月播种,4~6叶间苗,7~10叶定苗,9—10月根据生育期长短进行收获,田间管理同常规大田管理。

所有性状均在成熟期调查,每个小区随机调查10个单株进行考种。包括株高(cm)、主茎直径(mm)、分枝数(个)、有效分枝数(个)、第一有效分枝高度(cm)、花序长度(cm)、有效穗数(个)、穗长(cm)、穗宽(cm)、单株总重(g)、单株产量(g)、千粒重(g),经济系数(%)=单株产量/单株总重×100。

1.3 统计方法

本研究利用数据处理软件Excel 2010进行数据统计,数据分析是对两年数据取平均值后再计算均值、标准差、变异系数和遗传多样性指数等。

遗传多样性指数(Shannon-Weaver index,H′)的计算方法参考文献[16],计算公式如下:

H′=∑PilnPi

式中:Pi为某性状第i级内材料份数占总份数的比例。

利用SPASS 20.0 进行相关性分析,利用DPS 16.05进行聚类分析和主成分分析,聚类分析采用欧氏距离、类平均法。

2 结果与分析

2.1 藜麦种质资源多样性分析

对47份藜麦种质资源的13个农艺性状进行描述性统计分析,结果如表2所示。藜麦种质资源13个农艺性状均表现出丰富的变异。变异系数为16.39 ~ 71.93,平均值为37.23。其中千粒重、株高的变异系数较小,单株产量、单株总重的变异系数较大,变异系数从大到小的排序:单株产量>单株总重>有效分枝数>有效穗数>经济系数>穗宽>花序长度>分枝数>第一有效分枝高度>穗长>主茎直径>株高>千粒重。遗传多样性指数为1.17~2.05,平均值为1.83,总体变化较小,除了经济系数的遗传多样性指数较低为1.17,株高的遗传多样性指数较高,达到2.05之外,各性状遗传多样性从大到小的排序:株高>主茎直径>千粒重>花序长度>穗宽>穗长>分枝数>单株产量>单株总重>有效分枝数>有效穗数>第一有效分枝高度>经济系数。

表2 藜麦种质资源13个农艺性状描述性统计

2.2 藜麦种质资源13个农艺性状相关性分析

对所有农艺性状进行相关性分析发现,各农艺性状之间相关度不同。单株产量仅与4个农艺性状(主茎直径、单株总重、经济系数、千粒重)显著相关(P<0.05),除单株产量之外的各农艺性状均与其他多个农艺性状显著相关。表明各农艺性状之间是相互影响,相互制约的。其中,经济系数、千粒重与其他农艺性状多表现为负相关。如株高与经济系数的相关系数为-0.74(P<0.01),穗长与经济系数的相关系数为-0.68(P<0.01),有效穗数和有效分枝数与千粒重的相关系数均为-0.63(P<0.01),而经济系数与千粒重表现为正相关,相关系数为0.64(P<0.01)。主茎直径、单株总重、经济系数、千粒重均与单株产量表现为显著正相关。另外,有效穗数与有效分枝数表现出极显著正相关,两者的相关系数达到了0.96(P<0.01)。

表3 藜麦种质资源13个农艺性状相关性分析

表3(续)

2.3 藜麦种质资源农艺性状的主成分分析

对 13个农艺性状进行主成分分析,得到各性状主成分荷载、特征值、贡献率以及累计贡献率,如表4所示。

表4 藜麦种质资源13个农艺性状的主成分荷载与贡献率

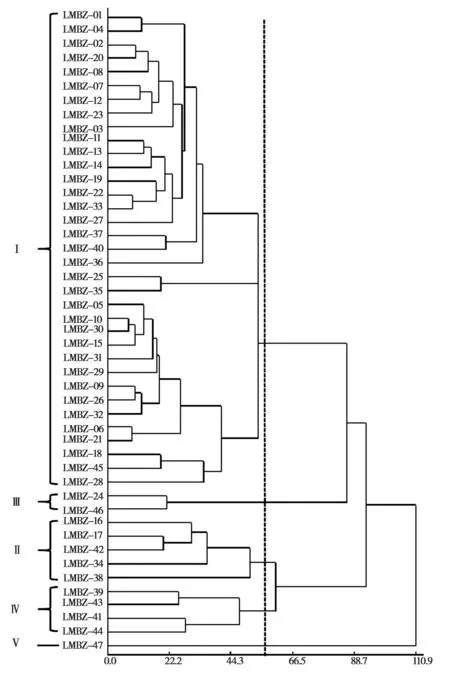

2.4 藜麦种质资源聚类分析

通过对收集的47份藜麦种质资源的13个农艺性状进行系统聚类分析发现,在欧式距离为55时,47份种质资源可以被分为5类,如图1所示。表明所收集的种质资源遗传差异大,亲缘关系远,多样性极其丰富。对每类种质资源进行分析,第Ⅰ类包含35份种质资源,材料来源较丰富,具有株高较矮、分枝数和有效分枝数较少、有效穗数少、经济系数较大的特点;第Ⅱ类包含5份种质资源,具有株高较高、主茎直径长、花序较长、单株总重和单株产量高的特点;第Ⅲ类包含2份种质资源,具有株高矮、主茎直径小,分枝数和有效分枝数少、有效穗数少、穗小、但经济系数和千粒重大的特点;第Ⅳ类含4份种质资源,具有株高和第一有效分枝高度高、花序长、穗大和单株总重较重但经济系数低的特点;第Ⅴ类仅含1份种质资源LMBZ-47,为西宁本地野生种质资源,具有主茎直径小、有效分枝数多、第一有效分枝高度矮、有效穗数少、穗长、单株产量低、经济系数低,尤其是千粒重极低,仅为0.47 g。

图1 藜麦种质资源系统聚类图Fig.1 Cluster diagram of Chenopodium quinoa Willd. germplasm resources

由表4可知,第一主成分特征值为5.62,贡献率为43.25%,主要与株高、株形、穗形等有关;第二主成分特征值为2.80,贡献率为21.55%,主要与主茎直径、第一有效分枝高度等有关;第三主成分特征值为1.88,贡献率为14.46%,主要与单株产量、经济系数等有关;第四主成分特征值为0.84,贡献率为6.44%,主要与花序长度、穗长等有关。前4个特征值的累计贡献率为85.70%,集中了13个农艺性状的绝大部分信息,因此选择前4个因子作为有效成分。

3 讨论与结论

(1)种质资源是进行遗传改良的基础,分析种质资源的遗传背景是作物育种突破的关键。本研究利用收集到的47份藜麦种质资源,通过考察株高、主茎直径、分枝数、有效分枝数、第一有效分枝高度、花序长度、有效穗数、穗长、穗宽、单株总重、单株产量、千粒重和经济系数13个农艺性状,对藜麦种质资源进行多样性评估。通过对47份藜麦种质资源的13个农艺性状进行变异分析和多样性分析发现,13个农艺性状的变异系数变异为16.39~ 71.93,说明样本间差异大。王艳青等[21]研究发现藜麦种质变异系数由大到小依次为:产量>单株粒重>茎粗>千粒重>株高,而逄鹏等[22]发现藜麦种质变异系数由大到小依次为:产量>分枝数>千粒重>穗长,与本研究结果基本相似。本研究中变异系数较大的性状有单株总重和单株产量,这类性状受环境影响较大,在品种进化过程中很难固定,因此,在育种选育过程中很少依靠这类性状进行改良;变异系数较小的性状有千粒重、株高等,这类性状受环境影响较其他性状较小,因此,在性状改良中可以优先选择这类性状。

(2)相关性分析可知,有效穗数和有效分枝数与千粒重,穗长与经济系数,株高与经济系数,均表现为极显著负相关,表明在选择这些性状时只能优先选择其中一种,两者不可兼得。主茎直径、单株总重、经济系数、千粒重与单株产量表现为显著正相关,因此,在育种过程中可以选择主茎直径粗,单株总重、经济系数和千粒重高的株型。黄杰等[14]研究表明藜麦的产量高低主要受主枝穗大小的影响,王艳青等[18]研究表明藜麦产量与茎粗、株高呈极显著正相关,与千粒重呈负相关,与本研究结果稍有不同。

收获指数即经济系数,反映的是有机物转化成人们所需要产品的能力,经济系数愈大,愈符合人们栽培的目的,是评价农作物的一个重要指标。目前国内对于藜麦收获指数相关研究较少。本研究表明经济系数与12个农艺性状中的11个农艺性状达到显著相关,其中与单株产量、千粒重呈显著正相关,与株高、分枝数、有效分枝数、第一有效分枝数、花序长度、有效穗数、穗长、穗宽、单株总重呈显著负相关。在油菜研究过程中发现云南环境下收获指数与株高、分枝起点呈显著负相关[19],与本研究在藜麦中的研究结果部分相似。薛香等[20]研究发现小麦收获指数群体中的变异系数较小,与单株产量、穗粒重、穗粒数、结实小穗达差异显著或极显著水平,认为在品种选育上,在早代通过选择大穗、大粒的类型间接改良收获指数是有效的,与本研究结果基本一致。另外,本研究发现有效穗数与有效分枝数为极显著正相关,相关系数为0.96,因此,在进行资源评价时可以选择有效穗数和有效分枝数中一个性状即可。

(3)系统聚类将47份种质资源划分为5类。每个类群都具有各自的农艺学特点。第Ⅰ类多为在青海引种适应性较好的种质资源,总体性状表现较好;第Ⅱ类大部分来自青海海西,长势较好,植株高大、单株总重和单株产量较高;第Ⅲ类为青海海西种质资源,主要表现为植株较矮,但具有经济系数高的优点,是藜麦矮秆品种选育的目标;第Ⅳ类均来自阿根廷,属于安第斯高原型,表现为藜麦植株高、花期和成熟期较晚的表型特征。青海等地与安第斯高地高海拔生态区相似,但是随着引种驯化,青海藜麦种质资源明显表现出较阿根廷藜麦植株矮、花期和成熟期早的特点,这可能与所选种质资源相关,也可能是适应性驯化栽培的结果。另外第Ⅰ类占比较大,表明所收集的47份青海藜麦种质资源中大部分种质资源的遗传背景较为一致,若在同一类群中进行育种工作较难有突破。本研究为藜麦高产优质育种中亲本的选配提供参考,在藜麦杂交育种中可以根据不同类群的特点加以利用,提高育种效率。