尊王与敬天:《诗经》与《孝经》的融汇

2021-07-26蔡杰

蔡 杰

(清华大学 人文学院,北京100084)

随着现代学科体系的日益成熟,《诗经》在文学、语言学、历史学、地理学、博物学等诸多方面均取得显著的研究成果。①傅斯年曾基于现代学术的研究方法,提出研究《诗经》应当具备的三种态度:文辞欣赏,史料整理,语言学价值。傅斯年的观点体现了现代以来《诗经》研究的倾向和特点。参见傅斯年《诗经讲义稿》,中国人民大学出版社2004年版,第11页。然而经学角度的缺席,在儒学复兴的当下时期,却是一个值得反思与突破的重要方面。②1912年,时任教育总长的蔡元培宣布废除 “尊孔读经” ,经学科目与读经课程突然取消。自此,《诗经》研究也逐渐放弃了经学的维度。

如果我们承认传统经学是以孔子思想为宗旨的话,那么以孔子思想为视角,无疑是对《诗经》重新进行经学解读的有效途径。考察孔子生前对 “六经” 的经典化处理,即删《诗》《书》、定礼乐、赞《易》而作《春秋》,可以看到并无关于《诗经》的专文论述。然而值得注意的是,孔子与孔门弟子的语录中却大量引用《诗经》,这就说明其思想言论与《诗经》的义理之间存在着某种必然的相通性。基于此,本文不揣谫陋,拟选取作为 “六经之总会” 的《孝经》文本,通过考察《孝经》与《诗经》之间的相通与融汇关系,尝试着从经学的角度理解《诗经》的义理思想。③《孝经》作为 “六经之总会” 的说法,详见郑玄所述: “孔子既叙六经,题目不同,指意殊别,恐斯道离散,后世莫知其根源所生,故作《孝经》以总会之,明其枝流本萌于此。” 参见刘炫述《孝经孔传述议读本》,林秀一辑校,乔秀岩、叶纯芳刊定,日本叶山小书店出版部2015年版,第16页。而且《白虎通义·五经篇》云 “已作《春秋》,后作《孝经》” ,说明《孝经》是孔子晚年思想的集大成著述,能够代表孔子的经学思想。

一、《孝经》引《诗》的潜在问题与经学意义

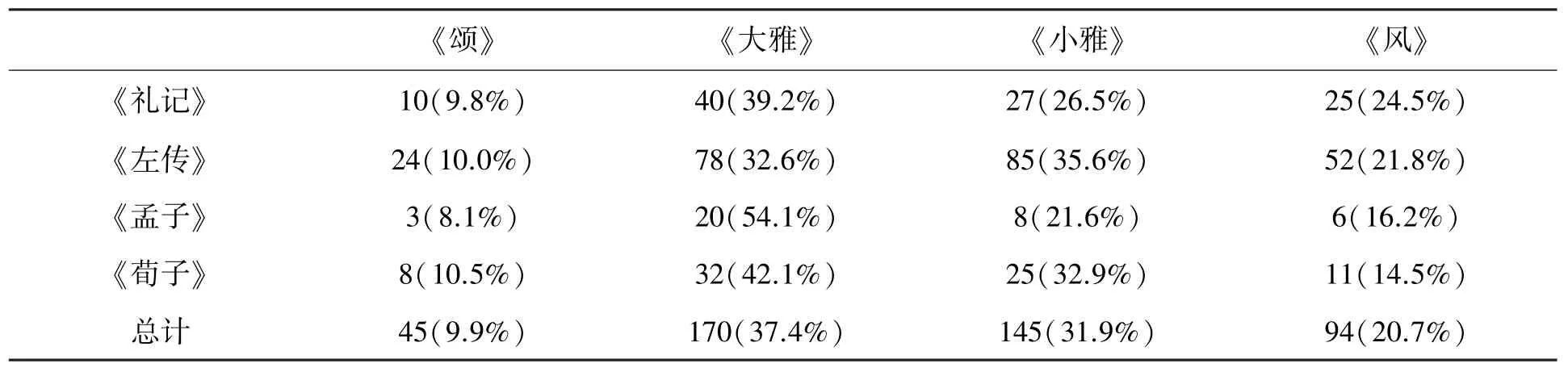

通行本今文《孝经》共十八章,引《诗》足有十章之多,具体为引《大雅》5处、引《小雅》4处、引《风》1处。据此,我们可以作一个直观的推测:儒家典籍引《诗》占有重大比例者是二《雅》。但由于《孝经》篇幅较小,其引《诗》情况可能存在较大的偶然性因素,所以如果我们参照先秦儒家其他典籍的引《诗》情况,或许能够验证这一推测的正确性。从学界现有的对先秦儒家典籍引《诗》的统计数据来看,我们取《礼记》《左传》《孟子》《荀子》等典籍的引《诗》次数,大致折算为百分比如下(见表1):

表1 儒家典籍引《诗》统计

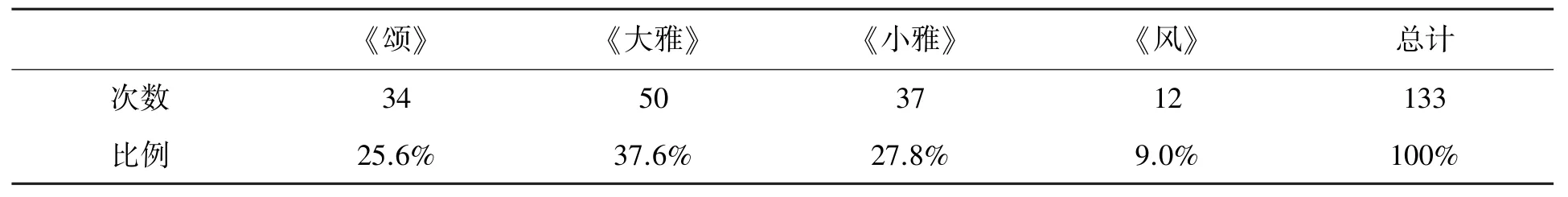

可以看到,先秦儒家典籍引《诗》占有重大比例者是《雅》诗,其中又以引《大雅》为胜;并且,由于《诗经》三百篇中《颂》诗只有40首,《风》诗足有160首,亦即《颂》诗的篇数远小于《风》诗,所以从某种程度上讲,儒家典籍引《颂》诗的意义可能比《风》诗更为重要。①以上《礼记》《左传》《孟子》《荀子》等引《诗》的数据,来自曾小梦《先秦典籍引〈诗〉研究》,商务印书馆2018年版。这种现象在《孝经》诠释史上的集大成者《孝经集传》的引《诗》情况中,也能得到进一步的验证。②《孝经集传》是晚明黄道周的著述,将早期儒家群经融会贯通以作为《孝经》的传注,堪称历代《孝经》诠释的集大成者。马一浮称之曰: “自来说《孝经》,未有过于黄氏者也。” 参见马一浮《孝经大义》,载《马一浮全集》第一册(上),吴光主编,浙江古籍出版社2013年版,第184页。《孝经集传》的引《诗》情况如下(见表2):

表2 《孝经集传》引《诗》统计

可以看到,二《雅》在《孝经集传》引《诗》中占有重大比例,《颂》诗次之,而《风》诗最少。③以上数据为笔者对《孝经集传》的统计,参见黄道周《孝经集传》,许卉、蔡杰、翟奎凤点校,中国社会科学出版社2019年版。如果我们将《雅》诗视为周王朝在朝会、燕饮或祭祀时的乐调,将《颂》诗视为宗庙祭祀的舞曲,那么至少可以得出两点推论:一是《孝经》乃至绝大部分儒家典籍的引《诗》,具有崇周尊王的倾向;④此处所谓 “尊王” 是指尊崇王道或者尊崇具有德行的圣王,而不是普通的在位君王。所以《诗经》所尊者主要包含周文王、武王等具有德行的圣王,而对不符合王道的在位君王则有所刺。这一点在下文会进一步展开说明。二是引《诗》十分注重祭祀的宗教维度。根据上述观察,崇周尊王与注重祭祀两个引《诗》的倾向,正好能够为我们解读《诗经》的经学意义提供潜在的线索与方向。不可否认,文献数据上的定量分析还不足以展现经学义理,所以仍需对《孝经》具体的引《诗》内容进行分析。一个无法绕开的问题是《孝经·庶人章》为何没有引《诗》?我们可以以这一问题作为出发点,通过分析 “五等之孝” 的引《诗》作用,呈现出引《诗》在儒家思想诠释过程中的经学特征。黄道周指出:

近儒皆疑四孝俱有引《诗》,而《庶人》独否,似有阙文。又 “聿修” 之义,《大雅》所告天子, “无忝” 之咏,小宛》以朂庶民,欲移《大雅》以发天子之端,推 “无忝” 以起庶民之例,于说亦通。然于首章文义未终,于过节发端多碍,《小宛》之赋虽通于庶人, “有庆” 之义反疎于侯国。又考匡衡《论政治疏》中称 “聿修厥德” ,《孝经》引为首篇,则是匡衡而上,韩婴、疏广皆然,不必刘向矣。[1]3

关于庶人章没有引《诗》的现象,这一段话列出两种代表性观点:第一种观点是阙文说,怀疑传世文献《孝经·庶人章》没有引《诗》是因为阙文;第二种观点则类似于主张《孝经》本无分章,于是将第一至第五章章末的引《诗》(或引《书》)内容作为第二至第六章的章首,由此确保天子章至庶人章均有引《诗》(或引《书》)。针对第一种观点,在尚未发现相关新出土文献时,我们无法证明其成立。而第二种观点,其问题可能会出在两个地方:一是如果将第一章引《大雅》的内容割弃,那么第一章的义理将有所未终;①《孝经》第一章引《大雅》 “无念尔祖,聿修厥德” ,对于第一章的义理思想具有总述与升华的意义。这一点下文会加以展开。二是如果将天子章引《书》 “一人有庆,兆民赖之” 置于诸侯章,那么其内容则有所不允,因为面向兆民而能够称为 “一人” 就必然是指天子。

但是当我们沿用传世文献今文《孝经》时,就有必要对庶人章没有引《诗》的现象作出可能的解释,《孝经注疏》载: “天子至士,孝行广大,其章略述宏纲,所以言‘盖’也;庶人用天分地,谨身节用,其孝行已尽,故曰‘此’,言唯此而已。庶人不引《诗》者,义尽于此,无赘词也。”[2]20在儒家的传统观念中,自士而上,均能以家庭范围内对父母的爱敬,无限地向外推扩于天下,此即孝行广大的意思;而《孝经》论庶人之孝只是局限于家庭的范围内,所以义尽于此而不复引《诗》。黄道周所谓 “凡《孝经》之义不为庶人而发” ,也应当放在上述诠释的基础加以理解。②黄道周:《孝经集传》,第3页。马一浮认为黄道周 “此义未允” ,但没有说明缘由。从历史的角度看,因为马一浮身处民国时期,亦即已经迎来庶民时代,所以他对《孝经》的重新解读不可避免会重视庶人的维度。参见马一浮《孝经大义》,载《马一浮全集》第一册(上),浙江古籍出版社2013年版,第198页。但我们无需像《孝经注疏》那样作出过于强硬的论断,因为如果将庶人之孝绝对限制于家庭范围,那就否定了庶人转化为士、卿大夫、诸侯、天子的可能性,亦即不符合 “五等” 社会身份之间的流动特征。我们能够作出的一个基本判断是,《孝经》的主旨并不在于讨论庶人之孝,而是阐发孝治天下的义理思想。这一点与儒家典籍引《诗》所体现的崇周尊王与注重祭祀两个倾向是一致的。

由于天子章引《书》而非引《诗》,此处暂不讨论。先看诸侯章引《诗》 “战战兢兢,如临深渊,如履薄冰” (《诗经·小雅·小旻》)。诸侯与天子的关系如同天子与天的关系,即 “诸侯—天子” 与 “天子—天” 之间均是受命关系。这就意味着诸侯对于天子所需遵循的礼乐制度,是由天子制定,而不是由诸侯制定或参与制定,并且诸侯不得凭借自己的私意改动礼乐制度。例如《诗经·周颂·载见》所载 “载见辟王,曰求厥章” ,记载了周公还政于成王之初,列国诸侯前来朝见成王与祭祀武王[3]1570;《商颂·殷武》所载 “岁事来辟,勿予祸适,稼穑非懈” ,也能体现诸侯前来朝见天子的礼乐制度,并且听命于天子而勤于农事[3]1721-1722。也就是说,列国诸侯无论距离多远、事务如何忙碌,都应当遵礼而行;而且诸侯对本国人民的治理,也需遵照天子的旨意。这也是《孝经》阐述诸侯之孝所云 “制节谨度” 的道理,即郑玄注: “费用俭约谓之制节,奉行天子法度谓之谨度,故能守法而不骄逸也。”[4]22所以,《孝经·诸侯章》引《诗》所强调的战战兢兢的敬畏态度,其实与儒家的尊王思想密切相关。

再看卿大夫章引《诗》 “夙夜匪懈,以事一人” (《诗经·大雅·烝民》)。卿大夫是指王室或者诸侯所分封的臣属,故而与天子或诸侯是君臣关系。但《孝经》引《诗》所谓 “一人” 却只指天子,郑玄注: “一人,天子也。卿大夫当早起夜卧,以事天子,勿懈惰。”[4]35即便回到《大雅·烝民》的具体语境,也是颂扬作为卿大夫的仲山甫早起夜卧,不敢有懈倦之时,能够尊事此一人之周宣王[3]1436。所以此处所突出的 “一人” 特征的君主就是天子,那么从某种程度上讲,一人之君所对应的臣属就统言诸侯与卿大夫: “欲通诸侯、卿大夫也。”[2]15-16而其背后所蕴含的则是儒家的尊王思想,所以我们能看到,《孝经》所阐述的卿大夫之孝也是在于强调遵循先王的法服、法言与德行。

最后看士章引《诗》 “夙兴夜寐,无忝尔所生” (《诗经·小雅·小宛》)。从经学角度看,《小宛》原为刺诗,但是到底刺周宣王、刺周厉王或刺周幽王,其说不一,总之与对周王的讽谕劝导有关[3]869。虽然不能据此直接断定与尊王思想相关,但是《孝经》取其义而阐述士之孝,其义却与卿大夫章引《诗》相仿,均言早起夜卧而不敢懈怠;又与诸侯章引《诗》具有潜在联系,因为《小宛》全诗最后一句正是 “战战兢兢,如履薄冰” 。可见,诸侯章、卿大夫章、士章引《诗》具有内在的相通性,或者说上述三章关于孝道的引《诗》其旨意是一致的。

但是在士章的引《诗》中,需要注意的是,《孝经·士章》始言及父母家庭,亦即与王室的距离相对于诸侯、卿大夫而言是比较远的,因而尊王的意味也相对不明显,但是我们有必要注意到另一个维度,就是注重祭祀的宗教维度。所谓 “无忝尔所生” 是指不要玷辱父母乃至祖先,所以《孝经》阐述士之孝的目的就在于 “守其祭祀” 。同样的道理,卿大夫之孝的目的是守其宗庙,诸侯之孝的目的是保其社稷,均能体现注重祭祀的特征,亦即蕴含着履行其职责的超越维度。

通过对诸侯章、卿大夫章、士章引《诗》的分析,可以看到引《诗》往往能够作为某种论述的终极根据。①引《诗》对于先秦儒家典籍的重要意义,在古典文献学与思想文化史方面已有相当的研究,例如陈来教授指出: “把《诗》《书》作为某种终极性的权威文献,在春秋已经开始,而且成为后来儒家文献的特征。……从春秋时期的历史来看,‘诗’的使用是春秋礼乐文化中最重要而且最普遍的一项。” 参见陈来《古代思想文化的世界:春秋的宗教、伦理与社会思想》,北京大学出版社2017年版,第207-211页。而其意义的来源绝不是在于民间歌谣或民间文学,因为《诗经》的经学意义的来源不仅仅在于经过官方的采集,更在于经过孔子的删定,亦即其本质是儒家所认同的先王之德与先王之道的保存。也正是在这样的情况下, “以经解经” 才得以可能,因为 “以经解经” 的一个重要前提是经典之间具有义理的相通性,也就是说, “六经” 文本均经过孔子的处理,均能代表孔子的经学思想。不可否认,《诗经》在经学上的诠释灵活性很大,尤其是在引《诗》过程中经常脱离原诗的语境,只是取其特定诗句的大义,这就意味着引《诗》的经学意义并不是在于固守某一首诗的具体原意,而是基于其中的大义而面向未来的可能诠释。所以《诗经》的诠释灵活性虽大,但并不是松垮的,一方面《诗经》固然是儒家思想的来源,但另一方面《诗经》的经学诠释又以儒家思想作为衡准的标尺。基于此,本文将结合《孝经》与《诗经》的义理,进一步对其崇周尊王与注重祭祀两个经学维度进行展开。

二、《诗经》的崇周史事与儒家的孝道思想

首先需要辨析,《诗经》关于 “崇周” 与 “尊王” 的意旨之间虽然有同有异,但本质上是统一的。如果我们从 “皇帝王霸” 的角度来解释王道,那么王道则是指三王之道,而《诗经》所颂扬与推崇的也正是夏商周三代之王。明晰 “尊王” 所指的同时,还需注意到,《诗经》记载最多的并不是夏王或者商王,亦即《诗经》所载周王或周祖的内容远远多于夏王与商王。②《诗经》中涉及夏王大禹的诗篇仅有《小雅·信南山》《大雅·文王有声》《大雅·韩奕》《鲁颂·閟宫》《商颂·长发》《商颂·殷武》,涉及商王成汤的诗篇仅有《商颂·那》《商颂·烈祖》《商颂·玄鸟》《商颂·长发》《商颂·殷武》。所以从某种程度上讲,《诗经》所谓 “尊王” ,其实主要是指尊崇周王。甚至,《诗》三百篇没有尧舜的内容,但却记载了二帝时代的周祖后稷。我们能够看到,《诗经》对周族先人的记载与颂扬,自姜嫄、后稷开始,其历代没有称王的较为著名的周祖都有提及,包括公刘、古公亶父、季历等。可以说,《诗经》具有鲜明的崇周色彩。

那么,如何理解《诗经》所具有的崇周色彩的经学意义?可以从历史与教化两个层面进行。 “六经” 的一个独特之处是具有历史文献的性质,所以儒门经书往往具备史书的功能。③需要强调的是不能将经史混同,原因是虽然经书具备史书的功能,但反过来史书并不具备经书的功能。陈来教授指出 “在西方文化里面,习惯上把佛道的经典用scripture来翻译,而将儒家的经典用classics来翻译。前者意为‘圣典’,后者意为‘古典’。……但是宗教学家也都承认,儒家经典在多数中国人和大部分历史时代是被作为圣典而接受的(received scripturally)” ,也就是说,儒家经典同时具备作为古典的历史维度与圣典的神圣维度。参见陈来《古代思想文化的世界:春秋的宗教、伦理与社会思想》,第222页。据此,我们可以基于《孝经》的义理,简单勾勒与呈现《诗经》所记载的史事。在《诗经》大量记载的周祖或周王当中,以文王的相关内容为最多,例如对以孝治天下的文王形象的刻画,《大雅·文王》云: “穆穆文王,于缉熙敬止,假哉天命,有商孙子” ,意思是说,文王以持敬的美德获得天命,使殷商子孙受其感化而前来归服[3]1126。分析而言,周文王身为拥有至尊地位的天子,不仅能够爱敬其亲,而且不敢恶慢于天下百姓,甚至包括前朝殷商的子孙后代,使其天下虽由周朝取代而又能心悦诚服。此即《孝经·天子章》所谓: “爱亲者不敢恶于人,敬亲者不敢慢于人。爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海。” 于是,文王的孝行能够成为天下百姓所效法的模范,由此达到以持敬的美德教化天下的目的。

类似的表述还有如《大雅·大明》云: “维此文王,小心翼翼。昭事上帝,聿怀多福。厥德不回,以受方国。” 同样是刻画周文王恭慎的历史形象,以其持敬的美德获得上天的赐福,使四方诸侯国前来归附。然而值得注意的是,文王之德的养成,是从孝事父母的层面开始的,即郑笺云: “文王之有德,亦由父母也。”[3]1135也就是说,文王有德这一历史事件的原因,我们至少可以追溯到与其父季历的关系。《大雅·皇矣》云: “维此王季,帝度其心。貊其德音,其德克明。克明克类,克长克君。王此大邦,克顺克比。比于文王,其德靡悔。既受帝祉,施于孙子。” 此诗极力颂扬季历的美德,克明、克类、克长、克君、克顺、克比面面俱到,所以季历能够获得上天的赐福,并且将福祉传续给子孙后代,于是有文王 “受之而起”[3]1205。但需要强调的是,文王之所以能够承受其父季历所获得的福祉的一个重要条件,是文王自身拥有美德,也就是说,后代子孙如果没有践行美德,就无法承受其祖上的福祉,所以美德在儒家观念之中是传承与延续天命的福祉的重要因素。从历史的角度看,先周与西周早期的周祖周王均能做到世代践行美德,将祖先之志与祖先之事发扬光大。那么可以说,崇德实际上是《诗经》崇周思想的精髓所在,同时也是儒家重视孝道的本质原因。

在此基础上,《诗经》还强调周文王对美德的践行是有始有终、永不止息的。《周颂·维天之命》云: “假以溢我,我其收之。骏惠我文王,曾孙笃之。” 郑玄指出此言 “文王之施德教之无倦已” ,孔颖达疏: “当谓德之纯美无玷缺,而行之不止息也。”[3]1510需注意到:一方面,《诗经》颂扬文王之德的广大;另一方面,此处又强调文王对美德的践行永不止息。二者之间似乎隐含着一定的张力,在于如果说将美德扩充于天下是一种极致的话,那么极致的状态则容易招致祸端,因为物极则反、盈满而溢是我们通常能见到的发展变化的规律。于是,孔颖达引《孝经》 “满而不溢” 来化解这一张力,提出 “溢是流散,收为收聚” ,以此解释文王之德在扩充于天下之际,仍然能够保持 “我其收之” 的敬慎态度,突显出文王践行美德的坚毅与纯粹[3]1510。所以《诗经》对文王的最高称颂即是 “维天之命,于穆不已。于乎不显,文王之德之纯” (《诗经·周颂·维天之命》),也就是将文王与天为一。

从历史的角度看,文王之德得到后代子孙的传承与发扬,比如武王、周公、成王等均能笃行文王之德。以成王为例,《诗经·周颂·旻天佑成命》所谓 “成王不敢康,夙夜基命宥密” ,《大雅·下武》所谓 “成王之孚,下土之式” ,都说明成王继承文王之志事,践行美德而不敢懈怠,由此世代延续上天的福祉。可见,《诗经》的崇周精神与儒家孝道具有密切关系;析言之,孝道是周朝先王世代崇德延福的内在原因,而周朝历代先王对美德的践行,也反过来为儒家孝道的重要性提供历史证据。

《诗经》中隐含着大量的礼乐制度的记载,也属于史事的范畴。例如《小雅·彤弓》云 “彤弓弨兮,受言藏之。我有嘉宾,中心贶之。钟鼓既设,一朝飨之” ,即是周王举行宴会,而将弓矢赏赐给有功诸侯的记载。但这并不是历史上某一次偶然性的宴会记录,其所赐弓矢也不是随意性的选择,而是天子严格遵循礼乐制度进行的燕礼的体现,包括天子赐予诸侯的弓矢都具有严格的礼制要求: “礼:天子雕弓,诸侯彤弓,大夫婴弓,士卢弓。”[5]所以我们能够见到,在《左传》中就有明确记载周代这种礼乐制度的实行事件,即周王策命晋侯之文一事[3]733。

但值得注意的是,诸侯受赐彤弓而藏于家中,我们应当如何理解诸侯的 “受藏” 行为?换言之,《诗经》强调受赐弓矢是藏于家中,而不是用于攻伐,是否具有深层的经学含义?吕祖谦与朱熹认为弓矢藏于家中,是 “以待有功,不敢轻与人也”[6]149。显然,这是一种相对世俗化的考量与解释,但是如果我们从经学的角度看,诸侯将受天子所赐的弓矢藏于家中,实际上是作为一种荣誉加以看待。也就是说,受天子所赐的弓矢并不是普通的弓矢,而是对诸侯的功绩与美德的一种来自共同体的最高认可。那么,将此置于传统的宗族语境当中,这种至高的荣誉就具有荣耀祖先的作用,亦即象征荣誉的弓矢须藏于家族宗庙之中,供后代子孙景仰: “我当于家藏之,以示子孙,不忘大功也。”[3]732从这一角度而言,诸侯的 “受藏” 行为就不能仅仅停留于吕祖谦和朱熹那样世俗化的解释,而是深刻蕴含着家族宗庙层面的原因,亦即拥有一个超越的维度。这也正好符合《孝经》所阐述的孝道理念。

类似有关宗庙祭祀的礼乐制度,在《诗经》中有大量记载,充分说明《诗经》与周代礼乐文明的关联。例如《大雅·凫鹥》 “旨酒欣欣,燔炙芬芬。公尸燕饮,无有后艰” ,就是记载天子在宗庙祭祀完毕的第二天又设礼与 “公尸” 的燕饮,由此获得祖先神的庇佑与赐福,体现整个事尸之礼的完备性。再如《小雅·楚茨》 “神具醉止,皇尸载起。鼓钟送尸,神保聿归” ,也是关于宗庙祭祀的类似记载,即孝子孝孙完成整个宗庙祭祀之礼。

值得注意的是,毛序认为《凫鹥》是西周太平守成之时之作,《楚茨》是刺幽王之作[3]1288,945。如果我们参照这一说法,可以发现在西周盛世之时,天子能够严格遵循礼乐制度;而在幽王衰微之际,则刺之祭祀不飨与神不赐福,所以以盛世之时严格的礼乐制度加以劝诫,即所谓 “君子思古焉”[3]945。也就是说,二者无论是在西周的盛世之时或者衰微之际,都具有对宗庙祭祀等礼乐制度的尊崇倾向,同时体现后代子孙尽孝于祖先神的崇敬态度,亦即黄道周所指出《凫鹥》是记载盛世之事,《楚茨》是记载追盛之意,但二者 “崇报于祖考则一也”[3]80。总之,尊礼与崇德均是《诗经》所载崇周史事的精神内核,并且与儒家孝道思想紧密关联。①黄道周曾提出《孝经》的义理包含 “十二著义” ,即郊庙、明堂、释奠、齿胄、养老、耕藉、冠、昏、朝聘、丧、祭、乡饮酒,说明《孝经》与礼乐之间具有密切关系。参见黄道周《孝经集传》序言,第1页。而其实质在于美德与礼乐是一体两面的关系,美德须通过礼乐的方式以践行与呈现,礼乐则须以美德作为内在基础,所以崇德与尊礼在《诗经》崇周精神之下其实是统一的。

三、孝治天下:《诗经》的圣王德教思想

上文通过对《诗经》的崇周史事的叙述,旨在呈现出其背后所隐含的儒家孝道的思想,然而《诗经》也有不少直接表述孝道的诗句。例如《大雅·下武》: “成王之孚,下土之式,永言孝思,孝思维则。媚兹一人,应侯顺德,永言孝思,昭哉嗣服。” 意思是说,天子之所以能够成为天下百姓效法的模范,是因为天子能够时刻不忘孝心之所思,所以天子的孝行就是民众效法的模范。而其孝心孝思的实质或者说外化为尽孝之道,就是身为后代子孙,能够传承祖先的美德与完成祖先的事业,即郑笺所谓 “子孙以顺祖考为孝” ,孔疏亦云 “顺其先人之心,成其祖考之德”[3]1229-1230。可见,儒家所推崇的天子对天下百姓的治理,其实质在于德教,也就是以孝治天下,或者说所谓天子之孝的践行与实现。

那么,理解《诗经》所具有的崇周色彩的经学意义,除了历史角度,我们还可以从教化的层面进行。《小雅·小宛》云 “教诲尔子,式榖似之” ,郑笺 “教诲女之万民用善道” 。孔颖达疏: “若有圣德者,能教诲尔之万民用善道则似之矣。……有德者教取王民以为己民,是王位无常也。王何不修德以固位乎?实教诲万民,而言子者,王肃云:‘王者作民父母,故以民为子。’”②毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏《毛诗正义》,第870-871页。朱熹同样指出 “善道,人皆可行也。……不似者可教而似也” ,不过朱熹认为《小宛》此句是指教诲其子,使之为善。朱熹的诠释并没有错误,只是停留在诗句的字面意思,亦即仅仅局限于父子关系层面而已。参见朱熹《诗集传》,第183页。分析而言,天子与天下百姓之间的关系是以美德为纽带,美德不仅是天子能够成为合格的在位天子的决定性因素,而且美德要通过教化的方式推行给天下百姓。那么从美德传承的角度看,天子与天下百姓之间就如同父子关系,即天子是民之父母。我们能看到,《孝经·广至德章》引《诗》 “恺悌君子,民之父母” (《诗经·大雅·泂酌》),正是对这一经学意涵的把握与运用。而且,《泂酌》这句诗还被孔子多处提及或讨论,例如《礼记》的《表记》篇与《孔子闲居》篇。③传世本《礼记》的《表记》与《孔子闲居》引《诗》作 “凯弟君子,民之父母” 。其中 “凯弟” 同 “恺悌” ,具体辨析可参见王先谦《诗三家义集疏》,中华书局1987年版,第904页。对这句诗的理解,需要注意到两个维度:一方面,为人君者只有自身不断地践行美德,才能够成为民之父母,即《孝经·广至德章》所谓 “非至德,孰能顺民” 的道理,也是上文所言天子成为合格天子的原因;另一方面,为人君者的职责是通过推行美德的方式教化民众,使天下百姓知爱知敬、行孝行悌,即《表记》所谓 “使民有父之尊,有母之亲,如此而后可以为民父母矣,非至德其孰能如此乎?” 亦即《孝经·广至德章》所谓: “教以孝,所以敬天下之为人父者也;教以弟,所以敬天下之为人兄者也;教以臣,所以敬天下之为人君者也。”

可见,为人君者之孝尤其是天子之孝,就决不是局限于自身事亲的层面。天子之孝在于推扩自身的德行,使天下百姓均能事亲,所以从某种意义上讲,天子之孝的完成就是天下百姓各事其亲、各敬其长的实现: “使天下皆养其亲,则是天子之养其亲也。”[1]20《孝经·感应章》引《诗》 “自西自东,自南自北,无思不服” (《诗经·大雅·文王有声》),就是天子推行德教于百姓与四海的体现。那么,天子爱敬的推扩对象范围,就可以充分扩大到鳏寡孤独,甚至草木禽兽。《诗经·小雅·大田》云 “雨我公田,遂及我私。彼有不获穉,此有不敛穧。彼有遗秉,此有滞穗,伊寡妇之利” ,就说明王道广泛地覆盖到鳏寡孤独的范围,保证这些人能够养活自身。《周颂·我将》云 “维羊维牛,维天其右之” ,是说牛羊养得肥硕而无病伤,是得到上天佑助的缘故,而其根本原因则是天子善于治理天下百姓,使人民能够安心畜产,也可以说是上天因其美德而予以佑助[3]1528-1529。

值得注意的是,美德几乎成为决定天子与天下百姓的关系是否成立或者维系的决定性因素。那么,其中就存在天子与天下百姓之间的一种施教与回馈的相互关系,《礼记·乐记》云 “礼有报而乐有反” ,《诗经·大雅·抑》亦云 “投我以桃,报之以李” ,就体现天子以德教施于百姓,反过来百姓则以善行回馈天子: “王若以善道施民,民必以善事报王也。”[3]1378

不可否认,现实中确乎存在施而不报的现象。但是《诗经·小雅·伐木》云 “宁适不来,微我有咎” ,意思是说为人君者如果已尽礼乐仪节,但对方仍然召而不来,那就不是人君的过错,说明《诗经》所强调的美德践行并不是为了功利意义上的必然回报。同样的道理,对天帝或祖先的敬奉也不是出于以获得利益作为一种类似于交易的目的,即《小雅·楚茨》所谓 “我孔熯矣,式礼莫愆” 。那么,天子与天下百姓之间之所以能够形成施教与回馈的相互关系,原因就在于共同体的成员对于其共享的德目的认同。可以设想,如果某个人在中国传统的共同体中,不认可孝悌仁义等德目,那么天子在推行德教过程中就极有可能出现施而不报的现象,而极端的情况就是这个人成为该共同体的 “异端” ,会被排斥于共同体之外。①《孝经·五刑章》称 “五刑之属三千,而罪莫大于不孝” ,就是指对违逆共同体德目的 “异端” 的惩戒。

最后,从共同体的教化过程来看,有一个容易被忽略的重要角色,就是为人臣者。虽然为人君者可以在没有贤臣辅佐的情况下,直接遵照先王法度以执政,即《诗经·大雅·荡》所谓 “虽无老成人,尚有典刑” ,但是若有贤臣的辅佐,则更易于成就王道政治。就像《孟子·尽心下》阐述五百年而圣人出,每一位圣王在位之时均有贤臣的辅佐,如禹、皋陶、伊尹、莱朱、太公望、散宜生等。可见,贤臣对天下国家的治理具有重要作用,《诗经·大雅·抑》云 “无竞维人,四方其训之,有觉德行,四国顺之” ,说的就是贤臣能够辅助天下的教化、促进国家的富强: “人君为国,无强乎维在得其贤人。若得贤人,则国家强矣。所以得贤则强者,以此贤人有德,四方之俗有不善者,其可使此贤人教训之。”[3]1367

尤其是在君主未能践行美德或者有效执政之际,贤臣的作用会显得更加重要。正如《诗经》多次颂扬周朝的贤臣仲山甫,《大雅·烝民》云 “维仲山甫补之,维仲山甫举之” ,即是称颂仲山甫对维持周宣王执政期间的盛世景象具有重要作用[3]1437。所以《孝经·谏诤章》云 “天子有争臣七人,虽无道,不失其天下;诸侯有争臣五人,虽无道,不失其国;大夫有争臣三人,虽无道,不失其家” ,正是关于贤臣在王道政治中的关键作用的阐述。

需要辨析的是,尽管儒家重视贤臣对于君主的谏诤方式与技巧,例如《诗经·小雅·雨无正》云 “哀哉不能言,匪舌是出,维躬是瘁。哿矣能言,巧言如流,俾躬处休” ,强调为人臣者在谏诤于君主之时应当考虑到自身政治处境的安危,将谏诤之言表达得委婉和顺,即郑玄所谓 “忽然而过,故不悖逆,使身居安休休然”[3]859。但是贤臣注重谏诤的言说技巧,其真正目的并不在于谋求自身的扬名或富贵,而是为了向君主展示美德,敦促君主在政治教化中践行与推行美德,此即《诗经·周颂·敬之》云 “佛时仔肩,示我显德行” ,《诗经·大雅·民劳》云 “王欲玉女,是用大谏” 。②玉用以比喻君子之德,意思是说贤臣以大谏的方式,使君王之德如玉一般。郑笺: “玉者,君子比德焉。王乎!我欲令女如玉然,故作是诗,用大谏正女。” 见毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏《毛诗正义》,第1343页。而这一意涵在《孝经·事君章》的表述则为 “将顺其美,匡救其恶,故能上下相亲也” ,所谓上下相亲的实质就在于君臣同心同德。③对《孝经·事君章》 “上下相亲” 的解释,郑玄注: “君臣同心,故能相亲。” 见皮锡瑞《孝经郑注疏》,第117页。唐玄宗注: “君臣同德,故能相亲。” 见李隆基注、邢昺疏《孝经注疏》,第64页。总之,贤臣的职责就是辅佐君主以共同实现王道政治,将德教推行于天下。

四、以德配天:《诗经》德教观念的天命根源

上文已将《诗经》的德教内涵大致勾勒出来,然而如果我们进一步追问这种王道政治的终极根据或者说美德的来源,会发现在其政治教化之中处处存在一个关乎天命的超越维度,这也是先秦儒家典籍引《诗》具有注重祭祀的倾向的根本原因。包括《孝经·开宗明义章》引《诗》 “无念尔祖,聿修厥德” (《大雅·文王》),其实也深刻蕴含着天命的观念。开宗明义章尽管在字面上没有明确提及天命的概念,但是在叙述 “孝之始” 至 “孝之终” 之后,所引《大雅》之诗其实是以指出天命的根源作为结语。我们看《大雅·文王》 “无念尔祖,聿修厥德” 紧接着就是 “永言配命,自求多福” ,说明先王对祖先之德的传承具有一个天命的根源: “王既述修祖德,常言当配天命而行,则福禄自来。”[3]1128

就此而言,上文所强调的孝有终始,或者说对美德的践行应当有始有终,其背后就隐含着天命的因素。《诗经·大雅·荡》云 “天生烝民,其命匪谌。靡不有初,鲜克有终” ,指出所有人在天生之时的本性初心都是向善的,即 “欲庶几慕善道” ,但是却少有能够终其善行[3]1357。那么,如何理解这种现象呢?具体而言,如果我们承认上天赋予所有人向善的本性初心,那么通常来讲,人的一生自始至终其背后的本性或天命应是至善的,但是为何有此怨天之辞,即认为上帝暴虐、天命邪僻呢?

这一问题涉及对天命的特征的理解。析言之,就具体个人或者具体某个宗族而言,天命并不是一成不变的,而是随着个人践行美德的程度而随时发生变化,即《诗经·大雅·文王》所谓 “天命靡常” 。因此,儒家强调任何人对变动不居的天命,都应当时刻保持敬畏与警惕,相应的行为就是保证自身对美德的践行能够坚持不懈。从这一点上看,儒家有两个方面的认识是值得重视的:一是深刻意识到天命的变化特征,二是倡导任何人对天命的时刻敬畏。《诗经·小雅·小宛》云 “各敬尔仪,天命不又” ,意思是劝导君子保持敬慎恐惧的态度,因为变动不居的天命有可能一去不复,这就充分体现儒家关于上述两个方面的观念认识。

基于这两方面的把握,就不难理解《诗经·周颂·敬之》所谓 “敬之敬之,天惟显思,命不易哉!无曰高高在上” 。郑玄笺云 “其命吉凶,不变易也” ,此说恐怕不确[3]1583。原因在于天命吉凶并非一成不变,从德福关系的角度看,有德之人获得天赐吉福,而无德之人则招致凶灾,所以从某种意义上讲,上天可谓时时刻刻监视人们的所作所为。朱熹言之甚好: “敬之哉,敬之哉!天道甚明,其命不易保也。无谓其高而不吾察,当知其聪明明畏,常若陟降于吾之所为,而无日不临监于此者,不可以不敬也。”[6]309-310

就历史的情况而言,商汤因其圣敬之德而获得上帝之命为天子,即《诗经·商颂·长发》所谓 “圣敬日跻,昭假迟迟。上帝是祗,帝命式于九围” 。但是殷商的后世子孙并没有始终践行美德,至商纣因为暴虐无德而遭遇天讨,最终将天子之位让于有德的周族。所以周初历代先王均十分重视美德践行的有始有终、永不止息,其背后正是隐含着深刻的天命因素。包括《孝经》中讨论 “五孝” 的结语 “自天子至于庶人,孝无终始而患不及者,未之有也” ,亦应置于天命的观念下进行理解。①值得一提的是,郑玄注云: “上从天子,下至庶人,皆当孝无终始,能行孝道,故患难不及其身也。” 见皮锡瑞《孝经郑注疏》,中华书局2016年版,第43页。参考敦煌出土文献,文字亦是作此,可知并无讹传。见郑玄《孝经注》,《敦煌经部文献合集》第4册,张涌泉主编,中华书局2008年版,第1928页。而《孝经注疏》的注解也类似于此,并对郑注作出极力辩护。见李隆基注、邢昺疏《孝经注疏》,中华书局2016年版,第20-22页。然而此注显误,因为《孝经·开宗明义章》明言孝有始终,是不争的事实,所以后世注家基本不再采用郑玄的观点。例如宋代司马光云: “始则事亲也,终则立身行道也。患谓祸败,言虽有其始而无其终,犹不得免于祸败而羞及其亲,未足以为孝也。” 见司马光《古文孝经指解》,影印文渊阁《四库全书》本第182册,台湾商务印书馆1986年版,第93页。再如元代董鼎云: “上自天子,下至庶人,各尽其孝而有终始,则福必及之,如前所云者。苟或虽知为孝而无终始,则祸必及之,不得如前所云者。” 见董鼎《孝经大义》,影印文渊阁《四库全书》本第182册,台湾商务印书馆1986年版,第116页。至皮锡瑞更是极为罕见地对郑注提出异议,认为 “其致误之由,以郑注有‘皆当孝无终始’之语,而下章复有此语,实则两无字并宜作有,何以明之?经云‘孝无终始’者承上章始于事亲、终于立身,故此言人之行孝,倘不能有始有终,未有祸患不及其身者也。” 见皮锡瑞《孝经郑注疏》,中华书局2016年版,第43-44页。《孝经·开宗明义章》已明确勾勒出从 “孝之始” 至 “孝之终” 的孝行,黄道周论之甚详: “不敢毁伤,孝之始也;立身显亲,孝之终也。谨身以事亲,则有始;立身以事亲,则有终。孝有终始,则道著于天下,行立于百世。”[1]51-52也就是说,孝行或者对美德的践行须有始有终,才能够免于祸败,其原因正是在于背后隐含的天命因素。

基于以上的论述,我们可以对本文所阐发的圣王德教思想其背后的天命根源进行一一呈现。

首先,对祖先之德的传承拥有天命的根源。《诗经·周颂·我将》云: “我其夙夜,畏天之威,于时保之。” 郑笺 “早夜敬天,于是得安文王之道” ,即明确指出继承王道与敬天之间存在某种关联[3]1530。析言之,文王以其美德获得上天的赐福,那么后世子孙之所以夙夜不忘传承与践行祖先之德,就是为了能够延续先王所获得的天赐福祉。所以就这一层义理而言,先王之志事与天命是一致的,正如朱熹所言: “我其敢不夙夜畏天之威,以保天与文王所以降鉴之意乎?” 吕祖谦亦云: “法文王,所以法天也。……畏天,所以畏文王也,天与文王一也。”[6]301

其次,天子的孝治顺民也拥有天命的根源。《诗经·大雅·烝民》云 “天生烝民,有物有则。民之秉彛,好是懿德” ,意思是说人的本性由上天赋予,即人的本性具有喜好美德的倾向。那么,如果天子以德教的方式治理天下的话,民众就会基于自身的好善本性而归服于天子。因此需注意到,天下百姓所顺从的并不是君主个人的私欲,而是美德或者上天所赋予的好善本性。笼统地说,则是并非顺从于某个具体的人,而是顺从于天命,《诗经·大雅·皇矣》所谓 “顺帝之则” 即是此义。

最后,君臣关系其实也拥有天命的根源。《诗经·小雅·雨无正》云: “凡百君子,各敬尔身,胡不相畏,不畏于天?” 所谓 “凡百君子” 指的是群臣,意思是说为人臣者不可因为君主的无道而废弃君臣之礼,原因在于行孝是从敬身事亲开始,然后推扩与衍变于事君,即以敬身事亲的精神履行君臣之礼,如《孝经·广扬名章》所言: “君子之事亲孝,故忠可移于君;事兄悌,故顺可移于长。”①需要说明的是,从事亲到事君是一种推扩与转移,前后二者不可等同。具体而言,为人臣者不可因为君主的无道而废弃君臣之礼,但是三谏不听即可离去,所离去者并不是君臣之礼,而是具体的某个无道之君。从天道设教的角度来看,君臣上下具有严格的尊卑等级,如果为人臣者不承认或者不履行君臣之礼,那么可以说是不畏天道;也就是说,群臣对君臣之礼的遵循与履行,实质上是遵从于天道。

总而言之,王道政治的背后必然有一个天命的根源,作为圣王德教之合法性的终极根据。而我们对《诗经》的经学解读,包括处理儒家典籍引《诗》具有的崇周尊王与注重祭祀两个倾向,均须从王道政治与天命根源两个层面进行分析。这两个层面可以借助 “六经之总会” 的《孝经》作为经学义理的基础,通过分析与会通《孝经》与《诗经》之间的义理思想,达到《诗经》的经学解读。应该说,从经学的角度重新理解《诗经》,对继承与转化《诗经》的传统价值具有重要意义,因此经学化的解读之路仍然需要不断前行。