基于数学文化课程的思政元素案例分析

2021-07-23刘建波陈子越张艳艳

刘建波,陈子越,张艳艳

(东北大学秦皇岛分校 数学与统计学院,河北 秦皇岛 066004)

1 数学文化与思政教育的“交”与“融”

1.1 什么是数学文化?

谈及数学,很多人认为它是数字、公式,逻辑推理的堆砌,更多地是把数学当成一种工具。但在文化的历史长河中抹不去数学的存在,唐代诗人李白的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”从文学角度表达了对友人的留恋之情;从数学的角度看,“帆影”“碧空尽”体现了随着距离的越远而看不见船帆,反映出了无穷小量的重要概念。魏晋时期数学家刘辉的割圆术,“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆合体而无所失矣”,这诠释了分割的思想,为数列极限的定义以及定积分的引入奠定了基础[1]。数学文化不仅是历史的产物,还是无数数学家、科学家的劳动和智慧的结晶。广义上讲,数学文化还包括数学家、数学史、数学美、数学教育以及教学发展中的人文成分,是指数学的思想、精神、方法、观点以及它们的形成和发展[2]1-3。

1.2 课程思政不是思政课程

课程思政是教书育人的基本表达途径,回答了“怎样培养人”这一实践性问题,这个问题是教育的关键问题。而思政课程是用政治讲政治,体现了教育的首要问题是“培养什么样的人”。学校是国家培养人才的重要基地,所有课程都有育人功能,要以“德育”为抓手,坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动“思政课程”与“课程思政”同向同行,形成协同效应[3]。课程思政的过程是价值理论和工具理论的统一,将思想政治教育和专业知识、活动经验融合,课程是思政的载体,思政是课程的内涵。课程思政的价值是合目的性、合规律性与合必然性的统一,合目的是“培养什么样的人”,需要围绕着专业培养目标和课程培养目标展开;合规律需要教育教学实践合于客观规律;最重要的是要遵循学生成长规律,合必然性体现在“课程思政”和“思政课程”的协同育人[4]。

1.3 数学文化蕴含丰富的思政教育资源

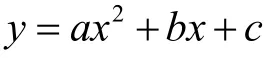

数学课程的思政教育,不是用思政来讲思政,而是在当下的专业课知识中向思政上牵引和挖掘,达到潜移默化的效果,“润思政”细无声,而不是生搬硬套,强行和思政教育挂钩。数学文化是人类文化的重要组成部分,它是世界的也是民族的。先辈的数学家们对发展民族数学文化有着重大奉献,民族数学文化的奋斗史和进步史都可以成为“课程思政”的资源。数学来源于生活,应用于生活,所以数学文化中所蕴含的哲理与人性品质有很多互通之处。如二次函数

当a< 0时,它的曲线是先上升后下降,有最高点,有起有落,很像人生的顺境逆境巅峰。如一次函数y=kx+b,(x> 0),b相当于人生的起点,有些人从出生起点就很高(b> 0),但是如果后天不努力(k< 0),也会越来越差趋近于负无穷;反观有些人虽然出生起点比较低(b< 0),但自己后天加倍努力,积极追求自己的人生理想(k> 0),最后必将冲出逆境(x轴),结果越来越好,实现自己的人生价值。数学文化中的黄金分割[5]是一种非常美丽的比例,它常常表现于艺术、建筑以及人体结构。体会这些数学的内涵美,可以让学生形成一定的审美观,提高学生的思想品德修养,培养科学的世界观。

2 教学案例分析——以韩信点兵与中国剩余定理为例

课程内容:数学文化第三章第三节——韩信点兵与中国剩余定理。

2.1 教授内容及挖掘思政元素

2.1.1 以“韩信点兵”的故事引入

向学生讲解韩信点兵的故事。韩信是汉高祖刘邦的大将,屡建战功。有一日韩信数兵,先让一队士兵五个人一行,他记下最后一行士兵的人数一人;六个人一行排队,他记下最后一行人数五个人;七个人一行排队从阅兵台前走过,他记下最后一行人数四个人;十一个人一行排队走过去,最后一行是十个。然后韩信就凭这些数据可以求得这队士兵的总人数,这里面有什么秘密呢?好像都是做除法时的余数,由此就可以求出士兵的总数吗[1]?

思政元素:一个中国古代数学的“韩信点兵”的故事作为课程的引入,首先可以带动学生对这个余数来计算总人数的问题的思考,其次可以让学生感受到古代中国人民的智慧,从而产生民族自豪感、自信感,激发学生的爱国之情和浓厚的数学兴趣。

2.1.2 从另外一个问题(物不知其数问题)着手教学

我们从另一问题介绍这类问题的方法,今有物不知其数,二二数之剩一,三三数之剩二,四四数之剩三,五五数之剩四,六六数之剩五,七七数之剩六,八八数之剩七,九九数之剩八。问物几何?对于问题的条件,表面上看起来比上一个题还复杂。其实这道题比上题简单,可以用筛法和公倍数法这两种方法来解决这一问题。通过举例,筛法是一般性方法,可以用来解决所有这类问题,但是过程比较繁琐;公倍数法,将筛法化繁为简,并通过寻找规律,可以解决具有相同特征的用余数求总数问题[2]151-158。

思政元素:从另一问题入手,化繁为简,寻找规律的解决问题,可以培养学生辩证地看待问题的思想;筛法和公倍数法的客观、严谨的过程体现了唯物论和辩证法的哲学思想,有助于学生逐步形成辩证唯物主义世界观。

2.1.3 对“中国剩余定理”进行讲授

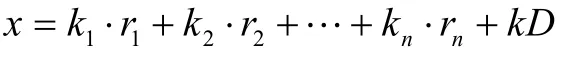

公元1247 年,南宋数学家秦九韶得到称为“大衍总数术”的方法,并记录在《数书九章》中。在欧洲,直到18 世纪,欧拉和拉格朗日等曾对一次同余方程组问题进行研究。高斯在1800 年出版的《算术研究》中,才明确写出了一次同余方程组的求解定理,并对两两互素模的情形给出了严格的证明。1852 年,英国传教士伟烈亚力将《孙子算经》中孙子问题的解法传到欧洲。1876 年,德国人马提生指出《孙子算经》中孙子问题的解法以及秦九韶的“大衍总数术”算法与高斯算法是一致的,因此在西方数学史上,一次同余式方程的求解定理常常被称为“中国剩余定理”(Chinese Remainder Theorem)。此定理用现在的语言表述如下:设d1,d2,…,dn是两两互素,x分别被d1,d2,… ,dn除得余数为r1,r2,…,rn,则

其中D是d1,d2……dn的最小公倍数,ki是d1,d2……,di-1,di+1,……,dn的公倍数且被di除所得余数为1,k为任意整数[2]159-160。

思政元素:中国剩余定理是中国数学家秦九韶最早给出的,这一事实不仅扩大了学生的数学知识面,提升了学生对数学的兴趣,也能提高学生的民族自信心和民族自豪感。借助这一名人轶事,向学生讲述数学家们对数学真理的发现精神,同时激励学生以此为榜样,从而产生对科学知识的善于发现、不断探索、勇于钻研的学习精神。

2.1.4 有趣的应用

某单位有100 把锁,分别编号为1,2,3,……,100。现在要对钥匙编号,使外单位的人看不懂,而本单位的人一看见锁的号码就知道用哪把钥匙。利用中国剩余定理,把锁的号码分别被3、5、7 去除,得到三个余数当做钥匙的号码;也可以在得到的每个余数后面加一个常数,为了更加保密,可以每个月更换一次常数[1]160。

思政元素:数学来源于生活,也回归于生活。善于数学里所学到的定理应用到实际生活中才成就了数学应有的价值。教师让学生真正理解数学,体会数学的乐趣,感受数学的意义,从而培养他们学会将理论与实践相结合的科学方法。

2.2 课堂实施策略

学生是课堂的主体,教师应善于将问题“抛出去”,引导学生主动思考、主动融入。在课堂内容的讲解过程中,第一种方式可以是“边知识边思政”:教师在将专业知识教授给学生的同时,提出相关人生真理,这样,学生状态在线、思路在线,效果显著。第二种方式是“先知识后思政”:可以先将本堂课的专业知识讲完,在课堂的最后进行总结升华,引导学生深入思考。

首先,在讲授数学史、数学思想、数学方法、传授数学知识的同时,注重启发学生对“思政元素”能动地认知和认同,贴近实际生活向学生进行渗透,引导学生主动、自觉学习。

其次,精选相关人物传记、影像视频、时事热点等资料,将国家形势、国家的大政方针、爱国情怀、工匠精神等巧妙融入到教学过程中,引导学生认识世界与中国发展的大势,明确历史使命与时代责任。

再次,从数学思想、数学方法、数学知识与社会实践结合中去诠释思政元素,从实际和实践出发来解释理论的形成,因事而化、与时俱进。

最后,在教学实施过程中,通过摆事实、讲道理直接对学生进行道德教育,同时还要通过润物细无声的方式寓道德教育于课程之中。

2.3 课堂总结

课堂包括课上和课下。为提高课程思政的效果,课上教师应善于利用多媒体技术,将政治微视频植入教学;课下布置思考作业,给学生足够的查阅相关数学资料的时间,或者留一个相关的政治小作业,让学生总结这一课的思想收获和人生感想。