汉越文化交融视域下的黎族始祖神话研究*

2021-07-23叶远飘

叶远飘

自20世纪30年代以来,学术界针对海南岛的黎族族源开展了艰辛的探索,涉及学科涵盖考古学、历史学、民族学、语言学和体质人类学,至80年代达到高峰,形成了古越族(北来说)VS南岛族(南来说)的争论。(1)练铭志:《关于海南黎族族源的研究》,《广东技术师范学院学报》2003年第5期。但由于没有权威共识,该课题自此以后遭遇搁浅,至今已30余年,笔者十分钦佩前辈学者为理清黎族族源所做出的艰苦卓绝之努力,但在这个过程中,我们可能遗忘了神话学的有关材料,那就是黎族关于自身起源的传说。众所周知,传说不等于史实,但相当一部分传说是历史的曲折反映。本文试图以海南岛黎族的始祖传说入手,重拾被学术界遗忘了30余年的课题,寄望于将海南岛黎族族源的研究往纵深方向持续推进。

虽然历史资料所载的有关海南岛黎族起源的传说中有狗种说(2)(清)钱以垲撰、程明点校;(清)张庆长撰、王甫校注:《岭海见闻 黎岐纪闻》,广州:广东高等教育出版社1992年,第116页。该页云:“有女航海而来,入山与狗为配,生长子孙,或名狗尾王,遂为黎祖。”但此说法并没有得到黎族民间的认同,1994年《海南日报》曾发表此类观点,结果激起黎族的强烈抗议。,兄妹成婚说(3)毛星:《中国少数民族文学》(中册),长沙:湖南人民出版社1983年,第373页。该传说的主要内容是洪水过后,一对兄妹为了繁衍人类不得已而结婚。这类传说在世界各民族当中都流行,一般认为,它是人类史前曾经实行过血缘婚的反应,对于黎族而言,该传说不具独特性。,但以黎族的主位视角(emic)来看却不难发现,流传最广和最具土著性的传说是“黎母说”,该传说成文最早见于宋代王象之所著《舆地纪胜》卷一二四琼州部黎母山条,其引刘谊《平黎记》载:“故老相传雷摄一蛇卵,在此山中,生一斐,号为黎母,食山果为粮,巢林木为居。岁久,因致交趾之蛮过海采香,因与之结婚,子孙众多,方开山种粮。”(4)(宋)王象之:《舆地纪胜》(第32册)卷一二四“琼州”,道光惧盈斋木刻本,第六页。此后,该说法频频现于各路文人撰写的笔记和官方编写的方志当中。这则传说不仅成文的时间最早,而且就笔者所能接触到的史料来看,至少从元代开始,海南各地就建有黎母庙对黎母进行祭祀。(5)(明)唐胄:《正德琼台志》(下册)卷26“坛庙”,宁波天一阁藏书影印本,上海古籍书店1964年。这项信仰实践活动一直绵延至今,现耸立于海南岛中部黎母山上的黎母庙仍然备受黎族群众和政府的推崇。(6)吴岳文:《黎母诞辰庆典活动吸引2万多人观看》,《南国都市报》2016年4月24日第6版。但就笔者目力所及,学术界在提及黎母传说时仅仅视黎族在信仰上有崇雷崇蛇的证据,并未将其视为探讨黎族族源的有效线索。其实,我们应该看到,该传说中所谓的“雷公”与“蛇卵”并非仅仅表现出黎族的信仰,它还是两个不同血缘氏族人群的图腾符号。倘若如此,那么雷公摄蛇卵繁衍出黎族这样一个传说所揭示的事实是否可以作以下假设:一支以“蛇”为图腾的氏族和一支以“雷”为图腾的氏族的融合对黎族的形成产生了重大影响?本文拟对此进行考证。

一、海南岛的“蛇种”

秦汉之前,在我国东南和南部沿海地区“百越杂处,各有种姓。”(7)班固:《汉书》卷二十八下“地理志第八下”,北京:中华书局1962年,第1669页。几乎所有的上古文献都指出,越人是以蛇为图腾的,如《山海经·海内经》载:“南方……又有黑人,虎首鸟足,两手持蛇。”《逸周书·王会解》称:“东越海蛤,瓯人蝉蛇。”《淮南子·原道训》说:越人“披发文身,以像鳞虫。”古人所说的“虫”等同于“蛇”,这一点在《说文》有释义——“‘它(蛇)’为‘虫’,与蛇同义。”春秋时候的吴国地属南越,所以《淮南子·脩务训》说“吴为封豨脩蛇。”同期间存在的越国,《吴越春秋·阖闾内传》说“越在巳地,其位蛇也,故南大门上有木蛇。”由于“越”人崇蛇,因此被称为“蛇种”。东汉许慎在《说文解字》“虫部”解释“蛮”字的时候说:“南蛮,它(蛇)种。”在解释“闽”的时候说:“东南越,它(蛇)种。”值得注意的是,“越”人对蛇的崇拜这种现象在今日南方一带的民族当中,黎族有鲜明表现,譬如,“黎母传说”中说“蛇卵”孵化出“黎母”的故事情节就是典型,不仅如此,其各支系内部分别流传的“勾花的传说”“五妹与蝻蛇”“蛇女婿”等故事无一例外都说自己的祖先是蛇。从民族志的调查资料来看,20世纪50年代之前,黎族仍然保留纹身的习俗,其刻的花纹“有斜形纹素,横形纹素,圆形纹素及缀音符号等四类……甚似象征龙蛇一类水族形状。”(8)罗香林:《海南岛黎人源出越族考》,《青年中国季刊》1939创刊号。明代顾玠在《海槎余录》中说:“黎俗男女周岁即文其身,自云,不然,则上世祖宗不认其为子孙也。”(9)《酉阳杂俎·岛夷志略·诸蕃志·海槎余录》,台北:学生书局1975年,第385页。可知,这一习俗是以蛇为祖先崇拜的反映。今天,海南东方县的黎族在每年的三月三都要到祖先墓地去祭祀祖先,如果此时墓地出现蛇,就认为是祖先的灵魂,如果不小心冒犯,要举行赎罪仪式,具体做法是以树叶(代替中药)煮水,以滕代蛇,为其疗伤,口念乞求祖先原谅的咒语。(10)梅伟兰:《试论黎族的蛇图腾崇拜》,《广东民族学院学报》1990年第2期。乐东县志仲区保难乡的董姓黎族认为蚺蛇是他们的祖公,所以不吃蚺蛇;三亚市高峰区槟榔乡的王姓黎族相信自己的祖先是被一只蛇的唾液喂大的。(11)马姿燕:《黎族与古越族图腾崇拜之比较》,《广东民族学院学报》1990年第3期。该区台楼乡台楼村的黄姓黎族认为他们的祖先是大蟒。(12)陈凤贤:《从文化遗存试探黎族母系氏族制及其向父系氏族制过渡》,《中央民族学院学报》1987年第2期。从这些资料来看,海南岛的黎族在构成上包含古越族的成分。问题在于,他们是从大陆迁移过去的还是海南岛土生土长的土著呢?

我们先看看神话反应出来的事实,神话的基本方式是用文化符号对过去的历史进行隐喻,正如法国人类学家列维·斯特劳斯所言,神话的深层结构是以二元对立思维为基础展现的。(13)[法]克洛德·列维-斯特劳斯:《神话学:生食与熟食》,周昌忠译,北京:中国人民大学出版社2007年。从这一角度分析黎族的始祖神话不难发现,“蛇卵”是以女性形象出现的,对应的是“黎母”;“雷公”则以男性形象出现,对应的是渡海而来的“交趾蛮”。所以,“蛇种”在海南岛黎族的祖源记忆当中属于土著。事实上,这一主张已经得到考古学的证明——2012年2月海南昌江黎族自治县内出土了旧石器时代遗址——钱铁洞遗址,考古专家对其发掘,获得古人类制作石器的石制品160余件,包括石核、石片、刮削器、砍砸器、手镐、石锤和石砧等,按地质学的年代进行判断,该遗址属于晚更新世晚期,距今2万年。(14)黄兆雪、李超荣、李浩、何国俊、韩飞、王明忠、李钊、王邦义:《海南省昌江县钱铁洞旧石器时代洞穴遗址》,董为编《第十三届中国古脊椎动物学学术年会论文集》,北京:海洋出版社2012年,第249-254页。那么,钱铁洞人与黎族有何关联?21世纪分子遗传学的研究进一步揭示其间的关联——通过对黎族群体与东亚人群起源高度相关的Y染色体上22个SNP位点的分析,结果表明黎族五个支系有共同的起源,其单体群主要呈现的是O1a~*和O2a~*,但在大陆群体占主导地位的O3却非常低,表明黎族群体与大陆隔离。聚类分析结果则证明,单体群O1a~*和O2a~*到达海南的年代是2万年前。(15)李冬娜、区彩莹、孙元田、周贞鉴、苏振宇:《中国海南岛黎族起源的Y-DNA遗传学证据》,《第八次全国医学遗传学学术会议(中华医学会2009年医学遗传学年会)论文摘要汇编》,2009年。考古学的研究成果与分子遗传学研究成果出奇一致。中科院古脊椎动物与古人类研究所对海南昌江黎族自治县信冲洞和红林三队采石场发现的近20种古生物化石进行的物种鉴定还表明,这些物种是40万年前由广东大陆地区通过琼州海峡的陆桥抵达海南岛的,但陆桥何时断开至今仍然是一个迷。(16)《考古学家推测40万年前海南岛与大陆相连》,搜狐新闻网,http://news.sohu.com/20071206/n253826237.shtml,访问日期:2021年6月22日。如此一来,不难推测,远古时期在今海南岛与北部湾一带就生活着Y染色体单倍群为O1a和O2a的人群,后来随着陆桥的消失,使生活在岛的人群失去了与大陆人群进行基因交换的途径,这个时间不晚于2万年前。根据目前的田野资料,“现今黎族把岛上其他民族称之为‘客’,而岛上没有把黎族称之为客人的民族。”(17)蔡汝栋:《浅谈所谓“生黎”与“熟黎”的不同族属》,《广东民族学院学报》1983年第2期。因此,黎族构成的主要成分包含Y染色体单倍群为O1a和O2a的人群的海南岛土著,《汉书》记其为“骆越”(18)班固:《汉书》卷六十四下“严朱吾丘主父徐严终王贾传第三十四下”,北京:中华书局1962年,第2830页。,他们正是黎母传说中的“蛇种”。

二、北部湾的“雷种”

那么,“雷公”又是什么人呢?

应该看到,在黎母传说中,与“蛇卵”相对应的“雷公”是外来的,并且这一传说明确指出外来者就是“交趾蛮”。按传说本身所隐含的二元对立思维,那么“雷公”应该指的是“交趾蛮”当中一支以“雷”为图腾的氏族人群。事实上,这一主张也间接获得了考古学材料的支撑——20世纪50年代,广东省文物局工作队曾经与中山大学历史系合作对包括黎族聚居区在内的海南岛135处新石器时代遗址进行挖掘。经对所有出土的几何印纹陶中的纹饰进行系统研究后得出结论——“这些文饰有方格纹、米字纹、水波纹、条纹、菱形纹和篾纹,但在广东大陆常见的夔纹、雷纹和几种花纹组合的纹饰,这里均未发现。”(19)广东省博物馆:《广东省海南岛原始文化遣址》,《考古学报》1960年第2期。夔纹、雷纹是摹仿打雷闪电的线条而成的。(20)冯汉骥:《云南晋宁石寨山出土青铜器研究一苦干主要人物图像试释》,《考古》1963年第6期。它们是广东、广西出土的新石器时代陶器和青铜时代出土的铜器当中常见的纹饰,这一考古结果无疑可以与黎母传说所透露出的外来者“雷公”源于“交趾蛮”相互印证——因为“交趾”的地理位置就在与海南岛隔西南相望的北部湾一带,具体而言,是今东起广东的雷州半岛往西越过广西南部沿海直达越南北部的广大地区,故《岭外代答》曰:“海南四郡之西南,其大海曰交趾洋。”(21)(宋)周去非:《岭外代答校注》,杨武泉校注,北京:中华书局1999年,第36页。汉朝元鼎六年(前111年),今粤西南部徐闻、雷州、遂溪三地属交趾部徐闻县,至唐贞观八年(634)改称“雷州”。(22)《万历高州府志·万历雷州府志》“雷州府志”卷一,北京:书目文献出版社1990年,第165页。究其缘由,或许与该地的雷文化色彩浓厚有关——除了前文所述在新石器时代出土的几何印纹陶中的纹饰发现雷纹以外,该地区大面积出土了时间为汉朝至唐代的铜鼓,以广西玉林市北流县、广西南宁市灵山县和云南昆明市石寨山县的类型最为典型,考古学界分别以“北流型”“灵山型”和“石寨山型”命名,虽然这些铜鼓在形状、制法上有差异,但它们的装饰却有共同点:云雷纹布满鼓身,部分铜鼓表面中心印有十二芒的太阳纹,铜鼓边缘的立体雕塑是鼓腹蹲式青蛙,被学术界认为是崇雷的表现。(23)黄现璠、黄增庆、张一民:《壮族通史》,南宁:广西民族出版社1997年,第3页。

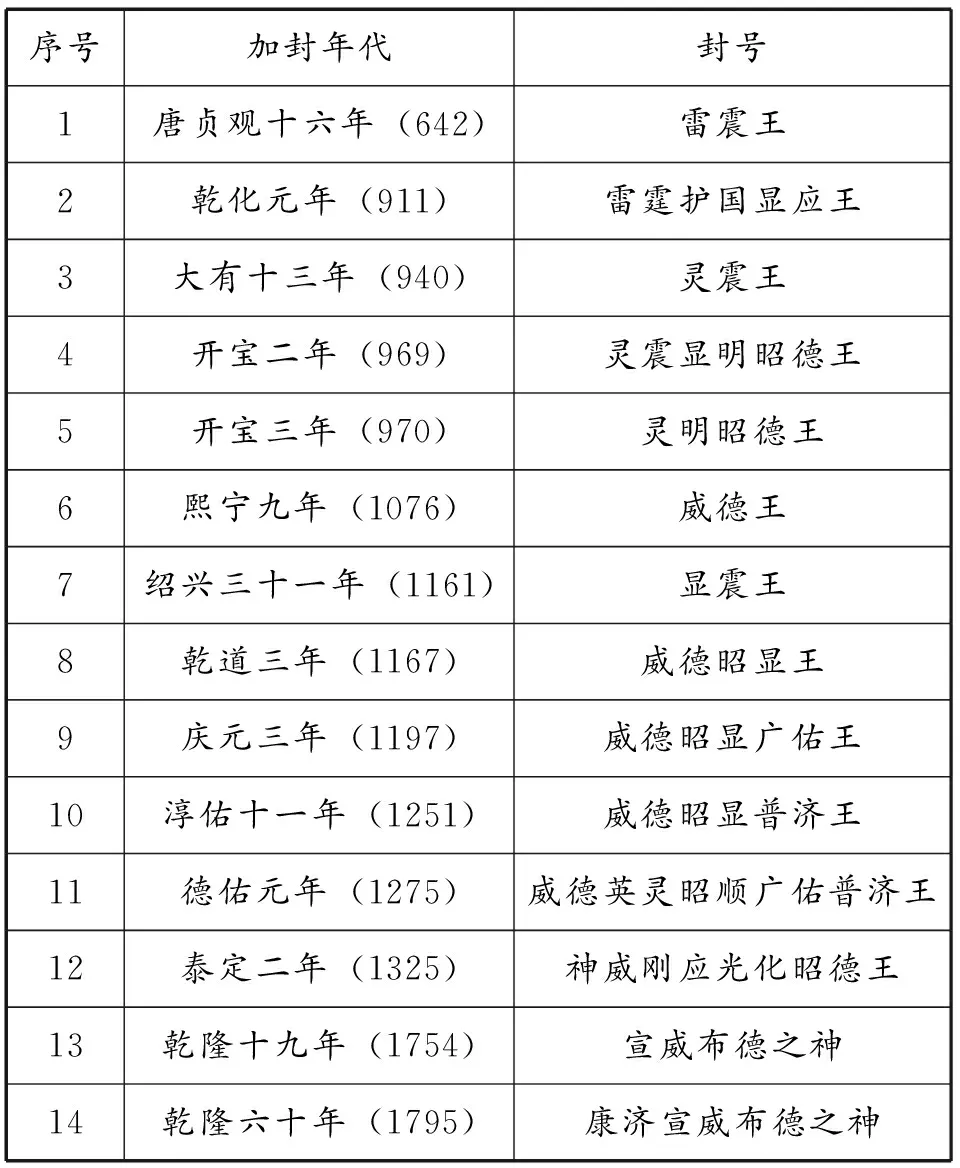

另外,晚唐时担任高州(今广东茂名)刺史的房千里在他所撰的《投荒杂录》中最先对崇拜“雷”的族群做了记载:“牙门将陈义传云:义即雷之诸孙。昔陈氏因雷雨昼冥,庭中得大卵,覆之数月,卵破,有婴儿出焉。目后日有雷扣击户庭,入其室中,就于儿所,似若乳哺者。岁余,儿能食,乃不复至,遂以为己子。义即卵中儿也。”(24)(宋)李昉等:《太平广记》卷三九四,北京:中华书局1961年,第3150页。该故事后来的某些情节被改造并且稳固下来,说的是“英灵村的陈氏无子,狩猎获得一卵,雷乃霹雳而开,得一男子,两手皆有异文,左曰‘雷’,右曰‘州’。雨止后,陈氏祷天而养之。既长,乡人谓之‘雷种’。至太建二年领乡举,继登黄甲,赋性聪明,功业冠世,授州守刺史之职,陈文玉是也。”(25)(宋)吴千仞:《英山雷庙记》,《万历高州府志·万历雷州府志》“雷州府志”卷十一,北京:书目文献出版社1990年,第307页。今天,雷州半岛仍然建有纪念陈文玉的雷祖祠,地点位于今雷州市西南5公里郊区的白沙镇,它是在唐贞观16年(642)建立的雷神庙的基础上扩建而成的,由正殿、偏殿和后殿组成:正殿供奉的是一位身穿官袍的士大夫形象的雷祖陈文玉,雷州半岛所有姓陈的宗族皆视其为自己的祖先;偏殿是其他姓氏的老百姓祭雷神的地方,供奉着一位以兽形面貌出现的蓝面鸟嘴、高举雷斧的雷公;后殿还供奉着据说是雷祖陈文玉的三位姐姐的神主牌。可见,自唐宋以来,该地区就逐渐形成了一套以雷公为中心的神明祭祀和以雷祖陈文玉为祖先建构的家族血缘祭祀系统。正史不见陈文玉的记载,学术界一般认为,其原型可能是唐贞观年间的雷州土著酋首陈元。(26)张应斌:《雷州雷神神话的历史真相》,《嘉应学院学报》2013年第4期。所以,这种神祖叠合的现象被学术界视为民间信仰走向“标准化(正统化)”(27)民间信仰“标准化”的概念是历史人类学家用于解释中国文化大一统的研究范式。该范式认为,中国宗教纷繁复杂的背后存在一致性,国家权力在向地方渗透过程中通过册封民间信仰增强政权的合法性,地方精英需要借助国家权力表达正统身份,从而实现中国文化一致性与多样性的有机统合。见徐天基《帝制晚期中国文化的研究框架与范式》,《世界宗教研究》2013年第6期。的结果。具体而言,是唐宋以后,在理学教化地方社会大背景下,被汉化的南越土著有了类似汉族那样的“宗族”观念,为表达正统身份在原有的雷神信仰基础上打造出了一位符合儒家正统伦理的英雄祖先。(28)贺喜:《亦神亦祖:粤西南信仰构建的社会史》,北京:生活·读书·新知三联书店2011年,第96-148页。复查历史,隋唐的确是雷州半岛沐浴汉文化的高峰,《古今图书集成》载其“在汉晋之时尚仍蛮俗,自隋唐以后,渐袭华风,休明之化,沦洽于兹,椎跣变为冠裳,侏离化为弦诵。”(29)(清)陈梦雷:《古今图书集成》(第168册)《方舆汇编·职方典》第一三五七卷“高州府部”,北京:中华书局(影印本)1934年,第4页。正史收录了推动该地区土汉融合做出重大贡献的女蛮酋冼英与高凉(今广东茂名市)太守冯宝联姻的故事,其结果是“南蛮杂类……皆列为郡县,同之齐人,不复详载。”(30)(唐)魏征:《隋书》卷八十二“列传第四十七·南蛮”,北京:中华书局1973年,第1831页。由此可知,雷祖陈文玉的形成只是土著汉化潮流中土著精英进行礼仪改革呈现的典型个案。那么,雷州半岛的土著为什么会以雷为图腾建构自己的族群边界?除了本身信仰雷神以外,最重要的恐怕是受神道设教的中央王朝对雷神册封的推动。据史料记载,自唐贞观16年起,朝廷就开始册封雷州半岛的雷神,直到清代,次数多达14次(见下表)(31)何天杰:《论雷祖的诞生及其文化价值》,《华南师范大学学报》2008年第6期。。

序号加封年代封号1唐贞观十六年(642)雷震王2乾化元年(911)雷霆护国显应王3大有十三年(940)灵震王4开宝二年(969)灵震显明昭德王5开宝三年(970)灵明昭德王6熙宁九年(1076)威德王7绍兴三十一年(1161)显震王8乾道三年(1167)威德昭显王9庆元三年(1197)威德昭显广佑王10淳佑十一年(1251)威德昭显普济王11德佑元年(1275)威德英灵昭顺广佑普济王12泰定二年(1325)神威刚应光化昭德王13乾隆十九年(1754)宣威布德之神14乾隆六十年(1795)康济宣威布德之神

中央王朝对雷神的册封,使雷神具有了“正统”的隐喻,随着编户齐民的推进,自然促使那些认同王朝而为表达正统身份的土著趋之若鹜,因此,“雷种”并非仅仅指陈氏一族,而是指那些原本就信仰雷神并被“王化”有了“宗族”观念而表达正统身份的南蛮。按史料记载,北部湾一带的“蛮”人,东汉至唐代的文献将他们记为“俚人”。(32)《太平御览》卷七八五引“南州异物志”:“广州南有贼曰俚,此贼在广州之南,苍梧、郁林、合浦、宁浦、高凉五郡中央,地方数千里。”见(北宋)李昉、李穆、徐铉《太平御览》(第七册)卷七八五“俚”,孙雍长,熊毓兰校点,石家庄:河北教育出版社1994年,第319页。如此一来,黎母传说所具有的真正含义就是,在黎族的祖源记忆当中,其祖先应该是出自以“蛇”为代表的海南岛土著(骆越)和以“雷”为代表的北部湾一带被王化的俚人的融合。当然,这只是一种推论,它能否成立,还需进一步有赖于史料的证明。

三、化外的“蛇种”与化内的“雷种”

耐人寻味的是,海南岛流行的黎母传说和雷州半岛流行的雷祖传说几乎是在同一时间出现的,这种现象绝非巧合——海南岛虽然在地理上孤悬海外,但隋代以后,已正式纳入中央王朝管理。史料记载,隋高祖赐冼夫人临振县汤沐邑(位于今海南省三亚市——引者注)一千五百户。(33)(唐)魏征:《隋书》卷八十“列传第四十五·列女”,北京:中华书局1973年,第1803页。因此,就隋唐雷州半岛所发生的汉化变革而言,海南岛对接了这股文化冲击的余波。对于这一现象,罗香林在20世纪30年代考察黎族族源时或许已经注意到,他说:“雷州半岛与海南岛,昔时同为黎人之地,故二地风俗习惯颇为相同。海南岛黎人自谓上世母系由雷摄蛇卵所出,似其种人初以龙蛇一类水族为图腾祖,而其后以环境转变,乃改以雷兽为图腾祖。图腾虽改,而种人系统则仍相同。”(34)罗香林:《海南岛黎人源出越族考》,载《青年中国季刊》1939创刊号。可惜的是,罗氏当年并未能指出是什么样的环境转变,我们不妨将雷州半岛流传的雷祖传说和海南岛流传的黎母传说进行对比,看看两地在文化上的联动。

首先,在雷祖传说中,雷的形象经历了一个从女到男的角色转换,《投荒杂录》第一次记载雷州半岛的雷祖传说,提到“雷”曾经“就于儿所,似若乳哺者”,很显然还带有女性的气质,但随着理学向地方社会的渗透,以父系血缘关系建构起来的雷祖崇拜形成以后,雷的形象也由最初的女性变成了男性。按照迪尔凯姆关于宗教来源于“社会事实”的观点(35)[法]迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,狄玉明译,北京:商务印书馆2011年,第33页。,那么,是不是意味着“雷种”的社会面貌经历了一个从母系向父系过渡的时期?毕竟在唐宋之前,生活在这一带的“俚”人带有浓厚的母系文化色彩已被众多史料证实。(36)《黎族简史》编写组:《黎族简史》,北京:民族出版社2009年,第23-26页。这一推论也可以与黎母传说相互印证——雷祖传说叙述了雷破卵诞生雷祖陈文玉,是男性,而黎母传说则认为雷破卵诞生的是女性黎母,这种传说的叙述逻辑与陈氏宗族自宋以后完成了由母系向父系的完全转变,和海南岛大部分黎族直到解放以后在很长一段时间还带有浓厚的母系文化遗风的事实完全对应。因此,我们不能把陈文玉和黎母视为单独的某个人,其实二者都只是一个文化符号,代表的是两个族群的文化面貌。

其次,关于蛇卵的问题,在雷祖传说从始至终都没有发现,实际上有关黎族族源的传说不仅在海南岛流行,在北部湾一带也流行,高明强先生曾于20世纪80年代在雷州半岛收集过黎族族源的传说,该地区流行的普遍说法是:雷神把怪蚕带到荒岛,蚕生姑娘雷女,与男子结合,生后代“雷人”,又称“黎人”。(37)高明强:《创世神话与传说》,北京:三联书店1988年,第125页。也就是说,在雷州半岛地区流传的无论是雷祖传说还是黎母传说,雷公的角色非常稳定,但不见蛇的形象。相反,海南岛流传的黎母传说里面蛇的形象却很稳定,但一些地区的版本缺少雷公的形象,如清代王云清讲述的版本曰:“上世琼地无人,会有大蛇于黎婺峰竞生一女。生而能行,采食花果。及长,有交趾人入山采香木,见女而悦之,遂作夫妻焉。”(38)(清)王云清:《儋县志初集》,海南地方文献丛书编纂委员会汇编《海南地方志丛刊》,海口:海南出版社2004年,第1225页。这与我们在前文分析的“蛇种”是海南岛的土著,“雷公”来自交趾,这一观点在逻辑上可以对应。最后,还有一点值得注意的是,今天雷州半岛的雷祖祠建筑设计——在雷祖祠正殿的背后设置有一个后殿,这里摆放着据说是陈文玉的姐姐的神主牌。换句话说,陈氏宗族供奉的对象除了雷祖陈文玉以外,还供奉着陈文玉的姐姐。根据当地的民间传说,是因为姐姐用奶水把陈文玉哺育成人的,显然,姐姐仍然保留有母亲的形象,这应该是陈氏宗族从母系社会转变为父系社会以后(雷公从女性完全转化成男性以后)的叙述方式。但是这一祭祀现象不符合汉族的祖先祭祀规则,因为汉族是一个以父系血缘为纽带建立起来的宗法社会,女性不被认可为“同宗”的人,所以合理的推测是,此现象来自于母系社会的遗风。令人惊讶的是,海南岛黎族流传的纹面传说恰恰可以呼应这一点。该传说谈到远古时期,地球发洪水淹死了所有的人,一对兄妹坐在葫芦漂到了海南岛,为了繁衍后代,妹妹在雷公的指点下把自己的脸刻花,让哥哥认不出自己再次结婚繁衍人类。(39)林冠群:《勾花的传说》,《民族研究》1981年第3期。以往我们单独看这个传说,认为它是黎族过去存在血缘婚的反映,但是假如把这传说和雷州半岛陈氏宗族的祭祀原则结合起来看,它还透露出了海南岛黎族存在跨海迁移的历史记忆,有趣的地方是把脸刻花的是妹妹而非哥哥。正如前文所指,黎母传说中的“蛇种”代表海南岛的土著,属于女性的形象,而“雷种”代表北部湾一带的“交趾蛮”,属于男性形象,那么,妹妹把脸刻花而非哥哥这一点与黎族存在纹面习俗和雷州半岛的陈氏宗族没有纹面的习俗无疑是高度契合的,结合雷州半岛陈氏宗族祭祀姑婆的风俗与海南岛黎族流行的兄妹纹面传说,其隐藏的事实可能是:同出一源的文化一支朝父系发展,一支跨海迁移融入其他氏族以后朝母系发展,乃至兄妹(刻花了脸)完全认不出对方了。

综上所述,海南岛的黎母传说和北部湾的雷祖传说在叙述的逻辑结构、故事情节、地望名字及其反映的族群文化面貌高度契合,达到惊人的吻合。如此一来,这些传说在唐宋以后流行起来,其真正所依托的社会事实是不是唐宋以后,南越的土著受来自中央王朝的理学教化,导致百越文化开始分化,分别朝着两个不同的方向行走?

四、海南岛的“生黎”与“熟黎”

事实的确如此!“黎”这个词作为一个族称出现在宋代,但是细心阅读宋代以后记载黎族的史料,一个很明显的特征是大多数文献并不是单独记叙黎族,而是把黎族分成“生黎”和“熟黎”并列在一起,正如王献军所指出的一样:“‘生黎’‘熟黎’这两个称谓词汇最早同时出现在宋代周去非的《岭外代答》一书中……此后这两个称谓词汇便频繁地出现在各类汉文史籍中,一直到清代。”(40)王献军:《黎族历史上的“生黎”与“熟黎”》,《海南大学学报》(人文社会科学版)2010年第1期。周去非在《岭外代答》载:“海南有黎母山,内为生黎,去州县远,不供赋役;外为熟黎,耕省地,供赋役。”(41)(宋)周去非:《岭外代答校注》,杨武泉校注,北京:中华书局1999年,第22页。《诸蕃志》亦曰:“黎,海南四郡岛上蛮也……去省地远者为生黎,近者为熟黎。”(42)(宋)赵汝适:《诸蕃志校释》,北京:中华书局1996年,第219-220页。清人屈大均在《广东新语》载:“黎有二种,五指山前居者为熟黎,山后为生黎。”(43)(清)屈大均:《广东新语》卷七“人语”,北京:中华书局1985年,第241页。这些记录表明“黎”自宋代作为族称出现之日起,内部就分化了。

这种分化首先表现在“生黎”和“熟黎”的人员构成上,关于“生黎”,《南裔异物志》谓:“生黎自古居琼崖之中者是也。”(44)(明·嘉靖)《广东通志》“琼州府”,洪寿祥主编、蒋志华点校,海口:海南出版社2006年,第510-511页。明代万历《广东通志》载:“生黎者,自古昔有此地,即有此人,皆崇山峻岭。”(45)(明·万历)《广东通志》(第三册)卷七0“外志五·俚户”,广州:广东省人民政府地方志办公室编2007年,第1518页。表明“生黎”是没有混入其他民族成份的居住在山地的海南岛土著。那么,“熟黎”又是哪些人呢?张延玉在《明史》中道:“熟黎之产,半为湖广福建之奸民亡命及南恩藤梧高化之征夫。”(46)(清)张廷玉:《明史》卷三百一十九“列传二百七·广西土司三·琼州府”,北京:中华书局1974年,第8277页。历史文献对“熟黎”最详实记载的要数万历《琼州府志》,曰:“熟黎,旧传本南、恩、藤、梧、高、化人,多王、符二姓,言语皆六处乡音,因从征至者,利其山水田地,占食其间,开险阻,置村峒……又多闽广亡命夹杂其中。”(47)(明·万历)《琼州府志》海黎志卷之八,北京:书目文献出版社1990年影印,第254页。据此得知,“熟黎”除了夹杂一些所谓的“奸民”以外,主体成分是来自藤州、梧州、恩平、高州、化州等地征讨海南岛的军队之后裔,该地域恰恰是黎母传说所谓的“交趾”。这一点并非孤证,史料提到的“征夫”也有据可查——宋代之前对海南移民而言规模最大的一次是发生在隋唐时雷州半岛的冼冯军队对海南的征伐,史料记载冼氏“抚循部众,压服诸越,信义结于遐迩,海南儋耳归附者千余峒。”(48)(唐)魏征:《隋书》卷八十“列传第四十五·列女”,北京:中华书局1973年,第1800页。《新唐书》又载,冼氏之孙冯盎率部众五万余人助唐高祖平定番禺、苍梧和朱崖之乱。(49)(北宋)宋祁、欧阳修、范镇、吕夏卿:《新唐书》卷一百一十“列传第三十五·诸夷蕃将”,北京:中华书局1975年,第4112页。历史文献对冼冯家族领导的俚人在海南岛活动记载最详实的是唐代出使日本的鉴真和尚及其首徒思托所攒的《东征传》,鉴真和尚及其首徒思托于唐天宝七年 (748年)七月第五次从扬州启程东渡日本的时候遇台风,漂至海南岛,在今陵水、万宁一带登陆,他描绘了冯冼军队的人数——“万安州(郡)……冯若芳大首领所占有的奴隶之多,不以人头数计算,而是以奴隶的住地表示。据和尚们记录,冯若芳的奴隶住地,分布在东西五日行程,南北也要走三天的范围内……在崖州……冯崇债下令他的奴隶每人献一巨木,据说所进贡的木料除充建寺外,鉴真还用所余之木建造丈六高的释迎牟尼佛像。”(50)转引自潘雄《试证古俚人后裔——加茂黎》,《广东民族学院学报》1983年第2期。由此可见,入岛的俚人数量非常庞大。学者陈铭枢在《海南岛志》中估计,唐代以前迁入本岛的汉裔人口约二万人,入唐以后增至七万人。(51)陈铭枢:《海南岛志》,神州国光社,中华民国二十二年,第61页。这与《新唐书》记载的冯盎率部众五万征讨朱崖相吻合,可知彼时入琼的所谓“汉人”大多数是被汉化的俚人,宋人周去非在《岭外代答》中提到“熟黎半能汉语”(52)(宋)周去非:《岭外代答校注》,杨武泉校注,北京:中华书局1999年,第71页。,亦可印证这一点。

如此一来,假如我们关注“诸信仰彼此之间的关系和信仰与其他社会事实之间的关系”(53)[英]埃文思-普理查德:《原始宗教理论》,孙尚扬译,北京:商务印书馆2001年,第20页。,那么“蛇卵”与“雷公”在文化上的隐喻显然对应的是“生黎”与“熟黎”。不可否认,历代王朝将少数民族化分成“生”与“熟”是以汉文化为“正统”而搭建的“中华”文明之大一统的“天下”体系之内看待周边异民族的一种方式,所谓“生”的异民族,就是野蛮、不驯服的“他者”;而“熟”的异民族,就是愿意接受汉文化、或归顺中央王朝统治的“他者”。(54)周星:《古代汉文化对周边异民族的“生/熟”分类》,《民族研究》2017年第1期。由于生黎主要由海南岛的土著构成,熟黎的构成主要来源于北部湾一带的被王化的俚人,这种分类与我们在前文所说的蛇种属于“化外”的,而雷种属于“化内”的,无疑是相互印证的,不妨再从二者所处的地理位置的现存文物来讨论。《古今图书集成》曾对宋代海南族群的分布有详细记录——“州县卫所等衙门皆沿边海,百里之外为熟黎,熟黎以里为生黎,盘锯黎婺崇山之中。”(55)(清)陈梦雷:《古今图书集成》(第170册)“方舆汇编·职方典第一三九二卷·广东黎人歧人部艺文·议黎奏稿”,北京:中华书局(影印本)1934年,第38页。也就是说,以海南岛中南部的黎母山为中心,形成了海南岛由里而外的“生黎”—“熟黎”—省民(汉族)三级圈层族群分布结构。(56)唐启翠:《族群利益与边界政治——海南熟黎研究》,《海南大学学报》(人文社会科学版)2011年第5期。2013年,海南省海口市冼夫人文化学会对分布在海南岛的冼夫人庙宇进行了普查,结果发现,冼夫人庙宇分布于全岛11个县,共262座,覆盖村庄2000个,从分布的地域来看,基本集中在岛中部黎母山外围的沿海县市海口、文昌、临高、儋州、屯昌、定安以及琼海。(57)苏庆明:《海南民间冼庙图谱》,《海南日报》2015年1月12日第10版。这些地区的村庄在每年春节期间都举行游神活动,俗称“军坡节”,据说是纪念冼夫人出征而来。而各村落过“军坡节”的时间有差异,按民间的说法,是因为当年冼夫人出征到本村的实际到达时间不同造成的。该节日模仿冼夫人出征的阅兵仪式,其中夹杂着过火山、爬刀梯,穿银仗等百越族的习俗。类似的节日与活动在今天也上演于北部湾如钦州、湛江、茂名一带,当地老百姓称为“年例”。但岛的中南部近距离环绕黎母山的几个县如琼中、保亭、乐东、昌江等,目前仍然是黎族聚居区,也即历史上的“生黎”区,至今未发现冼夫人的庙宇,证明了构成“熟黎”的主要人员确实来自属冼冯家族的军队。与此相对应的是,海南岛迄今为止出土的时间为汉至唐代的19面铜鼓。(58)曹量、王育龙:《海南岛发现古代铜鼓述略》,《海南师范大学学报》2015年第4期。“主要分布于海南岛周边的沿海地带,由琼北地区向东西两侧延伸,最南不超过东线的陵水、西线的东方两市县……中南部山区以及最南部的三亚市境内,至今没有铜鼓的发现。”(59)曹量、王育龙:《海南岛发现古代铜鼓述略》。很显然,铜鼓的分布区域与文献记载的“熟黎”区域基本重叠,与冼夫人庙宇在海南分布的区域也基本重叠,鉴于海南岛出土的铜鼓比较少,古史也没有海南铜矿开采的记录,岛上至今也未出土青铜冶炼业遗址,所以这些铜鼓应是由外部传入的,其类型以“北流型”居多,辅以“灵山型”和“石寨山型”,可以证明,“熟黎”是由北部湾一带迁入海南岛沿海地区的。铜鼓是北部湾一带的俚人行军打仗所使用的器物,《隋书》就曾记载岭南俚人“欲相攻击,则鸣鼓,到者如云。”(60)(唐)魏征:《隋书》卷三十一“志第二十六·地理下”,北京:中华书局1973年,第888页。再次说明他们的确是以“征夫”的身份来到海南岛的。除此之外,我们还应该注意的是,正如本文第二节所述,铜鼓明显还与俚人崇雷的精神信仰有关,不仅体现在“北流型”“灵山型”和“石寨山型”的铜鼓鼓身布满云雷纹的纹饰,事实上,在中国传统文化语境里面,“鼓”是通“雷”的,《山海经·海内东经》就有所谓“鼓其腹而雷”的说法,《河图帝通纪》也说:“雷,天地之鼓也。”(61)安居香山、中村璋八:《纬书集成·河图帝通纪》,石家庄:河北人民出版社1994年,第1167页。

相反,在“生黎”区,如前文所提到乐东县志仲区保难乡的董姓黎族,三亚市高峰区台楼乡的黄姓黎族,槟榔乡的“俘黎”中王姓黎族,但凡只认同“蛇”为祖先的,并不存在雷神崇拜。换句话说,黎族的雷公信仰并非起源于本土,其中一条有力的旁证是,那些与黎族生活在同一环境下的其他民族,譬如海南省保亭黎族苗族自治县的苗族都没有产生对雷神的崇拜。20世纪50年代的民族学调查资料显示,在历史上的生黎区,黎族并不把雷公称为雷神,而是将雷公称为“雷公鬼”。(62)韩伯泉:《论黎族神话里的雷公》,《学术论坛》1985年第8期。对于这种现象,美国人类学家武雅士曾精辟地分析道,神和祖先象征着社会对它的成员的内在包括力(inclusion)和内化力(interiorizing);而鬼象征着社会的排斥力(exclusion)和外化(externalization)。(63)Stephan Feuchtwang,“Domestic and Communal Worship in Taiwan”,inThe Religion and Ritual in Chinese Society,ed.Arthur P.Wolf(California:Standford University Press,1974),105-130.这些地区民间普遍流传着“天上怕雷公,地下怕禁公”的谚语,“禁公”,指的是在人间实行巫术害人的人,在黎族社会是不待见的。“生黎”社会对雷公的害怕与排斥显然与他们在身份上属于化外的“蛇种”有关,由于隐喻“熟黎”的“雷公”之主体成分由征讨海南岛的军人构成,他们崇尚武力,在历史上曾经“迫掠土黎”(64)钟元棣、张雋:《光绪崖州志》,海口:海南出版社2006年,第329页。,这种社会事实正是造成生黎害怕雷公的原因。现今安放于海南儋州市中和镇宁济庙内的“九峒黎首石雕象”形象地表明了这一点。宁济庙建于唐末,是海南最早建立的纪念冼夫人的庙宇,在宁济庙的冼夫人塑像面前安放有九座象征海南本地黎峒峒首的石雕,皆面向冼夫人的塑像跪伏,其中居中的石雕双手缚于身后,其左右四座呈戴枷状。由此可见,黎母传说中提到的“雷公”和“蛇卵”在逻辑上与黎族内部存在“熟黎”与“生黎”的分化是完全对应的。

五、结论

至此,海南岛黎族始祖传说中“雷公”与“蛇卵”有了确切的释义——它们是不同文化符号的隐喻,“蛇卵”指的是自古以来生活在海南岛的土著,他们是史书所谓南越的一支;“雷公”则是唐宋以后理学教化地方社会大背景下,南越一带以“雷”为图腾凝聚起来的“王化”并有了宗族观念的南迁海南岛的俚人。在历史的长河中,海峡两岸的土著文化与汉文化持续互动,而唐宋王朝开启南方土著的礼仪改革将这种互动推向高峰,由此形成黎族正是该传说流行的底本。需要说明的是,我们说“蛇种”与“雷种”融合成为黎族,并不排斥黎族的族源构成还有其他成份,本文仅仅是解析这个土著性传说中“蛇卵”与“雷”所具有的隐喻。但该传说在黎族民间的流传度之高,影响度之广,说明了以“蛇”为代表的海南岛土著和以“雷”所代表的汉化的俚人之融合的确是构成黎族的主要来源,对于这一点,我们仍然可以从考古学、生物遗传学和神话学的研究成果获得佐证和支持。

就目前学术界对海南岛考古的成果来看,其史前文化非常古老,如前文所提到的海南昌江钱铁洞遗址距今2万年,考古专家曾在该遗址第一次挖掘出用砾石单面加工而成的舌状尖形态的尖刃类重型工具——手镐,它是整个中国华南地区旧石器时代早期与中期的重要石器类型,说明了它与华南地区的同类文化有直接的联系。(65)黄兆雪、李超荣、李浩、何国俊、韩飞、王明忠、李钊、王邦义:《海南省昌江县钱铁洞旧石器时代洞穴遗址》,董为编《第十三届中国古脊椎动物学学术年会论文集》,第249-254页。1992年,海南岛出土距今10642年左右的三亚落笔洞遗址,遗址中的文化遗物有大量的螺壳属于晚期智人的人类牙齿和锤击法单面打击加工的石器,其文化内涵被证明与广西柳州白莲洞的上层、大龙潭鲤鱼嘴、来宾盖头洞、广东封开黄岩洞以及阳春独石仔的文化遗址非常接近。(66)郝思德、王大新、孙建平、黄万波、顾玉柃:《海南“三亚人”遗址1992年发掘报告》,《人类学学报》1994年第2期。表明了自古以来海南岛与北部湾就属于一个大的文化系统,故《史记·货殖列传》说:“九疑,仓梧以南至儋耳者,与江南大同俗。”(67)司马迁:《史记》卷一二九“货殖列传·第六十九”,北京:中华书局1959年,第3268页。此谓“仓梧”,即今天广西的梧州。“儋耳”,时为汉武帝元封元年(公元前110年)在海南岛设立的郡县。(68)《汉书》载:“初,武帝征南越,元封元年立儋耳、珠崖郡,皆在南方海中洲居,广袤可千里,合十六县,户二万三千余。”班固:《汉书》卷六十四下“严朱吾丘主父徐严终王贾传第三十四下”,北京:中华书局1962年,第2830页。但是人类社会迈入新时器时代以后,海南岛的史前文化与北部湾一带就出现了——在海南岛发现的新石器时代遗址中,出土的陶器有罐、夔、击、豆、鼎等,绝大部分属夹砂粗红陶,少量几何印纹硬陶,这些陶器的火候一般比广东大陆的要稍高。(69)广东省博物馆:《广东省海南岛原始文化遗址》,《考古学报》1960年第2期。出土的石器以有肩的比较普遍,锛比斧多,有肩石铲较多见,这些石器大多数属于磨光的比较进步的类型,其初级型或原始型则最早发现于大陆东南沿海地区。(70)林惠祥:《中国东南区新石器文化特征之一:有段石锛》,《考古学报》1958年第3期。说明迟至新石器时代以来,海南岛的社会发育程度较慢,开始有了接受大陆文化余波的传统,而有文字的历史以来,这种趋势变得越来越强。与考古成果相互呼应的是生物遗传学的研究,2004年国家自然科学基金支持的“中国海南岛黎族五个支系 Y 染色体多态性研究”课题采用pcr-rplf和geno-typing法分析单核苷酸多态位点的多态性位点组成的单倍型在黎族五个支系人群中的分布情况,结果发现黎族五个支系与起源于骆越的壮族、布依族、水族和侗族都存在高比率的O*-175单倍型,证明他们同出一源。(71)孙元田、杨波、区彩莹、陈路、苏振宇、李冬娜:《Y-染色体单核苷酸多态性对中国黎族起源的研究》,《中国热带医学》2007年第9期。又,20世纪80年代,体质人类学者工作者在海南岛黎族地区采取黎族的15项头面部测量性特征与其他民族进行比较,结果是“黎族与广西汉族最接近”。(72)张振标、张建军:《海南岛黎族体质特征之研究》,《人类学学报》1982年第1期。充分说明了琼州海峡两岸土著文化与汉文化的互动与交融是促使黎族形成的重要条件。

毫无疑问,黎母传说是一个多元文化交流的经典个案,它生动诠释了“少数民族离不开汉族,汉族离不开少数民族,少数民族之间相互也离不开”的事实,说明了“民族是想象的共同体”(73)[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海:上海人民出版社2003年,第5页。。如果说它对于少数民族起源研究上的预示有什么贡献的话,那就是在新时期探索少数民族族源这一问题时应超越传统基于生物血缘基础上的民族实体论,摒弃“汉族/少数民族”的二元分类思维,这对于新时代筑牢中华民族共同体意识无疑具有积极的意义。