明清时期五通神信仰的空间分布及信仰群体研究

2021-07-23李宛荫

李宛荫

韩森在《变迁之神——南宋时期的民间信仰》一书中考察了五通神在1100年、1150年、1200年、1250年以及1275年祠庙分布的情形,并进一步指出到1275年,共有35座五显庙。”(1)[美]韩森:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,包伟民译,杭州:浙江人民出版社1999年,第131页。由于韩氏研究主要集中于南宋,对明清时期的分布情况未做考察。因此,笔者在此基础上,根据现存的中国地方志文献对明清五通神祠庙的分布情况进行了粗略统计。

一、空间分布情况

五通神信仰自产生后,便不断向外传播。据笔者统计,五通神在明清时期,分布于全国25个省(直辖市)(2)数据来源:刘俊文编纂《中国方志库》,由于分布的广泛性、记载的不全面、信仰的变迁、名称的混淆,本文仅作粗略统计。,包括吉林、辽宁、河北、北京、河南、山东、山西、陕西、甘肃、江苏、上海、浙江、江西、安徽、湖北、湖南、福建、广东、广西、贵州、云南、四川、重庆、海南、台湾(3)据杨晓基考证:全台湾就有五通宫五十多座,香火鼎盛,常常有台湾乡亲组团回来参拜,祈求福祉。见杨晓基《五通探疑》,厦门市区划地名办公室编《厦门市行政区划与地名学研究会学术研讨会论文集(2004-2005年度)》,2006年,第5页。。由此可见,五通神已由一位地方性土神发展成区域性神灵,甚至遍及全国。(见图1)

图1 明清时期五通神祠庙分布图

另外从五通神信仰的分布密度看,其主要分布于东南地区,如福建、安徽、湖南、江西、广东等地,其中在福建分布于42个县,安徽41个县,湖南39个县,江西37个县,广东37个县,5省共占整个分布的一半以上。这主要基于以下几点原因:

其一,这些地区都存在崇信巫鬼淫神的传统。以湖南为例,据道光《永州府志》记载:“淫祭尤多,乡村立庙奉神,以主一方之祸福,祠宇相望,祈福之事咸诣焉。……如五通神、孙悟空、三伯公之类不可枚举。”(4)(清)隆庆修、宗绩辰纂:道光《永州府志一》卷5上“风俗志”,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第43册,南京:江苏古籍出版社2002年,第370页。福建,《宋史·地理志》载:“福建路,盖古闽越之地。其地东南际海,西北多峻岭抵江。……其俗信鬼尚祀,重浮屠之教,与江南、二淛(浙)略同”。(5)(元)脱脱等:《宋史》卷89“地理五”,北京:中华书局1997年,第594页。广东,嘉靖《德庆州志》载:“忠穆祠,祀宋刺史曹觐也,旧在城北二里,岁久倾废。嘉靖二年,知县潘海请于提学魏公校毁五通庙,改为之。”(6)(明)陆舜臣:《(嘉靖)德庆州志》,明嘉靖刻本,卷十一“秩祀”,第14页。虽在此处并未提到崇信鬼神的风俗,但通过毁淫祠的举动,仍说明当时此地崇信巫鬼淫神风气之重。

其二,或许与东南地区重商重利的传统和风俗有关。五通神兼具财神的神通,甚至一度与五路财神杂糅,使东南地区崇信五通神之风日盛。广东,“吴川则邑滨巨海,人性悍健多嚣讼,而信巫謟鬼神,而重利者也。”(7)(明)戴璟主修:《广东通志初稿》卷18“风俗”,广州:广东省地方史志办公室謄印2003年,第338页。福建,“小民舍轻利而趋重利,故逐末易而务本难。”(8)(清)陈寿祺等:乾隆《福建通志一》卷首2“诏谕”,台北:华文书局1968年,第73页。安徽,“在昔民风朴实,俗尚勤俭,信巫而謟神,重利而薄德。”(9)(明)柳瑛纂修:《(成化)中都志》,明弘治刻本,卷一“建置沿革”,第33页。不仅东南地区,全国很多地方都祭祀五通,五通的神格特征也不断地域化。如苏州五通神信仰往往与佛教关系密切,福州五通神信仰与瘟神五帝信仰联系紧密,而北京五通神信仰通常以财神五路的形象出现。这些都可以视为五通神信仰的变通形式,这与神灵信仰本土化、地域化发展以及社会变迁中神灵的自身适应性不无关系。

其三,可能与当时东南地区的商人传播有关。韩森曾提出祠祀沿水陆分布的特征主要源于商人们的推动,“在两宋时期,商人们沿着水路越走越远,不管走到哪里,他们都为自己的神祗修建祠庙,宣扬他们的灵迹。”(10)[美]韩森:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,第138页。唐力行在研究明清以来苏徽两地民间信仰的互动时,亦强调徽州商人传播信仰的原因及其重要性。“徽商之所以会把它带出徽州,其最初是为了借助它的神力保佑商旅安全。”(11)唐力行:《明清以来苏州、徽州的区域互动与江南社会的变迁》,《史林》2004年第2期。可见,五通神分布的不断外延,以东南地区为中心呈辐射状分布的趋势,或许与当时商人的推动密切相关。

其四,东南地区信仰群体的功利性需要也是其分布不断扩散的原因。信仰群体包括专业的巫觋僧道群体、接受传统儒家文化熏陶的士绅群体以及最广泛也是最虔诚的普通信众。他们出于自身的利益诉求,通过与神灵沟通、修建祠庙、虔诚膜拜等方式,将希望寄托在五通神身上,祈盼可以传播信仰、整饬地方、早登仕途、庇佑子孙。

总之,由于受到崇信巫鬼淫神的环境影响、重商重利的实用主义追求、商人传播家乡信仰的推动、信仰群体有求必应的功利性驱使,五通神信仰得以在全国范围内普遍流传。同时,五通神也由最初的一位婺源土神,发展成了涉及25个省的全国性神灵。

二、区域差异比较

五通神在全国各地的神格形象不尽相同。作为祖庭的婺源五通神信仰,与道教之间的联系密切。从神系统中的神灵被道教张天师敕封,如弘治《徽州府志》载,胡检查被张天师封为检查将军,忠靖胡提点被三十八代天师张与材赐号忠靖灵远大师。(12)“胡检查,讳发,世居城北种德坊福泉井畔,颖悟过人,入庙事神,远游募化,灵迹昭著,殁随庙食,张天师封为检查将军。”“忠靖胡提点,名德胜,乃检查之子,生而神异,长有慧性,……三十八代天师张与材赐号忠靖灵远大师,胡提点赐七星剑。元至正间,镇南王奏封忠靖灵应护国胡总管,其剑犹在。”见(明)彭泽、汪舜民纂修:弘治《徽州府志》卷5“祀典·祠庙”,《天一阁藏明代方志选刊》,上海:上海古籍书店1981年,第667页。另外,道士群体积极参与婺源五通庙的营建工作。据《三教搜神大全》记载:唐光启二年(886)(13)另一则记载将婺源五显信仰的起源追溯到唐贞观元年(627)。参见(明)彭泽、汪舜民纂修:弘治《徽州府志》卷5“祀典·祠庙”,《天一阁藏明代方志选刊》,第653页。的某天,红光烛天,天色异常,五位神人从天而降,落于徽州婺源城北邑民王喻(或王瑜)园中。……邑人便择风水宝地建立庙宇,还肖像于其中,虔诚的敬奉神灵。(14)佚名:《绘图三教源流搜神大全》(外二种),上海:上海古籍出版社1990年,第65页。“王瑜,号双枋,元泰定二年,封大唐开山凝神体道居士。”(15)(明)彭泽修:《明代方志选(一)·徽州府志》卷5“祀典·祠庙”,台北:学生书局1965年,第177页。又“绩溪县,五显王行祠:旧在县西,宋开禧初,道士项训一改,创于徽溪桥头,为屋二百楹,元至元丙子燬于兵,后创殿三间。”(16)(明)彭泽修:《明代方志选(一)·徽州府志》卷5“祀典·祠庙”,第180页。民间庙宇依靠道教的扶持不断壮大,道教也通过吸收民间祠庙不断世俗化。此外,婺源五通神的祖庙地位,以及“有求必应”的灵异现象让崇祀者趋之若鹜,庙会活动盛况空前。每年夏初,崇祀者以祈福会而集于婺源灵顺庙,“上穷荆越,下极扬吴,御舟塞川,重雾翳陌”。(17)(元)吴师道:《礼部集》卷12《婺源州灵顺庙新建昭敬楼记》,景印文渊阁《四库全书》第1212册,台北:商务印书馆2008年,第152页。

苏州五通神信仰主要表现为与佛教融合。佛教在传播和五通神祠庙营建中发挥了重要作用。首先,明代苏州府城内的三座五通祠庙的建立都与佛教关系密切。其中两处建于佛寺内,一处与佛寺相邻。如“五显王祠,在府治东和丰坊内,祀婺源土神五显灵官,初名如意庵。”(18)曹允源、李根源纂:民国《吴县志(一)》卷33“坛庙祠宇一”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第11册,南京:江苏古籍出版社1991年,第509页。“灵官庙,初名上善庵,在胥门内朱家园,宋建炎间建,嘉定二年赐额万寿灵应行祠,明嘉靖初废。”(19)曹允源、李根源纂:民国《吴县志(一)》卷33“坛庙祠宇一”,第509页。“五通庙:在楞伽山上(20)楞伽山,一名上方山,在吴山东北,其顶有浮图,五通庙在其下。见(明)牛若麟纂修:崇祯《吴县志(一)》卷3“山”,《中国地方志集成·善本方志辑·第一编》第34册,南京:凤凰出版社2014年,第445页。,即祀五显灵官,宋咸淳间建庙于此山”(21)(明)牛若麟纂修:崇祯《吴县志(二)》卷21“祠庙”,《中国地方志集成·善本方志辑·第一编》第35册,第67页。其次,明代苏州府城内的五通祠庙的营建都有佛教僧侣的参与。如五显王祠在宋嘉泰间,由僧普智建。(22)(明)牛若麟纂修:崇祯《吴县志(二)》卷21“祠庙”,第65页。灵官庙在嘉熙间,由僧园明整修(23)(明)牛若麟纂修:崇祯《吴县志(二)》卷21“祠庙”,第66页。。另外,据现存的崇祯《吴县志》记载,僧人比丘、园明、正知、善己、行日、荣专、如海、净德在五通神庙宇的营建中都发挥了重要作用。(24)(明)牛若麟纂修:崇祯《吴县志(二)》卷21“祠庙”,第67页。此外,“康熙间,汤文正公抚吴,曾经奏毁。久而禁弛,僧人渐搭房屋,香火复盛,祈祷者又接踵于途矣。”(25)(清)毛祥麟撰:《墨余录》卷6“奸商通盗·淫祠”,毕万忱点校,上海:上海古籍出版社1985年,第97页。“道光四年复奉谕旨饬禁,十五年本部院陈臬兹土访闻,山麓宝积寺僧成镒私供三眼五通,并供五通之母称为太母,五通之舅称为马公,山顶楞伽寺僧传德亦私供太母。”(26)裕谦:《勉益斋续存稿》卷16“江苏·勒石永禁楞伽山五通淫祠示”,《清代诗文集汇编》第579册,上海:上海古籍出版社2010年,第688页。由此可见,在官方打压和禁毁的高压之下,僧人在苏州五通神信仰延续和发展中具有不可磨灭的功劳。

福州五通神信仰是以“五帝”信仰的面目出现。“五帝”信仰主要流行于闽台一带,是民间俗称的瘟神信仰。然而“五帝”信仰与“五通”信仰之间是既有区别又有联系的信仰体系。五帝与五通一样,都是亦正亦邪。一方面它惩恶扬善。据史料记载,福州一带有蛇精幻化的长柄鬼,为害一方,五帝知道后,与众兄弟商议,拯救黎民于危难,斩妖除魔,因误服毒水,面容丑陋,此后,百姓为颂扬五帝功德,故封五帝为惩恶神。(27)福州市民间文学集成编委会:《中国民间信仰故事集成·福建卷·福州市分卷·惩恶神五帝》,[加]宋怡明:《明清福建五帝信仰资料汇编》,香港:香港科技大学华南研究中心2006年,第115页。另一方面,它还降灾于民。乾隆《福州通志》载:“闽俗尚鬼多淫祠,每岁寒署之交染疾病者,辄传为瘟神五帝降灾”(28)(清)郝玉麟修、謝道承纂:乾隆《福建通志》卷29“名宦一”,清文渊阁四库全书本,第71页。于是,百姓倾其所有,杀猪宰羊,奔走若狂,“至市价腾踊,资产耗竭。”(29)(清)郝玉麟修、謝道承纂:乾隆《福建通志》卷29“名宦一”,第71页。福州知府迟维城痛陈其弊,厉行禁止,一改社会风气,维护社会稳定。(30)“维城痛惩其弊,力请大吏禁止折燬淫祠百十余所。”(清)郝玉麟修、謝道承纂:乾隆《福建通志》卷29“名宦一”,第71页。又(清)查慎行著:《敬业堂诗集(中)》卷25“福州太守毁淫祠歌”,周劭标点,上海:古籍出版社1986年,第696页。

综上所述,五通神区域差异明显,特色鲜明,具体原因表现在:

一是,名称混淆,五显、五通与五帝既有区别,又有联系。明清时期皆与五通混用,口耳误传,神格相似,有些演化为财神。在民众的视野中均将其视为具有超自然魔力的神圣,他们不加区分的予以膜拜,一方面是为了避祸求福,另一方面是为了寻找精神寄托,从而体现了民间信仰所具有的强烈功利性和实用性特征。

二是,自然环境影响。婺源多山地,“婺之壤则山踞八九,水与土逼处其间才一二耳。民之劳俭由斯,而以灵异产贤哲亦由斯也。”(31)(民国)葛韵芬修、江峰青纂:《(民国)重修婺源县志》,民国十四年(1925)刻本,卷四,第1页。另外,江南多水乡,“山地少而平原多,河流四达、土壤肥沃,故农产丰盛,以稻与丝为主。……交通以河道为主,四时通舟,大城镇间无有不通小轮者,村镇间无有不通民船者,真所谓江南水乡。”(32)(民国)李长传编:民国《江苏省地志》第4编“地方志”,《中国方志丛书·华中地方·第四七三号》,台北:成文出版社1983年,第281页。再加之江南湿热的气候环境,导致厉疾多发。而民众由于缺乏科学系统的医学知识,往往求助于超自然的神灵,希望借助神灵的魔力来避难求福,祛除疾疫。而五通即扮演了民众心目中这位无所不能的神人形象。光绪《重修奉贤县志》载“俗多淫祀五通神、顾先锋之类,乡村争严事之,病不务医,专事祈禳,里巫视鬼矢口妄语,闻者惑溺,小户之家尤甚。”(33)(清)韩佩金修、张文虎纂:光绪《重修奉贤县志》卷19“风土志·风俗”,《中国地方志集成·上海府县志辑》第9册,上海:上海书店出版社2010年,第1018页。

三是,社会环境影响。婺源与道教、苏州与佛教、福州与瘟神信仰联系紧密,皆由于长久以来地域文化的浸润和影响。如婺源很多名山大川皆与道教有渊源,如庐山、三清山、龙虎山(34)云波真人、飞霞道人等皆出自庐山、龙虎山。见(民国)葛韵芬修、江峰青纂:《(民国)重修婺源县志》,民国十四年(1925)刻本,卷四十九,第4、5页。等,都受到道教文化熏陶,折射到民间信仰中,表现为民间信仰与道教的相互交融。苏州“其俗信鬼神,好滛祀”(35)(明)卢熊纂修:洪武《苏州府志(一)》卷16“风俗”,《中国方志丛书·华中地方·第四三二号》,台北:成文出版社1983年,第621页。亦崇信佛教,佛寺林立,为百姓相约、祭奠亲友、忏悔之所。洪武《苏州府志》言“岁首即会于佛寺,请之岁懴亲友,有经岁不相面者,多于此时相见,或庆或吊络。”(36)(明)卢熊纂修:洪武《苏州府志(一)》卷16“风俗”,《中国方志丛书·华中地方·第四三二号》,第623页。福州“深山长林触岚气者多病死,巫因以神奸惑愚民,信鬼滛祀从来久矣”(37)(清)徐景熹修、鲁曾煜纂:乾隆《福州府志(一)》卷24“风俗”,《中国地方志集成·福建府县志辑》第1册,上海:上海书店出版社2000年,第504页。“当瘟疫之疾一起,即请邪神(38)这里所说的邪神包括五帝信仰。“万历庚寅辛卯间,吾郡瘟疫大作,家家奉祀五圣甚严。”见(清)徐景熹修、鲁曾煜纂:《(乾隆)福州府志》,乾隆十九年(1754)刊本,卷七十六,第20页。奉事于庭,惴惴然朝夕礼拜,许赛不己,幸而病愈,又令巫作法事,以纸糊船送之水际,船出人皆闭户避之。”(39)(清)徐景熹修、鲁曾煜纂:乾隆《福州府志(一)》卷24“风俗”,第505页。

三、信仰群体分析

儒、释、道三教不仅在中国传统社会中占有举足轻重的地位,而且为民间信仰的生存和发展提供了丰厚的土壤。五通神作为一种全国性的重要信仰现象,体现了儒释道三教合流(40)有关“三教合一”的说法,侯杰认为“三教合一的说法并不十分准确。因为儒教从未建立宗教制度、组织,虽含有某种宗教的因素,也不过是教化之教。况且,儒、释、道也没有达到完全合而为一的程度,只是它们都已经汇入中华文明体系中,彼此吸收思想养分。”见侯杰、范丽珠《中国民众宗教意识》,天津:天津人民出版社1994年,第49页。的信仰特色,这从其信仰群体的构成就可略见一斑。

(一)巫觋:五通与民众的沟通媒介

巫觋在江南地区是作为民间信仰与信众沟通的一种媒介而存在。一方面,他们为信众与鬼神的交流、沟通提供了帮助,另一方面,他们又加深了信众对鬼神的信仰、崇祀。因此在研究民间信仰时巫觋这个群体是不容忽视的。王健在研究苏松地区的民间信仰现象时就注意到了巫觋这一重要群体,并指出巫觋是信仰活动的核心群体。在很多情况下,他们不仅是神灵的创造者,而且在不同的场合下,他们通过对各类仪式的反复操演,更是不断强化着人们对神灵的心理认同。(41)参见王健《利害相关——明清以来江南苏松地区民间信仰研究》,上海:上海人民出版社2010年,第66-70页。同时,他还列举了五通神信仰在康熙年间屡禁不止的原因之一就是受到了所谓“侍茶筵者”的提倡。他这里所谓的“侍茶筵者”即作为灵媒的巫觋群体。

在江南地区,现存的大量史料中保留了较多的对巫觋这一群体的介绍。如《紫隄村志》记载:“乡俗患病信鬼喜祷,用道士曰觧星辰,用村巫曰献菩萨(巫俗称太保),巫又设神堂于家,凡疾病者亲党醵办牲醴帋帛香烛之属,诣堂聚拜,巫为化符卜笤判断吉凶,间亦有騐是名保福,礼毕,领病者喜魂归饮馔而散,更有为压胜欺众曰烧替身,弥属荒唐。近又有为关仙者,其人率多妇女至病者家,讬为其亡灵之言,大抵非由探听即为附鬼,妖言惑众,有识者尤宜深斥之。”(42)(清)汪永安原纂、侯承庆续纂、沈葵增补:《紫隄村志》卷2“风俗”,《中国地方志集成·乡镇志专辑》第1册,上海:上海书店出版社1992年,第238页。又《七宝镇小志》曰“俗信巫鬼重淫祀,患病用巫者(俗呼太保),祷神名献菩萨,或至病革,其亲邻辄醵办牲醴纸烛之属,诣神庙聚拜,巫为祈祝,是名保福,更有谬为欺众者曰捉生替代,荒唐已极,有识者必不为之。”(43)(清)顾传金纂:《七宝镇小志》卷1“风俗”,《中国地方志集成·乡镇志专辑》第1册,第350页。“巫固不禁而有干禁例,害人尤甚者,莫如师娘(俗呼双仙神),而近时更多,动辄令病家一同至松郡,照天侯庙祷告,曰分雪,彼则于中取利,轻则用巫者,甚则信口糊说,或云病者星宿不利,用道士禳星或云亾人讨荐,度用僧人超度而彼又于僧道处分其余资,病家信以为真,竭力为之,费以几十金,及至病卒,不起送终,不能尽礼,良可哀也,更可恶者有必须服药之症,漫云不必服药,迨至病急,虽遇良医,亦为束手,诬世害人,莫此为甚,而无如习俗之终不悟也。”(44)(清)顾传金纂:《七宝镇小志》卷1“风俗”,第350-351页。由此可见,民众在遇到疾病灾害时,首先想到的就是通过巫觋来与神灵沟通,从而消除病痛。而巫觋(太保和师娘)往往通过一些迷惑人的法术来赢取民众的信任,从而获取利益。

五通神也是这样一位受到民众顶礼膜拜,又为巫觋所利用的神灵。据民国时期的报纸记载:“苏人向有媚鬼之风,女巫跳神,事所恒见。石湖有上方山,供五通神。前清汤文正斌抚苏时,曾举而投之湖,并立碑永禁。讵人亡政息,不久而死灰复燃。并沪锡嘉杭女巫,亦以此为归宿地。每岁八月十八日,石湖看串月,即为上方山女巫烧香最盛之时。”(45)味腴:《论说:辟五通之谬》,《兴华》1918年第15期。又“其男巫女觋有师长师娘之号,又剏为画水、看香、买春、呌喜、待筵、立粧、寄粧、宣卷、走无常腹中关亡、游仙梦、借阴债、掇课筒各名目,被其惑者,疾病不敢延医,婚丧不能自主,惟以拜懺求神,为事倾家荡产以供,僧巫慾壑其间,暧昧情罪不堪。”(46)《王引才报沉五通神之痛快》,《真光月报》1929年28(4)期,第73、74版。正因为如此,在历史上曾经发生过“拆毁五通淫祠并禁师巫惑人”(47)(清)金吴澜修、朱成熙纂:光绪《昆新两县续修合志》卷1“风俗占候”,《中国方志丛书·华中地方·第一九号》,台北:成文出版社1970年,第35页。的情形。

(二)僧道:五通信仰的维护和传播者

除了巫觋群体积极参与其中外,代表佛道二教的僧侣、道士群体也积极投身五通神信仰的传播和发展当中。表面看似处于三个不同信仰系统中,往往存在着相互交叉和互通的成分。甚至在与国家正统意识发生冲突碰撞时,代表佛道二教的僧侣、道士们也不惜任何代价予以保护。正如王守恩所说:“民间信仰与佛教、道教势力、地位上的差异并不意味着它们之间有多少观念、活动上的对立。实际上,民间信仰与佛教、道教多有互相渗透和影响,存在着相与互利的关系。”(48)王守恩:《诸神与众生——清代、民国山西太谷的民间信仰与乡村社会》,北京:中国社会科学出版社2009年,第183页。下面试举一例予以说明。

“康熙二十四年汤文正公巡抚三吴时,奏明拆毁严禁。道光四年复奉谕旨饬禁,十五年本部院陈臬兹土访闻,山麓宝积寺僧成镒私供三眼五通,并供五通之母称为太母,五通之舅称为马公,山顶楞伽寺僧传德亦私供太母,捏称求财求子灵异非常,诳诱愚民烧香还愿,其男巫女觋有师长师娘之号,又剏为画水看香买春呌喜待筵立粧寄粧、宣卷、走无常腹中关亡游仙梦、借阴债、掇课筒各名目,被其惑者,疾病不敢延医,婚丧不能自主,惟以拜懺求神,为事倾家荡产以供,僧巫慾壑其间,暧昧情罪不堪,擢数业将寺僧成镒、传德等拏办如律,惟未及拆毁该寺,意谓妖由该僧非寺之咎耳,嗣本部院以忧去复来乃于道光十九年复访,得该寺僧叙源、德山等辄敢设立空龛,刷印五通太母马公等像,希图仍蹈前辙,亦经拏获治罪,念楞伽、宝积二寺,实为五通巢窟,此寺不除,此祟终不可绝,因谨具奏章请将高宗纯皇帝御书恭賫入城敬贮。”(49)裕谦:《勉益斋续存稿》卷16《江苏·勒石永禁楞伽山五通淫祠示》,《清代诗文集汇编》编纂委员会编《清代诗文集汇编》第579册,上海:上海古籍出版社2010年,第688页。另见(清)毛祥麟撰:《墨余录》卷6“奸商通盗·淫祠”,毕万忱点校,上海:上海古籍出版社1985年,第97页。

从以上记载中不难看出在国家三令九申拆毁五通淫祠时,僧人成镒、传德仍冒着被逮捕治罪的危险私自供奉三眼五通及其母、舅。在遭到法律制裁后,寺僧叙源、德山等仍设立空龛,刷印五通太母马公等像,这种敢公然有违政府法令的行为,不仅说明他们对五通神的信仰已达到痴狂的程度,而且也正如文中所说,他们可能是借民众信仰五通神烧香还愿来愚惑民众,换取钱财。

除了上面提到的一些积极抵制手段外,寺僧对五通神的供奉还常采取一种温和的方式,其主要表现就是修葺、重建和管理五通祠庙。如“灵顺行祠,俗称灵官庙,奉婺源土神五显灵官,在江南醋坊桥东,初建无考,明洪武十七年接待寺僧重建。”(50)(清)陈荀纕、倪师孟纂:乾隆《吴江县志》卷7“坛庙祠”,《中国方志丛书·华中地方·第一六三号》,台北:成文出版社1975年,第216页。五显庙,清顺治四年僧绍隆募资重修。(51)(民国)刘春堂修、吴寿宽纂:民国《高淳县志》卷14“寺观”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第34册,南京:江苏古籍出版社1991年,第205页。“庙之住持僧名中书。王县长(王引才)见五通像,问是何神?曰仙老爷,问何谓仙老爷?答:以系圣母所生。问圣母何在?曰在塔中。”(52)《王引才报沉五通神之痛快》,《真光月报》1929年28(4)期,第73、74版。等。

总之,僧侣通过私自供奉五通神和修建庙宇等方式来传达对五通神的敬畏之心和敬仰之情,这不仅是明清以来“三教合一”趋势不断民间化的结果,而且也带有强烈的功利色彩。朱海滨对此有过精辟的论述:“庙宇是某一地域社会的核心,祠庙信仰与当地的经济利益紧密结合在一起。对当地的商人及祠庙的管理者而言(巫师、道士、僧侣等),祠庙以及在那里举行的活动是他们的衣食所依。”(53)朱海滨:《祭祀政策与民间信仰变迁——近世浙江民间信仰研究》,上海:复旦大学出版社2008年,第12页。因此,寺僧借助崇祀民间神灵和修建庙宇来为自己赢得物质保证和民众的支持就不难理解了。

(三)士绅:在禁与不禁之间的矛盾群体

1.不禁:部分士绅群体对待五通神的态度

揆诸史籍,不难发现明清时期士绅在对待五通神信仰时,往往采取包容和理解的态度。不仅五通神的发源地江西婺源有相关的记载(54)“五显神莫知何所始,在徽之婺源吴楚闽粤之间皆祀之,累朝封号甚尊显。宋德祐元年,毁于寇。时里人汪元龙守乡郡,弟元奎为邑宰,复建之,施田若干亩奉时祀,曰景福庄。世祖既定天下,礼百神,奉香币致祭。至大四年,再毁,元奎之子佥广东肃政,廉访司事,良臣某路治中良垕首树正殿,众争献货币,门庑楼观庖库之属皆成焉,壮丽宏大甲于郡初。”参见(元)程钜夫《雪楼集》卷13“婺源山万寿灵顺五菩萨庙记”,景印文渊阁《四库全书》第1202册,台北:商务印书馆2008年,第170页。,而且以太湖流域为中心的江南地区也沿袭了这一传统。如“王渔洋谓吴俗有三好,斗马吊牌,喫河鲀鱼,敬五通神,虽士大夫不免。恨不得上方斩马剑,诛作俑者。”(55)(清)陈康祺:《郎潜纪闻初笔二笔三笔》卷5“吴俗三好”,晋石点校,上海:中华书局1984年,第103页。可见,五通神信仰之所以能广为流传,士大夫也起到了推波助澜的作用。又,“吴中淫祀,自狄梁公奏毁以后,种种复兴,其家崇户奉,乡城遍布者,莫如五圣祠,而最作威福,使缙绅士庶凛凛奉承,不敢稍有懈志者,莫如苏州之上方山五圣。”(56)(清)叶梦珠:《阅世编》卷4“宦迹一”(清代史料笔记丛刊),来新夏点校,上海:中华书局2007年,第110-113页。士绅因为惧怕五通神作祟危及其人身财产,也不得不对其恭敬有嘉,顶礼膜拜。此外,还有大量有关士绅营建五通神祠庙的记载。如“正统四年知府况钟修(57)(明)钱榖:《吴都文粹续集》卷16“况知府重建五显王行祠记”,景印文渊阁《四库全书》第1385册,台北:商务印书馆2008年,第418-419页。。万历间知府俞嘉言再修。康熙二十五年废。”(58)(民国)曹允源、李根源纂:民国《吴县志(一)》卷33“坛庙祠宇一”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第11册,第509页。“灵官庙即五显王庙,在元丰桥西,详旧志。光绪间郡绅恽光业等集捐重建。又,灵官庙,即五显王庙,在前河南,详旧志。兵后重建。光绪十年邑绅恽光业等集捐增建山门楼九间,东西庑楼房十二间,戏台一座,费钱三千七百缗有奇。”(59)(清)庄毓鋐、陆鼎翰纂修:光绪《武阳志余》卷4“祠庙”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第38册,第197页。“灵顺行宫,在府治西南,元至正初建,明景泰中知府叶冕增修,成化间燬,知府王衡重建。”(60)(清)杨开第修、姚光发纂:光绪《重修华亭县志(二)》卷6“祠祀”,《中国方志丛书·华中地方·第四五号》,台北:成文出版社1970年,第470页。“南陵五圣庙,去县治南三里许,跨南湖塘,知县戴日强重建。”(61)(清)张吉安修、 朱文藻纂:嘉庆《余杭县志(二)》卷6“坛庙”,《中国方志丛书·华中地方·第五六号》,第72页。

总之,从这些记载不难看出一部分接受儒教传统教育的士绅群体,在对待五通神信仰时,采取了宽容,甚至支持的态度。之所以如此,主要因为,一方面士绅们希望借助五通神的力量来慰藉民众的心理,推行地方教化,保持社会的安定。另一方面这些地方精英自身也希望通过信仰五通神来避祸求福,财源广进,仕途顺畅。在《夷坚志》中就有一则关于五通神助人中举的故事:“福州长溪人林刘举在国学,淳熙四年,将赴解省,祷于钱塘门外九西五圣行祠。梦成大殿,见五人正坐,著王者服,赞科如礼。闻殿上唱云:‘五飞云翔,坐吸湖光。子今变化,因遡吾乡。’觉而不能晓。是秋获荐,来春于姚颖榜登科黄甲,注德兴尉。既交印,奠谒五显庙,知为祖祠,始验梦中之语。”(62)(宋)洪迈撰:《夷坚三志巳》卷10“林刘举登科梦”,何卓点校,上海:中华书局1981年,第1379页。

此外,还有一些士绅群体,在对待五通神信仰时采取了排斥甚至抵制的态度。即便如此,五通神信仰仍然屡禁不止,一直延续到今日,融入百姓的日常社会生活中。

2.禁:历史上五通神信仰的厄运

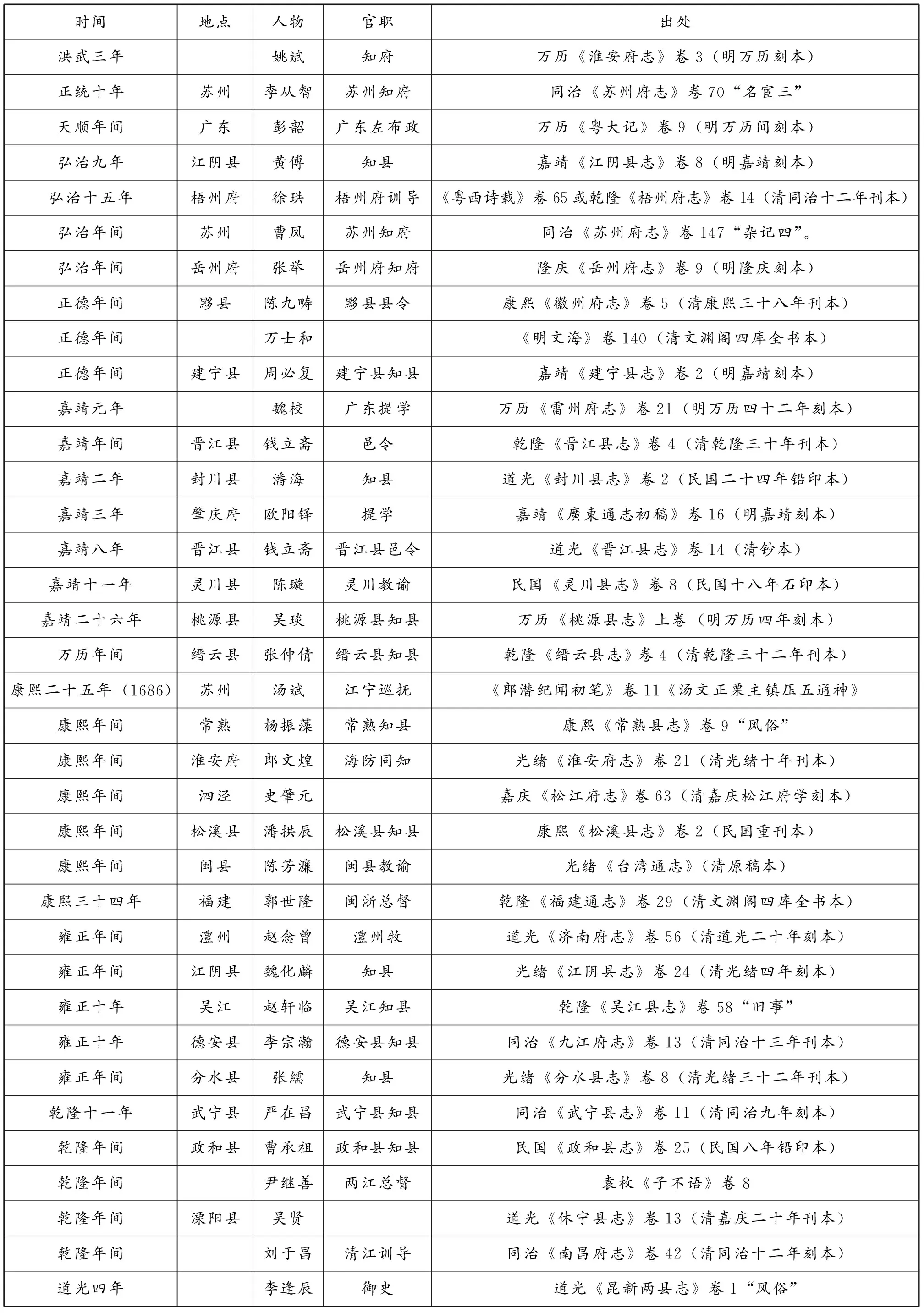

历史上五通神曾经屡次遭受打击,从唐狄梁公开始便“于淫祠一千七百余所烬而去之,其有君子持世之道。”(63)(民国)刘春堂修、吴寿宽纂:民国《高淳县志》卷14“寺观”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第34册,第194页。南宋庆元二年(1196),时任汀州知州的陈晔,目睹了境内富民、祝史等奸邪之人借五通神谋取利益,广建庙宇,甚至妇人为建造庙宇以裙褥搬运泥土的情况,为整肃境内风气,“乃窜祝史杖富民,毁庙宇,大索境内妖怪左道”,五通神的禁毁,使当时的风气为之一变。(64)(清)祝文郁修、李世熊纂:康熙《宁化縣志》卷7“庙祠”,《中国方志丛书·第八十八号》,台北:成文出版社1967年,第300页。此后到明清时期,禁毁风潮更是愈演愈烈,从以下表格中即可略窥一二:

表1 明清以来五通神禁毁情况

注:表格在前人研究的基础上,根据《中国方志库》、明清文集、笔记小说、报刊等史料自行整理绘制。

通过以上表格内容不难看出,五通神之所以遭到一部分士绅阶层的反对,主要考虑到以下因素:

首先,“信巫觋”“重淫祀”的恶习与长期接受儒家教育的士绅们的观念相违背,他们无法接受违背礼教的不合法行为。正如皮庆生所言:“朝廷的意见主要反映在打击、焚毁淫祠的诏令中,指出淫祀者主要包括以下几种祠神信仰行为:危及民众生命安全……与道德伦理冲突……敛财害民……威胁地方治安或国家安全等等。”(65)王见川、皮庆生:《中国近世民间信仰·宋元明清》,上海:上海人民出版社2010年,第69页。作为国家政令在某种程度上的支持者和践行者,士绅们评判的标准亦考虑到以上因素,如以上史料中即提到“师巫祸人”“凶猛异常”等言语。此外,“男女杂沓祈祷”的现象也有悖封建礼法,这也成为禁毁派毁坏庙宇塑像的原因之一。

其次,按照禁令严行禁止五通神信仰。这在某种程度上是对上面第一点的补充。他表现为非主动的禁止行为,主要为响应上层政策的号召,在某种情况下是一种被动的接受行为。

再次,有些禁止行为背后产生了某种不祥的后果,如两子相继离世,无疾而终等。士绅们往往也被这种看似有些联系的假象所迷惑,这更助长了部分人对五通神继续顶礼膜拜的决心。这让人想到理学大师朱熹的一段故事。他回老家扫坟,被人们拉去祭拜五通,他未去,从而看到台阶上有一条蛇,这固然在时间上存在先后关联,但并非是因为五通神显灵,于是他仍坚守“敬鬼神而远之”的鬼神观念。(66)(宋)黎靖德编:《朱子语类》,黄珅、曹珊珊注评,南京:凤凰出版社2013年,第12-13页。

最后,为了兴学、建书院、建名宦乡贤祠、建武庙、祭土地等原因而拆毁五通庙。这也是一种“黜邪崇正”行为的表现,亦可说是以更合理的原因而取代一种他们所不认可的神灵。

总之,通过以上分析可以看出,由于五通神亦邪亦正的特点,使得士绅阶层也明显的分为两派,支持者们以国家曾经赐额、敕封为依据,而反对者们则以违背礼法为原则。

此外,作为一种既受到过朝廷赐封,又遭受打击禁毁的神灵。更准确的说是利用“五显神”光环而存在的五通神信仰,在某种程度上为进入正祀的“五显神”带来了厄运。由于打击力度大,“五通”与“五显”名称又相近,再者长期在人们观念中所形成的模糊意识,使得作为正神的五显神亦遭受到打击和排斥,从而在历史上形成了一位介于“正祀”和“淫祀”之间的神灵——五通神。

(四)民众:一个最广泛的信仰群体

五通神信仰之所以能在民间广为流传,除了上文提到的专业信仰群体、士绅群体外,民众也是一个不容忽视的群体。他们往往通过巫觋与神灵沟通,以祈求现实愿望的满足,同时在流传中,五通神的灵异故事也不断被神化,从而加深了民众对它的崇祀。因此可以说,普通民众是五通神信仰最忠实也是最广泛的守护者。

五通神神通广大,兼具医神、文昌神、雨神、火神、财神的正功能(67)杨宗红:《五通神信仰源由考》,第三届中国俗文化国际学术研讨会暨项楚教授七十华诞学术讨论会论文集2009年。。同时又依靠神力,惩治百姓,或操纵疾病、或左人仕途、或降灾于民、或夺人财富、或奸淫妇女,正是因为五通神既具备一些正神的灵异特征,又具有邪神的怪诞和不羁,才使得民众对它既敬又畏。为了能保佑自身及子孙的平安幸福,仕途顺畅,财源广进,民众或建造祠庙以崇祀。如“镇江府丹徒县:灵顺别庙在镇西桥侧。宋淳熙二年郡人成大兴创。明初裔孙福重建,福孙振景泰中继葺,成化辛丑曾孙源新作山门。”(68)(清)高得贵修、张九征等纂:乾隆《镇江府志(一)》卷17“庙祠”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第27册,第362页。“五圣庙,在南汇所东门内,明洪武二十九年百户孙忠永建。”(69)(民国)严伟修、秦锡田纂:民国《南汇县续志》卷8“祠祀志”,《中国地方志集成·上海府县志辑》第6册,第1045页。“五显庙:在三都集贤坊东北,至元己丑燬于寇,洪武初邑人重建,嘉靖间尚书潘晟重修。”(70)(民国)金城修、陈畬纂:民国《新昌县志(一)》卷5“礼制·庙”,《中国方志丛书·华中地方·第七九号》,第583页。或香花牲牢予以祭祀,所花费用不可胜计。如光绪《江阴县志》载:“惟祀五通为恶俗,香花牢醴皆极盛,召戚党张乐设筵,以道士祝之,词甚鄙俚,名曰茶筵,且必以夜,必夫妇亲之,达旦而后己,所费动数十金,淫祀无福,可谓至愚。”(71)(清)卢思诚修、季念诒纂:光绪《江阴县志》卷9“风俗·通尚”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第25册,第236页。或如同河伯娶妇一样,将有寒热症状的妇女贡献给五通神。如“凡少年妇女有寒热症者,巫觋辄曰五通神将娶爲妇,病者神魂失据,往往羸瘵而死,每岁常至数十家,视河伯娶妇爲更甚。”(72)(清)宋如林修、莫晋纂:嘉庆《松江府志(一)》卷43“名宦传四”,《中国地方志集成·上海府县志辑》第1册,第899页。

总之,民众是五通神最广泛的信仰群体,由于五通神的医家功能、文昌功能、雨神和火神功能以及财神功能而不断受到百姓的崇祀,同时五通神降灾与民、奸淫妇女的淫邪特征也使民众对这位神灵愈加敬畏。如同治《苏州府志》记载:“吴俗所奉妖神号曰五圣,又曰五显灵公,乡村中呼为五郎神,盖深山老魅山魈木客之类也。……小民竭产以从事,至称贷为之,一切事必祷,祷则许茶筵以祈阴祐,偶获祐则归功于神,祸则自咎,不诚竟死,不敢出一言怨讪。”(73)(清)李铭皖修、冯桂芬纂:同治《苏州府志(四)》卷147“杂记四”,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第10册,第727页。此外,民众对五通神的虔诚敬奉,有的甚至痴狂到了破产的地步。如“人有疾病,毉药非所急,凭女巫瞽卜之口,信鬼神为灾,一祷不应,必再三小祷,未痊必更大。费数缗至百数十缗不等,乡村尤甚。典揭莫偿至于破家。”(74)(清)金吴澜修、朱成熙纂:光绪《昆新两县续修合志》卷1“风俗占候”,《中国方志丛书·华中地方·第一九号》,第35页。

小 结

这位亦正亦邪的神灵,在不同的时空条件下具有不同的特征。作为祖庙所在的婺源,五通神信仰是以正神五显的面目出现,苏州五通神信仰往往与佛教关系密切,福州五通神信仰则与瘟神五帝信仰联系紧密,这都说明在不同的时空条件下,五通神信仰的多面性和适应性。

首先,由于受到地域文化的差异以及时空变迁的影响,五通神在不同的文献记载中不仅名称各异,而且被赋予了不同的功能和神格,常见的主要有五通神、五显神、五圣、五帝、五瘟神、五猖神、五显灵公、五郎神、独脚五通、木下三郎、木客、五路财神等,由于名称相近,往往使人产生概念上的混淆和模糊。笔者认五通神为淫邪之神,而五显神为得到官方认可的正神,五圣则是对两者的尊称。对于五猖神、五郎神、独角五通、木下三郎、木客等,由于其淫邪的神格特征,属于五通神信仰体系之中的神灵。而五显灵公、五显灵官大帝则由于其驱邪除恶的善神形象,属于五显神信仰体系中的神灵。然而,由于明清以来两种神灵体系的混同,以及民众对此的模糊认识,笔者姑且将其视为一种神灵体系的不同衍化和分支。

其次,从时间层面看,五通神信仰发展经历了几个不同的阶段。唐代五通神信仰伴随着灵异传说首先在徽州婺源出现,宋元时期在官方的支持和士绅阶层的推动下,五通神信仰得到了进一步发展,且分布的范围不断扩大。明清以来五通神经历了蜕变,以财神和邪神的双重身份继续存在,直至今日在许多地方仍然保留了这一传统,如苏州上方山、江西婺源等。

再次,从空间层面看,由于受到崇信巫鬼淫神的环境影响、重商重利的实用主义追求、商人传播家乡信仰的推动、信仰群体有求必应的功利性驱使,五通神由一位区域性神灵发展为全国性神灵。在明清时期,五通神的祠庙分布已涉及25个省,足见其影响力之大。

最后,从信仰群体看,巫觋在江南地区是作为民间信仰与信众沟通的一种媒介而存在。 除了巫觋群体积极参与其中外,代表佛道二教的僧侣、道士群体也积极投身五通神信仰的传播和发展当中。而士绅是五通神信仰的一个矛盾群体。一方面,士绅在对待五通神信仰时,往往采取包容和理解的态度。另一方面,士绅还在某种程度上成为打击五通神的主力军。值得注意的是民众才是五通神最广泛的信仰群体,由于五通神的医家功能、文昌功能、雨神和火神功能以及财神功能而不断受到百姓的崇祀,同时五通神降灾与民、奸淫妇女的淫邪特征也使民众对这位神灵愈加敬畏。

综上,五通神作为一位亦正亦邪的神灵,是在国家与地方关系的大背景下,民众与官方共同建构完成的,是国家与社会的政治、经济、文化等多方面活动的文化表述。五通信仰分布之广,三教乃乘势吸纳,奉为己用,壮大其影响力,以增加香火。然而真正的力量则来自民间,经宋元两朝的赐额封号,五通神信仰早已深入人心。如今,在社会治理中,国家和地方如何积极引导,发挥五通神信仰的善治功能?这将是今后需要重点关注的课题。