颅内间变性室管膜瘤的多层螺旋CT和MRI表现及诊断

2021-07-21施豪波赵闽宁余一凡虞祝娟全显跃文南方医科大学珠江医院影像诊断科广东广州5080广东高尚医学影像诊断中心广东广州5007

施豪波,赵闽宁,余一凡,虞祝娟,史 达,丘 清,全显跃,梁 文南方医科大学珠江医院影像诊断科,广东 广州 5080;广东高尚医学影像诊断中心,广东 广州5007

室管膜肿瘤是起源于室管膜的神经上皮源性肿瘤[1],占中枢神经系统颅内肿瘤的5%~10%[2-3]。间变性室管膜瘤是室管膜肿瘤中更为少见的一种恶性胶质瘤,其恶性程度比室管膜瘤高[4],临床症状明显,2016年世界卫生组织将其病理分级归为Ⅲ级[5-6]。既往有关间变性室管膜瘤文献研究罕见,仅见于国内外个案报道,而关于其CT和MRI方面的综合报道更少,分析缺乏特异性,因此极易与其他肿瘤混淆,术前诊断准确率不高;且间变性室管膜瘤术后复发率高,存活率低,有向颅外转移倾向,同时易于在手术区域形成种植性传播[7],术前正确诊断能够为临床更好的诊治提供诊断依据。本研究搜集17例经手术病理证实的间变性室管膜瘤病例的临床和影像学资料,分析其MSCT及MRI表现及导致误诊原因,旨在加深对间变性室管膜瘤的认识,提高诊断术前正确率,以为临床诊治方案的制定提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择我院2011年1月~2019年12月的住院患者作为研究对象。纳入标准:经手术病理证实为间变性室管膜瘤;有完整颅脑CT平扫及MRI平扫+增强扫描影像检查资料。排除标准:缺少相关影像学资料;缺少病理资料。所有患者检查前均签署知情同意书。最终共收集到符合标准的患者17例,其中男15例,女2例;年龄1~67岁,其中<10岁的患者7人,>50岁的患者7人,呈两极分布;临床主诉中,因病变位置不同而表现不同,主要为头昏、抽搐、行走不稳等。

1.2 检查方法

CT平扫扫描:采用64排或256排螺旋CT机(飞利浦),扫描参数如下:电压120 kV,电流300 mAs,螺距因子为0.99,常规层厚5 mm,层间距5 mm。

MRI 平扫+增强扫描:MRI 扫描采用Achieva 或Ingenia型号3.0 T超导MR扫描仪(飞利浦),扫描参数:T1WI 层厚5 mm,层间距1.0 mm,TR 2000.0 ms,TE 20.0 ms,FOV 22 cm×21 cm;T2WI层厚5 mm,层间距1.0 mm,TR 3000.0 ms,TE 80.0 ms,FOV 22 cm×21 cm;FLAIR层厚5 mm,层间距1.0 mm,TR 9000.0 ms,TE 120.0 ms,FOV 22 cm×21 cm。增强扫描采用Gd-DTPA经肘静脉团注,剂量为0.1 mmol/kg,分别进行多方位扫描。

1.3 图像分析

所有病例均由2名放射科医师共同评估,评估内容包括肿瘤分型(实质性、囊实性)、肿瘤内部特点、大小(肿块最大横径)、边界(清楚或模糊)、瘤周水肿、增强后肿瘤强化特征等。

2 结果

2.1 肿瘤发生位置及形态特征

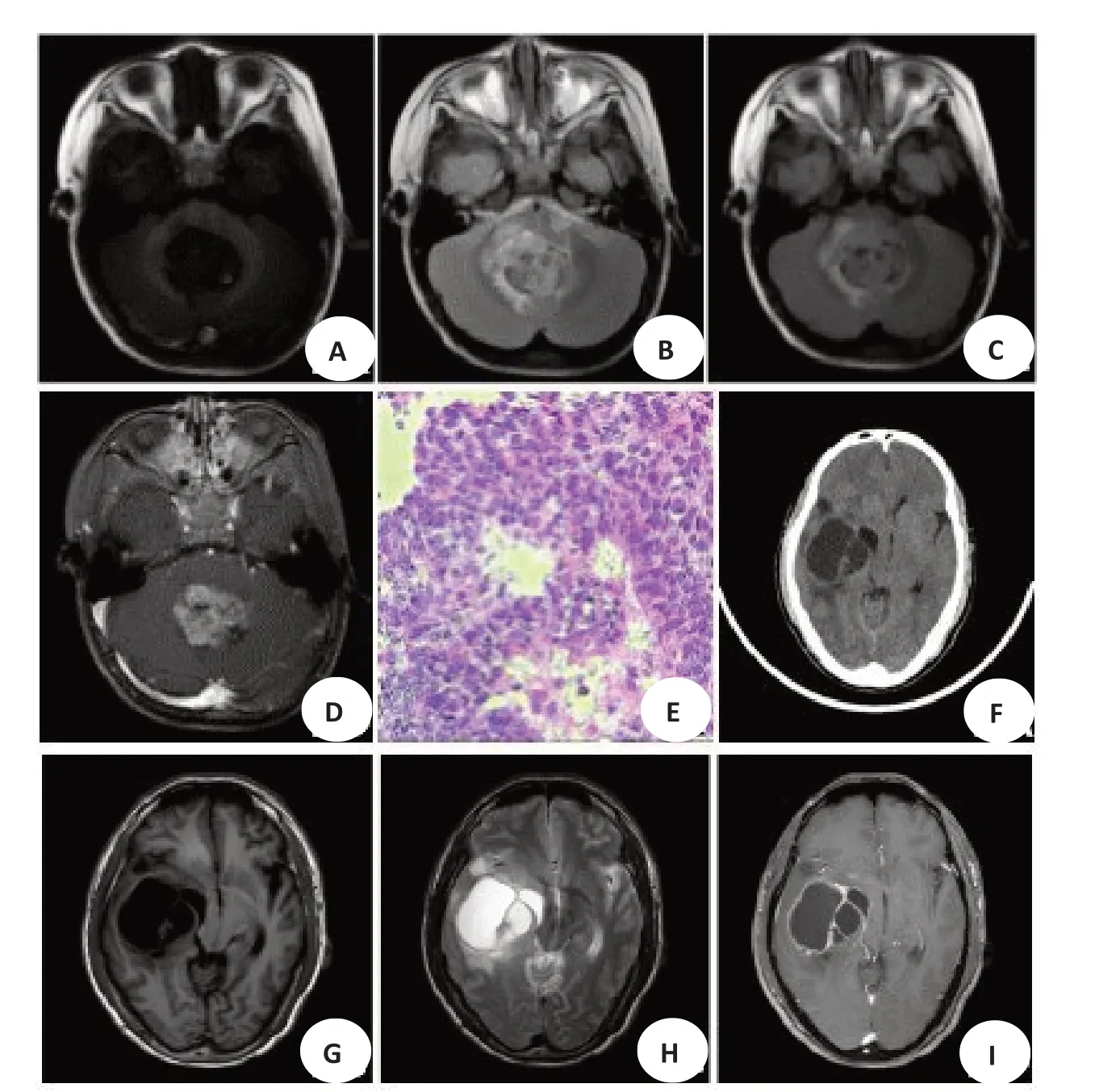

幕上16例,多跨越两个脑叶,主要以累及额叶及顶叶多见(n=11);共有10例与侧脑室关系密切(4例位于额颞叶,4例位于额顶叶,2例位于侧脑室内)。幕下1例(图1A~E),主体位于第四脑室内,累及两侧小脑半球。本组肿瘤形态主要分2型,即囊实性及实质性,其中囊实性11例,实质性6例,其中3例位于脑室内均为实质性。囊实性肿瘤形状多为不规则型,其中囊性部分与实性部分比例差别较大,边界不清或欠清,瘤周水肿较轻;实质性肿瘤主要呈类圆形或分叶状,边界较清,多伴有轻或中度瘤周水肿。

2.2 肿瘤影像学表现

MSCT平扫示囊实性肿瘤的实性成分及实质性肿瘤主要呈等或稍高密度,CT值31~40 Hu,囊实性肿瘤的囊性成分呈脑脊液样密度改变(图1F),CT值9~16 HU,钙化少见(n=2);MRI扫描示囊实性肿瘤的实性成分及实质性肿瘤于T1WI 呈稍低或低信号,T2WI 及FLAIR呈等或稍高信号,MRI增强扫描示囊实性肿瘤的实性成分及实质性肿瘤呈明显不均匀强化,部分可见迂曲血管影(n=4);肿瘤囊实性肿瘤的囊壁明显环形强化,囊内无强化(图1I)。

2.3 病理及免疫组织化学结果

肿瘤切面多为灰白色或灰红色。镜下示瘤细胞呈团片状分布,部分瘤细胞绕血管形成乳头状或假菊型团结构,细胞排列紧密,胞核大,核分裂像多见(图1E)。免疫组化:GFAP、Vimentin、S-100均阳性,Ki-67抗体阳性细胞标记指数为30%~80%。

图1 患者颅内间变性室管膜瘤的影像学表现Fig.1 Imaging of intracranial anaplastic ependymal tumor of the patient.

2.4 术前诊断情况

本组病例术前仅1例诊断正确,其他16例均诊断失误,其中6例诊断为胶质母细胞瘤,1例诊断为髓母细胞瘤,3毛细胞性星形细胞瘤,其他6例笼统诊断为胶质瘤。

3 讨论

室管膜肿瘤是一种原发于中枢神经系统的少见的肿瘤[8],来源于脊髓中央管与脑室的室管膜细胞或者脑室之间脑白质的室管膜细胞[3,9]。2016版世界卫生组织中枢神经系统肿瘤分类当中,室管膜肿瘤划分为黏液乳头型室管膜瘤、室管膜瘤、室管膜下瘤、室管膜瘤(RELA融合基因阳性)和间变性室管膜瘤[10]。其中颅脑间变性室管膜瘤是室管膜细胞或室管膜残余组织起源的恶性肿瘤性病变,有学者发现间变性室管膜瘤多见于幕上[11-12],本组病例与此相似,大部分病灶位于幕上(16/17)。另本组病例肿瘤与脑室系统关系密切,肿瘤位置多位于脑室旁脑实质内,以双侧颞顶枕交界区及侧脑室三角区附近为著,其原因可能是这些地方容易出现异位的室管膜细胞,这与既往文献[13-14]相符。有文献报道,间变性室管膜瘤以中老年人多发[15];而本组病例年龄呈两极分布,其中<10岁的患者7人,>50岁的患者7人,其原因可能是由于纳入病例数量过少。有研究提出幕上室管膜瘤多见于脑实质,男性多见[16];本组病例多发生于幕上(n=16),其中男性患者占多数(14/16),并且肿瘤发生部位多位于脑实质内(14/16),与之相仿。有研究指出幕上脑实质内室管膜瘤最常发生于额叶和顶叶[17-18],本组病例中累及额叶及顶叶共11例;另外,本组病例中肿瘤钙化很少,这与现有报道[14]相符。

本组病例中,瘤体多位于脑实质内,并与脑室关系密切,与既往文献相似[19-21],其中肿瘤以囊实性肿块多A~E:患者第四脑室内见混杂信号肿块;A~D:TIWI呈稍低信号,其内见点状高信号(出血灶),T2WI及FLAIR呈等或稍高信号,其内见少许点片状短T2信号影,肿块累及双侧小脑半球,周围可见轻度水肿带影,增强扫描不均匀明显强化;E:病理示瘤细胞呈团片状,部分形成假菊型团结构,细胞排列密集,核大(HE×200)。F~I:MRI 示肿瘤TIWI 呈低信号,T2WI呈高信号,其内可见分隔样改变,并与右侧侧脑室关系密切,增强扫描肿瘤囊壁明显强化,囊内无强化.见,相应MRI信号混杂,其中实质部分T1WI以低或稍低信号为主,T2WI呈等或稍高信号,囊性部分信号则与脑脊液信号相近,部分病灶T2WI 稍低于脑脊液,FLAIR稍高于脑脊液,这可能与病灶内出血或高蛋白含量有关;而实质性肿块则多发生于50岁以上中老年人(4/6),其中3例发生于脑室内,肿块内可伴出血,MSCT平扫示主要呈等或稍高密度,T2WI可见低信号含铁血黄色沉积。磁共振增强扫描后示肿瘤实性及囊壁部分明显强化,与Sayegh等[17]的研究相似。部分肿瘤周围或内部可见粗大血管影,这可能是因为间变性室管膜瘤肿瘤细胞生长活跃、倍增速度快,所需营养成分较多,相应肿瘤血管增多、增粗所致。

间变性室管膜瘤具有一定的影像学特点,但仍需与以下肿瘤相鉴别:(1)毛细胞性星形细胞瘤,后者多为儿童发病,呈大囊小结节,囊壁薄而均匀光整,瘤周常不伴水肿,增强扫描壁结节明显强化。(2)胶质母细胞瘤,后者多见于中老年人,额叶多见,常可跨叶生长,部分瘤体可横跨两侧大脑半球,部分多发,肿瘤内常伴出血、坏死、囊变,较少见钙化,周围见大片水肿带形成,影像学鉴别较困难。(3)少突胶质细胞瘤,后者发生位置偏浅,位于大脑皮层下,多伴钙化,瘤体囊变较少,增强扫描轻度强化。

综上所述,间变性室管膜瘤常表现为脑室内实质性肿块或脑室周围的囊实性肿块,密度稍高,与脑室系统关系密切,可见流空血管影,较少见钙化、出血,瘤周轻度水肿或水肿不明显,增强扫描实质性肿瘤呈明显强化,而囊实性肿瘤呈不均匀厚壁样或环形强化;此外,间变性室管膜瘤好发于儿童及中老年人,男性好发;结合上述影像学表现及临床特征,可提高间变性室管膜的术前诊断准确率。