阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓屏画碎片的修复性研究

——兼唐代绘画 “树间叙事”与“树下人物”源考①

2021-07-21程雅娟南京艺术学院艺术学研究所江苏南京210013

程雅娟(南京艺术学院 艺术学研究所,江苏 南京 210013)

屏风是中国古老的室内陈设家具。《周礼·天官·掌次》:“王大旅上帝,则张毡案,设皇邸。”郑玄注:“郑司农云:‘皇羽覆上。邸,后版也。’”贾公彦疏:“设皇邸者,邸谓以版为屏风,又以凤皇羽饰之,此谓王坐所置也。”[1]可见,“皇邸”是天子在祭天时候身后所设的屏风。西汉马王堆出土了最早的五彩木屏风,屏风上有图案,但无写实性绘画图像。汉魏时期,墓葬壁画中常常可见人物身后的“屏风”,多为独屏的组合或二、三折屏,因缺乏出土的屏风画实物,屏风绘画的内容与风格不得而知。

南北朝时期,屏风开始出现了多联屏,独屏长宽比例多为2:1,同时出现了以独屏为框架的写实性屏风绘画。联屏绘画是南北朝至唐时期重要的绘画形式,类型开始出现分野,除了入华粟特人墓葬石棺床上的具有中亚风格的叙事性屏风画,山西、陕西、新疆等地区还出现了一种独特的“树下人物图”的构图样式,济南东八里洼墓北朝墓、山东临朐北齐崔芬壁画墓、太原金胜村 337 号唐代壁画墓等等,这些墓葬中都出土了“树下老人”“树下高士”“树下仕女”等联屏画。这类图像以联屏中的独屏为绘画框架,表现了简单的树下单个或双人物特写式构图,具有较强装饰性而无明显叙事。

事实上,除了“树下人物”的独屏绘画,唐代还出现了宽幅独屏形式的屏风画,印度新德里国立博物馆藏有两幅斯坦因从阿斯塔纳墓地发掘出的绢画,皆为斯坦因从阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓发掘的屏画碎片拼合而成,一幅为唐代盛行的“树下人物”主题的三联屏画,而另一幅独屏的《观乐仕女图》则为少见的“树间叙事”构图。两幅都存在不同程度残缺,但依旧可见,绘画线条流畅,色彩艳丽,晕染浓郁,其中还间有泥金装饰,具有西来绘画技巧特征,在同时期墓葬中,“树下叙事构图”屏画非常罕见,也弥补了唐代独屏绘画资料的不足,对研究唐代“树下人物”屏画的起源有着重要价值。

一、阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓的屏风画碎片发掘信息

阿斯塔纳墓穴是一系列地下墓穴,距中国古代城市高昌6公里,距吐鲁番42公里。坟墓被高昌居民使用,该建筑群占地10平方公里,拥有超过1000座坟墓。根据调查,斯坦因到中亚考察共三次,其中第三次为1913 年至 1915年期间,斯坦因沿丝绸南路北上,先发掘了和田的麻札塔格、巴拉瓦斯特(Balawaste)、瓦石峡(Vashshahri)等古代遗址,以及尼雅、楼兰等古代遗址,再到敦煌获得了藏经洞五百七十件写本,发掘了敦煌至酒泉间的汉代长城烽燧遗址,接着深入居延发掘了西夏黑水城(喀喇浩特,Kara-Khoto)遗址,到吐鲁番的阿斯塔纳划分十个墓区,发掘了三十四座墓葬,[2]印度新德里国立博物馆收藏的阿斯塔纳出土的绢画则出自斯坦因第三次所谓的“中亚考察”。

本文所研究的这幅绢画是斯坦因带领助手在茔圈东北角的Ast.i i i .4号墓,由一个外间通到一个十字形房间中才能进入墓室。墓室是一种高于地面1.25英尺的凹室,随葬品大多已被早期劫掠者们破坏。尽管如此,斯坦因找到了两幅珍贵的丝绸画,遗憾的是,发现它们的时候,它们已经残破成无数小块了,而且残片非常容易碎,在清理墓室中的沙子后,斯坦因仔细将它们复原出来。至于此画原来悬挂在何处已无法确定。对于这些碎片的组合,斯坦因在其所著的《西域游历丛书》中记载:“画显示了残片的主要内容和特征,但这些残片不是有意识地按其相关内容重新组合安排,仅仅是为了便于拍照而随意摆放的。通过将前面提到的那一大块残片与能够显示框架结构的残片,以及原先用来分隔画面的棕色丝绸条带连接起来,就呈现出了下面这幅可显示这些画面的大致排列方式和比例的草图(图1)。”[3]斯坦因最早是见过这幅画原貌最早的人,他的还原具有一定的客观性,但是遗憾的是,这两幅屏画还是有一些不合理之处。

图1 《观乐仕女图》,阿斯塔纳出土,印度新德里国家博物馆藏,公元8世纪的最初25年或略晚(采自“Stein.Marc Aurel. “Innermost Asia Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-Su and Eastern Īrān.”[M].1928:233)

虽然两幅屏风画的具体悬挂位置不确定,但制作时间确有实证。在Ast.i i i .4号墓里发现的废纸中,至少8件证实有确切的纪年。这些纸张虽已被扔在了木棺外面,但使得我们能够准确地推断死者的年代以及墓葬的埋葬时间为公元8世纪的最初25年或略晚。①在将这些纸文书送给马伯乐先生之前,吉列斯博士进行了初步释读,提供了以下信息:其中5件较大的纸张是官方记录,上面有神龙元年的纪年文字,相当于公元705年;另外3件(其中有一件为租地契约)上面的纪年分别相当于公元690、693和709年。从这些纪年纸文书提供的年代依据,可以推断出这些墓葬的埋葬时间为公元8世纪的最初25年或略晚——这个结论与前面依据此墓中出土的绢画残片的风格和细部特征推断的年代则完全一致。

二、阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓的屏风画碎片的拼接错误

独屏《观乐仕女图》尺寸为37.5x54毫米,为实际屏风缩小形态,显然该尺寸无法实际使用,是为了墓葬而特制的明器。经过修复,画面上应该有三棵树,树干部分都不存,但是树冠部分保留较好,可见,中间树冠为五裂片的葡萄叶(图6),新疆吐鲁番阿斯塔纳出土的“白地联珠花树对鹿纹绣锦”上保留了与之极为相似的葡萄树图像(图7)。左侧则似现在称为“柽柳”的乔木或灌木树类,柽柳为新疆荒漠里极为常见的灌木。葡萄树的右侧也出现了一支柽柳枝叶,应该是一棵完整的柽柳树。图1为印度新德里国家博物馆藏《观乐仕女图》原图,本文对其碎片进行编号,以下将分述存在的明显错误:

图6 《观乐仕女图》中的“葡萄叶”细节图

图7 白地联珠花树对鹿纹绣锦,私人收藏,新疆吐鲁番阿斯塔纳出土,(采自赵丰、齐东方主编.锦上胡风 丝绸之路纺织品上的西方影响(4-8 世纪)[M].上海:上海古籍出版社,2011 :182 )

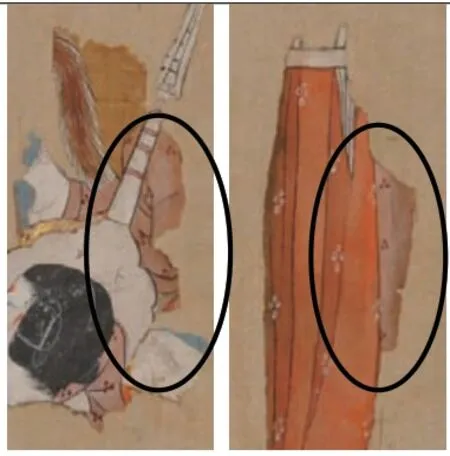

错误一:独屏《观乐仕女图》画面中心的贵妇人,其下站立的女子面朝观者,左手托住圆形执扇,左肩膀后的区域为空白区域(标注为⑨),其⑨圆形执扇与旁边空白背景过渡平整为一整体,空白处的外轮廓呈现弧形且有淡淡的黑色勾线,可见是自然脱落而非后期修复而贴。该女子的身体应该与后面贵妇人身体重叠,不可能出现前面女子肩膀处的空白背景。如唐代永泰公主墓壁画中,九位风姿绰约的宫女,按大致两排错落站立,前景与后景人物重叠自然,已显示出唐代人物群像高超写实的空间描绘,不可能出现这样的技法错误。这两幅屏风画同是出自Ast.i i i .4号墓,两幅屏画破损部分因为某些原因产生了混淆(图2),本文依据碎片的颜色、图像细节猜测:⑨有可能来自同墓同地点出土的三联屏《树下美人图》,复原构想见图24。

图2 错误细节

图24 三联屏《树下美人图》及复原设想图,印度新德里博物馆,公元8世纪的最初25年或略晚(原图:采自“Stein, Marc Aurel. “Innermost Asia Detailed Report of Explorations in Central Asia, Kan-Su and Eastern Īrān.”,1928,P234,复原设想图:作者绘)

错误二:从⑧号着胡服侍女露出的肩膀、手臂来看,该侍女应该穿着暗橘色胡袍,胡袍一般为圆领窄袖,上下相连。但是原图中下面所连接的橘色下装⑩旁边有紫色上缀三点纹饰的织物,而该织物与⑤号胡舞姬上装衣物完全一致,且胡舞姬乐器旁侧出现橘色颜料,可见⑩与⑤应同属一块(图3)。

图3 错误细节

错误三:碎片暗紫色块下有条纹图案,该图案在阿斯塔纳同类型屏画中侍女身上可见,一般为袍下摆处露出的条纹裤褶。号碎片上的暗紫色、蓝色与②号碎片上裙颜色一致,可见号应与②号贵妇人的裙摆相连(图4)。

图4 错误细节

错误四:③号人物头像位置过高,几乎到了树冠高度。且该侍女目视前方,从其目光来看,位置应该在②号贵妇人身后,且发型与①号碎片的残留发髻可以匹配,因此可以推断,其位置应在①号旁边。

三、阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓的屏风画碎片修复构想

1.独屏《观乐仕女图》

阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓的屏风画碎片分析与重组之后,画面中应该至少有八位仕女(图5),以下将分别作解读:

图5 重新拼接和修复的《观乐仕女图》图,作者复原

第一位(片段①)为一观乐侍女,面部娇小,身着红色上装(颈部露出红色颜料),梳倭坠髻,面部绘精致妆容,目光平视落在葡萄树下的胡姬身上。

第二位(片段②)为贵妇人(图8),画面中的主要人物,神态高傲,妆容、头饰、服饰雍容华贵,额头处有花钿,这种特殊图案的花钿在阿斯塔纳出土的多个唐俑上也有体现,猜测为阿斯塔纳地区盛行的形制。描斜红,“一抹浓红伴脸斜。”斜红,也称“晓霞妆”,如两道红色的新月装饰于脸侧,酷似两道疤痕。该妇女头梳“倭坠髻”,盛唐时期,最为流行的是“倭坠髻”,把头发从两鬓梳向脑后,然后向上掠起,在头顶上挽成一个或两个向额前方低下来的发髻,右侧发髻上还别有金色发钗。该贵妇人穿着绿色上染缬了三珠形图案,下为绛色束胸长裙,唐王涯《宫词·内里松香满殿闻》云:“内里松香满殿闻,四行阶下暖氤氲。春深欲取黄金粉,绕树宫娥着绛裙。”[4]肩部从前至身后缠绕一条青蓝色披帛,披帛尾部从颈处抽出沿领处垂下,披帛的青蓝色应该是孔雀石磨制的染料,产自古希腊的古老矿石,其色彩如湖面般湛蓝色,在中原地区的壁画中未曾见,显示出其不凡地位。其妆容与由日本“大谷探险队”在阿斯塔纳墓中发掘盗走的《胡服美人图》屏风画残片上的妆容几乎一样(图9)。其下所着条纹裤是唐代宫廷女子惯常穿着,长乐公主墓出土的裙装女骑俑,裙角下即露出一截条纹裤,传世唐阎立本《帝王步辇图》中,抬起御辇的众宫女,为了行步之便,特意在腰腹之间束带以提高裙摆,露出一截红白条纹裤角,即为此裤。

图8 《观乐仕女图》中的装扮华丽的妇人细节图

图9 《胡服美人图》,解放前由日本大谷光瑞的“大谷探险队”在阿斯塔那墓中发掘盗走,(采自:勝木言一郎:シルクロードの美術-大谷探検隊将来品[M].東京国立博物館,2017)

第三位为另外一位贵妇人(片段③),头饰、化妆皆与二号贵妇人相似。上披蓝色透明丝绸类披帛,头部微颔,直视前方乐姬,表现出颇为卑下的地位。

第四位为一位头戴镶裘“浑脱”帽,上身着淡石榴红色上襦的女乐姬(片段④)。乐姬所戴“浑脱”与西安韦顼墓石椁线雕中口沿部分饰以皮毛的胡帽十分相似(图10),沈从文曾在《唐胡服妇女》中,将西安韦顼墓壁画中女侍所戴的尖顶织锦折耳小帽和尖圆顶花纹皮绒帽都称之为“浑脱金锦帽”。[5]而在唐朝,这种“浑脱帽”与胡服、胡靴共同构成唐朝盛行的胡舞装扮,如唐代诗人张祜的《观杨瑗柘枝》中写道:“促叠蛮鼍引柘枝,卷帘虚帽带交垂。紫罗衫宛蹲身处,红锦靴柔踏节时。”[6]即表现了舞者头戴“浑脱”,脚蹬靴表演胡舞“柘枝”的场景。而《观乐仕女图》中其他女子们则身着轻薄,可见当时并非寒冬季节,显然是乐姬专门为了胡舞表演所戴。

图10 西安韦顼墓石椁线雕中戴“浑脱金锦帽”的女子,唐朝(采自:孙机:唐代妇女的服装与化妆[J].文物.1984.04:61)

戴“浑脱”的乐姬两手拿一花形琵琶类乐器,乐器琴箱上有泥金装饰。乐器顶也装饰一花形,这种乐器在莫高窟第217窟北壁顶端的“不鸣自鼓”场景中亦出现过(图12),该窟为唐前期的景龙年间,也即敦煌历史上的初、盛唐之交修凿的。从外形上看此乐器极有可能是中亚的巴尔巴特琴(Barbat(lute)),这是起源于中亚的古老乐器,它是后来短颈鲁特琴家族的原型,具有一个相当别致的梨形或花形音箱,其颈部是用一块木头雕刻成花形。在犍陀罗的HADDA遗址出土的一块希腊化雕塑板上,最右边演奏者手持的即是巴尔巴特琴(图11)。

图12 莫高窟第217窟北壁,唐前期的景龙年间(707-710),也即敦煌历史上的初、盛唐之交(图片采自:数字敦煌)

据《隋 书·音 乐志下》载:“及大业中,炀帝乃定清乐、西凉、龟兹、天竺、康国、疏勒、安国、高丽、礼毕,以为九部。”[7]其中,清乐是汉族的民间音乐,西凉是西北接近汉族地区的少数民族音乐,龟兹、康国、疏勒、安国是指西域诸国音乐,“天竺”是指随佛教传入的印度音乐,“高丽”是指朝鲜音乐,而礼毕则是“每奏九部乐,终则陈之,故以礼毕为名。”[7]到了唐初,“高祖登极之后,享宴因隋之旧制,用九部乐。”[8](《旧唐书·音乐志》)。不过,天竺乐部已被扶南(现柬埔寨)乐所替代,另加燕乐,去礼毕。唐十部乐,是唐太宗时在唐初九部乐的基础上又增高昌(西域国名)乐,谓十部乐。[9]以上史籍足见唐代西域乐舞之盛行。显然,《观乐仕女图》中胡姬所表演的应是唐代盛行的龟兹、康国、疏勒、安国、高昌之类的西域乐舞。

第五位为梳双垂髻的侍女(片段⑤),仰头朝向左侧看向③号贵妇人,双手似托起乐器供③号贵妇拿起。

第六位为观乐的高髻侍女(片段⑥),面目清秀,眉毛妆容与前两位仕女略有不同,但仍额头处有花钿,描斜红,红色圆领上衫,右肩绕有翠绿色披帛。正抬高右边手臂,纤细的手指似在捏住什么。从画面构图来看,该侍女应该站在葡萄树与右侧柽柳之间。面目、身体向左侧倒向葡萄树树干上,应该是伸出手指捕捉树干上的蝉,与陕西省乾县唐章怀太子李贤墓西壁南侧的“宫女观鸟捕蝉图”意境颇为相似。

第七位为另一位梳双垂髻的侍女(片段⑦),着朱红色染缬白色花纹的胡袍,正侧身向左边地上张望,所观之处的画面已不见,也许是花鸟之类。

2.三联屏《树下美人图》

印度新德里博物馆展示了另一幅三联屏风画。从左至右可辨:树下坐塌(可见树冠与榻一角),树下观舞(可见树冠一角、舞者袖与双脚),树下梳妆(树、一位妇人、一位侍女与梳妆者身体一部分)。其中只有右部第一幅保留图像较丰富:一棵绘制细腻的棕榈树下,站立一名着红色半臂,梳“倭坠髻”的女子,该女子发型、服饰都与独屏《观乐仕女图》相同,发髻上的金色发簪也一模一样。旁边则是一位较娇小,身着紫色胡袍,腰系蹀躞带的胡装仕女,双手似托盘于胸前。而较高的妇人则举起左手,持一义发,两人面向的右侧应坐一位梳妆的地位尊贵女子,可惜已脱落不存。画面正中为一棕榈科树,树干呈现棕榈科特有的段状毛,树叶则为大片的芭蕉类叶。

自汉代至唐代,地位尊贵女子都有戴义髻装扮的嗜好。根据元稹的《追昔游》中记录:“懒梳丛鬓舞曹婆。”[10]柳宗元的《朗州员外司户薛君妻崔氏墓志》里用“髲髢峨峨”赞美崔氏,“髲髢”即假发。杨贵妃偏好义髻,“常以假髻为首饰”。新疆阿斯塔纳唐墓184号墓亦出土过木质义髻(图13),三联屏《树下美人图》的《树下梳妆图》即反映了唐代女子好义髻的风俗。

图13 发髻,新疆阿斯塔纳唐墓184号墓出土(采自:新疆维吾尔自助区文物局:新疆馆藏文物精品图录[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2011.12:156

但值得注意的是:《树下美人图》中出现了棕榈科树。唐代诗人徐仲雅《咏棕树》写道:“叶似新蒲绿,身如乱锦缠。任君千度剥,意气自冲天。”[11]唐代欧阳炯诗云:“凌霄多半绕棕榈,深染栀黄色不如,满树微风吹细叶,一条龙甲飐清虚。”[12]可见,唐代已经有棕榈科植物在中原种植。棕榈类植物的著名代表为椰枣,早在公元前4000年就被种植,它被种植于在伊拉克南部美索不达米亚的附近月亮神庙上,体现了当地文明对这种树的崇拜。众所周知,在前基督教时期,它在幼发拉底河和尼罗河之间的地区大量生长。该属的历史可以追溯到新石器时代,可能起源于印度河附近。在西方的各个文明中,棕榈与丧葬有着密切联系,4000年前的伊比利亚人已经将棕榈树纳入葬礼仪式,在杰罗尼莫·莫利纳·德朱米拉博物馆展出了枣椰籽化石,这些种子是在Cueva de los Tiestos深处的一个集体墓穴中发现的(Cueva de los Tiestos是位于西班牙穆尔西亚朱米拉市的Sierra de las Cabras的一个洞穴)。种子是和死者一起埋葬的,目的是作为来世的食物。尽管埃及人将这种树用作绳索、刷子、屋顶、食物和其他生活用具,但重点是它被用来酿造“棕榈酒”,根据埃及希罗多德和狄奥多鲁斯的说法,在木乃伊制作防腐过程中用它冲洗体腔和内脏,达到防腐的目的。[13]阿斯塔纳墓葬处于丝绸之路东西方交流的核心地段以及鼎盛时期,阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓出土三联屏《树下美人图》是现实屏风的缩小版,即为了陪葬而制作的明器,这种来自西方与墓葬、宗教联系密切的“棕榈树”是否也暗含了西方墓葬体系中的“不朽”“来世”的含义?

四、从阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓屏画看唐代两种树下叙事的源流

1.“树间叙事”来源

古伊朗、印度、伊特鲁里亚、中原文明早在出现了长卷式画卷之后,就开始用树木作为分隔来划分叙事场景。树木作为叙事画面的分隔的溯源问题,张翰墨在《探索艺术图案的来源:作为早期印度、伊朗、伊特鲁里亚人和中国艺术的通用分隔的树》一文分析了中国汉代时期漆盒、铜镜上出现的树木作为场景分隔的案例,他认为:“对这种艺术技巧(树作为分隔)的研究既证明了这种技术并非从印度传播到中国的,汉代之前的中国艺术中没有多场景的绘画叙事的观点也是错误的……树木作为绘画叙事分离的技巧可能是在不同时间、区域、文明中独立发展起来的,可将其视作一种早期的绘画形式。”[14]

1987年,湖北荆门包山 2号楚墓出土“彩绘出行图夹纻胎漆奁”上,盖顶描绘了贵族乘车马出行的内容(图14)。这幅小长卷画面采用横行平移视野描绘了二十六个人物、骖乘、骈车以及大雁、狗、豕等动物。期间以五棵被风吹动的柳树为分界,依次分为宾客对话、迎送、出行等场景,[15]叙事场景清晰而连贯,是我国古代长卷叙事绘画中以树作间隔的最早案例。期间树的间隔并不死板,有两棵树之间并无叙事,只是表现了奔腾跃起的犬豕,体现了早期树既作为叙事分隔,又具有一定装饰性的意义。

图14 彩绘出行图夹纻胎漆奁,湖北省博物馆,1987年湖北荆门包山 2号楚墓出土,战国早期(采自:湖北省荊沙铁路考古队:包山楚墓,文物出版社,1991)

伯希和从敦煌藏经洞中获得一份珍贵的变文卷轴画(编号P4524),这也是伯希和当年从敦煌带走的文物之一,现藏于法国国家图书馆(图15)。此卷轴画是按照敦煌藏经洞的四个不同版本的变文内容绘制。以精描细绘,殊胜异象为一轴,像后更有简明变文唱词。正面画卷逐一描绘了:金刚摧宝山变、师子伏水牛变、香象踏宝池变、金翅伏毒龙变、天王伏二鬼变,背面为对应变文唱词。每一叙事画面以树木分隔,树木比人高大。

图15 敦煌《降魔变》图卷,编号P4524,伯希和从敦煌带走的敦煌文物之一,现藏于法国国家图书馆

有趣的是:战国彩绘出行图夹纻胎漆奁的顶绘画、敦煌《降魔变》图卷上除了都用树作叙事画面分隔,树两侧两个画面都有元素相呼应,如彩绘出行图夹纻胎漆奁上,牛车与左侧人物背道而驰,却驰向树右侧出行的五人。敦煌《降魔变》图卷的树两侧也有同样的技巧:树一侧的人物将头转向面朝树另一侧的下一个场景,应该是东方叙事方式特点的延续。

陕西武功县唐代苏瑜墓的墓室四壁皆绘壁画,墓室西壁及南壁西侧、北壁西侧,围绕棺床绘折式八扇连屏屏风画,东壁则为“屏风式绘画”(四周皆有屏风式轮廓线),内容为“树下老人讲经图”(图16)。三棵古树相间,中间树位置略高,树干弯曲下垂。中部古树圆阔叶,南侧古树长细叶。两位老者站立在中间树两侧,相向而立,北侧老者揣手看向南侧老者。而南侧头戴布巾的老者躬身面向北侧老者,双手合于胸前似作揖。这幅画左右两棵树中间绘制叙事场景的构图,为战国以来的中原长卷绘画构图中的单独叙事场景的截取:在长方形轮廓中,两侧高树使得视觉水平升高,两树之间为多人形成的有视觉中心点的叙事场景,中间那棵树并不与两侧树同一水平,应为装饰,而这种没有场景分隔的“装饰”意义的树,在楚墓出土“彩绘出行图夹纻胎漆奁”、敦煌变文卷轴画中都有体现。

图16 东壁为“树下老人讲经图”,陕西武功县唐代苏瑜墓(采自咸阳市文物考古研究所.陕西武功县唐代苏瑜墓发掘简报,考古与文物,2017 (06))

仔细观察阿斯塔纳出土的独屏《观乐仕女图》上(图5),片段⑦即着朱红色染缬白色花纹的胡袍的仕女,头顶上方位置有一串柽柳花束,显然这个区域原来应该有一棵与②号贵妇人头顶的柽柳树遥相呼应的“柽柳”,而⑦号着胡袍的仕女和这棵柽柳树应该是同一绢片段之上,可惜的是,该片段整块遗失了,本文尝试修复了原图(图17)。而两株柽柳在画面的左右两侧,也正与陕西武功县唐代苏瑜墓东壁“树下老人讲经图”构图一样,都是长卷构图中两树之间叙述场景的截取,在唐代之后发展成为这种宽形独屏绘画的特殊构图。

图17 三联屏《树下美人图》修复设想,绘图:陈欣儀(南京艺术学院艺术学研究所)

南北朝至唐晚期曾盛行“竹林七贤和荣启期”为主题的图像。南京西善桥南朝墓砖画、丹阳建山金家村南朝大墓的砖画《竹林七贤与荣启期》中,八位名仕皆按照一树一隔的形式分开而坐。上海博物馆藏《高逸图》(图18),目前被学界普遍认定为唐代末年著名画家孙位所画。该画卷创作时应遵照了具有特定魏晋风格图式的粉本,并不断地融入不同时代的元素,孙位把自己时代的元素加入画中,其中最显著特征即:唐代出现的“树间场景叙事”与南朝砖画中的“一树一隔”不同,《高逸图》采用了与阿斯塔纳的独屏《观乐仕女图》相似的“树间场景叙事”构图,两侧两棵苍劲的树形成高视点构图,两树之间描绘四位高士清谈的叙事场景,画面背景中还对称描绘了两块太湖石,太湖石上的小株植物作为装饰。

图18 《高逸图》,现藏于上海博物馆

2.“树下人物”来源

世界上各大古文明早期都曾出现过神树崇拜。这种神树崇拜表现在图像上,通常为引导升仙、祭祀天地的神树仪式,如古代中国、美索不达米亚、乌拉图、伊朗、印度文明中都曾出现过圣树崇拜。早在先秦时期,中原即存有原始神树信仰,《山海经·海外东经》中写道:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”《山海经·大荒东经》中又写道:“大荒之中,有山名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”[16]《山海经》中与原始信仰有关的“太阳神树”就有“扶桑”“扶木”“若木”和“格之松”。这种原始的神树崇拜逐渐形成严密的图像象征体系,古蜀三星堆祭祀坑出土的多个青铜神树就是代表。

汉代神仙、瑞祥思想盛行,汉代神树往往与西王母的昆仑仙境有密切联系,是“不死树”象征。[17]《淮南子·地形训》云:“禹乃以息土填洪水,以为名山;掘昆仑虚以下地,中有增城九重,其高万一千里百一十四步二尺六寸。上有木禾,其脩五寻,珠树、玉树、璇树、不死树在其西,沙棠、琅玕在其东,绛树在其南,碧树、瑶树在其北。旁有四百四十门,门间四里,里间九纯,纯丈五尺。”[18]图像方面,市中区安城出土汉代画像砖上,左侧天空中为西王母,下有两只飞兽。地面则为灵芝树下的一人做礼拜状(图19)。山东曲阜出土的“射雀图”画像砖,连理木形态的神树下,两位男性正在朝树冠上的雀鸟拉弓射箭(图20)。可见,汉代已经出现了树为画面中心结构,下表现人物的绘画意图,这种构图意向是逐渐诞生在对神树崇拜的观念之中。

图19 汉代市中区安城出土画像砖,枣庄市博物馆藏(采自:孙桂俭编著.汉画石语[M].北京:文物出版社,2007 :61 )

图20 射雀图,东汉中期,山东曲阜,滕州市汉画像石馆藏(采自:北京鲁迅博物馆,上海鲁迅纪念馆编.鲁迅藏汉画象(二)[M].上海:上海人民美术出版社,1991 :216)

南北朝时期,使得树下人物特写构图突然盛行,应该还受到了佛教传入的古印度“树下人物”构图的影响。在古印度佛教早期图像艺术中,树有三种功能:线性叙事中表现室内室外场景的转换,特别是在“出城图”中,树木是出行方向的指引;单景叙事中对称画面的充当“中轴线”的树木,通常出现在窣堵坡顶;多种叙事中重要人物的头顶出现的树木,如佛陀或者象征佛陀的宝座上,效果等同头光、伞盖等。

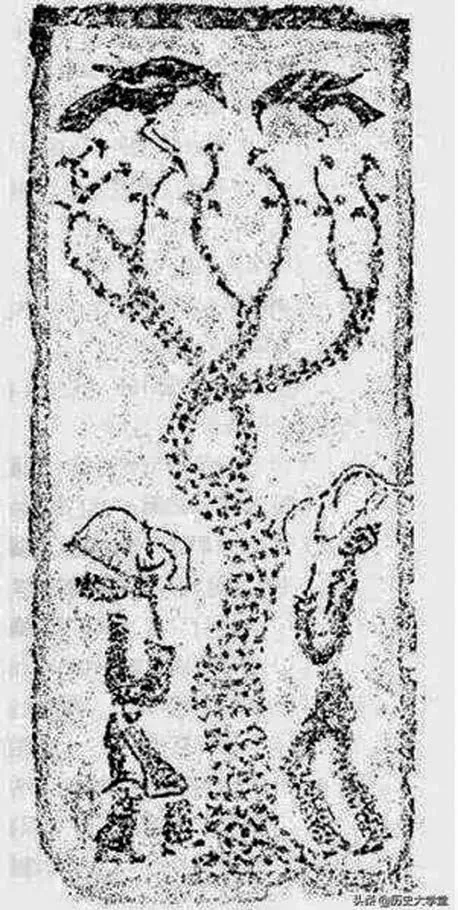

印度桑奇佛塔是印度早期佛塔的代表,从莫里亚帝国时期(公元前3世纪)开始修建,直到公元12世纪完成。桑奇佛塔的北部托兰纳上,一共21个场景采用线性叙事方法讲述《维万塔拉》vessantara jataka的本生故事。多次出现了“树下人物”,以“放逐与隐居生活”场景为例:从右向左移动,描绘维森塔拉亲王放弃了“国家象”,与妻子和子女接受惩罚,一起被放逐,放弃了他的马匹和战车,然后徒步前往森林。表现森林的场景时,城堡外上方雕塑一排树,每棵树下表现一、两个人物的场景,有母亲与孩子,有采摘、背物等等(图21)。这种多个树下场景并置构图与后来唐代屏风画上的“树下人物”颇为相似。其主要是表现与城堡不同的森林环境。而另一块雕刻面板则讲述了《维万塔拉》悉达多王子的故事(图22),最后一个场景坐在宝座上的佛陀,头顶则是树,显示出佛陀的身份。南北朝时期,佛教艺术传入中原无疑强化了树木在叙事构图中的重要性。

图21 桑奇佛塔,北部托兰纳上的《维万塔拉》,3世纪(采自:Hanmo Zhang:Searching for the Origin of an Art Motif: The Tree as a Universal Separating Device in Early Indian, Iranian,Etruscan, and Chinese Art,Studies on the History and Culture Along the Continental Silk Road)

图22 桑奇佛塔,北部托兰纳上的《维万塔拉》,3世纪(采自:同图21)

而除了佛教艺术的传入,来自中亚的粟特人显然也受到了这种印度绘画形式的影响。大同湖东北魏一号墓出土的后挡板上绘制漆画,漆画屋宇门栏上有中原传统特色的“启门图”,两侧则是尖帽胡人守门人,两位侍者身后用朱红色均绘一棵阔叶树(图23)。体现出印度佛教人物绘画的影响。之所以说这种构图更偏向印度的叙事影响,而非广义的波斯文化,是因为波斯文化的“树下”构图多为左右对称偏向图案范式的构图,与这种写实体系差异较大。

图23 湖东北魏1号墓漆画棺后档的胡人形象,5世纪后半叶。

总而言之,南北朝在汉代传统的“神树”崇拜基础上,由于佛教绘画、雕塑等图像艺术的影响,树下形象开始逐渐受到追捧,特别是在屏风画构图中颇为盛行,三联屏《树下美人图》即诞生在这样的背景之中。

结 语

阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓屏画中存在许多独特的西域面貌,是阿斯塔纳地区墓葬绘画中独有的元素:如阿斯塔纳地区独有的妇女花钿妆容,西域传入的葡萄树、棕榈树等等,与中亚甚至西亚有着千丝万缕联系。其画面色彩艳丽,晕染浓郁,其中还间有泥金装饰,具有西来绘画技巧特征。同时阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓屏画也反映了同时期来自中原生活风貌的影响,如戴“浑脱”帽弹奏巴尔巴特琴的胡姬对应唐代中原描写“胡乐”的诗句,与中原几乎趋同的服饰与妆容,相似的屏画构图,无不反映出处于丝绸之路核心地段的阿斯塔纳地区,随着东西方文化的交融碰撞,所展现的兼容并包的艺术风格。

其次,阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓出土的《观乐仕女图》与三联屏《树下美人图》,在人物面貌、服装、首饰以及绘画技巧上都存在诸多共同性,显示出在当时的西域地区,应该存在独屏与联屏组合起来的家具以及系列性绘画,敦煌莫高窟445窟盛唐婚嫁图场景中已经有对这种组合式屏风的体现,这种组合使得绘画在主题、结构上具有范式性与主次性,对唐代屏风画的研究应该将其还原于出土环境中进行。

最后,阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓屏画碎片,是目前为止,唯一发现的写实风格的唐代横向独屏屏风画,对于研究我国唐代及唐代之后立轴绘画有着重要的意义。阿斯塔纳Ast.i i i .4号墓屏画体现了唐代盛行的两种与“树”有关的构图,即“树间叙事”与“树下人物”。“树间叙事”起源于战国早期漆画中运用树作为长卷绘画故事场景的分隔,对唐代及唐代之后的立轴绘画产生了重要影响。“树下人物”则起源于中原早期对于仙境中“神树”的崇拜,后在南北朝时期逐渐受到佛教故事绘画中对于“树下”构图的影响,在唐代联屏的屏风画中逐渐成为主流。