消费者权力感对拟人化独特产品评价的影响*

2021-07-20朱华伟

● 姚 琦 胡 超 朱华伟

(1,2 重庆交通大学经济与管理学院 重庆 400074;3 武汉大学经济与管理学院 武汉 430072)

1.引言

由于产品被认为是人们自我延展和传递身份信号的重要载体,借助选择和使用与众不同的产品或品牌来彰显自己的独特性,已成为消费者进行身份表达的一种最直接表现。越来越多的商家也试图通过顾客定制,推出具有鲜明特色的产品,甚至是营造特别的购物场景等方式来迎合消费者的独特性需求(White & Argo, 2011)。不仅如此,最近的行业趋势表明,在独特产品的营销过程中,许多营销机构或人员开始采用拟人化策略,以此来增加产品吸引力,例如,世界某著名手表品牌推出的系列手表中,手表表盘上可以展现各种人形图案,如“蓝脸(blue wild face)”“粉红女间谍(hot-pink lady spy)”等。这种策略流行的原因在于产品拟人化有助于增加消费者与这些独特产品的联系(Ahn et al.,2014)。事实上,那些缺乏社交关系的人更喜欢使用拟人化的产品,以此来弥补归属感的缺失。然而,独特品牌拟人化却不总是产生积极效果。实施拟人化策略后,消费者会认为品牌具有了人类意识,成了可以控制他人行为的能动主体(Epley & Waytz,2009)。这会降低品牌使用者在进行独特身份表达时的主观能动性,进而减弱某些消费者对独特产品拟人化后的评价(Puzakova & Aggarwal,2018)。以往研究发现,拥有高权力感的个体往往具有高的能动导向,在进行消费决策时,表现为聚焦自我(Rucker et al., 2011)和较强的控制倾向(Kim & McGill, 2011)。那么,当商家对独特产品采用拟人化的策略时,是否会对高权力感个体表达自我身份的能动性(desire for agency)形成威胁?进而使独特产品的拟人化成为一种有害的营销策略呢?

权力感是个体感知自身控制他人的能力(Anderson et al.,2012),对人们的认知、情感和行为方式产生了潜移默化的影响(翟学伟,2004;Rucker et al.,2012)。权力感既可以是长期的个体特质差异,也可能由情境因素激发产生(Rucker et al.,2012)。本文认为,高权力感个体具有明显的能动导向(agentic orientation)。在面对拟人化独特产品时,高权力感个体会因为拟人化品牌具有了人类意识,而降低其在进行独特身份表达时的能动感知(agency in identity expression),从而降低对拟人化独特产品的评价。这一效应会受到产品角色定位的调节。研究结论既是对权力感与品牌拟人化两方面现有文献的丰富,也将为独特品牌针对不同类型消费者实施拟人化策略提供实践指导。

2.理论基础及研究假设

2.1 品牌拟人化

品牌拟人化指的是赋予品牌以类人特征从而增强消费者对品牌意识感知的过程(Puzakova & Kwak,2017)。Kim和McGill(2011)研究发现,消费者动机影响品牌拟人化的效果。社会联系动机和效能动机对拟人化效应具有促进作用(Epley et al.,2007)。那些希望与他人增加联系的更喜爱拟人化(vs. 非拟人化)产品;为理解和预测非人类实体行为欲望的效能动机也会增加人们对产品的拟人化倾向。为此,营销人员赋予产品类人特征,并通过产品包装的呈现来鼓励消费者以拟人化的视角看待产品。品牌有时也被赋予了表明社会角色和家庭关系的名称。总之,这些拟人化的策略有利于增强消费者与品牌的关系,并提高消费者对品牌的选择几率。此外,拟人化还会影响消费者对产品的评价(Aggarwal & McGill,2007),情绪反应(Delbaere et al.,2011),以及更换产品的意图(Chandler & Schwarz,2010)。然而,赋予产品类人特征的拟人化策略并不总能提升产品评价,有时也会产生消极的作用。消费者的个体特征、情境因素以及产品外观都影响着拟人化的效应(Maeng & Aggarwal,2018)。例如,基于图式一致性理论,Aggarwal和McGill(2007)发现,没有拥有足够人类特征的拟人化产品会导致消费者的负面态度。同样,基于内隐人格理论,Puzakova等(2013)发现,如果消费者是实体论者(entity theorists),那么,品牌拟人化会导致消费者对品牌的错误行为产生更加负面的态度。而本文将从一个尚未探讨的角度,即身份表达能动性来探讨品牌拟人化可能存在的负面效应。

2.2 权力感、独特产品与身份表达的能动性

以往研究表明,物品是自我的延展,可用于消费者自我身份的表达(White & Argo,2011)。独特产品是指具有独有特征或被广告宣传为与众不同的产品。根据独特需求理论,人们渴望独特,并希望与其他人有所差异或区分开来(Simonson & Nowlis, 2000)。消费者会挑选或使用独特的产品来表达个性或独特性(Tian & McKenzie, 2001;Cheema & Kaikati, 2010)。因此,独特产品对于消费者的独特身份建构至关重要(Vignoles,2009)。消费者通过获取、利用或处置商品来表达与他人的不同特征,以生成或增强自我形象和社会形象(Escalas & Bettman, 2003;Tian et al., 2001)。同时,独特性理论指出,当他人与自己高度相似时,人们会作出区分性的行为以建立自尊或减少负面影响。因此,人们倾向于在具有强烈信号价值的产品领域中做出独特的选择,或通过消费稀缺的、独特的、定制的或怪诞的产品来表达他们的独特性。那么,在消费者身份表达时(如表达自我独特性),什么因素影响了这一进程?Baumeister(1998)认为,能动需求是自我表达的一种重要驱动力。能动性被描述为能动、自治、选择自由、控制、自我决定等,它需要个体感受到自己的行为是由自我决定的,而不是被他人控制或施加压力导致的(Deci & Ryan,2000)。有系列研究表明,高权力感个体具有明显的能动导向,这为本文厘清高权力感者身份表达时具有更高的能动性提供了证据。

首先,权力的能动-公共导向模型(Agentic-Communal Model)(Rucker et al.,2012)认为,高权力感个体倾向于能动取向,从而导致个体更加关注自我表达。能动取向的一个关键特征是行动导向和决断力,提升权力会促进个体行为的能动倾向(Galinsky et al.,2003;姚琦等,2020a)。例如,Jiang等(2014)研究表明,相比于低权力感被试,高权力感被试会发生更多的品牌转换行为,其中行动导向(action orientation)中介了权力感对品牌转换行为的影响。此外,高权力状态的个体还表现为以自我为中心(self-oriented),较少地替他人着想,并且不愿采纳他人的建议或观点(Galinksy et al.,2006)。

其次,从控制感的角度看,高权力感个体的控制感较强,低权力感个体的控制感较弱(Galinsky et al.,2003)。权力的能动-公共导向模型表明,相对于低权力个体,拥有权力会导致更多的主导性行为,并增加对控制的使用。例如,高权力感被试在游戏中表现出更多的控制需求以及能够控制局面的错觉(Fast et al.,2009)。Mochon等(2012)的研究表明,一个人对环境的控制感是消费者自我表现的驱动力。由此,综合以上权力感的能动取向及控制感两点,可以推测高权力感个体在使用独特产品传递身份信号时(Zou et al.,2014)会表现出较高的能动需求。

2.3 权力感对拟人化独特产品评价的影响

以往研究认为,权力感影响消费者对独特产品的选择或态度。相对于低权力感消费者,高权力感消费者具有明显的独特性动机,更喜爱独特产品(Zou et al.,2014)。因为高权力感个体会表现出积极的行动或情绪倾向(如,有强烈的积极情绪、强烈的自我控制感、完整的感觉);高权力感个体更少关心他人的感受(Rucker et al., 2012),更少受周围人的影响(Mourali & Zhiyong, 2013)。因此,高权力感个体往往表现出自我肯定的倾向,具有高自我概念且希望与众不同(Chatterjee et al., 2013)。此外,在做抉择时,高权力感个体偏好与大多数人不同的选择(Inesi et al., 2011)。高权力感消费者在身份表达时还具有较高的能动需求。因此,本文认为,当一个定位独特的产品采用拟人化策略时会降低高权力感消费者在身份表达过程中的感知能动性,进而降低产品的评价。以往相关研究结论有助于本文做出上述推断。

首先,实体产品有助于消费者自我身份的表达。关于自我表达的研究提出了一种自关联对象的层次结构,即关于自我与非自我统一体中物品分类的研究表明,物品被认为比其他人类更接近自我(Prelinger,1959)。由于相比于对人的控制,人们感知到对外部物体有着更强的控制力,因此在自我定义方面,物品比其他人更占有优势(Belk,1988)。与此相关的是,非人类实体缺乏“自由意志”(Epley & Waytz,2009),可以被消费者控制并归为“自我”,从而给予了消费者更多自我表达的能动性。

其次,拟人化产品由于被感知到拥有“人类意识”而变得具有“能动性”。拟人化产品具有人类的意识,它拥有自己的身份并能够控制他人的行为(Epley & Waytz,2009)。那么产品的这种“人类意识”对消费者身份表达的能动性有什么样的影响呢?它对产品的评价又有什么样的影响呢?已有研究表明,当消费者表达自己的身份时,那些直接定义自我表达的营销信息被认为是个体自我之外的某个力量正在决定一个人的行为,从而减少了消费者表达身份的自我决定程度,降低了消费者在身份表达中的能动性以及产品评价(Bhattacharjee et al.,2014)。

综上所述,本文认为高权力感消费者更多地寻求独特性,以满足自身差异化需求。高权力感消费者在自我表达时有着更高的能动需求(Rucker et al.,2012),以及对环境和行为有着更高的控制欲望(Fast et al.,2009),从而对阻碍其自我表达的行为线索更加敏感。所以,当定位独特的产品采用拟人化策略时,会被认为是“有意识”的,进而降低高权力感消费者身份表达的能动性以及产品评价。此外,权力的能动-公共导向模型认为,低权力感的人是公共导向,在消费决策时更关注他人,较少做出独特性的选择(Rucker et al.,2012),而缺乏独特动机的人通常对自我表达中的能动性线索不太敏感(Puzakova & Aggarwal,2018)。于是,提出下述假设:

H1:消费者的权力感影响他们对拟人化独特产品的评价。具体而言,高权力感消费者对拟人化(vs.非拟人化)独特产品的评价更低,低权力感消费者对拟人化(vs. 非拟人化)独特产品的评价没有差异。

H2:身份表达能动性中介了消费者权力感与拟人化独特产品交互作用对产品评价的影响。

2.4 产品角色定位的调节作用

拟人化产品的“人类意识”降低了消费者在身份表达中的能动性,进而导致了产品的负面评价,那么,是否可以认为,提升消费者的感知能动性可以提升消费者的产品评价?Williams等(2012)认为,人们的感知能动性依赖于“能动-支持”(agency-supportive)或“能动-控制”(agency-controlling)的社会角色。特别是,“能动-支持”的社会情境强调个人自由选择的机会并鼓励个人的主动性(Gagne et al.,2003)。例如,“能动-支持”风格的医生更注重患者的自由选择而不是命令其强迫改变(Williams et al.,2002)。“能动-支持”的风格增强了一个人在寻求目标时的自我能动性以及寻求目标过程中的满意度(Williams et al.,2002)。La Guardia等(2000)认为,人们会对支持他们能动意识的人抱有好感。例如,一个“名人品牌”给予消费者能动感的程度决定了消费者对品牌的依恋程度(Thomson,2006)。因此,当一个定位独特的产品,采用拟人化策略且使用“支持者”角色定位时,可以提升消费者在自我表达中的感知能动性以及产品评价。由前文可知,相比于低权力感消费者,高权力感消费者具有更显著的独特性动机,且在身份表达时具有较高的能动性。低权力感消费者缺乏独特性动机且在消费决策时更多关注他人的感受,而对自我表达的能动性线索不敏感。因此,本文认为,当产品定位独特时,高权力感消费者对拟人化“支持者”的产品评价比“能动者”(指专注于产品特征而不关注消费者需求)的产品评价更高。因为,“支持者”产品提升了高权力感消费者在身份表达时的能动性。而低权力感消费者对拟人化“支持者”与“能动者”产品评价没有差异。由此提出如下假设:

H3:产品角色定位调节了消费者权力感与拟人化独特产品交互效应对产品评价的影响。具体而言,高权力感消费者对定位“支持者”(vs. “能动者”)的拟人化独特产品评价更高,而低权力感消费者对定位“支持者”或“能动者”的拟人化独特产品评价没有显著差异。

本文通过4个实验来验证研究假设。实验1a和1b旨在探究个体权力感对定位独特的拟人化(vs. 非拟人化)产品评价的影响;实验2更换实验刺激物,探究身份表达能动性在上述交互影响中的中介作用;实验3验证拟人化角色定位的调节作用。

3.研究1a:情境权力感对拟人化独特产品评价的影响

实验1a的目的是验证H1,即消费者权力感与定位独特的拟人化产品交互作用影响消费者产品评价。具体地说,当产品定位独特时,高权力感消费者对拟人化(vs. 非拟人化)产品评价更低,低权力感消费者对拟人化与非拟人化产品评价没有显著差异。

3.1 前测

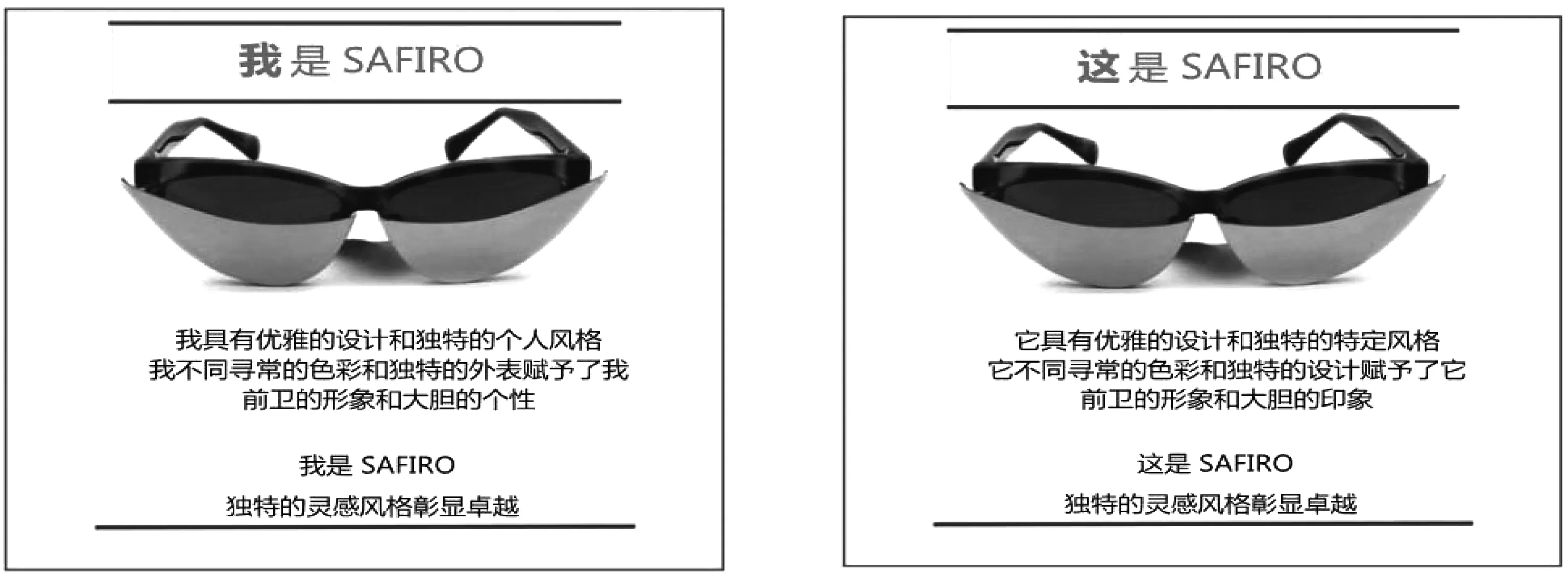

来自某综合大学的47名在校大学生参加了实验(25名女生,M年龄=21.91岁,SD=2.15岁)。我们选取一款眼镜(如图1所示)作为实验材料,首先将被试随机分到不同组中,并测量他们对这款SAFIRO眼镜的拟人化感知程度,随后,测量他们对产品独特性的感知。拟人化的操控采用第一人称或第三人称的广告描述方式(Aggarwal & McGill,2007),在被试阅读完广告后,我们用两个题项进行了拟人化操纵检查,“请评估这款SAFIRO眼镜在您脑海中像人一样活灵活现的程度”“这款SAFIRO眼镜在多大程度上让您想到了人的品格和特征”(r=0.42,p<0.01;1=完全没有,7=非常多;Puzakova & Aggarwal,2018)。独特性操纵检查的两个题项为“这款SAFIRO眼镜的定位是否独特”(1=一点也不独特,7=非常独特),“这款SAFIRO眼镜突出了其在独特性上与其他品牌的区别”(r=0.47,p<0.001;1=非常不同意,7=非常同意)(Lee et al.,2013)。

单因素ANOVA分析的结果表明,拟人化操控成功(M拟人化=4.23,M非拟人化=3.25,F(1,45)=8.55,p<0.01,η2=0.16),在拟人化条件下,被试认为SAFIRO眼镜更像人。单样本T检验的结果表明,独特性操控成功(M=4.41,t(46)4=2.09,p=0.04)。

图1 Safiro眼镜广告(拟人化/非拟人化)

3.2 正式实验设计

实验1a采用2(权力感:高 vs. 低)×2(产品类型:拟人化 vs. 非拟人化)的组间因子实验设计来验证本文的研究假设。

首先,采用插话式启动方法(episodic priming)(Galinsky et al.,2003)启动个体的权力感,让被试阐述自己有/无权力感的经历。以往多项实验研究已经表明,采用回忆的方法控制权力感有良好的信度和效度(Rucker & Galinsky,2008)。具体而言,在高(低)权力组,被试将读到以下文字:“很多人有过管理团队或领导他人(被他人管理或领导)的经历,请回忆你成功管理或领导他人(担任下属或助手或被他人领导)的经历,并将印象最深的一次经历记录下来,如当时的时间、地点、事件以及感受等”。

接下来,我们要求被试想象正打算购买一款太阳眼镜的场景,然后,他们看到了虚拟品牌Safiro的眼镜广告。SAFIRO是一款定位独特的眼镜,在拟人化(非拟人化)的广告中采用第一人称(第三人称)的广告叙事方式(Puzakova & Aggarwal,2018)。在浏览广告以后,被试报告了他们的产品态度以及人口统计信息。

3.3 正式实验程序

我们通过营销研究室来收集问卷,共133名被试(80名女生,M年龄=22.55岁,SD=3.13岁,年龄跨度为18~36岁)参加了实验,在实验前,他们被告知将完成两个不相关的研究,并在实验结束后,每人获得4元的报酬。首先随机将他们分配到高/低权力感组。启动回忆任务后,我们测量被试此刻的权力感状态以及情绪,如“在回忆的经历中,你认为在多大程度上觉得自己有权力,1=完全没有权力,7=非常有权力”“你现在的情绪状态是……1=非常悲伤,7=非常开心”。随后,我们告知被试需要他们完成另一个与本实验无关的“产品评估”研究。我们测量了被试的产品态度(如,这款SAFIRO眼镜是品质优良的,α=0.88),收集被试的人口统计信息,答谢,完成实验。

3.4 实验结果

3.4.1 操纵检验

首先,检验了该实验的回忆法是否成功地激发了被试的权力感。结果表明,高权力感组与低权力感组在权力感上具有显著差异(M高=5.13,SD=0.99,M低=3.41,SD=1.49;F(1,131)=58.01,P<0.001,η2=0.30),说明权力感操纵成功。此外,情绪的操纵检验表明,权力影响被试的情绪,相比于低权力感者,高权力感者在情绪上表现得更开心(M高=4.78,SD=1.18,M低=4.07,SD=1.38;F(1,131)=9.98,P=0.002,η2=0.07)。

3.4.2 产品评价

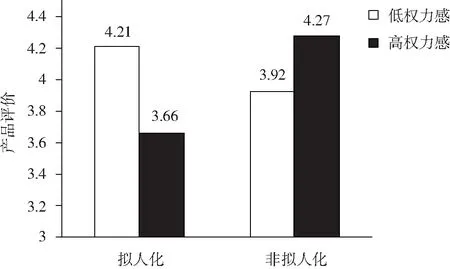

通过对产品评价进行单变量方差分析(情绪作为协变量),结果表明,权力感的主效应(F(1,128)=1.42,p=0.23)和产品类型的主效应(F(1,128)=0.20,p=0.65)均不显著,但是权力感与产品类型的交互效应显著(F(1,128)=4.66,p=0.03,η2=0.03)。具体而言,当被试权力感高时,相比于非拟人化的产品,他们对拟人化产品的评价更低(M拟人化=3.66,SD=0.82,M非拟人化=4.27,SD=1.30;F(1,128)=3.05,p=0.08,η2=0.02);当被试权力感低时,他们对拟人化与非拟人化产品的评价没有显著差异(M拟人化=4.21,SD=1.24,M非拟人化=3.92,SD=1.03;F(1,128)=1.62,p=0.2),如图2所示。

图2 权力感与品牌拟人化的交互效应

实验1a验证了本文的H1,即消费者权力感与定位独特的拟人化产品的交互作用影响消费者产品评价。具体地说,当产品定位独特时,高权力感消费者对拟人化(vs. 非拟人化)产品评价更低,低权力感消费者对拟人化与非拟人化产品评价没有显著差异。

4.研究1b:特质权力感对拟人化独特产品评价的影响

实验1b采用测量特质权力感的方式再次验证H1。有研究表明,信息加工流畅性在权力感对产品态度的影响中发挥着重要作用(靳菲和朱华伟,2016;王艳芝和卢宏亮,2019),特别是信息加工流畅性在权力感与拟人化类型(热情 vs. 能力)交互对产品购买意愿的影响中发挥中介作用。因此,实验1b也将探究信息加工流畅性是否为本文主效应的替代性解释。

4.1 正式实验设计与程序

实验1b采用2(权力感:高 vs. 低)×2(产品类型:拟人化 vs. 非拟人化)的组间因子实验设计来验证本文的H1,权力感作连续变量测量。实验1b与1a的设计和程序类似,不同之处在于,实验1b中的权力感采用测量的方式,实验1a中的权力感采用操控的方式,以及在实验1b中我们测量了另外一个可能影响消费者权力感对拟人化产品评价的影响因素——信息加工流畅性(王艳芝和卢宏亮,2019)。

我们通过营销研究室招募了109名被试(67名女生,M年龄=24.88岁,SD=4.16岁,年龄跨度为17~44岁),他们被告知将完成两个不相关的研究,并在实验结束后,每人获得2元的报酬。首先,测量被试的权力感(如我可以让别人按照我的想法做事,α=0.87),问卷改自Anderson等(2012)编制的量表。然后,被试阅读了实验1a中SAFIRO太阳镜的广告,并完成了产品态度(如“这款SAFIRO眼镜是品质优良的”,α=0.89),信息加工流畅性(王艳芝和卢宏亮,2019;如“我觉得该广告信息读起来很顺畅”,α=0.91)的测量。最后,收集被试的人口统计信息,如年龄等,答谢,完成实验。

4.2 实验结果

首先,以产品评价作为因变量,产品类型、权力感以及交互项权力感×产品类型(0代表“非拟人化”,1代表“拟人化”)为自变量,采用SPSS22.0进行回归分析。结果显示,产品类型对产品评价的回归系数不显著(β=-0.20,p=0.25),权力感对产品评价的回归系数显著(β=0.52,p<0.001),交互项权力感×产品类型的回归系数显著(β=-0.42,p=0.05)。在高权力感条件下,产品类型的斜率负向显著(β=-0.62,p<0.05),表明高权力感被试对拟人化产品评价更低。在低权力感条件下,产品类型的斜率不显著(β=0.21,p=0.43),表明低权力感被试对不同类型拟人化产品评价没有显著差异。

其次,以信息加工流畅性作为因变量,产品类型、权力感以及交互项权力感×产品类型为自变量,采用SPSS22.0进行回归分析。结果显示,产品类型对信息加工流畅性的回归系数不显著(β=-0.02,p=0.89),权力感对信息加工流畅性的回归系数显著(β=0.39,p<0.01),交互项权力感×产品类型的回归系数不显著(β=0.01,p=0.94)。因此,排除信息加工流畅性在权力感与产品类型对产品评价影响中的替代性解释。

实验1b再次验证了H1,并排除了信息加工流畅在权力感与拟人化产品类型交互影响产品评价中的替代性解释。

5.研究2:身份表达能动性的中介作用

实验2有两个目的:①探究权力感与定位独特的拟人化产品交互对产品评价影响的内在机制。②排除社会分离(social separateness)、个人空间侵犯(violation of personal space)、感知效能在上述交互影响中的替代解释。独特产品拟人化减少了社会分离的感知,进而降低了高权力感消费者对产品的评价。此外,Xu等(2012)研究发现,在拥挤的环境中,物理距离的减少提升了人们寻求独特的动机。因此,寻求独特的消费者(如高权力感者)会通过与其他人或拟人化产品保持距离来避免个人空间被侵犯。

5.1 前测

我们招募了某综合大学的36名在校大学生(28名女生,M年龄=22.72岁,SD=1.59岁)参加实验。选取一款3D高清数码相机(如图3所示)作为实验材料,之后,进行与实验1前测类似的拟人化操控和拟人化、独特性测量。拟人化操纵检验的两个题项为“请评估这款ZOOK相机在您脑海中像人一样活灵活现的程度”“这款ZOOK相机在多大程度上让您想到了人的品格和特征”(r=0.51,p<0.01;1=完全没有,7=非常多;Puzakova & Aggarwal,2018)。独特性操纵检验的两个题项为“这款ZOOK相机的定位是否独特”(1=一点也不独特,7=非常独特),“这款相机突出了其在独特性上与其他品牌的区别”(r=0.45,p<0.01;1=非常不同意,7=非常同意)(Lee et al.,2013)。

单因素ANOVA分析的结果表明,拟人化操控成功(M拟人化=4.19,M非拟人化=3.19,F(1,34)=8.35,p<0.01,η2=0.19),在拟人化条件下,被试认为ZOOK相机更像人。单样本T检验的结果表明,独特性操控成功(M=4.41,t(35)4=2.34,p=0.02)。

5.2 正式实验设计

实验2采用2(权力感:高 vs. 低)×2(产品类型:拟人化 vs. 非拟人化)的组间因子实验设计来验证H2。与实验1不同,实验2采用角色扮演的方式来操纵被试的权力感,并对脚本的关键信息加黑以示提醒。具体地说,高权力感组的被试将读到以下描写:“假设你是一家大型公司的某部门经理,身为部门经理,你有权力决定你部门员工的工作安排,而且他们只能无条件服从。在每个月底,你将评价你属下的工作绩效,并且他们无法得知评价结果,也没有机会评价你。你的评价将决定他们的薪酬。试想一下,如果你扮演该部门经理的角色,你的感受是怎样的?会想些什么?做些什么?”;低权力组被试将读到以下描写:“假设你是一家大型公司的某部门员工,身为普通职员,你有责任服从你的部门经理交给你的工作和指令。在每个月底,你的上司将评价你的工作绩效,然而你却无法得知评价结果,也没有机会去评价你的上司。上司对你的评价将决定你的薪酬。试想一下,如果你扮演该职员的角色,你的感受是怎样的?会想些什么?做些什么?”(Dubois et al.,2010;姚琦等,2020b)。

与实验1a或1b类似,我们要求被试想象正打算购买一款3D高清数码相机的场景,然后,他们看到了虚拟品牌ZOOK的数码相机广告。ZOOK是一款定位独特的数码相机,在拟人化(非拟人化)的广告中采用第一人称(第三人称)的广告叙事方式(Puzakova & Aggarwal,2018),并采用类人视觉特征(Puzakova et al.,2013)。在浏览广告以后,被试报告了他们的产品评价、感知身份表达的能动性、权力感的操纵检验以及人口统计信息。

图3 ZOOK相机广告(拟人化/非拟人化)

5.3 正式实验程序

我们通过营销研究室来收集问卷,共143名被试(101名女生,M年龄=24.66岁,SD=4.79岁,年龄跨度为19~42岁)参加了实验,在实验前,他们被告知将完成两个不相关的研究,并在实验结束后,每人获得3元的报酬。首先随机将他们分配到高/低权力感组。在阅读角色扮演的材料后,我们测量被试此刻的权力感状态及情绪。随后,进入“产品评估”环节,我们测量被试的产品评价(如“这款ZOOK相机是讨人喜欢的”“这款ZOOK相机是品质优良的”等,α=0.94;Puzakove & Aggarwal,2018),身份表达的能动性(如“拥有这款ZOOK相机能让我自由地表达我是谁”等,r=0.79,p<0.001;Bhattacharjee et al., 2014),感知社会分离(如“拥有这款ZOOK相机会让我与他人产生距离”等,r=0.68,p<0.001;Puzakove & Aggarwal,2018),个人空间侵犯(如“当使用这款ZOOK相机时,我觉得我的个人空间受到了侵犯”等,a=0.95;Harrell et al.,1980)以及感知效能(如“你认为在多大程度上了解ZOOK品牌”,r=0.74,p<0.001)。最后,我们收集了被试的人口统计信息,答谢,完成实验。

5.4 实验结果

5.4.1 操控检验

首先,检验了该实验角色扮演法是否成功地激发了被试的权力感。结果表明,高权力感组与低权力感组在权力感上具有显著差异(M高=5.74,SD=1.29,M低=3.22,SD=1.78;F(1,141)=85.15,P<0.001,η2=0.37),说明权力感操纵成功。此外,权力感不影响被试的情绪(M高=4.34,SD=0.96,M低=4.09,SD=1.05;F(1,141)=2.08,P=0.15)。

5.4.2 产品评价

通过对产品评价进行单变量方差分析,结果表明,权力感的主效应不显著(F(1,139)=1.56,P=0.21),拟人化的主效应(M拟人化=4.69,SD=1.15,M非拟人化=5.16,SD=0.16;F(1,139)=4.21,P=0.04,η2=0.02)显著,更重要的是,权力感和拟人化的交互效应(F(1,139)=4.79,P=0.03,η2=0.03)显著。对于高权力感的人,他们对定位独特的拟人化(vs. 非拟人化)品牌评价更低(M非拟人化=5.55,SD=0.24,M拟人化=4.58,SD=0.24,F(1,139)=7.57,P<0.01,η2=0.05);对于低权力感的人,他们对定位独特的拟人化或非拟人化品牌的评价没有显著差异(M非拟人化=4.76,SD=0.21,M拟人化=4.80,SD=0.19,F(1,139)<1,P=0.91),如图4所示。

图4 权力感与拟人化的交互效应

5.4.3 中介效应

首先,将身份表达的能动性作为因变量进行2(权力感:高 vs. 低)×2(产品类型:拟人化 vs. 非拟人化)的ANOVA分析,结果表明,权力感的主效应(F(1,139)=0.9,P=0.34)和拟人化主效应(F(1,139)=2.77,P=0.09)均不显著,权力感与拟人化的交互效应显著(F(1,139)=5.37,P=0.02,η2=0.03)。对于高权力感的人,他们在拟人化产品条件下感知的身份表达能动性更低(M非拟人化=5.03,SD=0.27,M拟人化=4.01,SD=0.27,F(1,139)=6.68,P=0.01);对于低权力感的人,他们在不同类型产品条件下感知的身份表达能动性没有显著差异(M非拟人化=4.20,SD=0.23,M拟人化=4.36,SD=0.22,F(1,139)=0.26,P=0.60)

接下来,本文按照Zhao等(2010)提出的中介效应分析程序,参照Hayes(2013)的模型进行Bootstrap中介效应检验,将低权力感编码为0,高权力感编码为1,定位独特的拟人化产品编码为1,非拟人化产品编码为0,样本量选择5000,在95%置信度下,选择模型8,结果表明:身份表达的能动性中介效应存在(LLCI=-1.14 ULCI=-0.12),该区间不包含0,中介效应大小为-0.61,中介效应如图5所示。此外,品牌导致的社会分离(LLCI=-0.28,ULCI=0.15)、个人空间侵犯(LLCI=-0.05,ULCI=0.34)、感知效能(LLCI=-0.73,ULCI=0.15)的区间包含0,中介效应不存在。因此,排除了品牌导致的社会分离、个人空间侵犯和感知效能的替代解释机制。

(注:*表示p<0.05;*** 表示p<0.001)

使用新的实验刺激物,采用不同权力感操控方式,实验2得到了同实验1a和1b的发现,同时证实了身份表达的能动性在权力感与定位独特的拟人化产品交互对产品评价影响的中介作用。更具体地说,对于定位独特的产品,高权力感消费者在产品拟人化时身份表达的能动性以及产品评价较低。此外,实验2排除了品牌导致的社会分离、个人空间侵犯、感知效能对产品评价差异的替代解释机制。

6.研究3:产品角色定位的调节作用

实验3的目的是探究,当产品定位独特时,拟人化“支持者”与“能动者”角色对不同权力感消费者产品评价的调节作用,并进一步为身份表达能动性的中介解释机制提供证据。

6.1 前测

来自某综合大学的66名在校大学生参加了实验(43名女生,M年龄=24.73岁,SD=5.24岁)。我们选取一款手表(如图6所示)作为实验材料,首先,进行与实验1和实验2前测类似的拟人化操控以及拟人化、独特性测量。接下来,借鉴Williams等(2002)研究,对产品角色进行“支持者”“能动者”操纵。“支持者”角色操纵检验的3个题项为“这款TESMER手表似乎有助于我变得与众不同”“在表达独特时,我觉得这款TESMER手表会随时为我提供帮助”“我觉得这款TESMER手表想要帮助我表达自己的独特”(α=0.81;1=完全没有,7=非常多;Gagne et al.,2003;Williams et al.,2002),“能动者”角色操纵检验的2个题项为“这款TESMER手表只突出表达了它的功能属性,却没有考虑到我的需求”“这款TESMER手表似乎只关注它自己,却没有关注我”(r=0.79,p<0.01;1=完全没有,7=非常多;Gagne et al.,2003;Williams et al.,2002)。

单样本T检验的结果表明,拟人化操控成功(M=4.33,t(65)4=3.06,p<0.01),独特性操控成功(M=4.42,t(65)4=3.39,p<0.01)。单因素ANOVA分析的结果表明,与“能动者”角色相比,“支持者”角色更支持消费者的目标(M支持者=4.63,M能动者=4.02,F(1,64)=5.38,p=0.02,η2=0.07)。此外,与“支持者”角色相比,“能动者”角色更加突出其自身特征而不是关注消费者需求(M支持者=3.50,M能动者=4.45,F(1,64)=8.33,p<0.01,η2=0.11)。总的来说,品牌拟人化、独特性和产品角色操纵成功。

图6 TESMER手表广告(支持者/能动者)

6.2 实验设计与程序

实验3采用2(权力感:高 vs. 低)×2(产品角色定位:支持者 vs. 能动者)的组间因子实验设计来验证本文的H3,权力感作为连续变量。我们通过营销研究室招募了87名被试(59名女生,M年龄=23.62岁,SD=4.34岁,年龄跨度为18~49岁),他们被告知将完成两个不相关的研究,并在实验结束后,每人获得3元的报酬。首先,测量被试的权力感(如我可以让别人按照我的想法做事,α=0.92),问卷改自Anderson等(2012)编制的量表。随后,我们要求被试想象正打算购买一款手表的场景,然后,他们看到了虚拟品牌TESMER的手表广告。TESMER是一款定位独特的手表,拟人化的操控采用第一人称的广告叙事方式(Puzakova & Aggarwal,2018),此外,“能动者”广告更多地强调手表自身的特征,“支持者”广告更多地强调对消费者目标的支持。在浏览广告以后,被试报告了他们的产品评价(如“这款TESMER手表是品质优良的”,α=0.86)、感知身份表达的能动性(如“拥有这款TESMER手表能让我自由地表达我是谁”,r=0.68,p<0.001)以及人口统计信息。

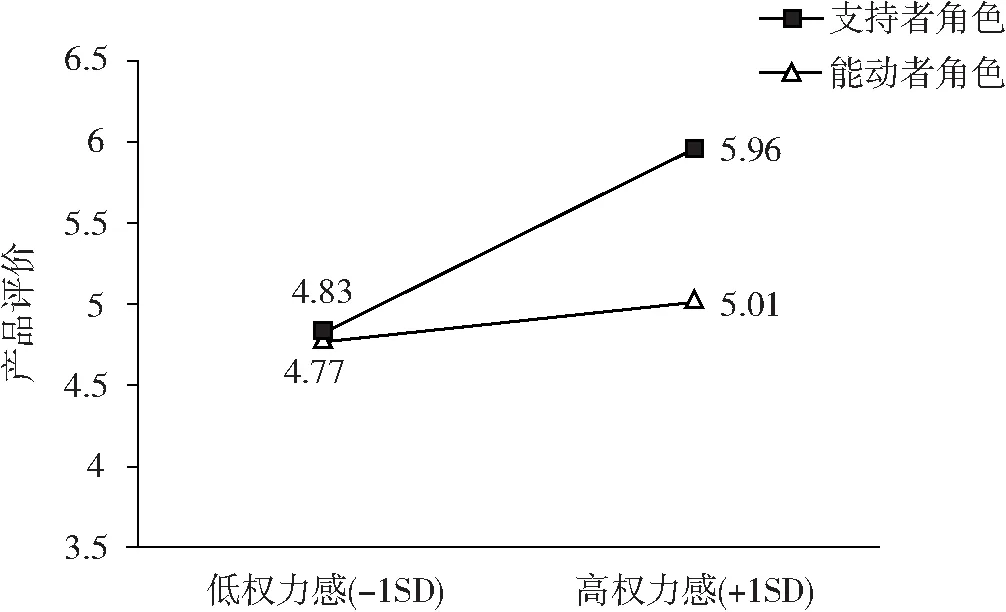

6.3 实验结果

首先,以产品评价作为因变量,产品类型、权力感以及交互项权力感×产品类型(0代表“能动者”,1代表“支持者”)为自变量,采用SPSS22.0进行回归分析。结果显示,产品类型对产品评价的回归系数显著(β=0.56,p<0.05),权力感对产品评价的回归系数不显著(β=0.13,p=0.45),交互项权力感×产品类型的回归系数显著(β=0.49,p<0.05)。在高权力感条件下,产品类型的斜率正向显著(β=1.05,p<0.01),表明高权力感被试对“支持者”角色的产品评价更高。在低权力感条件下,产品类型的斜率不显著(β=0.06,p=0.78),表明低权力感被试对不同拟人化角色的产品评价没有显著差异(如图7所示)。

图7 产品角色定位的调节作用

其次,以身份表达的能动性作为因变量,产品类型、权力感以及交互项权力感×产品类型为自变量,采用SPSS22.0进行回归分析。结果显示,产品类型对身份表达的能动性的回归系数显著(β=0.55,p<0.05),权力感对身份表达的能动性的回归系数不显著(β=-0.11,p=0.55),交互项权力感×产品类型的回归系数显著(β=0.64,p<0.01)。在高权力感条件下,产品类型的斜率正向显著(β=1.2,p<0.01),表明高权力感被试在“支持者”角色条件下身份表达的能动性更高。在低权力感条件下,产品类型的斜率不显著(β=-0.08,p=0.74),表明低权力感被试在不同拟人化角色的产品条件下身份表达的能动性没有显著差异。

最后,参照Hayes(2013)的模型进行Bootstrap中介效应检验,样本量选择5000,在95%置信度下,选择模型8,结果表明:身份表达的能动性中介效应存在(LLCI=0.02 ULCI=0.49),效应值为0.22,在高权力感条件下,产品类型通过身份表达的能动性对产品评价的间接效应显著(LLCI=0.13 ULCI=0.81),效应值为0.42;在低权力感条件下,产品类型通过身份表达的能动性对产品评价的间接效应不显著(LLCI=-0.28 ULCI=0.18)。

通过改变实验刺激物,并采用测量长期权力感的方式,实验3验证了产品角色定位的调节作用,相比于“能动者”角色,高权力感的人对“支持者”角色的评价更积极,低权力感的人对不同角色的评价没有显著差异。此外,在“支持者”角色条件下,高权力感消费者感知身份表达的能动性更高。这为本研究中身份表达能动性的中介机制提供了进一步的验证。

7.研究结论与讨论

7.1 研究结论

本研究通过四项实验验证了独特产品拟人化对不同权力感消费者产品评价影响的过程以及理论机制。实验1a使用第一人称的语言表达方式操控SAFIRO眼镜的拟人化,采用插话式方法启动被试的权力感,以眼镜的评价作为因变量,实验结果表明,当产品定位独特时,高权力感消费者对拟人化(vs. 非拟人化)眼镜的评价更低,低权力感消费者对不同拟人化眼镜的评价没有显著差异。实验1b排除了信息加工流畅在权力感与拟人化产品类型交互影响产品评价中的替代性解释。实验2以高清3D数码相机为实验刺激物,实验结果表明,消费者身份表达的能动性中介了拟人化独特产品与消费者权力感对产品评价的影响,具体地说,产品拟人化削弱了高权力感消费者身份表达的能动性以及产品评价。实验3采用测量权力感的方式,使用“支持者”“能动者”的不同角色条件下的TESMER手表作为实验刺激物,实验结果表明,高权力感消费者对拟人化“支持者”(vs. 能动者)角色的产品评价更高,且在“支持者”产品条件下感知到更高的身份表达的能动性。

7.2 理论贡献

第一,本研究拓展了权力感的研究情境。Rucker等(2012)指出,权力感作为个体一种重要的心理状态,对消费者行为的影响还有许多值得挖掘的领域。本文从权力感视角探讨了独特产品的拟人化对消费者产品评价的影响,这是以往文献暂未涉及的。此外,以往关于权力感与产品拟人化之间关系的研究表明,权力感会影响消费者对拟人化产品的风险感知,相对于低权力感者,高权力感者在拟人化产品条件下有着更高控制感,这种控制感导致了更低的产品风险感知以及更高的产品使用意愿(Kim & McGill,2011)。而本文则重点探讨了当独特产品采取拟人化策略时,拟人化与权力感的交互作用对产品评价所带来的负面效应。

第二,本文提出了拟人化独特品牌评价的影响因素,并探究其内在机制。本文证实了权力感会影响消费者对拟人化独特品牌的评价,这种影响的潜在机制在于不同权力感的消费者面对拟人化独特品牌时感知到的身份表达能动性有所差异。以往身份表达的研究关注了独特性的驱动效力,并强调能动在自我表达中的关键作用(Bhattacharjee et al.,2014),却没有关注它对不同消费者评价拟人化产品的影响。根据本文的研究,身份表达中能动性作为一种主观体验在与消费者权力感相关联后会影响产品评价。

第三,本文还探讨了产品角色定位这一边界条件的调节作用。研究表明,当产品定位独特时,拟人化“支持者”角色可以提升高权力感消费者在身份表达中的感知能动性,进而逆转对拟人化产品的负面评价。这是因为尽管独特产品拟人化会增加品牌被感知拥有人类意识和能动性,但当该品牌主动降低“身价”,以一个消费者独特性“支持者”的自我定位出现时,高权力感者会由此恢复在“消费者-品牌”二元关系中的控制感和主观能动感,从而对该品牌作出较为积极的评价。

7.3 营销启示

本文研究结论显示,当产品定位独特时,权力感会影响消费者对产品拟人化的态度,特别是高权力感消费者对拟人化独特产品的评价更加负面。权力感既可能是财富、地位等导致的长期个体特质,也能够通过外部线索临时激活(Keltner et al.,2003),如在消费场景中播放重贝斯的音乐(Hsu et al.,2015),释放温暖气味的香氛(Madzharov et al.,2015)。因此对于售卖独特产品的场所,要避免产品的拟人化广告宣传以及激活消费者的临时权力感。此外,如果通过拟人化策略增强与消费者之间的联系,应该突出产品的“支持者”形象。

对于独特产品的管理者们,在决定是否采用拟人化策略时应三思而行。Cheema和Kaikati(2010)发现,一个独特产品拥有大量正面口碑会降低消费者对产品的感知独特性。而本文的研究发现,在高权力消费群体中,独特产品采用拟人化策略不是一个明智之举。例如,一位具有高社会地位的人希望购买一块设计独特的手表来彰显自己的身份时,拟人化形象的手表可能对他没有太大的吸引力。

7.4 研究局限与展望

本文研究还存在一些不足。首先,研究表明,当权力来源不合理、不稳定或可能对个体已有权力造成威胁时,高权力者会表现出更多的合作意向,更愿意与他人合作(Lammers et al.,2009)。而产品拟人化可以传递“温暖”和“能力”两个维度的信息(Fournier & Alvarez,2011),此外关于权力感与信息加工和说服的研究表明,低权力个体更关注与“温暖”相关的信息(Dubois et al.,2016)。因此,当高权力感个体权力不稳定时,他们是否会借以使用拟人化产品向低权力感者传递温暖信息,拉近彼此的距离,而不再单单关注与众不同及独特的身份表达,这或许是未来研究的一个方向。

其次,消费者能够通过选择独特的产品来应对社会排斥(Wan et al.,2014)。此外,当遭受社会排斥时,消费者倾向于选择拟人化产品来弥补其归属感的缺失(Chen et al.,2017)。那么,社会排斥是否可以提升高权力感的人对拟人化独特产品的评价呢?这或许是本研究的一个边界条件,未来可进一步探讨。

最后,本文所有实验均在独特产品条件下进行,因为独特(vs.非独特)产品能够满足消费者的独特性需求(Tian et al., 2001),且高权力感的消费者在产品独特时关注身份表达的能动性。因此,产品的独特与否是本研究的一个边界条件,未来可进一步探讨。