面向数字人文的档案学人学术年谱可视化实践与启示

2021-07-19谢巍弘

谢巍弘

一、数字人文思想为档案学人学术年谱可视化建构提供了新思路

数字技术与人文学科的交叉与融合使数字人文思想逐渐明晰和强化。数字人文吸引学界的目光不仅仅是因为信息技术取得了划时代的突破,更是因为数字技术与人文学科的结合为人文学科的研究开辟了令人欣喜的领域。随着数字人文和档案学研究的融合发展,数字人文逐渐成为档案学领域重要的研究议题,档案学研究与数字人文正在逐渐达成默契。在数字人文研究方法和工具中,GIS技术不仅能直观地表达研究对象的空间变化,还擅长于数据的量化统计和分析,图情档博等学科都在尝试利用GIS技术和方法解决本学科相关问题。档案信息资源是优质资源,档案文献和档案数据库内容丰富。在基于档案文献或数字馆藏资源进行的专题研究中,如果研究主题时间跨度长、空间跨度大,GIS技术可以带来新的理念和研究方法。在档案类数字人文项目中,GIS的逻辑和应用具有天然的优势。

(一)基于GIS的可视化项目成为数字人文研究的典型应用

一般认为,地理信息系统(Geographical Information System,即GIS)的概念由英国地理学家、被称作“GIS之父”的罗格·汤林森(Roger Tomlinson)于1963年首次提出。最初的GIS是以信息技术为基础,以管理和规划自然资源为目的,对原始地理数据进行采集、存取和管理而形成的一个信息系统。GIS通过数据建模、分析计算等方法来探索某一特定地理空间范围内自然与社会的关系,在研究相关空间要素内在的发展规律并预判其发展趋势等方面具有独特的优势。

随着地理信息技术的发展,GIS 这一概念由“地理信息系统”(Geographical Information System)发展为“地理信息科学”(Geographical Information Science),再发展为“地理信息服务”(Geographical Information Service),GIS从简单的空间数据管理和可视化分析技术逐渐成长为一门科学。随着学科交叉研究的活跃,GIS在人文社会科学研究中的应用价值日益明显。张耀铭认为,国外档案数字人文项目分为五大类别:“GIS历史地理可视化项目、语料库建设项目、历史数据库建设项目、社会及历史场景重建项目、档案数字化项目。” [1]目前国内多个基于GIS技术的中外合作项目在可视化研究和呈现方面取得多项成果。复旦大学历史地理研究中心与哈佛大学合作开发的中国历史地理信息系统(China Historical GIS, CHGIS) [2]于2001年1月启动,系统支持空间数据分析,试图建立一套基础的中国历史GIS数据集。浙江大学社会科学研究院与哈佛大学地理分析中心共同创建的“学术地图发布平台”[3]于2019年3月上线,是综合性的大数据地图发布平台,用户可以进行地理信息研究成果的发布、可视化分析及多功能查询等操作。此外,中国台湾“中研院”实施的“中华文明之时空基础架构(CCTS)”项目[4]和香港中文大学太空与地球信息科学研究所主持的“民国时期北京都市文化历史地理信息数据库”[5]也是著名的历史地理信息平台。在国内学者主持的专题地理信息数据库科研项目中,已上线运行的包括唐晓峰2010年主持的“北京历史文化地理信息系统”[6]和张萍2014年主持的“丝绸之路历史地理信息系统”[7]等。在档案学领域,中国人民大学人文北京研究中心的“我的北京记忆”项目[8]是一个能够让北京记忆传承者们共享珍贵资源的平台,用户上传的反映北京“五行八作”的音频、视频资料,都可以在网站“资源地图”栏目内嵌的高德地图中展示对应的“生成地点”。GIS 技術在可视化研究和呈现方面的优势,可以为档案学研究提供直观的数据支持和表现方式。包弼德认为,“一个地理信息系统其实是一个数据库,一个社会关系图实际是一系列可计算的关系的展示和呈现。”[9]在档案学研究中,基于GIS开展的档案学人研究可以直观地从多个维度展示特定人物的成长轨迹、学术活动和学术渊源,这方面的研究还不多见。

(二)GIS为档案学人学术年谱可视化建构提供技术支撑

人文社会科学领域中,经常将本学科代表性学者的研究视作学术研究的重要组成部分,因为学科的发展就是依靠学者学术思想的积累和学术研究来推动的。对档案学者的研究也是中国档案学研究的重要内容。胡鸿杰教授较早地对档案学人的话题进行了研究,他认为,“中国档案学人及其文化素质、知识结构、人生经历等‘主体特征决定了中国档案学的基本理念和模式。”[10]他将中国档案学者按不同的历史时期划分为“启蒙者”“开拓者”和“继承者”三代。不同时代档案学家的学术贡献和学术轨迹代表着那个时代档案学理论和实践的发展状况。

在吴宝康先生百年诞辰之际,档案学界关于吴宝康学术历程和档案学思想的研究取得了丰硕的成果。以吴宝康先生为代表的档案学人,谙熟新中国档案管理工作面临的问题,醉心于档案学理论研究和教育实践。吴宝康学术思想的演变轨迹,“可以看作我国档案事业发展的缩影,同时也代表了新中国发展档案教育事业的探索历程。”[11]陈智为认为,吴宝康教育思想体系形成于上20世纪五、六十年代,完善于八十年代,主要包括明确的档案教育指导思想、合理的档案教育结构、深层次的档案专业配置和政治、业务素质较高的师资队伍和完整配套的档案专业课与教材建设。[12]吴宝康档案学术思想的演变和教育思想的成熟都是一个渐进的过程,相关研究的成果表现形式多以论文和著作为主,利用可视化的技术手段直观地展示其学术轨迹的研究案例还不多见。

数字人文环境下,利用GIS技术进行档案学人研究会出现意想不到的研究效果。在档案学人研究中,GIS的研究方法和研究理念可以帮助我们动态追踪档案学前辈的脚步,汇集多个要素进行多维研究。笔者根据数字人文的研究思路和理念,将吴宝康的学术年谱进行了可视化建构,以“吴宝康行迹图”的方式将吴宝康先生的生平和学术活动进行了可视化呈现,试图探索一种新的档案学人研究方式。这项工作的意义体现在历史事件(或人物成长和行迹)的动态呈现方面。通过制作“吴宝康行迹图”,可以了解吴宝康先生不同人生阶段的成果和学术影响力与特定历史时期的关联性,分析这位学者的人生轨迹与社会变革的关联性。

二、基于GIS技术实现吴宝康学术年谱的可视化

基于第三方学术地图,笔者尝试通过GIS技术,实现了吴宝康学术年谱可视化,期待从不同的角度丰富档案学人的研究方法。将吴宝康先生的学术经历进行可视化建构,主要出于三方面的考虑:一是在档案学的“启蒙者”和“开拓者”中,虽然许多档案学人的学术贡献和历史地位得到学界的公认,但可资利用的素材不多,可视化的样本不充分。二是以吴宝康先生为代表的“开拓者”,使新中国档案学形成了完善的学科体系,吴宝康是新中国档案学教育的奠基人和档案事业的标志性人物。冯惠玲教授称吴宝康先生为“中国档案界的一座山”,是“新中国档案教育事业的开创者、引领者和见证者”。[13]三是吴宝康学术思想的研究成果非常丰富,将吴宝康学术活动用行迹图的形式表现,可以更加全面地展示吴宝康先生在档案学教育和档案学学术研究领域的成就,体现出“一部档案学的历史, 实际上就是档案学人的成长史和生活史”。[14]总之,GIS技术使叙事更加有质感,使吴老对档案事业的贡献体现得更加直观。

(一)“吴宝康行迹图”的支撑材料和发布平台

吴宝康生平和学术活动材料源于徐拥军教授编撰的《吴宝康学术年谱》,行迹图是利用地理系统分析软件QGIS并基于浙江大学学术地图发布平台完成的。

1.“吴宝康行迹图”的支撑材料

《吴宝康学术年谱》是中国人民大学信息资源管理学院在吴宝康先生诞辰百年之际,委托徐拥军教授编写的。《年谱》是我国首部档案学家学术年谱,将吴宝康先生的一生分为五个阶段,“以年月为经、事实为纬对吴老学术思想的翔实梳理,展现了吴老的为人为学和不凡人生”。[15]书中内容之全面使GIS的数据采集工作几乎可以实现“样本等于总量”。另外,书中对吴宝康的生活和工作经历按条目形式编录,采用“述而不作”的写作手法,特别适合于行迹图的制作。征得徐拥军教授的同意,“吴宝康行迹图”中的内容基本源自《吴宝康学术年谱》,在此特向《年谱》的编撰者表达敬意。

2.“吴宝康行迹图”的发布平台

“学术地图发布平台”是由浙江大学大数据学术地图创新团队和哈佛大学地理分析中心共同合作建立的综合性发布平台,致力于文史地理信息数据库的建设和数据地图的制作和发布,旨在为学界提供地理信息研究成果发布、可视化分析与呈现、数据信息查询与共享等服务,从而实现不同学科学术成果的交流与整合。笔者于2020年参加了浙江大学人文学院与浙江省方志办公室主办的“学术地图发布平台”暑期线上社会实践活动。经查询,这个平台还没有关于档案学科一代宗师吴宝康先生工作经历和学术活动的相关数据库,遂确定了“吴宝康行迹图”这一选题。

(二)“吴宝康行迹图”的实现步骤

“吴宝康行迹图”是通过对《吴宝康学术年谱》中主要事件的整合,基于QGIS软件制作,并上传到“学术地图发布平台”完成的,实现了数据和视觉的互动,体现了科技与人文的结合。具体步骤主要包括:

1.数据处理:通过对《吴宝康学术年谱》的学习,选取了吴老生平事迹中59个典型事件作为数据源,按年代排序,创建Excel数据表。事件的选取原则有三:一是时间和地点要具体,二是事件具有代表性,三是避免相近时间内距离较近的地图热点过于庞杂。Excel数据表的字段包括ID号、年代、年龄、地点、经纬度、事件、背景等。表格数据结构统一,逻辑清晰,便于软件读取和分析利用。

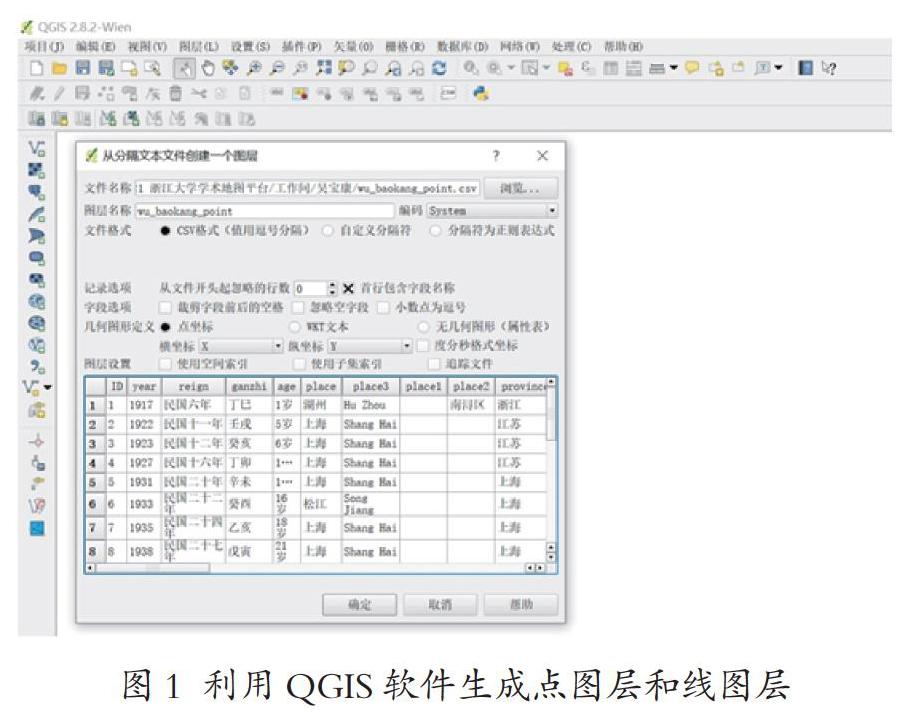

2.核心文件的创建:将上述 Excel数据表转换成CSV文件格式,即生成了点(point)文件。基于点文件中ID号对应的地点和经纬度,通过调用特定的函数,另外生成CSV文件格式的線(route)文件。

3.地图生成:国内数字人文项目经常使用的GIS软件有ArcGIS、WorldMap、CHGIS和QGIS等。“学术地图发布平台”目前推荐使用QGIS软件生成目标地图。将生成的点(point)文件和线(route)文件导入QGIS软件,生成点图层和线图层(如图1)。然后,再选择合适的图层(这里使用国家地理信息公共服务平台“天地图”)作为底图,将其置于点图层和线图层的下方,设置点线样式后,导出并保存为QGS文件。

4.后台登录:“学术地图发布平台”,选择合适的字符集,将已生成的QGS文件上传至服务器,从而了完成“吴宝康行迹图”的制作。

(三)“吴宝康行迹图”的使用方式

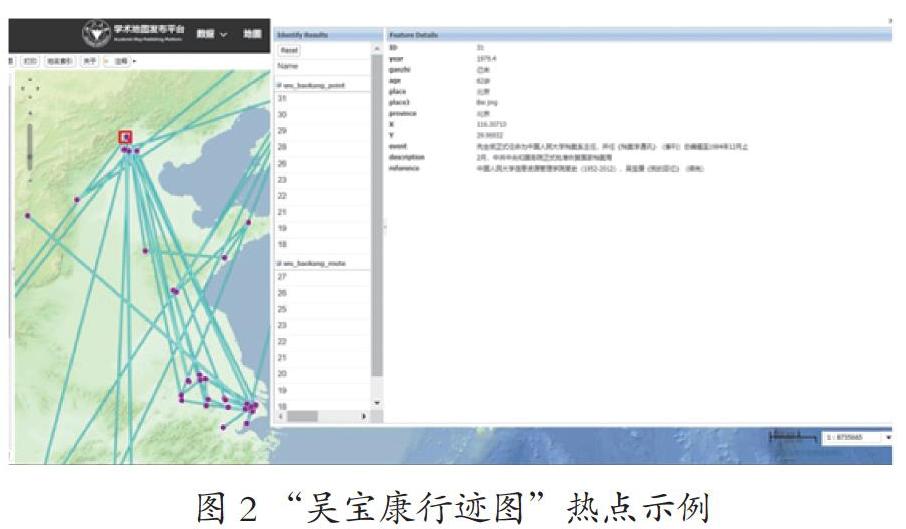

目前直接在浙江大学“学术地图发布平台”搜索关键词“吴宝康”即可进入“吴宝康行迹图(1917-2008)”[16]查询界面。通过地图缩放功能,可以显示59个典型事件的地点和行迹。用户可以通过地图查询吴老的行迹和活动地点,热点显示的信息包括地点(城市)、经纬度、干支纪年和公元纪年、年龄、事件、背景描述和参考资料等信息(如图2)。

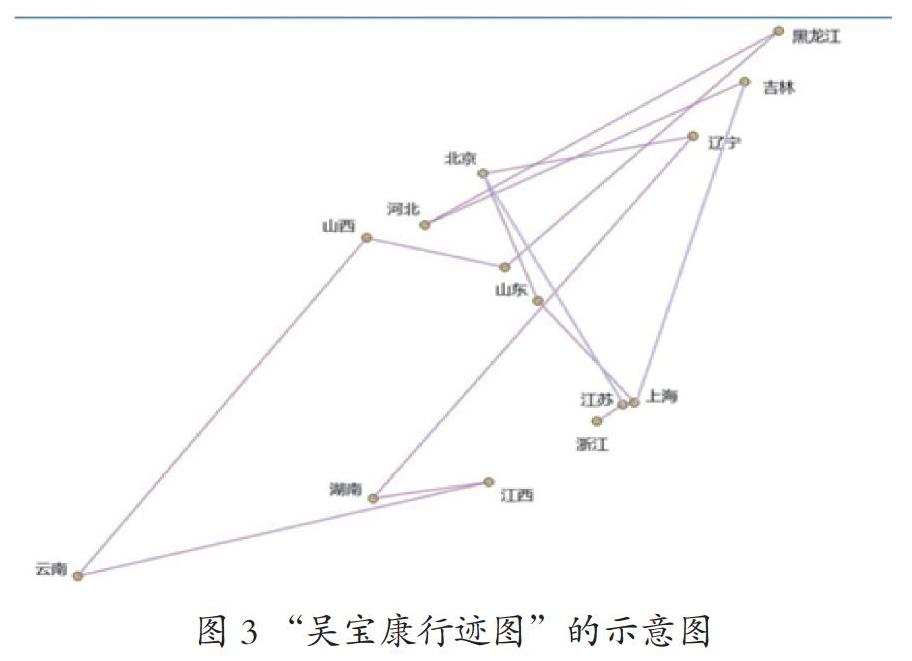

“吴宝康行迹图”准确地反映了《吴宝康学术年谱》中重要事件的时间、活动内容以及相关背景,对了解吴老生平事迹起到了很好的辅助作用。依靠GIS技术,将档案学人的生平通过学术地图的方式进行可视化呈现,从时间、空间和事件三个维度对特定人物的学术活动进行直观、清晰地展示,有助于对学者进行深层次的分析和研究,能给用户和研究者带来沉浸式的体验。相对于文献资料等成果形式,档案学人学术活动的可视化建构能为学术研究和成果展示起到很好的补充作用。这里制作了一张只保留14个活动地点和行迹的示意图(由于地图出版相关规定,此处不展示底图,只给出相对位置图)供参考(如图3),有兴趣的读者可自行前往浙江大学“学术地图发布平台”在线查询。

三、档案学人可视化研究的启示

GIS技术促进了传统线性研究的升级,也促使传统因果关系的研究思路发生转变。“一图胜千言”,利用学术地图提供的技术工具,对吴宝康先生的行迹进行定位,是对这位档案学人的学习、生活和工作轨迹相关资料进行的数字化整合。通过图层套叠,对时空要素和关联性事件的整合和分析,逐步完成行迹图的绘制,从而实现对研究对象的动态追踪和对关联性事件的可视化呈现,这是传统的文献分析方法难以胜任的工作。GIS进入档案学研究领域不仅带来了研究方法的更新和研究理念的变革,还对档案学人的可视化研究具有重要的参考价值和启示作用。

(一)可视化建构需要强大的数据库支撑

目前,在档案学人学术年谱的可视化建构工作中,可资利用的素材还不充分,反映学术关联性的素材不多,GIS研究方法还较为薄弱。如前文所述,“吴宝康行迹图”的支撑材料主要基于著作和论文等成果,现阶段的数据库还无法对档案学人的可视化研究提供有效支撑。浙江大学学术地图发布平台上的数据成果及学术地图包括“群体性数据”和“个体性数据”两大类。群体性数据分为人群分布数据与物群分布数据两种,个体性数据主要有人物行迹图与社会关系图两种。[17]“数据即资源”,从数字人文的视角审视,这些数据成果“不仅能促进相关学科与领域对其研究成果进行回溯性整合,亦能有效推进大数据背景下学界研究范式的转型”。[18]这为档案学界进行学术名人的研究提供了启示。“不同类型的档案学人用他们自己的方式为其研究成果赋予了深刻的印记;这些印记的运动轨迹就表现为档案学的理论体系、基本原理及其发展过程。”[19]档案学人研究一直是档案学界持续关注的议题,档案学界关于档案学科先贤前辈和学术名人的研究成果可以持续为相关数据库的构建提供基础性支持。

虽然档案馆馆藏资源数据库具有高度结构化和系统化的特征,但随着原生数字资源的丰富,文档型非关系型数据库中存储的档案数据资源检索也是可视化建构面临的主要问题。“鉴于关系型数据库和文档型数据库各自的特点和优势, 档案部门可以将文档型数据库、关系型数据库共同作为档案数据存储和管理的工具。”[20]基于馆藏资源构建量化数据库也是数字人文思想在档案学实践领域的一个重要体现,智能检索技术和数据挖掘技术对馆藏资源的整合可以使数字馆藏资源的量化分析更加高效。可以尝试基于某一专题(如档案学人研究)的数字馆藏资源建设量化数据库,探讨数据的标准化处理模式和研究模式,保障数据库的兼容性,为可视化研究提供数据支撑。一方面,数据库可以为相关学科的学者提供数字信息资源的共享服务,推动学科的发展;另一方面,对于档案宣传工作和档案文化传播工作也大有裨益。

(二)GIS基础平台原创性和兼容性有待提高

吴宝康学术年谱的可视化建构,是将吴宝康的行迹图和活动地点进行的可视化呈现,是数字人文环境下基于GIS技术生成的以空间维度展示的人文社科研究成果。通过开源数据库的共享和兼容性强的GIS平台的支撑,可以进一步做好知名档案学者行迹图和活动地点的可视化以及人物社会关系的可视化。目前,国外一些成熟的地理信息系统软件和平台具有较好的示范效应和参考价值,其中涉及中国历史、地理、文化的数据库和开源性质的平台也多与国内高校和科研机构进行着有效合作,如中国历史地理信息系统(CHGIS)、世界学术地图(WorldMap)[21]和文本自动标识平台(Markus)[22]等。

学科的交叉与融合,使GIS工具和平台的重要性突显。底层的、基础的地理信息平台非常重要。随着数字人文研究方法和观念的普及,更多的人文社会科学学者将会逐步将GIS工具和研究方法应用于本学科的学术研究中,但目前国内还缺乏权威性的、适用性好的、兼容性强的优秀软件和平台。社会科学领域相关研究使用的GIS软件和平台都或多或少地面临着功能限制、API接口的兼容性和稳定性等问题。目前可行的、高可用性的解决方案主要包括三方面:(1)利用现有的学术地图发布平台。例如,笔者制作的“吴宝康行迹图”就是基于浙江大学的“学术地图发布平台”,这个平台现已初具规模,允许不同学科的学者发布科研成果,共享数据资源,现已成为国内数字人文领域的典型案例。历史学、方志学等学科的成果在这个平台上发布较多,档案学数字人文项目可以依托其平台优势开展相关研究。(2)利用百度地图开放平台或高德开放平台提供的软件开发工具包(SDK)或应用程序接口(API),实现数字人文项目的地图或定位需求。目前多个档案学科数字人文项目就是采用的这个方式,如“我的北京记忆”项目中的“资源地图”等。(3)使用免费开源的代码满足项目需求,如利用Github提供的代码等,但这需要项目成员需具备一定的计算机基础。

近年来,国内涉及GIS的数字人文项目涉及多个学科,自主研发的、能被各个学科广为接受的、兼容性强的软件和平台还不多见。国外软件和平台不仅在功能上各有利弊,还面临防火墙、兼容性、对中文字符的支持、版权、地图底图和图层等技术层面和法律层面的问题,无法充分满足学术研究和科研项目的需求。目前急需开发符合国人使用习惯的优秀软件和平台,整合不同学科的数据库和信息资源,强化GIS基础平台的原创性和兼容性,从而推动数字档案信息资源与GIS平台的结合。可视化建构将使数据更加直观、使数字资源更加易于传播,这也是数字人文思想在档案信息资源组织和档案宣传工作中的具体体现,同时,平台所形成的大数据将为未来科学研究、政府决策和社会服务提供支撑。

(三)可视化研究促进档案学人研究的转型升级

在档案学领域,以GIS技术为代表的可视化研究可以解决许多传统的研究模式和研究方法难以解决的问题。在包弼德谈到的“数字人文”带来的智力和理论层面的五个飞跃中,有三个都涉及可视化问题,它们分别是:从地图到地理信息系统和空间分析、社会网络分析、文本分析的工具和平台。[23]在档案学研究中,可以发挥GIS 在档案信息资源查询、可视化分析和呈现方面的独特优势,进一步拓展可视化的研究领域。例如,笔者基于学术地图发布平台实现的吴宝康学术年谱的可视化,只是对吴宝康先生的活动轨迹进行了可视化建构,没能对吴老的社会(学术)关系网络进行展示。

在档案学人研究中,对特定档案学者的学术渊源、合作交流和师承关系的研究是一项主要的研究工作。“一个人的社会关系网络包括了各种类型的社会类别,如其中的‘学术关系,就包括了师生关系、学术交往、主题相近、学术成员、学术襄助、文学艺术交往、学术攻讦等”,[24]通过数据库技术和数据可视化的方法构建档案知名学者的“学术知识图谱”,可以呈现数字档案学术资源的挖掘成果,了解档案学者的学术发展脉络和学术交流情况,探究学术走势。也有文献将这种“学术知识图谱”称作“学术地图”,如合作者地图、论文地图、师承地图等,这与数字人文环境下基于GIS技术生成的以空间维度展示人文社科元素的“地理信息和学术地图发布平台”不是一个概念。目前已有多种数据库和GIS软件或工具能够对学术关系进行可视化研究,基于这些平台,我们可以对档案学知名教授的师承关系和学术渊源进行可视化呈现。例如,冯惠玲教授的团队对电子文件、社会记忆和數字人文的持续追踪,胡鸿杰教授及其博士生对中国档案学研究范式、学术共同体、档案学人和学术评价的关注,都可以进行学术图谱的可视化研究。

档案学人不同时期、不同类型、不同载体形式的研究资料可以满足多元化的研究需求。档案学人的可视化建构不仅能引发线性研究范式的转型升级,还能促进数据库的建设和数字档案信息资源的整合,进一步推动数字人文相关技术和研究方法在档案学研究领域的应用。

参考文献:

[1]张耀铭.数字人文的价值与悖论[J].澳门理工学报(人文社会科学版),2019(4): 105-118.

[2]中国历史地理信息系统(CHGIS)

[EB/OL].[2021-03-12].http://yugong.fudan.edu.cn/views/chgis_index.php.

[3]浙江大学学术地图发布平台[EB/OL].[2021-03-12]. http://amap.zju.edu.cn/.

[4]中华文明之时空基础架构(CCTS)

[EB/OL].[2021-01-06]. http://ccts.ascc.net/index.php?lang=zh-tw.

[5]民国时期北京都市文化历史地理信息数据库[EB/OL].[2021-01-06].

http://www.iseis.cuhk.edu.hk/history/beijing/software.htm.

[6]北京印迹[EB/OL].[2021-02-01]. http://www.inbeijing.cn/histrv/index.jsp.

[7]絲绸之路历史地理信息开放平台[EB/OL].[2021-02-01].http://www.srhgis.com/.

[8]我的北京记忆[EB/OL].[2021-02-01].

http://www.mypekingmemory.cn/5adae6b0efc52b4608642210/index.html.

[9][23]包弼德,夏翠娟,王宏甦.数字人文与中国研究的网络基础设施建设[J].图书馆杂志,2018,37(11):18-25.

[10][14][19]胡鸿杰.论档案学人[J].档案学通讯,2002(02):4-9.

[11]徐拥军,王露露.论吴宝康档案思想的演变[J].档案学通讯,2017(04):13-17.

[12]陈智为.吴宝康教育思想探析[J].档案学通讯,1997(05):14-19.

[13]冯惠玲.恩师吴宝康是我心中的一座山[N].中国人民大学校报,2008-05-09(4).

http://ruc.cuepa.cn/show_more.php?doc_id=137971.

[15]徐拥军.吴宝康学术年谱[M].北京:中国人民大学出版社,2018.4.

[16]吴宝康行迹图(1917-2008)[EB/OL].[2021-03-10].

http://amap.zju.edu.cn/maps/46900.

[17]徐永明.从数字化时代到数据库化时代—从哈佛大学的三大人文数据库说起[N].中国社会科学网-中国社会科学报,2018-05-10.

http://news.cssn.cn/zx/bwyc/201805/t20180510_4243425_2.shtml.

[18]唐云芝.中国人文数据库建设的新动向—学术地图发布平台的建设、功能及其应用[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2018,48(03):113.

[20]国家档案局. 基于文档型非关系型数据库的档案数据存储规范(DA/T 82—2019)[EB/OL].(2019-12-27)[2021-01-20]. https://www.saac.gov.cn/daj/hybz/201912/c016a0034d7a42a1879601f9fc45124a.shtml.

[21]世界学术地图(Worldmap)[EB/OL].[2021-02-15]. https://worldmap.harvard.edu/.

[22]文本自动标识平台(Markus)

[EB/OL].[2021-02-15]. https://dh.chinese-empires.eu/markus/beta/.

[24]徐永明.中国古典文学研究的几种可视化途径—以汤显祖研究为例[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2018,48(02):164-174.

作者单位:河北大学管理学院