公众评价真实反映了区域绿色发展水平吗

——基于α水平集模糊TOPSIS方法的分析

2021-07-19陈勇智林迎星

陈勇智 林迎星 程 航

(1. 福州大学经济与管理学院, 福建福州 350108;2. 福州大学数学与计算机科学学院, 福建福州 350108)

一、引言

近年来,不少发展中国家的经济水平迅速提升,但资源短缺、生态多样性减少等问题日益凸显,人与自然的矛盾日益突出。以中国为例,自1978年改革开放以来,以“高增长,高污染”为特征的追赶型经济增长方式和“先污染后治理”的发展模式固然带来了经济增长,但随之而来的环境退化、资源枯竭和生态失衡等弊端也不容忽视,频频发生的各类环境污染事件引发了管理部门对经济发展模式的深刻反思。随着物质生产和生活水平的不断提升,人们更渴望拥有清新空气、清洁水源和优美的生态环境。实现环境保护与经济增长之间的平衡,追求绿色发展成为政府、学术界和社会公众的共识。

习近平总书记强调:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”进入新时代,各级政府提倡人与自然和谐共处,更加关注绿色、可持续的发展道路。在绿色发展研究方面,国内外学者围绕绿色发展指数[1][2][3]、绿色社会[4]、绿色GDP[5][6][7]、绿色产业[8][9]、绿色制造业[10]、绿色城市[11][12]、绿色社区[13][14]、绿色建筑[15][16][17]和绿色物流[18]等主题开展了深入研究,与此同时,国家、地区和行业层面的绿色发展水平评价也受到了学者的关注,取得了广泛的研究成果。除政府外,公众也是绿色发展进程中不可或缺的重要组成部分,公众的个人经验和评估可以为绿色发展工作提供反馈和参考。但是,微观层面的绿色发展水平评价研究鲜有相关文献报道,表明公众对绿色发展水平的切身感受并未得到足够的重视,亟需健全提升公众参与绿色发展能力的相关机制。[19]近年来,公众满意程度开始被纳入我国生态文明建设评价。2017年12月,《2016年生态文明建设年度评价结果公报》首次公布了各省份的绿色发展指数,成为督促和引导地区推进生态文明建设的“指示器”和“风向标”,是衡量地方政府官员政治表现的最重要指标。《公报》通过国家统计局组织的抽样调查,综合计算了31个省(区、市)的公众满意程度,反映出公民在生态文明建设中的获得感,是绿色发展评价的重要内容之一。由此,公众评价将不再被视为“不合格的二等指标(a substandard, second-order category)”[20]。

公众互动是地方生态参与系统的重要内容。[21]与环境管理、生态学相关领域的专家不同,公众倾向于使用自然语言来描述他们对绿色发展的真实感受。公众评价可以反映他们对绿色发展的满意程度,显示出他们对绿色发展的个人偏好。然而,现有关于公众评价绿色发展水平的研究,还存在以下两个问题需要解决。首先,每一位公民对绿色发展内涵的理解是不同的。如果仅仅将公众满意度作为单一指标,则评价结果显然会片面、过于主观。其次,评价过程存在信息失真。为解决上述问题,确保公众评估结果的有效性和科学性,有必要探索一种科学、合理的评价策略。本文借鉴多属性多准则决策评价研究方法,着眼于从微观视角,探讨公众对所在地区绿色发展水平的评价,提出一种基于α水平集模糊TOPSIS方法的绿色发展水平评价方案(Multi-criteria Evaluation scheme on Green Development,MEGD),并以福建省为例,从公众视角对福建省2000—2019年间绿色发展水平作出评价。

二、区域绿色发展评价准则的确定

2010年中国科学院可持续发展战略研究组《中国可持续发展战略报告》指出:“绿色发展核心目的是为突破有限的资源环境承载力的制约,谋求经济增长与资源环境消耗的脱钩,实现发展与环境的双赢。”[22]公众是绿色发展的参与者、受益者和贡献者。加大环境污染治理,维持良好的空气、水、土壤等生态环境,是保护公众健康、改善公众生活质量的必要条件,也是公众评价区域绿色发展水平的基本内涵。结合我国当前的绿色发展状况,以国内知名学者的研究结果[23][24]为参考,本文选择绿色宣传(C1)、空气质量(C2)、绿色植被覆盖率(C3)、绿色出行(C4)和节能家居(C5)等作为公众评价区域绿色发展水平的5个准则,进而获得公众对绿色发展水平的切身感受信息。

三、区域绿色发展水平多准则评价方案的提出

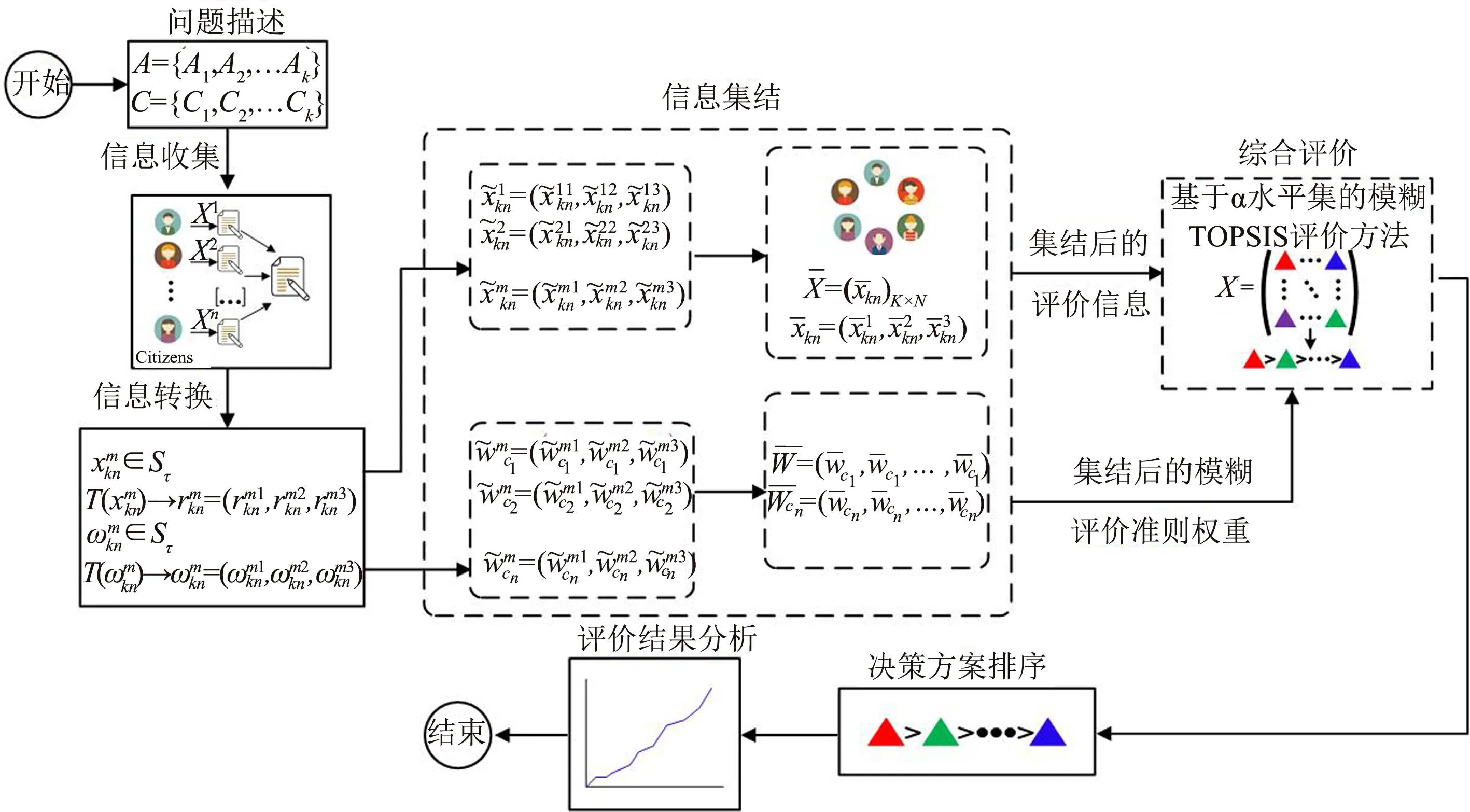

为了处理现实世界中较为复杂且具有不确定信息的决策问题,TOPSIS方法的应用范围近年来已被扩展到模糊领域。[25][26 [27]本研究引入模糊语言变量表达公众对区域绿色发展水平的评价信息,在处理模糊信息时,未考虑α水平集的模糊TOPSIS方法容易丢失评价信息,基于α水平集的模糊TOPSIS方法在计算过程中可以最大程度地保留更多的不确定信息(α水平集越高,所包含的信息越丰富),利用该方法计算得到的最终结果更合理、可靠,评价结果所展示出的信息更加丰富。[28]鉴于上述优点,为清晰、完整地获得公众视角的区域绿色发展评价结果,本文提出了一种基于α水平集模糊TOPSIS方法的绿色发展水平多准则评价方案(MEGD),具体过程包括问题描述、信息收集、信息转换、信息集结、综合评价等,如图1所示。

图1 区域绿色发展水平多准则评价方案(MEGD)

(一)问题描述

以个人真实感受表达的公众意见是绿色发展水平评价的重要组成部分,在评价过程中需予以重视。MEGD重点探讨公众对所在地区绿色发展水平的主观评价,利用基于α水平集的模糊TOPSIS方法,结合绿色发展评价的若干准则,将公众的定性评价信息转换成定量的综合评价结果。

(二)信息收集

(三)信息转换

MEGD使用语言集信息表示不同准则的权重。公众根据自己的判断给出不同准则的重要性程度,分别是:S1= {绝对不重要(absolutely low importance,简写为“ali”)、非常不重要(very low importance,vli)、一般重要(low importance,li),中等重要(medium importance,mi),高度重要(high importance,hi),非常重要(very high importance,vhi),绝对重要(absolutely high importance,ahi)}。

针对准则C1~C5,相应的语言集信息分别定义如下:S2= {无(none,n),非常少(very low,vl),少(low,l),中等(medium,m),经常(high,h),非常频繁(very high,vh),绝对频繁(absolutely high,ah)};S3= {绝对最差(absolutely worst,aw),最差(worst,w),差(bad,b),中(medium,m),好(good,g),非常好(very good,vg),完美(perfect,p)};S4= {无(none,n),非常低(very low,vl),低(low,l),中等(medium,m),高(high,h),极高(very high,vh),绝对高(absolutely high,ah)};S5= {无(none,n),极少频次(very low frequency,vlf),低频次(low frequency,lf),中等频次(medium,m),高频次(high frequency,hf),非常高频次(very high frequency,vhf),绝对高频次(absolutely high frequency,ahf)};S6= {无(none,n),绝对低的水平(very low level,vll),非常低的水平(low level,ll),中等水平(medium,m),高水平(high level,hl)非常高的水平(very high level,vh1),绝对非常高的水平(absolutely high level,ahl)}。

由于准则权重和评价信息均采用语言集信息进行表示,为了保留足够多的评价信息,本文将语言集信息转换为相应的三角模糊数(详见图2),并在此基础上进行集结。

图2 不同语言术语集S1至S6

(1)

(四)信息集结

(2)

其中:m=1,2,…,M,k=1,2,…,K,n=1,2,…,N。

(五)综合评价

(4)

(5)

方案Ak在不同α水平集的相对接近度表示如下:

(0≤α≤1)

(6)

(k=1,2,…,K)

(7)

四、实证分析

MEGD的评价主体是社会公众。与环境研究或资源管理领域的资深专家不同,公众对绿色发展的切身感受具有明显的模糊特征,这需要一种有效、科学的评价手段。对此,公民对绿色发展水平的评价可视为一个多准则的模糊决策问题。本文以福建省为例,探讨公众对福建省2000—2019年间绿色发展水平的评价,以每五年为1个评价时期,依据上述C1~C5五个准则,得到A1(2000—2004年),A2(2005—2009年),A3(2010—2014年),A4(2015—2019年)等4个评价决策方案。

(一)评价结果

因篇幅所限,本文略去信息收集、信息转换、信息集结过程中的数据处理过程,仅列出综合评价结果。

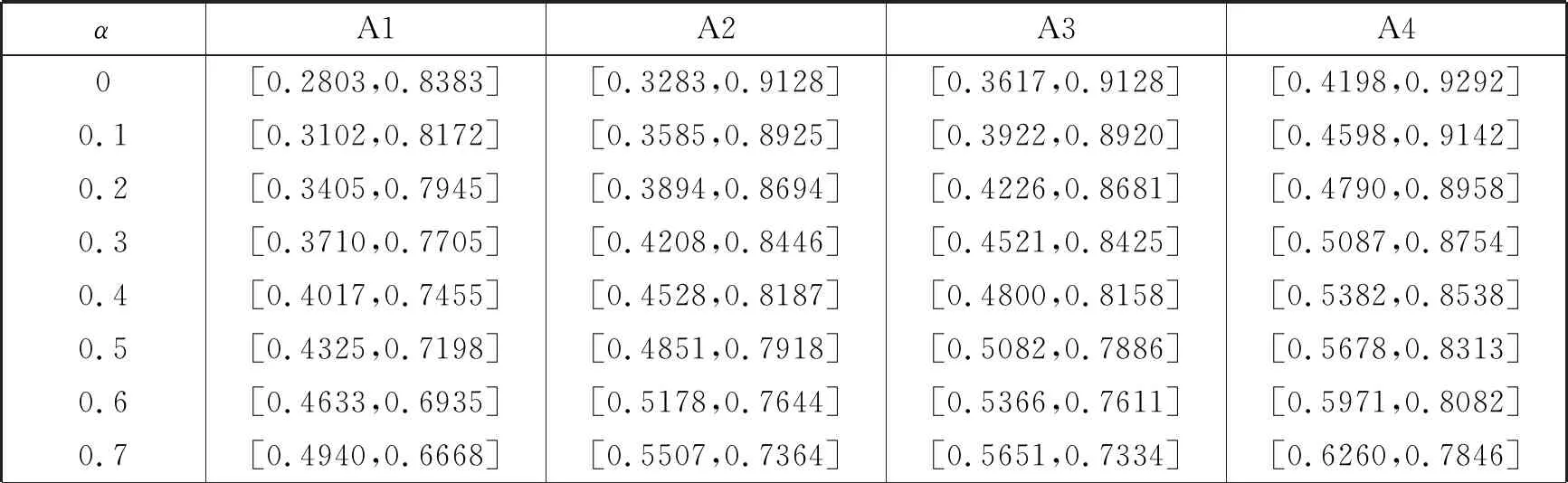

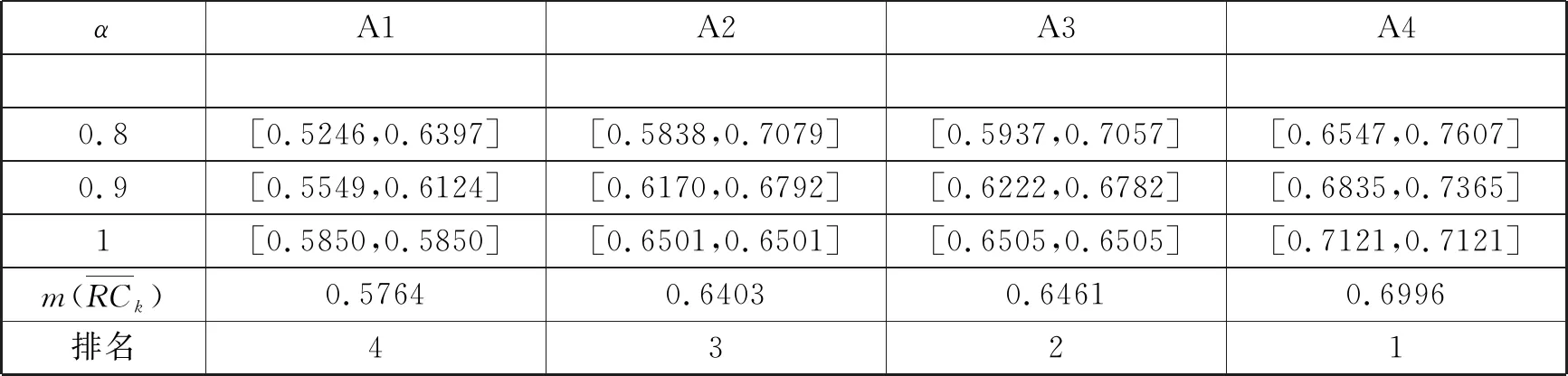

利用Wang等提出的11个α水平集计算评价方案的模糊相对接近度,即α= {0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0}[33],根据式(6)和式(7),计算出福建省不同时期绿色发展水平的模糊相对接近度,得到相应排序结果,如表1所示。此外,图3显示了不同α水平集上不同时期绿色发展水平的模糊相对接近度。

表1 基于不同α水平集的福建省不同时期绿色发展水平评价结果和排名

续表1

从表1可以看出,福建省在A4时期(2015—2019年)的绿色发展状况最好,其次是A3时期(2010—2014年),A2时期(2005—2009年)第三,A1时期(2000—2004年)第四。上述4个时期绿色发展水平的相对接近度(RC)呈现出同步趋势,即在相同水平下,RC的下限值按A1 从图3可以看出,本文得到的评价结果与近20年来福建省绿色发展的宏观实践是一致的,并且呈逐年上升趋势。这一结果不仅证实了福建省近20年来绿色发展的轨迹,而且进一步从微观层面反映了绿色发展所取得的成效获得了公众的广泛认可。 图3 不同时期福建省绿色发展水平总体趋势 评价结果还可以从上述5大准则得到进一步印证。例如,近年来随着互联网技术和自媒体的飞速发展,相较于传统手段,绿色宣传的方法和途径更便捷、更及时,宣传范围更广,微博、微信和其他新媒体已成为相关部门传达和解读绿色发展政策的有效途径,绿色发展、生态文明理念已深入人心。随着我国工业化和城市化进程的不断加快,全国范围内空气质量在过去一段时间内出现一定程度的下降,特别是在我国北方地区,冬季空气质量问题尤为明显。相反,由于福建森林覆盖率连续40年居全国第一,加上“依山傍海”这一天然的地理优势,为福建省良好的空气质量提供一定保障,特别是近年来,持续打响“蓝天保卫战”,取得积极而有效的环境治理成果。据统计,福建省2016年的平均PM2.5浓度为28,2017年的平均PM2.5浓度为27。此外,全省空气优良天数比例在2018年达到98.6%,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物4项主要污染物排放强度,连续多年保持在全国平均水平的一半以下,生态福建、清新福建正在成为现实。与此同时,绿色植被覆盖率的不断提高与良好空气质量相互促进、相互制约,共同为绿色发展保驾护航。近年来,福建省相关部门大力倡导绿色出行,采取各种措施减少汽车尾气排放,共享经济加快发展,为绿色发展做出了一定贡献。此外,节能减排的号召、公众环保意识提高进一步推动了节能家居市场的快速发展,促进了区域绿色发展水平提升。 本文提出了一种适用于公众群体的绿色发展水平多准则评价方案,结合评价区域绿色发展水平的5个准则,采用基于α水平集的模糊TOPSIS方法,将这一方案运用于福建省绿色发展水平评价。研究表明,本文对福建省绿色发展水平的评价结果与宏观实践结果保持一致,该评价方案的可行性和有效性得到充分验证。评价结果也反映出福建省近年来的绿色发展获得了公众的肯定和认可。此外,从微观层面对福建省不同时期的绿色发展水平进行评价,不仅丰富了现有绿色发展评价方法的理论视角,而且为真实获得公众对区域绿色发展水平的评价和认可程度提供了一种有价值的研究工具,丰富了绿色发展评价研究理论。 随着人民群众对美好生活的需求日益迫切,公众对福建省绿色发展也提出了更高要求。基于上文评价结果,结合福建发展实践,本文简要提出若干促进福建省绿色发展水平提升的对策建议。 1. 加强绿色宣传 为了充分体现绿色发展的价值取向和教育作用,政府应在社会上开展广泛、全面的宣传,进一步树立和提高全民绿色发展意识。通过多维度、全方位的宣传,推动绿色发展理念全面渗透到各类群体,尤其要面向中小学生开展绿色宣传教育,引导他们从小树立绿色观念,养成绿色环保的行为习惯。 2. 加强绿色发展制度安排 福建省应根据国家有关法律法规,结合本身实际,不断健全和完善绿色发展制度安排。一方面,要出台绿色发展相关的配套政策,提高规章制度的可操作性和可行性,确保各项政策能够顺利落地。另一方面,要明确各部门之间的责任,切实履行绿色发展管理部门的责任要求,严厉打击各类环保违法行为,为促进福建省绿色发展提供坚实的制度保障。 3. 倡导绿色出行,鼓励新能源发展 绿色出行不仅是环保出行的一种方式,而且可以优化交通、旅游产业结构。福建省有必要根据实际需要,制定倡导绿色出行、鼓励使用新能源汽车的优惠政策。此外,福建省地理位置得天独厚,在开发风能、潮汐能和核能等新能源方面具有良好优势,建议因地制宜出台新能源发展政策,鼓励民间资本投资新能源建设,丰富市场资本结构,进一步激发市场潜力和活力。 注释: [1] 杨佳慧、朱玉林:《湖南省工业绿色发展指数测算及分析》,《山东工业技术》2014年第17期。 [2] 向书坚、郑瑞坤:《中国绿色经济发展指数研究》,《统计研究》2013年第3期。 [3] Wu H.H.,Yu Y.J.,Li S.S.,et al.,“An Empirical Study of the Assessment of Green Development in Beijing,China: Considering Resource Depletion,Environmental Damage and Ecological Benefits Simultaneously”,Sustainability,vol.10,no.3(2018),p.719. [4] Weng L.,Hu S.,Tao Z.,et al.,“The Rising of Green Society: Low-Carbon Consumption as a Result of Environmental Education in China”,EurasiaJournalofMathematics,ScienceandTechnologyEducation,vol.6( 2018),pp.2169-2183. [5] 刘泽群、王立海:《基于生命周期全成本法的绿色GDP区域经济差异性研究》,《林业经济》2019年第8期。 [6] Wu S.,Han H. Y.,“Sectoral changing patterns of China's green GDP considering climate change: An investigation based on the economic input-output life cycle assessment model”,JournalofCleanerProduction,vol.251(2020),p119764. [8] P. Shapira,A. Gök,E. Klochikhin,M.Sensier,“Probing 'green' industry enterprises in the UK: A new identification approach”,TechnologicalForecastingandSocialChange,vol.85(2014),pp.93-104. [9] Wang J.,Wang S. Y.,Xue H. B.,et al.,“Green image and consumers' word-of-mouth intention in the green hotel industry: The moderating effect of Millennials”,JournalofCleanerProduction,vol.181(2018),pp.426-436. [10] Tang M. F.,Walsh G.,Lerner D.,et al.,“Green innovation,managerial concern and firm performance: An empirical study”,BusinessStrategyandtheEnvironmen,vol.27,no.1(2018),pp.39-51. [11] 夏 勇:《脱钩与追赶:中国城市绿色发展路径研究》,《财经研究》2017年第9期。 [12] C.Y. Jim,X.Z. Shan,“Socioeconomic effect on perception of urban green spaces in Guangzhou,China”,Cities,vol.31(2013),pp.123-131. [13] T.Gliedt,P.Parker,“Green community entrepreneurship 2.0”,InternationalJournalofSocialEconomics,vol.41,no.7(2014),pp.609-625. [14] 孙峰华、王兴中:《中国城市生活空间及社区可持续发展研究现状与趋势》,《地理科学进展》2002年第5期。 [15] Wu Y.,StudyontheIndexSystemofGreenEcologicalBuildingandItsEvaluation.In1stInternationalGlobalonRenewableEnergyandDevelopment(IGRED2017),Proceedings of IOP Conference Series: Earth and Environmental Science; Singapore,Article ID 012097,2017. [16] Chen J.,“Innovation Ecosystem for Green Smart City Building in China”,FrontiersofEngineeringManagement,vol.2,no.4(2016),pp.325-330. [17] Shi Q.,Zuo J.,Huang R.,et al., “Identifying the critical factors for green construction-an empirical study in China”,HabitatInternational,vol.40(2013),pp.1-8. [18] F. Li,L. Deng,L.X. Li,Z. Z. Cheng,et al.,“A two-stage model for monitoring the green supplier performance considering dual-role and undesirable factors”,AsiaPacificJournalofMarketingandLogistics,vol.32(2019),pp.253-280. [19] 谢枝丽、邓翠华:《建立健全推进绿色发展的公众参与机制》,《福州大学学报》(哲学社会科学版) 2019年第1期。 [20] Schachter H. L.,“Objective and subjective performance measures: A note on terminology”,Administration&Society, vol.42(2010),pp.550-567. [21] 李 玲、王小娥:《绿色发展观下地方政府生态责任的缺失和重构》,《福州大学学报》(哲学社会科学版) 2017年第6期。 [22] 中国科学院可持续发展战略研究组:《2010中国可持续发展战略报告:绿色发展与创新》,北京:科学出版社,2010年。 [23][31] Hu A. G.,China:InnovativeGreenDevelopment,2nd ed. Springer Nature Singapore: Singapore,2017,p.201. [24] 王 勇、李海英、俞 海:《中国省域绿色发展的空间格局及其演变特征》,《中国人口·资源与环境》2018年第10期。 [25][28][32][33] Wang Y. M.,Elhag T. M. S.,“Fuzzy TOPSIS method based on alpha level sets with an application to bridge risk assessment”,ExpertSystemswithApplications,vol.8,no.4(2006),pp.701-712. [26][29] Zimmernann H. J.,Fuzzysettheoryanditsapplication,2nd ed. Boston,MA: Kluwer-Nijhoff,1991. [27][30] Wang L., Rosa M., Rodr′guez, et al.,“A dynamic multi-attribute group emergency decision making method considering experts' hesitation”,InternationalJournalofComputationalIntelligenceSystems, vol.11(2018),pp.163-182.(二)结果讨论

五、研究结论与政策建议

(一)研究结论

(二)政策建议