基于六西格玛理论的职业院校学生工匠精神培育模式研究

2021-07-18曹婷婷伍贤洪

曹婷婷,伍贤洪

(南宁职业技术学院,广西 南宁 530008)

2017 年国务院发布《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》(中发〔2017〕31 号)、2018 年教育部办公厅发布《关于开展“三全育人”综合改革试点工作的通知》(教思政厅函〔2018〕15 号)中均提到高校学生工匠精神培育的必要性。2019年《国家职业教育改革实施方案》中提到要宣传展示大国工匠、能工巧匠和高素质劳动者的事迹和形象,培育和传承好工匠精神。

学生工匠精神培育是实现“中国制造2025”的人才保障,是立德树人的基本体现,是职业教育人才培养的基本要素。职业院校是技能型人才的摇篮,学生在学习好技能的同时,应具备良好的职业素养、工匠精神和良好的个人修为。众多学者对职业教育学生工匠精神培育做了大量理论层面的研究,但缺乏实践性的探索。因此,职业院校在学生工匠精神培育中引入有效的方法论,解决具体的实践问题十分必要。

一、职业院校学生工匠精神培育存在的问题

学术界对工匠精神的定义较为宽泛,狭义的一般指手工艺人、能工巧匠表现出来的精神品质[1];广义的则是指一种职业价值取向和行为表现,是从业者对职业的态度和最高技艺的执着追求的精神理念[2]。后者更符合当下时代对工匠精神的诉求,因此本文从广义角度对其展开探讨。以往研究针对工匠精神的研究很多,但对职业院校学生的培育方面,少有具体的鉴定评价标准。实践中,职业院校学生工匠精神培育也存在一些问题。

(一)工匠精神可执行、可评价体系缺乏

工匠精神涉及的内容较多,是多方面因素的综合体,虽然是众多学者研究的热点,但是在具体的实践中,缺乏可执行和可评价的操作标准。对职业院校学生工匠精神进行具体的培育,就要明确目标,落实具体的实践内容,便于教师和学生自身具体去实施,以获得最终效果。

(二)文化氛围缺失

在校园内,缺乏企业生产环境氛围,缺乏持续钻研条件,尤其是文化载体上不集中,不能将文化感知和行为习惯相统一。学生在学校短短的三年中,受到的工匠精神文化熏陶少,感染不够,这是职业院校普遍的状况,因此构建系统的工匠精神培育文化氛围是有必要的。

(三)课程体系缺失

一直以来,工匠精神在职业院校教学、实训中常有提及,却在课程体系中份量不足。学生只是对工匠精神做片面的感知,没有深入理解其内涵。职业院校要帮助学生养成工匠精神,需从教师自身做出改变——从教学内容、教学方法上改变。课程思政、劳动教育课程的逐渐强化,与实训课程的结合,将丰富工匠精神培育的课程载体。

(四)学生个体存在阻力

在青年学生中,有的学生存在浮躁、功利等情绪,部分学生个人精神追求缺失,缺乏专注执着的信念,缺乏吃苦耐劳、持之以恒与坚忍不拔的品质[3]。在平时的教学实训中,标准化、规范化程度降低,学生实训、技能操作敷衍了事,这是培育工匠精神需要克服的问题。

二、职业院校学生工匠精神培育重构

六西格玛作为对产品高质量标准追求的实践理论,利用其来构建职业院校工匠精神培育的体系,对工匠精神的培育具有很好的指导意义。

(一)六西格玛理论解析

1986 年,摩托罗拉提出六西格玛理论,其目的是制定极高的产品质量目标,通过收集生产过程中各项数据,以及运用各种工具和方法系统分析,减少产品和服务的缺陷。六西格玛理论业务流程改进遵循五步循环改进法,即DMAIC 模式:定义、度量、分析、改善以及控制的过程。

六西格玛定义即确定需要改进的目标及其进度,所有行动之前需有明确的产品质量目标,否则无法开展下一步工作,因此定义即明确具体的工作目标;测量是获取产品具体数据,了解现有质量水平;分析是利用统计学工具对整个系统进行分析,找到影响质量的少数几个关键因素;改进是运用项目管理和其他管理工具,针对关键因素确立最佳改进方案;控制是建立新的监控系统或流程,采取措施以维持改进的结果。六西格玛理论主旨是真正关注客户需求,以具体的数据和事实驱动对产品质量或生产流程采取行动、事前管理、无边界合作[4]。

(二)基于六西格玛的职业院校学生工匠精神培育重构

本文利用六西格玛的定义、度量、分析、改善以及控制的过程,对职业院校学生工匠精神培育进行重构。

1.定义

工匠精神是一种精神品质,重在日积月累的坚持。缪学梅提出了从职业技能、职业价值观、职业道德、职业态度四个维度来构建现代工匠精神的内涵框架[3];朱炜等认为工匠精神包含精益求精、耐心专注、价值追求、探索创新四个要素[5];叶美兰等提出工匠精神内涵包含审美、创新、求精和卓越四个维度[6];庄西真提出工匠精神应包含严谨专注、敬业奉献、道德品质三个方面[7]。匡瑛提出工匠精神应包含团队合作精神,对工匠精神提炼为“专注坚守、持之以恒”“精益求精、追求卓越”“探索创新、全面突破”和“协同管理、合作共赢”四方面[8]。

综上内容,从职业院校学生工匠精神培育的角度出发,可归纳出工匠精神其核心是学生对职业定位的认同、对人生目标的明确、对职业道德的清晰认知和对职业技能的执着追求。整理相关研究成果,在职业教育当中,对工匠精神培育因素定义在以下几个方面:职业认同、职业能力、职业品质、职业道德、职业技能。

2.度量

对工匠精神进行具体化或量化,虽然实施的难度很大,但设定在职业教育范围内,与教学系统相融合,可把各因素进一步细化出具体的度量内容,并分配对应分数。可通过制定度量方式和标准来评价每个因素,最终通过合计总分来评判每个学生:

(1)职业认同分为专业认同度、职业认同度、人生目标清晰度三个度量内容,可用非常认同、比较认同、认同、一般认同、不认同五个层次来度量。

(2)职业能力分为专业知识能力和通用知识能力,可分别从专业课程成绩与“第二课堂”成绩单成绩来考核。

(3)职业品质以7S 标准、大学生行为准则等作为要求来考核。

(4)职业道德从爱岗敬业、诚实守信、团结协作、工作态度、遵纪守法角度进行度量,可采用同学团队之间互相评价和教师评价相结合的方式。

(5)职业技能考核学生的技能熟练度、精确度和创造力,可利用考取1+X 职业技能等级证书、技能比赛、企业实习等方式考核。

3.分析

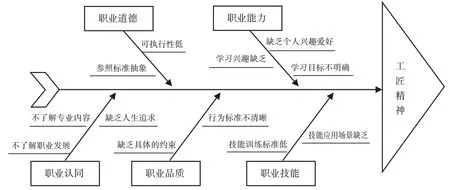

利用统计学工具、管理学工具等分析工匠精神各因素在培育过程中发现的不足,以求找到好的对策。如图1 所示,利用鱼骨图对工匠精神的各组成因素展开具体分析,发现职业院校在学生工匠精神培育中存在不足的原因。

图1 职业院校学生工匠精神培育因素分析

4.改进

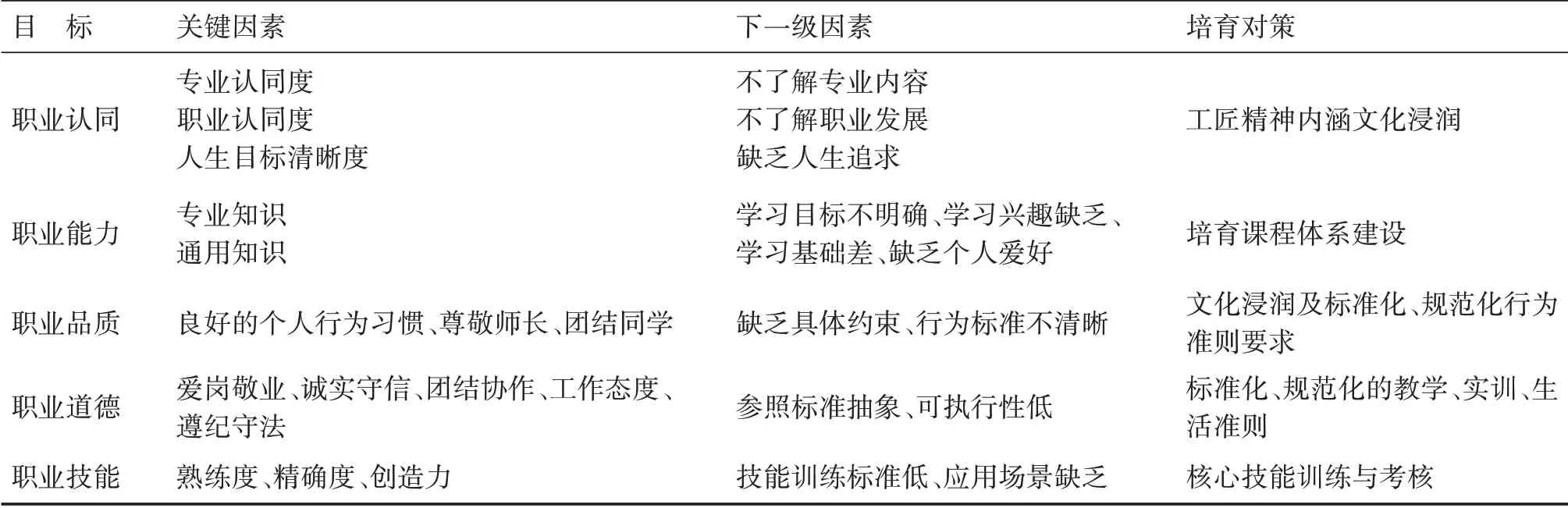

运用项目管理和其他管理工具,针对关键因素确立最佳改进对策,如表1所示。

表1 工匠精神各因素培育对策

5.控制

从培育内容构建中可提炼并构建为“四维三课两化一心”培育模式,即以制度文化、精神文化、环境文化、行为文化等四个维度的文化浸润,以思政课程、劳动课程、实训课程融合的3 个课程体系,标准化及规范化的教学、实训、生活操作守则,以及以职业技能培育为核心的培育模式,形成固定模式对整个培育过程实施控制。

三、职业院校学生工匠精神培育的实践

经六西格玛理念重构,通过文化浸润来提升学生职业认同和明确人生目标,通过课程体系来提升学生专业认同,通过标准化与规范化的教学、实训等巩固学生技能基础,通过职业技能训练来提升学生技能技术,从而使得“四维三课两化一心”工匠精神培育模式得以具体落地实践。

(一)构建制度文化、精神文化、环境文化、行为文化等四个维度的文化浸润体系

文化浸润能起到潜移默化的作用,通过文化浸染,使工匠精神成为师生共同的价值追求。

1.以7S制度为核心的制度文化培育

7S在原6S中整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全的基础上增加节约(Save),倡导节约资源。6S 在日本精益制造中扮演了重要角色,是日本“制造工匠之魂”,影响了世界多数企业。学校应在教学、实训中制定7S 标准,明确具体实施内容,以7S 标准做约束,加强学生规矩意识的形成。坚持7S是一个长期的工作,能直观反映出学生是否用心去完成,从而在培育过程中就能很好地体现出学生在实训、技能培训以及生活中的状态。

2.以大师工作室为示范的精神文化培育

所谓“身正为师、德高为范”,可建设大师工作室,以技能大师为典范,通过技能大师的亲身示范,以及其人生成长经历的引导,同时配套大国工匠的宣传内容,让学生耳濡目染。大师工作室建设要充分展示专业特点、大师专业成长经历、技能成果等,做好工匠精神的典型宣传和教育,提升学生的职业认同感,明确人生发展目标。

3.以企业文化为载体的环境文化培育

企业是工匠成长的土壤,高职院校在工匠精神的培育中不能脱离企业文化环境的支持。企业文化的建设主要体现在实训室建设、实践课程中企业文化的融入,包括企业班组文化、质量文化、理念文化等内容。企业文化的融入,可使学生进一步熟悉和了解职业定位、职业职责、职业价值观等,为以后进入企业打下良好的基础。

4.以校园文化为约束的行为文化培育

学校是学生成长的主要环境,好的校园文化氛围、学习氛围等能潜移默化甚至能推动学生积极乐观、好学上进。因此,良好校园文化及校园规章制度是帮助学生养成良好品行的必要途径。

(二)完善思政课程、劳动课程、实训课程的课程体系建设

课程教学能直接将工匠精神理念传输给学生。其中思政课程的职业价值观、职业道德、职业品质培育,劳动课程的职业态度培育,实训课程的职业技能培育,均体现工匠精神。因此,将工匠精神融入课程教学是主要的培育措施。

1.思政课程

思政教育与常规课程相融合是职业教育改革的热点,要以此为契机,将工匠精神融入到课程教学当中,扩大工匠精神培育的覆盖面。职业院校的各专业在社会上均有行业、企业对接,我国对从业者自古倡导“三百六十行,行行出状元”,历来各行各业工匠辈出,将该部分内容融入到课程当中,既具有历史文化底蕴,又能增加学生文化自信,尤其能提升学生对行业发展的使命担当。

2.劳动课程

新的教学改革须在人才培养方案中增加和提升劳动课程比重,给学生工匠精神培育提供了新的载体。劳动课程的形式有很多种,包括第一课堂的劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育,工科专业的专业实训劳动项目;第二课堂的劳动素养教育、社会实践等。劳动是工匠精神实践的重要形式之一,能够直接反映出学生的职业态度,将劳动理念结合工匠精神全方面融入到学习、生活中,以实际行动去践行。

3.实训课程

实训课程作为技能学习、实践的重要载体,需高标准、高要求设计和开展好实训教学。针对实训课前准备、实训过程、实训后实训室整理等,每一个环节都需有严格的标准和具体的对标事项,高标准要求学生高质量完成每一个环节。

(三)追求标准化、规范化的教学与实训

标准化、规范化是把工作做到极致的基础。因此无论是文化浸润还是课程体系,都需要标准化和规范化管理。

文化浸润要求职业院校根据专业特点精准挑选对应的标准文化内容。如装备制造行业聚焦制造业的专业历史文化、企业文化、代表工匠等,统一设计,规范宣传。其中,7S制度文化的宣传与落实是最具有代表性的,如打造样板实训室、样板教室、样板宿舍,开展班级文化、7S实践比赛等活动,驱动学生从模仿到实践创新,最终实现学生对文化的消化和吸收。

课程体系设计要注重系统性。思政课程的设计、劳动课程的设计以及实训课程中工匠精神的融入应有一定的层次性。如思政课程融入对行业、企业历史、先进案例的讲解,一方面加深学生对专业的认知、对职业的了解,另一方面帮助学生树立明确的人生目标;劳动课程则是以具体的劳动内容,让学生用行动去体验,感受工匠精神不是停留在课本上、课件上,而是需要亲身去实践的;实训课程则是明确其专业从事的工作内容,从一而终,坚持高品质去完成好每一次训练。因此,课程体系的设计不是“拿来主义”,而是要结合专业做标准化和规范化的设计,才利于所有教师去执行,利于学生去清晰感知和实践。

(四)职业技能的提升

凡“工匠”必有一技之长,必有一绝招,体现对顶尖技艺持续追求的决心。职业技能提升是学生工匠精神培育的核心,职业院校的主要职责也是技能型人才培养。因此,在学生工匠精神培育模式构建中,始终需要围绕技能培训来配套资源、制度、师资等。

使学生拥有良好的职业品质、职业道德、职业能力,并拥有拔尖的职业技能是学生工匠精神培育的最终目标。技能的培训不是凌驾于普通课程的训练、一般的实训训练,而是在“第一课堂”之外的训练。对技能的培训包括多种形式,如职业资格证的考取、“1+X”证书的考核、职业技能比赛等。每一种形式的执行标准要高于考证或技能比赛的标准,才能让学生认识一个技术技能水平的提升是永无止境的。

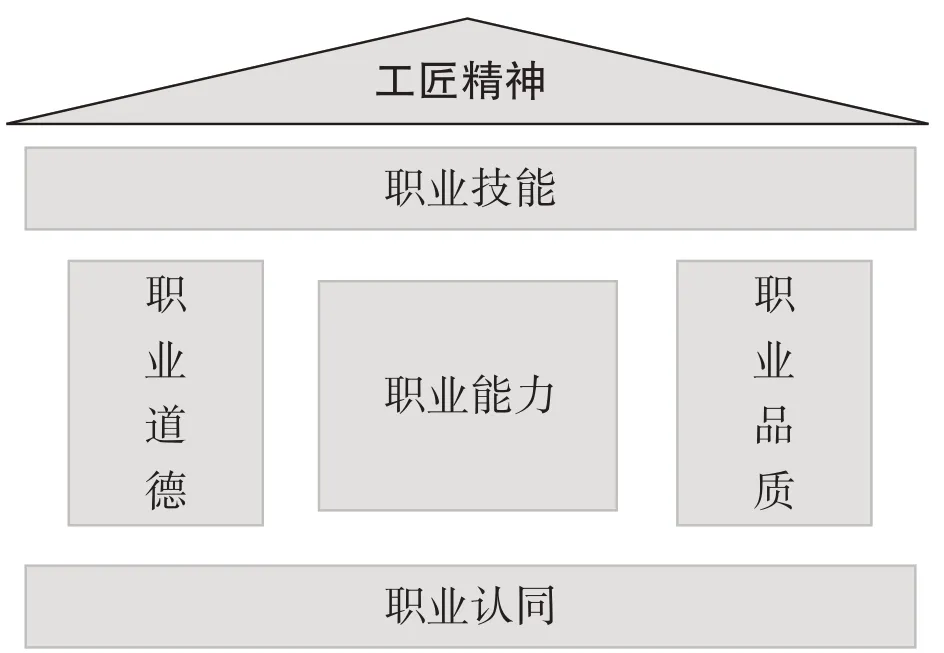

“四维三课两化一心”虽然从职业认同、职业能力、职业品质、职业道德、职业技能五个方面提出了培育对策,但相互之间的逻辑层次和体系仍未构建,不利于持续发展。因此,综合分析各因素内容,以及职业教育特点,进一步构建出工匠精神培育体系架构模型,如图2所示。

图2 职业院校学生工匠精神培育模型

从图2可以看出,该体系架构如同一座房屋,职业认同是基础,职业品质、职业道德是支柱,职业能力是门和窗口,职业技能是顶梁。学生只有在职业认同的基础上,拥有好的职业品质和职业道德,才能获得好的职业能力,最终能够持续突破提升,向更高的职业技能求索,实现“工匠”培育。