安徽庐江三板桥周代遗址发掘简报

2021-07-17厦门大学历史系考古专业安徽省文物考古研究所

厦门大学历史系考古专业 安徽省文物考古研究所

内容提要:三板桥遗址位于安徽省合肥市庐江县申山村,是一处西周晚期到春秋早期的台型遗址。2018年7—12月,厦门大学历史系对该遗址进行了考古发掘。发现了壕沟1条、房址3座、灰坑29个、灰沟2条。出土了陶、石器等众多遗物,还发现了大量动植物遗存。该遗址的发掘填补了庐江县周代遗址发掘的空白,为研究安徽江淮地区周代考古学文化提供了重要资料。

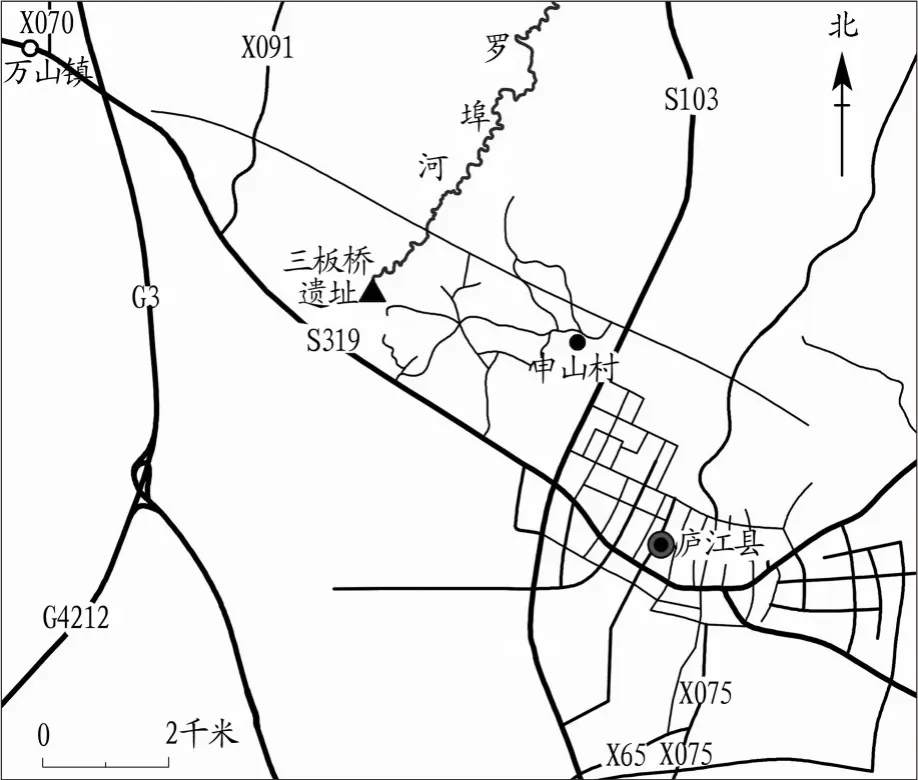

三板桥遗址位于安徽省合肥市庐江县申山村三板桥自然村北部,距庐江县城约6千米,1987年被列为庐江县县级文物保护单位(图一)。遗址由北墩、东墩、西墩3个独立台墩组成,三墩之间距离不超过50米,属于江淮地区典型的周代台型遗址。

图一// 三板桥遗址位置示意图

2018年为配合安徽省政府“引江济淮”水利工程建设和安徽省“引江济淮”工程文物保护工作,应安徽省文物考古研究所邀请,厦门大学历史系于2018年7—12月对三板桥遗址进行了抢救性发掘工作。共发现周代房址3座、灶2座、灰坑29座、坑9个、灰沟2条,于北墩南侧发现壕沟1条,出土大量陶器及动植物标本。

本次发掘东、西墩以及北墩东半部分。江淮流域台型遗址上遗存多集中于台墩边缘,故此次发掘探方布设以边缘为主,台墩中部布探沟。总发掘面积2002.25平方米,共布5×5米探方64个,10×10米探方3个,2×50米探沟1条,1.5×1.5米探沟1条(图二)。

图二// 三板桥遗址总布方图

一、遗址概况与地层堆积

(一)遗址概况

三板桥遗址东西两侧各有一条小河,西侧为罗埠河古河道,东侧为无名小河。北墩面积约5400平方米,东墩面积约5100平方米,西墩面积约2100平方米,遗址总面积约12600平方米,海拔20米,台墩高出地面3~6米。三板桥北侧约1千米处即为坝埂遗址,本次“引江济淮”文物保护工程共发掘江淮间台型遗址数十处,这些遗址属于较大规模、有规律分布的聚落群。

(二)地层堆积

三板桥遗址的地层堆积较厚,各探方堆积状况大致相同。整个遗址堆积呈台地边缘厚、中心薄的形状。现以北墩TN20E18南壁、东墩TS04E20北壁、西墩TN01E04北壁剖面为例,介绍遗址堆积情况。

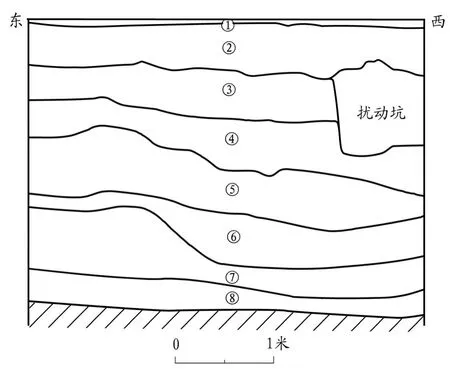

北墩TN20E18南壁共8层(图三)。

图三// 北墩TN20E18南壁地层剖面图

①层:黄褐色偏灰土,土质疏松。厚0.04~0.1米。包含现代器物和植物根茎。

②层:灰褐色土层夹大量白斑,土质较致密。距地表深0.1、厚0.34~0.56米。包含春秋早期遗物。

③层:灰黄色土,土质较疏松。距地表深0.5、厚0.3~0.5米。包含春秋早期遗物。

④层:黑灰色与黄色相间土,推测该地层经过多次叠压,土质较疏松。距地表深0.8、厚0.3~0.6米。包含春秋早期遗物。

⑤层:间隔层,黄色土,土质较致密。距地表深1.1、厚 0.5~0.7米。包含物极少。

⑥层:黑灰色土,土质疏松。距地表深1.9、厚0.4~1米。包含西周晚期遗物。

⑦层:灰黄色土夹锈色斑点,土质致密。距地表深2.6、厚 0.2~0.7米。包含西周晚期遗物。

⑧层:灰黑色淤泥土,土质致密。距地表深2.9、厚0.16~0.34米。包含西周晚期遗物。

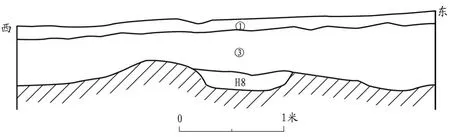

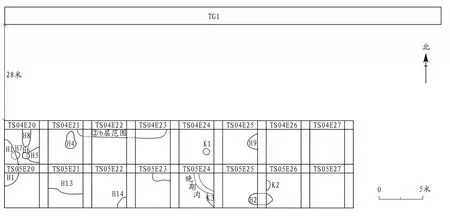

东墩地层共3层,以TS04E20北壁为例(图四)。

图四// 东墩TS04E20北壁剖面图

①层:黄褐色偏灰黏土,土质疏松,厚0.1~0.25米。包含现代器物。

②a层:浅黄色土,土质致密。距地表深0.1、厚0.2~0.4米。无包含物。仅见于TS05E25—TS05E26。

②b层:灰白色土,土质致密。距地表深0.1、厚0.3~0.5米。无包含物。仅见于TS04E21—TS04E23。

③层:灰黑色土夹红烧土粒,土质致密,西部薄,东部厚。距地表深0.1、厚0.2~0.75米。包含西周晚期遗物。

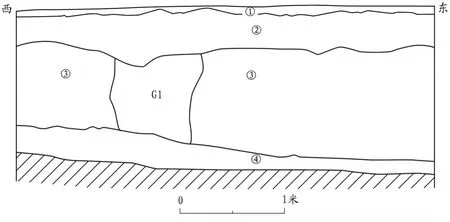

西墩TN01E04北壁共4层(图五)。

图五// 西墩TN01E04北壁地层剖面图

①层:黄褐色偏灰土,土质疏松。厚0.04~0.1米。包含植物根茎及现代废弃物。

②层:灰黄色土,土色斑驳,土质较致密。距地表深0.1、厚0.2~0.4米。包含春秋早期遗物。

③层:灰黄色土夹少量白斑,底部有焚烧痕迹,土质疏松。距地表深0.4、厚0.6~1米。包含西周晚期遗物。

④层:青灰色土夹杂大量锈色斑点,土质较致密。距地表深1、厚0.1~0.3米。无包含物。

二、遗迹

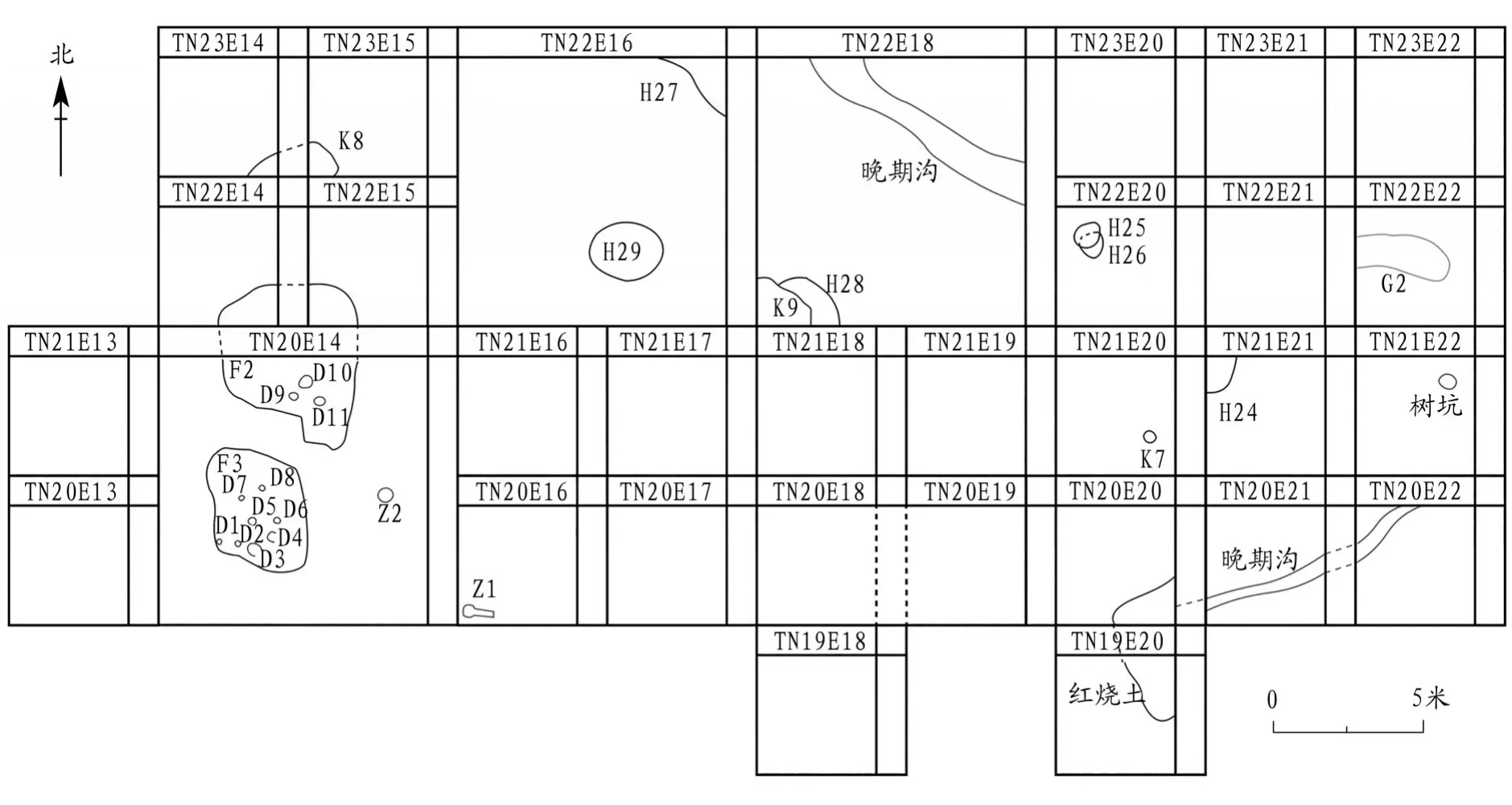

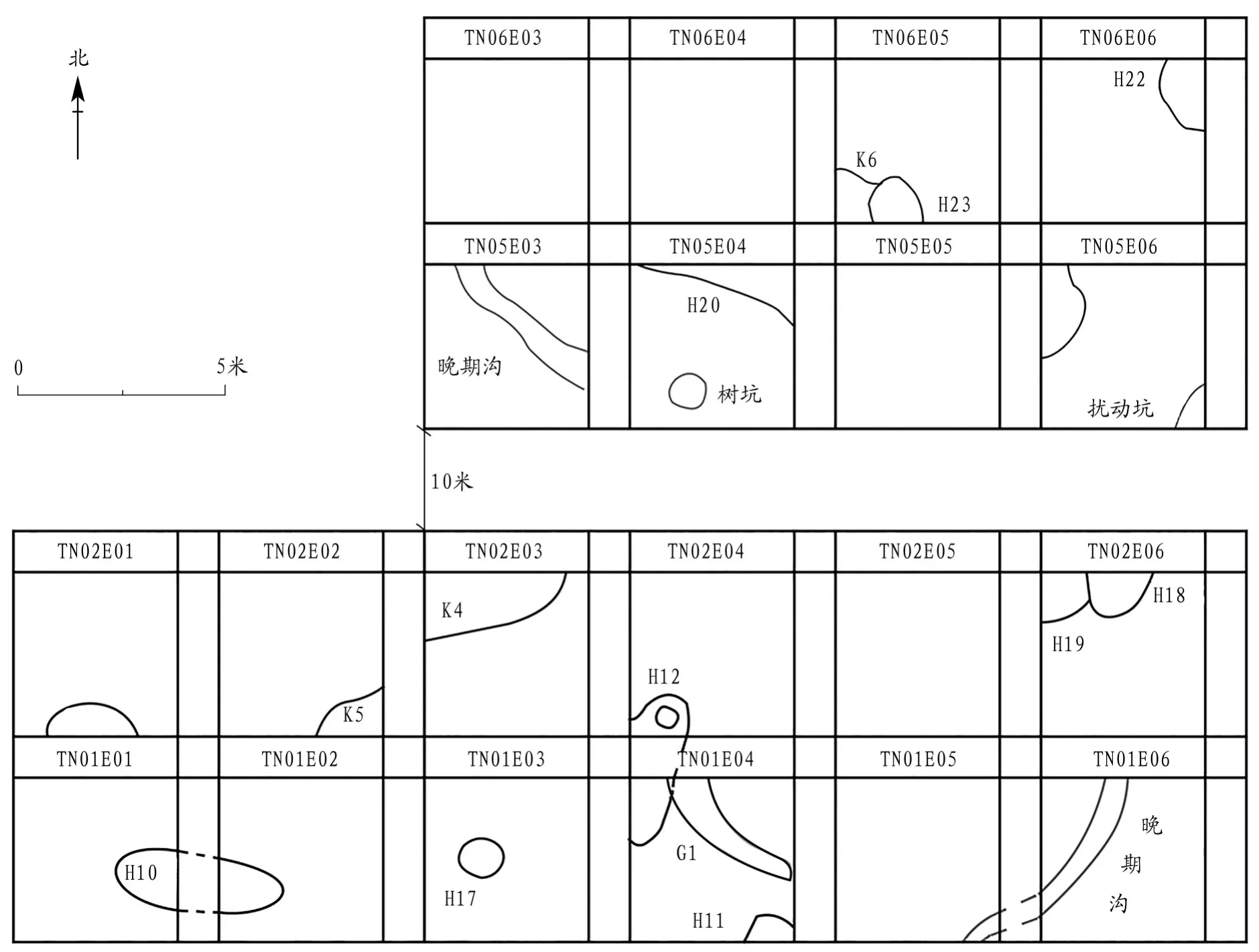

本次发掘遗迹主要有壕沟、灰坑,亦有房址、灶、柱洞等居住类遗迹(图六—图八)。

图六// 三板桥遗址北墩总平面图

图七// 三板桥遗址东墩总平面图

图八// 三板桥遗址西墩总平面图

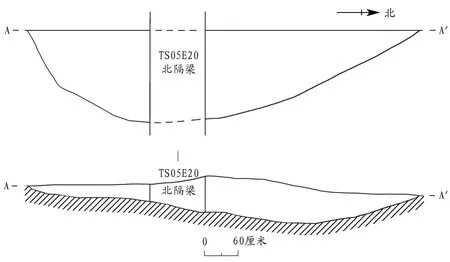

(一)壕沟

在对三板桥遗址北墩发掘之前,“引江济淮”工程建设施工队已对台墩下地平面进行了取土作业。考古队在观察施工断面后,发现一条由北墩南侧延伸至东侧的壕沟,于壕沟中部开设1.5×1.5米解剖沟一条。壕沟距地表深3米,壕沟底与北墩相对高差8、宽2米。壕沟内堆积单一,仅1层青灰色淤泥土,与北墩⑧层堆积相同,为静水湖沼堆积(底部见有蓝铁矿沉积)。因为取土破坏严重,环壕仅存北墩南侧段,根据航拍观察壕沟走向,推测该壕沟连接北墩东西两侧古河道,形成三面闭合的环壕(图二)。

(二)灰坑

灰坑29座,灰沟2条。

H1 位于东墩TS04E20和TS05E20西侧,开口于①层下,打破H7。平面形状不规则,斜直壁,平底。长径7.1、深0.7米。坑内填土呈灰黑色,土质松软,含少量红烧土块和炭屑,出土少量陶片,以夹砂灰陶为主。可辨器形有绳纹鬲(图九)。

图九// H1平、剖面图

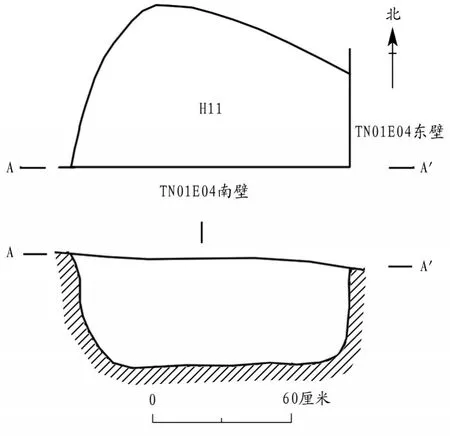

H11 位于西墩TN01E04东南侧,开口于②层下,平面形状呈不规则形,弧面壁,平底。长径 1.2、短径 0.7、深 0.5米。坑内填土呈灰黑色,土质较致密,含少量炭粒,出土少量陶片,以夹砂陶为主,红褐陶与灰黑陶均有。可辨器形有罐残片及绳纹鬲(图一〇)。

图一〇// H11平、剖面图

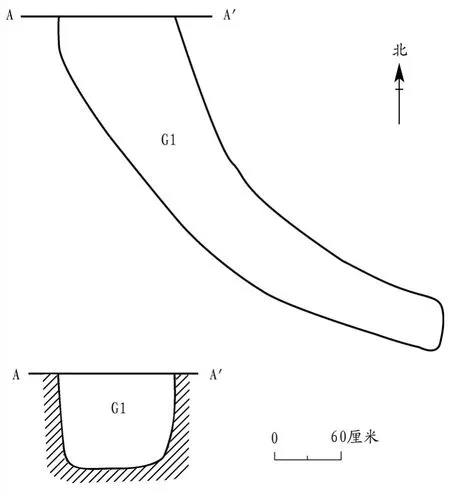

G1 位于西墩TN01E04北侧,开口于③层下。平面呈条状,弧面壁,平底。清理长4、宽0.9、深0.85米。沟内填土呈灰黑色,土质较疏松,含少量炭粒,出土少量陶片,以夹砂陶为主,红褐陶与灰黑陶均有。可辨器形有罐残片和绳纹鬲(图一一)。

图一一// G1平、剖面图

(三)房址

3座,集中于北墩TN20E14探方周围。

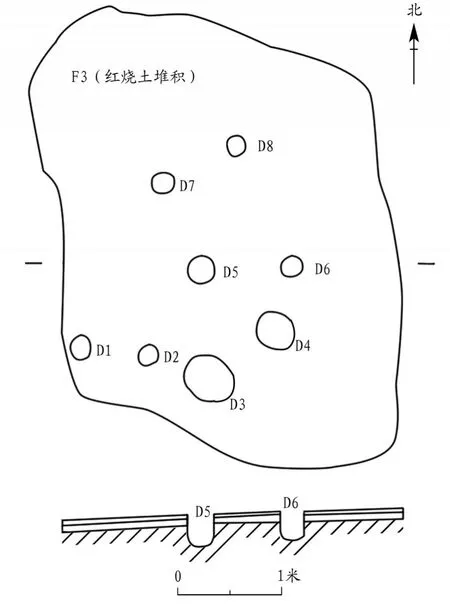

F3 位于北墩TN20E14西侧中部,开口于⑥层下。房址形状呈圆角长方形,长4、宽3米,面积约13平方米,东侧边际被破坏。厚约20厘米的红烧土碎块堆积叠压于居住面上。居住面有两层,上层呈砖红色,为黏土烧结而成,一体性强,厚0.05米;下层为黑灰色未烧结黏土,厚0.07米。F3发现柱洞8个,平均深度0.3米,柱洞同时打破红烧土碎块堆积和居住面(图一二)。发掘过程中于相邻探方TN20E16⑦层发现木骨遗物。F3东侧堆积(TN20E14—TN20E22,TN20E18为地势最低处)呈凹坑状,推测功能为房址内居住者抛弃生活垃圾场所。屋内堆积有红烧土碎块;少量陶片,以夹砂红陶为主,少量夹砂灰陶;1件灰陶豆柄。

图一二// F3平、剖面图

(四)灶

2座。

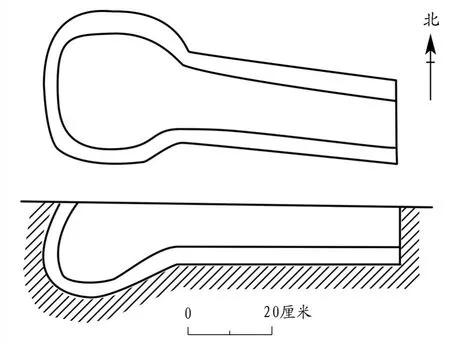

Z1 位于北墩TN20E16西南角,开口于⑥层下,打破⑦层。呈勺状,长0.8、宽0.4米,烧结的灶厚0.04~0.06米。火道与灶壁均为烧结红烧土,灶坑呈锅底状,灶内填黑灰色土,土质疏松,包含少量木炭粒、红烧土碎块(图一三)。

图一三// Z1平、剖面图

三、遗物

本次发掘出土遗物包括陶器、石器、铜器、陶冶铸工具,以及大量动植物遗存。陶器数量最多,初步修复70余件,还有大量鬲足及鼎足标本;铜器仅铜镞1件。

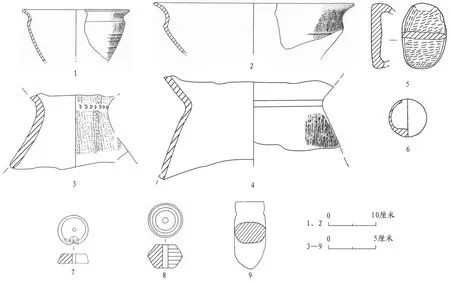

(一)史前时期遗物

三板桥遗址地层的年代依照“地层中年代最晚遗物确定地层年代”原则,并结合碳十四测年结果,分为早、晚两期。值得注意的是:在部分西周晚期地层中,发现了一些史前时期特征的遗物。如:假腹豆残片与安徽铜陵师姑墩中期假腹豆T37⑨∶6[1]形制类似,年代为中商时期;Aa型正装宽扁鼎足与安徽禹会村遗址早期鼎足JSK4∶8[2]、安徽城都遗址T1②∶6[3]等类似,年代为新石器时代晚期;B型侧装鼎足与禹会村遗址鼎足JSK②∶13[4]、安徽尉迟寺遗址鼎足H133∶1[5]、安徽青莲寺二期A型鼎足T2⑦∶68[6]等形制类似,年代为新石器时代晚期;鸭形壶TN21E16⑥∶1与上海马桥遗址IITD101∶16[7]等形制类似,年代为新石器时代晚期。

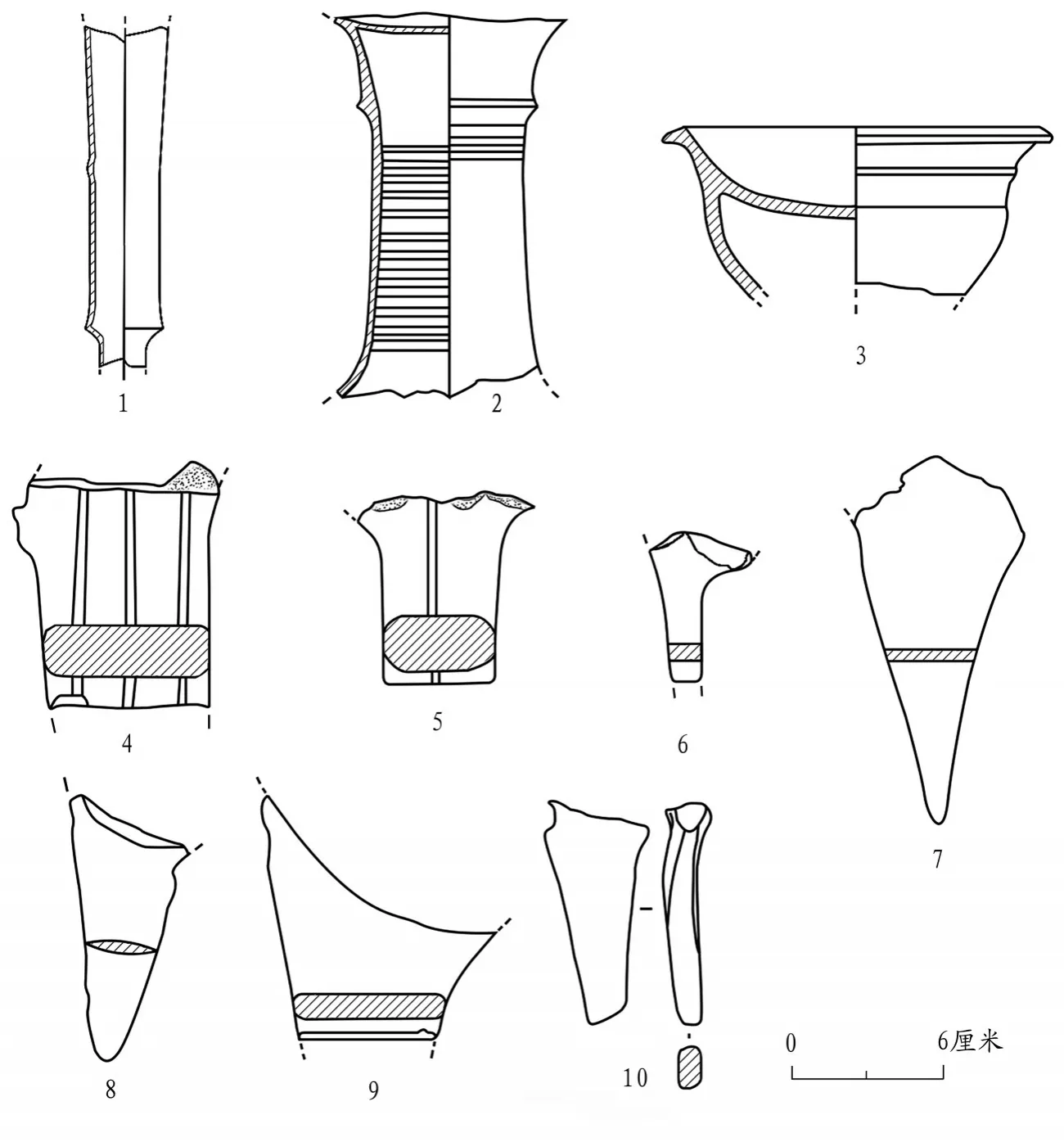

黑陶管状器 1件。TN21E21⑥∶1,泥质黑陶。细长管状,器壁极薄,有凸起竹节状转折。素面。残高13.5厘米(图一四∶1)。

图一四// 出土史前时期陶器(一)

黑陶豆柄 1件。TN23E14⑦∶1,泥质黑陶。豆盘残缺,豆柄上部饰3道凸棱,圈足残缺。残高15.5厘米(图一四∶2)。

假腹豆残片 1件。TN01E04③∶3,泥质灰陶。圆唇、宽折沿,弧腹,器腹部浅,下部残缺。颈部饰两道凹弦纹。口径14.7、残高7.5厘米(图一四∶3)。

鼎足 16件,依据装配型式分为2型。

A型 9件。正装鼎足,依据鼎足形态分为2亚型。

Aa型 6件。正装宽扁鼎足,有刻槽。TN23E21⑦∶6,夹砂红陶。宽扁形鼎足,足跟残缺,鼎足外侧饰3道竖向刻槽。残高10厘米(图一四∶4)。TN23E21⑥∶5,夹砂黑皮陶,红色陶胎。宽扁形鼎足,根部略有残缺,外侧饰1道竖向刻槽。残高8.6厘米(图一四∶5)。

Ab型 6件。正装小型鼎足。TN21E21⑥∶5,夹砂灰陶,柱状鼎足,横截面呈长方形,足跟部残缺。鼎足外侧有一竖向刻槽。残高5.5厘米(图一四∶6)。

B型 7件。侧装鼎足。TN23E21⑦∶4,夹砂红陶,宽扁状,上宽下窄,平面呈三角形,足跟部呈锥状。素面。残高15.2厘米(图一四∶7)。TN20E21⑥∶5,夹砂红陶,宽扁状,上宽下窄,平面呈三角形,足跟部呈锥状。素面。残高11厘米(图一四∶8)。TN20E21⑥∶4,夹砂红陶。宽扁形鼎足,根部残缺。无纹饰无刻槽。残高9.6厘米(图一四∶9)。TN20E18⑥∶15,夹砂红陶,扁状三角形足,上宽下窄,足顶部有一按窝。无纹饰。残高9.5厘米(图一四∶10)。

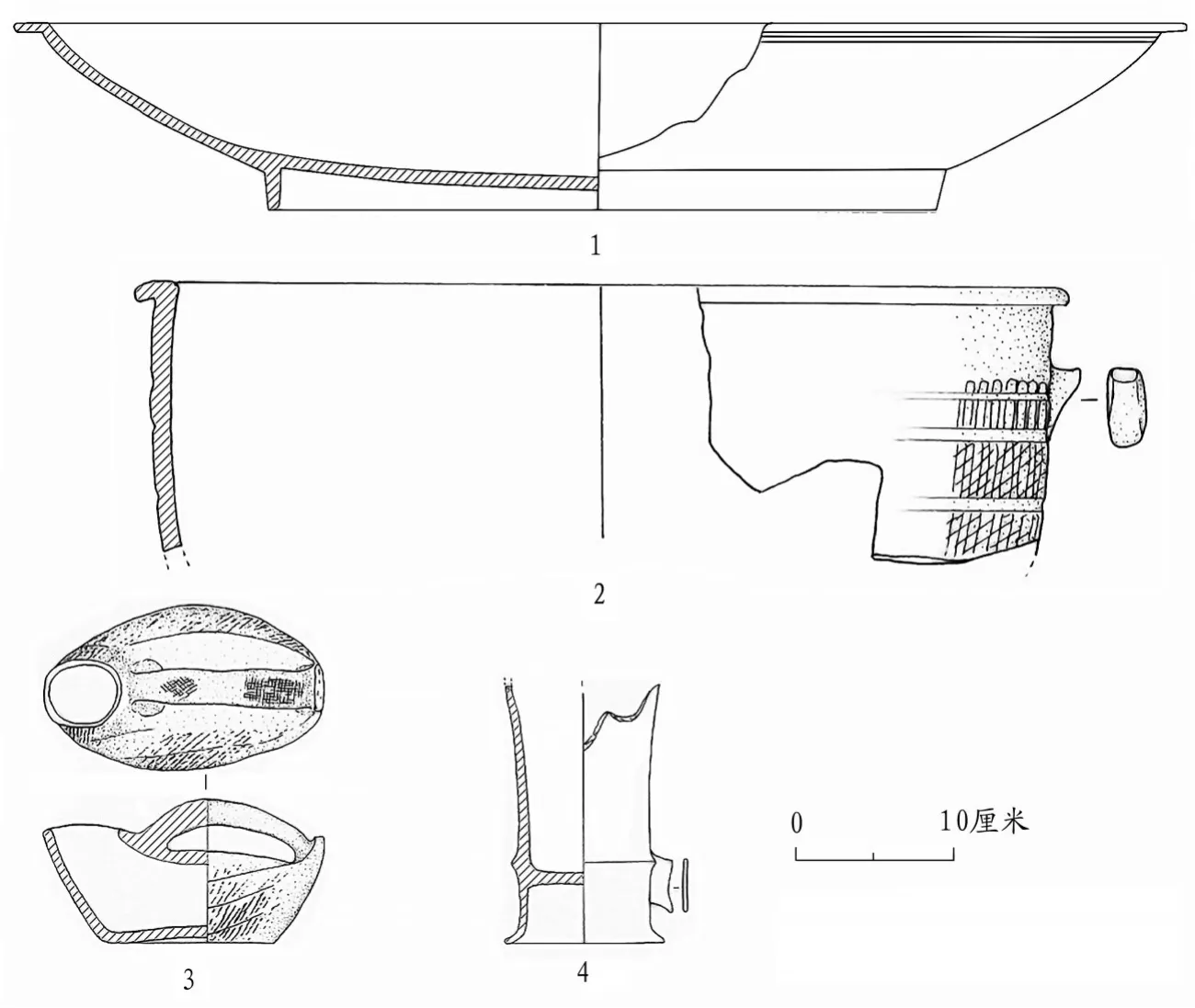

圈足盘 1件。TN01E04③∶4,泥质黑皮陶,陶胎红色。圆唇,敞口,平折沿。斜弧腹内收,矮圈足。口径72、器高11.2厘米(图一五∶1)。

图一五// 出土史前时期陶器(二)

缸 3件,均残。TN21E21⑥∶7,夹砂灰陶。圆唇,直口,折沿垂直于器身,直腹,下腹残缺。颈部一圈凸起弦纹,有轮制痕迹。颈部以下饰竖向粗绳纹,并以多道凹弦纹间断,颈部以下饰一三角形凸钮,凸钮垂直于器身。口径56、残高17厘米(图一五∶2)。

鸭形壶 1件。TN21E16⑥∶1,夹砂灰陶。小口且短,口下向一侧斜出似鸭腹,尾部上翘近似直立,口下与尾部相连为一扁条状执手,平底,器腹较深。把手上饰有两种斜向绳纹,器身饰斜向间断绳纹,于腹部有两圈间断。底部、把手背部、尾部与把手下方器身均素面,纹饰被抹平。器长17、宽10、残高9厘米(图一五∶3)。

杯 1件。TN21E21⑥∶2,夹砂红陶。上部残缺,底部圈足外侈,于底部高3.5厘米处有一圈凸起,其下有一梯形扉棱。器物素面,可见密集轮痕。残高16.1厘米(图一五∶4;彩插四∶一)。

1.陶杯(TN21E21⑥∶2)

(二)周代遗物

(1)陶器

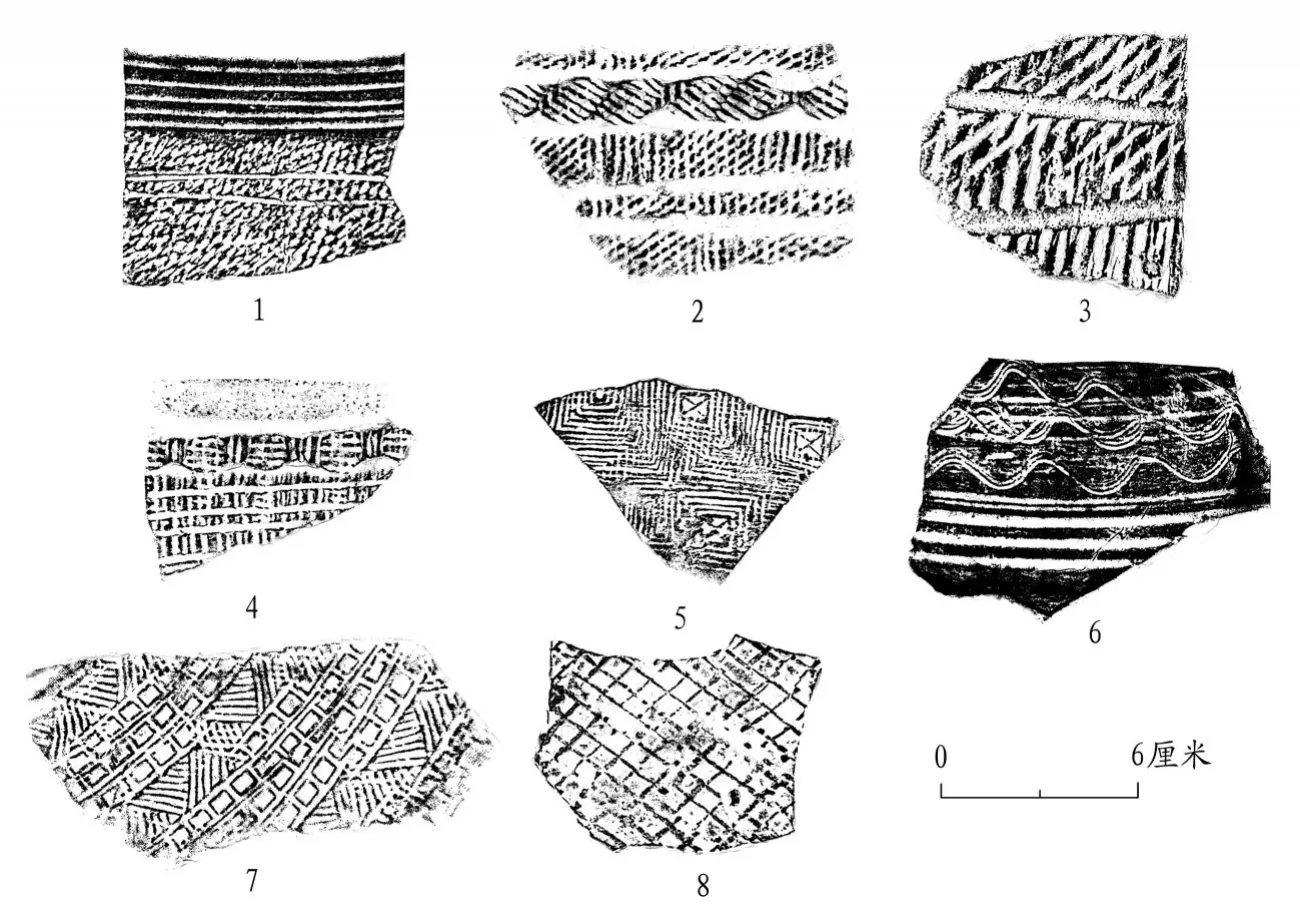

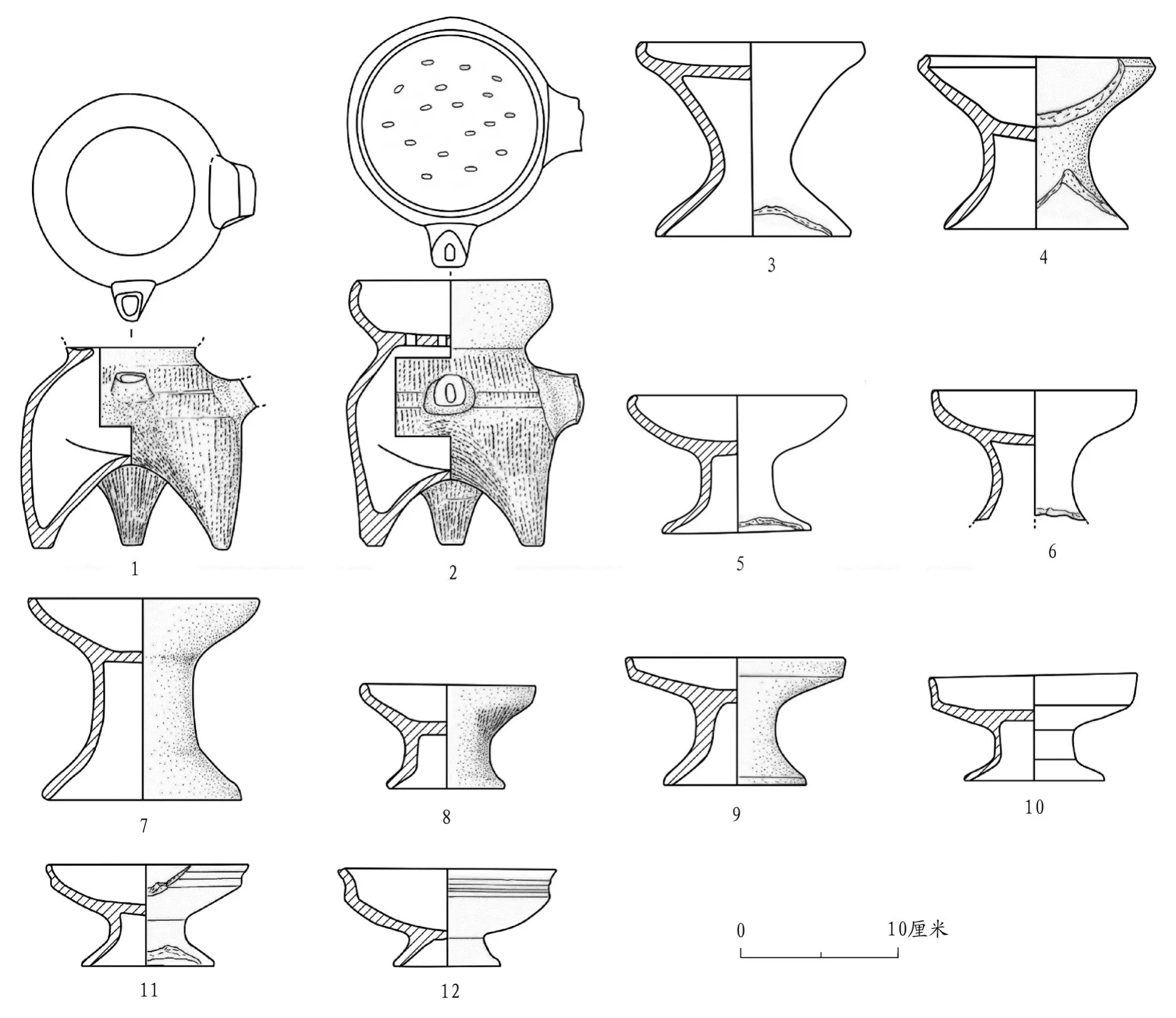

陶器数量众多、种类丰富,器形有鬲、豆、钵、罐、盉、甗、盆、器盖等,其他可见纺轮、陶拍、网坠、陶响球等。陶质以夹砂陶为主,少量泥质陶;陶色有红、黑、灰3种。纹饰以绳纹为最大宗,另有附加堆纹、弦纹、方格纹、方格填线纹等(图一六)。

图一六// 出土陶器纹饰拓片

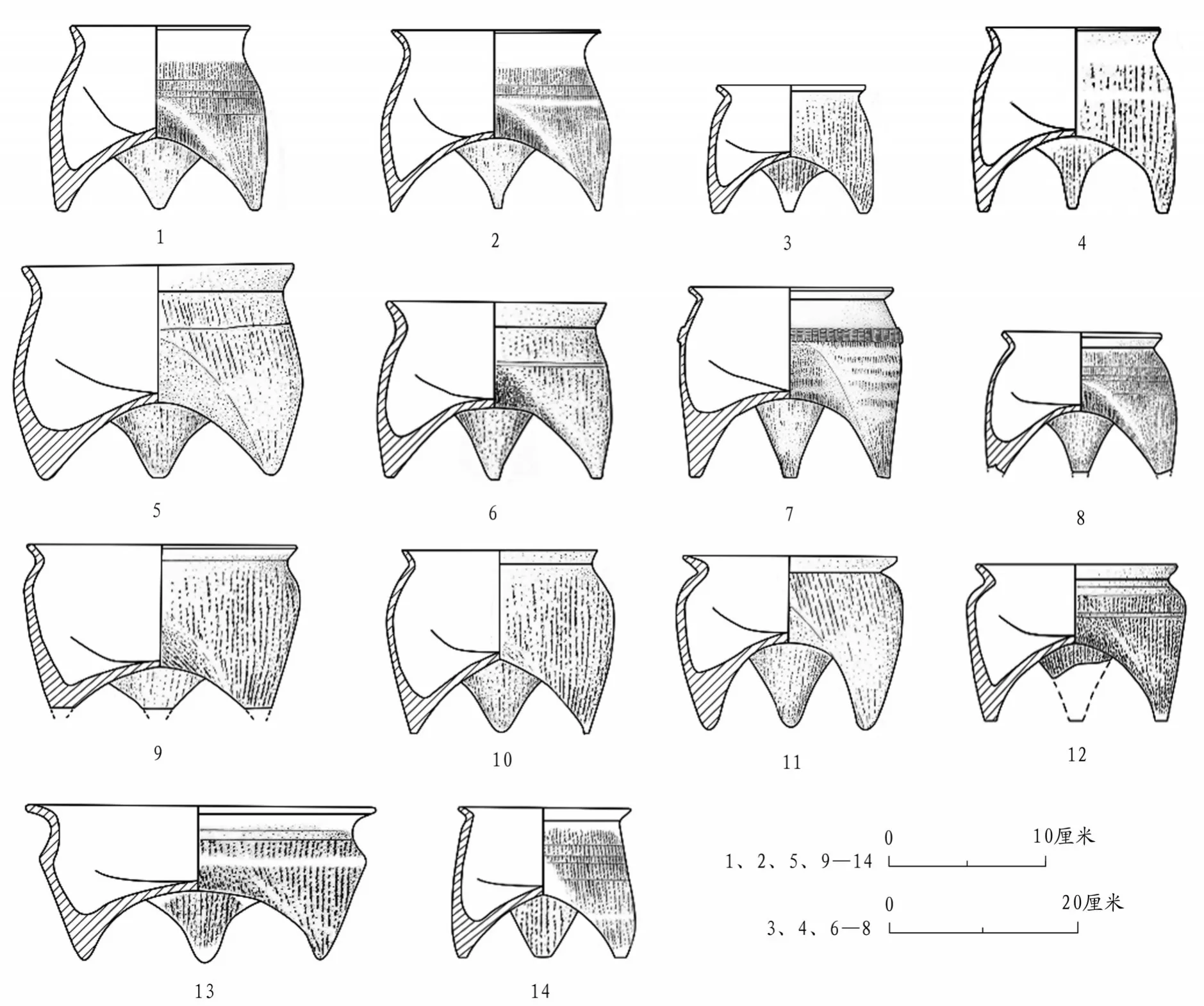

鬲 26件,依据肩部形态分为5型。

A型 14件。弧肩鬲。TN20E14④∶1,泥质红陶,器物底部呈现黑色,疑似火烤痕迹。侈口,圆唇,卷沿,矮裆,锥状实足。自颈部下遍施竖向间断绳纹。口径11.5、腹径14.9、器高12.1厘米(图一七∶1)。TN20E19④∶4,夹砂红陶。侈口,尖圆唇,卷沿,裆部较高,锥状实足。器身施竖向弦断绳纹,于腹部饰弦使绳纹间断。口径13.5、腹径15、器高10.5厘米(图一七∶2)。TN23E20④∶1,夹砂红陶,器身附着黑色沉积物。侈口,斜方唇,卷沿,裆较矮,足跟部略残。器身自凸起以下饰竖向绳纹。口径15.5、残高13.3厘米(图一七∶3)。TN22E16④∶2,器身为夹砂灰陶,足跟部为夹砂红陶。口沿微侈,斜方唇,高卷沿,足跟较高,柱状实足。器表饰竖向弦断绳纹,肩部绳纹被轮压间断。口径18、高19.8厘米(图一七∶4)。TN20E19⑥∶1,泥质黑陶。侈口,斜方唇,卷沿,腹部微弧,足部呈乳袋状,实足跟较短。器表饰竖向弦断绳纹。口径17.6、腹径17、高13.5厘米(图一七∶5)。TN21E20④∶1,夹砂黑陶,足跟部为夹砂红陶。侈口,尖圆唇,低折沿。颈部略微凹陷,可见细密轮痕。腹部较浅,足部残缺。腹部及以下饰竖向弦断绳纹,颈部下方有一道弦纹,足上方有两道轮压痕迹。口径23、腹径24.8、高16厘米(图一七∶6)。

图一七// 出土陶鬲

B型 4件。圆肩鬲。TN21E15③∶1,器身为夹砂灰黑陶,足跟部为夹砂红褐陶。侈口,圆唇,折沿,器腹较宽,裆部较高。器表饰竖向绳纹直至足跟,有间断,领部绳纹被抹平,可见残余。腹部饰一圈附加堆纹,宽1.3厘米,堆纹上按压成竖向凹窝,凹窝内饰横向绳纹。口径 21.1、腹径 26.3、高 20厘米(图一七∶7)。TN20E19④∶3,夹砂红褐陶。侈口,方唇外斜,折沿,颈部内凹,腹部较深,足跟部缺失。器表饰弦断竖向绳纹,于肩、腹部有4圈弦纹。足部有斜向绳纹与竖向绳纹交错形成交错绳纹。口径17.9、腹径20.1、残高 15.6厘米(图一七∶8)。

C型 4件。鼓肩鬲。TN20E18⑦∶10,泥质黑陶。侈口,斜方唇,折沿,鼓腹,矮裆,足部残缺。腹部较深。口沿施有一圈弦纹,器身饰竖向绳纹。口径16.8、腹径17.9、残高10.5厘米(图一七∶9)。TN22E20③∶1,夹砂红褐陶,器身施黑色,器足呈红色。侈口,方唇,折沿,深腹,腹部外鼓,裆部较高,锥状实足。腹部及以下通饰竖向绳纹。口径12.5、腹径15、器高12厘米(图一七∶10)。TN20E21②∶1,夹砂黑陶,足跟部为夹砂红陶。侈口,尖唇,折沿,鼓腹,腹部较浅,锥状实足。足饰竖向绳纹。口径14、腹径15.8、器高10.5厘米(图一七∶11)。TN20E18⑦∶5,泥质黑陶。侈口,斜方唇,折沿,颈部微内凹,鼓腹,裆部较高,柱状实足。肩部和颈部饰弦纹,腹部饰弦断绳纹,足部饰绳纹。口径 12.6、腹径 13.5、器高9.5厘米(图一七∶12;彩插四∶2)。

2.陶鬲(TN20E18⑦∶5)

D型 3件。折肩鬲。TN22E18④∶4,夹砂黑陶。侈口,斜方唇,卷沿,折肩,腹部较浅,锥状实足,实足较短。腹部及以下通饰弦断绳纹。口径22、腹径20.2、高10.6厘米(图一七∶13)。

E型 1件。直肩鬲。TN21E19④∶1,夹砂红褐陶。侈口,折沿,圆唇,腹部平直,裆部较高,足跟部略残。器身饰间断绳纹,于腹部和足部上方有两圈间断,足部绳纹被抹平。口径11.5、腹径11.9、残高9.6厘米(图一七∶14)。

盉 5件。TN20E18⑦∶1,单体盉,似鬲。泥质黑陶。口部微残,内颈部有凸起,鼓腹,高弧裆,柱足较矮。腹部设有一流一把,近似直角。槽形流,斜向上45°,约2厘米,较完整,把手残缺。颈部素面,器表饰间断绳纹,腹部上方有两圈间断。口径8.2、腹径13.3、高12.8厘米(图一八∶1)。TN20E18⑦∶7,联体盉。上部为甑形,下部为鬲形。泥质黑陶,上部敛口、方唇、斜弧腹,底部椭圆形篦孔17个,至少4个篦孔未贯通不规则,篦孔周边粗糙未磨平,有明显凸起,应为戳篦子的痕迹。下腹部鼓出,弧裆偏矮,柱足较高,腹部有一流一把,流把之间近似直角,流口略残,管状流,把手残缺。上部器身饰有刻划和戳印纹样,下部器表遍布,纵向弦断绳纹,腹部有3圈刻划间断。口径11.9、腹径13.5、高17.2厘米(图一八∶2;彩插四∶3)。

图一八// 出土陶盉、豆

3.陶盉(TN20E18⑦∶7)

豆 14件,依据柄部特点分为3型。

A型 8件。粗柄豆,依据口沿特点分为2亚型。

Aa型 3件。敛口。TN20E13⑥∶1,泥质黑陶。方唇,斜腹角度偏小,浅盘,柄自上而下由粗渐细,圈足偏大。通体素面光洁。口径14.9、底径12.4、高12.5厘米(图一八∶3)。TN20E17⑥∶1,夹砂红陶。圆唇,斜腹,柄较粗,圈足偏大。素面。口径14.8、底径11.6、高11.2厘米(图一八∶4)。TN20E17⑥∶2,泥质灰陶。方唇,口沿内折,弧腹,盘较深,圈足偏大。通体素面光洁。口径13.8、底径9.5、高8.8厘米(图一八∶5;彩插四∶4)。

4.陶豆(TN20E17⑥∶2)

Ab型 5件。敞口。依据柄部、喇叭形圈足特点分为3式。

Ⅰ式 1件。喇叭状粗柄。TN20E18⑦∶8,夹砂灰陶,口沿表面呈现黑色。敞口幅度较小,大方唇,弧腹,大平底,短柄偏粗,圈足残缺。素面,器表粗糙。口径12.9、残高8.2厘米(图一八∶6)。

Ⅱ式 1件。高粗直柄。TN20E14⑤∶1,夹砂灰陶。敞口,斜弧腹,浅豆盘,粗柄偏高,圈足偏大。素面,略粗糙,圈足内可见轮痕。口径15.7、底径12.3、高12.5厘米(图一八∶7)。

Ⅲ式 3件。矮粗柄。TN21E18③∶2,夹砂红陶,表面有黑色素沉积。敞口幅度较小,平底,豆盘略深,斜腹,短粗柄,矮圈足。素面。口径11.1、底径7.9、高6.4厘米(图一八∶8)。

B型 3件。折沿豆,依据折沿特点分为2式。

Ⅰ式 2件。矮折沿,近直。TN20E19⑥∶2,泥质黑陶。微侈近直,方唇,斜腹,浅盘,平底,短柄偏细,矮圈足。素面,在圈足内可见轮痕。口径13.5、底径8.7、高8.3厘米(图一八∶9)。

Ⅱ式 1件。高折沿,直口。TN21E18③∶3,泥质黑陶,部分地区红褐色胎露出。方唇内斜,直口,高折沿,斜腹,大平底,粗短柄,矮圈足。素面。口径13.1、底径9.2、高6.8厘米(图一八∶10)。

C型 3件。仿原始瓷豆,依据豆柄形态分为2式。

Ⅰ式 1件。短豆柄。TN20E16⑥∶1,泥质红陶。直口微敛,方唇,折腹,豆盘较浅,近平底、粗短柄、矮圈足。素面,折腹上方有内凹。口径12.8、底径8.6、高6.5厘米(图一八∶11)。

Ⅱ式 2件。矮圈足豆。TN20E19④∶2,原始瓷质。侈口,方唇略斜,唇上呈现凹槽状,宽折沿,折腹,圜底,豆盘较深,短柄,喇叭状矮圈足。口沿下6道凹弦纹,可见密集轮制痕迹,豆盘底部有3圈较粗的凹弦纹。口径13.7、底径6.9、高6.2厘米(图一八∶12)。

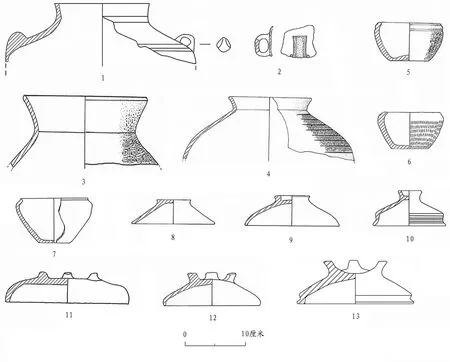

罐 9件,均残。TN22E14②∶3,罐口沿。灰色硬陶。方唇外侈,小口鼓腹折肩,肩上可见一圆饼状附耳,两侧再贴塑两个泥片。颈部饰两圈弦纹,肩部饰4圈弦纹。(图一九∶1)。TN21E17③∶8,鋬耳,夹砂灰陶。环形耳,贴塑痕迹明显,耳身内凹,两侧翘起(图一九∶2)。TS04E20②∶1,罐口沿。泥质红陶。侈口,斜方唇,高卷沿,斜肩。口部饰竖向绳纹,纹饰较浅,颈部以下饰窗格纹。口径20、残高13厘米(图一九∶3)。TN20E18④∶3,夹砂灰陶。侈口,圆唇,高卷沿,鼓肩,腹部残缺。颈下饰绳纹,并以多道浅凹弦纹间断,肩部抹平。残高10.5厘米(图一九∶4)。

图一九// 出土陶罐、钵、器盖

钵 7件,依据腹部及口部形态分为3型。

A型 3件。弧腹钵。TN21E18⑥∶1,泥质黑陶。口沿内折,方唇,折肩,弧腹,平底微内凹。器表饰竖向间断绳纹。与肩部下方有一圈2厘米的间断带,其中可见明显轮痕。口径9、底径6.9、高6.2厘米(图一九∶5)。

B型 3件。鼓腹钵。TN20E18⑦∶9,泥质灰黑陶。口沿内折,尖唇,斜腹,平底微凹。器身饰竖向绳纹,器底素面。口径8.8、底径7.1、高5.7厘米(图一九∶6)。

C型 1件。子母口钵。TN06E04③∶1,夹砂黑陶。尖唇,敛口,平底,腹较深。器表饰竖向绳纹,口沿下绳纹抹平。口径11.5、腹径13.2、高7.2厘米(图一九∶7)。

器盖 12件,依据形态及捉手形态分为2型。

A型 6件。覆钵形器盖,按捉手形状又分为2亚型。

Aa型 2件。圆饼状捉手。TN21E22⑤∶1,夹砂灰陶。捉手较矮,斜腹无弧度,腹部较深,盖口外侈。通体素面无纹饰。口径12.6、高4.2厘米(图一九∶8)。

Ab型 4件。圈足状捉手。TN02E05②∶1,泥质红陶。捉手较矮,外侈。器腹深,腹部略折,盖口微侈,圆唇。口径14.9、高6.1厘米(图一九∶9)。TN21E18③∶1,硬灰陶。高圈足状捉手,斜腹直折为盖口沿,盖口圆唇外侈。口沿上部饰细密弦纹。口径12、器高6厘米(图一九∶10)。

B型 6件。覆盘形器盖,三钮状捉手。TN01E04③∶2,泥质黑衣陶。顶部近平底,钮呈柱状。弧腹较浅,盖口内折,斜方唇。素面。口径16.8、高5.7厘米(图一九∶11)。TN20E19③∶1,夹砂红陶。表面黑衣部分脱落。钮间距较小,钮向外略有折曲且较矮。弧腹较浅,盖口呈直口略内敛。顶部为圜底。素面。口径16.1、器高5.6厘米(图一九∶12)。TN22E18③∶2,泥质黑皮陶,红色陶胎。残余两钮,钮向外略有折曲且较高。弧腹,折沿,盖口外侈近平。素面。口径19.5、器高7.1厘米(图一九∶13)。

盆 共2件,均残。TN20E18③∶12,夹砂红陶。侈口,斜方唇,卷沿,轻微折肩,斜弧腹,下腹残缺。口沿及肩部以下饰绳纹,肩部以下绳纹还以浅凹弦纹间断。残高11厘米(图二〇∶1)。TN20E18④∶18,夹砂红陶。侈口,圆唇,卷沿,口部抹平,折肩内收。口部有细密轮痕,颈及以下饰竖向绳纹,腹部绳纹以浅凹弦纹间断。残高11.5厘米(图二〇∶2)。

图二〇// 出土周代陶器

甗 5件,不见完整器,仅见口沿及甗腰。TN20E18③∶1,夹砂灰陶,仅存腰部,束腰,饰一圈带凹窝附加堆纹,其余位置饰竖向绳纹。残高8.5厘米(图二〇∶3)。TN20E18⑥∶40,夹砂黑陶。仅存腰部,束腰,饰一圈掐印纹,腰部以下饰竖向绳纹。残高12厘米(图二〇∶4)。

陶拍 1件。TN22E18④∶2,夹砂灰陶。平面近似椭圆,顶部和尾部上翘成钮,钮部残缺。上饰绳纹,钮下绳纹被磨平。长6.6、宽4.1、残高2.1厘米(图二〇∶5)。

陶响球 1件。TN20E18⑦∶6,器身成球状,内为泥塑形,空腹,外附有褐色陶片,混成一体。器身上部有开口,直径约0.8厘米。内部有两小球状物品,直径大于开口,摇动可发声。球直径约3.8厘米(图二〇∶6)。

纺轮 7件。TN01E01④∶4,圆饼状。泥质灰陶。素面。略有残缺,穿孔居中。孔直径0.3厘米。截面为梯形,上直径为2.7、底径为3.1厘米(图二〇∶7)。TN01E02②∶1,算珠状。泥质红陶。素面。穿孔居中。孔直径0.5,上下底直径2、腹径3.6厘米,截面为六边形(图二〇∶8)。

网坠 1件。TN22E16③∶3,夹砂红陶。陀螺状,顶部内凹,上部有一圈刻槽,下部内收为圆钝。下部略有残缺。残高7.3、直径3.4厘米(图二〇∶9)。

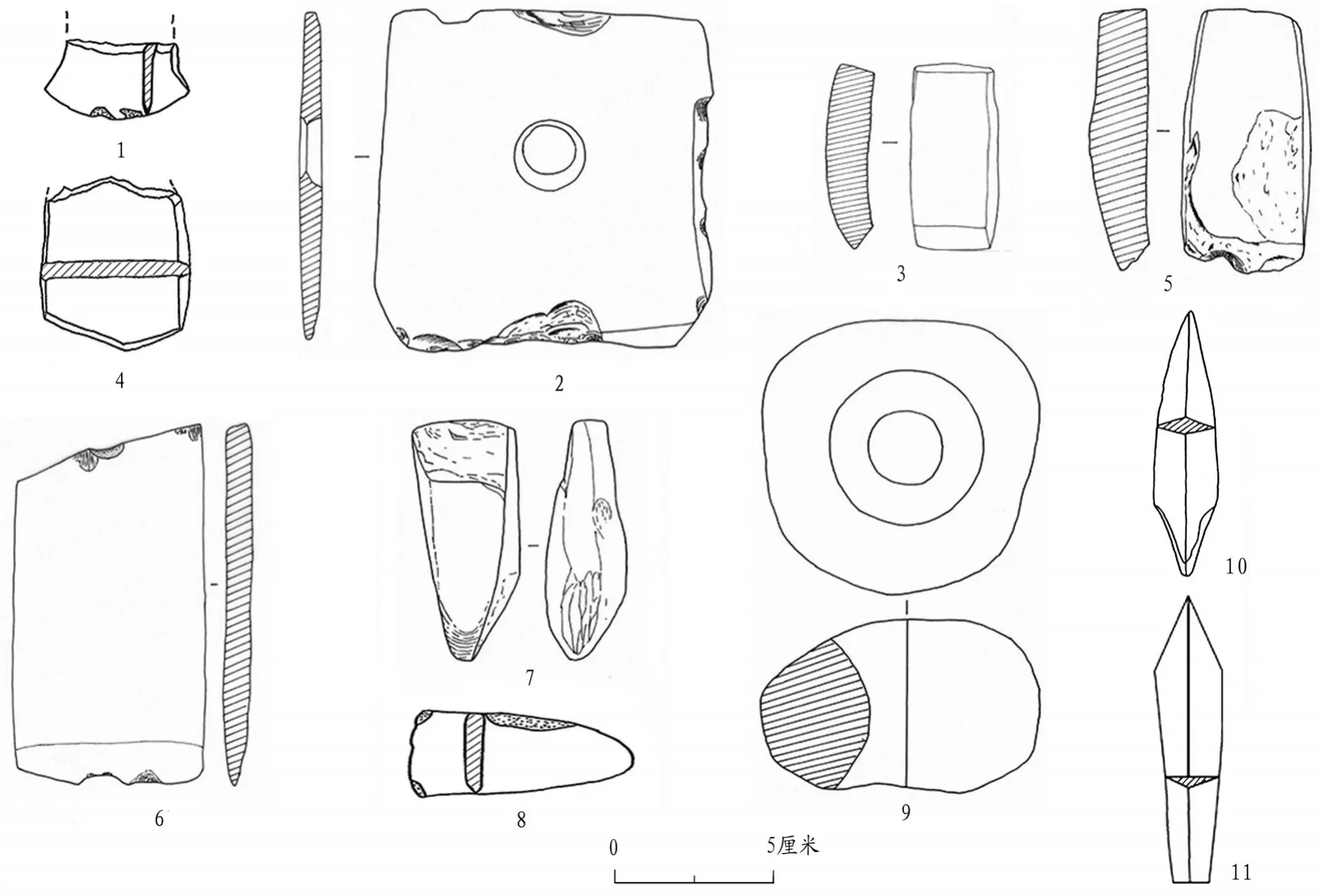

(2)石器

钺 2件。

无穿孔钺 1件。TN20E15②∶1,绿松石质。器型较小。刃部略有残缺,通体磨光。双面直刃。高2.4、最宽4、最厚1厘米(图二一∶1)。

穿孔钺 1件。TN20E18③∶1,青色石质,外包乳白色石皮。平面略成正方形,穿孔居中,管钻对钻而成,刃部残缺。通体磨光。残长10.4、残宽9.9、厚0.4厘米。钻孔直径2.2厘米(图二一∶2)。

图二一// 出土石器、铜器

锛 9件。分为有段、无段2型。

A型 3件,有段锛。TN06E06④∶2,青灰色花岗岩制成。扁平状,平面呈长方形。平顶,上端有段,单面直刃,刃部有疤痕,通体磨光。长5.7、宽2.3、厚1.3厘米(图二一∶3)。

B型 6件,无段锛,又依形状分为2亚型。

Ba型 3件。扁平近似方形。TN22E16③∶2,灰白色砂岩制成。单面直刃。长9.6、宽5.5、高0.3厘米(图二一∶4)。

Bb型 3件。厚重长方形。TN20E17②∶1,褐色花岗岩制成。通体磨光,单面弧刃,刃部残缺,平面呈梯形,上窄下宽。残长8.3、上宽2.2、下宽4、厚1.1厘米(图二一∶5)。

斧 6件。TN01E03②∶1,青色花岗岩制成。扁平状,平面成长方形,顶部和刃部略有残损,顶部残留半个直径1厘米的穿孔,双面成刃,器身中部偏上有一圆润凹窝。通体磨光。残长11.1、宽6、厚0.5厘米(图二一∶6)。

凿 2件。TN20E16⑦∶3,青灰色花岗岩制成。底部磨光,圆润粗钝。平面成直角梯形,顶部为直边,底部为斜边。长7.2、宽3.4、厚1.2厘米(图二一∶7)。

镰 1件。TN22E16④∶1,青灰色花岗岩制成。弧背弧刃,刃部无锯齿。通体斜向磨光,可见磨痕。刃部和背部有残缺。残长7.1、宽2.3、厚0.4厘米(图二一∶8)。

环状石器 1件。TN21E19⑥∶2,外部不规则,略成椭圆,中部钻孔面光滑平整。桯钻,对钻而成。直径8.5、钻孔直径4、最厚约4.3厘米(图二一∶9)。

镞 3件。TN01E01③∶1,红褐色花岗岩制成。器身平整光滑,三棱镞,无外伸翼,脊部凸起明显,三条棱即成刃,铤细于器身,与镞身分界明显。截面为菱形。长8.4、宽2.1厘米(图二一∶10)。

(3)铜器

镞 1件。TN19E18⑦∶1,黄铜质地。无翼,锋及侧刃尖锐,脊高凸,无铤,截面为三角形。长9.1、宽2.2厘米(图二一∶11)。

(4)陶冶铸工具

冶铁工具 1件。TN06E05②∶2,盔形坩埚,粘土制成,内层烧结坚硬,外层部分脱落。厦门大学考古人类学实验中心、厦门大学分析测试中心使用SEM-EDS分析方法(扫描电子显微镜和X-射线能谱)对坩埚内残留物进行分析,推测残留物为铁矿渣乃至铁单质,进而推测该器物用途为冶铁。高15.6、外径11.5、内径3.5厘米(彩插四∶5)。

5.盔形坩埚(TN06E05②:2)

(四)其他

经初步鉴定,三板桥遗址出土猪骨标本39、狗骨标本11、牛骨标本2、鹿骨标本5件,其他大中型哺乳动物骨骼标本11、鸟骨标本2、田螺标本若干件,以及炭化稻标本、炭化粟标本、甜瓜籽等大量植物遗存(图二二、二三)。部分动物骨骼可见切割、烧烤痕迹。遗址北墩⑦层及以下为湖沼淤泥堆积,属于饱水环境,利于动植物遗存的保存。动植物遗存集中出现于地势较低的TN20E18⑦、⑧层湖沼淤泥土中,亦为三板桥遗址北墩聚落环境提供了佐证:三板桥遗址居民居住在台型遗址边缘,将食余垃圾投入台墩中部地势较低的静水湖沼(池塘)中。饱水堆积为草编器提供了良好的保存环境,三板桥遗址出土3件草编器,均为筐型(彩插四∶6)。

图二二// 出土炭化水稻(北墩⑥层)

图二三// 出土动物骨骼

6.草编器

四、结语

(一)文化面貌与年代

三板桥遗址地层堆积较厚,文化内涵丰富,是一处典型的江淮地区周代台型聚落遗址。陶器质地以夹砂陶为主,泥质陶数量较少,亦有一定数量的印纹硬陶;陶色以红褐色占主流,黑陶次之,灰陶较少;绳纹始终为主要纹饰,见于多种器形,其他纹饰较少;器形丰富,主要组合为鬲、豆、罐、钵等。遗址的文化面貌呈现出多样性,但器类组合呈现出较强的稳定性,始终为鬲、豆、罐、钵的组合。遗址延续时间内器形的变化轨迹较为清晰,陶鬲鬲足由锥状足、矮柱足向高柱足发展,与同时期其他地区陶鬲发展轨迹一致。遗址中出土的折肩鬲,是周式鬲在江淮地区的变体,被称为“淮式鬲”[8];鬲式盉、三钮型器盖、折肩盆为代表的陶器群,属于江淮地区的土著文化因素;仿原始瓷豆的硬陶豆具有来自下游的吴文化因素;假腹豆、陶缸具有商文化因素。遗址受周文化因素影响较弱,遗址延续时间内始终以本地区土著文化因素为主流。

根据地层关系和遗物特征,可将三板桥遗址地层堆积分为早、晚两个时期,早期典型地层包括TS04E20③、TN01E01③、TN01E02④、TN01E02⑤、TN20E18⑤、TN20E18⑥、TN20E18⑦层及F3、G1、Z1等。晚期包括 TS04E20②、TN01E02②、TN20E18②、TN20E18③、TN20E18④层及 H1、H5、H6等。将各层出土陶器形制特征和碳十四测年结果(表一)比较对应,进而作地层年代推定,三板桥遗址早期地层堆积为西周晚期,晚期地层堆积为春秋早期。

表一// 北京大学加速质谱实验室、第四纪年代测定实验室碳-14测定数据

三板桥遗址出土C型鬲TN20E18⑦∶5,与安徽霍邱堰台第三期Ea型Ⅱ式鬲T0710⑦:1形制类似,Aa型陶豆TN20E17⑥∶2与霍邱堰台第三期T0809⑤∶2形制类似,年代为江淮地区西周晚期至春秋早期[9];折肩盆TN20E18④∶18与六安堰墩T408⑤∶30形制类似[10],鬲形盉TN20E18⑦∶1、TN20E18⑦∶7与安徽庐江大神墩T323③∶1、T322③∶1形制类似,年代为西周晚期或更晚[11]。综上所述,庐江三板桥遗址属于西周晚期至春秋早期的江淮地区台型遗址。

(二)遗址的形成与废弃

三板桥遗址边缘较高而中心较低。如北墩边缘地层最厚处达4.8米,台墩中部地层则较薄,可知遗址初建时地形并非为台墩状,属人为堆筑而成;遗址边缘地层较厚,遗址中心地层较薄,这一现象广泛见于江淮地区的周代台型遗址中。对比霍邱堰台与三板桥遗址环境及地层情况,两者存在较大的相似性:四周高、中间低,居民生活区集中于台墩边缘,生活区地层较厚且反复叠压,台地外侧存在静水湖沼堆积以及壕沟。故推测江淮地区周代居民本邻水而居,距今2700年时,随着气候变暖,湖沼水位上升,居民不断筑高遗址周边,但随着水域面积的扩大最终还是不得不放弃台型遗址[12]。

(三)小结

庐江县周代遗存原有相关工作较少,三板桥遗址以及同期“引江济淮”文物保护工程相关遗址的发掘面积大、成果丰富,填补了这一方面的空白,为深入研究本地区的周代考古学文化补充了系统、丰富的资料;台型遗址的形态和分布具有鲜明的地方特色,聚落内部有分区、聚落间联系紧密,为研究两周之际江淮地区地方聚落结构提供了资料。较为多样的文化面貌和清晰的器物发展脉络,亦对研究“南淮夷”“群舒”等问题具有重要的学术价值。

(本次发掘项目负责人张闻捷;发掘人员柴政良、阮晓根、李舜杰、林俊毅、罗诗晨、周萌、王丹菲、赵梦沙、李启慧、叶恒、司丽媛、赵嘉铭、薛彤彤;绘图吴秀华、柴政良、付亚南;修复贾长有;照相柴政良。本次发掘整理得到了安徽省文物局、引江济淮办公室、庐江县文物管理所的大力支持,在此表示衷心感谢!)