莫高窟第55窟重绘净土菩萨对敦煌晚期石窟断代的意义

2021-07-16沙武田

沙武田

一、第55窟重绘现象

莫高窟第55 窟是敦煌曹氏归义军(914—1030)第四任节度使曹元忠(944—974 年在任)的三大功德窟之一①莫高窟第61 窟“文殊堂”是曹元忠功德窟,完成于944—950 年,敦煌写本《腊八燃灯分配窟龛名数》是951 年腊八日洞窟燃灯的通知书,其中有“文殊堂”,参见孙修身《敦煌石窟〈腊八燃灯分配窟龛名数〉写作时代考》,《丝路访古》,甘肃人民出版社,1983 年,第209—215 页;另载《敦煌研究文集·敦煌研究院藏敦煌文献研究篇》,甘肃民族出版社,2000 年,第343—349 页。除了此二窟之外,另在位于第61、55 窟所在崖面第三层位置的第261 窟,是曹元忠的另一功德窟“太保窟”,《腊》卷同样有记载,说明其完成于951 年之前,参见沙武田:《敦煌莫高窟“太保窟”考》,《形象史学研究》2015 年下半年,人民出版社,2016 年,第86—120 页。,1908 年伯希和在第55 窟甬道剥出的底层壁画供养人题记中有“窟主敕推诚奉国保塞功臣归义军(下残)”②[法]伯希和著,耿昇、唐健宾译:《伯希和敦煌石窟笔记》,甘肃人民出版社,1993 年,第214 页。字样留存,据此可以确定曹元忠的窟主身份,洞窟完成的时间学者们推断为962 年前后①贺世哲:《从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代》,载敦煌研究院编:《敦煌莫高窟供养人题记》,文物出版社,1986 年,第227 页。马德:《敦煌莫高窟史研究》,甘肃教育出版社,1996 年,第143 页。王惠民:《敦煌佛教与石窟营建》,甘肃教育出版社,2013 年,第410 页。,就是说曹元忠在节度使的30 年时间里在莫高窟营建了三个大型的功德窟,是曹元忠时代敦煌佛教大发展的重要遗存②荣新江:《敦煌历史上的曹元忠时代》,《敦煌研究》2006 年第6 期,第92—96 页。。第55窟是曹氏归义军时期营建的一大窟(图1),主室中心佛坛窟,长甬道,窟前有大型殿堂建筑遗址,是研究曹氏归义军时期佛教及其艺术的重要洞窟,主室内曹氏时期的壁画和彩塑保存完好,但殿堂建筑、前室、甬道和主室靠近甬道位置(局部)被后期重修重绘,值得关注。

图1 莫高窟第55窟主室内景

第55 窟甬道南北壁和顶部均被重绘,现存南北壁表层重绘壁画敦煌研究院定名为“供养菩萨”,各一列,甬道门口位置全残毁,靠近主室则相对保存完好,但菩萨的下半部多已不存,分别有9 身残像(图2);另在东壁门两侧的南北壁经变画下部也有重绘的同类“供养菩萨”各一组6身③这个位置原本应是和上部经变画对应的屏风故事画。,但门南下部残毁严重,不过部分菩萨的大华盖仍然清晰可见,门北的保存完好;南北壁经变画下层的东侧也有重绘的“供养菩萨”④此位置原来壁画应该是和上部经变画像对应的屏风故事画。,其中北壁下部6 身保存完好(图3),南壁残毁严重,但个别菩萨的华盖仍然有局部留存的残剩画面⑤敦煌研究院编:《敦煌莫高窟内容总录》,文物出版社,1996 年,第24 页。。整体来看,后期重绘的这几组被命名为“供养菩萨”的造像在表现方式上完全相同,均立于净水池之中,脚踩莲花,做行进状,分别或手持物、或拈花、或双手合十,有头光,有大华盖,菩萨之间有从水池大莲花中长出的带有长长莲茎的莲花苞,有的在花朵上有一童子,形态各异,生动活泼。

图2 莫高窟第55窟甬道现存壁画状况

图3 莫高窟第55窟主室北壁东侧第1—3身菩萨像

第55 窟在一定程度上有“原创性”洞窟的性质⑥巫鸿:《敦煌323 窟与道宣》,载巫鸿著:《礼仪中的美术》,生活·读书·新知三联书店,2001 年,第418—430 页。,在敦煌石窟中有其特殊的地位,特别是中心佛坛上的弥勒三会大型彩塑造像,属莫高窟仅有,给人印象深刻,故已有专题研究⑦高秀军:《敦煌莫高窟第55 窟研究》,兰州大学博士学位论文,2016 年。。但到目前为止,研究者只关注到窟内丰富而精美的原创壁画和塑像,而没有人注意到这些重绘壁画相关的问题。因此,考虑到重绘壁画现象的存在,正如巫鸿先生在探讨美术史作品的“历史物质性”(histоriсаl mаtеriаlitу)时针对敦煌石窟所指出的那样,“我们常把‘重修’看成是一种令人遗憾的次要历史现象,但是每次重修实际上都重新定义了一个石窟”①巫鸿:《美术史十议》,生活·读书·新知三联书店,2008 年,第50 页。,基于巫先生的认识和研究理念,本文试图以重绘的这些“供养菩萨”为观察的视角,由第55 窟重绘壁画引发讨论,或许有新学术启迪,特别对近来颇受学界关注且分歧较大的敦煌晚期石窟分期问题提供一个不同的观察视角,草成此文,希望对推动敦煌晚期石窟分期有所裨益,并求教于大方之家。

二、从考古角度看第55窟重绘壁画的时代

对第55 窟重绘壁画的时代判断,目前有两种明确的意见,一是《敦煌石窟内容总录》的判断,明确标示为“西夏画供养菩萨”②此类菩萨在敦煌文物研究所编《敦煌莫高窟内容总录》(文物出版社,1982 年)和修订本敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》(文物出版社,1996 年)中一概标示为“供养菩萨”,此定名被学术界所广泛采用,目前学术界基本上沿用这一名称,未见有其他不同的定名。;另一个是关友惠先生从壁画装饰图案风格角度对敦煌宋夏时期一批洞窟进行判断,结果把之前包括内容总录和刘玉权先生分时期判定为西夏时期的一批洞窟认为是宋曹氏归义军时期的作品,其中包括本文要重点讨论的第55 窟甬道的内容,只不过关先生的关注点是第55 窟甬道顶部团花和两侧坡的垂幔,对甬道南北壁的“供养菩萨”群像并没有提及③关友惠:《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题》,载敦煌研究院编:《2004 年石窟研究国际学术会议论文集》下,上海古籍出版社,2008 年,第1112 页。。但同时我们也注意到,在刘玉权先生有关西夏的分期研究中,却完全没有涉及第55窟的任何内容,这些均是敦煌研究院专家带有官方权威性的观点,两相比较,其中显然有明显的矛盾和疑问,至少在刘先生的分期中没有把第55 窟重绘内容归为西夏重绘壁画当中,那么考虑到此洞窟营建的具体时间(962 年前后时间段),我们可以认为在刘先生的整体时期划分中,第55 窟重绘壁画的时间只能是曹氏归义军晚期了。

敦煌研究院的专家学者对包括第55 窟重绘壁画在内的类似情况下的一批洞窟壁画重绘时代的不同意见,是曹氏归义军晚期、沙州回鹘、西夏甚至元代暨敦煌晚期石窟分期的一个焦点问题,也是我们本文讨论的问题所在。

我们也知道,曹氏归义军时期本来就是敦煌石窟大规模重修的一个时期段,对崖面上的前期洞窟加修窟檐、缩小甬道、重绘前室,并在崖面空闲位置大面积绘制露天壁画,莫高窟俨然一新。但我们注意到曹氏重修的对象是之前各时代的前人前朝洞窟,因此我们的问题是,如果按关友惠、刘玉权二先生的观点,第55 窟作为曹氏中期节度使曹元忠于962 年前后营建的一功德大窟,为什么到了仍然是曹氏归义军政权统治下的略晚时期,即曹元忠的儿子辈曹延禄、孙子辈曹宗寿、重孙辈曹贤顺时期,在没有大的政权更替和家族统治变化的情况下,仍然在曹氏统治者的手中,祖辈的功德窟旋即被重绘;更让人难以理解和接受的是,这一重修活动是把包括之前各曹氏节度使在内的甬道南北壁的曹氏家族供养像全部覆盖,实在无法按正常情理对待。这种主要覆盖前期供养人的重绘重修方法,我们在洞窟中看到的均是改朝换代之后的行为,而且往往是在原位置仍然画相同的内容即供养人画像。因此,第55 窟重绘壁画属曹氏所为的看法,就得打个大大的问号了,按目前对曹氏归义军历史的研判,出现这种重绘的可能性几乎没有。那么,曹氏统治时期不可能如此重绘重修自己祖辈的功德窟,考虑到此类“供养菩萨”属于西夏时期流行之风格特征,则只有西夏时期重绘重修了。

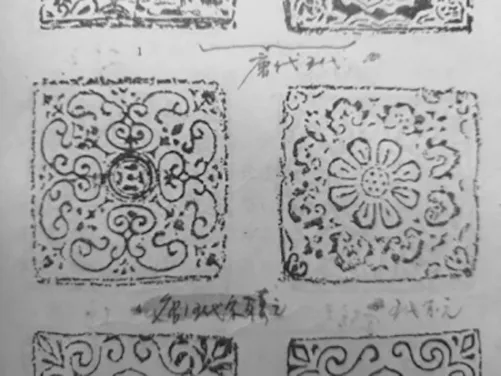

另据窟前殿堂建筑遗址考古工作可知,第55 窟前有一殿堂遗址(图4),但在考古报告中只有一层遗址,经我们仔细核对平面图和相关考古图版,结合西壁出现四个托梁孔及甬道地面铺两层砖的现象,推断该殿堂建筑应有前后两次不同时期的工程,说明第55 窟前的殿堂建筑有两次工程的可能性。但在没有一手考古资料的情况下,我们只能以考古报告为依据,据考古报告记载在殿堂地面铺的花砖只有II 型2 式和III 型1 式两种(图5)①敦煌文物研究所编,潘玉闪、马世长:《莫高窟窟前殿堂遗址》,文物出版社,1985 年,第40—44 页。,这两种花砖在五代即曹氏前期已经出现,且广泛出现在曹氏时期的殿堂遗址中,不过我们注意到其中的III 型1 式花砖在考古报告中认定在西夏殿堂遗址中并没有出现过②敦煌文物研究所编,潘玉闪、马世长:《莫高窟窟前殿堂遗址》,文物出版社,1985 年,第80 页。,但这种可能性极少,因为西夏人主要利用的是之前的花砖,不可能唯独不使用此一种砖。事实上,因为西夏元洞窟分期的混乱,也导致对于殿堂建筑遗址时代判断出现较为混乱的现象,对此笔者已有专文讨论③沙武田:《归义军时期敦煌石窟考古研究》,甘肃教育出版社,2017 年,第1—30 页。。第55 窟殿堂前室有和甬道重绘同时期的重层壁画,故其殿堂建筑至少在这一时期仍然存在。另外,据考古报告称第61 窟前下层五代时期的殿堂遗址包砖台基叠压在了第55 窟殿堂遗址的底层砖之上(图6),又,第55 窟殿堂遗址的南山墙被第61 窟上层殿堂遗址北侧同时期的灶房遗址所利用,说明第55 窟前殿堂遗址的时间要早于第61 窟前下层殿堂,另一方面,说明到了第61 窟上层殿堂时期充分利用了第55 窟殿堂已有的山墙建筑。所以据考古迹象表明,曹氏时期在第55、61 窟前营建的大规模的窟前殿堂建筑,到了西夏时期在第61 窟前有明显的同时期上层殿堂遗址,按西夏人的做法,结合第55 窟前室双层壁画、殿堂遗址双层铺砖、上下两排托梁孔等现象分析,基本可以确认有同时期重建或改建的殿堂建筑。

图4 莫高窟第55窟前殿堂遗址

图5 莫高窟第55窟前殿堂建筑遗址地面所铺两类花砖纹样

图6 莫高窟第55窟前殿堂与第61窟殿堂铺砖叠压关系

研判第55 窟重绘壁画的时代和窟前建筑的问题,作为邻窟的第61 窟有重要的借鉴意义。

第61 窟我们明确判断该上层殿堂应该是和甬道壁画为同一期工程所为,第61 窟上层殿堂建筑遗址之所以被判断为元代,则是受到了清人徐松在《西域水道记》卷三中一段文字的影响:

岩(莫高窟)之文殊洞外有元皇庆寺碑。①[清]徐松著,朱玉麒整理:《西域水道记》卷三,中华书局,2005 年,第158 页。

另有清人许乃谷《瑞芍轩诗钞》类似记载:

文殊洞外有《元皇庆寺记碑》,至正十一年建。功德主为西宁王,记文者沙州教授刘奇也。②[清]许乃谷:《瑞芍轩诗抄》,清同治七年刻本。

第61 窟是莫高窟的“文殊堂”(见敦煌研究院藏《腊八燃灯分配窟龛名数》①金维诺:《敦煌窟龛名数考》,《文物》1959 年第5 期,第50—59 页。马德:《敦煌莫高窟史研究》,甘肃教育出版社,1996 年,第146—150 页。),本地又有俗称“文殊洞”者。恰在第61窟前考古发现有上下两层殿堂建筑遗址②潘玉闪、马世长:《莫高窟窟前殿堂遗址》,文物出版社,1985 年,第39 页。,故洞窟前有寺院的可能性成立,又有相应立碑,因此学术界有认为莫高窟第61 窟(主要是上层殿堂建筑遗址)即为元代莫高窟的“皇庆寺”,所以学者们多把现存甬道壁画和《重修皇庆寺记》碑均归为与皇庆寺有关的元代遗存③李永宁:《敦煌莫高窟碑文录及有关问题》(二),《敦煌研究》1982 年试刊第二期,第116 页。相同或相似的观点及其论述,也见于前引宿白《敦煌莫高窟密教遗迹札记》、潘玉闪、马世长《莫高窟窟前殿堂遗址》及史苇湘《莫高窟榆林窟唐五代宋西夏元的壁画艺术》,载《敦煌历史与莫高窟艺术研究》,甘肃教育出版社,2002 年,第327—329 页。,其中以杨富学先生近年一系列研究最具影响力④杨富学:《莫高窟第61 窟甬道为元代西夏遗民营建说》,《西夏学》第十五辑,甘肃文化出版社,2017 年,第75—100 页。杨富学《裕固族与敦煌晚期石窟》,《敦煌研究》2017 年第6 期,第46—57 页。杨富学、张艳:《裕固族先民的文殊信仰及其心目中的文殊道场——以莫高窟、榆林窟回鹘文题记为中心》,《河西学院学报》2019 年第1 期,第4 页。杨富学《裕固族初世史乃解开晚期敦煌石窟密码之要钥》,《敦煌研究》2019 年第5 期,第9—12 页。杨富学:《敦煌晚期石窟研究的若干思考》,《天水师范学院学报》2020 年第1 期,第70 页。,但这一误会已经被最新的研究所纠正⑤王慧慧、刘永增:《敦煌莫高窟皇庆寺碑原址考——兼谈皇庆寺与莫高窟第61 窟、94 窟之关系》,《故宫博物院院刊》2018 年第1 期,第43—54 页。,我本人也对第61 窟甬道重绘壁画的时代有多次推论,现已基本没有疑问地认为其为西夏时期作品⑥沙武田:《莫高窟第61 窟甬道壁画绘于西夏时代考》,《西北第二民族学院学报》(哲学社会科学版)2006 年第3 期,第57—62 页。沙武田:《西夏仪式佛教的图像——莫高窟第61 窟炽盛光佛巡行图的几点思考》,《四川文物》2020 年第3 期,第92—111 页。。因此,可以说第55 窟前上层或二次工程的殿堂遗址应是和第61 窟前上层殿堂遗址时代相一致,均为西夏时期,而不是考古报告中所记载的只有一次工程的殿堂建筑。

第55 窟甬道和主室东壁及南北壁局部重绘壁画即“供养菩萨”组像的重修时代,应该与该窟殿堂建筑遗址二次工程或上层遗址相一致,即是同一次重修工程所为,因为在殿堂考古遗址清理过程中看到重层壁画,发掘者也认为是西夏时期重绘的壁画。而且这种重绘方式和第61 窟颇为相似,主体上是大规模重绘了甬道和前室,也应当包括殿堂建筑。

因此,第55 窟重绘壁画的时间,属西夏时期重修重绘的可能性最大。

三、第55窟的重绘与曹氏归义军重修工程

第55 窟甬道和窟内重绘的以成组成列形式出现的大菩萨即前人定名之“供养菩萨”,是曹氏归义军晚期和西夏时期重修一些洞窟的常见现象,代表如莫高窟第16(图7)、94(图8)、256、233、146、152、130 窟,均为大窟,在这些洞窟的长甬道均有类似的成组成列的大菩萨组成的供养菩萨像,其中有的是整窟重绘的一部分,如第16、94、256、233、152、130 窟甬道南北壁的大菩萨像列,有的则属于局部重绘壁画的核心内容,且在甬道的南北壁,如第146 窟。其中第146 窟重修的情形和第55 窟比较一致,均只重绘了甬道和主室东壁门两侧经变画下部及南北壁东侧经变画下部,除了甬道和前室(均已残)之外,洞窟主室基本上保留了原始面貌,但第146窟甬道顶的史迹画和南北披的瑞像图仍然为原作,所以略有区别。

图7 莫高窟第152窟甬道现状

图8 莫高窟第94窟甬道现状

以上这些洞窟的初建时代,第130 窟为唐前期窟,第16、94 窟为晚唐,第152 窟有可能为中唐的“吴家窟”①马德:《敦煌莫高窟史研究》,甘肃教育出版社,1996 年,第150 页。,第256 窟有学者认为是曹氏归义军第三任节度使曹元深的功德窟②贺世哲:《再谈曹元深功德窟》,《敦煌研究》1994 年第3 期,第33—36 页。,第233窟原建于曹氏归义军中晚期宋时代,第146 窟现存壁画明确为曹氏前期五代作品,其中只有第256 窟到了曹氏晚期由慕容家族重修,其他洞窟的重修按《敦煌石窟内容总录》的标识,有西夏和宋(即曹氏归义军中晚期)。最早刘玉权先生在西夏洞窟分期时把其中第233、130 窟重绘壁画(包括供养菩萨行列)归为西夏时期,但第130 窟重修时代,后经贺世哲先生据伯希和笔记所记“故叔敕谒(竭)诚□(奉)化功臣河西一十(后残)”题记,考证第130 窟的重修是曹氏归义军曹宗寿时期所为,具体是在1002—1014 年,考虑到藏经洞外层壁画第16 窟重修壁画与第130窟表层重修壁画时代的一致性,进而把第16 窟的重修时代也定在这一时期③贺世哲:《从一条新资料谈藏经洞的封闭》,《西北史地》1984 年3 期,第83—86 页。另见贺世哲著:《敦煌石窟论稿》,甘肃民族出版社,2004 年,第608—614 页。。后来我也对这些洞窟的重修有专门的考察,发现这些重修行为均为曹氏归义军政权,且以曹宗寿、曹贤顺时期为主,因为这一时期曹氏归义军的洞窟营建工程除了第256、130 窟之外,没有供养人信息,具体情况不明了,出现供养人画像集体缺失的现象,其原因与1052 年即将到来的末法思潮影响有一定的关联;而且曹氏归义军政权为了与自身的地位相匹配,选择了一批大窟,或者说一批特殊功德主或身份显赫人物的功德窟进行重修,有独特的时代背景和洞窟营建新特征①沙武田:《莫高窟第16 窟整体重修时供养人画像的缺失与藏经洞的封闭》,《西夏研究》2012 年第2 期,第9—27 页;另载范鹏等主编:《敦煌文化与东亚文化国际学术研讨会论文选》,甘肃人民出版社,2013 年,第113—133 页;收入沙武田:《归义军时期敦煌石窟考古研究》,甘肃教育出版社,2017 年,第231—258 页。。

之前的讨论,包括我本人和刘玉权先生西夏洞窟分期,我们都没有把第55 窟记在所论议题当中。所以,新的问题来了,既然第55 窟的重绘现象与曹氏归义军晚期一批大窟的重修工程有一定的相似性,特别与第146 窟比较一致。那么,按照我们前文对第55 窟重修壁画西夏时代的讨论,与这一批曹氏归义军晚期重绘壁画的时代产生抵牾。但如果按照关友惠先生的研究把第55 窟的重绘壁画也归入曹氏宋时期作品,则没有矛盾。

那么,如何处理这一新的问题?

如果我们把第55、146 二窟的重修工程和其他像第16、94、152、233、256 窟的重修工程做些比较,会发现二者之间有明显的区别,第16、94、152、233、256 窟的重修是洞窟整体重修工程,而第55、146 二窟的重修则仅是对甬道和主室东壁门两侧下部即南北壁经变画下部东侧位置的重绘(图9),这几个位置恰是晚唐五代宋时期洞窟供养人画像所处常见的位置,可以在莫高窟晚唐第196、85、138 窟和五代第98、108、61等窟看到。也就是说,第55、146 窟重绘壁画下层所覆盖掉的正是原窟的供养人画像群像,第55 窟甬道底层供养人榜题被后来人为剥出,伯希和1908 年已对底层供养人题记有全面的抄录,第146 窟的底层壁画虽然没有被剥离,但存在两层壁画应该没有疑问。如此一来,这种重修就有明显地掩盖原来供养人群像的意味,作为曹元忠最初的功德窟,再次否定了这一重修工程发生在曹氏归义军时期的可能性。

图9 莫高窟第55窟形制

当然,也要考虑到我们之前在讨论第16、94、152、233、29 等窟整体重修时供养人画像的集体缺失现象发生在归义军晚期的情况②沙武田:《莫高窟第16 窟整体重修时供养人画像的缺失与藏经洞的封闭》,《西夏研究》2012 年第2 期,第9—27 页;另载范鹏等主编:《敦煌文化与东亚文化国际学术研讨会论文选》,甘肃人民出版社,2013 年,第113—133 页;收入沙武田:《归义军时期敦煌石窟考古研究》,甘肃教育出版社,2017 年,第231—258 页。。的确,虽然两种洞窟重修工程有一个共同的现象是不画供养人像,但二者之间的区别也是明显的:首先,第16、94、152、233、29 等窟的重修中整窟重修,而第55、146 窟仅是局部的重绘;其次,第16、94、152、233、29 等窟的重修工程选择都是曹氏归义军统治之前各代洞窟,而第55、146 二窟是曹氏时期的节度使或重要人物的功德大窟,属于当代窟;再次,第16、94、152、233、29 等窟整窟重绘的壁画是以表现末法思想的千佛变为核心题材和内容,表现末法的观念十分明确且强烈,和第55、146 窟重绘“供养菩萨”相同的内容仅出现在甬道位置,也就是说第55、146 窟重绘题材的选择仅是对第16、94、152、233、29 等窟整窟重修甬道部分的延续和继承,二者所体现的佛教思想和观念显然是有区别的。

所以,通过对第55 窟重绘工程与曹氏归义军时期一批大窟重修工程的比较,再次说明第55窟、甚至包括第146 窟的重绘壁画,不大可能是关友惠先生认为的宋即曹氏归义军时期的作品,也不大可能属于刘玉权先生西夏分期所隐含的观念即为西夏之前曹氏时期所为,只能是西夏时期的作品。

四、第55窟重绘壁画的定名问题

对于以上包括第55 窟重绘内容在内的类似图像的壁画,看似并不复杂,是一身身立姿大菩萨,画面简单,题材单一,但当我们略做思考便会发现,即使是最基本的常识问题如壁画的定名,若细究起来,并无人作专题研究,故仍不是十分确定。

对于定名,目前主要依据的是敦煌研究院在《敦煌石窟内容总录》的命名,以第55 窟为例,一致明确标示为“供养菩萨”①此类菩萨在敦煌文物研究所编《敦煌莫高窟内容总录》(文物出版社,1982 年)和修订本敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》(文物出版社,1996 年)中一概标示为“供养菩萨”,此定名被学术界所广泛采用,目前学术界基本上沿用这一名称,未见有其他不同的定名。。类似的菩萨像壁画,在敦煌洞窟中出现较早,到了晚唐五代宋和西夏时期则大量地流行,在敦煌文物研究所编《敦煌莫高窟内容总录》和修订本敦煌研究院编《敦煌石窟内容总录》中一概标示为“供养菩萨”,此定名被学术界所广泛采用,目前学术界也基本上沿用这一名称,未见有其他不同的定名。之前刘玉权先生在进行西夏洞窟分期研究时定名此类造像为“供养菩萨行列”,其实刘先生的命名含义在本质上还是属于供养菩萨属性。刘先生对这些菩萨像的特征作了简略说明,“有的布置在东、南、北三壁下段,有的布置在窟室四壁,更多的则布置在甬道两侧壁。它们大多朝着西龛主尊方向,或双手合十,或手捧鲜花,或手持香炉排列成行,作供佛之状。”②刘玉权:《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》,载敦煌文物研究所编:《敦煌研究文集》,甘肃人民出版社,1982 年,第279 页。以“供养菩萨行列”命名,颇为形象,且有动态之感,最重要的是,加上“行列”两个字之后,可以确定这些供养菩萨一定是成组成列集体出现的,与单个的零散的供养菩萨是有明显的区别。也就是说“供养菩萨行列”在命名上已经较单纯的“供养菩萨”前进了一步。

我们在刘先生列表讨论的属于西夏时期的洞窟当中,有这一类“供养菩萨行列”壁画的洞窟有莫高窟第281、353(图10)、420、6(图11)、450、328(图12)、130、244 窟,榆林窟第21、22、26、13、14(图13)、17(图14)、15、39 窟①刘玉权:《敦煌莫高窟、安西榆林窟西夏洞窟分期》,载敦煌文物研究所编:《敦煌研究文集》,甘肃人民出版社,1982 年,第273—311 页。,当时先生把这些洞窟均归为西夏时期重绘的壁画,虽然这些洞窟当中有部分后来又被刘先生本人划入归义军晚期或回鹘时期洞窟②刘玉权:《关于沙州回鹘洞窟的划分》,敦煌研究院编:《1987 年敦煌石窟研究国际讨论会文集》(石窟考古编),辽宁美术出版社,1990 年,第1—29 页。刘玉权:《关于沙州回鹘洞窟的划分》,《敦煌研究》1988 年第2 期,第9—11 页。刘玉权:《敦煌西夏洞窟分期再议》,《敦煌研究》1998 年第3 期,第1—4 页。,又有被关友惠先生划归宋即曹氏归义军时期作品者③关友惠:《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题》,载敦煌研究院编:《2004 年石窟研究国际学术会议论文集》下,上海古籍出版社,2006 年,第1111—1141 页。。但无论这些“供养菩萨行列”壁画的时代如何,通过前人的努力我们可以看到此类图像至迟在曹氏归义军时期已经成为洞窟壁画的流行题材了。

图10 莫高窟第353窟重绘菩萨像

图11 莫高窟第6窟主室西夏重绘菩萨像所在位置

图12 莫高窟第328窟重绘菩萨像

图13 榆林窟第14窟重绘菩萨像

图14 榆林窟第17窟表层壁画

我们的问题是,在曹氏归义军晚期重修的一批大窟和西夏时期重绘的一批洞窟当中,频繁地选取此类“供养菩萨行列”作为洞窟重绘的流行题材,可见其是经过慎重考虑的,理论上讲应该是有专门的设计,因此就有必要重新考查这一类壁画题材的命名问题,是不是通常所认为的“供养菩萨”?

被简单命名为“供养菩萨”的成组成列的菩萨群像,不能一概而论,往往有更加复杂的历史背景和佛学义理思想。莫高窟初唐第323 窟,在主室南北壁佛教史迹画的下部分别有一排立菩萨共计14 身(图15),虽然到目前为止,没有专门之解读,但巫鸿先生在进行第323 窟“原创性”洞窟专题研究时已经敏锐地观察到这些菩萨像的重要性,在强调第323 窟“对研究中国美术史和佛教史”的“重要意义”时罗列了该窟诸多未解之谜和需要进一步研究的问题,其中“第三个问题牵涉到南、北壁下部所画的14 身菩萨像的宗教学意义和功能”①巫鸿:《敦煌323 窟与道宣》,载巫鸿著:《礼仪中的美术》,生活·读书·新知三联书店,2005 年,第430 页。。郭祐孟先生对莫高窟晚唐第14 窟主室南北壁和东壁经变画下部出现的一圈51 身立菩萨像(图16)有精彩之论述,认为“环壁基段的诸菩萨皆可视为此土众生受释迦法化并护持正法之写照,总数五十一尊或表征菩萨修学之位次,断惑证真之心数,愿圆行满则成就中心佛坛之真实释迦”,而对于有象征法华塔意义的中心佛坛而言,这些底层一圈的菩萨则是象征释迦法华会中从地涌出的诸菩萨,在这里这些菩萨有持经并劝诸众生起信受持的作用,就整窟而言,“中心佛坛主尊释迦表真、化不异;东壁二佛并坐阐发法华三昧之境;环壁基段涌出的诸尊菩萨像开显释迦教化之深广,和盘托出如来寿量之久远,回应了主尊释迦以一身摄一切身,即迹身见法身的究竟般若观照。”②郭祐孟:《晚唐密教石窟体用观之探讨——以敦煌莫高窟第14 窟为例》,《圆光佛学学报》第十期,2005 年,第15—8 页;另载郭祐孟:《法相拾珍——石窟图像学的研究与中国五大菩萨圣地朝圣纪实》,圆光佛学研究所丛书系列刊行,2017 年,第197—199 页。从郭先生的研究可以看到此类菩萨群像在洞窟的整体关联性和深刻的佛学义理思想,是有严密的思想性和图像空间的设计在其中。

图15 莫高窟初唐第323窟菩萨群像

图16 莫高窟晚唐第14窟菩萨像局部

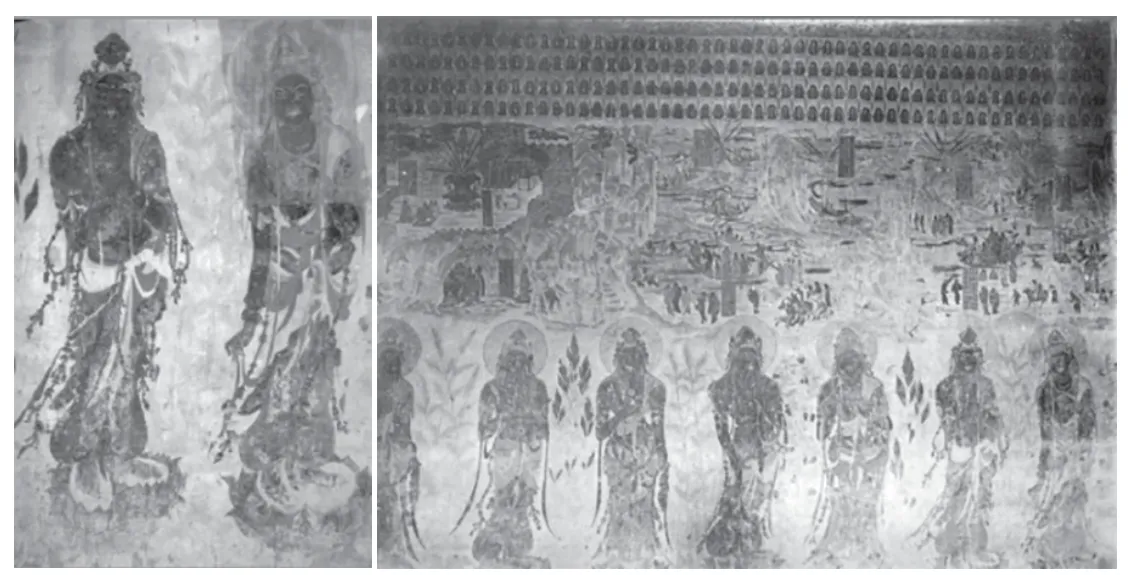

另据赵晓星女士的考证,此类菩萨群像最早在隋末唐初的一批洞窟中已经出现,如有莫高窟隋代第379、397 窟,初唐第204、209、323、332、338、401 窟,一直到晚唐第14、138、196 窟仍有延续,并具体考证了第401 窟菩萨像(图17)的佛典依据和出现在洞窟中的佛教思想,结果认为以第401 窟为代表的隋末唐初以上洞窟中出现在洞窟各壁下部底层位置的立菩萨群像,是根据《大通方广经》绘制,且与隋代流行的方广类忏法有较密切的关联①赵晓星:《莫高窟第401 窟初唐菩萨立像与〈大通方广经〉》,《敦煌研究》2010 年第5 期,第47—52 页。。赖鹏举先生认为晚唐第196 窟是敦煌莫高窟的一处菩萨戒坛②赖鹏举:《敦煌石窟造像思想研究》,文物出版社,2009 年,第312—320 页。,窟内南北壁下部屏风中的菩萨有对应的榜题(图18),或许与授戒仪式有关联。类似特征的菩萨图像还有出现在西夏时期的“十地菩萨”,分别出现在莫高窟第246 窟甬道南北壁和第464 窟后甬道南北壁,但这两窟十地菩萨画像均有榜题,第464 窟十地菩萨还有辅助说明菩萨身份的小圆圈内的故事情节画面(图19),对此二窟十地菩萨的定名,陈菊霞女士③陈菊霞:《莫高窟第246 窟研究》,《敦煌研究》2019 年第3 期,第1—16 页。和杨富学先生④杨富学:《敦煌莫高窟第464 窟的断代及其与回鹘之关系》,《敦煌研究》2012 年第6 期,第16 页。阿依达尔·米尔卡马力、杨富学:《敦煌莫高窟第464 窟回鹘文榜题研究》,《民族语文》2012 年第3 期,第78—80 页。张铁山、彭金章、皮特·茨默:《敦煌莫高窟北区В464 窟回鹘文题记研究报告》,《敦煌研究》2018 年第3 期,第44—54 页。均有研究,王慧慧女士对第464 窟十地菩萨图像的思想性则有进一步讨论⑤王慧慧:《莫高窟第464 窟被盗史实及被盗壁画的学术价值》,《敦煌研究》2020 年第4 期,第129—135 页。。

图17 莫高窟初唐第401窟菩萨群像

图18 莫高窟晚唐第196窟菩萨群像局部

图19 莫高窟西夏第464窟后甬道十地菩萨局部

学者们的研究深刻揭示此类菩萨像出现在洞窟中的严格性,理应与相应的经典及特定的洞窟功能思想做关联,非简单的“供养菩萨”可等而论之。

让我们回到本文所论第55 窟重绘“供养菩萨行列”的定名中来,要讨论这些菩萨的定名,在没有任何榜题或洞窟功德碑记和发愿文可供利用的情况下,只能借助于图像本身和相关的历史背景。

第55 窟甬道南北壁表层现存菩萨像残损较为严重,靠近门口地方的壁画被流沙侵蚀,完全不存了,后半段保存相对完好,但下层靠近地面部分壁画脱落,越靠近主室保存越完好,后半段菩萨上半身保存较好,画面清晰可辨。主室东壁门南侧到南壁东侧下部的供养菩萨壁画脱落严重,仅有个别菩萨的华盖有残迹可寻,主室东壁门北和北壁东侧下部的供养菩萨保存完好。第55 窟重绘的壁画虽然有残损,但可以据其他洞窟如第146、16、94、152、256、233 等窟完全相同内容的壁画进行复原,整体观察现有的菩萨像,均为立像,从北壁菩萨底部观察,这些菩萨均立于一水池中的莲花之上;甬道菩萨一律朝向洞窟佛坛方向,主室东壁门南北下部的菩萨均朝向甬道口方向,南北壁下部的菩萨从西向东即从里向外,其实南北壁下部的菩萨和东壁门南北下部的菩萨形成顺序排列的关系,结合成一个整体列队。如果把这些菩萨群像朝向画一个示意图,则正是之前张先堂先生研究晚唐五代宋时期相同位置洞窟供养人像排列的方式方法和排列供养前进方向①张先堂:《莫高窟供养人画像的发展演变——以佛教史考察为中心》,《敦煌学辑刊》2008 年第4 期,第93—103 页。张先堂:《史实考索与模拟复原:敦煌莫高窟第61 窟供养人画像的史学研究》,《形象史学研究》总第三期,人民出版社,2013 年,第132—141 页。。从这个意义上来讲,这些菩萨列队确实有供养的意义。

同时我们也注意到,这些菩萨立像均手持物,甬道南壁第一身持香炉,第二身手拈莲花茎(图20),茎上一朵莲花上立一净瓶,之后有的持花盘或持花供养状,也有双手合十状;甬道北壁第一身持香炉,第二身被后期剥离,第三身手拈莲茎,茎上一朵莲花上立一净瓶(图21),其后各身有持花盘或持花供养状,也有双手合十状;主室东壁门下和南北壁下部的菩萨有持花盘、有拈花枝,也有双手合十者。这些立菩萨均脚踩莲池中的大莲花,做行进状,菩萨之间也不完全是朝向前面,往往有左右前后顾盼者,像北壁东侧下第一身作明显的扭头后视状,因为刚好是北壁和东壁衔接处,显然有从画面处理上有衔接后面菩萨行列的意味,使得东壁的菩萨和北壁的菩萨从画面观感上形成一个整体,也使得画面整体显得生动活泼;另外,在每两个菩萨之间,从水池中伸出来的一枝长长的、超过菩萨身高的莲茎,莲茎之上长出一朵莲花,花朵之上均立有一裸体的童子(图22),做各种动作,憨态可掬,极其可爱,富有浓厚的生活气息,也使得画面一下子有亲近活泼之感。

图20 莫高窟第55窟甬道南壁自西向东前5身菩萨像特写

图21 莫高窟第55窟甬道北壁自西向东4身菩萨像特写

图22 莫高窟第55窟甬道菩萨像特写

这些菩萨行列中没有任何榜题,也没有任何故事性画面,画面中只有一身身成列出现的立姿大菩萨,但在菩萨脚下有净水池,另外也有莲花上的裸体童子,还有菩萨头顶上的大华盖,画面本身透露出强烈的净土观念和净水中菩萨行进的场景。

在西夏之前,在曹氏归义军晚期重修的一批大窟中的甬道同样画此类菩萨行列壁画,画面特征相同,这些洞窟有第16、146、152、256、233 等窟,我们注意到这些洞窟主室所画均为表现末法思想的千佛变,在东壁门上位置有表现这一思想的海水、宝瓶、大莲花、多身官服的人物、表现从世俗人向佛转变等画面(图23)①梁尉英:《敦煌石窟贤劫千佛变相》,载敦煌研究院编:《1994 年敦煌学国际研讨会文集·石窟考古卷》,甘肃民族出版社,2000 年,第26—53 页。沙武田:《敦煌藏经洞封闭原因再探》,《中国史研究》2006 年第3 期,第61—73 页。。洞窟主室“贤劫千佛变相”是表现“贤劫千佛宿世因位受记和今世果位兴世”的思想,除了有千佛变之末法思想之外,另位也有浓厚的往生佛国世界的含意在其中,那么洞窟甬道的菩萨行列应该有相同或相近的图像思想才使得主室和甬道的壁画相互之间可以呼应,也就是说这些菩萨行列的末法思想和往生佛国世界的思想成为我们寻找的一个线索。

图23 莫高窟第233窟主室东壁门上千佛变核心画面

显然从图像本身而言,前述菩萨脚下的净水池、池中的莲花、莲朵上的童子像,画面有强烈的净土因素,其实正是往生佛国世界思想的浓厚体现;至于末法思想,第152 窟菩萨行列之上是十方佛(图24),结合净水中的大菩萨行列,又似有十方净土之境界,暗含末法思想。

图24 莫高窟第152窟甬道北壁菩萨像上方十方佛局部

如果以上推论有一定的道理,则我们也可以把此类菩萨行列归入西夏时期在敦煌石窟壁画中极为流行的净土图像,根据其图像特征,省略了西夏常见“简化之净土变”(图25)①施萍婷:《敦煌经变画略论》,敦煌研究院编:《敦煌研究文集·敦煌石窟经变篇》,甘肃民族出版社,2000 年,第7 页统计表。中的主尊和两侧的二弟子,保留了画面中的净水池、池中莲花和童子,菩萨由坐姿变为立姿,听法和供养的属性没有改变,因此可以称之为“极简之净土变”。但实际是,类似的菩萨行列在莫高窟第224 窟龛内不仅有主尊,而且有二弟子像,完全可以认为是设计在龛内的净土变(图26);同样,在榆林窟第17、14 窟也可看到这些菩萨行列最后从两个方向汇聚到正壁正中的主尊大背光中来(图27),作为整体经变画构成的意图是明确的。

图25 莫高窟第328窟主室西夏简化版净土变

图26 莫高窟第224窟龛内壁画

图27 榆林窟第14窟主室正面

因此,可以认为,在西夏时期重修工程的设计者和绘画者,充分考虑了这些大窟长甬道的形制特征,又受到甬道南北壁、主室东壁门两侧及南北壁底层原有供养人画像行列的影响,以菩萨行列的形式简化处理净土变,则成为这一时期总体上以简化的手段描绘净土变的重要例证。

如果再考虑到洞窟功德主、信众、礼拜者从甬道进入洞窟礼佛的程序,则进窟者在这些甬道南北壁两侧净土大菩萨的环绕、簇拥和引导下,徐徐进入由千佛或经变画组成的佛国世界,身处佛国净土,即身成佛,从这个意义上而言,这些进窟的僧俗信众也有可能属于此类净土变独特设计理念指导下想象的主尊佛,给进窟礼佛的僧俗信众营造一个理想而便捷的成佛路径。

由此也可以从一个侧面回答之所以在这些洞窟中几乎看不到供养人画像的现象①沙武田:《西夏时期莫高窟的营建——以供养人缺失现象为中心》,《西夏学》第十五辑,甘肃文化出版社,2018 年,第101—127 页。,实是此类图像独特而含义深远之组合的需要和限制。在这里显然有浓厚的仪式背景在其中,同属西夏仪式佛教的图像展示,若再结合西夏人重修同类洞窟的手法如莫高窟第61 窟时强烈的仪式背景和仪式图像②沙武田:《西夏仪式佛教的图像——莫高窟第61窟甬道炽盛光佛巡行图的几点思考》,《四川文物》2020年第3期,第92—111页。,则进一步说明西夏时期对重修第55 窟的仪式表达。那么,在第55 窟中由坛上主尊构成的以弥勒三会式净土为核心构成的一个“化尽十方”和如同“宛然三界”③参见敦煌写本《张淮深碑》,郑炳林、郑怡楠:《敦煌碑铭赞辑释》(增订本),上海古籍出版社,2019 年,第158 页。的洞窟佛国世界空间内,则这些西夏人重绘的甬道和主室小范围的极简之净土变中的大菩萨,显然是西夏人对弥勒净土和“十方”“三界”佛国世界追求的一种仪式表达。

另据李志军考证,把敦煌晚期石窟中出现的这一类重绘的菩萨行列,定名为“行愿菩萨”,具体是《普贤行愿品》的图像呈现④李志军:《〈普贤行愿品〉在敦煌石窟中的反映——敦煌西夏石窟行愿菩萨造像研究》,未刊稿。。《普贤行愿品》是净土宗主要依奉的经典“五经一论”的核心经典之一,在西夏黑水城有西夏文的《普贤行愿品》残叶⑤崔红芬:《英藏西夏文〈华严经普贤行愿品〉残叶释读》,《文献》2009 年第2 期,第182—183 页。于业勋:《英藏西夏文〈华严经普贤行愿品〉残叶考》,《西夏学》第八辑,上海古籍出版社,2011 年,第160—162 页。,且在西夏的法典《天盛改旧新定律令》中明确规定,《普贤行愿品》是要求寺院僧人熟练诵读的几大经典之一⑥史金波、聂鸿音、白滨译注:《天盛改旧新定律令》,法律出版社,2000 年,第404—405 页。。因此,在西夏时期洞窟壁画中出现较多的反映净土信仰和思想的“行愿菩萨”像,倒也是符合西夏佛教的基本特点。因此,从这个意义上讲,此处的菩萨行列,确有行愿菩萨的特性,当是在西夏“官方佛教”“大系统”即华严思想⑦[俄]索罗宁:《西夏佛教之“系统性”初探》,《世界宗教研究》2013 年第4 期,第22—38 页。大背景下出现的一类图像特征独特而含义丰富的净土图像。同时,如果考虑这些菩萨行列所在的位置是覆盖并替代之前供养人行列位置,则定名“行愿菩萨”倒是更加有空间感和仪式感。

至此,此类洞窟菩萨行列可以命名为“净土变”,且属“极简之净土变”,或兼有“行愿菩萨”的属性和思想,考虑到其图像形式和特征,结合我们对其净土变属性的判断,可以称其为“净土菩萨”。

五、由第55窟重绘菩萨像谈敦煌晚期石窟分期

近年来,在敦煌晚期石窟的分期断代研究中,关友惠先生通过壁画图案的重新分期的意见和结果在学术界产生较大的影响,在关先生的研究中,第55 窟重绘菩萨像属于曹氏归义军晚期重绘作品①关友惠:《敦煌宋西夏石窟壁画装饰风格及其相关的问题》,载敦煌研究院编:《2004 年石窟研究国际学术会议论文集》下,上海古籍出版社,2006 年,第1112 页。。之前的《敦煌莫高窟内容总录》和修订本《敦煌石窟内容总录》中把第55 窟甬道和主室重绘的菩萨像一直定为西夏作品,但在书中所附史苇湘先生文章中西夏时期洞窟则没有第55窟的重绘内容②史苇湘:《关于敦煌莫高窟内容总录》,载敦煌研究院编:《敦煌石窟内容总录》,文物出版社,1996 年,第237 页。,颇有几分矛盾;最为权威的刘玉权先生的几次西夏洞窟分期中,也没有第55窟。因此,整体而言,学术界把第55 窟一直以曹氏归义军晚期宋时期重绘作品对待,本文初步确定第55 窟甬道重绘的壁画为西夏重绘之极简之净土变的“净土菩萨”,和学术界的认同有明显的区别。

由前文可知,在敦煌晚期洞窟中出现此类有明显净土特色的菩萨行列壁画,目前主要出现在曹氏归义军晚期和西夏两个时期,且属于较为流行的壁画题材,而且主要是以表层壁画的形式出现在这两个时期重修重绘的洞窟中,同时此类壁画以甬道为常见位置。其中属于曹氏归义军时期的代表洞窟如有莫高窟第16、94、256、233、152、130 窟。除了这些基本可以确定属于曹氏归义军时期大窟的甬道重绘此类菩萨行列之外,还有一部分洞窟主室也重绘此类“净土菩萨”图像,代表有莫高窟第366、281、328(甬道、东壁)、151、263(中心柱三向面)、224(龛内)、326(龛内和东壁)、351(甬道)、353(全窟)、354 窟(龛两侧),这些洞窟重绘壁画大多数被刘玉权先生分期归为西夏作品,后来又被关友惠先生明确列入《误为西夏时期的洞窟装饰纹样表》中,也就是说按关先生的意见,这些洞窟中重绘的“净土菩萨”图像显然是曹氏归义军时期的作品。另外在榆林窟第14、15、17、21、22、26 几窟也有局部重绘“净土菩萨”者,早年刘玉权先生一致分为西夏时期重绘作品。

现在问题是,在确认第55 窟重绘的“净土菩萨”图像属于西夏时期作品之后,对以上洞窟中出现的同类重绘菩萨图像的时代,也就有了可以进行比较判断的参考和依据。

首先,莫高窟第16、94、256、233、152、130 窟这些大窟中在甬道重绘“净土菩萨”,说明此类表达净土思想和菩萨行列图像,早在归义军曹氏时期即已大量出现,和表现末法思潮的千佛变相互搭配,出现在这一时期对一些前期大窟的重修工程和重绘壁画中,说明这些菩萨图像应该属于特定背景下出现的表达特殊信仰和思想的壁画题材,末法思潮及其影响下的净土观念是其最基本的属性涵义。同时,我们也要强调的是,作为有表现西夏华严思想《普贤行愿品》观念的图像,并不是单纯的净土图像。

其次,西夏时期在第55 窟、第146 窟再次出现和曹氏归义军晚期重修第16、94、256、233、152、130 窟工程类似的壁画题材,充分说明经过沙州回鹘之后,到了西夏时期,具有独特净土色彩的“净土菩萨”仍然在延续,则为判断莫高窟第366、281、328、151、263、224、326、351、353、354 窟,榆林窟第14、15、17、21、22、26 窟后期重修工程和重绘壁画的西夏时代提供重要案例支持。

矛盾的症结所在是,以上这些洞窟现存表层重绘壁画的题材内容、图像特征、艺术风格既可以归入曹氏归义军晚期即宋时期,也可以归入西夏时期,显然是同一种风格的艺术作品从曹氏归义军到西夏的有序延续,这一现象符合艺术发展的滞后性基本规律,也是敦煌传统绘画发展到这一时期所表现出来的强烈的地方性因素使然,这一现象也是导致多年来对这些洞窟分期时代判断的争论焦点所在。

但我们还要强调一个基本的现象,即曹氏归义军晚期的重修工程往往选择前期的大窟,同时重绘壁画中往往强调表示末法思潮的千佛变,净土色彩浓厚的菩萨行列重在表现末法思潮影响下的净土观念,而不是单纯的净土图像;而到了莫高窟第366、281、328、151、263、224、326、351、353、354 窟,榆林窟第14、15、17、21、22、26 窟这些洞窟当中,重修工程往往选择一些中小型洞窟,和表现末法的千佛变搭配的现象不再出现,主要是和各类西夏时期较为典型的简化版的净土变相搭配,也有的“净土菩萨”图像单独在洞窟中出现,因此总体上是在表现西夏时期极为流行的净土信仰和思想。

另外,若以第55、146 二窟的重修工程和重绘壁画为案例,此类“净土菩萨”图像显然是覆盖并替代之前的供养人行列,确有行愿菩萨的属性,因为洞窟主室没有重修,仍然是多样化的经变画充满窟壁,因此也和曹氏归义军时期搭配千佛变表现末法的做法有本质的区别。

需要注意的是,第263、351 窟出现的重绘“净土菩萨”与主室内部重绘的千佛壁画搭配(图28),但此千佛壁画与表现末法思潮的千佛变属两类绘画,这一时期的千佛应属千佛名经,在莫高窟第246 窟有榜题“贤劫千佛名经一卷”,画面特征一致,应属一类题材,据研究是和西夏授菩萨戒道场有关联,又在甬道搭配十地菩萨像,同样有题记可证①陈菊霞:《敦煌莫高窟第246 窟研究》,《敦煌研究》2019 年第3 期,第1—16 页。,因此要区别对待。

图28 莫高窟第263窟主室重绘壁画

因此,若按关友惠先生的观点,把莫高窟第366、281、328、151、263、224、326、351、353、354 窟和榆林窟第14、15、17、21、22、26 窟等窟的重绘壁画时代归为曹氏归义晚期作品,则无法和这一时期重修第16、94、256、233、152、130 窟的壁画题材与佛教思想相统一,同时也使得第55、146 二窟在西夏时期的重修工程与壁画题材选择显得很偶然,其实这些洞窟在西夏时期的重修重绘是在新时代独特功德思想和历史背景下的结果,应该是普遍的敦煌石窟重修重绘行为。

讨论的结果,在敦煌晚期石窟中属于重修的这一批有类似第55、146 窟甬道重绘“净土菩萨”图像的洞窟,均属西夏时期的作品。

六、结束语

本文以莫高窟第55 窟甬道和主室重绘“净土菩萨”图像为切入点,讨论了此类菩萨群像在曹氏归义军晚期和西夏时期被广泛绘制在重修重绘洞窟中的现象和原因。以第55 窟清晰的营建史为背景,把重绘壁画的时代推定到西夏时期,而重绘菩萨群像所具有的浓厚净土图像元素和色彩,则是宋夏阶段敦煌石窟中流行简化版净土变的极致。而第55、146 窟此类菩萨行列群像与曹氏归义军时期同类图像在洞窟中主题搭配的显著差异,则又是我们判断敦煌晚期石窟中一批以其他形式重绘洞窟中出现同类菩萨群像时代的重要证据,故而对莫高窟第366、281、328、151、263、224、326、351、353、354 窟和榆林窟第14、15、17、21、22、26 窟等一批洞窟的西夏重绘时代提供新的证据。

因此,关友惠先生通过单纯的图案风格,而把包括这些洞窟在内的一大批原本属于西夏时期的洞窟又划归曹氏归义军晚期的观点,虽然在近年来敦煌晚期石窟分期这一学术命题中影响很大,但是敦煌晚期石窟的分期其实是个极其复杂系统性工程,任何看似合理的研读逻辑与单纯的洞窟现象都不能轻易得出科学的结论,而是需要建立在对这一时期历史背景、洞窟重修工程、重绘壁画题材、洞窟整体图像组合关系、时代佛教信仰等相互组合基础上的综合考察,只有这样,或许使得看似复杂的问题因观察角度的不同而变得简单明了,故而有可能为长期困扰我们的敦煌晚期石窟分期问题找到一个独特的解决路径。由第55 窟重绘净土菩萨图像对这一时期洞窟重修时代的尝试性研读,仅是我们在长期工作中的一个新思考,敦煌晚期石窟分期问题的复杂性远不止此,未来任重道远。