农机农艺融合的日光温室番茄栽培模式试验研究*

2021-07-15李治国闫子双杨立国李传友李宗煦刘晓明

李治国,闫子双,杨立国,李传友,李宗煦,刘晓明

(北京市农业机械试验鉴定推广站,北京市,100079)

0 引言

日光温室是我国北方地区冬季果蔬生产主要方式,已经被广泛应用于实际生产,成为保障北方地区冬季菜篮子生产的重要支撑。番茄是我国设施蔬菜种植面积最大的作物之一。由于南北垄向采光好,传统的日光温室番茄多采用南北垄向栽培,但南北方向垄长短,实际生产操作过程中,很多工作需要循环往复的进出垄间,耗费大量的人工,影响了工人的工作效率[1]。同时采用农业机械进行作业时,小型机具需要频繁掉头,作业效率低,中型机具更是无法进行作业,限制了一系列适合集约化、规模化的农用机械的使用;随着农业方面的从业劳动力日益减少,雇工难、用工贵等问题凸显[2],在南北垄向栽培模式难以实现机械化的情况下,需要尝试新的栽培模式。国内外专家学者早已就改变栽培行向对玉米、水稻、小麦等大田作物的产量影响进行过研究[3-6]。近几年,也开始了日光温室番茄栽培模式的研究,探讨不同垄向、不同密度对番茄长势、产量和品质的影响[7-11]。为实现在对番茄产量和品质影响不大的情况下,提高北京地区日光温室番茄生产机械化水平,特开展番茄生产东西垄向种植与南北垄向种植对比试验,探讨适宜北京地区的番茄栽培机械化技术模式。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2019年4—7月,在北京市怀柔区北京东方尚品种植专业合作社的日光温室内进行。试验日光温室长80 m,跨度8.5 m,进行过宜机化改造,在温室一侧前骨架上预留出高度2 m、宽度1.8 m的农机作业通道,保障中型农机具能够顺利进出作业。试验番茄品种为普罗旺斯。

1.2 试验方法

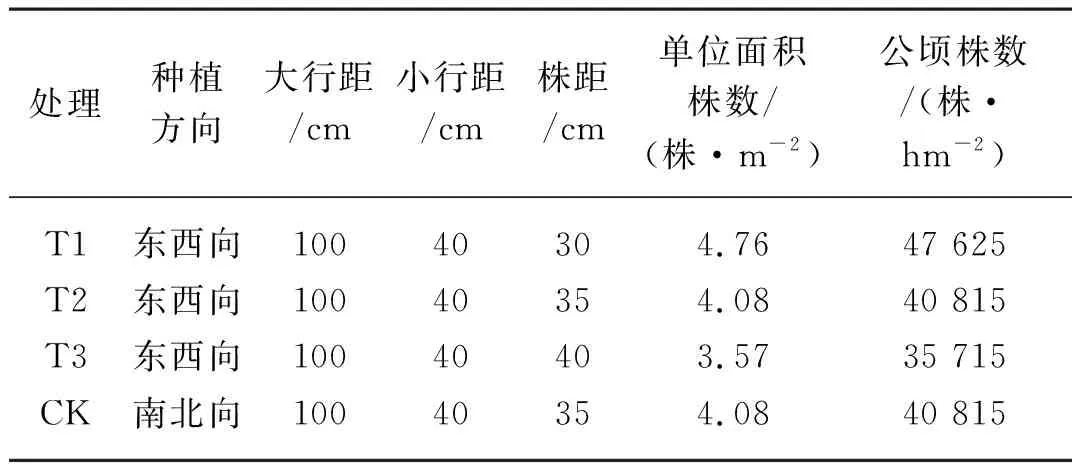

1) 将80 m日光温室均分为4份,试验设计东西垄向和南北垄向2种栽培模式,设置4种处理,1/4采用南北垄向种植,3/4采用东西垄向种植,其中1/4采用和南北垄向一样的密度,其他两种1/4在原种植密度基础上上下浮动。每种处理分为3个小区,每个小区选择3株挂牌,3次重复9株数据平均值作为观测统计结果。

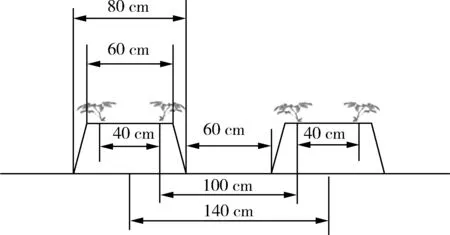

2) 其中南北垄向采用传统人工种植模式,人工起垄移栽。垄高20 cm,垄顶宽80 cm,垄底宽100 cm,垄沟宽40 cm,垄距140 cm。垄上种植2行,栽植小行距40 cm,株距35 cm。东西垄向采用机械化作业模式。为提高作业效率,并保证机具能够在空间受限的温室内顺利开展作业,设备均选用中小型机具。采用的设备包括354D拖拉机、1GQN-140型旋耕机、1GZV60旋耕起垄机和2ZY-2A垄上栽植机。根据番茄种植农艺要求,综合考虑起垄机起垄规格,移栽机栽植行距、株距的调节范围、机具轮距以及后期管理需要,确定采用窄垄面、宽垄沟的栽培模式。垄高15~20 cm,垄顶宽60 cm,垄底宽80 cm,垄沟宽60 cm,垄距140 cm。垄上种植2行,小行距40 cm。即栽植后垄上窄行距40 cm,栽培垄间宽行距100 cm。株距分别设置为30 cm、35 cm、40 cm。

3) 栽培管理采用垄上铺膜栽培的方式,一垄双行种植。采用水肥自动灌溉系统供应水肥,充分满足植株需要。2019年4月14日选取长势一致的三叶一心番茄秧苗定植。单干整枝,吊蔓栽培,留5穗果摘心,2019年7月拉秧。

图1为东西垄向各处理的番茄种植行距示意图。表1为日光温室番茄不同垄向栽培各处理种植密度。

图1 东西垄向各处理的番茄种植行距布局图

表1 不同垄向栽培各处理种植密度Tab. 1 Planting density of different ridge directions and treatments

1.3 试验内容

1) 番茄植株生长指标。定植后每10 d测定一次标记植株的农艺性状,在植株打顶后测量第二穗果上第一片光合叶的纵径和横径。株高:用卷尺测量从番茄植株与基质交界处到生长点的距离。茎粗:用游标卡尺采用十字交叉法对植株基部进行测量,取两次测量值的平均值。叶片纵横径:用直尺测量叶柄基部到叶尖的距离为纵径,测量叶片最宽距离为横径。

2) 番茄产量指标。进入果实采收期后,根据果实成熟度,适时采收。采收标定植株的果实,测量成熟单果重及果实的纵横径,计算平均值,记录单株果实总个数,最后折算公顷产量。

3) 番茄品质指标。在番茄盛果期,每个小区随机选成熟度一致的番茄果实进行品质的测定,评价光可能对品质产生的影响。测试指标:维生素C含量用2,6-二氯酚靛酚滴定法测定,可溶性糖含量用蒽酮法测定,可滴定酸用酸碱滴定法测定,可溶性固形物用手持式蔗糖仪测定,并用可溶性固形物与可滴定酸的比值计算糖酸比。

2 结果与分析

2.1 不同垄向栽培方式番茄植株生长指标对比分析

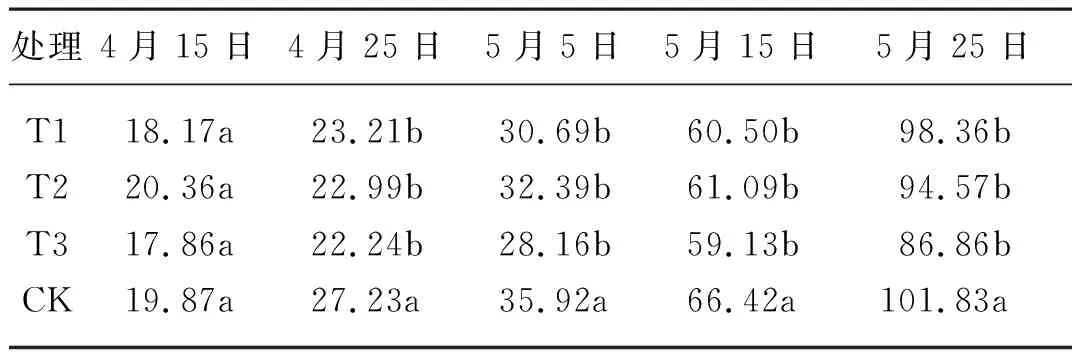

采用SPSS软件进行数据分析和处理,并进行显著性分析。从表2可以看出,定植初期T1、T2、T3、CK各处理株高分别为18.17 cm、20.36 cm、17.86 cm、19.87 cm,差异不显著。随着时间的推移,各处理的株高都在逐渐增大,但株高的生长速度不太一致。经过一个多月的生长,到5月25日时,三个处理的株高分别为98.36 cm、94.57 cm、86.86 cm,对照株高为101.83 cm,三个处理的生长速度均小于对照,与对照均存在显著差异,但三个东西向的处理间并无显著差异。

表2 不同处理各时期的株高情况Tab. 2 Comparison of tomato plant height in different treatment stages cm

从表3可知,定植初期T1、T2、T3的茎粗分别为3.99 mm、4.70 mm、4.20 mm,CK为3.96 mm,CK最小,但经过一段时间的生长,到5月25日,茎粗为12.13 mm,达到了最大。而T2的茎粗虽然初期数值最大,但是经过生长后,到5月25日为10.70 mm,数值最小。不过,整体看,各处理在各个时间节点的差异均不显著。即不同垄向、不同密度对茎粗的影响不显著。

表3 不同处理各时期的茎粗情况对比Tab. 3 Comparison of stem diameter of tomato in different treatment stages mm

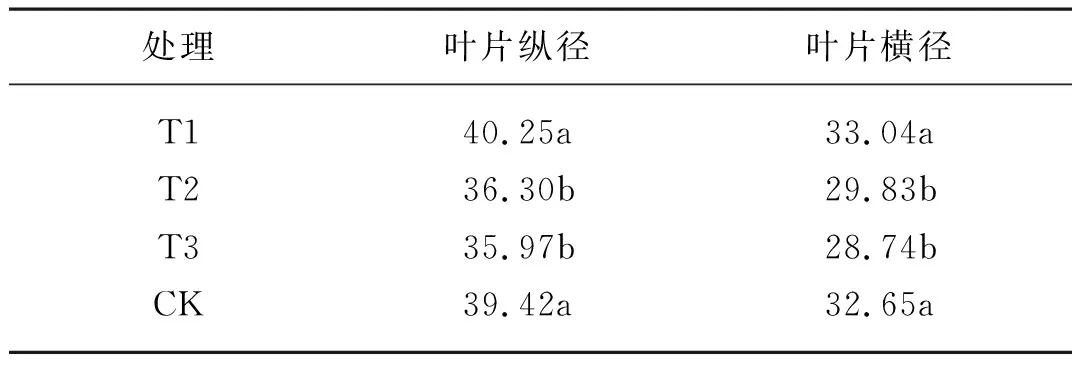

表4为盛果期第二穗果实上第一片功能叶的纵径和横径均值数据,T1、T2、T3、CK叶片纵径分别为40.25 cm、36.30 cm、35.97 cm、39.42 cm,叶片横径分别为33.04 cm、29.83 cm、28.74 cm、32.65 cm,东西向种植随着密度的降低,叶片纵径和横径均有减小的趋势,密度最大的处理叶片纵横径也最大,与其他两个处理相比,有显著差异。对不同密度和不同畦向对番茄生长的影响进行分析,南北向株距35 cm(CK)和东西向30 cm(T1)有相似的生长趋势,两者之间的差异不显著。

表4 不同处理的叶片纵横径情况Tab. 4 Longitudinal diameter and transverse diameter of tomato leaves in different treatments cm

2.2 不同垄向栽培方式番茄产量和品质对比分析

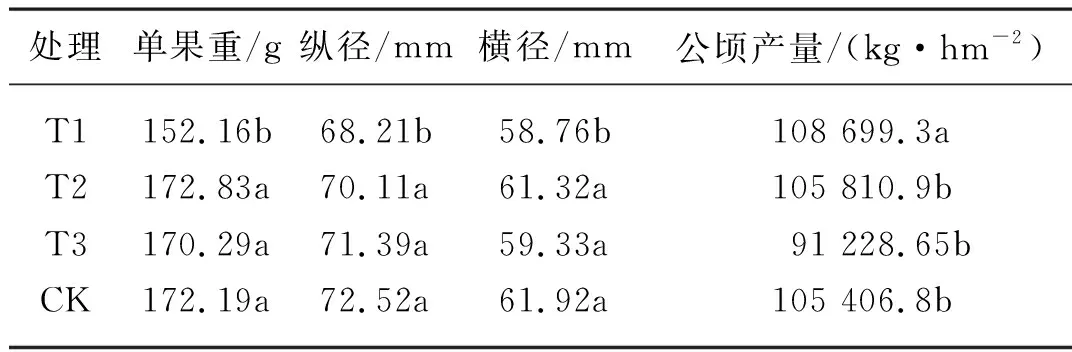

表5为不同处理间果实单果重、纵横径和折合公顷产量的对比。在数值上T2、T3、CK的单果重分别为172.83 g、170.29 g、172.19 g,果实纵径分别为70.11 mm、71.39 mm、72.52 mm,横径分别为61.32 mm、59.33 mm、61.92 mm,都比较适中,而T1处理(30 cm株距)的番茄单果重为152.16 g,果实纵径为68.21 mm、横径为58.76 mm,比较小,存在显著差异。但由于T1的种植密度最大,种植株数多,所以折合公顷产量为108 699.3 kg最高,T2处理为105 810.9 kg次之,而T3由于种植密度小,折合的公顷产量为91 228.65 kg相对较低。CK的折合公顷产量为105 406.8 kg,与T2折合公顷产量无显著差异。

表5 不同处理的番茄产量对比Tab. 5 Comparison of tomato yield in different treatments

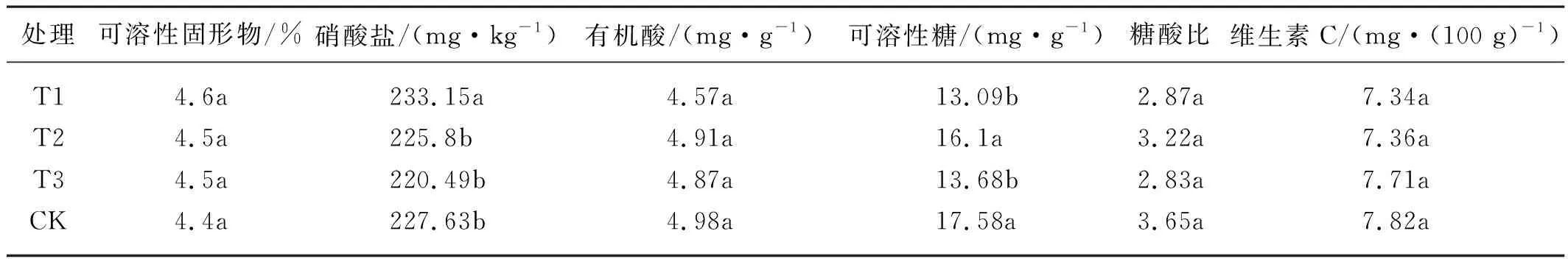

由表6可以看出,T1、T2、T3、CK各处理间的可溶性固形物分别为4.6%、4.5%、4.5%、4.4%,有机酸分别为4.57 mg/g、4.91 mg/g、4.87 mg/g、4.98 mg/g,糖酸比分别为2.87、3.22、2.83、3.65,维生素C分别为7.34 mg/100 g、7.36 mg/100 g、7.71 mg/100 g、7.82 mg/100 g,无显著性差异;硝酸盐分别为233.15 mg/kg、225.8 mg/kg、220.49 mg/kg、227.63 mg/kg,可溶性糖分别为13.09 mg/g、16.1 mg/g、13.68 mg/g、17.58 mg/g,在数值上差异较大,其中T1硝酸盐含量高,T2和CK的可溶性糖含量较高,相应的糖酸比的数值也较高。

表6 不同处理的番茄品质对比Tab. 6 Comparison of tomato quality in different treatments

3 讨论

3.1 栽培垄向和株距对番茄生长的影响

作物栽培过程中,合理的种植形式可以改善植株冠层结构和通风透光性能,促进植株的生长发育。本研究发现,东西向种植中,在密度约为3.6万~4.8万株/hm2的范围内,固定行距,增加株距,减少种植密度后,株高、茎粗并无显著差异。叶片纵横径向随着密度的减小呈现出减小的趋势。同一栽培密度下,南北向种植的植株茎粗并无显著差异,但株高、叶片纵横径在定植后数值均高于东西向种植。原因可能与南北向种植光照、通风等条件好有关系。一方面是南北向种植的番茄植株受光比较均匀一致,植株个体长势旺盛;另一方面东西垄向种植的植株靠北侧采光条件要弱于靠南侧,影响植株生长发育。整体上看,南北向种植长势好于东西向,东西向中密度最大的T1长势最好。建议采用东西向宜机化种植番茄时,可在日光温室北墙增设反光材料或者加装补光灯等,增加光照度,提升植株长势。

3.2 栽培垄向和株距对番茄产量和品质的影响

前人研究表明,番茄单果重及单株结果数受栽培垄向和株行距的影响,进而影响产量[12-13]。本试验结果表明,东西向种植中,在密度约为3.6万~4.8万株/hm2的范围内,固定行距,增加株距,减少种植密度后,番茄的单果重有先增大后减小的趋势。密度最大的T1处理(30 cm株距)的番茄单果重和果径较小,商品性降低。可能密度较大时群体的光截获量、植株的光合作用都受到了限制,影响了果实的生长。同一栽培密度下,东西向种植与南北向种植的单果重和果实纵横径并无显著差异。建议采用东西向宜机化种植番茄时,要选择合适的株行距(本试验适宜株行距为35 cm×40 cm),确保植株生长发育有足够的空间。

可溶性糖、有机酸等指标是番茄果实中重要的营养成分和风味物质[14]。本研究发现,不同处理间的可溶性固形物、有机酸、维生素C等数据,并无显著差异。但株距为35 cm的T2和CK的可溶性糖含量较高,且达到了标准范围(标准范围为15~25 mg/g)。由此可得不同密度对可溶性糖含量影响较大,其中东西向株距35 cm和南北向株距35 cm的组合品质较优。

4 结论

1) 在种植密度约为4.08万株/hm2时,南北垄向种植和东西垄向种植的番茄在株高和叶片纵横径方面差异显著,但在茎粗、产量和品质方面,均无显著差异。南北垄向比东西垄向种植的番茄长势较好,但差异并不明显,对番茄产量和品质影响在可接受范围内。

2) 东西垄向宜机化种植中,在密度为3.6万~4.8万株/hm2的范围内,可以采用中型机具进行机械化耕整地、移栽等作业。固定行距,增加株距,减少种植密度后,番茄在株高、茎粗等方面均无显著差异,但叶片纵横径是密度最大的T1数值最大。在产量和品质方面,T1的果实纵横径小,硝酸盐含量高,品质最差,但由于种植密度大,产量最高。综合考虑番茄商品度、产量和品质的差异,采用东西垄向宜机化种植番茄时,确定最佳的株行距是35 cm×40 cm。综上所述,在北京地区的日光温室番茄生产中,采用东西向宜机化种植,栽培模式采用大行距100 cm,小行距40 cm,株距35 cm的条件下,可以进行机械化作业,并可以实现优质和高产。