基于数据挖掘缪刺法的临床应用研究*

2021-07-15付亚辉于若愚王舒舒杨继国

侯 艺,付亚辉,于若愚,王舒舒,杨继国

(山东中医药大学针灸推拿学院 济南 250355;)

缪刺法是《内经》记载的古老针刺方法之一,首见于《灵枢·始终》: “凡刺之法,必察其形气,形肉未脱……必为缪刺之” ,即通过观察患者的体质的强弱及元气的盛衰来选择缪刺法治疗,这是缪刺法的治疗原则[1]。《素问·缪刺论》中提到: “缪刺,以左取右,以右取左。” 又 “有痛而经不病者,缪刺之,因视其皮部有血络者尽取之。” 指人体一侧络脉有病而针刺对侧络脉的方法,因此缪刺被认为是一种刺络法,用以治疗邪客络脉的证候。《素问·调经论》: “身形有痛,九候莫病,则缪刺之。” 阐述了缪刺法用以治疗身体外形有疼痛症状,但是脉象(九候)正常为特点的络脉受邪病证[2]。此为缪刺法的治疗范围。《内经》中指出,缪刺法作为刺络法,是以出血为手段来排泄病邪以达到治疗疾病目的,此为总体原则,正如《灵枢·经脉》中记载: “诸刺络脉者,必刺其结上,盛血者,虽无结,急取之,以泻其邪而出其血,留之发为痹也。”

《灵枢·官针》: “巨刺者,左取右,右取左。” 指出巨刺也是以左病取右,右病取左的一种针刺方法,笔者在整理文献时发现许多医家将缪刺于巨刺名称混乱,二者虽统属交叉针刺,但本质上是有区别的,缪刺多为邪气在络,巨刺多为邪气在经脉;巨刺刺经,多选用十四经脉穴位,病情较深,刺法多为重刺、深刺;缪刺取穴多为四肢肘膝关节以下穴位,刺法多为轻刺、浅刺。有学者认为经病与络病在临床上较难区别且并没有具体的标准衡量疾病的浅深,刺经与刺络也较难区别。笔者通过整理现代文献发现许多医家将缪刺概念大致分为同经相应取穴和交叉对应取穴,包括上下、前后、腹背等交叉针刺方法。从理论上讲,都是基于中医学的整体观念,经络本身就是一个整体,缪刺与巨刺通过交叉针刺而调整人体气血的盛衰从而达到治疗疾病的效果。文章的主关键词是缪刺法,而缪刺的可能机制是神经纤维在椎体内交叉,而致左病治右、右病治左的指导思路。脊柱和脑均为督脉循行所过,缪刺与督脉功能密切相关。基金项目所研究内容为督灸疗法的临床应用,督灸疗法是基于督脉循行及其功能而创立的特色外治疗法。对缪刺法临床应用的整理与数据分析,不仅可以指导临床实践,而且对深入探讨缪刺法的中枢神经机制(督脉功能的重要内容)具有启发意义,从而拓宽督灸疗法临床应用范围。缪刺法作为古老的针刺手法,有着确切的临床疗效,在《黄帝内经》有专门篇章对其论述,但因其年代久远,论述中亦有许多不明确之处,故后世医家对缪刺法亦少有完整、系统的论述,在临床上仍未得到足够重视,故本文旨在整理与分析缪刺法临床相关文献,挖掘缪刺法的优势治疗病种、针刺方法及临床应用规律,为临床使用缪刺法治疗疾病提供更加详细的参考。

本研究运用古今医案云平台(V2.2.1)中的医案采集(语音、手动、批量导入)、标准化校对、存储分享、数据挖掘分析等功能充分探究医案信息中的优势病种、取穴规律,同时进行关联分析、社团分析、复杂网络分析等,对近20年缪刺法临床应用类文献进行分析,发现缪刺法的应用规律及特点,为临床运用缪刺法治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 数据来源

文献来源于中国知识资源总库(CNKI)、维普网、中国学术期刊数据库(万方数据),起止时间为2000年1月-2020年1月。以 “缪刺” 为检索词进行检索。检索时间为2000年1月1日-2020年1月1日。

1.2 文献纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

①有关单用缪刺法临床报道的文献;②有关缪刺法临床疗效观察类的文献;③缪刺结合其他疗法的文章(不能超过2种,其中1种为缪刺),如:缪刺结合康复训练,缪刺结合艾灸等可以纳入。

1.2.2 排除标准

①重复发表或内容相似的文献;②有关缪刺法综述类的文献;③有关缪刺法动物实验研究类的文献;④不符合缪刺法纳入标准的文献。

1.3 数据规范化处理

将符合纳入标准文献中的疾病病名、疾病分类和取穴分别按照2011年版《中西医病名对照大辞典》[3]、中西医临床二级学科标准和中国中医药出版社出版的 “十二五” 教材《经络腧穴学》[4]的标准进行规范后,建立数据库,录入Excel表中,对数据进行审核确保数据准确性,将Excel文件上传至古今医案云平台(V2.2.1)。

1.4 数据分析

采用古今医案云平台(V2.2.1)的 “挖掘与分析” 功能模块,调用规范数据进行缪刺法应用规律分析,包括穴位频次统计、关联分析、穴对分析、核心处方分析等。

2 结果

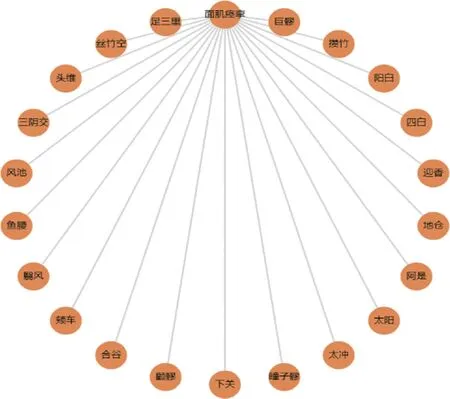

通过计算机检索缪刺法的文献,共计115篇,经过再次筛选排除不符合纳入标准的文献,将符合纳排标准的51篇录入数据库,共计4922例受试对象,涉及针灸处方120首、腧穴27个、总计频次162次(图1)。

图1 具体文献筛选流程

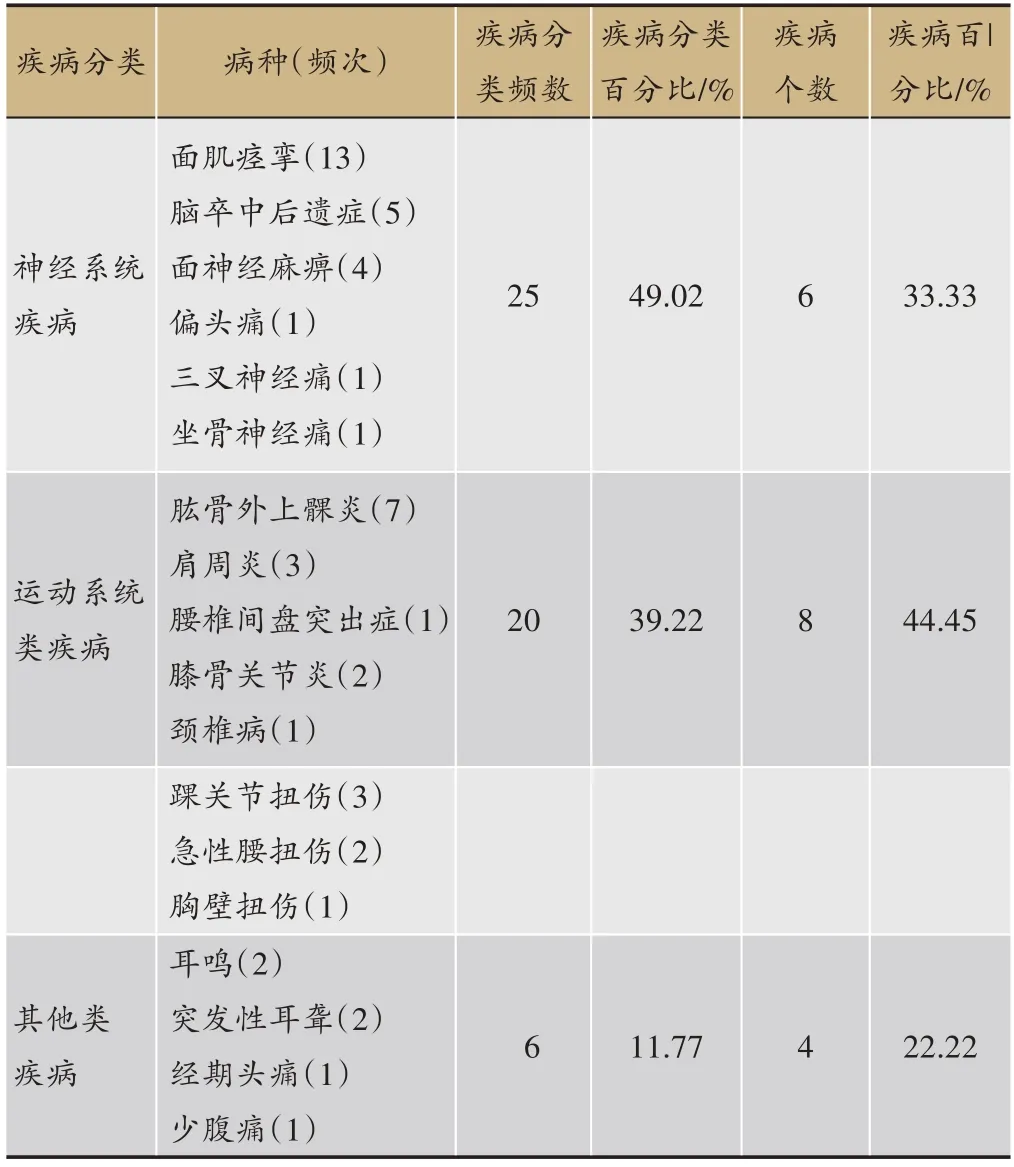

2.1 缪刺法的疾病分类分析

对录入的51篇文献进行分析,缪刺法在治疗各科疾病中所应用的频次从高到低依次为神经系统疾病25次(占应用频次的49.02%),肌肉骨骼系统疾病14次,扭伤类6次,其他类6次,共涉及18个病种,应用最多为神经系统,其次为肌肉骨骼系统(表1)。

2.2 缪刺行针补泻手法频次分析

将文献中提到的行针手法进行分析,对应用频次≥5次的手法进行统计,依次为针刺泻法15次、平补平泻法7次、针刺补法4次(图2)。

图2 缪刺行针手法频次图

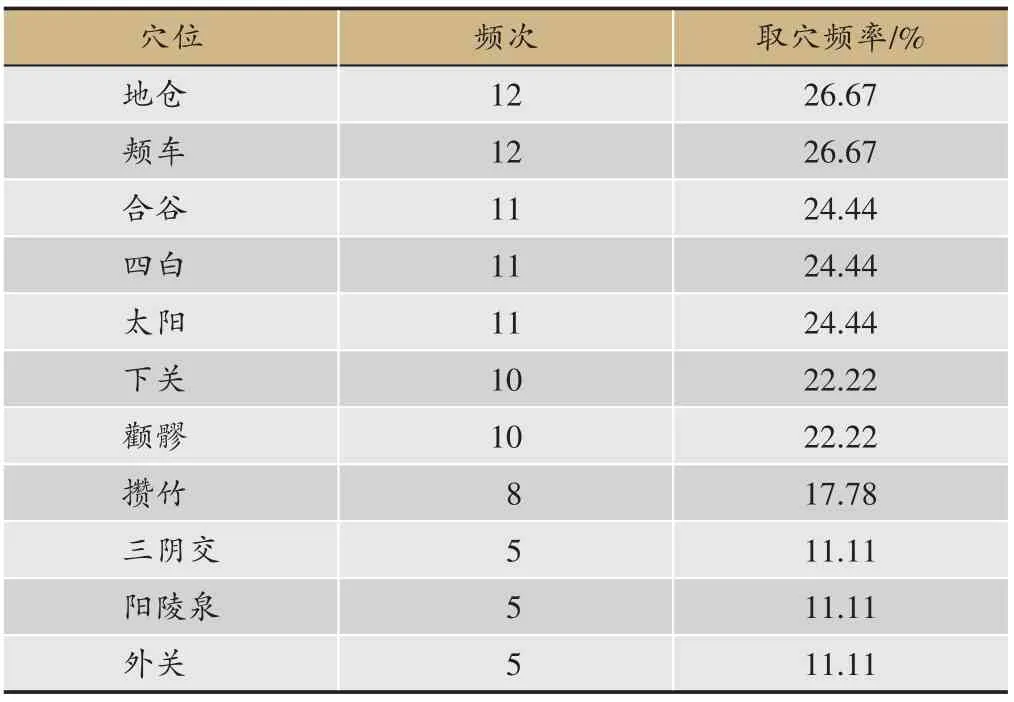

2.3 缪刺法腧穴选取频次统计

通过穴位频次统计功能对120首针灸处方进行统计,频次≥5次的腧穴有11个,排名前5位的分别是健侧地仓、颊车、合谷、四白、太阳(表2),其中取穴频率为频次÷总处方数。

表2 120首缪刺法处方中高频腧穴(>5次)

2.4 缪刺法的优势病种分析

将录入的51篇文献进行分析,得到缪刺法治疗疾病频次的排序(表1)。其中应用最广的病种为面肌痉挛13次、肱骨外上髁炎7次、脑卒中后遗症5次、面神经麻痹4次、肩周炎3次、踝关节扭伤3次。将排名前6名的优势病种作核心处方分析。

表1 缪刺法治疗疾病分类频次及病种分析

2.4.1 面肌痉挛

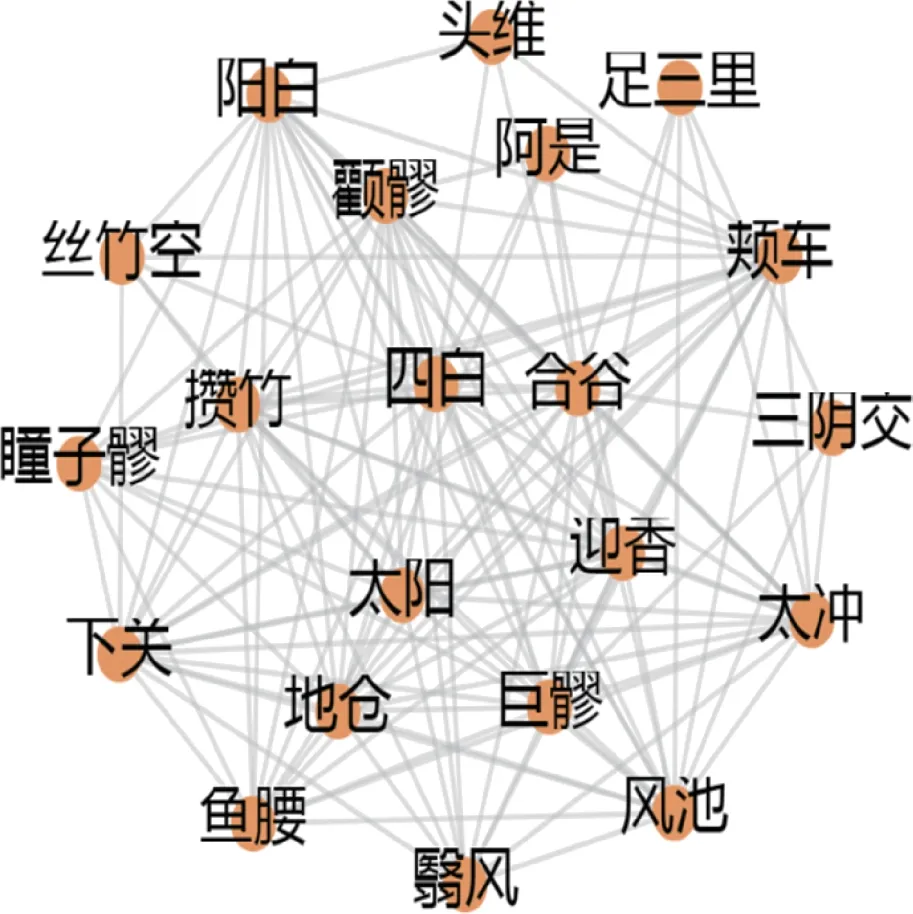

缪刺法治疗面肌痉挛的主要核心处方为健侧下关、颧髎、瞳子髎、合谷、太冲、颊车、太阳、翳风、阿是穴(图3、图4)。

图3 面肌痉挛—穴位分析图

图4 面肌痉挛穴位—穴位分析图

2.4.2 肱骨外上髁炎

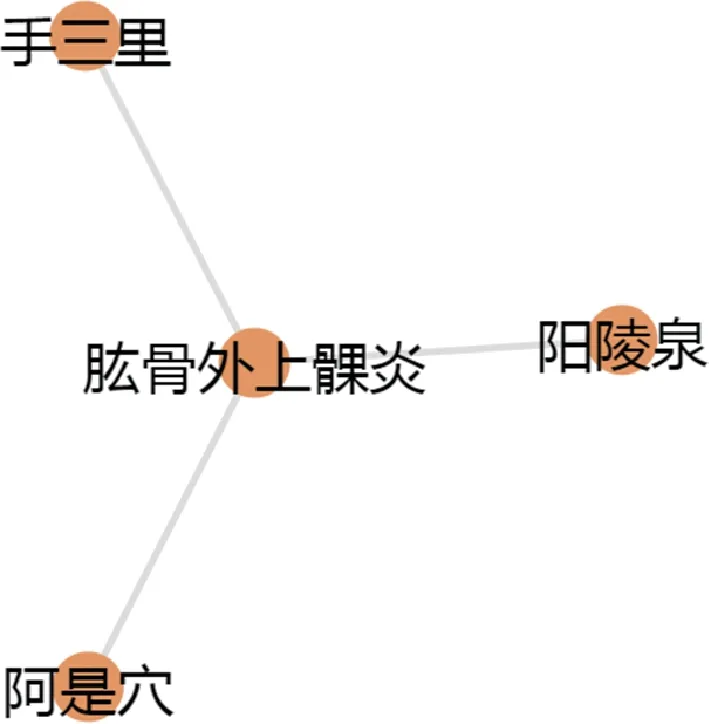

缪刺法治疗肱骨外上髁炎的主要核心处方为健侧阳陵泉、手三里、阿是穴(图5、图6)。

图5 肱骨外上髁炎—穴位分析图

图6 穴位—穴位分析图

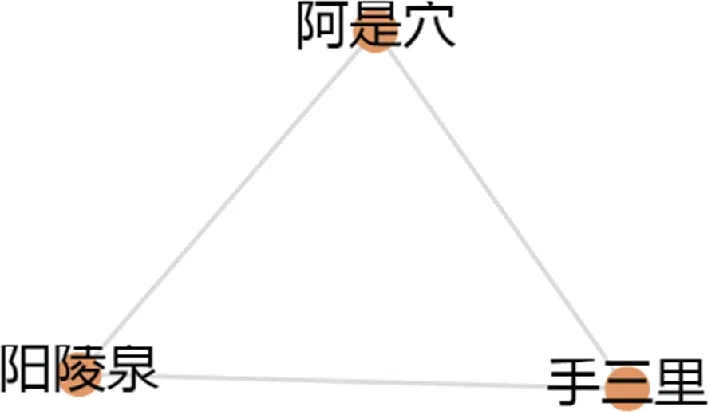

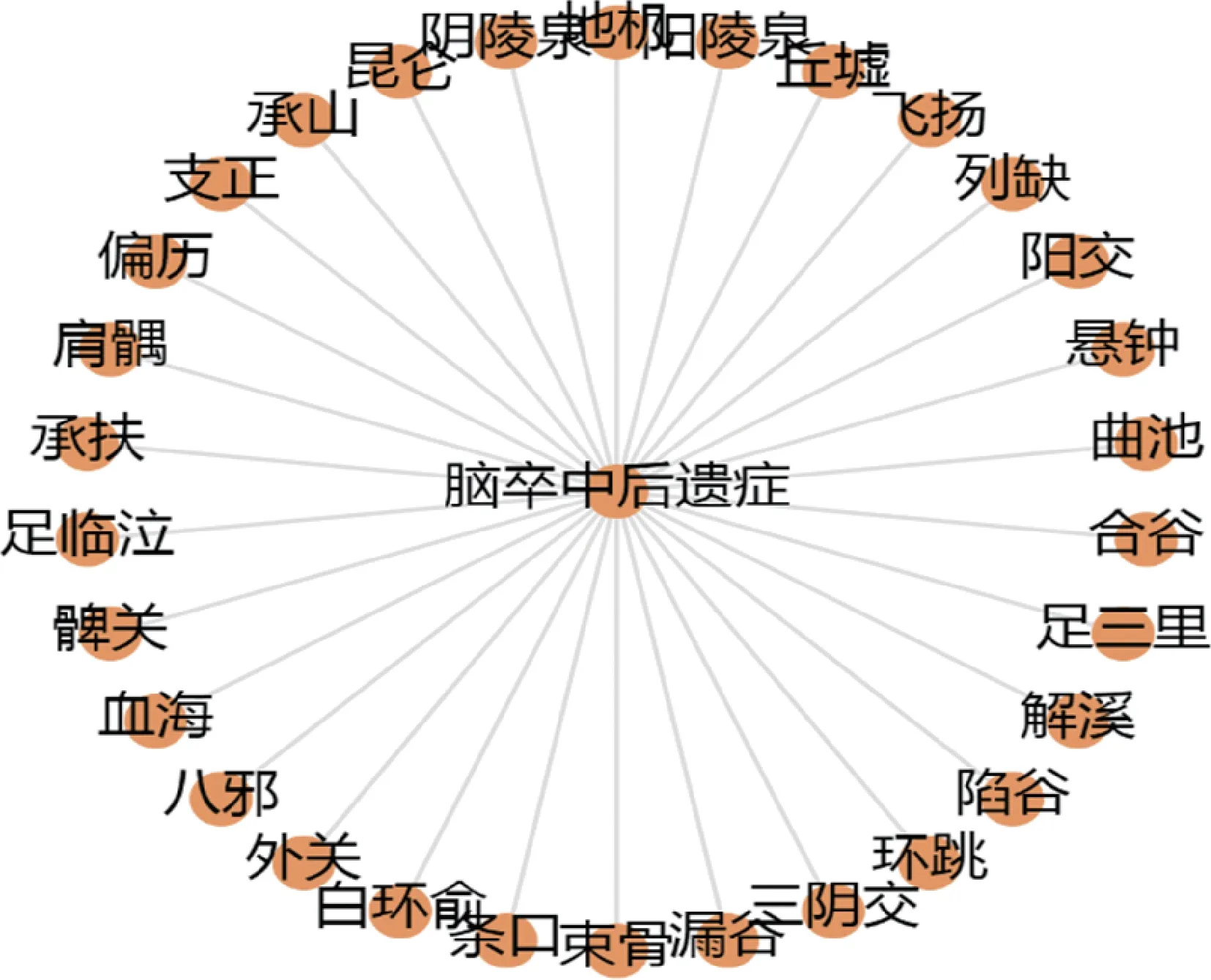

2.4.3 脑卒中后遗症

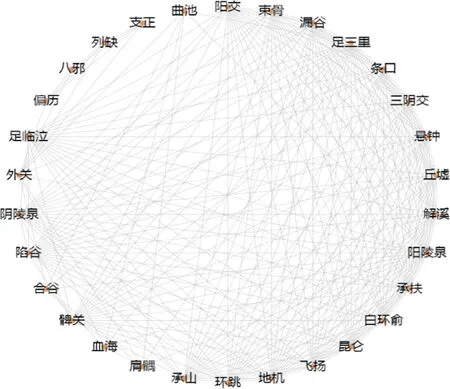

缪刺法治疗脑卒中后遗症的核心处方为肩髃、曲池、合谷、外关、血海、足三里、阳陵泉(图7、图8)。

图7 脑卒中后遗症—穴位分析图

图8 穴位—穴位分析图

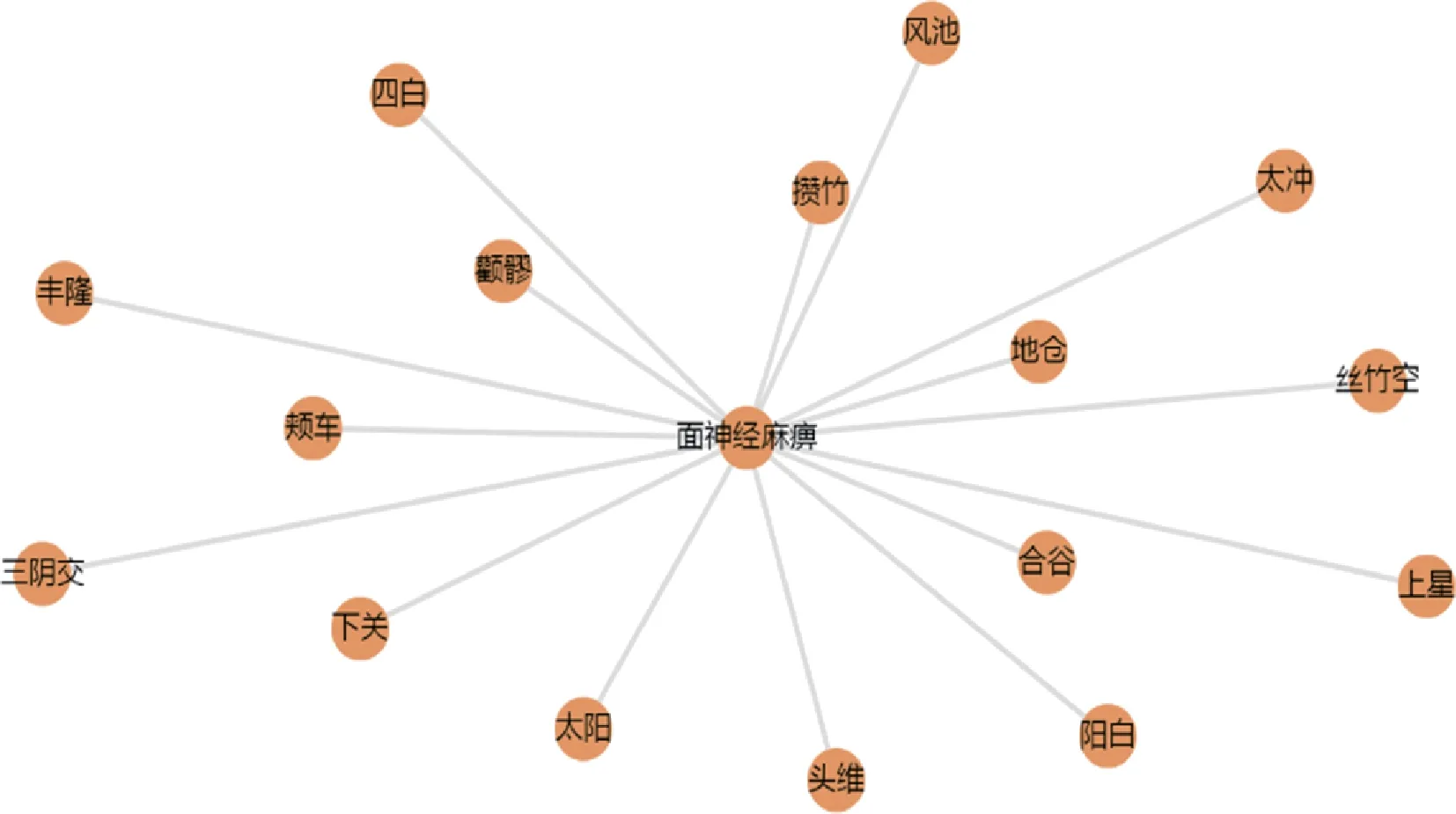

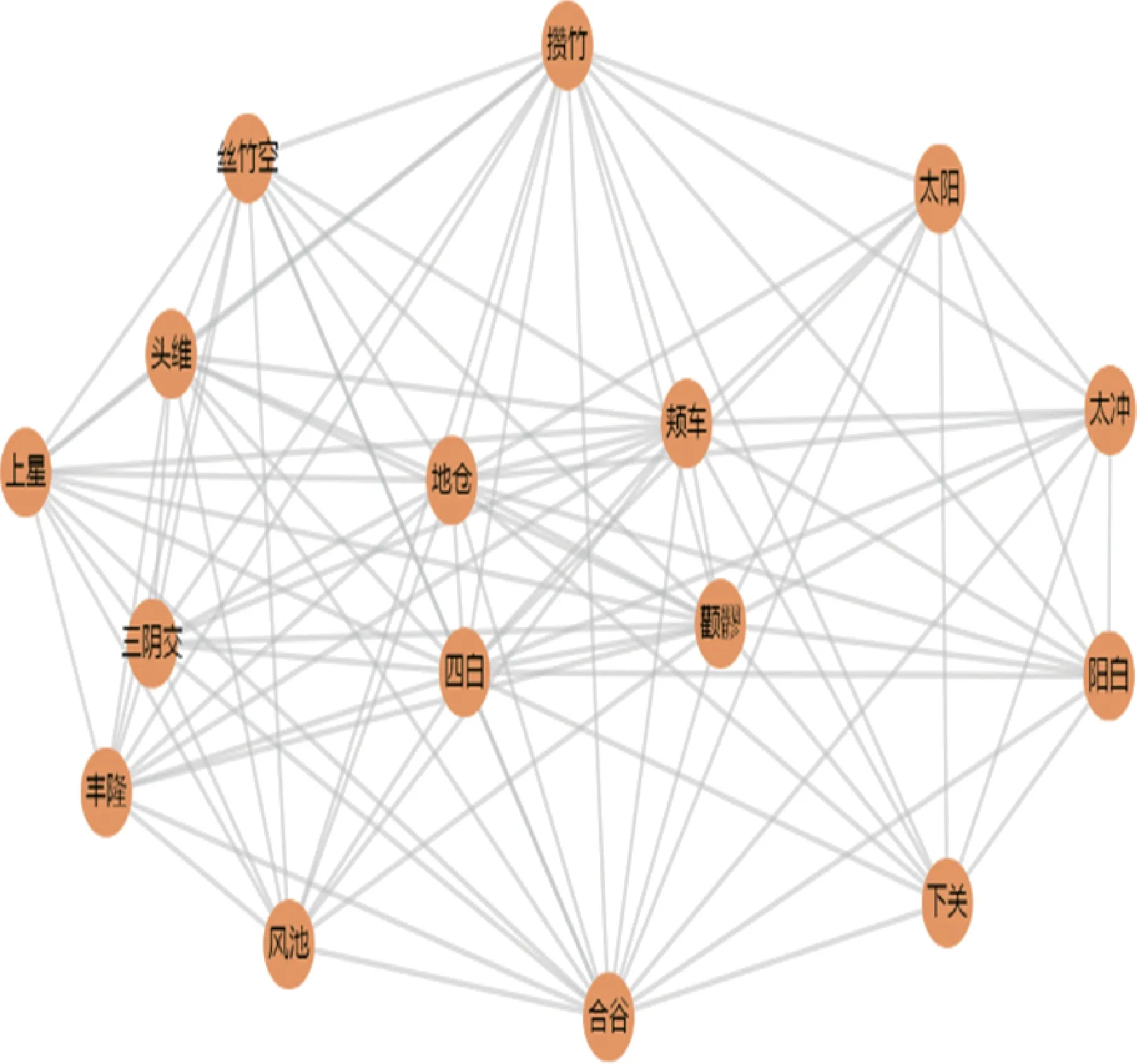

2.4.4 面神经麻痹

缪刺法治疗面神经麻痹的核心处方的穴位为:颧髎、攒竹、地仓、合谷、头维、太阳、下关、颊车(图9、图10)。

图9 面神经麻痹—穴位分析图

图10 穴位—穴位分析图

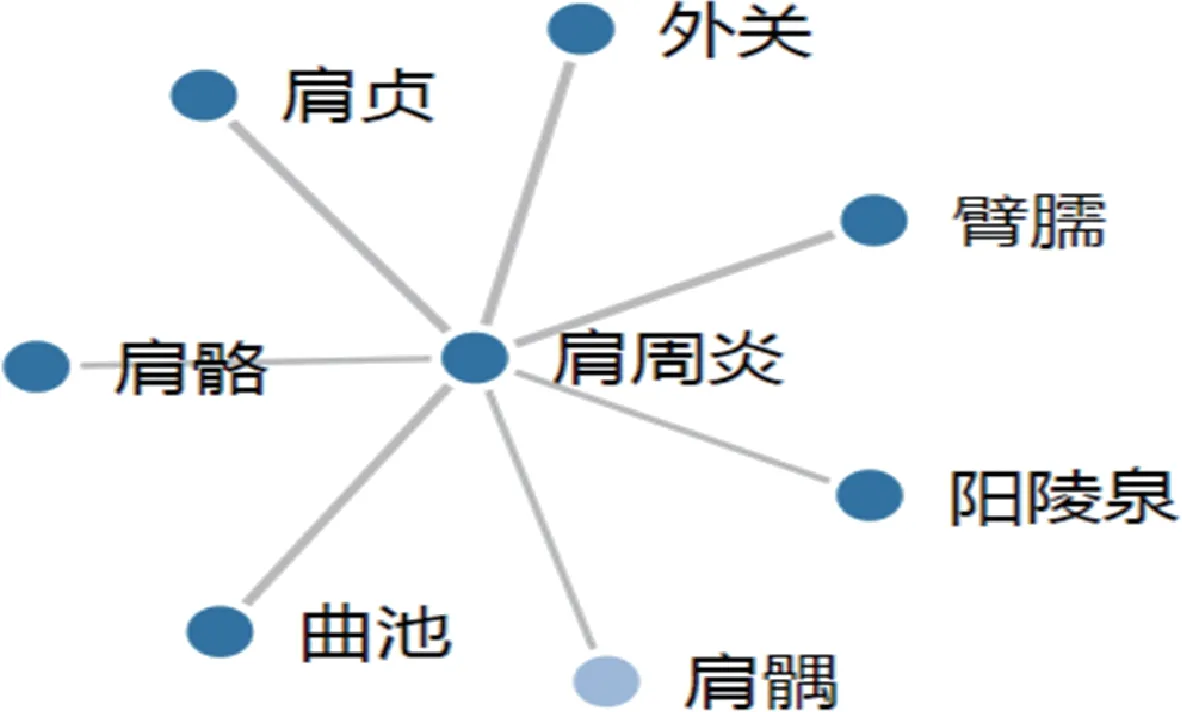

2.4.5 肩周炎

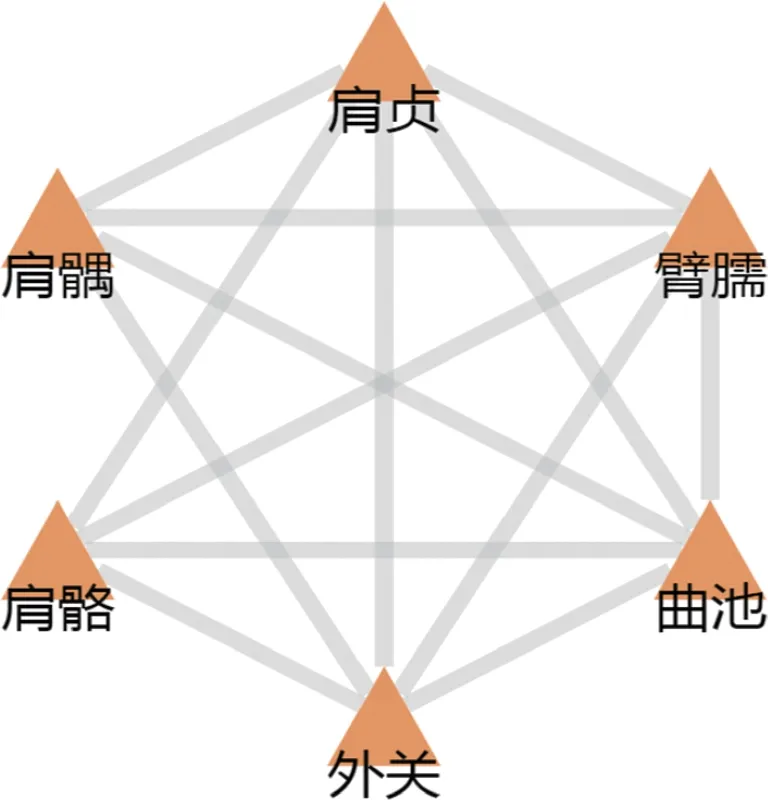

缪刺法治疗肩周炎的核心处方为:肩髃、肩贞、肩髎、臂臑、外关、曲池、阳陵泉(图11、图12)。

图11 肩周炎—穴位分析图

图12 穴位—穴位分析图

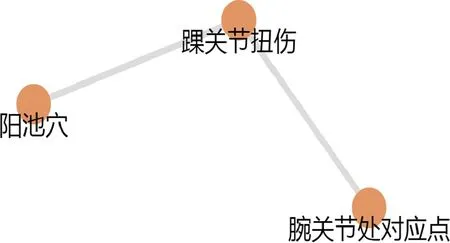

2.4.6 踝关节扭伤

缪刺法治疗踝关节扭伤的核心处方为:阳池穴、健侧腕关节处对应点(图13)。

图13 踝关节—穴位分析图

3 讨论

3.1 缪刺的病因病位及适应症

缪刺中 “缪” 字有3种意思[5],其中最重要的一种为 “交叉、交错之意” ,取自丹波元简注云: “盖左病刺右,右病刺左,交错其处,故曰缪刺[6]。” 即采用右取左、左取右的交叉取穴法。缪刺首见于《灵枢·终始》篇中,在《素问·缪刺论》篇中详细论述了缪刺的病因病位适应症和使用缪刺法治疗疾病的方法。《素问·缪刺论》[7]: “今邪客于皮毛,入舍于孙络,留而不去,闭塞不通,不得入于经,流溢于大络而生奇病也。夫邪客大络者,左注右,右注左,上下左右,与经相干,而布于四末,其气无常处,不入于经俞,命曰缪刺[8]。” 阐述了缪刺的病因为邪气侵袭人体后而入络脉,络脉不通而流注于上下左右,虽干扰经脉但不入经脉,此时可用缪刺治疗。缪刺疾病病位在络,但无规律可循, “痛” 处即为病位,所以缪刺适应症为:身形有痛,邪客于络但未入经脉,脉象并未出现异常,病位较浅病情较轻的病症[9]。缪刺法是一种左右交叉取穴法,经络本身是一个整体,通过脏腑相连。《灵枢·海论》中 “夫十二经脉者,内属于脏腑,外络于肢节。” 人体左右两侧经络通过任督二脉相互连接沟通;手足三阳经同督脉会于大椎,手足三阴经同任脉会于中极、关元;手阳明大肠经: “入下齿中,还出挟口,交人中,左之右,右之左” ;另外,左右两侧的经络还通过阴阳维脉、冲脉、两侧的经筋、经别相互连接。正如《灵枢·脉度》所说: “经脉为里,支而横着为络,络之别者为孙。” 经脉为主体,络脉如同网络联系着经脉、脏腑、四肢、胸腹等。《素问·阴阳应象大论》曰: “善用针者,从阴引阳,从阳引阴,以右治左,以左治右。” 岐伯曰: “邪客大络者,左注右,右注左,上下左右与经相干。” 所以缪刺可左病取右,右病取左,沟通影响人体两侧经气,使人体处于一种阴平阳秘,相互平衡的状态。其机制可能为[10]人体感觉神经与运动神经纤维在椎体内与对侧进行交叉,对侧或对侧后连合核与一侧脊神经细胞的中央突触存在突触联系,后连合核在与对侧脊神经节细胞的突触联系的同时将信息向上传递,随后释放某些递质而引起的对侧脊神经节细胞的兴奋或抑制反应。

3.2 疾病分类分析

纵观现代临床应用类文献,在疾病分类分析结果中,神经系统疾病(如面肌痉挛、脑卒中后遗症、面神经麻痹及神经痛等)应用频次较高,其次为肌肉骨骼系统疾病(如肱骨外上髁炎、肩周炎等),扭伤类疾病(如踝关节扭伤)。从搜集结果来看,多为经病,但其治疗手法多为轻刺浅刺且治则多为通络止痛,疏利气机。由于络脉细小,分支众多,气血行缓,当邪客于络脉时,往往表现出易滞易瘀、易入难处、易积成形的病理特点。《素问·三部九候论》所说: “经病者治其经,孙络病者治其孙络血,血病身有痛者治其经络” 。传统医学将脑卒中后遗症归为 “中风” 范畴,其病位在脑,病因多为 “风、瘀、虚” ,基本病机为 “气血逆乱、上犯于脑、清窍闭塞”[11]。脑卒中后,患侧肢体经气瘀滞,生理功能减弱,此时用缪刺法针刺健侧肢体可促进气血流通,调整左右气血平衡,活血化瘀从而提高疗效[12]。面肌痉挛属中医学 “面风” 范畴,病因多为外邪侵入,正气不足有关,病机为外邪阻滞、壅遏筋脉。此病病位较浅,缪刺法除可通过调理健侧气血而影响患侧气血外,也可避免因刺激患侧手法过重、刺激量大而影响病情[13]。面神经麻痹俗称 “面瘫” ,病因多为正气不足,风寒或风热乘虚而入,病位在面部,病机为气血痹阻,经筋功能失调。研究指出,缪刺法相对于传统针刺方法可有效提高患侧面部微循环血流量,加快新陈代谢,有效改善局部供血情况,提高治疗效果[14]。肱骨外上髁炎、肩周炎、踝关节扭伤等肌肉骨骼系统疾病和扭伤类疾病从骨伤科学角度来看,这些病症可统称为筋伤病[15]。这些疾病多由各种外伤或筋肉劳损所造成,从而导致局部气血瘀滞而产生痛症,此类疾病病位表浅在络脉,不会累及脏腑经脉,属于缪刺法的适应病症。缪刺健侧可达到舒筋活络,柔筋止痛之效,从而缩短病程,提高疗效。

3.3 优势病种取穴分析

3.3.1 面肌痉挛

通过分析发现治疗面肌痉挛的常用穴位有下关、颧髎、瞳子髎、合谷、太冲、颊车、太阳、翳风、阿是穴。下关、颊车为足阳明胃经穴位,阳明经为多气多血之经,颊车穴位下有面神经下颁缘支的分支,下关、颊车、颧髎、瞳子髎为局部取穴。合谷为手阳明大肠经的原穴,《内经》谓 “肉之大会为谷” ,属阳,主气,《四总穴歌》: “面口合谷收” ,太冲为肝之原穴,肝经从目系下颊里,两穴相配,名为四关,可柔肝缓急,舒筋通络。风胜则动,翳风可息风止搐。太阳穴为经外奇穴,刺之可祛风止痉,太阳穴皮下又是 “三叉神经” 和 “睫状神经节” 的汇集之处。三叉神经传导头面部感觉,是对痛觉最为敏感的脑神经。睫状神经节是调节视力活动的重要神经节[16]。

3.3.2 肱骨外上髁炎

肱骨外上髁炎常用穴位为阳陵泉、手三里、阿是穴。阳陵泉为八会穴之筋会,是治疗经筋病的首选穴位,此为远道取穴,根据经筋理论,手三阳经经筋均起于手指,结于腕、肘、肩等关节病为筋病,治疗当以在筋调筋,取病灶对侧,左病治右,右病治左[17]。手三里属手阳明大肠经,可祛上肢之风邪。

3.3.3 脑卒中后遗症

脑卒中后遗症常用穴位为肩髃、曲池、合谷、外关、血海、足三里、阳陵泉。合谷行气益阳,善息风镇痉,醒脑开窍。合谷、曲池、足三里位于阳明经,阳明经多气多血,使用缪刺法针刺健侧可加快患侧气血流动,达到行气活血,调理气机的功效。血海位于足太阴脾经,为活血化瘀经验穴,脾主统血,缪刺血海可活血通经,加快微循环血流。阳陵泉为足少阳胆经合穴,八会穴之筋会,《针灸大成》中曾提到,阳陵泉可治偏风半身不遂,有研究指出,针刺阳陵泉可使脑卒中患者执行控制网络右侧额上回与额中回功能连接度降低,不仅可以加快病灶侧运动相关脑区的功能恢复,更有利于卒中后与运动康复相关的脑功能重塑[18]。肩髃为手阳明经与阳晓脉之所会,是缪刺治疗脑卒中后遗症的常用穴位。

3.3.4 面神经麻痹

面神经麻痹的常用穴位为颧髎、攒竹、地仓、合谷、头维、太阳、下关、颊车。与面肌痉挛穴位相似。地仓、下关、颊车、头维、合谷为阳明经穴,地仓是阳跷脉、任脉与手足阳明经之会,是治疗口眼歪斜的常用穴。临床上常用地仓透颊车来治疗,配下关、颊车、合谷、颧髎疏风通络,研究指出,地仓透颊车与肌肉神经密切联系产生的神经反射活动,对于恢复局部协同肌、拮抗肌的相互联系,恢复口角轴正常的三维运动有着重要意义[19]。缪刺治疗更有助于恢复患侧肌肉活动,加快患侧经气运行,减少对患侧的针刺刺激。

3.3.5 肩周炎

肩周炎的常用穴位为肩髃、肩贞、肩髎、臂臑、外关、曲池、阳陵泉。肩髃、肩贞、肩髎俗称 “肩三针” ,此三穴位于肩关节前中后部,是肩关节的枢纽,为治疗肩周炎的经验穴位。缪刺法在临床上可用于针刺健侧配合活动患侧来治疗,效果较普通针刺更为理想。肩髃属手阳明大肠经,肩髎属手少阳三焦经,肩贞属手太阳小肠经,缪刺法针刺健侧穴位,可疏风利节,散风通络。阳陵泉属足少阳胆经,筋之府,缪刺法针刺阳陵泉,可以健侧腓骨小头前下方压痛点为准。

3.3.6 踝关节扭伤

踝关节扭伤常用穴位为阳池穴、健侧腕关节处对应点。阳池穴属手少阳三焦经,《难经·六十六难》: “三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历五脏六腑。” 阳池为三焦经原穴,主生发阳气,沟通表里。根据上下相交取穴原则,取健侧腕侧阳池穴,针刺后可嘱患者活动患侧,更有利于患侧经血运行,提高疗效。因针刺前要先揣穴,踝对腕,可先以指按压健侧腕关节处的痛点,不通则痛,使得阳池穴变为活的穴位。

3.4 行针手法结果分析

行针手法中以泻法最为常用,缪刺法多用于治疗疼痛性疾病,运用泻法更可以增强其舒筋活络,宣散气血,通络止痛之效[20]。提高临床疗效,加快恢复。

4 小结

本文通过古今医案云平台(V2.2.1),整理研究近20年缪刺法的临床相关文献,把大量散在的缪刺临床文献进行归纳整合,研究其疾病分类、行针手法、优势病种的治疗规律及特点。根据复杂的网络分析得到缪刺法的主要疾病分类以神经系统、肌肉骨骼系统和扭伤类疾病为主,主要用泻法来治疗,优势病种为面肌痉挛、肱骨外上髁炎、脑卒中后遗症、面神经麻痹、肩周炎、踝关节扭伤,总结并分析了这些疾病的取穴规律。为临床标准化缪刺法提供了参考,为临床医生提供最核心的治疗处方,提高临床疗效,减轻病人痛苦,为病人减轻经济及心理负担。