牛金山隧道穿越活动断层技术研究

2021-07-14梁文辉

梁文辉

(山西省交通规划勘察设计院有限公司,山西 太原 030032)

1 工程背景

G2003太原绕城高速公路义望至凌井店段(太原北二环)是太原二环高速公路的重要组成部分,是《山西省高速公路网调整规划》中重要组成部分,对完善国家高速公路网和山西省高速公路网有着非常重要的意义。

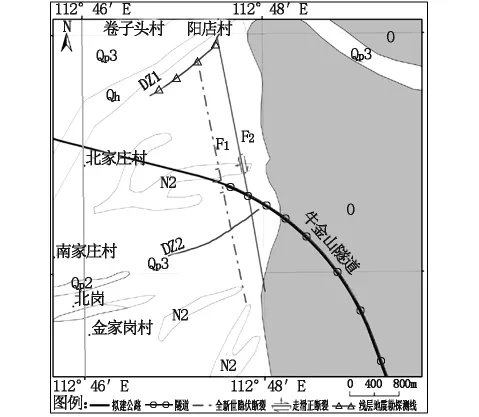

牛金山隧道是太原北二环的控制性工程,设计为双向六车道分离式隧道。位于太原市阳曲县北家庄村东侧的中山区,右洞起迄桩号为K42+158—K48+770,全长6 612 m,隧道底板最大埋深350.36 m;左洞起迄桩号为Z4K42+205—Z4K48+812,全长6 607 m,隧道底板最大埋深357.15 m。

2 牛金山隧道活动断层工程地质条件

2.1 牛金山隧道地形地貌

根据地表形态特征,隧址区地貌单元分为黄土丘陵区和侵蚀溶蚀中山区。黄土丘陵区分布于K41+158—K43+060(Z4K42+205—Z4K43+040),表现为黄土梁峁状,冲沟发育,地层主要为上更新统(Q3)黄土和中更新统(Q2)粉质黏土夹碎石,海拔高程1 145~1 269 m,相对高差124 m;侵蚀溶蚀中山区分布于K43+060—K48+770(Z4K43+040—Z4K48+812),位于系舟山南端的中山区,由于长期的侵蚀溶蚀作用,地形起伏,沟壑纵横,地层主要为奥陶系马家沟组石灰岩夹泥灰岩,海拔高程1 246~1 566 m,相对高差320 m。植被较发育,黄土丘陵区以灌木和农作物为主,中山区以灌木和松树为主。

2.2 活动断裂带地质情况

牛金山隧道进口洞身穿越系舟山西麓活动断裂带,该活动断裂带为忻定盆地定襄凹陷的主控边界断裂,该断裂北起鸭儿坑,向南越石岭关,全长30 km,断裂走向NNW,倾向SWW,倾角65°,是一条右旋剪切的正倾滑断裂。断裂出露于系舟山西麓基岩与黄土梁分界线附近,断裂东盘为古生代奥陶系灰岩,西盘为第四纪冲洪积地层。由两条正倾断层组成,靠山侧表现为右旋走滑特征,破碎带宽度200余米,全长30 km。未来百年发生的最大水平位错量为2.79±1.29 m。垂直位错为1.6 m,最大地壳伸长量为0.75 m。断层全新世以来的水平活动速率为5.68 mm/a,垂直活动速率为0.19 mm/a。路线分别以路基和隧道形式与断裂大角度相交,与线路相交于K41+795及K42+530,该断裂对隧道工程K42+330—K42+530、Z4K42+350—Z4K42+550有影响。

2.3 活动断裂围岩岩性

活动断裂带围岩由第四系中更新统(Q2pl)粉质黏土与碎石互层组成。Q2pl粉质黏土,褐黄-褐红色,硬塑,局部夹角砾;碎石呈中密状,黏性土充填;围岩稳定性差,易坍塌。地下水出水状态呈滴渗状。围岩综合判定为V1级。

2.4 地震动参数

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306—2015)图A1,牛金山隧道项目区属Ⅱ类场地条件,基本地震动峰值加速度为0.2g,相应地震基本烈度为Ⅷ度。

图1 活动断层与牛金山隧道位置关系图

3 活动断裂隧道国内研究现状及实例

活断层又称活动断裂(Active fault),通常是指在最新的地质时期持续活动,并且未来仍将活动的断裂[1]。按断层活动性质分类,活动断层分为正断型、逆断型和走滑型。

活动断裂意味着在地震条件下对该活动断裂带影响范围内的建(构)筑物存在潜在的灾害风险。因活动断裂造成的显著错动对建(构)筑物的严重破坏尚无有效的方法抵抗,建(构)筑物当需穿越活动断裂时往往以避让为主,无法避让的需布设在断裂带较窄的部位。

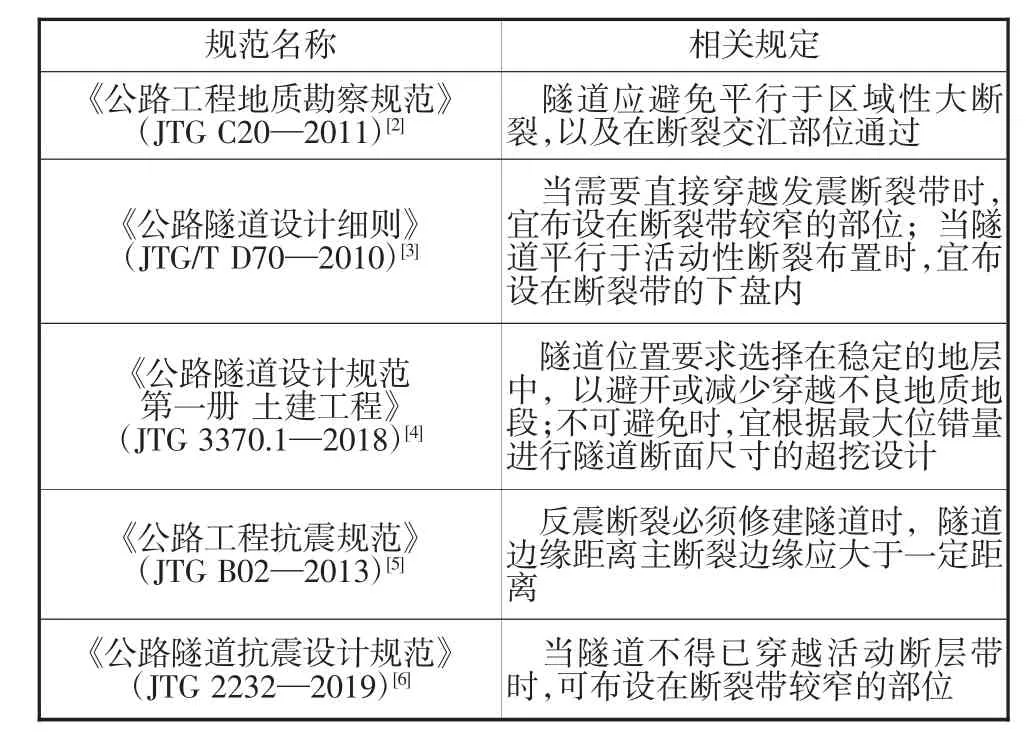

针对活动断裂,我国主要公路隧道设计规范中相关规定见表1。

表1 我国主要公路隧道设计规范中穿越活动断裂相关规定

我国隧道穿越活动断层最为典型工程为兰新铁路乌鞘岭特长隧道穿越F7活动断层[7],采用动态设计动态施工理念,多方案比选,最终确定了采用圆形断面形式;初期支护采用双层衬砌、预留变形量,围岩变形逐渐释放;二次衬砌采用钢筋混凝土刚性结构;扩大内轮廓断面预留活动断层位错量;施工过程中采用短台阶、预留核心土、仰拱及时闭合等设计和施工理念成功控制了隧道大变形,穿越了活动断裂带。

4 隧道设计思路及方案

4.1 隧道建筑限界设计

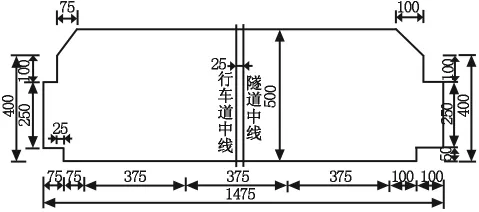

牛金山隧道设计速度100 km/h,隧道建筑限界为:净宽0.75+0.75+3.75×3+1.00+1.00=14.75 m;净高5.0 m。

根据建筑限界确定隧道断面高跨比为0.69。

图2 牛金山隧道主洞建筑限界图(单位:cm)

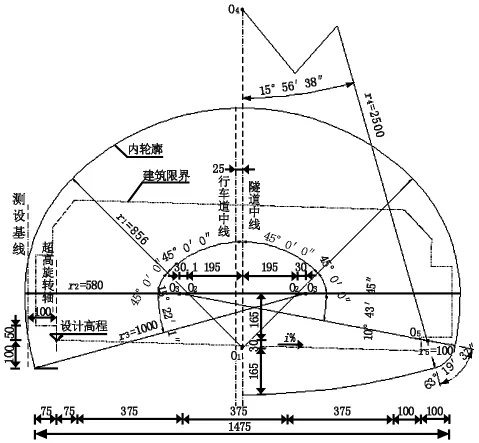

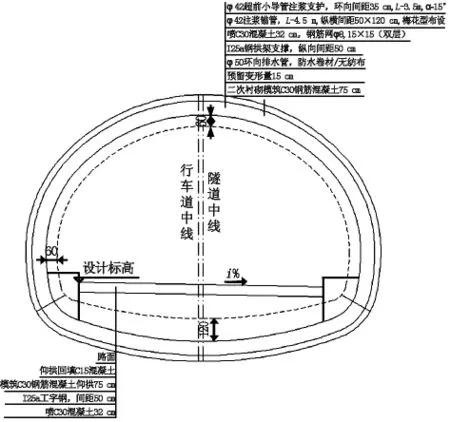

图3 牛金山隧道主洞断面设计图(单位:cm)

4.2 牛金山隧道穿越活动断裂带衬砌支护参数

结合现有的活动断裂研究成果,充分考虑活动断裂带隧道变形受力特点,牛金山隧道穿越活动断裂带采用近圆形断面以提高断面高跨比、刚性结构柔性连接、扩大结构断面预留位错变形量、复合式衬砌支护等,同时采用合理的施工组织最大限度地降低隧道开挖对围岩的扰动。

针对活动断裂带采用如下措施:

a)调整隧道高跨比,将内轮廓高跨比调整为0.72,整体开挖高跨比为0.75。

b)采用近圆形衬砌断面,断面内拱圈净空预留60 cm补强空间。

c)超前支护采用φ42小导管,小导管长度3.5 m,环向间距35 cm,纵向间距2 m。

d)采用φ42注浆系统锚管支护,锚管长度4.5 m,环纵向间距120×50 cm,梅花型布设。

e)采用加强型的衬砌结构,钢架采用I25a,纵向间距0.5 m。

f)二次衬砌采用75 cm厚C30钢筋混凝土刚性结构。

g)二次衬砌采用小模板支模,每6 m设置一道环向施工缝,施工缝即为抗震缝,抗震缝宽度10 cm,采用聚乙烯泡沫塑料板、双组份聚硫密封胶等相对柔性材料将刚性结构分割成多个结构单元。

h)加强超前地质预报,采用地质雷达并设φ89超前水平地质钻孔,用于探测掌子面前方断层规模、产状、地下水发育情况以及围岩破碎情况。

i)隧道与活动断裂带交叉影响范围段采用双侧壁导坑法开挖,二次衬砌紧跟掌子面,并严格按设计参数进行施工。

j)加强施工控制,采用双侧壁导坑法施工,施工应严格遵循“重超前、弱爆破、快封闭、勤量测”原则和“随挖随支、先喷后锚”来组织施工,控制隧道拱部开挖时爆破参数,减少爆破扰动次数,严格控制超欠挖。

图4 牛金山隧道衬砌设计图

5 结语

如何穿越活动断层是我国大跨度隧道建设面临的一大难题。国内的隧道相关规范均未就隧道穿越活动断层带的工程设计和应对措施给出明确技术方案和建议,因此如何穿越活动断层已成为亟待解决的问题。基于活动断层对隧道工程的影响,开展了牛金山隧道穿越活动断层时的应对措施研究,得到以下主要结论:

a)大跨度隧道在穿越活动断层时尽可能选取受力条件更好的近圆形断面以提高断面高跨比。

b)隧道采用强支撑,整体视为刚性结构,采用小模板,缩短施工缝(抗震缝)间距,将活动断层内的隧道衬砌分割成多个独立的单元。同时每个单元之间采用强度刚度相对较低的材料连接,使得每个单元独立受力,又共同分担变形,避免隧道整体受力破坏。

c)采用扩大断面预留断层错位变形量,保证在隧道发生变形错动净空缩减后,能保证有效净空,不影响隧道的正常运营。

d)隧道穿越土质围岩段,衬砌采用强支撑,随挖随支,减少围岩暴露时间,使隧道初期支护及早闭合成环,提高衬砌结构的整体受力能力,保证隧道稳定性。