公路湿陷性黄土地基重夯法处治与分析

2021-07-14张灵杰

张灵杰

(山西交通实业发展集团有限公司,山西 太原 030006)

0 引言

湿陷性黄土在压实后可以达到一定的强度,但浸水后强度迅速下降,结构破坏产生沉降变形,甚至造成路基路面整体结构的破坏。重夯法是通过将重锤提升到一定高度自由落下,将重力势能转化为动能,冲击地面达到加固地基的目的[1]。这种方法施工速度快、加固效果好、经济性好,被广泛应用在湿陷性黄土地基加固处治中。结合岢临高速公路湿陷性黄土地基重夯法处治施工案例,建立试验段,开展试验对Ⅱ级非自重湿陷性黄土地基采用重夯法处治效果进行分析,为后续施工提供参考依据。

1 湿陷性黄土重夯法加固机理

与强夯法相比,重夯法的夯锤质量较小,主要用于浅层地基的加固[2]。重夯法是利用夯实机械将重锤提升到一定高度,然后以自由落体的形式下落,对湿陷性黄土地基进行冲击和压实,在强大的冲击力作用下压缩地基土,提高强度,消除湿陷性。作用在地基上部的夯击能主要由压缩波、剪切波和瑞利波组成[3],压缩波的作用是提高地基土的孔隙压力,使土壤颗粒产生移动,剪切波的作用是使地基土产生横向位移,在瑞利波与剪切波的共同作用下将地基土壤压实。

重夯法对湿陷性黄土地基的压实可分为以下4个阶段[4]:阶段一是夯击能转换,排出土体中的空气,提高孔隙水压力,将地基土压实挤密;阶段二是在夯击能的作用下使土体液化,结构破坏,强度降低;阶段三是土体渗透性能改变,地基土排水固结,密实度和强度提高;阶段四是在夯击能的作用下地基土内部的自由水变成薄膜水,土体进一步被挤密,强度进一步得到提升。

在巨大的冲击力作用下,将湿陷性黄土地基原来的结构破坏,改变了土体结构排列形式,缩小了土壤颗粒之间的距离,使土体结构更加紧密,提高了土体的强度,进而提高了地基承载力。

2 依托项目简介

岢临高速公路设计全长124.071 km,采用双向四车道,设计车速80 km/h。该地区为大陆性半干旱气候,地势起伏较大,各地区温差较大,雨季主要集中在夏季,冬季干燥少雨雪。高速公路沿线分布有湿陷性黄土地基,其中两段分别为K96+900—K96+987段、K108+660—K108+770段。这两段湿陷性黄土地基主要组成成分为灰黄色粉土和粉砂土,孔隙率大,质地均匀,疏松,具有弱-中等湿陷性。重夯前,在施工现场进行取样开展室内试验,试验检测结果如表1所示。据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2018)中对黄土湿陷性等级的相关规定,计算确定湿陷性等级为Ⅱ级非自重湿陷,土层厚度为4~7 m。该路段路基填筑高度超过4 m,按照设计要求,采用重夯法进行湿陷性黄土地基处治,处治宽度为填方坡脚以外3 m范围内。

表1 地基土样室内试验检测结果

3 重夯施工方案

3.1 建立试验段

为了按计划工期完工,准确确定重夯施工参数,有效提高地基承载力,正式施工前建立试验段进行试夯。该路段试验段选择K96+900—K96+930,试验段长度为30 m,通过试夯确定落锤高度、夯击遍数等施工参数,合理选配施工机械,制定施工方案。

3.1.1 夯点布置

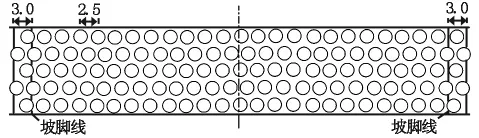

夯击前通过施工放样确定路堤坡脚3 m以外的第一个点,用白灰标记,然后以第一个点为基准确定其他夯点,并测定各夯点高程。试验段单点夯击能600 kN·m,每个夯点夯击6次,试验段夯点平面布置如图1所示。为了保证处治效果,以最后一击沉降小于2 cm作为控制标准。如果达到夯击次数沉降量不能满足要求,应重新试夯确定落距和夯击次数,必要时调整夯锤质量。

图1 夯点平面布置图(单位:m)

3.1.2 施工机械选配

试验段重夯处治施工选用YTQU50重夯设备1台、直径为2 m的10 t夯锤一个,配合重夯施工的机械设备包括推土机1台、挖掘机1台、洒水车1台等。重夯设备最大提升高度为9 m,夯锤底部有4个直径为200 mm的排气孔。

3.2 试夯

按照上述施工方案,对湿陷性黄土地基进行重夯,每个夯点夯击次数为6次,落距为8 m,每两次夯击间隔时间为7 d。夯点夯击采用满夯,夯痕搭接不小于1/2D。试夯控制单个夯点夯击次数不少于6次,最后一击沉降量不大于2 cm。

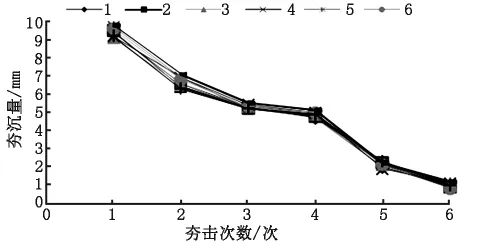

分析表2数据,可以得出采用现施工方案对湿陷性黄土地基进行重夯处治,每个夯点夯击次数达到6次后沉降量均小于2 cm,且总沉降量十分接近。分析图2夯沉量曲线变化趋势,随着夯击次数的增加,各夯点沉降量不断变小,沉降速度不断下降,且达到第5击后曲线基本趋于平缓,说明地基沉降已基本稳定。因此,综合分析后,该施工方案可以满足湿陷性黄土地基加固处治的要求,方案可行。

表2 地基夯点沉降观测记录

图2 地基夯沉量随夯击次数变化曲线

4 地基重夯效果检测与分析

4.1 土样室内试验检测结果分析

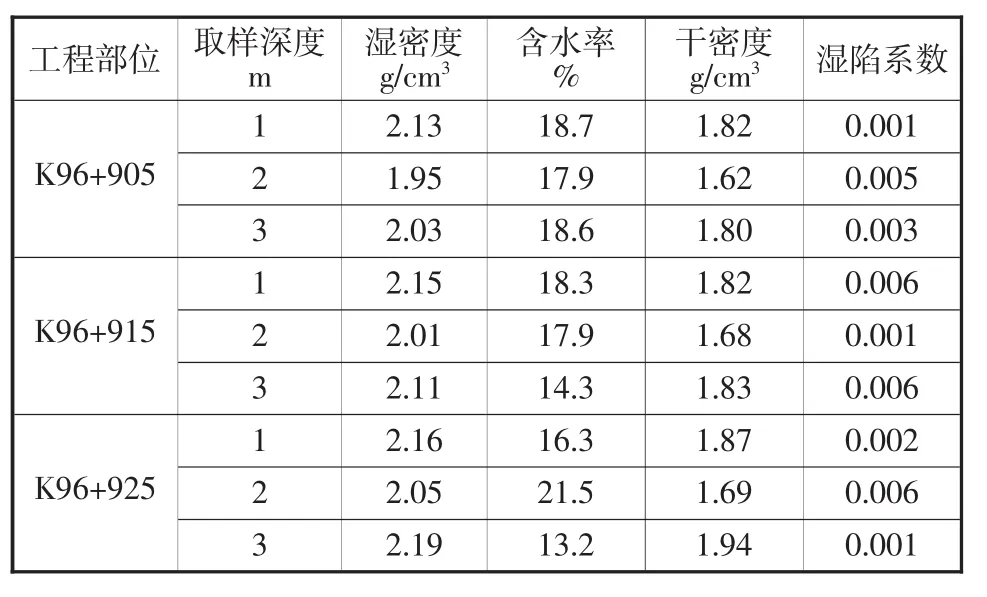

重夯试验完成后,进行现场取样并对土样的湿陷系数、含水率等进行检测,结果见表3。

表3 重夯后地基各深度土样检测结果

分析表3数据,与重夯前的土样检测结果(表1)相比,重夯处治后湿陷性黄土地基的各项指标得到较大改善,重夯后土样湿陷性系数均小于0.015,大大降低了土体的湿陷性。另外,通过分析不同深度土样的检测结果,地基以下4 m范围内的土样湿陷性均明显下降,远低于0.015。分析不同深度土样的含水率和干密度变化,含水率有所下降,干密度明显提高,说明夯实后部分水分被排出,地基土密实度提高,进而提高了地基土的强度。说明采用重夯处治后地基土湿陷性明显下降,土样强度和稳定性明显提高。

4.2 夯沉量检测结果分析

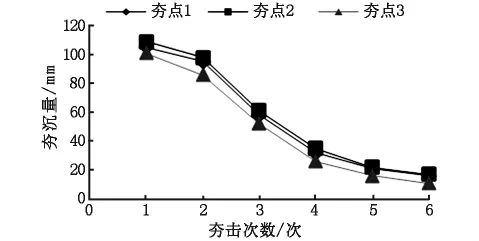

为了确定夯沉量与夯击次数之间的关系,在施工现场选取3个夯点开展试验。夯点使用白灰标记,每夯击一次检测一次沉降量,夯沉量随夯击次数变化曲线如图3所示。

图3 夯沉量随夯击次数变化曲线

分析图3夯沉量变化曲线,随着夯击次数的增加,3个夯点的夯沉量增加值不断下降,夯击5次以后3个夯点沉降量均接近20 mm,说明已经达到了施工要求。第6次夯击沉降量增加幅度进一步下降,且均小于20 mm,说明夯击次数满足重夯的施工要求。前4次夯击地基产生了较大的沉降,后2次夯击所产生的沉降量较小,说明湿陷性黄土地基在夯锤冲击力的作用下已经达到密实,地基土的强度和承载力都得到了明显提高,可有效抵抗完工后的变形破坏。

4.3 压实度检测结果分析

为了确定重夯处治后地基土密实度,在试验段上选取两个有代表性的测点,间隔距离为40 m,分别在重夯处治前后采用灌砂法对地基顶面以下5 m范围内的压实度进行检测,检测结果如表4所示。

表4 不同深度地基土重夯前后压实度检测结果 %

分析表4压实度检测结果,深度在4 m以内的地基土体重夯前后压实度有较大幅度的增加,其中深度为4 m处地基土压实度由原来的76%左右,增至接近93%,说明重夯后地基土的密实度得到明显提高,进而提高了地基土的强度和承载能力,说明重夯处治对湿陷性黄土的加固效果明显。另外,4 m以上的地基土压实度增长幅度较小,说明重夯法对4 m以上的湿陷性黄土地基处治效果不显著。

4.4 路堤填筑沉降监测结果分析

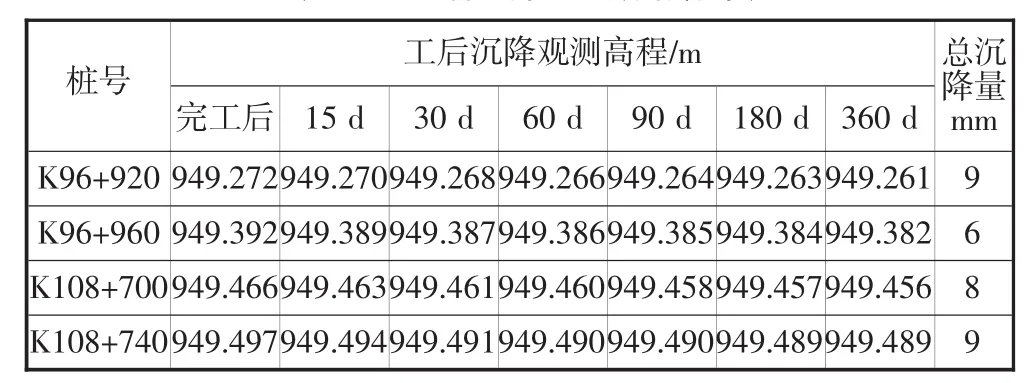

为了确定重夯施工效果,分别在K96+900—K96+987段和K108+660—K108+770段各选取两个监测断面,进行沉降监测。监测断面分别为K96+920、K96+960、K108+700、K108+740,布置测点进行了1年的沉降观测,监测结果如表5所示。

表5 完工后沉降监测数据统计表

分析表5数据,可以得出各监测断面重夯处治后1年的累积沉降量为9 mm左右,且沉降已基本趋于稳定,路基结构也没有出现明显的变形破坏。重夯处治半年后路堤沉降已基本稳定,后期监测所产生的变形量很小,说明这两段湿陷性黄土地基经过重夯处治后地基承载力得到了明显提高,有效控制了沉降变形。

5 结语

结合岢临高速公路Ⅱ级非自重湿陷性黄土地基重夯法处治实践,制定施工方案,建立试验段,通过试夯确定施工参数,并开展试验检测重夯前后地基土的变化情况,分析后得出以下结论:

a)分析室内试验检测结果,重夯前后土样各方面性能指标变化明显,湿陷性系数均下降到0.015以下,地基土干密度明显提高,含水率下降,说明重夯处治后消除了地基土的湿陷性,提高了密实度,进而使地基土的强度和稳定性得到了提升。

b)对比分析重夯前后压实度检测结果,重夯前后地基表面以下4 m深度范围内地基土压实度增幅明显,说明重夯处治可有效提高地基土的密实度,对湿陷性黄土地基的加固效果明显。

c)分析沉降观测结果,重夯处治后前半年沉降速度较快,沉降量也较大,但半年后沉降基本稳定,1年后两个监测断面累积沉降量为9 mm左右,说明采用重夯处治后地基承载力得到了明显提高,有效控制了沉降变形。

综上所述,对Ⅱ级非自重湿陷性黄土采用重夯法进行加固处理,可有效消除地基土的湿陷性,提高密实度和承载能力,达到了预期效果。